《早安,怪物》 于理解读

《早安,怪物》|于理解读

你好,欢迎每天听本书,我是于理。今天我要为你解读的书叫做《早安,怪物》,出版于2024年3月。

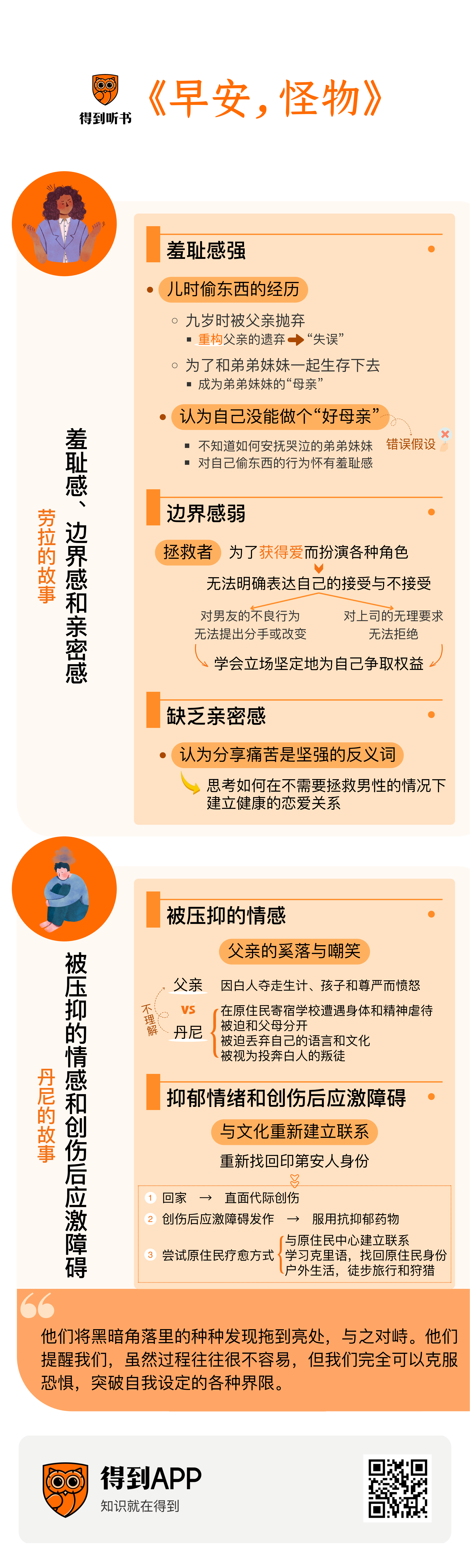

这是一本关于心理治疗的回忆录。作者叫凯瑟琳·吉尔迪纳,是一位加拿大籍心理治疗师,从业25年,也是《纽约时报》畅销作家。在书里,作者分享了自己职业生涯中最难忘的五位来访者以及他们的疗愈故事。“早安,怪物”这个书名,就源于其中一位叫做玛德琳的来访者的故事,从小时候起,她的母亲就用“怪物”一词来形容她,而她在长大后,也一直认为自己是个“怪物”,不配获得爱、成功或快乐。

由于是作者印象最深刻的五位来访者,他们的故事中难免有一些相对极端的经历,比如遗弃、幽禁、性侵、虐待等等,但这并不意味着这本书对于大多数普通人来说没有参考价值。这五位来访者面临的一些遭遇和困境是具有共通性的,比如渴望获得父母的尊重,比如受困于一些不健康的人际关系。

作者说,这本书写的是五位心理英雄。他们的故事告诉我们:我们都可以成为英雄。在叙述故事的过程中,作者也详细记录了她对来访者的治疗过程。我们能看到这些受过伤害的人是如何一点一点打开自己,深入了解自己的内心,照亮其中被阴影遮盖的部分。“他们将黑暗角落里的种种发现拖到亮处,与之对峙。他们提醒我们,虽然过程往往很不容易,但我们完全可以克服恐惧,突破自我设定的各种界限。”

直面创伤、自我疗愈的过程,很动人,也能给他人带来勇气。今天,我会为你分享书中两段疗愈故事,希望你也能从中获得勇气。之所以选择这两位,一方面是因为他们的故事更有参考价值,另一方面是因为他们的故事本身也足够动人。在解读的过程中,我会按照原书的逻辑,一边讲述他们的故事,一边结合相关的心理学知识,展示作者的治疗过程。

好,接下来我们就正式进入这本书。

我们要讲的第一个故事,主人公是一位叫劳拉的女性,二十六岁,她是作者职业生涯中的第一位来访者。劳拉被她交往了两年的男友传染了一种性病——疱疹,虽然在治疗,却迟迟没能好转,这可能和精神压力有关,于是医生建议她去接受精神科的帮助。

见到作者后,劳拉明确表示她不希望接受心理治疗,她只想让作者给她开点药片,赶紧“治好”她的压力,解决疱疹的问题。对作者来说,劳拉无疑是一个有点麻烦的来访者。首先,她不觉得自己有压力,她说自己就是在一天天地过日子;其次,她不愿意谈及自己的任何情况,说自己“不想细说那些烂事”。作者意识到,她的第一桩任务,就是让劳拉打开心门。

不过,劳拉是一个学习能力很强的来访者。在第二次会面时,她带着四本有关压力的书走了进来,她还制作了一个图表,分析了自己的各种压力源,其中一个大类叫“应付混蛋”,“混蛋”有三位,分别是她的老板克莱顿、男友艾德,以及她的父亲。

劳拉的父亲英俊且富有魅力,但沉迷于酒精和赌博,生活日渐落魄。劳拉母亲去世后的第二年,她的父亲带着全家,也就是劳拉和她的弟弟妹妹搬到了多伦多东北部的一个小镇,住在树林中一个简陋的小木屋里。十一月底的某一天,劳拉的父亲说要开车去镇上买烟,然后一去不回,三个孩子就这样被遗弃了。

当作者问劳拉她被遗弃后有什么感受时,劳拉说:“从表面上看,父亲确实遗弃了我们,但他其实不想跟我们分开。他欠了别人钱,被逼得走投无路,他也没有办法。”

作者意识到,劳拉是在通过否认父亲的遗弃,小心翼翼地保护自己。她采用了一种叫做“重构”的心理技能,指的是给某件事赋予新的定义,改变它原本的意义。她似乎并不觉得九岁时被遗弃是一件多么严重的事,把作者表现出的担忧视为“过度保护”。提到这段往事时,劳拉不屑一顾地说自己已经应付过来了。她把父亲的遗弃重构为“失误”,强调说除了“几次失误”,父亲在他的生活里一直没有缺席。

被父亲遗弃时,劳拉九岁。由于害怕被安置到寄养家庭,劳拉和弟弟妹妹依然保持着原来的生活习惯,假装父亲没有离开。为了和弟弟妹妹一起生存下去,九岁的劳拉开始四处偷食物、偷干净的衣服,三个孩子就这样继续生存了下去。作为最大的孩子,年仅九岁的劳拉成为弟弟妹妹的“母亲”。回忆过去,她说自己不是个“好母亲”,她不知道该怎样安抚哭泣的弟弟妹妹,对自己偷东西的行为也怀有浓浓的羞耻感,说自己是个小偷。

九岁的劳拉没有成年人给予指引,但她从当时的一部电视剧《陆军野战医院》中找到了榜样——波特上校。《陆军野战医院》是一部情景喜剧片,讲的是战争时期一支美国医疗队的故事,波特上校是这支医疗队的负责人,是一个可敬又可靠的正面人物。九岁的劳拉开始把波特上校看做自己的榜样,她把波特上校当作自己的父亲,当她遇到问题时,就问自己:“波特上校遇到类似的情况会怎么做?”她安慰自己的弟弟妹妹:“我们都会长大,然后会找到波特上校那样的人,他会爱我们,永远为我们着想。”直到今天,当劳拉感到孤独或陷入困境时,她还会梦见波特上校。

劳拉问作者:“我是不是个疯子呢?我认为波特上校是自己的父亲,还想象他对我说话,这样寻求慰藉简直太像个疯子了。我对弟弟妹妹脾气也很差,我也不是一个好母亲。”

作者问她:“你知道自己担起家长的责任时才九岁对吧?”

劳拉说:“那又怎样?很多女孩都在九岁时当家长了,她们都做到了。”

劳拉根深蒂固的羞耻感建立在“九岁时就该当个好母亲”的错觉之上。很多时候,人们最大的痛苦就是源于一个错误的假设。作者指出,她在多年的心理治疗中发现,每当儿童在小小年纪就担上成年人的责任且不可避免地失败后,他们在长大成人后便一直会为此感到焦虑。他们似乎无法接受自己当时年纪太小无法胜任的现实,把这种失败藏在心底。劳拉纠结于自己作为家长的失败,却很少提及被遗弃的创伤。她甚至不认为父亲疏于照管,而是把一切责任都揽到自己身上。

作者带着劳拉去了一趟小学,去看学校里九岁的孩子。看到一群八九岁的小女孩后,劳拉很惊讶,她说:“八岁和九岁的年纪比我记忆中的小多了。”我们会在无意识中篡改自己的记忆,在劳拉的记忆中,生活在小木屋的自己是个成年人,直到现在她才意识到自己当时年纪有多小。对于九岁的劳拉来说,她的生活中需要一个成年人,而她只能把自己看作那个成年人。

独自生活到第六个月的时候,某一天,劳拉在一次偷东西时终于被抓到了,在警察的协调下,劳拉和弟弟妹妹被暂时安置在邻居家中。直到四年后,他们的父亲才重新露面。

如果说儿时偷东西的经历,以及觉得自己没能做个好母亲带来的羞耻感,是劳拉解决的第一个问题,那么劳拉需要解决的第二个问题,则是边界感。

我们在前面说过,劳拉总结出的三个混蛋分别是男友艾德、上司克莱顿和她的父亲。男友艾德把疱疹传染给了她还拒不承认,上司克莱顿的问题则是玩忽职守,把自己的工作全都推给劳拉去做。但劳拉原谅了男友艾德的行为,也不断忍受着上司克莱顿的做法,她也非常依恋父亲,现在还照顾着他。在这些关系中,劳拉扮演着同一种角色——拯救者。她任由男友和老板做出各种不负责任的行为,并且认为拯救他们是她的职责。作者想让劳拉意识到,她的无意识深处埋藏着想要成为拯救者的念头,以及她是在下意识地选择像她父亲那样软弱自私、需要得到拯救的男性。想要劳拉意识到这一点很难,因为劳拉一心一意地爱着她的父亲,尽管她的父亲失踪了长达四年。劳拉挽救家庭得到的回报,就是父亲仅有的一丁点爱,而人们会为了爱做出几乎任何事情。在家庭中,无论我们在扮演什么样的角色,为了获得爱,我们都可能会一直扮演下去。

要想改变自己“拯救者”的角色,边界感是突破口。人们建立心理边界,从而让他人以安全合理的方式和自己打交道。一个人的边界感越强,心理也就越健康,能向别人表示自己能接受什么、不接受什么。劳拉在边界感上存在严重的问题,她的男友不仅传染给了她疱疹,还失去了工作,开始酗酒、贩毒,这些行为都是劳拉无法接受的,已经越过了她的个人边界,但她却不知道自己有权利提出分手或者要求他做出改变。面对上司克莱顿的操纵,她也下意识地认为自己要无条件完成所有的任务。人与人之间平等地付出与索取这样的正常行为,在她看来却是虚伪造作的。作者问她为什么没有自己的原则,她说:“既然每个人都能践踏边界肆意妄为,要原则有什么用?没有人会按照我的意愿行事。”劳拉的话语中透露着无力感,而人际关系中的无力感正是压力或焦虑的主要成因。当我们对某种行为模式习以为常,无论它多不健康,都是我们赖以为生的手段。我们无意识中会拼尽全力保持原来的模式,改变相当困难。

如果要做出改变,在这三组关系中,最薄弱的一环就是劳拉的老板克莱顿。要想让劳拉学会立场坚定地站在自己这边,从拯救者的角色中解放出来,克莱顿是突破口。于是,作者让劳拉去试着拒绝克莱顿的要求,劳拉也这么去尝试了。结果很好,克莱顿后来因怠工且薪酬过高遭到了解雇,劳拉被提拔到了克莱顿此前担任的职位。劳拉惊喜地说:“他们责备的真的是他!”

大约在同一时期,劳拉在一场婚礼中偶遇了一位醉醺醺的伴娘。伴娘说:“我看你是和艾德一起来的,他也把疱疹传染给你了吗?”劳拉再次来会面时向作者宣布:“好了,我做到了。我知道艾德有外遇,但我不知道他把疱疹传遍了半个城市。我跟他说我们结束了。我正在做一场大扫除,摆脱生活里所有的混蛋。”劳拉为自己感到骄傲。

目前为止,劳拉的心理治疗已经进行了三年。她面对了自己内心深处的羞耻感,也在逐渐建立心理边界,她的疱疹发作也减少了。不过,她依然还面临着一个问题:亲密感。

早在初次向劳拉询问她九岁的事情时,作者向劳拉表达了同理心,称她的遭遇相当艰难,而她非常勇敢。劳拉却驳斥了作者,说:“把你的同理心或者随便什么东西留给自己吧。”劳拉习惯于没有人回应她的悲伤,也习惯了别人对她的痛苦漠不关心。对于作者展露出的同理心,她反而感到了负担。所谓的“同理心”和“感受”,对劳拉来说是陌生且危险的。

劳拉对自己父亲印象最深刻的事,是她四岁时脚部受伤,父亲带她去医院缝针,一位护士说,劳拉伤得这么厉害,却一声不吭,像个勇士一样。父亲立马搂住劳拉说:“不愧是我的女儿,真坚强,真让我骄傲。”这句话向劳拉传递了一个影响深远的信息:只有坚强不吭声才能赢得爱与关怀。直到今天,劳拉依然认为分享痛苦就是坚强的反义词。放下防备,和她二十多年来在磨难中学到的东西背道而驰,因此,劳拉很难和人建立真正的“亲密感”。

作者告诉劳拉:“亲密感指的是你了解自己的情绪,然后将你的恐惧、羞愧和喜悦与另一个人分享。进行亲密交谈就像学习另一种语言,越说才能越熟练。”劳拉开始试着和他人建立亲密关系。她结识了一位新的男性,名叫史蒂夫,事业有成,礼貌体贴,而劳拉却说他是个“窝囊废”,因为史蒂夫不爱冒险,没有让她感到刺激。

要说到“刺激”,那么劳拉的前男友艾德和遗弃她的父亲确实称得上“刺激”。可见,劳拉还有一个顽固的问题需要解决,那就是她和男性之间的关系。她依然喜欢那些被她称为“刺激”而非“病态”的男性。作者毫不留情地指出:“我认为你对史蒂夫不感兴趣,是因为你不知道自己会在这段关系中扮演什么样的角色。你也许不用去拯救他。这下你没有活干了。”劳拉需要去思考,如果一个男人不需要她拯救,而只是爱她的话,她会怎么做?

后来,劳拉开始定期与史蒂夫见面,慢慢了解正常的亲密关系模式。尽管在相处的过程中也有困难,但劳拉在不断地学习和克服。她开始试着和史蒂夫分享自己的过去,逐渐和史蒂夫建立了稳定的恋爱关系,最终走入了婚姻。

劳拉无疑是一位坚韧的女性。她在九岁时不得不成为弟弟妹妹的母亲,担起了责任。她的生活中没有榜样,也没有成年人给予指引,但她没有放弃,从电视剧里找到了新的榜样波特上校,研究这个人物,效仿他的行为。劳拉怀抱着父亲给予他的一丁点爱,勇敢地活了下去。她曾受过伤害,但从未扮演过受害者的角色,这是她的英勇之处。

好,到这里,我们讲完了劳拉的故事,是一个关于羞耻感、边界感和亲密感的故事。接下来,我们再来讲第二位来访者,丹尼。

丹尼四十多岁,是一名长途货运司机,是他的老板建议他来接受心理咨询的。大约两个月前,丹尼的妻子和唯一的孩子,一个四岁的女孩,在一场车祸中去世了。丹尼不是个不顾家的人,但他看起来似乎一点也不伤心,葬礼结束后第二天就来上班了。于是老板提议出钱让丹尼接受心理治疗。

丹尼是克里族人,是北美原住民印第安人的一支。他有着深色的皮肤,身高198厘米,是个非常强壮的大高个。在最开始的几次心理治疗中,作者一直试图和他交流,但他一直保持沉默。

作者说:“我希望能帮助你摆脱痛苦。”而丹尼回答:“我不痛苦。”作者说:“感受不到痛苦的人也无法感受到快乐。”丹尼则回答:“我没有快乐也能活。”

丹尼并非感受不到痛苦,而是他把痛苦都锁了起来。我们刚刚说了丹尼的身份,他是印第安人,而他小时候,恰好经历了19世纪80年代时加拿大政府对原住民文化的大清洗。加拿大第一任总理约翰·A.麦克唐纳将印第安人称为“野蛮人”,1920年,联邦官员明确了“文化灭绝”的目标。当年,负责印第安人事务的副主管宣布开办寄宿学校,将住在森林深处的印第安儿童送到学校里,直到“加拿大所有印第安人都成为国民的一部分,再也没有印第安人的问题,也没有印第安人的部门”。寄宿学校是抹杀原住民文化的一部分政策,学校里普遍存在对印第安儿童的肉体和精神虐待。根据真相与和解委员会在2015年公布的数据,此类寄宿学校中有4000到6000名儿童死亡。

在去寄宿学校之前,丹尼的生活是快乐且温馨的,他和家人生活在森林中,依靠捕猎为生。直到丹尼5岁时的某一天,有两名白人敲开了他家的房门,要把丹尼和他8岁的姐姐都送到一千公里以外的寄宿学校。法律规定,父母如果不立即交出孩子,就会被关进监狱。到了寄宿学校后,丹尼和姐姐被分开了,他的头发也被剪掉了。印第安人有蓄发的习俗,他们把头发视为灵性生命在现实世界的延伸,剪去头发是一种羞辱,而丹尼无法理解自己犯了什么错。开学第一天,他们就被告知,身为“印第安人”是不好的,他们将成为会说英语的加拿大人,说自己的语言是不被允许的。有一次,丹尼因为说了克里语被神父当众狠狠抽打了一顿。后来在寄宿学校的十二年里,丹尼再也没有说过一句克里语。到最后,他已经不记得克里语是怎么说的了,他再也没法和父母交流了。

为了在学校里生存下去,丹尼从不惹麻烦。他说,如果乘法口诀表没背好,就会被扔到寒风中,不能穿外套,只能裹着一个垃圾袋。最残忍的是,从八九岁起,丹尼遭遇了持续几年的来自神父的性侵犯。丹尼和姐姐回到家后,姐姐告诉父母,她看到神父殴打丹尼,而丹尼的母亲——一名天主教徒,却让她不要再说神父的坏话。丹尼说,他就是在那个时候意识到,他永远也不能透露在寄宿学校发生的任何事情。而由于他不再会说克里语,他和父母之间的关系也变得越来越疏远。

从五岁起就离开双亲、遭到虐待、失去自己的语言和文化,这样的创伤让丹尼很早就建立起了很厚的心理防御。他采用的是心理学中最强大的防御手段之一:人格解体。他隔绝了自己的全部情感,感受不到悲伤,同时也感受不到快乐。这一防御手段让丹尼得以正常生活,却阻碍了他为自己妻子和女儿的离世像样地哀悼。作者对丹尼的治疗过程,就是把他从冷冻状态缓慢解冻的过程,让他能重新感受到快乐,哪怕悲伤也会随之而来。

我们先来说丹尼要面对的第一个问题:被压抑的情感。

丹尼在寄宿学校期间,他的父母又生了两个儿子,而他们的生活也因为政府的新政策发生了翻天覆地的变化。在过去,丹尼父母依靠打猎谋生。由于政府的新规,丹尼的父母必须搬离森林,他们大部分的狩猎地也被政府收走了,他们不得不放弃捕猎,只能领取政府的保障金。丹尼的父母变得无事可做,开始酗酒,他的父亲还出现了家暴行为。有一次,丹尼把自己在运动竞赛中得到的奖牌拿给父亲看,结果他的父亲却开始嘲笑他。

有一位叫布兰特的学者,也是印第安人,曾公开批评原住民抑制愤怒的习惯。他说,原住民不会用愤怒来教导孩子,而是通过戏弄、羞辱和奚落等方式对待孩子。这会侵蚀孩子的自尊心,让孩子产生强烈的耻辱感。当时的丹尼还不明白父亲为什么会嘲笑他。对于丹尼的父亲来说,白人夺走了他的生计、孩子和尊严,而丹尼却向父亲炫耀白人给他的奖牌,这刺伤了他。对父亲来说,丹尼是投奔白人的叛徒,于是他选择用羞辱的方式向丹尼宣泄愤怒。丹尼说:“我在白人社会待得太久了,我把白人文化和印第安人文化搞混了。那是我和家人分享的最后一件事情。”

在心理治疗的第三年,丹尼终于提到了去世的妻子。他说,他的妻子是个好女人,但他给不了他妻子想要的东西,也就是亲密感。他从来没有向妻子讲述自己童年时的遭遇,也从来没有学会表达情感,这影响了他和妻子的亲密关系。遭遇了那么多,为了不让内心的熔岩爆发,他索性堵住了感情的水龙头。

在漫长的心理治疗过程中,他和作者建立了信任关系,慢慢地愿意讲述自己过去遭遇虐待的经历,回忆和妻子、女儿的相处,也开始梳理自己的情感。他去给妻女扫了墓,也试着吐露了一些过去没能说出口的话。丹尼开始慢慢“解冻”,逐渐了解自己的感受,找回自己被压抑的情感。这时,治疗也要进入下一阶段了,在这一阶段,丹尼即将面临“解冻”后随之而来的第二个问题:抑郁情绪和创伤后应激障碍。

咨询了原住民疗愈师和精神病学家后,作者建议,丹尼应该考虑重新找回他的印第安人身份,和他的文化重新建立联系。用我们的话来说,这有点像是去“寻根”。这意味着丹尼要去揭开自己的旧伤疤。

第一步就是回家。丹尼已经离开家有二十年了,他的母亲已经去世,父亲病重,两个弟弟在家里抽烟、喝酒,和父亲一起嘲笑突然回家的丹尼。

丹尼一家经历的是代际创伤。丹尼和姐姐从小被带去寄宿学校,远离家庭,在生理和心理上遭受创伤;而他们的父母这一辈人则因为孩子被绑架而悲痛欲绝,又失去了土地与生计,变成了会出口伤人的酒鬼。丹尼的两个弟弟在这样的环境中长大,不仅同样染上了酒瘾,对将来如何养育自己的孩子也一无所知。

在接下来的会面中,丹尼头一次表达了自己的抑郁情绪。他说:“我花了那么多时间让自己能重新体会到情感,却忘了自己当初为什么要摆脱它们。那些感受太痛苦了,过去这一周,我不断遭遇回忆的轮番轰炸。我既没有故乡也没有身份,既不是印第安人也不是白人,既不是父母也不是丈夫。我有时候觉得活下去根本没有意义。”

丹尼努力塑造的心理平衡被打破了,他通过人格解体冻结了情感,虽然无法感到快乐,但他的生活一切正常,没有因为失去妻女而沉沦,也没有察觉到任何抑郁情绪,直到他开始解冻。丹尼的创伤后应激障碍发作了,他开始陷入重度抑郁,甚至卧床不起。对妻女、对姐姐、对父母乃至对自己童年的哀悼,在多年后一下喷涌而出。他终于体会到了自己真实的感受,意识到自己童年时代最糟糕的部分不是虐待,而是绝望至极的孤独。

丹尼服用了两年抗抑郁药物。接下来,他接受了作者的意见,开始尝试原住民的疗愈方式,比如集体疗愈等各种疗愈活动。他和原住民中心建立了联系,他还报名了克里语的课程,重新学习自己种族的语言,设法找回自己的原住民身份。他重新踏入了户外生活,开始在加拿大森林里徒步旅行,他还加入了狩猎队,尝试了狩猎。这是丹尼接受心理治疗的第五年,也是最后一年。

大多数人面对丹尼这种遭遇,很可能会屈服于精神疾病或药物滥用,但丹尼却坚持抗争,并打赢了这场生活的恶仗。丹尼借助人格解体,获得了完美的防护装备,却无法再感受到生活的乐趣。就像他最初对作者说的那样:“我没有快乐也能活。”但到底是保持理智更重要,还是体会情感更重要呢?寄宿学校花了十三年的时间想让他抛弃自己原住民的身份,他也曾经动摇,把自己的身份视为罪过,但他依然坚持把长发编成辫子,参加了五年的心理治疗,把被偷走的身份一点一点全都找了回来。

丹尼的故事已经有了结局。在五十岁出头的时候,丹尼因为喉癌去世了。前雇主去参加了丹尼的葬礼,惊讶地发现有数百人出席,其中大多数人都是身穿民族礼服的原住民。前雇主对作者疑惑地说:“他从来没有在工作中接触过石棉或任何会导致喉癌的物质,怎么会得这个呢?”对此,作者给出了一个有些煽情的猜想。这也许和他整个童年时期都不得不咽下的所有克里语词句有关。那些未曾诉说的话语一直找不到出口,最终让他病了。寄宿学校的生活将他折磨得无法再说克里语,那种痛苦真真切切地刺入喉咙,成为他英勇过往的真实见证。

好了,以上就是我想和你分享的这本书的主要内容。今天,我们听了劳拉和丹尼的故事,也提到了一些相关的心理知识。劳拉的故事有关羞耻感、边界感和亲密感。人们最大的痛苦往往源于一个错误的假设。边界感是心理健康的基础。尊重边界,我们才能建立健康的亲密关系。丹尼的故事有关被压抑的情感和创伤后应激障碍。压抑情感会同时让人失去感受快乐的能力,压抑愤怒,愤怒依然会通过另一种嘲讽、羞辱的方式流露出来。和愤怒相比,嘲讽、羞辱更具备伤害性。

丹尼和劳拉的故事听起来固然悲伤,但他们的故事中展现出的韧性、勇气和生命力,是我今天最想让你感受到的部分,希望他们的故事也能带给你一些勇气。就像《简·爱》中的一段话所说的那样:“我想起现实世界是多么广阔,充满了纷繁的希望与恐惧、刺激与兴奋,就等那些勇敢的人们踏入这片天地,在生活的危险中寻找真知。”

好了,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。当然,我也推进你去读一读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、很多时候,人们最大的痛苦就是源于一个错误的假设。

2、人们建立心理边界,从而让他人以安全合理的方式和自己打交道。一个人的边界感越强,心理也就越健康,能向别人表示自己能接受什么、不接受什么。

3、亲密感指的是你了解自己的情绪,然后将你的恐惧、羞愧和喜悦与另一个人分享。进行亲密交谈就像学习另一种语言,越说才能越熟练。