《日常天才》 刘玄解读

《日常天才》| 刘玄解读

关于作者

作者盖瑞·阿兰·法恩是美国西北大学教授,是著名的社会学家、民俗学家。他关注的话题,在当时都属于小众文化,比如cosplay、棒球,著有《和男孩们一起:小社团棒球和青少年文化》、《共享的幻想:作为社会界的角色扮演游戏》等。

关于本书

“日常天才”指的就是那些缺乏正式教育、自学成才的艺术家。天才和日常,就像自学艺术和本真性一样,是矛盾的。这个说法,道破了艺术圈的神话。业余艺术家的作品吸引人,不是因为作品本身的美学价值,而是因为缺乏训练,让作品给人感觉更有本真性。所以,业余艺术家的出现会让我们反思,艺术教育、艺术创作和艺术价值之间到底有什么关系,再进一步说,艺术的本质到底是什么?

核心内容

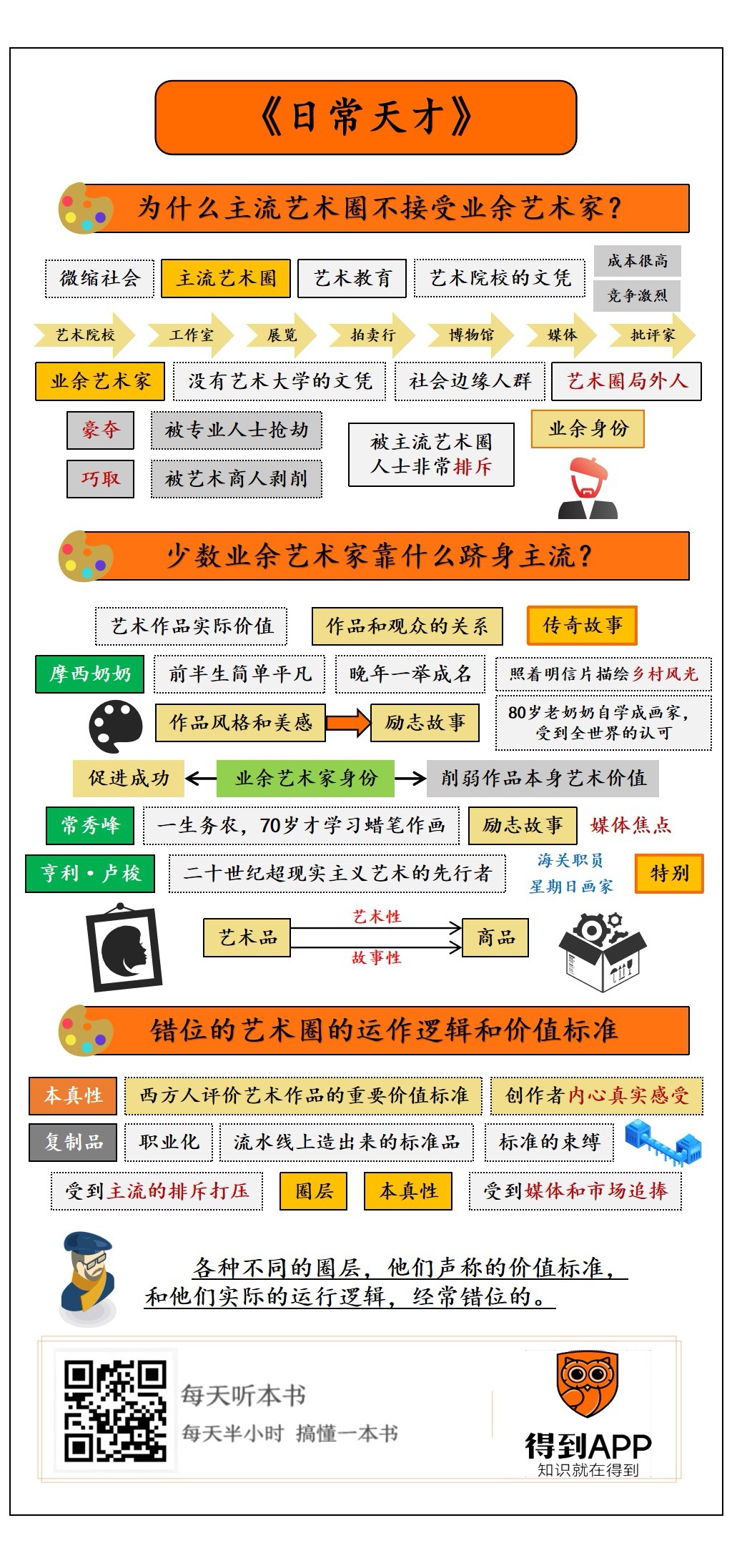

1.为什么主流艺术圈不接受业余艺术家?

2.少数业余艺术家靠什么跻身主流?

3.这本书给我们哪些启示?

你好,欢迎“每天听本书”,今天我们要讲的书叫《日常天才》,是一本艺术社会学领域的名作。

开始讲这本书之前,我们先来说说艺术史大家白谦慎先生曾经做过一个测试,把他在路边看到的“千佛”“阳摩”这样的字倒转过来,请学美术史的同行和学生来研究。他告诉他们,这些字是北朝石刻,神奇的是,居然没有人怀疑他。白先生这么干,当然不为了搞恶作剧,他是想用这个实验,验证他长期在思考的一个问题:普通人写的字和所谓的书法艺术,到底有什么区别?再进一步说,普通人的创作和伟大的艺术品之间,又有什么区别?

这个问题,不仅让艺术史专家感到困惑,我们普通人也会觉得好奇。为什么杜尚把小便池送到美术馆,就是名垂青史的伟大艺术?

我今天要说的这本《日常天才》,就是要从社会学的角度,尝试来解答这个艺术难题。

作者盖瑞·阿兰·法恩是美国西北大学教授,是著名的社会学家、民俗学家。他关注的话题,在当时都属于小众文化,比如cosplay、棒球,还有这本书里要讲的业余艺术家,也就是没受过正规艺术教育,靠自学成才的艺术家。这些小众文化,都处在社会文化的边缘地带,表面看起来并不重要,但是,小众会慢慢积蓄力量,冲击主流,然后改变文化整体的面貌。这样说的话,小众文化现象,往往是观察整体社会文化一个很好的切入点。比如书里讲到的业余艺术家,他们走红之后,会引起广泛的社会反响,震动主流艺术圈。某种意义上说,他们就成了打破艺术圈壁垒的一股力量,改变了艺术圈的生态。

为什么这么说呢?答案就在这本书的副标题“自学艺术和本真性文化”里。“自学艺术”指的当然就是业余艺术家。“本真性”是评价艺术品好坏的一个标准,意思是一件艺术反映了创作者内在的真实,我们甚至可以说,“本真性”是艺术品的最高标准之一。业余艺术家走红之后,很多人会说,这些业余的作品,很淳朴,体现了艺术的本真性。如果没有接受艺术教育,作品更能体现本真性,这不就等于在说,艺术教育根本没用吗?

想到这一层,我们就能理解这本书的标题了。“日常天才”指的就是那些缺乏正式教育、自学成才的艺术家。天才和日常,就像自学艺术和本真性一样,是相互矛盾的。这个说法,道破了艺术圈的神话。业余艺术家的作品吸引人,不是因为作品本身的美学价值,而是因为缺乏训练,让作品给人感觉更具有本真性。所以,业余艺术家的出现会让我们反思,艺术教育、艺术创作和艺术价值之间到底有什么关系,再进一步说,艺术的本质到底是什么?

今天的解读,我们就围绕业余和本真,分三部分来讲讲这本书。为什么主流艺术圈不接受业余艺术家?少数业余艺术家靠什么跻身主流?这本书给我们哪些启示?

作者法恩发现,在西方社会,大多数情况下,业余艺术家很难进入主流艺术圈。为什么会这样呢?这个道理也不难理解,艺术圈不是艺术的天堂,而是一个微缩的社会。它的运行机制跟其他的社会圈层没有任何区别。社会圈层一定会有壁垒,把“我们”和“他们”区分开。那么,主流艺术圈的这道壁垒到底是什么呢?

作者认为,这道壁垒就是艺术教育。进入艺术圈的入场券,就是艺术院校的文凭。可是,这个答案,不太符合我们对艺术家的一般印象。历史上那些伟大的艺术家,比如画画的达·芬奇、梵高,做音乐的莫扎特、贝多芬,没听过哪一位是科班出身的啊。没错,但这些艺术家,都是几百年前的人了。在他们生活的时代,艺术创作还不算是一种现代意义上的职业。

直到19世纪,大众也开始听古典音乐,参观画展,艺术有了市场,艺术作品可以用来换钱了,艺术家才逐渐开始成为一种真正的职业,跟教师、医生、律师一样。它自然也像其他的职业一样,有职业培训、职业资格证书等等。

今天,对于学艺术的年轻人来说,考上艺术院校,拿到毕业证书,是他们实现梦想的必经之路。学艺术成本很高,美国顶尖的艺术院校,一年的学费就得几万美元,更不用说为了考上这所学校,要投入多少时间和金钱了。那考上之后呢?每一年,艺术院校培养出来的人不计其数,最终能杀出重围的,只是凤毛麟角。据说,全世界有公开价格的当代艺术家总人数,大约有5万多,大部分作品价格在5万美金上下,能到1000万美金以上的,还不到10个人。

学艺术,竞争激烈,成本又高,但是,如果想成为一名职业艺术家,几乎没有别的选择。学生需要在课堂展示自己的作品,拿到毕业证之后,他的作品才有机会进入艺术市场。这个市场,有一套完善的产业链,艺术院校、工作室、展览、拍卖行、博物馆、媒体、批评家,都参与其中。每天听本书里有一本书,叫《艺术世界中的七天》,讲的都是这条产业链的运作机制。

整个过程,就像是一个现代化的陶瓷工厂,学生是原材料,艺术院校是初加工环节,制成粗胚之后,才能进入后面的流程,精细加工。如果你拿来一个外面做好的粗胚,就算再好看、再有特点,也没办法半路加到生产线上,因为根本不合标准。

作者研究的业余艺术家,相当于是工厂外面做好的粗胚。在书里,作者给这些业余艺术家下了一个定义,最核心的一点,就是没有上过艺术大学,没有文凭。作者还说,在美国,业余艺术家通常是社会边缘人群,生活在大城市之外,没有受过良好的教育,有些人甚至还有精神疾病或者犯罪记录。这些业余艺术家,没有经过正规工厂的初加工,是艺术圈的局外人,一般情况下,连艺术圈的门都找不到,更别说想要进入精加工的生产线了。

主流艺术圈里的人,对这些业余艺术家非常排斥。作者在书里讲了几个很恶劣的事件。有一次,一群艺术学院的研究生跑到一个业余艺术家家里,把他的作品洗劫一空,据为己有。还有一次,路易斯安那州的一位年老的黑人艺术家,也被专业人士抢劫了。他所有作品和财产都被抢走,不得不搬到侄女那里勉强度日。

“豪夺”当然是极端现象,就算没有遇到这种事,业余艺术家的日子也不好过,因为精明的艺术商人,会从他们那里“巧取”。有些业余艺术家,或许能遇到艺术商人来评估他们的作品,但是也很难得到公平对待。商人美其名曰购买他们的作品,实际上呢?他们会趁业余艺术家不在家的时候,拿走作品,然后留下一张纸条和极少的金钱。作者提到,一个商人在一位业余艺术家那里“偷”走了两幅画,只给艺术家留了30美元。还有一个商人,拿走了一位业余艺术家70多件作品,只留下一张200美元的支票。另一位艺术商人,用每件25美元的价格,收购了一位业余艺术家的作品,在纽约一转手,就卖到每件2500美元。在书里,这样的例子比比皆是。法恩很沉痛地说,美国艺术商人对业余艺术家的做法,简直就是赤裸裸的剥削。

这就是美国社会大多数业余艺术家的处境。业余的身份对他们来说是一种障碍,他们拿不到进入艺术圈的入场券,只能在门外徘徊,等待几乎不可能出现的机遇。

不过,业余艺术家中,也有一些幸运儿,能够打破圈层壁垒,就算没有文凭,也被主流艺术圈接纳。这当然是一件好事,但是,他们被接受,真的是因为艺术圈认可了他们的才能,或者他们的作品吗?在作者看来,事情没有那么简单。主流艺术圈排斥业余艺术家,是因为他们的业余身份,而他们接受业余艺术家,也同样是因为他们的业余身份。

这时候,作者社会学眼光的独到价值就显现出来了。他提出了一个观点:艺术作品的实际价值,并不体现在作品本身,而是体现在作品和观众的关系中。收藏家愿意购买、收集、展示业余艺术家的作品,审美因素是一方面,但更主要的还是一种综合的感觉。这个感觉,很多时候跟作品背后的传奇故事有关。传奇故事,传达的就是作品和观众的关系。这个道理也不难理解,同样是达·芬奇、毕加索、梵高的作品,哪一幅更贵呢?不一定是画得更好的那一幅,但肯定是被谈论得更多,故事更多的那一幅。

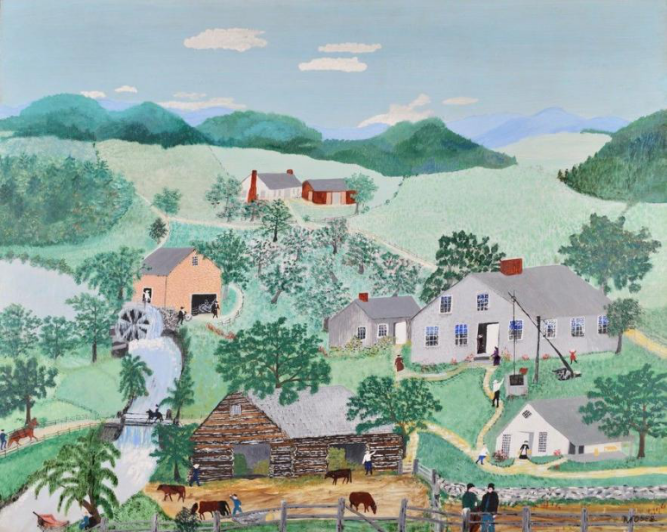

在书里,作者用20世纪最著名的业余艺术家之一摩西奶奶作例子,为我们分析了这个现象。

摩西奶奶,1860年出在纽约的一个小村庄,1961年去世,刚好活了一整个世纪。她的前半生,生在农村,长在农村,嫁给农民,成为农妇,务农为生,按照一般人的眼光,是过着简单平凡的人生。76岁的时候,她得了关节炎,没办法再刺绣了。为了打发时间,她就照着明信片,画了一些作品,描绘乡村风光。仅仅4年之后,80岁的摩西奶奶突然一举成名。

摩西奶奶从来没有离开过农场,也从来没有幻想过靠画画取得成功,她说,是成功的机遇撞上了自己。有一天,一位收藏家在逛杂货店的时候,偶然看到摩西奶奶的作品,非常喜欢,就把这件作品转交给了纽约的一位画商。摩西奶奶因此顺利进入艺术圈。后来,她举办了个人画展、出版了随笔集、接受了各大媒体的采访,还登上了美国《时代周刊》的封面。她的名气越来越大,作品也成了艺术市场里的抢手货,卖到世界各地。全球好多博物馆都收藏了她的画作。

摩西奶奶的成功如此顺利,是因为她的作品特别好吗?在文稿里,有一幅她的代表作,叫《老橡木桶》,感兴趣的话,你可以先看一下作品,再来听听作者的看法。

法恩认为,一开始,收藏家和艺术商人对摩西奶奶感兴趣,或许是因为她作品的风格和美感,但是后来摩西奶奶能够成名,能够获得巨大的成功,跟她的作品就没有那么大关系了,主要是因为她的故事,太励志了。你想想,还有什么故事,比80岁的老奶奶,自学成为画家,受到全世界的认可,更能抚慰人心呢?这个故事,会让人感到生活充满了可能,充满了希望。

摩西奶奶100岁的时候,收到了一位日本年轻人的来信。这个年轻人说,他很喜欢文学,想当作家,但是家里人希望他找一份稳定的工作,所以他找了一份医院的工作。眼看年近30,他不知道自己还有没有机会,放弃现在稳定的工作,从事写作。摩西奶奶的回复是:做你喜欢做的事情,上帝会高兴地帮你打开成功之门,哪怕你现在已经80岁了。这个年轻人,就是后来名声大噪的日本作家渡边纯一。

有人说,摩西奶奶大概是最早成为媒体超级明星的艺术家之一。她有很多类似的故事,都流传很广,因为它们能传递一些信念:任何人都可以作画;而且,创作是为了内心的愉悦,写作是写作的目的,绘画是绘画的赞赏;最重要的是,人生,永远没有太晚的开始。

我们必须要看到,摩西奶奶的故事能传递这些信念,正是因为她的身份是业余艺术家。换句话说,她的成功,离不开业余身份的加成。然而,这种加成,反过来削弱她作品本身的艺术价值。就像发掘她的那位纽约画商的孙女说的:摩西奶奶成为流行画家之后,作品的大众吸引力,反而让人们忽略了它们的艺术价值。

我们中国也有一个类似的例子,就是业余艺术家“梵高奶奶”。她的本名叫常秀峰,也是一生务农,到了70岁才用蜡笔作画。2006年,她的儿子把她的作品传到博客上,迅速红遍网络,很多媒体报道了她的故事。她举办了个人画展,很多名人收藏了她的作品。文稿中也有一幅梵高奶奶的作品,你可以打开欣赏一下。

如果你看过当时的报道,给你留下深刻印象的,估计不是画中明亮的颜色,质朴的手法,更有可能是梵高奶奶的一些小故事。比如说,一开始,她只是为了让小孙女看看故乡的山楂树,才开始拿蜡笔画画。或者,她的画记录了她生活了一辈子的河南农村,寄托了她的思乡之情。有些人,还会把梵高奶奶画的向日葵,和梵·高的向日葵拿来比较。因为“梵高奶奶”说了一句很有哲理的话,梵高的向日葵,画得太苦,他一定不开心,而她自己笔下的向日葵,一直向着阳光。

媒体在谈论梵高奶奶的时候,她作品的风格、手法,往往都是一笔带过,焦点始终是这个励志的故事本身。梵高奶奶这个故事的寓意和摩西奶奶的故事几乎一模一样:任何人都可以作画;创作是为了内心,还有,人生永远没有太晚的开始。

你看,业余艺术家就算进入了主流艺术圈,圈内人和大众关注的重点,也不是他们的作品,不是艺术本身,而是他们的业余身份,他们的传奇故事。哪怕是今天已经跻身艺术史的画家,也不例外。法国有一个著名画家,叫亨利·卢梭。今天,他被尊为法国最伟大的画家之一,是二十世纪超现实主义艺术的先行者。卢梭也是一位业余画家。他曾经当过兵、当过税务员,他画画完全靠自学,用的也是工作之余的时间。他自己说过:除了自然之外,我没有老师。当时的主流艺术圈接受了卢梭,连毕加索都称赞他的作品。但即便如此,卢梭也无法摆脱他的业余身份,他的身上永远都贴着“海关职员”或者“星期日画家”这样的标签。这说明,在卢梭生前,他的局外人身份,始终是他艺术价值的限定。

所以说,业余艺术家跻身主流艺术圈,并不是因为“合格”进入精加工环节,而是因为“特别”走入了另一套生产流程。理解了这一点,我们就能理解开始提出的那个问题:艺术的本质到底是什么?在衡量艺术品的时候,艺术性当然重要,但是我们的判断不可避免会受到创作者的名声和背景的影响。一旦艺术成为商品,它的艺术性和故事性,往往同样重要。

说到这里,你会不会觉得,前两个部分的内容,有些矛盾。如果业余艺术家受到推崇是因为业余身份,那进入艺术圈就不应该靠专业训练。如果专业训练是必须的,业余身份就不应该是大家关注的焦点。发现了这一点,我们就接近了这本书真正要讨论的问题。作者认为:艺术圈的运作逻辑和它的价值标准,很多时候,都是错位的。

摩西奶奶和“梵高奶奶”,她们刚刚被发现的时候,艺术商人、艺术家、评论家讨论她们的作品,不约而同会提到一个词,就是质朴。比如,画家陈丹青说:“梵高奶奶”的画中有质朴的震撼,和心灵纯净的体现。质朴、纯净、真实……这些词,其实是西方人评价艺术作品的那条重要的价值标准,叫做本真性。本真性的意思是说,一件艺术作品,它的价值不在于用了多么高超的技巧,也不在于实现了什么样的效果,而是要看到它是不是展现了创作者内心的真实感受。

本真性这个概念,是相对于“复制品”的。西方理论家一开始提出这个概念,是因为在工业革命如火如荼的时代,越来越多的东西都是在流水线上生产出来的,是一个模子刻出来的,就像冰冷的机器,没有人的温度。所以,理论家提出本真性,是想要提出反工业化的主张。我们现在常听到有些商家标榜自己的产品是纯天然、纯手工,有匠人精神,比如纯手工酿造的啤酒、纯手工制造的皮具,其实都是在延续那个主张。

在艺术领域也是一样,随着工业革命的大潮,职业分工也越来越细致,艺术也开始职业化。艺术品和艺术家,某种意义上说,也有可能成为流水线上造出来的标准品,就会丧失本真性。比如说,有些当代艺术教育者就反思,按照同一套考试要求教育出来的学生,画出来的东西都是一个味道。

这时候,一件艺术品,如果出自没有受过职业训练的业余人士之手,就不会受到标准的束缚,反而更体现创作者的内心,更具有本真性。这就像我们形容一个美女,美到极致,要“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

这样看的话,艺术家这个职业,从诞生之初就跟一般的职业很不一样。大部分职业,肯定接受的专业训练越多,专业能力越强。但是,如果用本真性来衡量,艺术的好坏,就跟他们接受的训练不完全相关。学得多、练得多,不一定等于画得好。

美国当代的艺术圈,职业化程度越来越高,本真性也就成了一种越来越稀缺的美学资源。正是在这样的环境下,业余艺术家越来越成为一种重要的存在。他们就像是一根针,刺破了艺术圈在实际运行和评价标准上遵循两套不同的逻辑。一方面,按照圈层的逻辑,业余艺术家必然会受到主流的排斥甚至打压;而另一方面,按照本真性的逻辑,他们的作品又必然会受到媒体和市场的追捧。

这种矛盾的影响,还不止如此。一旦业余艺术家进入艺术圈里,作品卖了好价钱,他的传奇故事也就是到此结束了。过段时间,人们就会认为,他之后创作的作品不再质朴、不再纯真,也就不再有本真性。结果就是,业余艺术家似乎得永远待在边缘地带。入行之前,他们在边缘等待,等待艺术圈的大门打开,有人来发现他们,挖掘他们。但是,就算幸运之神真的眷顾,他们也不能大大方方走进去,像职业艺术家那样,积极参与主流艺术圈的活动。他们必须跟主流保持距离,才能确保作品中“本真性”不至于丧失。

在书里,作者研究的是1995年到2004年,这10年间美国当代艺术圈里的事,但是听到这里,你应该也感觉到了,他考察这一段时间里的这一个群体,触及了一个更普遍的规律:各种不同的圈层,他们声称的价值标准,和他们实际的运行逻辑,其实经常都是错位的。

这就是为什么很多小众的艺术,比如地下摇滚,不能进入主流。这样是为什么古代修仙的人,不一定能够羽化登仙,却能够在凡间吸引无数的信众。并不是因为这些人都很虚伪,而是因为这个世界的真相,本就如此。这就是为什么,书的推荐语说:这本书能帮助我们理解这个世界的运作方式。作者不是站在圈外人的立场,攻击主流艺术圈,而是借着这个局部,剖析这个世界始终存在的矛盾、冲突、压力和悖谬。

到这里,《日常天才》这本书我就讲完了。艺术世界,也是一个小型的社会网络,里面的有角色的转化,有权力关系的变化。业余艺术家是这个网络中不稳定的部分,他们始终处在边缘的、独特的、变化的位置。但是,也正是因为不稳定,他们才能给既有的网络带来挑战,让我们观察到这个圈子,乃至整个世界运行的深层逻辑。

法恩写这本书,除了他的学术兴趣,还有一个理由。他的母亲是一位家庭主妇,自学了油画。青少年时期,法恩对母亲的作品嗤之以鼻。但是,母亲去世后,法恩看到母亲留下的油画,意识到自己忽视了母亲的绘画天赋。他觉得很内疚,所以他意识到,有必要关注那些和母亲一样搞艺术创作的普通人。对法恩来说,写这本书,不只是学术研究,也是探索自己和母亲关系的一趟旅程。在书的封面和扉页上,法恩还特意放上了母亲生前的画作,表达他的思念之情。

这样看的话,这本书讲的艺术世界,其实离我们并不远。它也会让我们重新审视家人、朋友,或者我们自己画的那些稚拙又业余的作品。

撰稿、转述:刘玄脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

在衡量艺术品的时候,艺术性当然重要,但是我们的判断不可避免会受到创作者的名声和背景的影响。一旦艺术成为商品,它的艺术性和故事性,往往同样重要。

-

艺术世界,也是一个小型的社会网络,里面的有角色的转化,有权力关系的变化。业余艺术家是这个网络中不稳定的部分,他们始终处在边缘的、独特的、变化的位置。