《我们在为什么样的广告买单》 李桑解读

《我们在为什么样的广告买单》| 李桑解读

关于作者

罗伯特·希思是英国巴斯大学管理学院教授,资深广告学研究者,著有畅销书《广告的隐形力量》。他于1999年提出了低水平注意加工理论,解释了在低水平注意下广告是如何诱导我们的潜意识的。

关于本书

本书从心理学的角度出发,结合理论研究与实际案例,深入浅出地讲述了人们关于广告的一些传统看法,在此基础上提出了广告的新模型——潜意识诱导模型,对广告诱导消费者潜意识的原理与过程进行了探讨。

核心内容

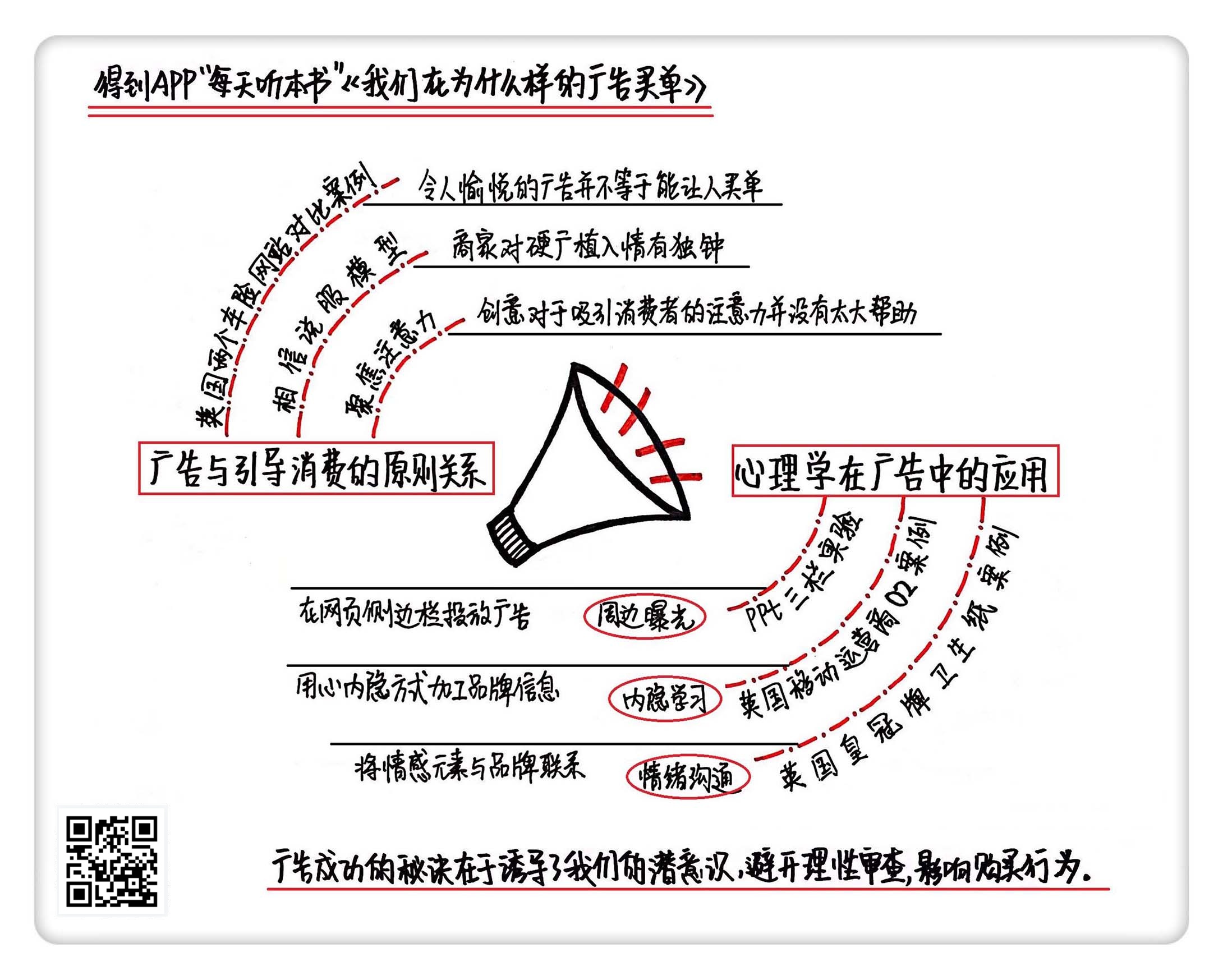

关于广告的传统说服模型认为,广告的目的是向消费者传递简单、理性、具有说服力的信息,而广告创意的目的则让消费者将目光投向这些信息,并记住这些信息。但是,研究发现,人们越能记住广告中的信息,就越容易辩驳这些信息,从而使得广告的效果大打折扣,甚至于零。那么怎样才能做出真正有效的广告呢?本书的作者罗伯特·希思认为广告人首先要放弃传统的说服模型,然后向心理学者学习,将心理学的研究成果,比如周边曝光、内隐学习、情绪沟通等应用到广告中,通过诱导消费者的潜意识来影响购买行为。

你好,欢迎每天听本书。今天要说的书是《我们在为什么样的广告买单》,这本书中文版大约30万字,我会用大约19分钟 的时间,为你讲述本书的精髓:想制作一条让人印象深刻的广告,成功推广你的产品,你需要掌握6个关于广告的知识点。

说到广告,除了广告从业者,我想一半以上人的反应恐怕都是负面的吧。我们生活在一个充斥着广告的世界,甚至在我们的意识形成之前,就被淹没在广告里了,据不完全统计,在长到5岁之前,平均每个人看过的广告不下2万条。要说广告对我们的负面影响,第一,广告总是干扰我们的注意力;第二,由于广告制作是需要成本的,这部分成本往往被加到商品价格里,这也就是说,我们要被迫地为商家的广告成本买单;第三,更有一些广告,那简直是精神污染。

然而,在广告界里有时也会出现一股清流,不但让我们神清气爽,还能精准击中我们的消费神经,让我们打开购买链接,一键下单。在本书的作者看来,这类广告成功的秘诀就在于诱导了我们的潜意识,避开了我们的理性审查,因而能够影响我们的购买行为。在本书中,作者将带我们一起破除一些关于广告的日常迷信,并探讨那些成功的广告诱导消费者潜意识的心理学原理。

这位作者就是罗伯特•希思,英国巴斯大学管理学院教授,资深广告学研究者,除本书外,还著有畅销书《广告的隐形力量》。他于1999年提出了低水平注意加工理论,解释了在低水平注意下广告是如何诱导我们的潜意识的。而今天说的这本书,就是他这个理论的升级版,在这本书里,希思结合理论研究和实际案例,对他的这个理论进行了进一步的阐述。

那么具体来说,我们能从这本书中学到些什么呢?主要有以下六个关于广告的知识点:第一,能让人喜欢的广告,就是能让人买单的广告吗?第二,时至今日,为什么仍有商家钟爱硬广植入?第三,为什么说创意无法让消费者更加注意广告本身?第四,视觉上的“周边曝光”原理,是怎样在广告中运用的?第五,什么是“内隐学习”?在广告中会发挥什么作用?第六,为什么说情绪沟通是广告成败的关键?

下面我们就进入正题,先来看看:是否能让人喜欢的广告,就能让人买单?

给出答案之前,我们先来听一个真实的案例。2010年初,英国正经历着金融危机,市场非常萧条,为了应对当时的不利局面,一家主营车险销售的网站,市场对比网,请广告公司做了一条名为“猫鼬对对碰”的广告。广告中的主角是一只名叫亚历山大的猫鼬,由于这只猫鼬的形象很招人喜欢,一经推出便受到了各个年龄层的欢迎,在 Twitter 和 Facebook 上轻松拥有了上百万的粉丝,此外,以“猫鼬亚历山大”形象制作的玩偶,成了当年圣诞节孩子们的新宠。不用说,这条广告给人们带来了好心情。

与此同时,市场对比网的竞争者——比价网也找人做了一条广告,在电视上投放。在这条广告中,主角是一个被冠名为“比价歌神”的美声歌唱家,广告里,他用浑厚嘹亮的美声唱法,号召人们去上比价网,经常是人们正在看电视呢,忽然他的歌声就响起来了,让人很反感,在随后的评选中,比价歌神毫无意外地被评为全英国最惹人讨厌的广告。

那么这两个广告的投放效果如何呢?听完上面的描述,你想必会觉得,猫鼬广告大获成功,而比价歌神广告一定会惨败吧?注意:神转折来了:调查结果显示,尽管猫鼬广告对市场对比网确实很有帮助,它把这个网站在英国同类网站排行榜上的名次,从十几名提升到第四名,但是比价歌神的广告取得了更好的效果,它让比价网从一个名不见经传的小网站摇身一变,在前面说的那个榜单上排名第三,力压有猫鼬助阵的市场对比网。

如此看来,尽管比价歌神的广告遭到全英国上下一致的嫌弃,却仍然获得了巨大成功。换句话说,全英国最惹人厌烦的广告取得的效果居然大过最受欢迎的广告。这个案例说明,广告是受欢迎还是惹人厌并不能直接决定广告的投放效果。你喜欢的广告比你讨厌的广告效果更好,我们一般人似乎都会这么想当然地去认为,但广告常常打破这种常规逻辑。

为什么会这样呢?这是因为,从心理学的角度上说,情绪和认知,并不总是统一的。有些让人讨厌、不适的内容,反而会加强人的认知,让人印象深刻。比如,在上面这个例子当中,人们的情绪,是针对比价歌神这个形象的,而不是针对他向你推送的内容、也就是比价网的。这条广告的制作者,成功地通过这种令人讨厌的方式,把他要传达的信息,推送给了受众,让大家记住,但同时,又让比价歌神这个形象背了锅,没有让观众把厌恶的情绪对准比价网。因此,就出现了广告一方面遭人厌恶、一方面又产生效果的反逻辑结果。

现在再来看我们前面提出的问题,讨人喜欢、令人愉悦的广告就是能让人买单的广告吗? 答案是否定的。

同时,这个答案也部分地回答了接下来要说的问题:为什么时至今日仍有不少商家钟爱简单粗暴毫无创意的硬广植入。因为有些洞悉了上面那个原理的商家会明白,被讨厌也就意味着被记住,即使被讨厌、也要相信被讨厌的力量!

当然这只是一个推断,我们没有证据说,那些商家是在故意用这种方式来被人记住。那么,商家钟爱硬广植入的原因何在呢?根据本书作者的观点,其中的原因可能是他们对广告的认知还停留在上世纪六十年代,也就是说服模型当道的年代,说服模型认为,广告的目的是向消费者传递简单、理性、具有说服力的信息。比如说我们要做一个洗洁精的广告,它的特性是不伤手、无刺激和抑制细菌,那么我们就需要把这些特性直接表现出来,通常的办法是在广告里把这些特性一条一条罗列出来,为了使这些信息可信,我们还需要找一个有居家特质的明星,让她把这些特性念出来。

于是在这一模型的指导下,商家否定了广告代理商给出的略为含蓄的广告提案,选择了那些简单粗暴、直接诉说商品特性的广告提案。的确,当这类硬广在影视剧中出现时,我们一眼就能注意到它们,有时还会被它们洗脑,我们似乎能感觉到商家的恶意扑面而来。或许有人会问,难道就不能用一种更有创意、更友好的方式来植入广告吗?因为根据说服模型理论,虽然广告中的创意也能让消费者将目光投向这些信息,并记住这些信息。但从成本和效率上说,与其诉诸于创意,不如直接“霸屏”,就这样,霸屏战胜了创意。

当然,关于这一点也有不同意见,比如心理学家布鲁克和沙维特认为,人们越能记住广告中的信息,就越容易辩驳这些信息,从而使得广告的可信度大大降低,影响购买决定。简而言之,你越想为品牌做广告,就越容易做出和推广目的相矛盾的广告。所以,或许那些钟爱硬广的商家是时候改变下思路了。

接下来我们来看看:为什么创意无法让消费者更加注意广告本身。刚才我们有讲到,一般认为,广告创意的目的是将消费者的注意力导向商品信息,然而本书的作者认为,广告创意根本无法实现这个目的。为什么这么说呢?为了回答这个问题,首先我们需要对注意力进行定义。

心理学家威廉·詹姆斯将注意力定义为:用清晰鲜活的思维记住同时出现的信息。按照这个定义,如果信息以能够被感知到的方式出现,但你却没有觉察到自己在感知该信息,那么可以说你并没有对该信息投入注意力。相关研究表明,那些富有创意的广告常常不具有威胁性,其中包含的信息无意间进入了我们的视野,又很快消失在我们的脑海,我们对此并没有觉知。因此,按照定义,创意并不能让消费者更加注意广告本身。尽管如此,对于商家来说,好的方面是,广告越是不被注意,它就越不会被辩驳,在诱导消费者潜意识方面的能力就越强,也就越能让消费者离收银台更近一步。

小结一下,刚才我们通过三个问题,知道了关于广告与引导消费的三个原则关系:1.令人愉悦的广告并不等于能让人买单的广告;2.商家对硬广植入情有独钟是因为他们相信,广告的目的是向消费者传递简单、理性、具有说服力的信息;3.广告创意对于吸引消费者的注意力并没有太大的帮助。

上面三个问题,都是原理层面的,接下来,作者将带我们进入实战,看一些心理学在广告中运用的实例——下面就让我们继续来讲讲:周边曝光在广告中的运用。

我们先来了解下什么是周边曝光。这是一个人的视觉有关的概念,周边曝光是我们肉眼的诸多功能之一。在肉眼聚焦的过程中,我们能够感知到三个区域的内容。第一个是中心凹区域,是视焦左右约2度角的视线范围,这一区域一般可辨识6~8个英文字母(换算成中文也基本在这个范围内)。第二个是中心凹旁区域,是视焦左右约5度角的视线范围,一般可辨识15~20个字母。第三个是周边区域,在中心凹旁区域之外。呈现在前两个区域内的信息都能够被辨识和注意到,但呈现在周边区域的信息只能被辨识,不能被注意。将信息呈现在眼睛的周边区域,被称为周边曝光。

一些研究者很快意识到了将周边曝光应用于广告中的妙处,因为这与前面我们提到的动不动就霸屏的硬广相反,它能够最大程度地减少消费者的抵触心理,从而不知不觉地影响消费者的行为。

为了验证这种说法,1997年,有研究者做了一项研究。在实验中,他们将电脑上的 PPT 分为三栏,中间栏和右边栏呈现的是与广告无关的信息,左边栏呈现的是一则胡萝卜或开罐器的广告。按照实验要求,参与者需要阅读中间栏呈现的内容,并根据内容回答问题。为了进行事后比较,研究中还设置了对照组,在对照组中, PPT 的三栏呈现的都是与广告无关的信息。一段时间后,研究者要求两组参与者分别回答一些与购买决策相关的问题。

结果表明,尽管实验组的参与者正面看到的信息跟广告无关,而只是在周边视觉范围内感知到了广告信息,但他们在做出购买决定时,都倾向于购买胡萝卜或开罐器。为了确保实验组没有偷看广告的内容,研究者对两组参与者的广告认知水平进行了测试,结果发现他们对广告的认知水平是一样的,因此排除了实验组的参与者偷看广告的可能性。总之,这项研究证明,在广告中利用周边曝光能够诱导人们的潜意识,达到想要的效果。

如今,在网络广告中,周边曝光效应被运用得有声有色。聪明的广告商不再投放横幅广告,也就是横跨网页上方、像条幅一样的广告,而更多地在网页的侧边栏投放广告。

下面来看看:内隐学习在广告中的运用。内隐学习是认知心理学的一个重要概念,指的是在不知不觉中获得某种知识,习得某种规则。二十世纪七八十年代,心理学家亚瑟·雷伯提出这一概念后,曾在业界引起了不小的轰动,并且逐渐颠覆了大众的传统认知。一般认为,如果在学习时没有投入足够的注意力,那么我们就很难记住学习的东西。然而心理学研究表明,内隐学习的效果甚至比主动学习的效果更好。在某种程度上,可以说广告学的发展史就是一部心理学新发现的应用史。二十世纪末,内隐学习走出心理学领域,在广告学领域大放异彩。这里我们通过一个例子来说明内隐学习在广告中的运用。

20世纪90年代末,英国移动网络市场竞争激烈,各大运营商都在努力提高自己的品牌知名度。当时沃达丰公司通过资本重组,成为最大的运营商,品牌知名度自不必说,但另一家运营商——移动网则没那么走运。2001年,移动网不得不改组并更名为 O2 。为了提高品牌知名度, O2 斥重金打造了一系列广告,在这些广告中,有时会出现飞翔的白鸽或跳舞的人群,但最重要的标志是蓝色的水,水面之下的气泡,外加广告末尾晦暗不明的广告语:“探索你的潜能”。

那么广告的效果如何呢?一方面,调查显示,人们无法将广告与 O2 品牌联系起来;另一方面,这些广告让岌岌可危的 O2 公司在短短四年内吸引了1700万用户,取代沃达丰公司,成为英国最大的移动网络公司。这说明,在潜意识中人们还是记住了 O2 公司,而且效果很好。之所以调查和事实出现反差,是因为直接的访谈式调查无法测查到人们的内隐认知,也就是内隐学习的结果。你可能没有意识到那些水和气泡,跟 O2 有什么关联,但不知不觉中,你已经把这两者联系在一起了,本书的作者认为, O2 的广告很可能是通过那些意义不明的水和气泡降低了人们的注意水平,从而让人们以一种内隐学习的方式加工了品牌信息。

我们要学习的最后一个问题是:情绪沟通在广告中的运用。在心理学领域,直到上世纪七十年代,情绪都被认为是一种后认知,也就是说,我们关于某种事物的认知先进入大脑,这种认知附带的情绪随后才会出现。然而,1980年,心理学家扎荣茨首次通过实验证明,情绪反应在任何时候都是最先出现的,并且这种反应是自发的,无法避免。这一发现很快被应用到广告领域。广告人逐渐将广告的重点从内容沟通转向情绪沟通。

在本书的作者看来,这种情绪沟通主要是通过在广告中加入情感元素实现的。举几个我们身边常见的广告的例子,这些元素可以是一段音乐,比如多芬推出的“冰冰不止一个范”广告,也可以是一只小动物,比如推出多年的多乐士墙漆广告,或者像我们上面提到的 O2 广告中的气泡。它们的共同点是当它们被感知到时,会触发一种能够影响情绪的概念。这些元素本身无法影响我们的行为。只有当我们在广告中重复地看到或听到它们,并不自觉地建立起这些情感元素与某个品牌的联系时,我们才会受到影响。尽管不愿承认自己被操纵了,但我们的确产生了条件反射,我们会在潜意识中感到某个品牌拥有了与广告中的情感元素相同的情感价值。作者在这里举了一个英国皇冠牌卫生纸的例子。

很多广告学的案例研究都表明,皇冠牌成功的秘诀就是它们长期以来的广告效应,在广告中,皇冠牌一直在强调它们的卫生纸“柔软、强韧、够长”。注意,它们并未强调自己比其他同类产品都“更软、更强韧、更长”,因为这并非事实,从数据上看,至少还有另一个品牌“健士力”的卫生纸,比皇冠牌“更软、更强韧、更长”。那么产品质地并不占有绝对优势的皇冠牌,是如何通过广告成为英国最畅销的卫生纸品牌的呢?

本书的作者认为,皇冠牌的秘诀就在于,它在广告中利用一只拉布拉多小狗诱导了消费者的情绪。在广告中,这只小狗会做各种各样的可爱动作,比如在卫生纸里熟睡,或者是当一个小男孩坐在马桶上时将卫生纸拿走。任何一个抚摸过拉布拉多小狗的人都会知道,它们的毛非常柔软。同时,因为小狗也经常被当作礼物送给小朋友,所以这也是英国幸福家庭价值观的一个缩影。

这个广告将皇冠牌和拉布拉多小狗联系在一起,不仅让我们感受到了皇冠牌产品的柔软,更让我们看到了一个以让所有家庭得到幸福为己任的公司形象。有趣的是,当市场调查人员询问消费者他们购买皇冠牌产品,是不是因为广告上的那只小狗时,他们却矢口否认。相反,他们会说产品的质量更好,性价比更高等其他更为理性的理由,可谓情绪成功误导了认知。

《我们在为什么样的广告买单》的重点部分就讲完了,我们最后再来回顾一下:第一,我们通过两个车险网站的广告说明,令人愉悦的广告并不等于能让消费者买单的广告。第二,我们用广告的说服模型解释了为什么商家对硬广情有独钟。第三,我们通过对注意力进行定义,打破了关于广告创意的一个日常迷信,也就是创意对于吸引消费者的注意力,并没有我们想象得那么重要。第四,我们通过实验,探讨了在广告中运用周边曝光效应的可行性。第五,我们通过移动运营商 O2 的案例说明了内隐学习在广告中的运用。最后,通过皇冠牌产品的案例说明了广告商如何通过情绪,对我们的潜意识进行操纵。

最后,我们再来重复一下这本书的主旨:在本书的作者看来,这类广告成功的秘诀就在于诱导了我们的潜意识,避开了我们的理性审查,因而能够影响我们的购买行为。

可能制作广告距离你很遥远,但洞悉了广告的秘密,我们就能更理性地掌控我们的消费行为,同时,我们也可以学着从中思考,怎样向别人推介你的产品、想法,甚至是你这个人。

撰稿:李桑 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.广告成功的秘诀就在于诱导了潜意识,避开理性审查,因而能够影响我们的购买行为。

2.情绪和认知,并不总是统一的。有些让人讨厌、不适的内容,反而会加强人的认知,让人印象深刻。

3.广告越是不被注意,它就越不会被辩驳,在诱导消费者潜意识方面的能力就越强,也就越能让消费者离收银台更近一步。