《我们内心的冲突》 风君解读

《我们内心的冲突》| 风君解读

关于作者

卡伦·霍妮,传奇的美国德裔女心理学家,20世纪著名的心理学家和精神病学家,新弗洛伊德主义的代表人物,社会心理学的奠基人。霍妮从社会文化的角度出发,对弗洛伊德的学说作出了重大的修正和批判,被心理学界公认为20世纪最重要的精神分析思想家之一。

关于本书

《我们内心的冲突》成书于1945年,是标志着霍妮的理论迈入成熟的代表作品。相比以前和同时代的精神分析相关著作文献,比如弗洛伊德和荣格等人对神经症的阐述,本书的立论更为客观,描写更为细腻,内涵更为深刻,在精神分析发展史上,具有划时代意义。

核心内容

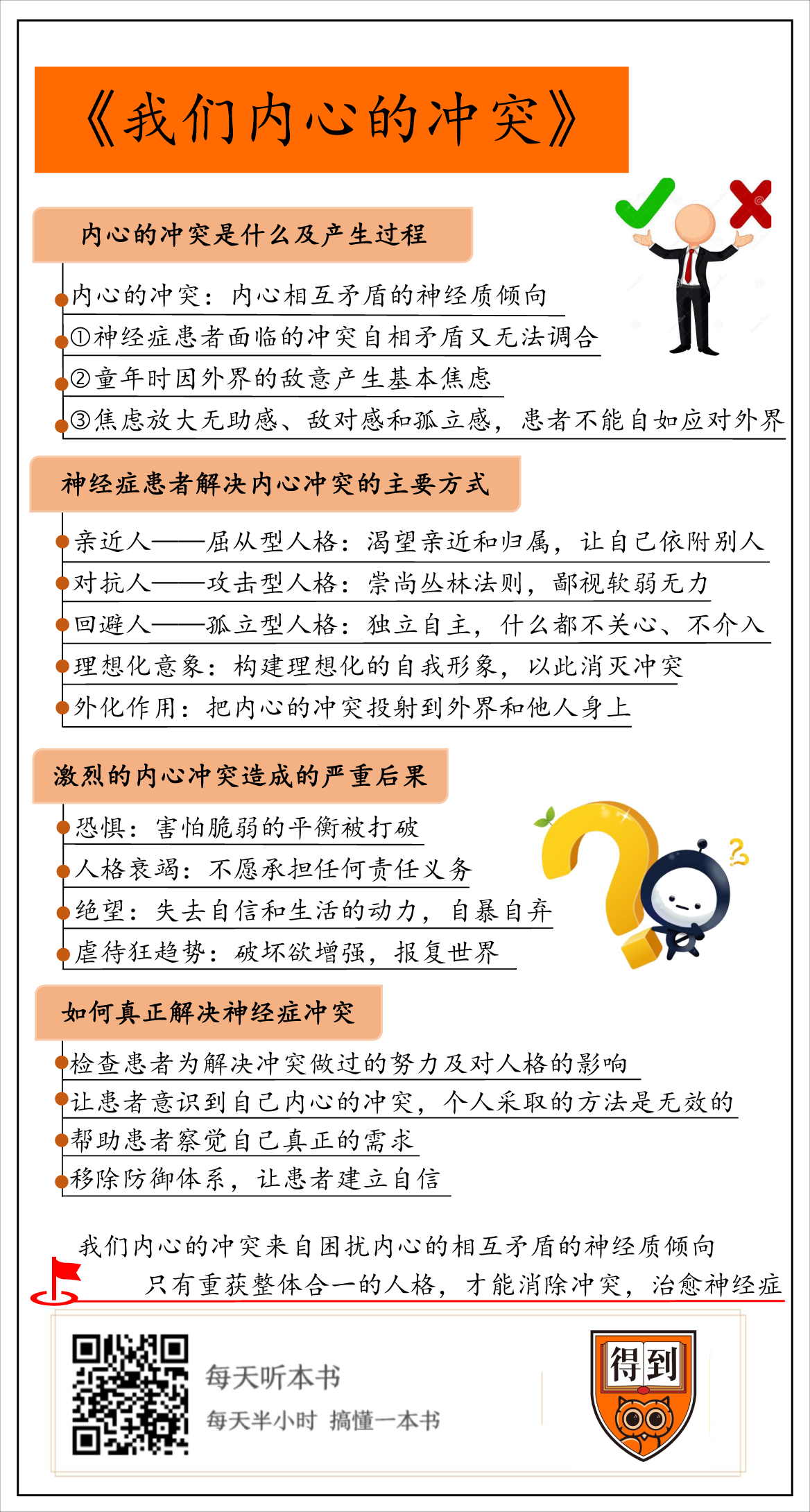

我们内心的冲突来自困扰内心的相互矛盾的神经质倾向,代表的是个体与自我以及个体与他人关系的紊乱,然而我们不顾一切解决冲突的尝试往往反倒把自己逼上神经症的绝路,只有重新获得整体合一的人格,才能消除冲突,治愈神经症。

你好,欢迎每天听本书。本期要为你解读的是《我们内心的冲突》。这本书的作者是著名心理学家卡伦·霍妮,她在书中指出:我们内心的冲突来自困扰内心的相互矛盾的神经质倾向,代表的是个体与自我,以及个体与他人关系的紊乱。然而我们不顾一切解决冲突的尝试往往反倒把自己逼上神经症的绝路,只有重新获得整体合一的人格,才能消除冲突,治愈神经症。

《我们内心的冲突》是一本探讨神经症成因的心理学著作,那神经症是神经病吗?这里首先要澄清一些概念。我们平时说一个人神经病,就是说这人是个疯子,行为不正常。但在医学定义中,神经病是生理性的疾病,是神经系统确实出了问题,进而导致身体瘫痪、麻木等等。而神经症呢,又叫神经官能症,这种病的患者并没有生理上的神经病变。他们一般能够适应社会,看上去也挺正常,但是内心却时常有焦虑、恐惧、紧张、胡思乱想等等自己无法控制的心理活动,甚至还会伴随着生理上的不适感觉,比如头痛、失眠、胸闷,可去医院又查不出个所以然来。

神经症一直都是心理学的主要研究课题,只是在本书作者霍妮之前,对神经症一直没有一个有说服力的解释。直到霍妮横空出世,她对神经症这个问题进行了科学可信的分析,建立了完整的理论体系,并得到了学界的普遍认可,在心理学发展史上留下了浓墨重彩的一笔。我们本期要说的这本书主要探讨的是神经症的成因,也就是书名中所说的内心冲突。

说起内心冲突,其实我们每个人或多或少都体验过。在我们需要作出选择时,比如大学专业是选热门的管理学还是相对冷僻的数学系,又或者要对两种欲望进行取舍时,比如古人说的“鱼与熊掌不可兼得”,还有不同的意愿和义务互相冲突时,比如中国人常说的“自古忠孝难两全”。这些时刻,都会造成我们内心的冲突和煎熬,这好像不足为怪。可为什么有些人的内心冲突会让他们患上神经症呢?这种冲突如果任其发展,又会有哪些严重后果?我们来看看霍妮是怎么说的。

霍妮是一位极具传奇色彩的女性心理学家和精神病学家,她早年接受过正统的精神分析训练,是弗洛伊德的嫡系传人。但随着她自身分析经验的积累,霍妮逐渐在女性心理、本能理论等关键问题上,和弗洛伊德的观点产生了分歧,一度被当时的精神分析界扫地出门。但她凭借自己对精神分析的独特理解和发展,最终获得了人们的普遍认可,成为在心理学历史上足以和和阿德勒、弗洛姆、荣格等大师相提并论的存在。

这本《我们内心的冲突》,出版于1945年,是标志着霍妮的理论迈入成熟的代表作品。如果说在她的早期作品,比如《我们时代的神经症人格》中,她的观点还只是初具雏形,尚有许多模糊和笼统之处的话,那么《我们内心的冲突》中的理论无疑更加明晰、系统,更富有说服力。她反对弗洛伊德过度的生物决定论倾向,更加强调文化和社会对个人心理的影响,在精神分析发展史上,具有划时代意义。如果你想了解霍妮的观点,那我推荐你就从这一本开始。

在《我们内心的冲突》这本书里,霍妮主要探讨了这么四个问题:

第一,我们内心的冲突指的是什么,它是如何产生的?第二,神经症患者试图解决内心冲突的主要方式有哪些?这些方式成功吗?第三,严重的内心冲突造成的后果有哪些?第四,如何真正解决神经症冲突?

我们还是先从第一个问题讲起:我们内心的冲突到底指什么?它又是如何产生的?

其实,就像我们在一上来说的,内心的冲突,每天都会在无数人内心上演。这其实正是来自于人的选择能力,这是人的特权,因为人脱离了单纯的动物本能,而带有个体的意志。但这也是人的负担,因为在很多情况下,我们面对矛盾的情况只能左右为难。

而且,霍妮认为,我们体验到的冲突强度和范围,和我们自身所处的文明相关。如果是一个稳定的传统型文明,那造成的冲突就少,大家生活都按部就班。而如果一个文明处在过渡期或转型期,那各种互相矛盾的价值观往往会并存,造成选择的多样化。比如你可以随大流,也可以我行我素,可以崇拜成功,也可以淡泊名利。随之而来的,就是不同选择间的冲突。所以,有内心冲突不足为怪,而且,霍妮也说了,认识到冲突的存在,是一种宝贵的才能。你越是正视冲突并努力寻找解决方法,就越能获得内心的自由和自我能力的提升。

可要是内心冲突并不是坏事,霍妮为什么又说内心冲突是神经症产生的根源呢?正常人和神经症患者的内心冲突是一回事吗?霍妮的回答是:本质并没有什么不同,只是程度不同而已。

霍妮认为,所谓神经症患者,只是心理已经达到病态程度,无法再维持正常的生活和人际关系的人而已。如果非要在两者之间画一条模糊的界限,那就是正常人冲突对立面之间的悬殊,远不如神经症患者那么大。打个比方,如果把正常人的冲突比作两个不同方向的力,它们之间的角度不会超过90度。而神经症患者两个力的角度可能要接近180度,这就生生地要把他的人格撕裂。他们面临的选择不仅方向背道而驰,而且都是不合理的,导致他根本不能做出通常意义上的选择,只能在拉扯中被搁浅。那么,是什么造成了神经症患者内心中这种不可调和的冲突?

对这个问题,霍妮的回应也很有精神分析的范儿,那就是,要解决问题,就先去源头,回到童年去看看。霍妮认为,孩子在和外界相处的过程中,因为外界环境中的不良因素,比如父母的冷漠,温情的缺乏,被大人忽视,或者过度溺爱等等,都会让孩子感觉不安全、不被喜爱、不受重视。简单地说,就是感受到外界的敌意,还有自己的孤立无助,这让他陷入了焦虑和不安。这就是霍妮在前作《我们时代的神经症人格》中首次提出的基本焦虑。

为了克服这些感觉,应对这个充满威胁的世界,孩子就会发展出各种针对外界的策略,这种策略时间长了也就成为了他的性格倾向,成为他人格的一部分,霍妮称之为最初的神经症趋势或倾向。概括起来有三种,就是亲近人、对抗人和回避人。

对此,我们不免又要问,难道正常人就没有这些对待外界和他人的策略吗?并不是这样。在正常人身上,这三种策略都有体现,我们对朋友亲近,对敌人反抗,对不想见的人就回避,三者其实是互补统一的关系。但对神经症患者来说,他的应对策略却不能和谐相处,反而自相矛盾。为什么?

因为他的基本焦虑中的一些情绪在这些策略中被放大了,亲近人夸大了自己的无助感;对抗人夸大了敌对情绪,而回避人夸大了孤立感。结果就是,神经症患者对外界无所适从,要么全面对抗,要么全面服软,而不是像正常人那样视情况而定。如果这三种态度都在一个人身上强烈地表现出来,那他势必要陷于严重的冲突中不能自拔。他可能珍视友情,暗地里却偷朋友的钱;他可能想要结婚,却老是逃避对他有感觉的异性;她可能自诩是个好母亲,却老是忘记孩子的生日。这些来自互相矛盾态度的冲突,才是神经症的核心,霍妮把它们称为基本冲突。

所以,到这里我们可以说,内心的冲突本身只是面对选择时的取舍,但程度会有不同。神经症患者面临的冲突往往自相矛盾又无法调合。这样的冲突来源于他童年时因外界的敌意所产生的基本焦虑。这种焦虑放大了他的无助感、敌对感和孤立感,让他不能自如地应对外界,应对他人。所以,神经症其实就是人际关系紊乱的一种表现。

那么,面对内心矛盾态度的煎熬,神经症患者会怎么做呢?他们进行了哪些解决冲突的尝试,又有没有起到效果?我们将在第二部分探讨这些问题。

首先,霍妮精辟地指出,所有试图解决冲突的尝试,归根到底都是心理防御的手段,目的就是避免人格的分裂,维持一种整体感。当然这种整体感只是表面的。既然如此,最基本的方式无非两种。一种,既然两方面有冲突,那就压制一方面,再突出对立面,此消彼长,那不就没冲突了吗?另一种,既然冲突是来自和外界接触,那我干脆和别人保持距离,那冲突也就不发生作用了。前一种方式,对应的是三种基本策略中的亲近人和对抗人,后一种方式,对应的则是回避人。

那这些策略具体怎么发挥作用?我们就看一下这三种基本策略发展而成的三种人格倾向,分别是屈从型人格、攻击型人格和孤立型人格。

这三种人格倾向和前面提到的三种策略是什么关系呢?只是表述不同吗?可以这么说,两者有对应关系,但不是一个意思。某种人格倾向,是它所对应的基本策略发展到极端,成为一个人性格中的主导面后产生的。需要指出的是,并不是这些人格倾向中,只有一种基本策略,而是只有一种特别突显而其他属于被压制的状态。

第一组是屈从型人格,很显然这种人渴望亲近,渴望归属,以此来满足自己的安全感。他们压抑自己的野心,对外界的敌意,或者任何攻击性的倾向,而总是让自己从属和依附别人。因为他始终觉得别人比自己更优秀,更高明,而自己是软弱无能,缺少主见的。有人问,活得这么自卑,这么憋屈,为什么呢?其实很简单,通过这种方式也就消灭了冲突。我对外界,对所有人都笑脸相迎,那就不会有冲突了吧?我们生活中的一些老好人,对什么人都不会拒绝,这其实也是屈从型人格的表现形式之一。

第二组人是攻击型人格,他们和屈从型正好相反,突出的是对抗策略,所以他崇尚弱肉强食、丛林法则。要让自己成为领袖,成为制定规则的人,因为他觉得自己才是最优秀,最强大的,所以,对别人,他的态度是控制剥削,操纵利用。他鄙视软弱无力和人性的温柔一面,认为这纯属伪善。摒弃了软弱的一面,他也就在一定程度上实现了内心的统一。

第三组人是孤立型人格。屈从型和攻击型,不管怎样还是要和别人产生接触,冲突的可能性依旧存在。但孤立型干脆避免和别人接触,他们最好就是超然脱俗,独立自主,什么都不关心,什么都不介入,这样一来,不就没有冲突了吗?这可以说是一种最极端的心理防御手段了。

除了上面三种基本策略,霍妮还列举了其他一些解决内心冲突的试图。一种是理想化意象。也就是说,患者通过想象在内心构建了一个理想化的自我形象,然后认为这就是真实的自我。用这种方式来消弭冲突。比如一个人可以幻想自己既是所有女人的梦中情人,又是人人敬畏的领袖人物,还是大智大慧,洞察世事的世外高人。流行网文当中的玛丽苏、龙傲天之类的角色,也是这种理想化意象的映射。

另一种方式是外化作用,什么意思呢?就是患者把自己内心的冲突,自己讨厌的倾向,甚至自己的一切心理活动,都投射到外界,这样一来,冲突就不是内心的,而是外界的了。遇到挫折,就说命里注定,遇到成功,那是上天眷顾,就算是心情不好,那也是下雨天导致的。这就是外化作用。

以上就是第二部分中列举的解决冲突的尝试手段。患者面对内心的冲突,或是抑此而扬彼,造成的是屈从型或攻击型人格,或是从冲突中抽身而退,也就是形成孤立型人格。他还可以在内心塑造一个理想化的自我,把所有矛盾冲突统一。又或者通过外化作用,把冲突投射到外界和他人身上,这样自己就不用被冲突困扰了。

那么,这些尝试是不是起到作用了呢?是不是能够治愈神经症呢?对此,霍妮的回答给寄希望于这些解决办法的人当头一盆冷水。所有这些企图解决冲突的神经症式的努力,本质上都是只想消除冲突的有害后果,却不对冲突本身做任何改变,所以到头来注定失败。

屈从型人格一味依赖人,盲目地想从外界获得爱,自己却从不想改变,可是外界又怎么可能总是温情脉脉,总是如他所愿呢?所以他注定要失落。

攻击型人格对整个世界都保持敌意,但也意味着拒绝了这个世界的善意和温情。终日陷在尔虞我诈中不能自拔,只有真正立于世界之巅才能让他安心,可是,现实中这怎么可能呢?

至于孤立型,并不是真正看破纷争欲望,而只是以此为逃避,他们的心中还是有各种欲望和渴求。只要各种矛盾的价值观还继续存在,他们就没办法获得内心的宁静。

理想化意象呢?那不过是一个幻象,一座没有根基的空中楼阁。沉醉于这种幻象中的人,时刻害怕自己的真实面目暴露,害怕心中的形象被人戳穿,所以活得战战兢兢,如履薄冰,他们和真实的自我疏远,甚至憎恨真实的自我,这又在他的人格中引入了新的裂痕,埋下了更激烈冲突的伏笔。

而外化作用,更是一种自我消灭的过程。因为自我总是把问题投射出去,久而久之自己也就失去了活力。而且,既然问题都是外界的,患者势必更加责难别人、畏惧别人,甚至报复别人,这就反而加大了他和外界的冲突。

所以,正是神经症患者不顾一切想要解决冲突的努力,反而让他们越加陷入到神经症的折磨之中。

这些患者想要解决却始终未能解决,甚至更加激烈的内心冲突,会造成哪些严重后果?我们在上面已经提到了一些,但霍妮有更完整的归纳。在第三部分我们就依次来看一下。

第一种后果是恐惧。这不难理解,因为神经症患者的平静是表面的,他的依赖是盲目的。他也许看上去咄咄逼人,其实色厉内荏,也许外表上特立独行,其实内心煎熬挣扎。所以他无时无刻不在害怕,害怕脆弱的平衡被打破,害怕理想化的外衣被看穿,害怕别人发现自己的真面目。而每一种新的恐惧,又需要建立一套新的防御机制去消解,结果就是越陷越深。而在一切恐惧的背后,隐藏的其实是害怕自身有任何改变的态度。

第二种后果是人格衰竭。因为患者的精力都消耗在了应付层出不穷的内心冲突上,所以几乎没办法把精力用在本该用的地方,也就是个人的发展和自我的成长上。就好像一个老是打内战的国家没办法搞建设。结果他做什么事都犹豫不决,举棋不定,办起事来又低效无能,笨拙不堪,好像一边踩油门又一边踩刹车。到最后,他干脆什么都不想做了,反正自己不做有别人做。

第三种后果,就是绝望。患者陷于神经症冲突的各种纠葛之中,觉得人生无望。他发现做不到理想化的自己,也就失去了自信和生活的动力,他开始自暴自弃。这是最糟糕的状况,因为患者已经放弃了保持身心整体感的希望,任由自己的人格继续分裂。自杀的念头和死亡的幻想也会伴随着他们。

还有第四种后果,是虐待狂趋势。患者既然失去了希望,就会走上另一个极端,那就是增强自己的破坏欲。为什么呢?因为他觉得自己的生活没了意义,厄运缠身,所以他们要在心理上获得补偿,为此就要把愤怒和不幸强加到其他人身上。既然我是不幸的,那么我就要别人和我一样不幸,一样痛苦,一样遭受挫败和羞辱。他憎恨生活,憎恨一切积极和美好的东西。他不能原谅别人幸福而自己不幸,所以要把别人踩在自己脚下,让整个世界给自己陪葬。而在这个过程中,他获得了一种权力感,一种“他人生死握于我手”的优越感,这成了他继续施虐的强大动力。

所以在这第三部分中,霍妮指出了神经症冲突无法解决会带来的严重后果。患者会始终生活在内心脆弱平衡被打破的恐惧中,为了平息冲突而耗用的过多精力让他人格衰竭。当他发现自己无法弥合冲突,就会心生绝望,觉得了无生趣。这又会让他走上另一个极端,用报复世界、羞辱他人来缓解自己的痛苦,这就是施虐狂趋势。

既然内心冲突会导致这么严重的后果,而神经症患者的解决尝试又徒劳无功,那我们到底怎么样才能真正解决这些冲突?在第四部分,我们就来说说这个问题。

霍妮认为,治疗者不能像神经症患者样,一味去逃避冲突的表象,这样不可能真正解决冲突。那么,治疗者应该怎么做呢?是不是按照传统精神分析的方法,带领患者回顾一下自己的童年,认识到内心冲突的根源,然后患者就会豁然开朗,不药而愈了呢?

霍妮说了,没那么简单。也许冲突的根源的确来自童年,但经过那么多年,它已经发展成一套盘根错节的心理防御手段,绝不是简单回忆童年就能解决的。只要患者还存在和自我和他人的疏离,还有觉得自己可怜无助的感觉,还对外界有广泛的敌意,那么就不可能消除冲突的倾向。

所以治疗者要做的,就是改变这种状态本身,要帮助患者自己改造自己,帮他认识到自己真正的情感和需求,发展自己的价值观,在此基础上和他人相处。如果能做到这一点,那么神经症冲突就不攻自破了。这一点容易做到吗?其实还是很难,但至少让我们看到了希望。

那么,治疗者具体应该怎么做?

要先检查患者自身为解决冲突做过的努力,以及这对他的人格造成的影响。他是倾向屈从型还是攻击型人格?是倾向理想化意象,还是外化作用?这些都值得考察,能帮助你抓住冲突的本源和主要方面。比如说,一个病人主要表现出攻击倾向,那么治疗者就应该先分析这种态度背后隐藏的东西,如果你先去考虑他亲近人的需求,那就是浪费时间了。

随后,就要对冲突本身进行处理了。要让患者意识到自己内心的冲突,意识到他为什么一会儿对自己宽容,一会儿又对自己过分严格,为什么总是从一个极端跳到另一个极端。还要让他明白,他自以为有效的解决方式,其实是没用的,是表面文章。他努力在各种冲突中寻找的妥协,是不存在的。

在这个过程中,病人肯定会有抗拒,因为他不愿意抛弃已经建立的整套防御体系,毕竟已经依赖这套体系这么多年了。但治疗者要让他明白,他以为有价值的东西,其实对他非常有害,只会让他越来越陷入冲突而无法自拔。当患者开始意识到这一点,开始察觉到自己真正的需求时,就是治疗出现转机的时刻。

他的真正需要是什么?也许是他内心对自由、幸福和成长的渴求。这种渴求也许已经被压抑很长时间了,但如果我们能够帮助病人去认识到这种需求的存在,那么他就会主动希望摆脱已经像蜘蛛网一样缠住他内心真实自我的那些防御体系。这时候,我们就可以尝试去移除这些防御体系,让患者建立自信。如果他自信可以和人平等相处,那就不会再去抹杀自我而屈从别人。如果他内心足够强大,那就不会感到恐惧。如果他有能力去爱,那就不会逃避他人。当这些困扰他的基本焦虑缓解,那么内心的冲突自然也就迎刃而解了。

怎样才可以说神经症冲突得到治愈呢?霍妮设定了这么几个目标。

第一个是让患者不再消极被动,这种消极在孤立型人格身上体现最明显。他们口口声声要追求的自由,其实就是不用负任何责任。而通过治疗就是要让他们明白,真正的自由是和责任紧密相连的。当他们能够主动承担起属于自己的责任和义务,便不再会把孤立当成逃避的手段。

第二个是让他获得内心的独立,建立一套自己的价值观,并可以在生活中贯彻。这对屈从型的人是最恰当的,他们在生活中往往没有主见,人云亦云,过度依附别人。那么治疗的目标就是要让他们内心独立,这样才能真正和别人实现平等交往。

第三个则是让他获得感情的自发性,这是什么意思?神经症患者的感情,往往是被胁迫的,也就是说并不是他内心需要,而是基本焦虑逼得他不得不这样。比如屈从型的人,无论碰到谁都希望对方爱他,接受他,这当然是不现实的。只是他内心的不安全感太强烈,才会导致这种病态。治疗的目的,就是让无论爱恨,还是喜怒哀乐,都发自他内心。喜欢一个人,是因为内心对爱的渴望,而不是为了满足自己的安全感。这样,他应该可以通过爱向别人敞开心扉,建立联系。而不是虐待式的支配别人,或是受虐式的依赖别人。

我们把这三点归纳一下,可以说,治疗的目标就是要争取人格的整体性。这不仅仅是表面上的整体感,比如理想化意象所营造的虚幻假象,并不是真正的整体人格,而像屈从型或者攻击型人格这样强压一头的做法,其实造成了更多内心的裂痕。真正的整体人格,是怀着真诚去生活,而不是虚假的表面,是可以根据情况去运用各种基本策略,而不产生冲突。是用全部的精力去争取自我的发展和实现。

这是不是说通过治疗,患者可以变得毫无瑕疵?并非如此,事实上这也是不可能的。但是这的确能够给他一种机会,让他摆脱神经症的束缚,重获心灵的自由,并努力去成为更完美的自我。

说到这儿,《我们内心的冲突》中涉及的四个问题,都已经有了解答。最后我们再简单回顾一下。

在霍妮看来,神经症患者体验到的内心冲突,源自他童年时产生的基本焦虑,是一种自相矛盾和无法调和的基本冲突,其结果是患者和自身及他人的关系陷入混乱。

之后,患者为了摆脱内心冲突而采取了各种方式。比如在冲突中压抑一方而突显另一方,这造成了屈从型人格和攻击型人格。又比如不和外界接触,让冲突无法发挥作用,这就造成了孤立型人格。他还可以塑造一个理想化的自我意象,来把冲突统一,或者通过外化作用,把冲突投射到外界。但归根到底,这些都是虚假的解决方式,治标不治本,只会让患者在神经症的泥沼中越陷越深。

如此一来,未解决的冲突对患者的人格造成严重的后果,他会感到无端的恐惧,他的人格逐渐衰竭,最后因为无法平息冲突而绝望,甚至因此迁怒他人,变成一个虐待狂。只有改变冲突产生的内心状态,移除各种防御体系,让患者重新认识自我,才能真正解决冲突。

从最后一个问题的答案中,我们其实可以看出霍妮对神经症治疗的态度。也就是,虽然十分困难,但并非毫无希望。这种乐观的基调也是她和弗洛伊德的鲜明区别所在。在弗洛伊德看来,神经症的治疗是悲观的,因为这是驱使着人的本能所导致的,无法调合,最多只能加以控制,或者升华。他不相信人的善良,不相信人性中蕴含的成长的潜力,所以认为人注定要受这些冲突的苦难煎熬。

而霍妮对此却报以乐观,她在书中写道:“人既有能力,也有要求去发展他的潜在可能性,使自己变得更优秀。”“人只要生活着,就能不断去改变自己。”正是这种对人的自我成长的信念,让她完成了对弗洛伊德的超越,也让她的这本著作达到了她前期作品所没有达到的哲学高度。

我们也许并不是霍妮笔下备受煎熬的神经症患者,但也仍然可以从书中获得不少收获。霍妮的这本书是1945年出版的,70多年过去了,虽然心理学的各种理论和技术都在迅速迭代,但人们内心的冲突,本质上并没有太大的改变。在作者描绘和讨论中,我们还是可以看到自己的影子,只是程度不同而已。所以,霍妮洞若观火的目光,也可以帮助我们更深入地认识自己的内心,认识那些平时隐而不露的问题与冲突的根源,并引导我们实现自我成长。在探索自己的漫漫长路上,霍妮就像是其中一盏明灯。这也是为什么,直到今天,我们还在读这样的经典著作。

撰稿:风君脑图:刘艳转述:杰克糖

划重点

1.内心的冲突本身只是面对选择时的取舍,但程度会有不同。

2.正是神经症患者不顾一切想要解决冲突的努力,反而让他们越加陷入到神经症的折磨之中。

3.真正的整体人格,是怀着真诚去生活,而不是虚假的表面,是可以根据情况去运用各种基本策略,而不产生冲突。