《恶俗》 韩巍解读

《恶俗》| 韩巍解读

关于作者

保罗·福塞尔,美国宾夕法尼亚大学文学教授,美国著名的文化批评家,曾在德国海德堡大学、美国康涅迪格学院和拉特格斯大学教书。他在70年代写过一本关于二战时期美国社会文化的专著《“一战”和现代记忆》,获得了美国国家图书奖。福塞尔被认为是一名英美文化批评方面的专家,尤其擅长对人的日常生活进行研究观察,其观察视角敏锐,语言辛辣尖刻却又不失幽默和善意。

关于本书

在本书里,保罗·福塞尔通过日常生活中的种种案例,为我们展现了美国90年代流行的恶俗文化,并对恶俗文化进行了定义,分析了恶俗之所以能在美国泛滥的原因。这是一部著名的文化批判作品。

核心内容

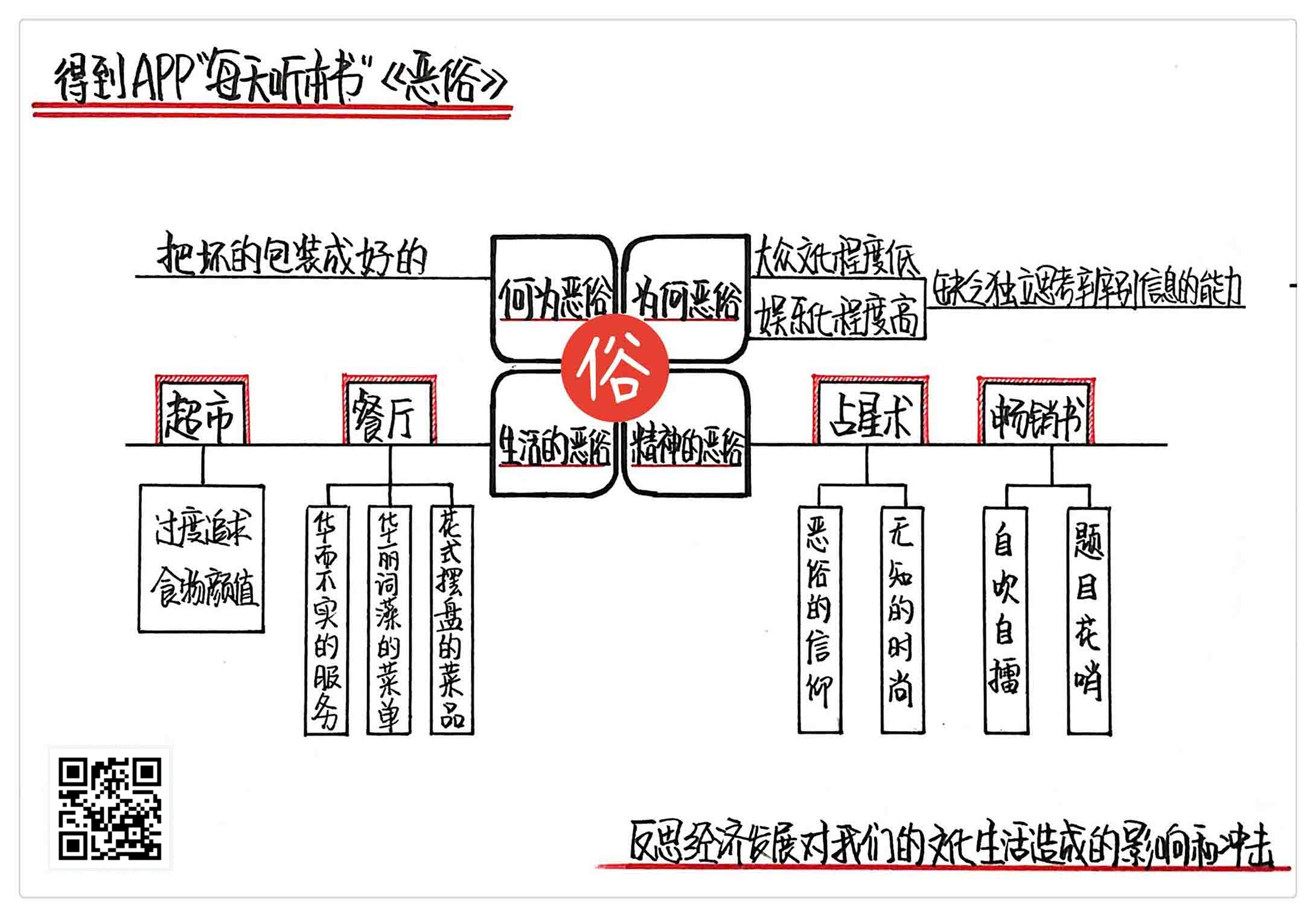

作者认为,恶俗就是将本来糟糕的东西装扮成优雅、精致、富于品味、有价值和符合时尚的东西。恶俗是商业社会中的某种独特现象,它的出现也与民众轻信媒体、轻信专家的特质有关。当商家、媒体等一起,把一个本来不好的东西宣传为极好的时候,人们就不自觉地落入了恶俗的文化圈套。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《恶俗》,这本书的中文版大约15万字,我会用大约20分钟的时间,为你讲述书中的精髓:作者眼中的恶俗,以及对现代文明中恶俗现象的批判与反思。

《恶俗》这本书,诞生于上个世纪90年代的美国。这个时期的美国是什么情况呢?我们知道,上世纪40年代二战结束,美国的经济从战争中逐步恢复过来。经过不断的调整和刺激,终于在八九十年代达到新的繁荣。一谈起美国上世纪八九十年代,大部分美国人都很自豪,说里根总统治国有方,卫星上天,科技进步,城市扩张,人口激增。好莱坞的电影和流行音乐,也开始引领整个世界的文化潮流。用一句话来概括:整个美国社会在那个年代都处在一片繁荣的发展和消费的热潮里。

可正是在这么一个看似欣欣向荣的国家里,著名文化批评家保罗·福塞尔,抛出了这本《恶俗》,并给这本书加了个副标题:《或现代文明的种种愚蠢》。

这位作者用其特有的“毒舌”风格,毫不留情地指出:当今的美国文化,充满了各种恶俗:饭馆不好好做饭,就知道搞华而不实的小资格调;电视广告里都是夸大其词的宣传,把消费者引入误区;好莱坞的电影三观不正,就知道拍些刺激的画面来吸引大众眼球。在痛心疾首的保罗·福塞尔看来,美国人正是在这样的环境下,变得越来越幼稚,逐渐丧失理性思考的能力。作者还细致地整理出美国社会中恶俗文化的种种表现,并追溯了这些恶俗现象发生的原因和可能的危害。作者之意不在于讽刺挖苦,而是希望借此唤醒大众,反省大众文化,提醒人们要避免被这些文化中的浮躁之风所裹挟。

虽然这本书讲的主要是上世纪的美国,但细细想来,可能在我们身边也存在不少恶俗的现象。比如有些人盲目跟风购买奢侈品,朋友圈各种鸡汤文盛行,娱乐界靠丑闻和出位刷流量成名等等,面对这些现象,或许我们可以借这本书,来反思经济发展对我们身边的文化生活造成了怎样的影响和冲击。

既然这本书叫《恶俗》,那么作者用一本书来批评的恶俗到底指什么呢?按照保罗·福塞尔的定义,所谓恶俗,就是将本来糟糕的东西装扮成优雅、精致、富于品位、有价值和符合时尚的东西。这个表达有点拗口,简单点说,一个东西如果不好,就应该没什么人关注,并不会引起人过多的注意,但是恶俗呢,就是把不好的东西包装成某种时尚,然后人人都把这种东西当做好东西去追求的现象。恶俗是商业社会中的独特现象,也是民众身上一种轻信的特质。当商家、媒体或者政府一起把一个本来不好的东西宣传为好的时候,人们不自觉地就落入了恶俗的文化圈套。

本书作者保罗·福塞尔,是美国最为著名的文化批评家之一。他是美国宾夕法尼亚大学的文学教授,并且曾在德国海德堡大学、美国康涅迪格学院、拉特格斯大学教书。在上世纪70年代,保罗·福塞尔写过一本关于二战时期美国社会文化的专著,曾获得美国国家图书奖,这可是国作家中顶尖的奖项之一。这个人尤其擅长对人的日常生活进行研究观察,其视角敏锐,语言辛辣尖刻,但又不失幽默和善意,非常具有个人风格。

介绍完这本书的基本情况和作者信息,那么下面,我们就来看看,这位著名的批评家,是如何辛辣而幽默地讽刺美国上世纪90年代社会文化的。这本书的知识点颇为密集,我主要为你介绍其中的三个重点内容:第一个重点是,作者认为的恶俗的定义和成因;第二,为你介绍一下作者认为日常生活中的恶俗事物;最后,我们重点介绍一下作者眼中精神生活中的恶俗现象。

作者认为的恶俗到底是什么,它是如何形成的?在开篇我们提到了,把坏的东西硬是包装成好的东西,其实就是恶俗。这里需要注意的是,坏的东西其实并不都是恶俗的东西。在作者看来,不新鲜的食物是糟糕的,但并不能称之为恶俗,但若是餐馆刻意奉上不新鲜的食物,还要冠以“美食”之名,那就是恶俗了。恶俗是虚假、粗陋、毫无智慧、没有才气、空洞且令人厌恶的东西,但不少美国人竟会被说服,相信它们是有品位的好东西。比如往面包粉里掺锯末是由来已久的做法,但只有在你坚持掺了假的面包比其他面包更好时才会变成恶俗。

在作者看来,一个明显糟糕的事物不会糟糕得太久,因为很快就会有人对其大加赞赏,并将它升级为恶俗。高档餐厅里华而不实的服务,各城市争先恐后拔地而起的奇怪建筑,本质上是对资源的浪费,是对形式的盲目追求。但是经过商家、媒体、艺术家的包装后,这些东西成了高贵生活品质和先锋空间艺术的代名词了,之后人人就都对其推崇备至了,这就是恶俗文化对我们社会的影响。在依靠自身品位和直觉判断事物方面,个体似乎很缺乏安全感,很胆小,所以一旦媒体上的权威站出来告诉他们什么是好的,大家可能就跟着这个潮流跑偏了。所以生活中的那些不好的东西,都有潜力成为恶俗的原料。

恶俗的文化在世界各地可能都有,但是作者认为,美国的情况最为糟糕。保罗·福塞尔甚至毫不留情地说:美国是全世界道德虚伪的大本营,恶俗文化泛滥成灾。那为什么美国是恶俗文化的重灾区呢?这本书提到了两个重要原因。

第一个原因是美国基础教育薄弱,文盲率高。美国虽然经济发展程度高,但在上世纪九十年代,美国的文盲率并不低,保罗·福塞尔认为有些大城市的文盲率甚至可以高达百分之四十。百分之四十这个数字听起来有点夸张,但是在联合国调查的158个国家中,美国的社会文化程度只能排在第49名,和其数一数二的经济军事水平完全不相符合。另外还有传言说,1990年美国全国人口普查回收率特别低,因为很多人看不懂寄到家里的调查表,就给扔进了垃圾桶,这个故事从另一方面说明了当时美国的基础教育水平。

除了传统的文盲,也就是无法读写的人以外,保罗·福塞尔提到美国还有大量的功能性文盲。功能性文盲和我们传统意义上的理解不太一样,这个词是联合国1965年在德黑兰一次国际会议上提出的,指的是受过一定的传统教育,会基本的读、写、算,却不能识别现代信息符号及图表,无法利用现代化生活设施的人。有统计数据显示,这个群体在当时的美国可能有6000万。保罗·福塞尔称这一大批人,“可能不及小学五年级阅读水平”。由这些人构成的美国绝大多数人口,平时几乎不看书,只能靠电视、广播或者小道消息来接收信息。所以说,社会整体的文化水平偏低,民众缺乏独立思考辨别信息的能力,导致了恶俗文化在美国泛滥成灾。

除了文盲率高以外,电视节目不断强化娱乐功能也被认为是恶俗文化扩散的罪魁祸首。这一现象的一个体现是电视搞笑频道开始提示观众什么时候该笑了。比如,我们可能知道很多情景喜剧,会用大量的罐头笑声去烘托笑点,其实就是这个道理。而且电视台还专门针对那些最无知、最容易轻信、心理上最没有安全感的人们投放夸张的广告。与此同时,怀疑和评论类节目已被电视台删掉了。这样一来,电视作为信息传播的重要平台,无法提供高质量的节目。而靠着看电视来接收信息的美国民众,也只能越来越随波逐流,对恶俗的文化和事物缺乏辨别力了。

上面为你讲述的就是第一个重点内容,恶俗的定义和成因。恶俗是把坏的东西硬是包装成好的东西,而文盲率高以及电视节目不断强化的娱乐功能都导致了美国社会恶俗成灾。

说完这个,咱们接下来说说,我们身边的日常事务中,究竟有哪些恶俗文化的表现形式。俗话说民以食为天,去餐厅可能是我们日常生活中最常见的消费行为了。不同菜系的餐馆目不暇接,不同风格的美食琳琅满目。那么哪些餐馆是恶俗的餐馆呢?在作者看来,餐馆的恶俗会现在服务、菜单和菜品三个方面。

首先我们来看服务,一般来说,一家历史悠久、邻里闻名的好餐馆每逢周末节假日,应该是家庭朋友聚餐的首选。在美国家家都有车,要是我们在饭点看到一个餐馆周边停满了中低档次的家用汽车,那我们可以猜测,这家饭馆不错,老百姓都爱来吃。可如果餐馆门口没停几辆车,却有几个西装革履的年轻人走来走去,我们就要警惕了,这可能是餐馆第一种恶俗服务的标志:代客泊车。代客泊车服务不像餐馆说的那样,是“为了方便客人”,因为说白了,这种服务其实更像是为了方便餐馆揩客人的油水。提供这项服务的目的是让食客感到自己很重要,并诱惑你走进餐馆大吃一顿,然后像个大富翁一样给侍者小费。

作者尖锐地批评道,代客泊车服务在美国的流行,特别吸引那些爱炫耀并且没有安全感的人。那些人喜欢想象自己身上带着一种贵族的光环,以为除非自己一直能享受到这样的“服务”,否则就有失去社会地位的危险。这个评价虽然有些刺耳,但是我们可以体会到作者的意思,用代客泊车这种华而不实的服务,提高顾客的尊贵感,反而让人忽略了饭馆本身是提供食物的地方。

另外,还有一位纽约美食评论家也提到辨别恶俗餐馆的一个准则,说是海拔越高的餐馆,越有可能是恶俗的餐馆。大家想想看,我们国内是不是有很多摩天大楼,也爱在顶层设置菜品昂贵的旋转餐厅?按这个标准,这些餐馆很可能是恶俗的。为什么呢?高楼顶层的这些餐厅,主要兴趣不在食物,而在于旋转。

这位美食家认为,这类服务的难度在于要选址在不可能的情况下成功供应食物的地点,比如高空、树屋、小船之类的奇葩地方。在这些地方开饭店并称之为别样的风情,说白了,这些地方赚的是一个噱头,风景独特,视野良好,让你在一个与众不同的场景下吃饭。即便食物再差,你也得接受它昂贵的价格。这样的餐厅流行起来,实际上就是恶俗的表现。

除了服务以外,辨别恶俗餐厅的另一个技巧是看菜单。作者认为,菜单上的菜品越多,其实就越可能是恶俗的。因为一流餐馆几样拿手菜流传百世,但恶俗的餐馆,总是用菜单把人搞得晕头转向,什么菜都能做,什么菜都不精。最恶俗的菜单,不但菜品多,而且它描述菜品的文字也让人云里雾里。恶俗的菜品描述在于用华丽的形容词,新鲜的隐喻,新潮的用语把一个原本简单的菜品描述得让你摸不到头脑。举个例子吧,我们还记得若干年前春晚,赵丽蓉老师的一个小品中,巩汉林扮演的餐厅老板把一盘凉拌萝卜取名为群英荟萃,并号称用各种宫廷萝卜精心烹制而成,这就是最典型的恶俗菜品描述了。

除了服务和菜单,恶俗餐馆最大的问题其实在食物本身,恶俗的餐厅不在味道上下功夫,反而费尽心机去靠着在菜品上浇酒点火制作火焰冰激凌等火焰菜。或者只是专注于摆盘的艺术,将每一份菜品都按照抽象派油画的样子进行摆盘。到最后,你会发现自己虽然吃的食材仅仅是几朵香菇和几根意大利面,但是却花了足以在别的地方吃几个大菜的钱。

除了恶俗的餐馆,我们在超市里也可能会遇到恶俗的食物。有个美食作家写了一本书,叫《美国的基本食物》,里面谈到人们现在已经过分强调水果外表的好看,而忽略它们真正的营养、功效和安全了。他指的是那种将食物包装打扮一番,以吸引无知者的丑陋行径,比如将橘子染成深橙色,或者用人工种植的方法将苹果、樱桃、草莓的体积扩大一倍。保罗·福塞尔认为现在的情况更严重了,为了蔬菜水果看上去吸引人,商人们已经违背了所有的自然法则,苹果成了没有斑点、不长虫、大红大绿的东西,葡萄柚特别圆。其实这些东西都是大量使用化学制品才能生长出来的,实际上可能真的不好吃,而且有风险。

这个事情的恶俗之处在于,蔬菜瓜果也得看颜值了。因为追求水果蔬菜的外表本来就是没有意义的东西,却莫名其妙地成为了一种趋势。商家靠着对水果蔬菜的外表包装诱惑大家去购买,即便这样的食物吃起来不好吃也不放心。逐渐的,人们就不接受那些食物的真实面目了,不规则的,有虫洞的苹果也没人买了,即便那才是自然本身的样子。这种恶俗的潮流真应了诗人艾略特的名言:人类承受不了太多的真实。

以上为你讲述的就是第二个重点内容,生活中恶俗事物的表现。说完这个,咱们接下来去看看我们精神生活领域,有哪些值得警惕的恶俗现象。

作者认为,恶俗现象的产生源自于民众不假思索地接受电视等媒体上的信息,自己缺乏批判和独立思考的能力。国人比其他国家的人更容易轻信他人。电视上随随便便出现个什么流行的想法或宗教,就会获得一大批簇拥者。一些莫名其妙的东西很快就随着这个潮流成为某种恶俗而流行的信仰了。那上世纪八九十年代流行的恶俗信仰的代表物是什么呢?

作者说了,有个东西叫占星术。占星术听上去有点玄,但其实就是我们熟悉的星座的升级版。我们平时知道星座分为十二个,什么爱冲动的白羊座,有洁癖的处女座之类的。这个美国流行的占星术,其实就是复杂版的星座学说,号称可以通过星体的运行来推算个人运势,事实上就是基于星座的算命理论。但就是这么一套伪科学,一度在美国社会非常流行,不少人把它看做唯一的信仰。

在当时美国的报纸上,经常可以看到星座算命的小广告,他们声称可以用星象学和水晶球来为人占卜,也可以用计算机结合星座信息推算彩票号码。这还不算神,精通此道的占星家们开始让自己变得职业,成立了专门的占星学会。顶级占星家所属的协会还发公告,说欺骗性地发布星象观察的做法是“不道德”的。他们所谓的欺骗性,是指在不了解对方精确的出生时间和出生地点的情况下随意给人看星象。

一个更夸张的事实是,占星术甚至成为了某些大学里的选修课程。这些伪科学居然在美国获得了如此大的影响力,真是应了我们对恶俗的定义,没有科学依据的算命理论在这个时代也被包装成了信仰和学问,还有行业纪律。虽然我们国内不流行占星术,但是很多人通过星座匹配、塔罗牌算命甚至泰国佛牌来推算自己的运势,可能也算是一种精神生活的恶俗吧。

也许有人会说,为了避免精神生活变得恶俗,我去看看书吧,接受一下知识的熏陶。但著名作家乔治·奥威尔就警告过读者,大多数人们接触的图书非常有限,除非你从事与图书创作和出版方面的工作,否则你发现不了大多数图书有多么糟糕。书商为了卖书,很多时候也把没有意思的读物包装成人生必读之书,用博人眼球的书名和插画生产出大量恶俗读物。我们在选购图书的时候应该避免这些恶俗的书籍。根据保罗·福塞尔的观察,一个既省时又省钱的办法是在出版前就认出它们,更厉害的,甚至可以在它们被写好之前就认出来。

这里他提供了一个有用的建议,就是一定要警惕那些谈论自己将要写书的人,或那本他们说自己正在写的书。因为十有八九,那本书是本烂书。我们常听到某些明星或企业家在接受采访中说,他最近正在写一本书,可能是一本回忆录,也可能是关于他职业生涯的智慧结晶。这个时候我们要警惕了,因为很可能这本书最后就是本恶俗的烂书。因为好书绝大多数是在艰苦而孤独的创作过程中生产出来的,说得极端点,就是做好的事情与炫耀之间的区别。

另一个辨别恶俗书籍的技巧是看书名,要是有些书叫《怎样才能确保成功?》或者《赚钱的100个窍门》,那么这些书一定恶俗。还有一种书,他们贩卖的不是成功学,而是一种温暖诱人的心灵鸡汤,作者保罗·福塞尔举了本名叫《治疗伤痛:生态女权主义的希望》的书作例子,据说这本书里有“散文、故事还有诗歌”,兼具女权主义视角和生态学视角,而这两个视角是“我们这个时代最有治愈效果的治疗视角”。他认为一定要警惕所有书名中带有“治疗”一词的书,像什么主题是爱、和平与治疗的鸡汤读本,就十有八九是恶俗的。

拿我们中国社会举例子的话,最近两年传统文化比较热,要是哪些书号称自己能用传统文化管理现代企业,或者用传统文化解决家庭矛盾,甚至是用传统文化拯救自己的灵魂,按保罗·福塞尔的意思,这类书八成都是恶俗之物。除了这些呢,还有一些恶俗图书的书名常常是问句,这类书的特点是开头用书名提了个大问题,但要浏览完书的内容才能找到答案,事实上等你买了书,花了一周从头读到尾,你也不一定获得什么有价值的信息。这些书的书名比如《谁来发号施令?》《如何有效管理时间》《如何进行危机管理》等等,这类图书可能空洞无物,纯靠题目来引人注目。当看到书名时,我们以为这些人提供解决问题的重要信息,可最终读完才发现原来整本书都在重复常识而已。

总而言之,读书虽好,但出版社、作者和书商也想要赚钱,他们很多时候采取各种包装和推销手段,勾起读者的好奇心,把几篇俗不可耐的小文章打造成所谓人生必读10大经典,从而创造销量。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。下面,来简单回顾一下今天为你分享的几个知识点。

首先,我们说到了恶俗的定义和成因。所谓恶俗,就是将本来糟糕的东西装扮成优雅、精致、富于品位、有价值和符合时尚的东西。美国社会恶俗泛滥,主要原因是大众文化程度低,电视媒体娱乐化程度太高,让整个社会失去了辨别好与坏的能力。

其次,我们说到了生活中的一些恶俗事物。餐厅不注重做好菜,反而用华而不实的服务,厚重的菜单和新奇的菜品来吸引眼球是一种恶俗。盲目追求蔬菜水果的外表而不关心它们的营养和功效也是一种恶俗。

最后,我们说到了精神生活方面的恶俗表现。像星象学这样的伪科学是一种恶俗的信仰。用星座来判断自己的运势本质上是一种无知的时尚。当然了,如果我们要看书,也绝对要避开那些靠着作者自吹自擂、题目花里胡哨火起来的畅销书,因为这些没有真才实学的读物本身也是恶俗的精神鸦片。

保罗·福赛尔的这本《恶俗》,里面讲到的不少问题和观点,与另一本书有着异曲同工之妙——那就是《娱乐至死》,作者是美国著名的媒体批评家尼尔·波兹曼。这本《娱乐至死》的解读版,在每天听本书栏目2017年4月1日已经上线,你可以通过月份搜索,在过节目单中找到。如果你对今天这本书里探讨的话题和观点很感兴趣,那么推荐你继续听听《娱乐至死》。两本书结合起来了解,可能会带给你更多的启发。

撰稿:韩巍脑图:摩西讲述:杰克糖