《孩子是如何学习的》 良舟工作室解读

《孩子是如何学习的》| 良舟工作室解读

关于作者

约翰·霍特,美国著名的教育家,一生都在致力于观察和分析儿童的学习行为,是美国“在家上学”运动的推崇者。他的著作有《孩子是如何失败的》《学习像呼吸一样自然》等,这些书籍奠定了他在儿童教育方面的重要地位,也影响了整整一代老师和家长。

关于本书

本书首次出版于上世纪七十年代的美国,虽然儿童教育理念日新月异,但书中很多观点至今仍然十分有价值。因为本书的观察和研究对象是孩子,他们是具有普遍性的,他们在学习中面临的问题,不论何时都没有太大的改变。通过本书,我们了解到的远远不是一个儿童教育观点那么简单,而是能够学到一种观察和研究儿童的方式,通过这种研究方式,你将会找到一条理解孩子、和孩子们沟通的捷径,避免出现错误的教育行为。

核心内容

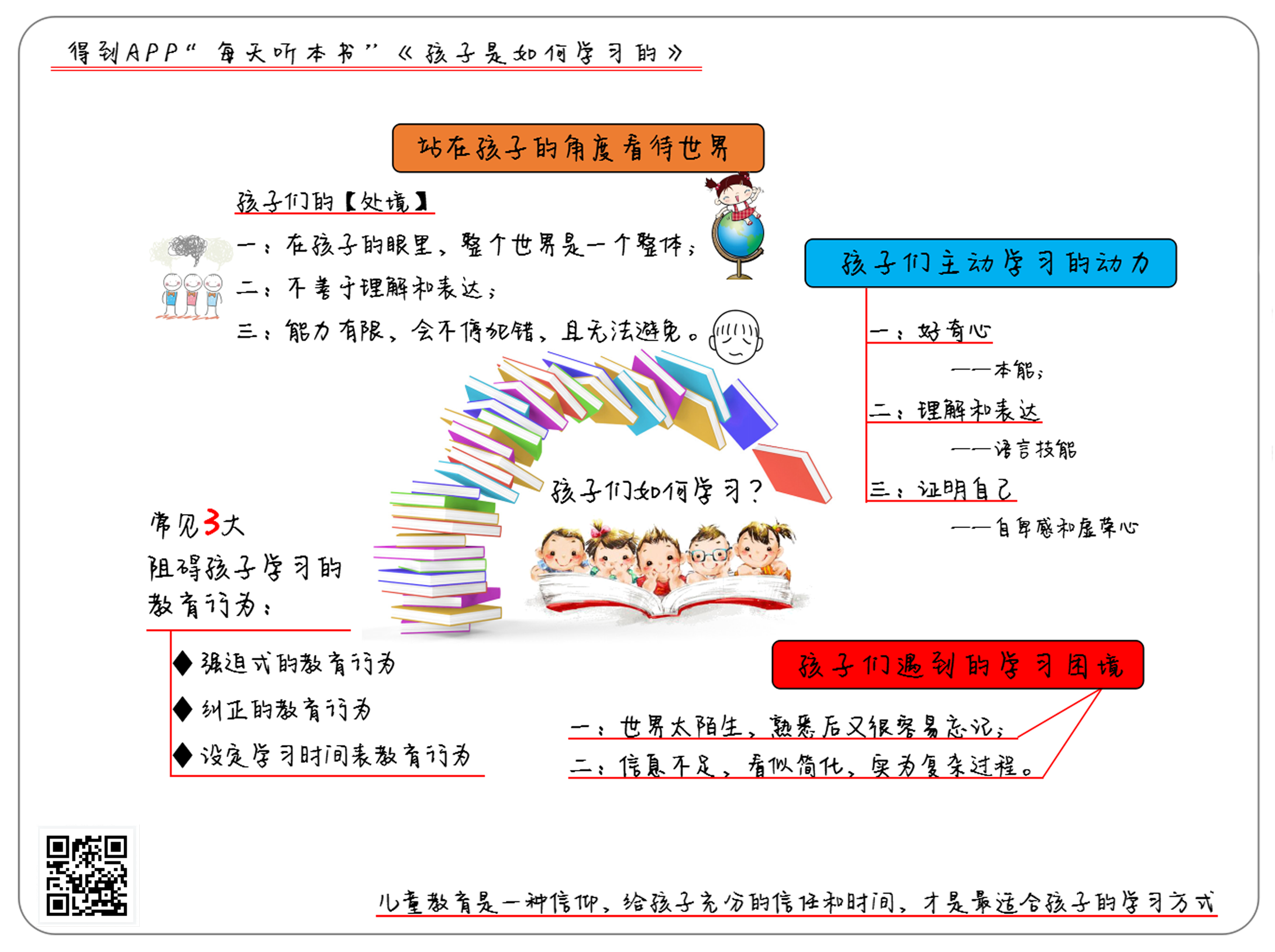

只有充分调动起孩子的自主学习积极性,才是适合孩子的学习方式。教育应该围绕着孩子的处境和感受展开,教育者对孩子起到的只是辅助作用。通过分析儿童的处境会发现,传统的教育形式不仅不会对孩子的学习起到帮助作用,还会阻碍孩子的学习,让孩子的学习变得被动。所以,作为教育者应该给予孩子更多的信任和时间,让他们找到最适合自己的学习方式。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《孩子是如何学习的》,这本书的中文版大约有20万字,我会用大约25分钟的时间,为你讲述作者的观点,作者认为:儿童教育是一种信仰,给予孩子充分的信任和时间,才是最适合孩子的学习方式。

我们以前在学校学习的时候,经常会遇到这样的一个问题:为什么要学习这些东西呢?拿高等数学来说,我们花费大量的时间逼着自己去学它,除了能够用它来应付考试以外,还有什么实际的用途呢?除了高等数学,一些中学生必修的物理、化学、生物课程也是这样,如果不从事科研工作或者当老师的话,生活和工作中几乎用不上这些课程的内容。所以啊,很多人都会感到迷惑,学习这些东西对自己有什么帮助呢?这种想法多多少少会影响到我们学习的动力。当老师在课堂上讲述那些知识的时候,坐在讲台下面的我们会明显地有一种被灌输的感觉。有人把这种教育方式叫做填鸭式教育,也就是不管我们想不想学,老师都要把知识硬塞给我们,一个公式讲一遍听不懂,老师就再讲一遍,一个单词不会拼就让我们多默写几次,直到我们听懂了、记住了为止。

我们现在都知道,这种填鸭式的教育方式不仅效率很低,而且会影响到学生的主动性。但是归根结底,这种教育方式的根本问题在哪里?其实,这涉及到一个简单的逻辑,就是当我们学习一个东西的时候,到底是我们学会的,还是老师教会的呢?在作者看来,很明显只有当我们对一种知识充满好奇心的时候,才会用一种开放的态度去学习它,主动了解关于这种知识的一切,这才是我们自己学会的。所以,很多传统教育的错误认识就在于:教育者往往过于重视自己的教育方法,过于相信自己可以教会学生知识,却忽略了对于学习者来说最为重要的学习方法。那就是,要充分地尊重和信任孩子自身的学习能力,作为教育者,只提供必要的帮助和指导。

这个观点,也就是本书要讲的主要内容。《孩子是如何学习的》这本书,是一部儿童教育领域的经典著作,虽然书籍的出版距今已有半个世纪,但几十年来,这本书在国内外都是多次重印,一直收到读者的好评。它之所以能经受住时间的考验,是因为这部书里面的观察和研究对象,也就是孩子们,是具有普遍性的。作者观察到的孩子的行为特点,现如今依旧能在孩子们的身上看到。这让本书具有极强的现实意义,通过这部书,我们了解到的远远不是一个儿童教育观点那么简单,而是能够学到一种观察和研究儿童的方式,通过这种研究方式,你将会找到一条理解孩子、和孩子们沟通的捷径,避免出现错误的教育行为。这本书还有一本姊妹篇,叫做《孩子是如何失败的》,在美国卖出了200万册,也是一部经典的教育学畅销书。

这本书的作者名叫约翰•霍特,他是美国著名的教育家,一生都在致力于观察和分析儿童的学习行为,是美国“在家上学”运动的推崇者。在《孩子是如何学习的》这本书里,作者列举了许多个关于儿童行为的观察记录,通过了解孩子们的处境,分析出了孩子们学习的原因和难处,最终提出了“儿童教育”是一种信仰的观点,他认为人类天生就是一种学习的动物,所以不需要教育者们过多地去干涉,只需要给予孩子们充分的信任和时间就足够了。

接下来,我会从三个角度来讲述书中的内容,分别是:

-

为什么说用成人的方式理解孩子是徒劳无益的。

-

孩子们为什么要学习,以及孩子们主动学习的动力是什么。

-

孩子们在学习中遇到的困境有哪些,作为成人应该如何帮助他们脱离困境。

说完这三个部分,我们再来深入分析一下作者的核心观点,什么才是正确的学习方式。

首先,我们要讲的第一个重点是:为什么说用成人的方式理解孩子是徒劳无益的。

其实这就像医生要了解自己的病人一样,知道病人生活在什么样的环境里,医生才能够对症下药。而孩子们所面临的环境又是什么样子的呢?

在我们和孩子的交流当中,通常是站在一个大人的角度去看待孩子的。但在作者看来,只有真正设身处地地站在孩子的角度去看待这个世界,才能够充分地了解孩子。比如说,当我们想教一个孩子下五子棋的时候,对我们来说,棋子和棋盘是很熟悉的东西。我们知道黑色的棋子和白色的棋子分别属于对战的双方,知道五子棋的游戏规则,甚至拥有自己的战术和布局。但是,对于一个孩子来说,出现在眼前的一切都是新鲜事物,他不知道五子棋是个什么样的东西。如果站在孩子的角度来看,他面临的第一个问题,就是要把眼前的五子棋和其它事物切割开来,知道五子棋是一个独立的东西,然后,他还需要把棋子和棋盘的概念切割开来,把每一个棋子当成一个独立的个体。完成这些概念上的切割工作以后,孩子们要熟悉棋子的触感、重量和颜色。这一系列复杂的工作完成后,孩子们才有了五子棋的概念。也许你会觉得有点不可思议,一个五子棋,孩子竟然需要这么复杂的一个认知过程。作者在书中解释说,在孩子的眼里,整个世界是一个整体,他分不清什么东西是独立的个体,什么东西是附属于别的东西的一个零件。这种认识世界的整体性,就是孩子们面临的一个处境。

孩子们的第二个处境是没有办法理解别人,也没有办法表达自己。对于一个两三岁的孩子来说,人类的语言或者肢体动作是个复杂而陌生的东西。当大人之间说话时,孩子无法一下子听懂大人在说什么,只能听到些稀奇古怪的声音。当孩子想要表达自己的想法时,他又没有办法通过准确流利的语言来表达自己。这是一种什么体验呢?我们可以假设自己一个人前往一个陌生的国家,我们不懂当地的语言,也不懂当地人的习俗,但是却需要和他们生活在一起。这种处境光是想一想就让人觉得头疼,更何况是一个脆弱的孩子呢?所以,孩子们经常会着急得哇哇大哭,手舞足蹈,如果我们能够体会到,他的处境就像我们身处一个语言不通、完全陌生的国度时,就会理解其中的原因了。

孩子们的第三个处境是容易犯错。比如他们经常把杯子摔在地上,把大人递给他吃饭的勺子用力扔出去,或者把电动玩具泡在水里。这些行为,其实只是因为他们力气太小,或者理解能力有限罢了。就像我们找了一份从来没有做过的工作,在上班的时候不停地出错,周围的老员工们也许会耐心地帮助我们,也许会大声地嘲笑我们。某种角度看来,孩子们就是生活在这样的一种环境当中。

刚才讲到的,就是孩子们面对这个世界的时候所面临的几种处境。在作者看来,孩子们处于一个没有分割的整体世界里,在这个世界里没有人能够理解他们,也没有人能够听得懂他们的表达。同时,因为诸多生理因素的限制,孩子们还总是犯错误。所以,站在孩子们的立场上来看,他们面临的处境其实是复杂的、难以理解的,这会让他们感觉很不好。如果把我们自己放到类似这样的处境当中,恐怕也会很容易崩溃。

所以说,了解孩子们的处境,是本书的一个出发点,它的作用在于让我们切换视角,真正地站在孩子们的角度去探讨儿童教育,而不是一味地站在自己的视角。通过了解孩子们的处境,可以帮助我们探索孩子们是为了什么而学习的,这也就是本书的第二个重点:孩子们主动学习的动力是什么。在作者看来,让孩子们主动学习是非常重要的,我们很多人可能都有过这样的经历。拿滑雪这项体育运动来说,很多人觉得滑雪很时髦很酷,也跟风去了滑雪场,请来私人教练,用非常正规的方法学习滑雪,可是学的却很慢。而一些滑雪爱好者呢,在不请教练的情况下,通过自己的摸索,也能掌握滑雪技巧。孩子们也是一样的,只有当他们自己主动学习的时候,效率才会提高。

我们就来看看孩子们主动学习的动力是什么。

第一个就是好奇心,好奇心也可以说是一种本能。就像小鸟天生就会去扇动翅膀一样,孩子们也会自动地去学习很多东西。如果把一本书放到孩子的周围,不用我们去要求,孩子也会自己去翻看这本书,去学习如何阅读。在作者看来,如何运用好奇心、保持好奇心,是孩子们学习的关键所在。我们来举个例子。有一个小男孩,他有一天在杂志上读到一篇关于潜水的文章,他开始好奇人们为什么要潜水?于是,他马上从父母那里要来了更多关于潜水的书籍。通过其中的一本书,小男孩知道了人们最初去潜水是为了寻找宝藏。在神秘的海底竟然存在着许多美丽的宝藏,这种奇妙的想法马上勾起他对宝藏的好奇心。紧接着,他开始了解宝藏是如何沉入海底的,从这个角度出发,他又去了解了古希腊的历史,阅读了《荷马史诗》,知道了整个西方世界的起源,并且对历史学产生了浓厚的兴趣,这让他以后的学习有了明确的目标和强大的动力。通过这个例子我们可以发现,好奇心是孩子们学习的一个重要动机,它能够给孩子们的学习提供强大的推动力。

孩子们学习的第二个动力是理解和表达。我们应该相信,哪怕是再小的孩子,脑海里也有理解别人和表达自己的欲望,他们想要知道大人们在说什么,同时又想要表达自己的想法。这种动力会让孩子们主动去学习语言和文字。有时候我们会发现,当大人们说话的时候,孩子会一动不动地坐在旁边,专心地听着大人们发出来的声音,这其实就是孩子们正在学习的表现。

那么第三个学习动力是证明自己。作者提出,孩子们的心灵是非常敏感的,当他们看到一个大人可以轻而易举地画出一棵树的时候,自己也会去模仿。但是如果这个大人一口气画出了好几棵树,而自己却连一棵都画不出来,他就会表现出愤怒的情绪。通过这种现象我们可以发现,孩子们拥有强烈的自卑感和虚荣心,他们会模仿大人们的行为来证明自己的能力,当模仿失败的时候,他们就会感觉到自卑和暴躁。

说到这里,我们就可以总结出孩子们学习的三个动力:第一个动力是好奇心,如果运用好好奇心这种本能,孩子就会爆发出强大的学习动力;第二个动力是理解和表达,为了理解别人和表达自己,孩子们会主动去学习说话等一系列技能;第三个动力是证明自己,孩子们有着强烈的自卑感和虚荣心,他们会通过学习来掩盖这种自卑,满足自己的虚荣心。

了解了孩子们主动学习的动力,接下来就需要讲到第三个要点,孩子们在学习中遇到的困境,作为成人,我们怎样才能帮助他们摆脱困境。

孩子们学习的第一个困境可以总结为:世界太陌生,熟悉后又很容易忘记。怎么理解这句话呢?前面的“世界太陌生”这句话很容易理解,我们前面已经提到过。在孩子的眼中,世界是一个整体,孩子需要不断地去切割这个世界,从而对所有事物有了属于他自己的概念。这个世界上有无数个东西等待着孩子去切割,这对于孩子来说无疑是个难点。

熟悉后很容易忘记,这句话指的是孩子们的遗忘属性。当我们教会孩子们书中的一个文字的时候,我们会自然而然地以为孩子已经认识了,因为我们已经教过了。但是当我们翻到下一页,指给他同一个文字,孩子很可能已经认不出来了。这种现象其实也很容易理解,因为在无数个陌生的符号中记住其中的一个符号,也是一件非常困难的事。就像一个不懂法语的美国人,当他翻开一本法语书,看了一眼其中的一个法语单词,到了下一页,也会认不出刚才的单词。这种遗忘属性也会对孩子的学习造成很大阻碍。

孩子们学习的第二个困境是信息的不足。我们经常会认为:孩子学一种东西的时候,要从简单的开始学起。在作者看来,这种观念是非常错误的。为什么这么说呢?因为在我们眼中的简化,其实是一种复杂化。拿学习说话这件事情来说,如果把说话这一项技能进行所谓的简单化,就要先分出许多个母音,让孩子先掌握住所有母音的发音,然后再教他音节和单词。原本每个孩子到了一定年龄就会自然掌握的说话技能,通过我们的所谓的简化,变成了成百上千个需要背诵的音节和单词,这对于孩子们来说,又成为了非常困难的过程。所以,孩子们学习一项技能的时候,遇到的问题往往不是我们想象中的信息过多,而是信息不足。我们给孩子提供了音节表和单词表,却没有给他们说话的语境和每句话的作用,孩子们不知道要在什么场合说这句话,不知道说这句话有什么意义,当然会觉得非常困难。

说到这里,我们来总结一下孩子们学习的困境。在作者看来,孩子们学习的第一个困境是世界太陌生,熟悉后很容易忘记。我们在这一点上强调了世界的整体性和孩子的遗忘属性。孩子们学习的第二个困境是信息的不足。我们总以为孩子是先学简单的,再学复杂的,其实孩子是先对一项技能有了整体的了解,有了切割后的概念,然后才会进行细致的学习的。

讲完了孩子的处境、孩子学习的动机和孩子学习的困境,接下来,我们来看看作者的核心观点:作者认为,教育是一种信仰,教育者只需要给孩子们提供必要的帮助和指导,不需要过多地去干涉孩子,要让孩子以自己的特殊方式去学习。

在作者看来,大部分过去所谓的教育都是在阻碍孩子的学习,为什么这么说呢?这个观点可以从三个方面来解释:

第一个方面是强迫式的教育行为。这种教育行为可以分为隐性强迫和明显强迫两种,后面的明显强迫行为很容易理解。当孩子对一个东西不感兴趣的时候,我们威逼利诱地想尽一切办法让孩子去学习,这就是明显的强迫教育行为。比如,有的孩子不喜欢弹钢琴,家长却利用暴力和恐吓的方式强迫孩子去学习,这样做势必会让孩子生活在一种恐惧当中,慢慢地把自己封闭起来,对外界失去好奇心。

另一种强迫教育行为是隐性的,很多家长们自己都没有发现。比如,很多家长都喜欢不停地问孩子们各种问题。妈妈们喜欢指着爸爸问:“这是谁?”或者在路上见到小狗的时候,就会问孩子:“这是什么?”在作者看来,这种提问的教育方式也是一种强迫,同样会给孩子造成不好的影响。我们在前面提到过了,孩子是非常敏感的,并且有很强的虚荣心。当我们问孩子问题的时候,如果他总是回答错误,就会产生出一种沮丧的情绪,甚至会觉得丢脸。而如果他总是回答正确,慢慢地会让孩子造成一种错觉:他会觉得自己是为了让大人们高兴才去学东西的,不是真正地出于自己的好奇心。

所以,从孩子们学习的原因来看,这种强迫式的教育行为是在扼杀孩子的好奇心,应该被禁止。家长们既不能强迫孩子去学习,也不应该总是问孩子们一些问题,而是去认真倾听孩子们的问题,引导孩子们利用自己的好奇心,去学习他们自己想要学习的东西。

说完了第一个阻碍孩子们学习的教育行为,我们接下来看一看第二个方面:也就是纠正的教育行为。

在大部分教育者看来,纠正孩子的错误行为和习惯,仿佛是再正常不过的一种教育手段。因为在他们看来,孩子的错误习惯如果得不到纠正,就会影响到孩子的一生。可是在本书作者看来,孩子是会自己纠正自己的,别人的纠正不仅不会起到帮助的作用,还会使孩子们慢慢地丧失掉自我纠正能力。

为什么教育者的纠正行为对孩子起不到帮助作用呢?这是因为,当教育者纠正孩子的时候,会伤害到孩子的自信心,孩子的自信心受到打击,记忆力就会随之变差。举个例子来说,一个孩子的记忆力本来很好,默写单词的时候错误率很低。但是当他默写出现错误时教育者如果马上进行纠正,在之后的默写当中就会出现更多的错误。这是因为,孩子默写的时候依靠的往往是第一直觉,当他被纠正过几次以后,就会对自己的第一直觉产生怀疑心理。本来第一直觉是正确的,也会因为自我怀疑而写出错误的答案。一个孩子对自己的怀疑越来越严重,他的记忆力就会变得越来越差。所以,纠正孩子的错误并不能对孩子起到有效的帮助作用。

另外,对孩子的纠正行为还会让孩子失去自我纠正能力。通过作者的观察发现,孩子们完全可以依靠自己的洞察力纠正错误,我们应该在这一点上对孩子充满信心。当孩子们写错一个单词时,短时间内他可能不会发现这种错误,或者就算发现了也懒得修改。但是过一段时间以后,孩子会越来越觉得别扭,等他终于意识到自己的拼写错误后,会主动纠正自己的错误。而如果在孩子拼写错误的第一时间就纠正他的话,这种纠正会慢慢地减弱孩子的自我纠正的能力,让孩子过于依赖别人的纠正。但是,一个孩子所面临的学习对象是非常复杂的,教育者能够发现的错误也非常地有限,如果孩子不能自我纠正,就会养成更多的坏习惯。

说完了错误的教育行为,接下来我们来看看第三个方面:也就是制定学习时间表。

给孩子制定学习时间表,这几乎是所有教育者的做法。比如按照孩子的年龄,来决定孩子的学习进度。一年级的孩子应该学什么、二年级的孩子应该学什么,这些都被教育者固定了下来,并且得到了大部分人的认可。但是在作者看来,这种做法是错误的,因为每个孩子的情况都不一样,有的孩子从很小的时候就对数学感兴趣,那么他学习数学的速度就会很快;有的孩子小时候对数学不感兴趣,他学习数学的速度就会比较慢。另外,孩子的学习速度也不是平均的,而是井喷式的,他的学习效率往往会在某个时间节点爆发出来。让我们来看一个这样的例子:有个上一年级的小女孩,和她同年级的孩子们都学会了识字,这个小女孩却学不会。在一些急功近利的家长的眼里,可能会觉得这是一个危险的信号,因为他们往往受不了自己的孩子“掉队”。但是幸好这个女孩的家长比较开明,他们没有强迫孩子去追赶学习进度,而且还让学校的老师们不要着急,让孩子慢慢来。后来,女孩一直到小学三年级都没有学会识字,在四年级的时候却突然学会了,而且只用了一年时间就赶上了同龄人。所以,孩子们的学习速度不一定都是符合普遍规律的,我们不应该按照整齐划一的时间表来要求每个孩子。

说到这里,我们来总结一下为什么作者认为过去的教育是在阻碍孩子的学习:首先,我们提到了强迫式的教育行为,强迫式的教育行为分为隐性的和明显的,明显的强迫教育会让孩子对学习失去兴趣,隐性的强迫教育会让孩子觉得自己是为了让大人高兴而学习。然后我们提到了纠正的教育行为,纠正孩子的错误可能会打击孩子的自信心,还会让孩子失去自我纠正的能力。最后我们提到了制定学习时间表,因为孩子的学习速度不是完全符合规律的,所以我们不应该强行规定孩子的学习速度。

作者通过对很多个孩子的观察,证明了上面的这些观点。看到这些观点,有些人可能会感到困惑:既然这些教育行为都是错误的,那么我们应该如何教育自己的孩子呢?在作者看来,孩子是不需要教的,他们会自己去学习,也会自己纠正自己的错误。教育者能做的,只需要对孩子们充满信心,为孩子们提供必要的帮助和指导,孩子们会用自己的方式去学习所有的知识,这也就是为什么作者说儿童教育是一种信仰的原因。

我们首先提到了用成人的方式去理解孩子是徒劳无益的,要想了解孩子,就必须知道孩子们的处境。孩子们面临的处境首先是,这个世界是完整的,他们需要把世界切割成无数个个体;其次,孩子们没有办法理解别人,也没有办法表达自己;第三,因为孩子们的能力有限,所以会不停地犯错误。

讲完了孩子们的处境,我们讲到了孩子们主动学习的动力:孩子们学习的第一个动力是好奇心,他们出于本能的好奇心而学习;第二个动力是理解和表达;第三个动力是证明自己。

了解了孩子们学习的动力后,我们需要知道孩子们在学习中遇到的困境:孩子们学习的一个困境是世界太陌生,熟悉后很容易忘记;另一个困境是信息的不足。

最后,我们讲到了过去的三种错误的教育行为,它们分别是:强迫式的教育行为、纠正的教育行为和设定学习时间表的教育行为。这些教育行为都会阻碍到孩子的学习。

通过这些错误的教育行为,作者得出了儿童教育是一种信仰的结论,教育者能做的只有对孩子们充满信心,为孩子提供必要的帮助和指导。不过必须要说的是,作者是在1967年提出这种观点的,距离今已经过去半个世纪,儿童教育这门科学也在不断发展,不断与时俱进。此外作者也是“在家上学”这一运动的支持者,他宣称孩子们应该在家学习而不是去学校。但是即便是在西方发达国家,孩子们去学校接受教育仍然是主流教育观点。所以,我们很难说作者的观点是绝对正确的还是错误的,但是我们却能从中看到一些值得借鉴的思想。联想到现实中,许多教育者总是在提出各种各样的新方法,新观点,却很少提到站在孩子的角度去看,他们所面临的是一个什么样的世界。而从这个视角去理解孩子,才是一切教育的根本出发点。如果教育者能充分理解孩子、多观察孩子,像作者那样把教育当成一种信仰来对待,相信孩子们自己的特殊学习方式,那么这种退一步的方法,也许能跟学校教育相结合,探索出一种更加合适的教育方式。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

-

用成人的方式去理解孩子是徒劳无益的,要想了解孩子,就必须知道孩子们的处境。

-

孩子学习的第一个动力是好奇心;第二个动力是理解和表达;第三个动力是证明自己。

-

孩子们学习的一个困境是世界太陌生,熟悉后很容易忘记;另一个困境是信息的不足。

-

强迫式的教育行为、纠正的教育行为和设定学习时间表的教育行为都会阻碍到孩子的学习。