《孤独:回归自我》 凌然解读

《孤独:回归自我》| 凌然解读

关于作者

安东尼·斯托尔,英国著名心理学家,英国皇家内科医学院、皇家精神医学院及皇家文学学会的资深会员,被誉为英国最有文学才华的精神科医生,12本畅销书的作者。

关于本书

本书是斯托尔的作品中最受欢迎的一本,它全方位、多角度地对孤独进行了解读,令人信服地驳斥了重视人际交往、视孤独为病态的传统观点。这本书被认为是一本具有重大意义,甚至具有革命意义的书。它让那些天生不爱交际的人摆脱了没有归属感的焦虑,让他们安于孤独。

核心内容

本书思想核心是:人类并非只为爱而生,就算活得孤独,也一样能活出人生的意义与精彩。孤独不是一种病,相反,它是人类的内在需求之一,喜欢孤独的人和喜欢交往的人一样没有问题。不仅如此,是否能够独处是成熟的标志,它代表着一种能力。孤独能够激发人的创造力,实现个人价值,还能疗愈我们的心灵,并帮助我们回归真实的自我。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《孤独:回归自我》。这本书的中文版大约16万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述书中精髓,那就是:人类并非只为爱而生,就算活得孤独,也一样能活得精彩。

说到孤独,你的脑海里第一时间会浮现出什么样的画面呢?不管是什么画面,估计都不太美妙。比如,在凄凉的背景音乐中,深夜一个人在昏暗的灯光下喝闷酒,就是影视作品里经常用来表现孤独的场景。你害怕孤独吗?你估计会说:废话,谁不害怕。确实,主流观念一直提倡,幸福的生活离不开健康的人际关系,很多心理专家更是把人与人之间的亲密关系奉为重中之重。什么是亲密关系呢?这是心理咨询师最爱用的名词儿,但简单说其实就是亲情、爱情、友情。

英国诗人奥登有一句名言:我们必须相爱,否则只有死路一条。在世人眼中,没有亲密关系的人生是失败而可悲的,不能与他人建立亲密关系的人是有问题的。但如果你也是这么想的,那就错了。这本《孤独:回归自我》,就是对这些观念发起的一场漂亮的反击战。这本书的面世,让全世界千千万万被贴上“孤独”标签的人如释重负:原来我没有问题啊!虽然还不至于让他们有底气高呼“我孤独,我骄傲”,至少也能让他们感到“我孤独,我心安”。

那么,这本书究竟是怎么为“孤独”正名的呢?在进入正题之前,我们先来认识一下这本书的作者。

这本书的作者叫安东尼·斯托尔,这人的来头可不小,他是英国皇家内科医学院、皇家精神医学院及皇家文学学会的资深会员。所以,他不仅是专业医生,文学造诣也颇为深厚,被认为是英国最有文采的精神科医生。这也是为什么这本《孤独:回归自我》既有专业人士的严谨之意,又有文学大家的文字之美。斯托尔这人呢,要认真说起来也算得上弗洛伊德的门徒了。不过,大家也都知道,离开弗洛伊德自立门户的门徒可不少,最著名的就是荣格和阿德勒。斯托尔也受过荣格分析学派的训练,但他从来不认为自己属于哪个门派,非常的特立独行。

在《孤独》这本书里,他不仅对弗洛伊德颇有微词,更是在本书中将炮火瞄准了精神分析门下非常出名的“客体关系”理论学派。顾名思义,“客体关系”这一派强调的就是关系,这一派的咨询师会认为,如果你生活得不开心,那肯定是亲密关系出了问题;只要亲密关系出了问题,那日子肯定就没法过了。斯托尔却不这么认为,这世上亲密关系出问题的人多了去了,难道日子都不过了吗?有些人不但日子照过,而且还过得很悠哉呢。于是,他就写了这本《孤独:回归自我》,为孤独唱响了一曲精神赞歌。

除了作者的学术背景,我们也不得不提他的个人背景。可以说,斯托尔的一生都和孤独如影随形。他的父母是近亲结婚,这导致他一生都被病痛折磨。小时候的斯托尔并没有什么玩伴,8岁就被送到了寄宿学院,并且常常被同学欺负。可能正是因为他真切而深刻地体验过孤独,才能写出这本对孤独理解得如此全面、透彻的书。

在这本书里,作者摆事实,讲道理,用大量家喻户晓的名人的真实经历,比如牛顿、贝多芬、康德等,雄辩地证明了自己的主张,那就是:亲密关系并不是打开幸福之门的唯一钥匙,人生还有很多可以给我们带来满足的东西,例如工作和创造,很多惊才绝艳的人往往是在孤独中取得举世瞩目的成就的。同人际交往能力一样,独处的能力也是一种宝贵的资源。有人乐于与人交往,有人愿意享受孤独,这两种人生态度没有高低优劣之分。而且,在孤独中,我们能完成很多在他人陪伴下无法完成的心理过程,例如思考、内省、想象,更贴近真实的内心世界。正如本书的书名所说那样,孤独,让我们回归自我。

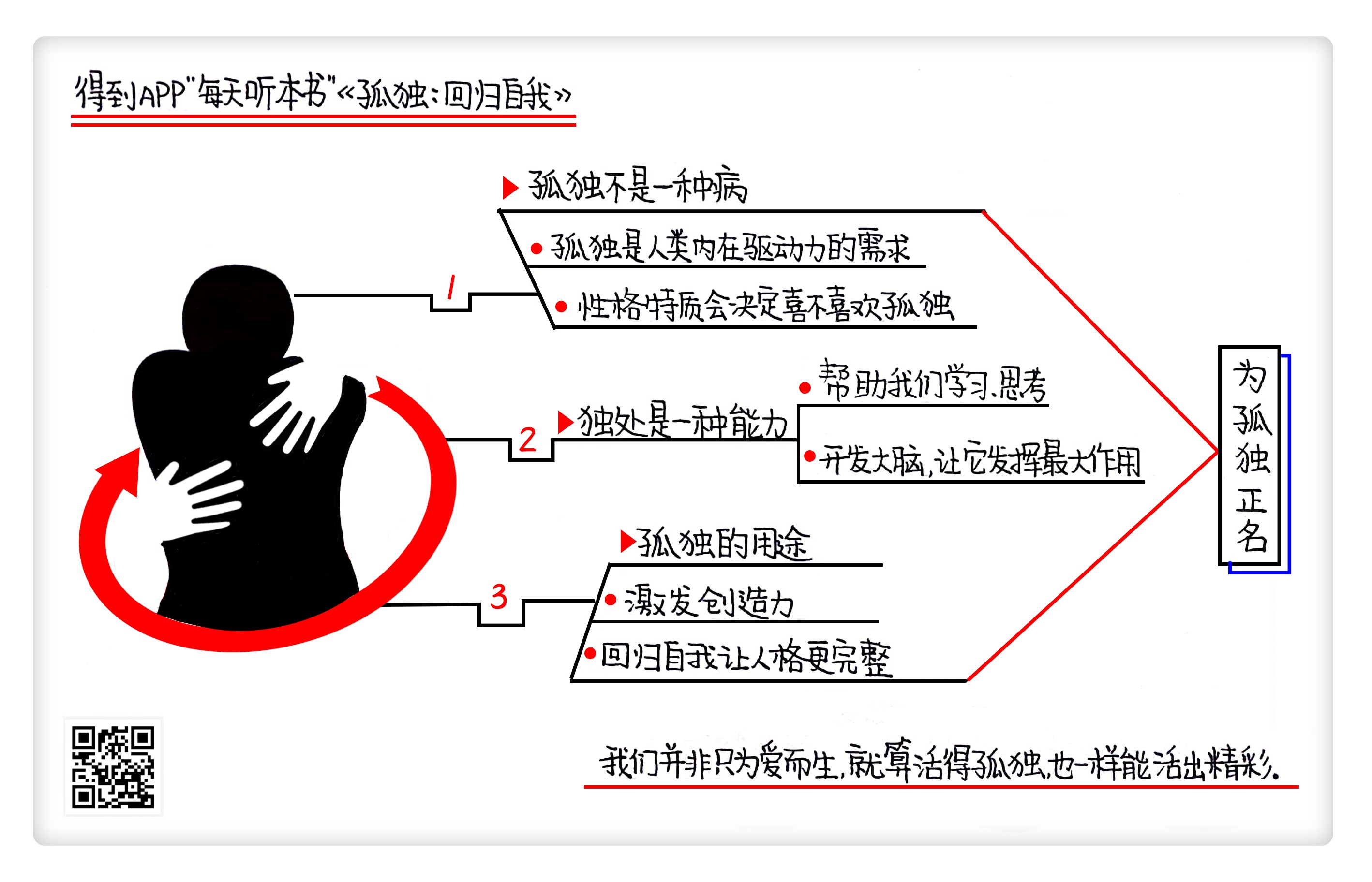

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我就重点跟你说说本书的三个主要观点,让你对“孤独”有更多了解。简单来说,这三个观点就是:第一,孤独不是一种病;第二,独处是一种能力;第三,孤独有很多用途。

我们首先来明确一点,孤独到底是什么?在这本书的英文原著中,用的词是“solitude”,用大白话翻译,6个字:就自己,没别人。但孤独和寂寞不一样,前者是形式上的孤单,后者是心理上的孤单,千万别混为一谈。孤独的最常见表现就是与他人的互动很少,可人是社会化动物啊,不和人接触,社会功能怎么实现呢?所以,主流观念非常坚定地认为,孤独的人是有问题的,因为他缺乏正常的社交能力啊。人们往往把孤独和抑郁症、边缘型人格障碍等联系在一起。就连很多孤独者自己都深感不安,怀疑自己有病。的确,有很多患有精神疾病的人也会拒绝和他人接触,存在孤僻退缩的症状,但是,孤独本身并不是一种病。为什么这么说呢?

首先,作者认为,孤独不是一种病,而是一种需要,很多时候,人们甚至会主动追求孤独。你一定觉得奇怪吧,怎么会有人喜欢主动追求孤独呢?其实,从心理学的角度来讲,对孤独的追求是由内在驱动力决定的。

作为社会化动物,人类的确需要和他人建立关系,所以主流理论认为,亲密关系是人生意义与幸福满足感的唯一源泉。英国有一位精神分析大家叫鲍尔比,大名鼎鼎的依恋理论就是他提出的。他认为,“依恋”是婴儿和他的照料者之间存在的一种特殊的感情关系。这种关系的质量,不仅关系到婴儿的生存概率,而且会对个体的人格和心理产生重要的影响。有意思的是,虽然鲍尔比一辈子都在研究母婴依恋,但他自己和母亲之间却很难说有什么依恋之情,鲍尔比几乎完全由保姆带大,据说每天只能见母亲一小时。更惨的是,四岁的时候,保姆也离开了他。他和本书作者斯托尔一样,很小就被送往寄宿学院,但和斯托尔不同的是,孤独与分离让他对亲密关系更为向外。

鲍尔比认为,亲密关系就如同轮子的轴心一样,每个人终其一生都在围绕着这个轴心旋转。好嘛,照这么说来,那些出于种种原因没有亲密关系的人是不是都该活得生无可恋了?作者对此观点进行了驳斥,他认为:“人类终其一生都被两种完全相反的驱动力操纵着,一种是对陪伴、爱以及其他所有能让我们亲近同类的关系的渴望,另一种则是对独立、孤单和自主的向往。”

在这本书的一开篇,作者就提到了英国杰出的历史学家爱德华·吉本,他创作了影响深远的史学名著《罗马帝国衰亡史》。吉本一辈子没娶妻生子,虽然年轻时也爱慕过一个姑娘,但因为父亲坚决反对,所以他就挥剑斩情丝了。不过,他后来的日子过得可一点也不凄凉,不但很享受在孤独中醉心于历史研究,而且后来还写文章感叹,幸好自己当初没头昏到去结婚,否则哪有这样自由自在的生活啊。

从吉本身上,我们可以看到这两股驱动力的作用,前一股驱动力让他一度坠入爱河,后一股驱动力让他安心地在孤独的探索之路上走完一生。像吉本这样的例子还有很多,不只有很多名人,普通人也一样。他们沉浸在自己的兴趣爱好中,比如种花、养鸟、玩股票、做设计、搞发明等等,对亲密关系并不强求。你往自己身边找找,肯定有不少这样的人。

作者还把弗洛伊德和荣格也拉出来为自己的观点站台。这两位精神分析大师一生都在倾听别人诉说在亲密关系上遇到的问题,也都写过自传。作者提出了自己的疑问:为什么在自传中这两位不好好说道说道自己的亲密关系呢?是没啥可说呢,还是想不起来说?这是不是从侧面证明,他们把大把时光和心思都花在研究上了?如果亲密关系是唯一的幸福源泉,那他们不是应该去陪爱人“看星星,看月亮,从诗词歌赋谈到人生哲学”吗?所以,对亲密关系的渴望只是人生两种驱动力中的一股,另外一股相反的驱动力就是对孤独的追求,因为有很多人生目标与兴趣,唯有在孤独中才能实现。作者犀利地指出,亲密关系只是人生围绕着转动的轴心之一,但并不是“唯一”的轴心。

其次,是否喜欢孤独是由性格决定的。我们经常说某某性格内向,某某性格外向,那么,这个内向、外向到底是什么意思呢?说到这里,又不得不提到弗洛伊德和他的两个弟子荣格和阿德勒了。对精神分析学派稍有了解的人应该都知道这三人之间的爱恨情仇,如果他们所在的年代有微博,那绝对是满屏的八卦新闻。阿德勒是最早与弗洛伊德志同道合的人之一,曾经担任维也纳精神分析学会的主席,后来与弗洛伊德公开决裂,拉了一支人马破门而出,开创了个体心理学一派;荣格曾被弗洛伊德视为自己的“王储”,但他后来也和弗洛伊德决裂了,在1912年的一封信里,他甚至将弗洛伊德诊断为神经症!

两个得意门生相继与弗洛伊德决裂的最主要原因,还是与他在学术见解上的不同。比如阿德勒与弗洛伊德,在对人性的解释上几乎背道而驰。荣格对这种分歧很困惑,觉得他们说得都有道理,但为什么又这么水火不容呢?于是他深入研究了一下,得出的结论是,这个问题有完全相反的两面,弗洛伊德抓住了一面,阿德勒抓住了另一面。弗洛伊德看重他人,认为一个人的性格完全是在与他人的互动中逐渐塑造出来的,尤其是小时候父母及其他重要人物的影响;而阿德勒则认为,一个人应该保护自己的内心世界,不要让他人过度影响自己。

打个比方吧,如果弗洛伊德和阿德勒都被妈妈骂了,弗洛伊德的态度就是:妈妈骂我是坏孩子,我就是个坏孩子,别人也会认为我是个坏孩子;阿德勒的态度则是:妈妈骂我是坏孩子,但我不是坏孩子,我更要努力成为一个好孩子。弗洛伊德的态度是向外的,要在不断和他人的互动中确定自己是好是坏;阿德勒的态度是向内的,认为别人说的好话坏话不该影响自己。荣格据此提出了“外向”与“内向”的概念,简单地说,“外向”就是喜欢和外界打交道,离不开他人的存在;“内向”就是更喜欢跟自己较劲,有没有人在旁边没关系。

假设你面前有一群孩子在玩,仔细观察一下,你会发现很容易区分这两种性格的孩子。“内向型”孩子通常会专注于玩手中的玩具,而“外向型”孩子则喜欢去和别的孩子交流。你能说那些玩得更专心的孩子有问题吗?要真这么说小心挨揍哦!这么说来,一个人不喜欢和他人打交道,就愿意一个人待着做自己想做的事情,那也肯定没毛病啊。

所以你看,孤独并不是一种病,它是一种人类共同的需要,而且,喜不喜欢孤独是由性格决定的。孤独不但不是病,相反,独处还是一种能力,一种宝贵的资源。

在现代生活中,与他人建立关系的渠道五花八门,维系关系的手段也层出不穷。举个例子,微信摇一摇,就可以迅速地认识周围的人;各种视频聊天软件,更是让你感觉天涯若比邻。你是不是觉得生活环境太拥挤,人间距离太密切,注意力被迫一直投向外界,有很长时没有静下心来听听来自内心的声音了?有很多人发现,静不下心来好好审视一下自己的思想与行为,进行回顾与总结,为什么呢?因为他们缺少了一种能力,那就是独处的能力。

“交际能力”这个词你肯定很耳熟,“独处能力”这个词恐怕就有点耳生了吧?你要是有兴趣上网搜一搜就会发现,专门研究如何培养人际交往能力的书摞在一起就算达不到珠穆朗玛峰的高度,也足可以挑战一下某个名山大川了。而有关培养独处能力的书呢?寥寥无几。

那么,什么是独处的能力呢?我们先得提一下精神分析学界的另一个大腕温尼科特,温尼科特是英国著名的心理学家,他原来是一个儿科医生,所以对儿童的心理发展颇有见地。他首先提出了“独处的能力”这一概念。他认为,假如一个孩子喜欢自己待着,并且能够自得其乐,证明这是一个拥有安全感的孩子。为什么这么说呢?假如一个孩子黏着妈妈一刻也不肯分开,说明他心里时刻担心母亲会消失,这是没有安全感的表现;相反,如果一个孩子相信母亲不会消失,就算暂时离开也会很快回来,他就会很安心地一个人待着,自己玩得不亦乐乎,这证明他有安全感。所以,独处能力其实就是享受孤独的能力。要培养孩子的独处能力,就一定要给予足够的安全感。因为有了安全感,才能放松地独处,在放松的独处状态下,我们的大脑才能完成很多重要的工作。

举个例子,睡眠是一种非常放松的孤独状态吧?在睡眠中,大脑会将白天输入的信息进行整理,这个知识放在哪,那段记忆存在哪,把你白天乱麻一样的思绪理得井井有条。没有睡眠中发生的整理过程,你学到的很多知识是记不住的,学生时代的你对这点应该深有体会。

而且这一点,已经有科学研究证实了。有很多喜欢冥想的人发现,在冥想的时候,大脑里发生的整合过程和睡眠时差不多,也就是说,当大脑处于安静的放松状态时,它会自个儿进行整理,把新旧经验进行比较、归档,该联系起来的联系起来。在这个过程中,说不定你会一下子想通以前百思不得其解的问题,或者灵感一闪有所发现。所以,要让大脑发挥最大作用,激发自己的潜能,独处的能力至关重要。

既然独处是一种能力,那我们可以用这种能力来做些什么呢?下面就是我们要说的孤独不但不是病,而且还有很多用途。

首先,孤独能够激发人的创造力。

我们现在正处于一个“万众创新”的时代,创新的能力,其实就是创造力。但你有没有想过,创造力的源头是什么呢?其实就是想象力。《孤独》这本书中有一句话说得很好:“想象力总是在孤独状态下展开翅膀,能够享受孤独的孩子更有可能培养出创造潜能。”有了想象力,人类才能成为万物之灵,才有了璀璨多姿的人类文明。牛顿的万有引力一开始只是想象世界中的灵光一闪;德国化学家凯库勒发现的像蛇吞尾巴一样的有机化学环状结构,是来自梦境;爱因斯坦的相对论也得益于他的想象力。总之,想象力是个好东西,而孤独就是让想象力疯狂生长的沃土。

一般认为,想象力最活跃的时期是童年,尤其是孩子们在没有玩伴的情况下,那简直就是:小小的孩子,造出大大的世界!有很多创作天才都拥有孤独的童年,这个时期茁壮成长的想象力成就了日后杰出的作品。对很多创作者来说,亲密关系反而是一种阻碍,会让他们失去想象的原动力。

举个例子,英国作家安东尼·特罗洛普可是英国文学史上最高产的作家之一,他的代表作品有《巴彻斯特养老院》《巴彻斯特大教堂》等。他小时候很惨,家里没钱,连学费都付不起,而且他长得也不好看,胆子又小,简直就是校园霸凌的标准对象。没人陪他玩,他就躲在想象的世界里自娱自乐,这些想象的素材后来就变成了让人耳目一新的小说。功成名就之后的特罗洛普再也不用被迫躲进孤独的想象世界了,他不但婚姻幸福,中年时还有了热恋的情人,而且交游广阔呼朋唤友,他甚至鄙视地称自己的想象为危险的“白日梦”。结果呢?小说评论家们逐渐发现,他的作品渐渐流于俗套,再也没有以前的脱俗气质了!

刚才说了,作为创新能力的起点,想象力往往在孤独中诞生。我们再来看看创造过程本身,就更是离不开在孤独中的埋头苦干了。王国维说人生有三重境界,第一个境界“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”;第二个境界“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”;第三个境界“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。在这三种境界里,你是不是都看到了孤独的影子?

的确,古往今来,成大事者,大多都耐得住孤独。最极端的例子是监禁和疾病造成的与世隔绝,这算得上是世间最难熬的孤独了吧?但是,有很多伟人却在这种极端孤独中创造出了传世之作,比如,咱中国的左丘,失明后写下《国语》;罗马哲学家波伊提乌斯,在监禁中写下了名垂千古的巨著《哲学的慰藉》;沃尔特·雷利爵士被关在伦敦塔等待死刑时写出了《世界史》;俄国作家陀思妥耶夫斯基在苦役营里构思了3篇故事,两部小说。再举一个反面人物,纳粹头子希特勒,也是在监禁中完成了自传《我的奋斗》,他自己都说,没有监禁,就不可能有这本书。

创新需要想象力,需要忍耐着孤独默默耕耘,很多时候,更需要一种厚积薄发之后的顿悟,例如我们前面提到的牛顿、凯库勒。你是不是觉得顿悟就是天上掉馅饼,纯属运气?你要真这么想,那就大错特错了,顿悟从来就不是偶然的,它是一个想法经过了长期的“孵化”后才成型的。就像破壳而出的小鸟,在蛋壳破开的那一刹那之前,已经在黑暗中经历了漫长的孤独。在思想领域的创新中,这一点尤其明显。比如,佛陀就是远离人群,躲在尼连禅河岸边的一棵菩提树下冥思苦想后大彻大悟的;而耶稣也是独自一人在旷野中呆了40天才得道的。

我们刚才说,孤独的第一个用途是激发创新能力,现在说说它的第二个用途,那就是,孤独能疗愈心灵创伤。你是不是想问,让一个心灵受伤的人独自待着,不是雪上加霜吗?虽然很多人受到打击后都喜欢说“我想静静”,但我们怎么能忍心不管他们呢?其实啊,很多时候,心灵受伤的人最需要的恰恰就是独自待着。

为什么说孤独可以疗愈心灵呢?举个例子,“死别”应该是最重的心灵创伤了,但临床发现,一个人在丧失亲人之后,如果旁人不断去陪伴、安慰,让这个人哀痛的过程被延缓、破坏,伤心事就会成为治疗师所说的“未完成事件”,导致这个人在之后很长一段时间内出现心理失常症状。相反,如果让丧亲者一个人静静地舔伤口,在一段时间内尽情地悲伤,他最终会彻底走出阴影。

比如,按照希腊乡间的习俗,丧失亲人的妇女需要居丧5年,每天穿着黑衣服去拜访死者的坟墓,在此期间可以随心所欲地宣泄悲痛的情绪,居丧期结束后,死者的骨头被从坟墓里挖出来,放到别的地方,正式宣告这个人彻底消失,未亡人可以继续生活了。从心理学角度来说,这是因为哀悼是一个需要时间来完成的心理过程,这个过程需要在孤独中进行。其他不那么重的心理创伤的复原过程其实也一样,我们安慰人的时候常说“想通了就没事了”,但要去想,而且还要想通透,那肯定需要在不受打扰的时间和空间中进行啊。

最后值得一提的是,孤独能让我们回归自我,变得更完整。先给大家说说柏拉图讲的一个神话。他说啊,当初世界上原本存在着三种性别,男性、女性、阴阳体。每个人类都像个球一样,有四条腿、四只手,可以随便站,随便滚,随便跑。这些人类很强大,而且很傲慢,神仙们觉得,这届人类不行啊,太不好管了,于是乎,咔嚓一声,将每个人都劈成了两半。人类被一分为二之后,每一半都被迫去寻找自己的另一半。所以,柏拉图认为,人类就是无时无刻不在寻求完整的不完整生物。也就是说,追求完整是每个人一生的命题。

跟柏拉图的观点类似,荣格也提出了著名的“自性化”概念。先说说什么是自性,英文单词是“self”。自性是一个很复杂的概念,抽象地说,它是将我们的人格组织整合起来的能量,是把意识和潜意识过程连接起来的中心点。简单地说,自性就是住在每个人内心深处的那个自我。那什么是自性化呢?就是一个人实现自我、让人格变得更完整的心理过程。按照荣格的描述,“自性化”完成后,你会体验到一种发自内心的平和感,一种与生命达成和解的安宁感,一种成为整体一部分的归宿感。总之,荣格就认为,完成“自性化”是每个人的人生目标。

除了荣格的“自性化”概念,还有其他一些理论也提到了内在整合的过程。但不管是哪家之言,有一点是不变的,那就是孤独在其中所起的作用,因为这种整合完全发生在你的内部。在周围有干扰的情况下,要完成这件事好像挺有难度。你能想象自己一会儿接一个电话、发一条朋友圈,同时还在深沉思考的样子吗?所以说,要想回归自我,多少都离不开孤独。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面,我简单回顾一下今天分享的内容。

首先,我们澄清了一个广为流传的观点,让你知道孤独不是一种病,或者一个需要解决的问题。孤独是一种源自内在驱动力的需求,正如任何事物都具有两面性,人需要交往,反过来也需要孤独。是否喜欢孤独是一个人的性格决定的,内向性格者往往倾向于独自待着,就好像外向性格者喜欢和人互动一样,如果非要说喜欢热闹才正常,那就太荒唐了。

其次,我们说到独处是一种能力,一种宝贵的资源,能帮助我们学习、思考,让大脑发挥最大作用。

最后,我们总结了孤独的用途。不管是哪个领域的创新,都离不开孤独,因为创新离不开想象力,而孤独是让想象力茁壮成长的沃土,创造过程需要全身心不受干扰地投入,灵感与顿悟更是离不开在孤独中的“孵化”。孤独还能够疗愈心灵创伤,帮助我们完成对自我的整合,让人格变得更完整。

在这本书里,作者着重指出,虽然人类是一种社会化动物,与他人的交往在所难免,但是,人与人之间的关系深浅程度有很大不同。很多情况下,我们并不需要与他人亲密接触,只要有自己的兴趣与追求,就能够实现人生的意义,得到心灵的满足。很多有创造力的人在大部分情况下都是孤独的,如果没有这种孤独,他们也就创造不出东西来了。过度陷入人际关系,反而会让我们与自我日渐产生隔膜,正如华兹华斯的诗里所说“世界仓促,让我们与更好的自己,日益疏离。”可以这么说,如果想和更好的自己建立连接,每个人都需要适度的孤独。

撰稿:凌然 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.孤独和寂寞不一样,前者是形式上的孤单,后者是心理上的孤单。孤独不是一种病,而是一种需要,由性格决定的一种能力。

2.孤独能激发想象力、治愈伤痛,让我们回归自我,变得更完整。

3.同人际交往能力一样,独处的能力也是一种宝贵的资源。乐于交往与享受孤独的人生态度没有高低优劣之分。而且,在孤独中,我们能完成很多在他人陪伴下无法完成的心理过程。