《头脑里的大象》 万维钢解读

《头脑里的大象》| 万维钢解读

关于作者

罗宾·汉森,经济学家。

凯文·西姆勒,软件工程师。

关于本书

冠冕堂皇、正能量的竞争之外,我们还在参加另外一种竞争,一种我们不愿意承认、不愿意面对、甚至根本就没有意识到的竞争。而那种竞争,恰恰是最重要的竞争 —— 那才是“竞争”的常态。

核心内容

英文中有个成语叫“The elephant in the room”,意思是说有这么一个明摆着的东西,但是每个人都不愿意正视,大家都假装它好像不存在一样。我们的头脑中有一些隐藏的动机,我们不愿意说出来,不愿意正视,甚至自己都没有意识到。而这些动机,对社会生活有巨大的影响。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《头脑里的大象》,这本书是得到订阅专栏“万维钢精英日课”的主理人,万维钢老师为你解读的。

这是一本可能会颠覆你三观的书,它告诉你,你看到的这个世界,在温情脉脉的表面之下,其实另有一套隐藏的机制,而这本书就是要向你揭示“日常生活中的隐藏动机”。

这本书的作者有两个,一个是凯文·西姆勒,他是软件工程师,一位是罗宾·汉森,是一位经济学家。工程师和经济学家的组合本身就比较奇怪,我们就来看看,这个奇怪的组合能带给我们怎样的认知颠覆。

我们都知道,英文中有个成语叫 The elephant in the room,翻译成中文就是房间里的大象。意思是说,有些事物、问题,明明就摆在那里,但是每个人都不愿意正视,大家都假装它好像不存在一样。而这本书的书名,“头脑里的大象”,也是这个意思。我们的头脑中有一些隐藏的动机,但却不愿意说出来,不愿意正视,甚至都可能没有意识到。而这些动机,对社会生活有巨大的影响。

假设现在有个人的心脏有问题,有生命危险,得做一个大手术。有一个科学机构跟这个人说,我们有本市各大医院做你这个手术的死亡率数据,只要你花50块钱,我们就可以把这个数据卖给你。我们想想,这显然是非常重要的数据,病人应该买下这个数据,然后选择一家死亡率最低的医院,对吧?那你猜,愿意花这50块钱买数据的病人有多少呢?只有8%。

这是涉及生死的重大决定,而且还不算手术本身也是要花很多钱的,仅仅多花50块钱,就能让你有更准确的选择,可是愿意购买信息的病人,居然只有8%。我们都知道,医疗系统不是市场经济。患者就医,连最起码的性价比都没有研究过,几乎是随便找个医院就行。

但是,这本书就告诉我们,很多很多患者对此其实并不在意。这就是这本书揭示的东西。两位作者在这本书中运用微观社会学、认知和社会心理学、进化心理学和经济学,给我们揭示和解释了很多像这样摆出来就简直不可思议的事情。而这些事情,就发生在我们身边。

比如说,如果上大学只是为了学知识,你解释不了为什么我们对教育的重视会远远超出学习知识的层面?如果就医是为了健康,你解释不了发达国家的人为什么在医药上的支出已经远远超出一般的健康需求。要知道,美国人每年的平均医疗支出高达六七万人民币。同样地,艺术不一定是为了欣赏美,慈善不一定是为了爱心。很多事情,除了表面上的那些动机之外,还有每个人背后的隐藏动机。而这本书就是让我们突破表面印象,直面真实世界。

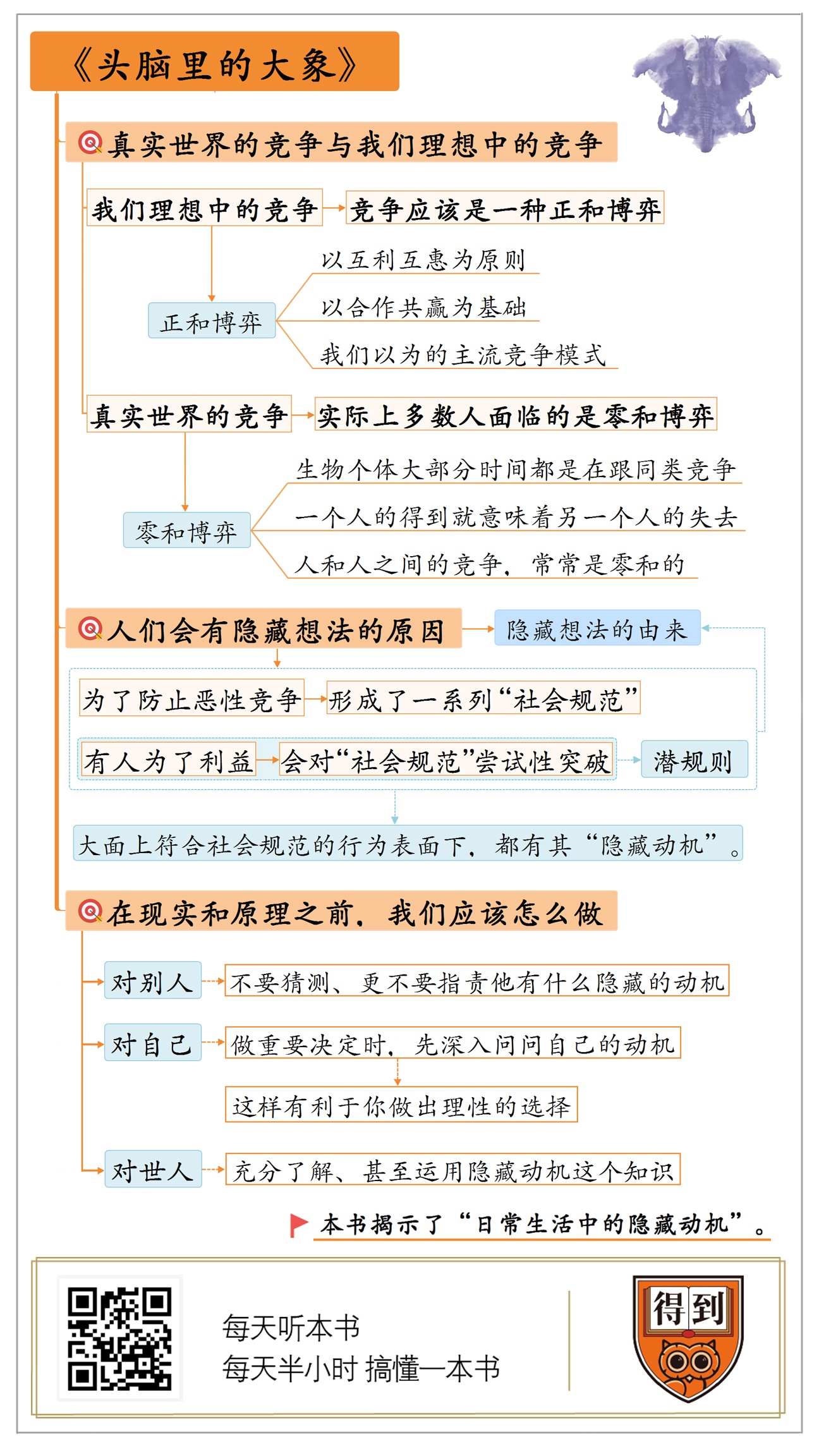

接下来我将从三个部分来讲述本书的主要内容。在第一部分中,我会让你看到,真实世界里的竞争和我们理想中的竞争,有什么区别?在第二部分中,我会让你明白,人们为什么会有隐藏想法,也就是“潜规则”?在第三部分中,我会让你知道,在真实世界里,在每个人都有隐藏动机这个事实面前,我们应该怎么办?

在今天人的印象里,“竞争”是个好词。体育比赛是竞争,得冠军当然可喜,但是亚军,包括没有名次的选手,也在努力进步,没有人是真正的失败者。市场是竞争的,各个公司努力创新,所有消费者都能受益。团队之间有竞争,每个人都为团队奉献,大家拧成一股绳,为了同一个目标而奋斗。

所以说,竞争,真是激发人性光辉的活动啊。但是,这本书就说,在真实世界里,除了正能量的竞争之外,我们还在参加另外一种竞争,一种我们不愿意承认、不愿意面对、甚至根本就没有意识到的竞争。而这种竞争,恰恰是最重要的竞争,它才是“竞争”的常态。

什么意思呢?我们先来举一个例子。美国加州有一种红杉木,长得非常高,最高能到115米,基本到了生物的极限,再高的话,水分就上不去了。那它们为什么要长那么高呢?因为竞争。如果一棵红杉木周围都是很低的物种,它根本没必要长那么高。它应该把能量用来多结果实,繁殖更多的后代,好让自己的物种扩张。红杉木之所以长这么高,是因为每棵红杉木的周围,也是红杉木,长高是为了争夺阳光资源。在密集的森林里,阳光是一种有限资源,我高我得到,你矮你就没有了。阳光让红杉木之间展开一场“军备竞赛”,让它们成为森林里最高的物种。

也就是说,红杉木之所以长那么高,并不是为了和其他物种竞争,而是为了和自己的同类竞争。进化论里说“适者生存”,好像都是物种跟物种竞争,其实生物个体大部分时间都是在跟自己的同类竞争。比如说生育权,一个个体就算不怎么适应环境,它也不见得马上就得死。但是它如果争不过同伴,就很可能丧失生育权。“适者生存”,也许应该叫“适者生育”。

如果红杉木长这么高不是为了跟其他物种竞争,那人类长这么聪明的大脑,难道是为了跟猩猩竞争吗?

人类会创作艺术、会科学、会最高效的赚钱方法,如果你只想打败其他动物称霸全球,那可用不着这么高的智力。现在有个理论叫“社会大脑假设”,说人之所以那么聪明,并不是为了和其他物种竞争,而是因为人和人之间的竞争。我们平时特别喜欢说要“把蛋糕做大”,但同一物种内部的竞争,往往不是做蛋糕,而是分蛋糕的问题。比如说争夺配偶,优质异性就这么多,一个人的得到就意味着另一个人的失去。这种局面,叫“零和博弈”。你要成功我就得失败,咱俩打一仗,得失加在一起的“和”,是零。

现在很多正能量的说法,说零和博弈是不好的,我们要追求非零和的博弈,应该专门研究怎么把蛋糕做大。可是人和人之间的竞争,常常是零和的。比如说,社会地位。社会地位是个很不好意思的话题,我们都假装不在意,我们喜欢说人人平等。可事实是有人群就有地位,每个人都知道社会地位是存在的,而且每个人都知道自己处于什么位置。社会地位是动物界根深蒂固的秩序,一群猩猩、一群鹿、甚至一群鸟中间都有地位。生物学家通常把一群动物中地位最高的那个雄性头领称为“alpha male”,排名第二的叫“beta male”,也就是老大和老二。

人类中也有这么干的。有些小孩排座次至今靠打架,有些政客搞权力斗争就是要你死我活。但是科学家早就注意到,地位的争夺,除了“高压”这个维度之外,其实还有另一个维度,就是“声望”。高压的办法是恐吓,而声望的办法是赢得别人的崇敬。我看过一个老电影叫《火烧岛》,其中有句台词说“老天让人敬畏,而你只能让人害怕。”其实让人敬畏和让人害怕都是获得地位的有效手段。

绝大多数情况下,我们人类争夺地位的方式还是很文明的。我们尽量避免直接冲突,都是追求让人尊敬。我们喜欢展示自己的财富、美貌、优良品质、健康身体、幽默感等等。但是请注意,这些所谓的素质其实都有一个重要的特征,就是绝对的好坏没意义,有意义的是你在一群人中相对于其他人的水平如何。人群中总的尊敬是有限的,追求尊敬,也是零和博弈。同事立功了,就算没升职,你心里可能也会有一点点嫉妒,这就是因为你担心两个人的相对地位发生变化。

零和博弈,才是人们真正在意的东西。这才有了各种什么“办公室政治”。不过仅仅有社会地位这个秩序,还不能叫“政治”。政治是一种非常高级的社会活动。鸟类有权力斗争,但是那可不叫政治。科学家眼中的政治,有一个关键特征,就是“联盟”。政治的首要问题,就是谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?

其实,我们生而为人,一生都在寻找自己的朋友,然后一起打击的敌人。同时,也伴随着“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永恒的利益”的过程。这就是,理想世界的竞争,和真实世界的竞争的区别。

也就是说,真实世界的竞争,远比我们通常理解的要残酷。在观念里,我们以为,以互利互惠为原则,以合作共赢为基础的正和博弈,是主流的竞争模式。但实际上,尽管在物质发达的21世纪,“你多我少”,甚至“你死我活”的零和博弈,才是这个世界的竞争真相。

这就是我们说的第一部分内容,下面我来说第二部分,为什么人们都会有隐藏想法,为什么会有“潜规则”?

刚才,我们说到,在大环境当中,我们都追求正能量的正和博弈。但在大环境之下,人与人,组织与组织之间的竞争依然普遍存在,零和博弈才是主流。那么这就会产生一个问题:如果每个人都追求个人利益最大化,那必然伴随着对别人的侵犯、伤害和掠夺,该怎么应对呢?答案是设立“公共规范”。而有了公共规范,就有了“潜规则”。也就是说,公共规范规范是为了防止人们进行恶性竞争,但是为了利益,人会不断的尝试在一定程度上逾越“公共规范”,这就是隐藏想法的由来。

这是什么意思?我们先来说一个毛利人的故事。毛利人有一种文化,说如果别人直接找你要食物,你不能拒绝。有个人就利用了这个特点,专门找毛利渔民要鱼,而且每次都要很多。渔民心里很不满,但是也不好不给他,一来二去很多渔民都深受其害。这件事发生了多次之后,渔民们的恼怒到了极点,就联手把那个要鱼的人给打死了。

我们“城里人”听说这个故事都感到不可思议:宁可把人打死,都不愿意直接拒绝他要鱼的要求。

这就是“社会规范”的作用。所谓社会规范,就是一个社会或者成文,或者不成文的各种法规和习俗。大家都这么做,而且也指望你这么做,你不这么做就会受到白眼和惩罚。如果你觉得毛利人遵守社会规范有点太执着了,那我们在公共场所办事要排队也是一个社会规范。如果有人插你的队,无非也就耽误你几分钟时间而已,你又为什么因为这个小事儿非得跟他翻脸甚至动手呢?社会规范,是人类社会防止恶性竞争的伟大发明。很多动物都有社会等级,黑猩猩甚至有政治,但是只有人类有社会规范。

社会规范的妙处在于,做坏事的人不仅仅会面临被他伤害了的人的报复,而且会面临第三方的惩罚。哪怕事不关己,围观群众也会联合起来去惩罚一个违反了社会规范的人。社会规范的主要功能是避免恶性竞争,比如说吹牛,你拿一些小事儿发发朋友圈炫耀一下大家都能理解,但是如果你总拿大事吹牛,就会引起别人的反感,就违反社会规范了。这是因为人类社会早在一万年前的采集——狩猎时代就已经形成了防止一人独大、避免一个人欺压多数人的本能。类似地,各种明显自私的做法,比如把别人的功劳据为己有、通过阿谀奉承上位、搞小政治团体,这些行为都是社会规范所反对的。

好,现在我们有了社会规范。那如果人人都老老实实遵守规范的话,也不需要太聪明的头脑啊?而事实上,人脑仍然在继续变聪明。这是因为一直有人在违反规范,也一直有人在揭露别人违反规范。对社会规范的违反和维护,是人类社会一个长久的军备竞赛。无数斗智斗勇,就发生在这里。

社会规范是限制恶性竞争的有效手段,但是社会规范是有灰色地带的,也就有了所谓的“潜规则”。有些学者认为,正因为我们要对社会规范不断地违反和反违反,人才需要如此聪明的大脑。所以,我们可以看到,很多人,很多领域,像慈善、科学、艺术都有灰色的“隐藏动机”。罗胖就做过一期节目,说为什么现在的广告越来越追求艺术化,原因是广告业已经形成了自己的利益和声望的体系。表面上广告业的存在,是为了帮助其他行业进行推广,但实际上他们已经有了自己的“隐藏动机”,广告的艺术化,实际上就是在追求“隐藏动机”。

好,我们现在知道了,在现实社会中,竞争的主体和方式还是自利式的零和博弈。虽然有限制这种竞争扩大的“社会规范”存在,但是不同领域、不同行业、不同的人都会进行突破“社会规范”的尝试,在符合社会规范的行为之下,都有自己的“隐藏动机”。那么问题来了,知道这些之后,对我们有什么帮助呢?难道说,要人人变得警惕和腹黑吗?当然不是,接下来的第三部分内容,我们就说说,在这些现实和原理之前,我们应该怎么做?

一个明显错误的思想,是认为我们隐藏的那些自私自利的动机都是不好的,应该把它们都去除,争取做一个诚实的人、一个“纯粹”的人。古代很多圣贤,大概就是这么想的。事实证明这谁也做不到,而且现代学者认为,你根本就不应该这么做。人类进化了这么多年,绝对坏的特性其实已经不存在了。我们头脑中任何一种感情、任何一种动机都是有好处的。这本书的主题恰恰不是批判这些隐藏动机,而是说这些隐藏动机有好处。

但这可不是说,我们就应该全盘接受所有这些动机和它们导致的行为,我们可以从对别人、对自己和对世人这三个角度来想想怎么使用这些知识。

第一,当你面对一个具体的人的时候,不要猜测、更不要指责他有什么隐藏的动机。

有时候好心能办坏事,有时候自私自利却能办成好事,本来重要的是事情的结果,可是人们总觉得人的“动机”更重要。批评别人的时候不专门针对他的行为,反而以“揭发”他的“动机”为乐,这在中国文化叫“诛心”,连古人都看不起这个做法。我们学了这么多有关大脑的知识,最关键的一条就是大脑是个多元政体,每个模块各有各的主意,最后做出什么决定,我们常常自己都不知道到底是因为什么动机。可能对绝大多数事情,我们都是既有“好的”动机,也有自私自利的动机。

那我们跟人合作,为什么不干脆假装大家都是为了好的动机呢?人类早就不是低等动物那种打打杀杀的局面了,作为文明人相互合作,我们最好的政策就是讲学习、讲正气。

第二,对于自己,在做重要决定的时候,应该深入问问自己到底有什么动机,这样有利于你做出理性的选择。

我特别喜欢博弈论对“理性”的定义:所谓理性,就是对你想要的各种东西设定一个优先级,并且能够贯彻执行这个优先级。我们大脑中同时有各种动机,生命是一个动机,炫耀也是一个动机。在几种动机都有的情况下,你应该分析一下哪个重要,哪个不重要。

如果你是理性的,而你又认为生命比炫耀重要,你就不会为了炫耀而冒着生命危险尝试各种虽然很贵但是不靠谱的医疗手段。如果你是跟女朋友一起欣赏艺术,也许你想炫耀一下自己的艺术知识。但如果你是自己去博物馆欣赏艺术,你就应该关注那些艺术品的内在品质,为自己而欣赏。问题就在于没有这些知识的人常常会被某一种动机挟持,形成了一个情怀,做多大的事儿都是这一个动机,他根本意识不到自己还有更重要的动机。

有研究者做过一个问卷调查,说假设现在《蒙娜丽莎》这幅画被烧毁了,所幸的是我们还有一个完美复制品,那你愿意看这个复制品呢,还是看《蒙娜丽莎》原作烧成的灰呢?结果大多数人居然选择了看灰。我觉得给这样的人看艺术品纯属浪费。所以时刻反思一下自己的动机是个好习惯。不过你也不用有心理负担,因为正如我们不在乎别人的动机,别人也不在乎我们的动机。

第三,更高级的要求,是对于具体个人之外的、广泛意义上的“世人”,我们要充分了解、甚至运用隐藏动机这个知识。这些知识能让我们发现系统的漏洞。比如说读书就可能是有隐藏动机的,有些人只买书藏书不读书。如果你能洞察到世人的各种隐藏动机,也许你可以利用这些洞见获取一些利益。比如中国家长给孩子买书,买的往往不是孩子想读的书,而是他们想让孩子读的书。所以,出版商就会做一些面向家长的“童书”,比如弄些上一代人小时候喜欢的东西,重新包装,让这些父母买给他们的孩子。其实新一代孩子对那些东西根本不感兴趣,但关键是家长感兴趣。

但你也可以用这些知识做些好事。比如说给一个有意义的慈善机构募捐,你可以采用一些显眼的募捐方法,比如给捐款人发个可穿戴的纪念品、派两个长得漂亮的人去对方家里或者公司募捐。

如果你更厉害、更大胆的话,你还可以对不合理的系统进行改革。如果你认为现在的医疗系统实在是太荒唐了,也许你可以想想怎么推动一些实实在在的、真正的医疗服务。比如说,我们能不能借助互联网和大数据,把每个医院、每个医生的治愈率、医疗事故纪录和价目表公布出来,让患者能轻易地货比三家。

如果上述这些你都做不到,这本书的两个作者,西姆勒和汉森,有一个建议。你可以把这些知识当作谈资,随时点评一下生活中的隐藏动机,只要不是针对具体的人,这件事儿也挺酷的。这证明你是个诚实的人,是个有智慧的人,还是个有勇气的人。

好了,这本书的内容,我已经为你介绍的差不多了。最后,我们再来总结一下。

在自然世界中,生物的竞争有两种模式,一种是种群与种群之间的竞争,一种是种群内部,个体与个体之间的竞争。不管其他物种是怎样,人类社会主要是后一种竞争,也就是人与人之博弈。所以我们上学并不仅仅是为了学习知识,而是为了增加将来的竞争手段。

在理想的社会中,竞争应该是一种正和博弈,也就是蛋糕越来越大,每个人都越来越好。但是在现实社会中,虽然在大方向上是蛋糕在越做越大,可是大多数人面临的都是零和博弈。竞争不是为了共赢,而是此消彼长。在这种情况下,为了防止恶性竞争,就形成了一系列的“社会规范”。于是,一种和社会规范博弈的局面就产生了。就这样,我们不仅有了各种各样的“潜规则”,每个人还有了各种各样的“隐藏动机”。而在知道这个关于真实世界的事实之后,我们要做的不是单纯的肯定或否定“隐藏动机”,要正视它,正视别人,正视自己,让自己活得更明白。

撰稿:万维钢 脑图:摩西脑图工作室 转述:怀沙

划重点

1.在理想社会中,竞争应该是以互利互惠为原则,以合作共赢为基础的正和博弈。但在现实社会,“你多我少”,甚至“你死我活”的零和博弈,才是这个世界的竞争真相。

2.虽然有限制竞争扩大的“社会规范”存在,但是不同领域、行业,人们都会进行突破“社会规范”的尝试,在符合社会规范的行为下,都有自己的“隐藏动机”。

3.我们要做的不是单纯的肯定或否定“隐藏动机”,要正视它,正视别人,正视自己,让自己活得更明白。