《大器晚成》 李南南解读

《大器晚成》 | 李南南解读

关于作者

这本书的作者,是《福布斯》杂志的发行人,叫里奇·卡尔加德。从某种程度上看,他可能是全世界,最适合研究大器晚成这个话题的人之一。因为他每天的工作,就是找到不同的,评价人才的标准,然后推出五花八门的排行榜。换句话说,不管是现代社会对年少成名这件事的痴迷,还是我们对大器晚成这件事的误解,作者都有非常扎实的体感。

关于本书

现代社会对年轻有为的痴迷诞生于20世纪80年代,它与个人计算机的崛起,以及比尔•盖茨、史蒂夫•乔布斯等20多岁就一举成名、颠覆传统和迅速致富的青年才俊相伴相生。这种迷恋少年有成的文化氛围要求年轻人必须及早获得更多成就,快速走向成功。对于今天20多岁的年轻人来说,这种期望传达的信息很明显:成功要趁早,不然你再也没机会了。《福布斯》杂志发行人里奇•卡尔加德认为,这其实是一个误解。无论你年岁几何,你都有机会。

核心内容

菲茨杰拉德曾经说过,美国人的人生,没有第二幕。言外之意,干什么都得趁年轻,错过就再没机会了。但是,这本书的作者,却提出了一个截然相反的观点。他认为,年轻是个优势,这不假。但是,中年,其实是一种更大的优势。而且不仅是中年,你从出生到老去,每个年龄段,你都会获得某种相应的,其它年龄不具备的能力。从这个角度看,所有人都可以大器晚成。注意,这可不是一句心灵鸡汤,这背后其实有来自神经科学、脑科学、社会学上的一整套解释的。借用作者的话说,每个人都可以大器晚成,这其实是一个不争的事实。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读书叫《大器晚成》。这本书主要回答了一个问题,为什么每个人都可以大器晚成?

不知道你仔细琢磨过没有,大器晚成其实是一个有点奇怪的词。奇怪在哪?你看,同样是形容成功,假如用年少有为,就透露着几分对天赋的羡慕。假如用大器晚成,就隐隐透露着一种励志的成分。但是,你仔细想想,我们什么时候会觉得一个人特别励志?大概率上,是这个人的自身条件不是特别好,或者没什么资源上的优势,全凭一股韧劲,付出了比别人多的辛苦,才干出一番名堂。换句话说,大器晚成这四个字,之所以能带来一种励志的感觉,是基于一个前提。那就是,年轻是最大的优势,而大器晚成的人,已经失去了这种优势还能把事情干成,因此了不起。这个共识的背后,其实也隐含着一种焦虑。中年人就害怕自己在职场上已经没有竞争力,害怕被年轻人取代。而年轻人呢,也焦虑,担心不能在年轻时干出一番成就,老了就没竞争力了。

菲茨杰拉德曾经说过,美国人的人生,没有第二幕。言外之意,干什么都得趁年轻,错过就再没机会了。

但是,这本书的作者,却提出了一个截然相反的观点。他认为,年轻是个优势,这不假。但是,中年,其实是一种更大的优势。而且不仅是中年,你从出生到老去,每个年龄段,你都会获得某种相应的,其它年龄不具备的能力。从这个角度看,所有人都可以大器晚成。注意,这可不是一句心灵鸡汤,这背后其实有来自神经科学、脑科学、社会学上的一整套解释的。借用作者的话说,每个人都可以大器晚成,这其实是一个不争的事实。

而且,这本书有意思的地方还在于,大器晚成这个话题,还有一个反面。你看,假如我们绕到这个话题的背面,就会发现一个问题。那就是,既然中年是一种更大的优势,那么,我们以前为什么不这么想?我们为什么一直更偏重于把年轻当成优势?作者认为,这其实是我们的教育机制、社会评价标准,还有社会叙事方式,共同塑造的结果。换句话说,这本书,不仅仅是在探讨大器晚成这个话题本身。它也在反思我们整个社会的教育方式,以及我们对人才的定义标准。

这本书的作者,是《福布斯》杂志的发行人,叫里奇·卡尔加德。从某种程度上看,他可能是全世界,最适合研究这个话题的人之一。因为他每天的工作,就是找到不同的,评价人才的标准,然后推出五花八门的排行榜。换句话说,不管是现代社会对年少成名这件事的痴迷,还是我们对大器晚成这件事的误解,作者都有非常扎实的体感。比如,《福布斯》每年都会评选出30位30岁以下精英。再比如,几乎每个行业,都会定期评选青年才俊。这些评选已经成为一门产业。借用作者的话说,美国社会,过度奉行神童文化,已经有点患上了年少成才狂热症。当然,这本书不是在彻头彻尾地否定我们对年少成名的追捧,而是作者觉得,这件事现在有点过度,想借这本书,给它踩踩刹车。

事先说明,这本书虽然主要针对的是美国社会。但是,里面的很多观点,对我们来说,也很有启发。

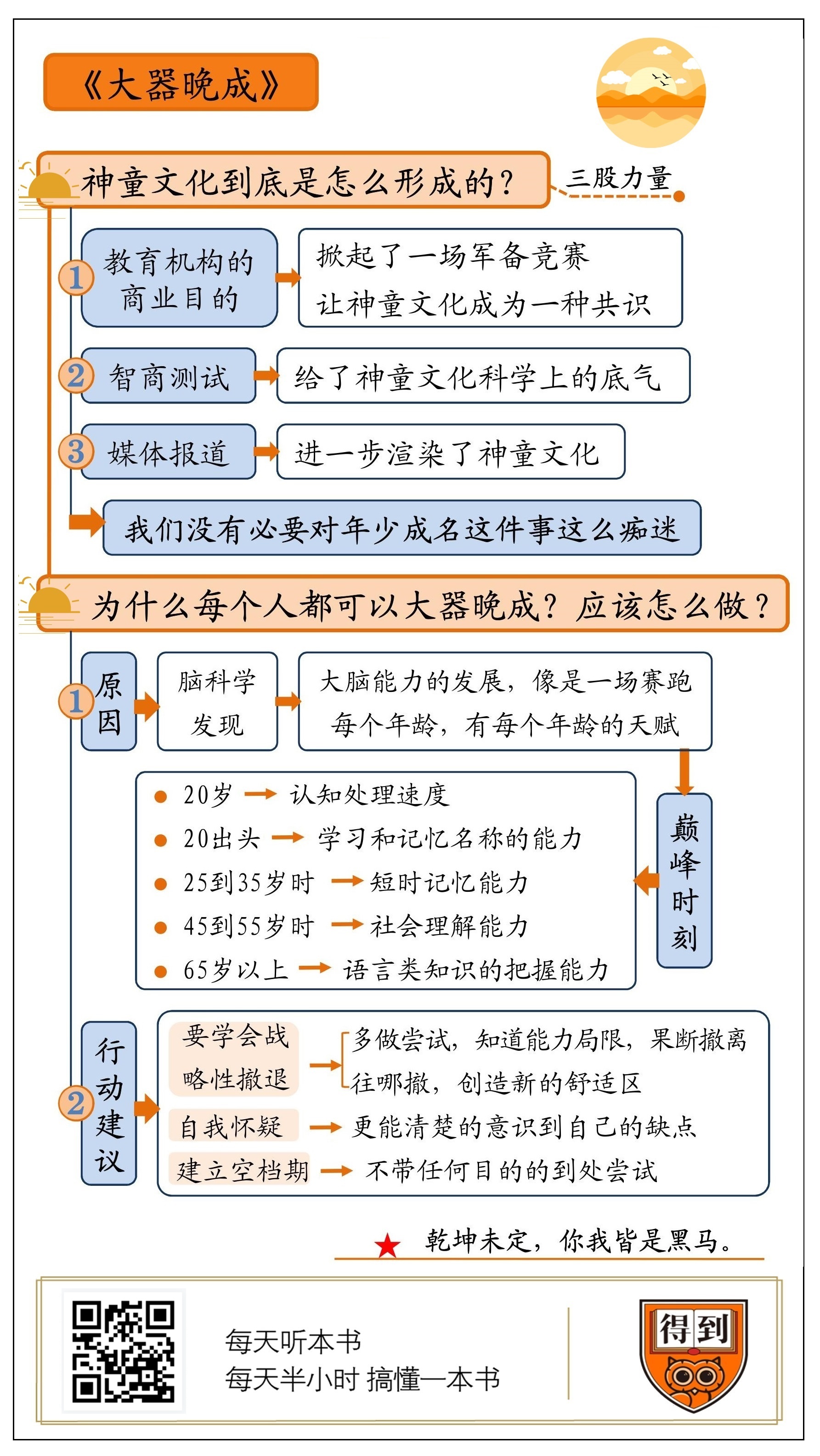

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,我们先说说,人们为什么会对年少成名这件事那么追捧?这个现象是怎么形成的?这是作者对社会人才制度的反思。第二部分,我们再说说,中年人的优势是什么?也就是,为什么每个人都可以大器晚成?作者又给了哪些行动建议?

首先,第一部分,为什么人们会对年少成名这件事那么痴迷?事先说明,年少成名,这本身是一件好事。问题不在于这件事本身,而在于,对它的痴迷程度,已经影响到了我们的正确判断。

比如,有个叫赖利·韦斯顿的编剧,曾经在好莱坞风光一时。因为她还不到19岁,就拿到迪士尼旗下一个电影公司,30万美元的编剧合同。大家一看,这是个天才啊。很多媒体开始抢着报道。但是,没过多久,这个故事就出现了反转。这个人的身份是假的,她其实已经30多岁。媒体问她为什么造假?她的解释是,假如人们知道我已经30多岁,就没人会理我了。注意,这件事不是一个个案。作者在经营《福布斯》杂志的这些年,见过很多类似的情况。用他的话说,整个社会,从来没有像今天这样,对年少成名有如此深切的焦虑。

那么,这个局面到底是怎么出现的呢?作者认为,背后是这么三股力量杂糅在一起,造成了我们对年少成才的过度追捧。

第一股力量是商业,确切的说,是社会上的精英早教机构。你可能会觉得奇怪。因为教育机构只是众多产业中的一个分支啊。它有那么大的影响力,来改变一个社会的心态吗?

其实,假如站在家长的角度,这件事就容易理解了。你看,一个家长,人到中年,基本会发生这么几件事。首先,这可能是一个人一生中,积累财富最多的年纪。说白了,就是手头有足够的钱。其次,他们大概已经意识到,自己这辈子就这样了,很难再有大的改变。那么,这些钱往哪花呢?

那些教育机构,瞄准的就是这个空档。它们会通过一切渠道,向家长灌输一个概念。那就是,成才要趁早。人生的决胜期,就这么几年。错过了,就再没有机会了。注意,这个理念本身对不对不重要,关键是,它能激发一场教育的军备竞赛。只要有一批家长参与,别的家长,就会跟进,生怕落后。

这场军备竞赛已经搞到什么程度?根据这本书里的说法,在美国,针对三岁孩子的第二语言课程,价格已经飙升到每年三万美元以上。这些课程有没有效果?这个问题暂且不论。关键是,当参与的人足够多,投入的资源足够大时,不管这件事的前提是否正确,它都会在一定程度上,成为一个社会共识。要知道,我们的观点,很多时候是被行为反向塑造的。也就是,一件事你本来未必认同,但当你参与其中,你就会潜移默化的,认为它其实是对的。结果,成才必须趁早,这个原本用来宣传的商业口号,就这么逐步被放大,成为一大批人的集体共识。

你可能会说,大家都趁早把教育搞起来,多学点东西,这也是一件好事啊。作者认为,未必。它会带来很多负面的影响。比如,这会给学生带来巨大的压力。而且这个压力大到,超过很多人的想象。根据美国疾控中心的调查,今天,达到重度抑郁标准的高中生和大学生数量,是20世纪60年代的5倍。在美国高中生里,有16%的人考虑过自杀,甚至还有13%的人制定过自杀计划。

再比如,对年少成名的痴迷,反而会让孩子对很多原本感兴趣的事失去热情。《华盛顿邮报》曾经报道过,说现在有70%的儿童,超过13岁以后,就不怎么系统地参加运动了。不是没机会参加,而是不想参加。因为他们在很小的时候,就接受到了特别专业的训练,参加过大量严酷的竞争。你看,运动本来是个爱好,但这么一搞,反而成了一种任务,一种负担。而且站在家长的角度看,大家都觉得,要成名必须趁早。假如在小时候玩不出什么名堂,看不出什么天赋,那么对孩子运动的投资,就是一个失误,你得及时止损。你看,这就导致,一个孩子的教育节奏出现问题。年幼时,经历一通狂轰滥炸,什么都学一点,但什么都不精。等长大一点,想踏踏实实的学一门东西时,又很难获得家里的支持。

但是,话说回来,一个人的真实天赋,真的能在很小的时候,就被看出来吗?其实,在过去很长一段时间里,大多数人认为,是能的。这就要说到,助推神童文化的第二股力量,这就是,智商测试。

将近一个世纪以来,智商测试在很多国家盛行。也正是这个测试,给了神童文化,在科学层面上的底气。大家都觉得,智商是天生的,因此对神童的判定肯定是对的。注意,这句话背后有一句潜台词,那就是,人生是可以被一眼望穿的。而这个一眼望穿人生的工具,就是智商测试。

但是,智商测试真有那么准吗?这个问题,我们要从智商测试的来历说起。世界上最早的智力测试量表,出自一个叫阿尔弗雷德·比奈的神经科学家。1899年,法国通过了一项针对6到14岁儿童的义务教育法。这就导致一个问题,很多学生跟不上。你看,以前学生少,有不懂的可以问,这就能确保,全班大概能跟上一个统一的进度。但是,学生多了以后,不可能一对一的补课,万一有学生跟不上,就比较麻烦。而且学校还发现,有这么一批学生,不管上什么课,都比别的孩子慢一拍。那么,应该怎么对待这些慢热型的孩子呢?有人找到了比奈。比奈认为,要想帮助这些学生,你得先了解他们的真实能力。于是,他和一个叫西蒙的医学院学生,在1905年的时候,一起设计出一套测试,用来测量3到16岁孩子的脑力水平。这套评估标准,叫比奈西蒙量表。也是世界上最早的智商测试量表。

有关这个量表的细节,我们就不多说了。但是,有一件事要特别注意。那就是,在比奈本人看来,这个量表只能作为一个时间段的参考。它反应的是,一个孩子在同龄人中的脑力水平。随着年龄改变,这个水平也可能改变。说白了,这个测试根本没法反映一个人一生的智力水平。

但是,这件事的转折就在于,比奈怎么想已经不重要了。因为这个量表实在太好用了。当时,世界上的很多国家,都在面临教育规模化的问题。它们都需要一套标准化的测试工具。于是,智商测试开始在全世界风靡。而且几乎是同一个时期,其它的测试工具,也纷纷出现。比如,迈尔斯布里格斯类型指标,就是当时出现的。这是一种人格测试方法,据说直到今天,很多公司的HR仍然在使用。但是,它真的准确吗?作家亚当·格兰特曾经说过,假如把占星术放在一端,把心脏监护器在另一端。那么,布里格斯量表的位置,就在这中间。说白了,就是一半科学,一半占卜。它并不严谨。

但是,严不严谨已经不重要。因为它方便了。你看,这些测试把智力、人格、品性这些极难量化的指标,通过一纸测试,就变成了白纸黑字的数据。你看,就冲这个方便程度,即使后来有更准确的测试方法,也很难替代它。而且更重要的是,这么做,会带给人一种掌控感。但是,注意,仅仅是掌控感。它不是真的掌控。

这就是助推神童文化的第二股力量,包括智商测试在内的,一整套被过度使用的测试体系。至于第三股力量,不用多说,你也能想象到。这就是媒体。

谷歌搜索结果显示,自从1960年以来,神童这个词在报纸、文章和其它媒体中出现的频率,增加了十倍以上。在媒体的不断渲染下,神童文化,又往人们心里走了一步。这其中的道理并不复杂,咱们在这就不多说了。

好,以上就是第一部分内容。神童文化到底是怎么形成的?作者认为,背后有这么三股力量在推动,第一,教育机构出于商业目的,掀起了一场军备竞赛,让神童文化潜移默化的成为一种共识。第二,智商测试,又给了神童文化科学上的底气。第三,媒体报道,又进一步渲染了神童文化。

作者说了这么多,并不是要彻头彻尾地否定神童文化。而是想说,我们没有必要对年少成名这件事这么痴迷。它不是唯一的出路,就像这本书说的,每个人都可以大器晚成。接下来,第二部分,我们就说说,为什么说,每个人都可以大器晚成?要想成为一个大器晚成的人,我们又该怎么做?

作者认为,大器晚成这件事,最重要的一个信心,来自脑科学的发现。过去我们都觉得,越年轻,脑子越好使。但是,已经有越来越的研究发现,人的大脑能力,其实并不是像一个球一样,均匀的膨胀,从出生膨胀到20岁,然后就逐渐撒气。大脑能力的发展,其实更像是一场赛跑。这个阶段你领先,下个阶段我领先。每个阶段,都会此消彼长,有的能力减退,有的能力变强。换句话说,没有哪个年龄段,能同时具备所有优势,也没有哪个年龄段,会同时具备所有劣势。

比如,大脑中跟决策、规划和控制冲动有关的脑区,叫前额叶皮层。这个区域,一般直到青春期结束之后,大概是25岁左右,才会彻底成熟。换句话说,过去我们都觉得,成年人能更好的控制情绪,是因为社会阅历多。但是,从脑科学的角度看,这其实是一种刚性的生理能力。它很难通过其它方式获得。前额叶皮层不仅是个刹车,它还负责向其它的脑区传递信号,负责把目标和行动连接起来。说白了,就是激发执行力。你能规划出明确的目标,并给能够行动起来。

再比如,大脑里有个东西叫髓鞘,是用来传递神经信号的。我们的联想能力,把不同的知识经验融会贯通的能力,就跟这个髓鞘有关。这个东西的主要生长期,也是在20岁以后。

当然,很多人可能会觉得,到了三四十岁,有些时候反应不如二十几岁时快,没有那么灵敏。这其实是因为,大脑的突触,这也是神经网络的一部分,它在自我修剪。这个过程,就像修剪树枝一样,把一些东西剪掉。这听起来好像是个坏事,毕竟,神经网络的总量变少了啊。但是,要知道,在此前的几年,青春期的大脑快速生长,很多神经网络复杂的纠缠在一起。而这些修剪能让复杂的神经网络在一定程度上被约束。而保留下来的神经网络,传递信息的效率会更高。这就像修路,把分叉修剪掉,主干道反而变得更明朗。

美国麻省总医院的一个研究员,叫劳拉·格曼曾经做过一项研究。评估了5.5万个对象的认知能力。结果发现,人的认知能力,大概是这么一个发展过程。在青春期末期,大概是快到20岁的时候,认知处理速度达到巅峰,也就是反应特别快。到了20出头,学习和记忆名称的能力达到巅峰。再大一点,25到35岁时,短时记忆能力最突出。再往后十年,也就是45到55岁时,社会理解能力达到巅峰状态,也就是非常擅长跟人交流沟通。注意,到这一步还没完,到65岁以上,你还有一项能力会达到顶点,这就是对语言类知识的把握。

基于这个结果,我们就能理解很多现象。比如,为什么大家都喜欢听老人讲故事?不光是因为社会阅历丰富,人家的语言表达能力也确实更强。再比如,为什么有人说外科医生的巅峰年龄是50岁左右,因为这时,你不仅有了充分的技能,你的同理心也会变得更强,更擅长跟病人沟通。

换句话说,每个年龄,有每个年龄的天赋,千万不要浪费它。那么,落实到行动上,我们应该怎么做,才能把这个优势发挥出来呢?在这本书里,作者给了一个建议。他说,你要学会,战略性撤退。

什么叫战略性撤退?简单说,就是你要多做尝试,然后尽早知道,哪些事是你做不了的,知道你的能力局限,然后在这些事情上果断撤离。

要知道,毅力是一种非常有限的资源。早在1996年,社会心理学家罗伊·鲍迈斯特就曾经做过实验。把人分成两组,一组人吃巧克力,另一组要做的,就是忍住,不吃巧克力,只吃胡萝卜。然后,再让这些人去解答那些特别复杂的谜题。结果发现,在答题环节,巧克力组坚持的时间,要比胡萝卜组长得多。因为胡萝卜组的毅力,已经被上一个环节用掉了。换句话说,毅力就像你的存款,你可以提取,但不能透支。而战略性撤退的本质,就是合理的管理你的毅力资产。

《魔鬼经济学》的作者,经济学家斯蒂芬·列维特曾经说过,我在经济学领域之所以能取得成就,其中最重要的因素就是,我是一个善于舍弃的人。我从一开始就将早点败,快点败当成自己的座右铭。

这句话的潜台词其实是,很多时候,我们不是通过坚持来定义自己。而是通过放弃来定义自己。说白了,就是发现不合适,就赶紧撤。

那么,该往哪撤呢?我们在做自我规划时,总喜欢考虑这么一个问题,那就是,到底是该停在舒适区,继续做自己熟悉的事呢?还是应该走出舒适区,闯一闯呢?其实,这个问题还有第三个选项。那就是,创造新的舒适区。也就是,在自己的能力版图内,找到一个更有性价比的事业。

说一个我个人的感受。前几年,网络视频刚刚兴起,招募了大量的年轻人。好多人都觉得,这是新事物,是年轻人的天下。但是,在过去很长一段时间里,有大量的爆款网络节目,其实是一些从电视台出来的,资深电视人做出来的。他们大概是第一批,从传统媒体走向互联网的内容人才。这就是典型的,创造新的舒适区。你看,做内容,这是他们擅长的。而网络节目,当时又缺少专门的节目人才。一旦走进这个领域,他们的优势就会被迅速放大。

好,这是作者给我们一个建议。你要学会,战略性的放弃。类似的策略,这本书里还有很多。

比如,战略性自我怀疑。乍一听,自我怀疑好像不是什么好事。但是,作者认为,关键在于你怎么看。假如把它当成情绪,那么它就会不停的打击你。假如只是把它当成单纯的信息,那么自我怀疑,就能成为一个可靠的顾问。你看,人在什么时候会自我怀疑?大概率上,是这件事触及到了你的能力短板。顺着这个信息,你就更能清楚的意识到自己的缺点。

再比如,作者还有个建议,叫建立空档期。也就是,留出一段时间,不带任何目的的到处尝试。去尝试以前想做,但没做过的事。

听到这,你可能会说,这些建议听起来,好像也不是特别新鲜啊。但是,我觉得有意思的地方,其实不在于这些建议本身。而是这些建议,其实都有点违背直觉。你看,过去我们认为贵在坚持,但作者告诉你要撤退。你觉得自我怀疑不好,作者偏偏认为有用。我觉得,这个反转就在于,一个东西到底是优势还是劣势,其实不在于这个东西本身,而是在于,你能不能恰到好处地驾驭它。这些建议放在年轻人身上,也许弊大于利。但是,对年长一点的人来说,就能更好的驾驭他们。你看,你有足够发达的前额叶皮层来控制冲动,不会一根筋走到底,这让你能在该放弃的时候放弃。你的阅历能带给你自信,这让你在自我怀疑时,不至于彻底否定自己,而是冷静的审视这个信号背后有用的信息。从这个角度看,假如年轻是一种优势,那么年龄,就是关于优势的优势,也就是,它能让你更好地驾驭这些优势。

到这里,这本《大器晚成》的精华内容,已经为你解读完了。最后,我还有一点个人感受。过去我们在形容一个人的职业时,习惯把职业分成两种。第一种是推石头型的职业。比如体力劳动,你只要停下,就没有收益。第二种,是滚雪球型的职业,你的优势,会随着阅历的增长,一路累积。就像巴菲特说的,人生就像滚雪球,关键是找到足够湿的雪,和足够长的坡。但是,看完这本书之后,你会发现,这个坡其实不是一个笔直的大路。它沿途遍布着很多路口,总有一个,会让你形成巨大的势能,给你带来新的机会。借用这本书封面上的一句话,乾坤未定,你我皆是黑马。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.毅力就像你的存款,你可以提取,但不能透支。而战略性撤退的本质,就是合理的管理你的毅力资产。

2.很多时候,我们不是通过坚持来定义自己。而是通过放弃来定义自己。

3.建议你建立空档期:留出一段时间,不带任何目的的到处尝试,去尝试以前想做但没做过的事。