《坐在我对面的杀手》 朱步冲解读

《坐在我对面的杀手》| 朱步冲解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你讲述的书,是美国犯罪心理学专家约翰·道格拉斯撰写的《坐在我对面的杀手》。

约翰·道格拉斯,是美国联邦调查局资深罪犯行为画像师和犯罪调查分析师,任职长达25年;他一手创建了联邦调查局行为科学调查支援科,并参与过许多美国犯罪史上大案要案的刑侦工作,同时也是多部经典美国犯罪题材影视剧的技术顾问,比如《沉默的羔羊》,以及续作《汉尼拔医生》等等;而他的上一部著作《心理神探》,更是被奈飞购买,改编为同名美剧。

光看这本书的书名,大家可能就想到,它的内容就是和重案凶犯短兵相接,斗智斗勇的故事。没错,本书讲的,就是道格拉斯讲述自己参与调查的四件重大杀人凶案,但是道格拉斯叙述的重点并不是案件的侦破,而是案件侦破之后,自己和这四名杀人重犯进行面对面的沟通,试图从犯罪心理学、行为学角度分析他们作案动机与模式的故事。

在本书序言中,道格拉斯就说,几十年来,自己工作的核心,就是了解形形色色罪犯的潜在动机——是什么决定了他选择某个特定受害人,使用某种特定的凶杀方式?在犯罪过程中,最能让他在情感上获得满足的部分是什么?这些宝贵的一手资料,能够有效回应犯罪心理学专家提出的各种假设和猜想,为搭建一个有效的分析框架添砖加瓦。这样既能在案件发生后,快速对罪犯形成心理与行为学侧写,从而锁定嫌疑人群体,也能有针对性地形成一系列公共措施,防患于未然。道格拉斯在书中,还提出了一个简明扼要的公式:了解犯罪动机+搞清犯罪行为模式=初步锁定犯罪嫌疑人。

当然,通过与罪犯直接对话交流来获取这些信息,在上世纪70年代,道格拉斯刚刚进入联邦调查局的时候,还是一件全新的创举。毕竟,在当时,犯罪心理学和行为科学,看起来充满了主观意见和推测,这和刑事犯罪调查讲求实证,注重量化分析的需求并不契合。

不仅如此,当时的司法界,对于罪犯还有许多先入为主的偏见:比如,在沟通中,所有罪犯一定会坚持自己是无辜的,并且把责任推卸到受害者头上;罪犯选择杀死受害者,是因为当地刑法中没有设置死刑;所有连环杀手几乎都是后天环境塑造的,与家族遗传无关,诸如此类。当然,随着犯罪心理学和行为科学研究的深入,很多诸如此类的偏见,被证实是错误的。

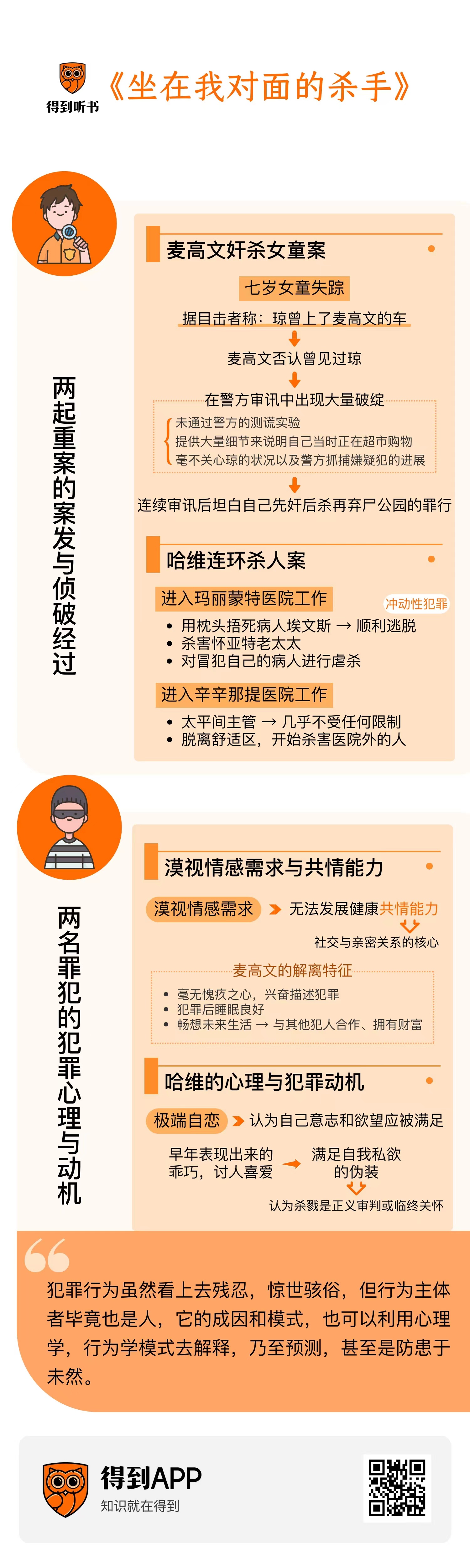

相信说到这里,你已经对本书的内容产生了相当的兴趣,那么接下来,我就分两部分,为你介绍本书的主要内容。由于篇幅所限,在本书涉及的四件重案中,我只能为你介绍其中的两件,分别是1973年的麦高文恶性杀人案,以及绰号“死亡天使”的凶犯哈维犯下的连环杀人案。在第一部分中,我将为你介绍这两起重案的案发与侦破经过;而在第二部分中,我们结合道格拉斯的分析,来分析这两名罪犯的犯罪心理与动机。

在本书中,出场的第一名罪犯,是被关押在美国新泽西州监狱里的约瑟夫·麦高文,他是一名高中化学老师,还拥有硕士学位,戴眼镜,斯文有礼。但是,就是在1973年4月的一个下午,麦高文犯下了一桩美国犯罪史上堪称骇人听闻的罪行。

当天下午两点多,一个年仅七岁,叫琼的女孩,决定出门一趟。作为当地青少年志愿组织“童子军”的一员,琼要到大街上参加义卖,也就是卖自己烤制的饼干来筹集慈善捐款。然而,琼抱着两盒饼干出门之后,再也没有回来。

根据目击者提供的信息,在出门之后,琼就上了一辆崭新的汽车,而这辆车的车主正是住在附近的麦高文。琼的父母连忙上门,询问自己女儿的下落,但麦高文表示,自己从来就没有见过琼。

随后,警察,以及社区里的热心居民,还有琼在童子军里的小伙伴,组成了志愿者团队;他们在城镇里展开了大规模的搜寻行动,麦高文也是其中的一员。但不幸的是,毫无所获。

在这种情况下,麦高文自然变成了第一嫌疑人,警方也在审讯中发现了越来越多的破绽:首先,他没有通过警方的测谎实验。再比如,当警察询问,在小女孩琼失踪的时间段里,他究竟在干什么的时候,麦高文说自己在超市购物,还提供了很多细节,比如购物清单等等。但异乎寻常的是,麦高文对小女孩琼的状况,以及警方抓捕嫌疑犯的进展,丝毫没有表现出任何关心。道格拉斯说,事实上,很多杀人凶案的嫌犯,比如大名鼎鼎,涉嫌谋杀前妻的橄榄球明星O.J.辛普森,在被警方询问时,也表现出同样的倾向。

最终,在连续的审讯后,麦高文的心理防线崩溃了。他坦白,当他遇到琼的时候,身上并没有零钱来支付饼干的费用,所以就让琼坐上了自己的汽车,把她带回了自己的住宅。当琼进屋后,麦高文先是把她拖到了一楼的卧室,惨无人道地玷污了琼,然后又出于恐惧,残忍地掐死了她。随后,麦高文把琼的尸体装入了汽车后备箱,开车来到了临近纽约州的一个生态公园,把尸体遗弃在了那里。

麦高文的这件案子,因为有目击证人,再加上受害人和罪犯同在一个社区,所以迅速就被警方破案。但是,书里随后讲到的第二件凶案,就曲折复杂多了:不但时间跨度长,受害人数量多,而且凶手更加狡猾,隐蔽得更深,从而能长期逍遥法外。这就是美国犯罪史上,大名鼎鼎的“死亡天使”连环杀人案。

“死亡天使”的真名,叫唐纳德·哈维,从外表上看,是个爱微笑,性格阳光的大男孩。然而,在这一副“人畜无害”的外表下,隐藏的却是美国历史上杀人最多的连环杀手。从1970年到1987年,哈维接连杀害了87名无辜的受害人。

哈维之所以能长时间逍遥法外,是因为他的工作和职责,给自己编织了一张得天独厚的伪装网。

幼年的哈维,就是个讨人喜欢的男孩,深色卷发,棕色大眼睛,从来不给任何人添麻烦,同学和老师都喜欢他。

1970年,经亲戚介绍,哈维进入了肯塔基州一所天主教医院——玛丽蒙特医院,当上了一名护工。表面上天真热情的哈维,迅速取得了医护人员和修女们的信任和喜爱。

刚入职不久,哈维就实施了第一次谋杀。在审讯时,哈维承认,这是一次冲动性犯罪。原因是,哈维在给一位名叫埃文斯的病人更换静脉输液管时,发现这位病人已经大小便失禁。意识不清的埃文斯用肮脏的床单碰到了哈维的脸,于是,愤怒的哈维用枕头捂死了这位病人,随后给他换上了干净的床单,并告诉值班护士,病人突然死亡。由于埃文斯已经88岁,健康状况相当糟糕,医院方面对哈维的说辞没有产生任何怀疑。

初次犯罪就顺利得手,极大地刺激了哈维的犯罪欲。道格拉斯说,许多连环杀手之所以连续犯案,欲罢不能,有一个很重要的原因就是初次犯案后能顺利逃脱,这极大地增强了罪犯的个人成就与掌控感,认为这是自己智力优越于执法机关的结果。

没过多久,哈维就又杀害了一位名叫怀亚特的老太太,原因不过是怀亚特向哈维抱怨,自己被病痛日复一日地折磨,真希望能够早点解脱。于是,哈维就真的关掉了她的输氧管,导致怀亚特因缺氧迅速死亡。和上次一样,又一位病人的突然死亡依旧没有引起医院任何的怀疑。

越来越大胆的哈维,把自己当做了病人的主宰者,认为自己对他们拥有生杀予夺的大权,甚至开始对冒犯自己的病人进行虐杀。比如,一个叫吉尔伯特的病人,在神志不清中,打了哈维的头部。哈维的报复就是,在吉尔伯特的导尿管里放入了一根锋利的铁丝,铁丝刺穿了吉尔伯特的膀胱和肠道,让他死于内部大出血。哈维供认,在自己进入医院的一年里,他就杀死了至少15个病人。

之所以哈维能够屡屡得手,逍遥法外,除了医院管理的粗疏大意,还有一个原因就是,哈维在医院上班期间,结识了米登。米登是一家殡仪馆的老板。米登教会了哈维许多尸体体征与死亡原因的知识,这对哈维掩盖自己的罪行,起了极其重要的作用。

1971年3月,哈维辞去了在玛丽蒙特医院的工作。也许是因为害怕自己的罪行暴露,也许是因为情绪上的低落,他随后就开始了一段漂泊的生活。在此期间他曾尝试自杀,也曾参军入伍。到了1975年,哈维来到了俄亥俄州的辛辛那提,在另一家医院找了一份夜班工作,这一干就是十年。

在这里,哈维的职责更重了,他是护工、仓库管理员,还要负责太平间的工作。这就导致哈维几乎可以在不受限制和监督的情况下,自由进入医院所有区域。由于他表面上工作卖力,后来还被提升为太平间主管。在这些外部激励的作用下,哈维不仅开始持续犯罪,更醉心于花式杀人,来提升自己的满足感。除了传统的闷死、切断输氧管,哈维还习惯在病人的注射液里做手脚,让他们看上去像是死于某种并发症。

到了后来,哈维的胆子越来越大。用道格拉斯的话说,哈维开始尝试脱离自己的舒适区。在这里,所谓罪犯的舒适区,就是指他们熟悉,并且感到最大满足感的作案手法,或者作案区域,甚至受害者的特定类型。

在本案中,哈维的犯罪舒适区,就是他熟悉的医院。然而在过了一段时间后,哈维甚至把魔掌伸向了医院之外,他身边的人。

当时,哈维在跟他的伴侣同居。偏执而敏感的哈维,觉得有两个邻居在故意勾引他的伴侣,于是哈维就分别在邻居的食物中放入了乙肝血清和剧毒的砷,导致一人重病,一人死亡。另外,哈维还给这些邻居的父母,以及妹夫也下了毒。

当然,哈维的好运不可能永远陪伴着他,他的罪行逐渐浮出水面。首先是在1985年,在一次医院的临时安检中,保安发现哈维的健身包里居然有枪支,还有针头和手术手套,以及一些瘾君子用来吸毒的器具。于是哈维被迫辞职,去了辛辛那提另一家医院。然而,哈维依旧没有收手,在那里又谋杀了至少21名病人。

在这些遇难的病人中,有一个叫鲍威尔,是因为骑摩托车出了事故,导致昏迷。本来,鲍威尔的死亡也没有引发太多的怀疑。但是根据当地交通管理部门的政策,车祸当事人如果死亡,都要接受司法机关的解剖验尸。结果,法医发现,死者的体内散发出一股浓重的苦杏仁味道,这是氰化物中毒的重要特征。于是,警方顺藤摸瓜,终于将嫌疑最大的哈维抓获。在哈维的家里,警方发现了大量的氰化物和砷,都是哈维从医院库房里偷偷窃取的。在铁证面前,哈维终于认罪伏法。

好了,说到这里,两件严重杀人案的真凶,都已经落入法网。其实早在审讯阶段,对这两名罪犯的心理测试,连同案件的犯罪行为学分析,也一起展开了。首先我们来看看麦高文:犯罪心理学家得出的初步结论是,虽然麦高文表面上是一个非常正派、传统、温和的人,但这不过是他虚假的防御性伪装。实际上,麦高文具有某种极度不稳定、紧张和歇斯底里的个性,倾向于用非常暴烈的方式来表达情绪和冲动,并且理智对他的控制力非常弱。

更恐怖的是,由于性格中的严重缺陷,以及缺乏正常的亲密关系,麦高文从青少年时代开始,就对幼年女童产生了一种不健康的兴趣。简单来说,就是麦高文对自己的男子气概和性吸引力严重缺乏自信,从而导致他认为,只有和年幼的女童相处,才会感到轻松自如。

正因为麦高文案件中的恶劣性质,以及罪犯这种表面人格与内在的分裂,道格拉斯和联邦调查局的同事,就决定把麦高文当做第一个访谈对象,来收集他的犯罪动机与心理模式。

在对罪犯进行行为学分析时,之前的专家基本都同意一个前提条件:这些重罪罪犯或多或少都有精神问题,因为没有正常人能够允许自己对他人实施如此残忍的行为,比如谋杀、强奸,甚至更为严重的食人,或者分尸。不过,道格拉斯提醒说,罪犯精神有问题,并不代表他在犯罪时无法控制自己的行为与选择。所以,自己需要搞清楚的第一个问题就是,某种特定的精神问题,会因为什么样的外在刺激,而导致罪犯以某种固定模式来行凶,以及行凶后,罪犯会采取什么样的后续行动,是毁灭罪证藏匿起来,还是公开展示自己的犯罪成果?或者蛰伏一段时间后,寻找下一个受害人故技重施。

和罪犯进行面对面的沟通,其实是一场看不见硝烟的较量。罪犯往往并不愿意向来访的犯罪心理学专家袒露自己黑暗而复杂的精神世界,也会抛出各种各样虚假的说辞来伪造一个自己无法控制行为的假象,希望因此被诊断为精神疾病,从而得到减刑或者假释。所以,道格拉斯说,让罪犯开始放松,袒露内心的办法,就是巧妙设置谈话的主题和节奏,让他先放松警惕,卸下面具,然后开始自白,如同电视访谈节目一样。

为了达成这一点,道格拉斯做了大量的功课,几乎阅读了所有麦高文的案卷、审讯记录和心理报告,还走访了麦高文的很多亲友;道格拉斯首先是和麦高文泛泛聊起了他过去的生活,两个小时之后,才进入主题,请麦高文告诉自己,1973年4月的那个下午,到底发生了什么事。

此时,已经放下戒备,进入状态的麦高文开始回忆自己犯罪的每一个细节,甚至激动到满头大汗,呼吸急速,肌肉颤抖。此刻,道格拉斯注意到了两个重点。

首先,类似的犯罪冲动与愤怒情绪,已经多次在麦高文的内心深处形成,只是没有转化成现实的犯罪行动。证据就是,麦高文形容,自己在面对受害者琼的时候,内心有两种愤怒情绪:红色怒火和白色怒火。这说明,麦高文在过去也经历过类似的情绪,他对自己的愤怒并不陌生,甚至还为它们分别起了名字。

最后,虽然麦高文有严重的心理问题,但这并不表示他对自己的行为没有控制力。他对琼的谋杀,先是酝酿了具体计划,再有条不紊地展开。根据麦高文的叙述,他对琼进行了两次攻击。在初次袭击后,他发现琼的身体还在抽搐,并没有死亡,于是他决定采取行动,确保被害者最终死去。

另外,麦高文对死者尸体的处理,也显示了他对自己行为的掌控力。麦高文并没有惊慌失措,他用了毛巾和清洁剂来清洗地板,然后又开车把尸体抛弃在一个遥远的地方。返回家中后,他还装作若无其事,作为志愿者参加了搜寻受害者的行动,以掩盖自己的罪行。

在调查研究中,道格拉斯提出一个非常重要的论点,那就是:虽然这些杀人罪犯行凶的对象,作案模式与频率千奇百怪,各不相同,但仔细分析的话,这些犯罪行为背后,都有三个基本动机:那就是操纵、支配和控制。

其实,我们每个人都会出于本能,希望能够对自身的行为、周边的环境实施有效的掌控。但这些罪犯的支配掌控欲,则远远超越了正常的范畴。这是为什么呢?我们曾经为大家解读过两本心理学方面的经典著作《人际关系综合征》和《天生非此》。《天生非此》的作者詹姆斯就在书里提供过一个数字:在英国,80%的囚犯都有一些精神创伤,而大部分囚犯,在调查中都显示,在幼年时期曾经被父母虐待过。可以说,童年成长经历中所遭遇的虐待,让这些孩子发展出了对外界的异常支配欲,这对于他们日后走上犯罪道路,起到了不可低估的助推作用。

根据詹姆斯的分析,具体来说,很多家长在孩子降生时,对孩子有着近乎完美的期待。但孩子在成长过程中展现出的各种不足,打破了父母对自己的病态自恋和过高评价,从而让他们不知不觉之间,把自己的羞耻感和挫败感投射到了孩子身上。于是一种恶性循环开始了,不断的侮辱和虐待激发了孩子的愤怒和自我意识,他们开始用各种办法,来消极或者积极地与父母对抗,然后再遭到父母变本加厉的惩罚。

另外,频繁遭遇虐待的孩子,为了减轻这种虐待造成的痛苦,就逐渐产生了一种独特的逃避方法——“解离”,解脱的解,离开的离。说白了就是,如果一个孩子无法脱离糟糕的现实,他就会通过切断自我和现实之间的联系,来逃避糟糕的环境带给自己的负面情绪。比如,在遭遇虐待的时候表现得出奇冷静,仿佛自己在旁观别人遭遇虐待一样。

那么,“解离”会引发什么样的不良后果呢?首先是让孩子把所有不好的记忆强行压抑到了潜意识深处,逐渐形成了潜伏性创伤。其次,“解离”会让孩子不仅学会漠视自己的情感需求和感受,进而发展到漠视所有他人的情感需求,从而无法发展健康的共情能力。而共情能力,恰恰是社交与形成亲密关系的核心。

道格拉斯在本书中,特地强调说,在自己和麦高文进行面对面的沟通时,就感觉到麦高文有非常明显的“解离”特征。他在叙述回忆中,对自己的行为丝毫没有愧疚之心,并兴奋地描述了自己如何抓住被害者琼的脚踝,把她甩来甩去,并把她的头部撞向地板上的瓷砖,诸如此类;并且还强调,犯案之后的那几个夜晚,他都睡得很好。

另外,在访谈的结尾阶段,麦高文甚至还畅想了自己获得假释,离开监狱后的新生活。他说,自己会去纽约,一个曾经和麦高文关在同一所监狱的犯人在获释后,就在纽约做电工。他曾答应麦高文,如果麦高文能够出狱,两人就继续做搭档。同时,麦高文甚至抑制不住自己的得意,向道格拉斯炫耀说,自己其实很有钱,因为他从自己母亲和外祖母的人寿保险赔偿金里,拿到了一大笔钱。这笔钱由自己的亲戚代持,存放在另外一个州的银行里。

由于无法共情,那些被长期虐待的孩子,也就无法与他人建立起平等互惠、坦诚的关系,而是会开始模仿自己喜欢操控、高高在上的父母,认为只有通过自私、任性的方式与他人打交道,这样的关系才会让自己感觉良好,同时是正当的。另外,为了弥补被父母长期贬低、打压的屈辱感,这些孩子会在认知中营造出一种幻象:自己对这个世界无比重要,自己的意志和欲望应该不打折扣地被满足和实现。这种急剧膨胀的操控和支配欲,不仅会让人产生极度的自恋倾向,也让犯罪的种子,在不知不觉之中生根发芽。

让我们回头再来看看麦高文,他的行为几乎可以被当作这种理论的完美注脚。实际上,麦高文终其一生都没有能够逃脱他母亲专横的管制与影响。一个显著的例证就是,即使成年,拥有不错的学历和工作,但麦高文依旧和母亲与外祖母合住在一栋房子里。而促成麦高文针对琼下手的直接原因,是在凶案发生之前的两件事。首先,是麦高文的同事们策划假期出去集体旅行,但没有邀请他,可能是因为麦高文古怪而自闭的性格,让他在日常工作中始终和同事格格不入。其次,麦高文刚刚离开了自己的女友,原因是专制而霸道的母亲,不同意两人的婚事。这两件事,引起了麦高文内心激烈的挫败感和愤怒,他决心通过杀人来宣泄自己的愤怒。用他自己的话说就是,那一天,任何出现在自己面前的陌生人都会死。

在走访完麦高文之后,“死亡天使”哈维就成了道格拉斯的第二个进行面对面访谈的对象。此时,哈维已经被控28项重罪,被判处了三个无期徒刑,被关押在俄亥俄州的一所监狱里。即使是在这种状态下,哈维依旧在道格拉斯面前表现出那种热情、温和、与人为善的一面。

然而,道格拉斯在哈维的早年经历中,发现了一些令人不安的事情。比如,他曾经分别受到自己舅舅和邻居的猥亵,这种强迫性的关系一直保持了许多年。令人震惊的是,逐渐成年的哈维并没有采取反抗措施或者报警,而是开始要挟这些人,向他们勒索钱财。道格拉斯分析说,这种弱者对施暴者的操控,让哈维得到了极大的心理满足。

实际上,哈维早年表现出来的乖巧、讨人喜爱,也是一种满足自我私欲的伪装。比如,他根本不喜欢去教堂做义工,但是做了,就会得到教会组织里那些家庭妇女的表扬。同时,这些家庭妇女会给帮工的孩子提供丰盛的食物。对于家庭条件贫困的哈维来说,这些食物对自己的诱惑实在是无法抵挡。

不仅如此,和其他许多被捕的连环杀手一样,哈维在幼年时也拥有过一种病态的癖好,那就是为了平衡来自成年人和父母的伤害和屈辱,就必须通过另一些行为,来满足自己的过度支配欲。这些行为中,最常见的一类,就是伤害动物。哈维曾经扭断过自家农场小鸡的脖子,还曾经割伤过邻居母牛的喉咙。道格拉斯说,哈维最终选择去医院工作,目的也并非救死扶伤的同情心,而是那种人类梦寐以求的终极支配地位:随心所欲地决定他人的生死。

极度的自恋,也让哈维认为自己的杀戮并不是罪行,而是让罪人受到应有的报应,或者施恩于他人。也就是说,哈维始终把自己杀害病人的行为,等同于某种正义审判,或者临终关怀与安乐死。

同样,在随后的日子里,道格拉斯还深入研究过另一名臭名昭著的连环杀人犯邦迪:在上世纪70年代,他统共杀害了至少30名年轻女性。在访谈中,邦迪直言不讳地告诉道格拉斯,在犯罪中,性侵犯和杀害并不是他感到最满足的部分。真正让他极度兴奋的,是挑选受害人到绑架对方的这一段。谁生,谁死,就在自己的意念一瞬之间。

好了,到这里,这本《坐在我对面的杀手》,它的大致内容,就为你介绍到这里。在本书中,作者道格拉斯结合自己多年的犯罪心理学与行为学研究,不仅为我们讲述了美国现代犯罪史上四件杀人重案的侦破经过,也带我们进入了四名杀人重刑犯黑暗而混乱的精神世界。

在道格拉斯眼里,这些罪犯成年后的杀人行为,与他们在童年时成长环境中遭遇的忽视和虐待,有密切关系。在缺乏关爱的生长环境中,脆弱的婴幼儿为了自身的生存,即使受到了父母的忽视和虐待,也会努力把忽视和虐待加以“合理化”,进而加以模仿。在本书结尾中,道格拉斯言简意赅地总结了,连环杀手在童年时期通常具有的三大特征,那就是因虐待而频繁尿床、放火以及虐待动物。在他们身上,一种根深蒂固的自卑和疏离感,和强大的自恋、掌控欲,混合在一起。用道格拉斯在书中的原话来说,就是:这些杀人者都有内在冲突,一方面自以为是,一方面觉得自己能力不足。于是,当这种持续存在的内在冲突,被某种外界因素激化后,罪犯往往就会选择把攻击、伤害他人,作为平息这种内在冲突的有效手段。

当前,由于信息媒体技术的发达,一旦有恶性刑事案件出现,马上就会成为大众关注的焦点。在讨论中,我们往往能听到这样的一种声音,那就是:不要对罪犯的社会背景、往事经历和犯罪动机进行任何详细的描述和披露,因为这样就等于在为罪犯的违法行为寻找借口,把他塑造为一个普通人,进而引发大众对罪犯的同情。不过,在本书中,身为资深犯罪心理学家的道格拉斯却坚持说:首先,即使有这样那样的精神缺陷,但绝大部分重罪罪犯,对自己的行动是有明确掌控力的。他们对自己犯罪行为所造成的后果,非常清楚。所以,探究犯罪动机,和为罪犯开脱,是两码事。

其次,道格拉斯表示,自己之所以长期和杀人重犯面对面地沟通,探究他们的内心世界,其终极目的,一是要通过了解罪犯的心理与行为模式,来提高执法机关对于罪案的侦破率,将罪犯绳之以法,伸张正义。其次,是教育社会和公众,想办法设计出有效的公共服务和干预手段,“防患于未然”,同时提升大众的自我保护能力。

正如我国著名犯罪心理学家李玫瑾教授所说:罪犯落入法网,和社会公众隔离开来,失去了继续作案的可能,但这并不意味着犯罪本身的消失。所以我们就要和医生、科学家研究病毒细菌那样,去研究犯罪的成因、实施的条件,诸如此类;这样才能更好地维护大家的安全。所谓“犯罪者也是人”,这句话的真实定义,并不是说犯罪人的行为可以被原谅,而是说,犯罪行为虽然看上去残忍、惊世骇俗,但行为主体者毕竟也是人。它的成因和模式,也可以用心理学、行为学模式去解释,乃至预测,防患于未然。

到了本书最后,道格拉斯对犯罪的思考,也进入了哲学的层面:人的本性究竟是善还是恶?

最终,道格拉斯引用了另一位心理学泰斗维克托·弗兰克的理论。作为“二战”时期纳粹集中营的幸存者,弗兰克目睹过极端环境扭曲人性的强大力量,但他依旧强调:人不是完全被外部条件所约束决定的。哪怕在最极端的情况下,你依旧能够用自己的意志,做出最终的决定——是屈服于条件还是挺身进行反抗。毕竟,无论是行善,还是作恶,你自己的选择才至关重要。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.犯罪心理学与行为分析的作用,在于为执法机关提供一个分析框架,快速锁定嫌疑人,并为犯罪的公共预防政策制定提供依据。

2.恶性犯罪行为,往往与罪犯童年时的成长环境与经历密切相关。

3.犯罪行为的背后,都有三个基本动机:那就是操纵、支配和控制。