《嗜好心理学:酒精,粗话的隐藏好处》 风君解读

《嗜好心理学:酒精,粗话的隐藏好处》| 风君解读

关于作者

理查德·史蒂芬博士,英国基尔大学担任讲师,也是心理学研究者。乍一听,博士、大学讲师、研究者,这些头衔让人感觉他是一位一本正经,不苟言笑的科学工作者,可实际上他还有很多稀奇古怪的头衔:国际宿醉研究协会创办人、搞笑诺贝尔奖获得者等等。他的研究领域也是别出心裁,比如他研究过骂粗话在心理学上有什么益处,这还让他受到了世界各地媒体的关注,是一位有着奇妙混合气质的学者。

关于本书

本书通过行为心理学的研究方法,解读了流行文化里各种有趣的,甚至有些脑洞大开的话题,得出了不少颠覆性的结果。不过,不要以为这只是胡闹而已,作者在书中引用的例子,大多是通过严谨的科学实验得到的结果。

不过,作为一本科普读物,书中省略了不少科学研究的细节,忽略了很多自相矛盾的案例和效果不够突出的案例,这也是我们需要注意的地方。

核心内容

那些让我们承担风险的坏习惯在生活里也有有益的一面,冒一些风险,可以让我们的生活更充实,更幸福。当然关键是,只冒那些对我们有好处但不太可能害死我们的风险。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《嗜好心理学》。这本书的中文版16万字,我会用大约20分钟的时间,为你讲述书中的精髓:有些坏习惯,并不一定都像我们以为的那么糟,其实各种坏习惯和嗜好也有无形的好处。

我们所处的现代社会,对于该做什么才能保持健康的问题,往往有一套公认的正确答案,比如应该戒烟戒酒,健康饮食,比如应该坚持锻炼,保持体形。否则你就会增加患上各种疾病的风险。这些理论通过媒体舆论、统计数据、专家观点等等形式,对我们进行几乎不间断的全方位信息轰炸。它的核心观点就是,你要健康快乐地生活,那就最好尽可能规避一切风险,而坏习惯和不良嗜好会增加你的风险,所以你需要戒掉一切恶习。

但如果有人跟你说,喝酒、说脏话、飙车,这些公认的“坏习惯”也有益处。闲逛、发呆、嚼口香糖、随手涂鸦,这些无聊的举动或癖好也会对我们产生积极影响,甚至我们避而不谈的性与爱,对我们也有一些你不知道的好处,这会不会让你大跌眼镜呢?这些理论并不是哗众取宠。

提出这些理论的,是一位心理学专家,而且啊,这些奇谈怪论竟然都是建立在严谨的科学基础上的。如果这些问题引起了你的好奇心,不妨来一起听听这本《嗜好心理学》是怎么说的。

这本书其实传达的是这么一个观点:就是那些让我们承担风险的坏习惯在生活里也有有益的一面,冒一些风险,可以让我们的生活更充实,当然关键是:只冒那些对我们有好处,但不太可能害死我们的风险。

这本书的作者叫理查德·史蒂芬。他是一位博士,在英国基尔大学担任讲师,也是心理学研究者。乍一听,博士、大学讲师、研究者,这些头衔让人感觉他是一位一本正经、不苟言笑的科学工作者。可实际上,他还有很多稀奇古怪的头衔:什么国际宿醉研究协会创办人、什么搞笑诺贝尔奖获得者等等。而他的研究领域也是别出心裁,比如他研究过骂粗话在心理学上有什么益处,这还让他受到了世界各地媒体的关注。

而且,这些研究可并不是为了搞笑,人家还在2014年获得过英国科学写作奖呢。所以,这是一位有着奇妙混合气质的作者。他在本书中,解读了流行文化里各种有趣的,甚至有些脑洞大开的话题,得出了不少颠覆性的结果。让我们这些读者也跟着长了知识。不过,不要以为这只是胡闹而已,史蒂芬博士在书中引用的例子,大多来自人格心理和行为心理学的研究成果,这些成果是通过严谨的科学实验得到。

当然,作为一本科普读物,书中省略了不少科学研究的细节,忽略了很多自相矛盾的案例和效果不够突出的案例,这也是我们需要知道的地方。

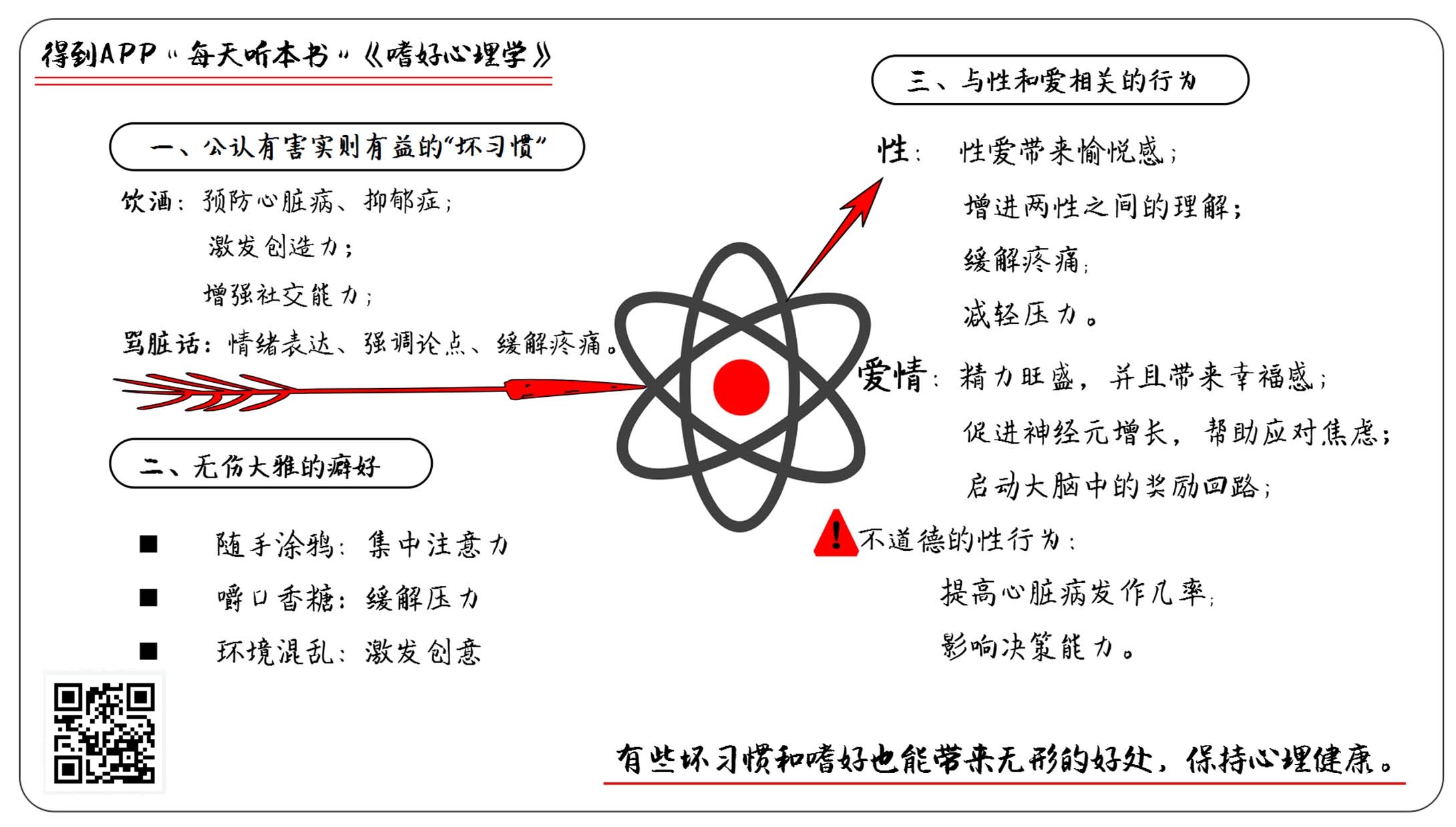

在这本书里,作者把一些看似有害,实则有益的坏习惯大致分为三类:第一类,是我们公认有害的一些“恶习”,比如酗酒、骂脏话等等。第二类,是我们的无聊癖好,比如嚼口香糖、随手涂鸦之类的小习惯,和虽然不怎么有害但也不招人待见。第三类,是性爱相关的行为。这当然不算坏习惯,不过确实是我们羞于启齿,不太好意思公开讨论的部分。

那么,我们就先从第一类,也就是被公认为“恶习”的行为讲起,比如酗酒、骂脏话等等。

有人说,这不是瞎说吗?喝酒伤身体,酒后驾车更容易引发交通事故,而骂脏话说明这人素质低,缺乏教养。这现在是地球人都知道的常识,还能有什么好处?但其实这些事情的好坏,也并不像我们想得那么绝对。

比如喝酒,我们不也经常听人说,适量饮酒有益健康吗?这种说法到底有没有科学证据呢?作者的回答是,有。他引用了英国伦敦大学的一项研究成果,这个研究考察了伦敦公务员的饮酒习惯,和他们的心脏健康状况之间的联系。研究持续了长达14年时间,对超过10000名公务员进行了采样,应该说有一定代表性了。结果发现,极少饮酒或者大量饮酒的人,心脏病死亡概率更高,而适量喝酒的人,死亡率要相对较低。

还有另一项研究显示,如果你每天适量喝一点,比如一到两杯酒,那你得抑郁症的概率要比滴酒不沾的人低40%。所以我们可以首先明确,适度饮酒是有益健康的,可以预防心脏病和抑郁症这些问题。不过作者的结论并没有到此为止,他还要证明,酒精的好处其实更多。

比如关于喝酒的好处,我们还听说过一个说法,喝酒可以激发创作灵感,很多作家和艺术家就这么认为。比如我们都听过“李白斗酒诗百篇”这句话。那这个说法到底有没有科学依据呢?

为此,实验室里的心理学家们又开了脑洞。他们设计了一个方法来衡量创造力,那就是给你3个单词,让你想出第4个单词,这个单词要能跟给出的3个单词都组成新的单词。这就需要一定的发散性思维,而不是一般的线性逻辑思维,算是一个合理的衡量方式。然后他们把志愿者分成实验组和对照组,对照组不喝酒,而实验组需要在短时间内喝8小杯威士忌,让血液酒精浓度飙升。在酒精浓度达到最高值时开始创造力测试。

结果表明,喝酒的志愿者平均解答了58%的问题,而没有喝的只解答了42%。这可以算是一个比较明显的差距了,所以啊,喝酒有助于激发创造力的说法被证明是真的。

如果你从事的是需要灵感的工作,那这可以成为你给自己来一杯的充分理由。不过研究人员同时也发现,在提高了创造力的同时,醉酒实验组的注意力控制被削弱了。所以如果你要做的是需要注意力的事,比如开车,那肯定还是不能喝酒的。

还有一个说法,是喝酒能增进社交能力。这其实也能找到科学依据。科学家通过研究发现,适度饮酒的男女,对异性的评分会在酒精的作用下提高。也就是说,喝了酒的女性对男性面部吸引力的评分要比没喝酒的女性高,男性的情况也是一样,这就是所谓的“啤酒眼效应”。而且,酒精还能让你觉得自己魅力更高,更富有吸引力。所以,喝一点酒确实能帮我们更好建立社交关系,可以说酒精是社交的润滑剂。下次朋友聚会的时候,可以考虑喝点小酒助助兴哦。

如果说喝酒有好处,这还能让人接受,那骂脏话还有好处就有点说不过去了。经常脏话挂嘴边的人难道不是又粗鲁又没素质吗?可是作者通过研究发现,其实说点脏话也有好处,这是一种情绪表达的方式,可以强调我们在辩论或演讲时想要表达的观点。

你是不是也有这种体验,一个说法如果伴随着一些脏字一起说出来,会更有冲击力呢?而且,脏话可以激发身体的“战逃反应”。什么是战逃反应?这是人类的一种本能应激反应,就是当我们遇到危险或者紧急情况时,我们的身体会立刻释放大量肾上腺素,加快心脏泵血,让人呼吸急促,心跳加速,对疼痛反应减弱,从而在面对危险时有能力抵抗或者逃跑。所以说脏话可以提高我们对疼痛的忍受力。

作者提到,医院里孕妇分娩的时候经常会破口大骂,就是这个道理。这一点也经过了试验证明。

研究人员让志愿者把手浸在冰水里,然后看他们能忍受多久。结果发现,如果志愿者在同时反复说脏字,比如 F 打头的那个,那他确实能忍受更长时间的冰水挑战。说脏话能镇痛的说法居然也是真的,对此你有什么要说的呢?是不是也要来一句“真他娘的邪门儿”呢?

刚才我们说到,作者通过科学实验证明,喝酒、骂脏话这些我们公认的坏习惯,也会带来一些好处:比如适量饮酒可以降低心脏病和抑郁症发病率,激发创造力,还能增强你的社交能力;而骂脏话不但可以起到强调论点的作用,还可以缓解疼痛。

然后,作者又探讨了另一类癖好,也许没有刚才说的第一类那么臭名昭著,但也不是什么好习惯,比如随手在纸上涂鸦、嚼口香糖之类。我们到底为什么这样做呢?还是听听作者怎么说。

首先是无聊的时候随手涂鸦这件事,相信不少人都有这个小癖好。比如上课或者开会的时候,你觉得太乏味了,就会拿出笔在记事本上画些乱七八糟的东西,画了之后又有点不好意思,觉得自己开小差了,就把这页撕掉或者盖起来不让别人看到。因为在传统的公众认知里,涂鸦说明你的注意力分散了,没有好好听讲。但是你有没有想过事实其实恰好相反呢?

英国普利茅斯大学的一位心理学家就通过实验证明了这一点。为此他设计了一个无聊的实验,让志愿者接听一个电话,模拟是一个宴会主办人打过来的,这人说话很乏味,经常东扯西扯不着边际,但是当中会夹杂着有用信息,比如谁会来参加宴会之类的。而志愿者的任务就是在接听的过程中,记下一定会参加宴会的人的名单。然后在这个过程中,研究人员鼓励一部分接听的志愿者随手涂鸦,另一部分则只是听电话。

你觉得结果会如何呢?一般来说我们会以为不涂鸦的人会更加专心,可结果恰好相反。涂鸦的志愿者大多数写下了所有要参加聚会的人的名字,而不涂鸦的人反而至少漏掉了1到2个人。所以,涂鸦其实可以帮助你集中注意力。为什么呢?这个原因其实还不明确,可能是因为,它可以让我们在做很无聊的事情时,思想不至于跑得太远。也就是说,如果你涂鸦,你的思维至少还是在运转的,而如果你不涂鸦,可能就变成纯粹发呆了。

仔细想想还真有点道理,有些人上课或者开会的时候,表面上专心致志一本正经的,可实际上思路早就飘到十万八千里外了。不管怎么说,如果你在上课或开会时涂鸦,恭喜你,你应该得到老师或者老板的表扬才对。

嚼口香糖的情况也和这个类似,这个事情其实挺有争议的,有人认为嚼口香糖显得漫不经心,而且嚼完的口香糖粘得到处都是,严重影响市容卫生。新加坡为此甚至还禁止销售过口香糖。但也有人辩解说嚼口香糖有助于打发时间,让你不那么紧张。那么事实究竟如何?嚼口香糖真的像一些人号称的那样可以缓解压力吗?还要用科学实验证明。

研究人员让志愿者一边嚼口香糖一边完成一些有一定难度的任务,结果发现嚼口香糖的志愿者确实在主观上感觉自己没那么大压力。原因可能是嚼口香糖提高了心率,所以一边嚼口香糖的志愿者就会觉得自己的心率提高并不是压力大导致的,主观上就没有那么大的压力感了。虽说这个观点的客观性还没有得到更多实验的证实,但至少说明嚼口香糖确实可以让我们自我感觉更好。听了这个,你有没有想在工作的时候也准备点口香糖呢?

除了信手涂鸦、嚼口香糖之外,不收拾房间或者办公桌也可以带来一些好处。我们一般看到一个人的办公桌乱七八糟,第一反应就是这个人太懒了,生活太没条理,恨不得帮他收拾干净。可如果这人从事的是创造性的工作,那你最好还是让他的“狗窝”继续乱下去。

为什么呢?因为科学家们发现,混乱的环境反而有助于激发创意。在一个研究中,研究人员布置了一些办公室,有的杂乱,有的整洁。然后让志愿者在这些房间里完成需要创意的工作任务。结果发现,跟整洁房间相比,乱糟糟的房间里,志愿者想到的创意点子更多。

也就是说,整齐有序的环境可能会让你的思维趋向传统的定式思维,而凌乱的环境反而可以启发更具创意的思维。所以,下次如果妈妈说你房间太乱,你可以一本正经地告诉她,“我这可不是懒,而是为了激发创意!”

以上就是作者对第二类行为的分析:无聊时的一些癖好,甚至闲散本身,也可以让我们激发创意、缓解压力。

那么,作者着重探讨的第三类行为是什么呢?那就是我们的性与爱相关的行为。这当然不能算坏的行为,但是多少有点羞于启齿,也没人会公开讨论性行为有哪些好处。那么,我们就来听作者继续分解。

性爱能带来愉悦感,这还需要科学证明吗?作者说,其实这个也可以有。实验很简单,让男性志愿者看色情电影,同时接受核磁共振脑部扫描,然后观察他们性兴奋时的大脑活跃区域。结果发现,大脑的尾状核和脑岛区域会被激活。这几个都属于大脑的“奖励回路”,比如我估计今天要发工资了,那尾状核就会被激活;我们听笑话或者听音乐时,脑岛也会被激活。所以显而易见,性兴奋在本质上是一种奖励,会让我们感到愉快。

而且进一步研究还发现,性高潮时,男女的大脑眶额皮层都会出现失活,也就是不工作了。这部分区域的作用是什么?就是抑制冲动和自我监督,所以这部分失活的时候,人的状态就会更加畅快。这种状态下男女的感受是十分相似的,甚至可以说,性高潮的那一刻大概是男女在精神上最接近对方的时刻了。所以说性行为能够增进两性之间的理解,也不是一句空话。此外,性行为能够缓解疼痛和缓释压力的说法,也已经被科学实验证明了。为此,科学家们还真是费了不少心思。

既然性生活对我们这么有好处,我们是不是应该多做一点呢?于是又一个问题出现了,怎么才能多做一点呢?对此,心理学家居然也进行了研究。说到这个问题,就要提到一个名词——“柯立芝效应”。

柯立芝是谁?是美国第30任总统。据说有一次,柯立芝总统带着他夫人参观农场,两个人分别参观不同的区域。柯立芝夫人来到养鸡场,看到一只公鸡非常主动地和母鸡交配,一下就来了兴趣,问农场工作人员,公鸡的交配频率有多高,得到的回答是,一天几十次。柯立芝夫人一听,大为惊讶,心想公鸡先生很厉害嘛。灵机一动,就对工作人员说,等会儿总统来了,你别忘了把这件事告诉他哦。随后夫人走了,总统来了,工作人员就转达了夫人的意见。

对此总统先生倒也不觉得尴尬,而是很淡定地问了一个关键问题:公鸡每次都和同一只母鸡交配吗?工作人员说当然不是啦!这只是种鸡哦。于是总统说,嗯,这件事也请你告诉总统夫人。很有风度地扳回一城。

所以,柯立芝效应指的就是,如果有新的配偶,雄性能够进行两次性交之间的时间会变短。为了证明这种效应,科学家们找了老鼠来做实验。让雄性老鼠和雌性老鼠交配后,让其中一些雄性老鼠接触新的雌性,另一些则接触第一次交配时的同一只雌性。结果,接触原来那只雌性的雄性老鼠,没有一只第二次射精,而接触新雌性的多数都“二次爆发”了。

这种效应为什么会存在?从进化的角度解释,可能是通过鼓励扩大交配范围来提高后代出生的概率。就像俗话说的“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。

有人听到这里就绷不住了,这种研究不是在鼓励人滥交和出轨吗?先别着急,接下来这个研究就会让想出轨的人清醒过来。新恋情也许会带来额外的活力,但也会带来额外的风险。

有一项意大利的研究表明,有外遇的男人,心脏病发作或出现其他心脏问题的概率是没有外遇者的两倍。观察发现,性交导致的突发死亡,主要发生在婚外性行为中,而不在家里。所以,劈腿不但有道德风险,还会让人血管爆裂,带来致命后果。

而这个研究的另一个结果对女性朋友也很有启迪。研究人员把男性患者分成了两组,其中一组的长期伴侣对性爱已经没什么兴趣了,而另一组仍然有兴趣。结果发现,如果伴侣对性不感兴趣了,那么男性发生外遇后心脏病发作概率没有提升,而长期伴侣仍然对性有兴趣的情况下,男性外遇后的心脏病发作概率增加了。原因可能是欺骗有欲望的伴侣带来的愧疚感。所以,要避免外遇,家庭性生活的和谐也是很重要的。

有人说,你怎么谈来谈去都是性,不能说说爱吗?行为心理学家虽然对爱情到底是什么还是说不明白,但也通过实验发现了一些爱情可能带来的好处。比如研究发现,在热恋中的志愿者,如果想到自己的另一半,那么血糖水平就会升高,这会让他们精力更加旺盛,并且带来幸福感。热恋中的人们,血液中神经生长因子的水平也高于单身人士,这种物质能够促进神经元增长,也可以帮助我们应对焦虑。而且爱情还能启动大脑中的奖励回路。让志愿者一边写浪漫爱情经历一边吃酸葡萄,居然也能吃出甜味来。这样看来,我们还是应该早点脱单,于己于人都有好处。

好了,说到这儿,《嗜好心理学》的重点内容就为你介绍得差不多了。

下面来为你简单总结一下本书的观点。书中谈到了三类行为,表面是坏习惯,实际上对我们很有好处。

第一类,是喝酒、骂脏话这些我们公认的坏习惯。但是,适量饮酒可以降低心脏病和抑郁症发病率,激发创造力,还能增强你的社交能力;而骂脏话不但可以起到强调论点的作用,还可以缓解疼痛。

第二类,是我们无聊时的一些无伤大雅但也说不上好的小癖好,比如嚼口香糖、涂鸦,或者懒得整理房间、收拾桌子。其实这些癖好可以激发创意、缓解压力。

最后第三类,是性与爱相关的行为。性行为不仅可以带来愉悦,还能缓解疼痛,减轻压力。当然,不道德的性行为,比如搞外遇,就会提高心脏病发作的几率。性冲动会影响人们的决策能力。一些不分场合的性行为,甚至可能要了你的命。

那么,这本书探究的一大堆稀奇古怪的现象,到底能给我们什么启发呢?作者是不是在鼓励我们纵容坏习惯呢?其实也并不是这样,作者其实是说,虽然保持良好的生活习惯很重要,但是也不必一丝不苟。比起纠结习惯的好坏,更重要的是保持生理和心理健康。太拘泥于外在的形式,反而会忽略背后的隐患。就像作者开篇时引用的一句笑话:“我认识一个人,他戒烟戒酒戒色戒美食,一直到自杀那天,他的身体都挺健康的。”

而保留一些小癖好,其实也可以带来无形的好处,冒一些可以承受的风险,也能让生活更加充实和快乐。当然最重要的是,只冒那些可以带来好处,但不会害死我们的风险。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.那些让我们承担风险的坏习惯在生活里也有有益的一面,冒一些风险,可以让我们的生活更充实,当然关键是:只冒那些对我们有好处,但不太可能害死我们的风险。

2.无聊时的一些癖好,甚至闲散本身,也可以让我们激发创意、缓解压力。

3.虽然保持良好的生活习惯很重要,但是也不必一丝不苟。比起纠结习惯的好坏,更重要的是保持生理和心理健康。