《厨房》 黄昱宁工作室解读

《厨房》| 黄昱宁工作室解读

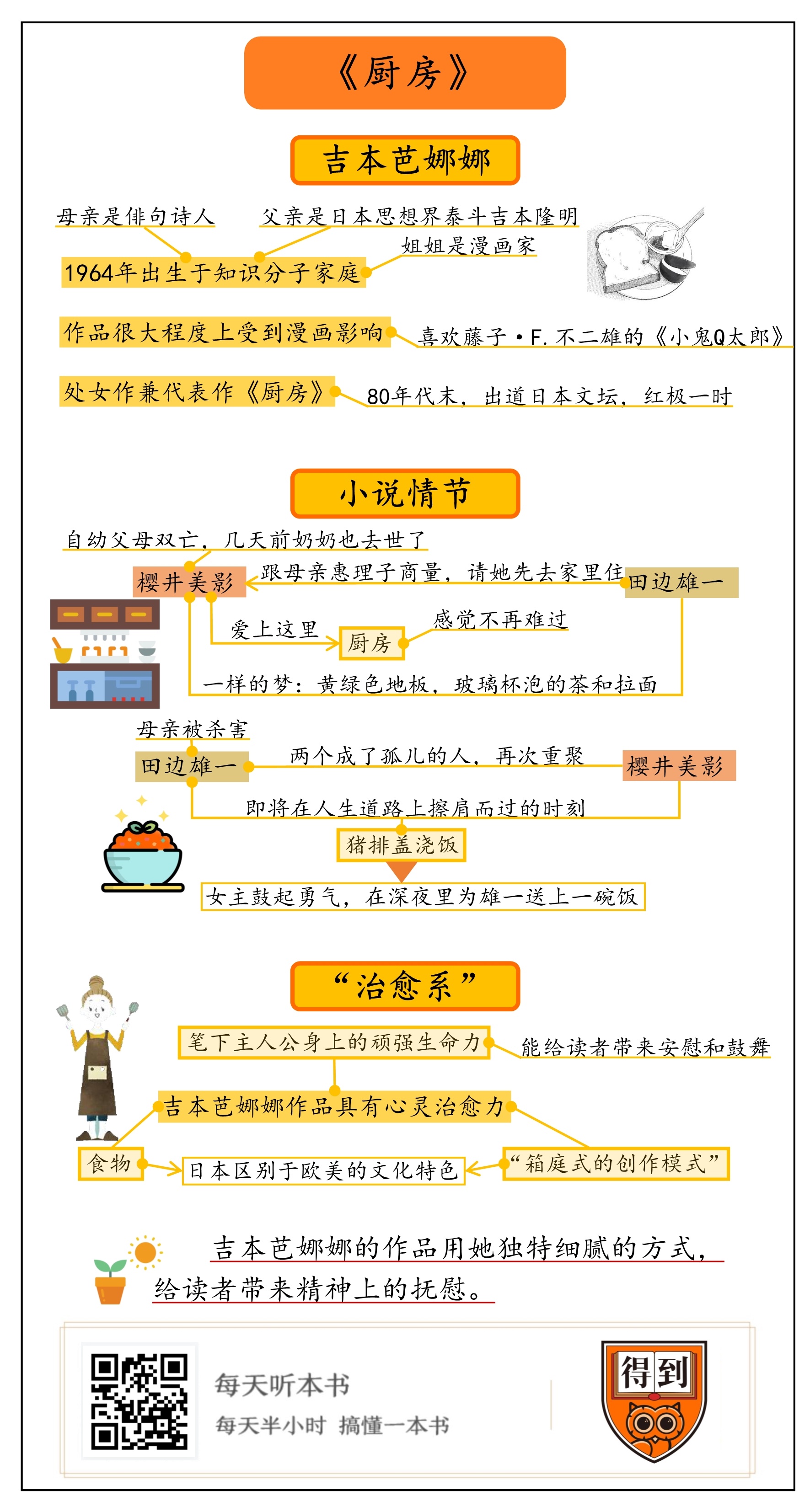

关于作者

吉本芭娜娜是日本畅销书作家,她的作品被翻拍成电影,成为社会热议的话题,还被译成多国文字。在中国,吉本芭娜娜被称为“治愈系”文学女王。

关于本书

《厨房》是吉本芭娜娜的代表作,她以日常生活为背景,通过描述主人公顽强的生命力、美食的力量以及她独有的“治愈系”创作手法,让读者感受到治愈心灵的力量。

核心内容

吉本芭娜娜为什么能在日本图书畅销榜上一枝独秀?什么是日本“治愈系”文化?吉本芭娜娜的“治愈系”创作手法,与传统小说相比,有什么区别?

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是日本小说《厨房》。这部小说的作者是日本畅销书作家吉本芭娜娜,《厨房》是她的代表作。

在20世纪80到90年代,大多数日本民众生活富足,他们把目光更多地转向追求精神上的满足,日本文坛的竞争也因此异常激烈,常常有新人作家凭借奖项高调出道,随后又很快销声匿迹。

吉本芭娜娜最初也是这批新人作家之一。她从小就想成为作家,大学毕业后很快实现了这个梦想。1987年3月,23岁的吉本芭娜娜从日本大学艺术学院文艺系毕业,十天就写好了毕业作品——短篇小说《月影》,这部作品获得了当年的艺术学院院长奖。这一年的9月,她又凭借一边打零工一边写成的中篇小说《厨房》,拿下了日本“海燕新人文学奖”,从此,她以职业作家的身份正式踏入文坛。

但吉本芭娜娜没有陷入销声匿迹的困境,她一路高歌猛进,作品销量持续上涨,进入文坛仅两年,也就是1989年,她在日本掀起了一股热潮。她的小说和散文陆续成为现象级畅销书,还被翻拍成电影,成为社会热议的话题,日本新闻媒体甚至创造了“吉本芭娜娜现象”这个词,频繁使用。

在1989年的日本全年畅销书Top10排行榜上,吉本芭娜娜的作品占了三席,分别是荣登榜首的《鸫(Tugumi)》、紧随其后的《厨房》,以及居于第八位的《哀愁的预感》,前两册的销量分别达到了170万和150万册,创造了日本出版界的销售奇迹。值得一提的是,村上春树的代表作《挪威的森林》跟《厨房》同一年出版,但在“吉本芭娜娜现象”的冲击下,《挪威的森林》也只排在当年日本畅销书排行榜的第四位。

此后,“吉本芭娜娜现象”持续发酵,她的作品被译成多国文字。在中国,有一段时间,吉本芭娜娜几乎与村上春树齐名,她还有一个称号是“治愈系”女作家。那么,什么是日本的“治愈系”呢?它是怎么发展起来的?“治愈力”在吉本芭娜娜的作品中,通过哪些途径发挥功效?我会为你一一解读。

在此之前,先来了解一下吉本芭娜娜的生平和写作风格。

吉本芭娜娜这个名字其实是笔名,她的本名叫吉本真秀子。“芭娜娜”是香蕉的英语“banana”的日语写法,她特别喜欢香蕉花,加上这个名字也容易被记住,就决定把“芭娜娜”当作笔名。

吉本芭娜娜在1964年出生于日本东京一个知识分子家庭。母亲是一位出版过诗集的俳句诗人,俳句是日本特有的一种古典短诗。她的父亲是日本思想界泰斗、著名诗人、文艺评论家吉本隆明,他被誉为日本“二战后思想反思的第一人”。

吉本芭娜娜是家里的二女儿,她有个姐姐后来当上了漫画家。5岁时,吉本芭娜娜一度希望自己也能画漫画,但因为在绘画上没有能够超越姐姐的天赋,后来就走上了文学家的道路。

虽然改用文字创作,但吉本芭娜娜的作品依然跟漫画有密不可分的关系。她的小说常常以口语对话为主,很多日本文艺评论家都认为她的作品是“具有少女漫画特质的小说”。吉本芭娜娜自己也承认,她的作品在很大程度上受到了漫画的影响。

日本是漫画大国,和大部分日本人一样,吉本芭娜娜也读过大量漫画书,她最喜欢藤子·F.不二雄创作的漫画《小鬼Q太郎》。这部漫画作品中表现出来的“世事虚幻无常”“家庭意识的重要性”这些特征,为吉本芭娜娜后来的文学创作奠定了主基调。

进入小学后,吉本芭娜娜开始反复阅读日本漫画家大岛弓子和岩馆真理子创作的少女漫画。日本学者松田良一写过一本专门研究吉本芭娜娜的书,他说, “吉本芭娜娜通过藤子·F·不二雄的漫画,体会了假想现实所带来的快感。她逃避与现实世界之间的野蛮斗争,被岩馆真理子在漫画中描绘的多重精神世界的柔软所吸引。”这个评论贴切地概括出了,漫画给吉本芭娜娜的文学创作带来的深刻影响,从中,我们也能发现她的作品中治愈力的雏形。

接下来,我们正式进入《厨房》这部作品,它分为两部,篇幅短小精巧,译成中文总字数不超过5万字。开头我们提到,吉本芭娜娜凭借《厨房》获得了1987年的“海燕新人文学奖”,那是这部作品的第1部。1988年2月,吉本芭娜娜在“海燕新人文学奖”主办方《海燕》杂志上,以“满月”为标题,发表了《厨房》的续篇,这两部故事构成了一部完整的作品。

先来看一下《厨房》第1部的主要情节,我会用第一人称为你讲述。主人公“我”名叫樱井美影,是个二十来岁的女性,自幼父母双亡。几天前,奶奶也去世了。眼看家人一个个消失,我不知该何去何从。

过了几天,有个叫田边雄一的男孩来到我家。他在我奶奶生前常去的花店打工,奶奶的葬礼上还帮了不少忙。他知道我和奶奶一起住的房子现在对我来说太大了,所以他跟他妈妈商量,请我先去他家里住。

我一开始并不情愿,但看到他家的厨房后,我竟爱上那里。功能齐全的餐具,闪闪发光的杯子,整齐有序的冰箱,这些都让我着迷。我在这个世界上最喜欢的地方是厨房。无论在哪里,无论式样如何,无论干净与否,只要是厨房,是做饭的地方,我就不会感到难过。我甚至希望自己有一天能在厨房里结束呼吸。

除了厨房,我选择住下来的另一个原因是雄一的母亲惠理子,我很喜欢她。惠理子是个变性人,雄一的亲生母亲病逝后,惠理子决心变性整容,依靠经营夜店抚养雄一。她相貌美艳,笑容亲切,散发着温暖的光芒。

在雄一家的第一晚,我睡在客厅的沙发上,紧靠着厨房,一点孤独的感觉都没有,很快睡去。

就这样,我开始了寄居生活。有天,我听说雄一女朋友因为我和他闹翻了,虽然雄一说不怪我,但我还是感到内疚,我想我必须要走。

第二天,我回到老房子,跟它正式告别。离开时已是傍晚,回程的车里拥挤不堪,想到自己从此孑然一身,我的内心躁动不安。耳边又传来一对祖孙的对话,不知不觉,我的泪水顺着脸颊留下,打湿了衣襟。

我慌张下车,躲进胡同,蹲下身子,号啕大哭。奶奶去世后,我还没有这样哭过。其实没有什么特殊理由,我只是想为许多往事流泪。等我回过神,突然发现,头顶明亮的窗户里飘出白色的水汽,仔细听还能听见锅碗瓢盆的声音。意识到这里是厨房,是我最喜欢的地方,我不再难过,站起身,掸掸衣裙,朝雄一家走去。

回家后,我倒在沙发上睡着了。我梦到雄一在老房子里拿着抹布帮我擦拭黄绿色的地板。我用玻璃杯给他泡了茶,雄一对我说他知道我要离开他家,但现在还不是时候,他们要继续照顾我,直到我振作起来。我答应了他,我们继续擦地板,还一起哼歌。雄一说:“收拾完回家时去公园吃碗拉面吧。”

就在这时,梦醒了。然而在和雄一的闲聊中我惊讶地发现,雄一似乎做了一个和我一模一样的梦。黄绿色的地板,玻璃杯泡的茶,还有拉面。这一切想来似乎那么不同寻常,却又合情合理。

雄一的母亲惠理子跟我谈话,她说一个人想要明白真正的自己,最好弄点什么去养养,比如孩子,花草。在这个过程中能看清自己能力的极限,然后才能有所作为。她还说,人不彻底绝望一次,就不会明白什么是自己最不能割舍的,什么是真正的快乐。

我知道不可能永远在这里住下去,但此时此刻,与这对母子待在一起,对我来说已经足够。我会不断成长,还会一次次坠入痛苦的深渊,但我不会认输,永远不会放弃。在我人生旅途的所有站点,一定到处都会存在我梦中的厨房……《厨房》的第1部到此为止。

《厨房》的第2部从同一年入冬后开始讲述。当时“我”已经找到工作,搬出了雄一家。有天,雄一打来电话,告诉我惠理子的死讯,她在秋天的深夜,被一个精神失常的男子杀害。我挂了电话,把毛巾和牙刷塞进包里,就往雄一家跑去。雄一和我,两个成了孤儿的人,又重聚在一起。

这一年的夏天,我没搬走之前,曾经拼命自学烹饪,把打工赚来的钱都用在食材上,我们三个人常聚在一起吃饭。后来我通过考试,成为烹饪助理。我能得到这份工作很幸运,我曾经在黑暗中跌跌绊绊地走在悬崖边,现在终于走上了大道。

那晚回到雄一家,我给他做了一桌子菜。雄一喝醉了,说他希望今晚永远不会结束,他想让我永远住在这里。我们是恋人还是朋友?他说他也弄不清楚,这份奇异的坦诚反倒打动了我。

我和雄一是彼此在这世上最亲近、最无可替代的朋友,却无法牵手。面对地狱的熊熊烈火,无论如何胆怯,我们都要靠自己的双脚站立,这是我们的共性。在平常人的眼里,我们不是一个男人和一个女人的关系,但从远古时期的生存角度来看,我们又是真正的男人和女人。

第二天,我答应烹饪老师的邀请,一起去伊豆出差几天。出差前,惠理子生前的工作伙伴知花找到我说,雄一最近常常泪流满面,想去别的地方待一阵子,她就介绍雄一去了熟人开的旅馆,还把地址和电话给我,叮嘱说一定要把雄一找回来。

我按计划去了伊豆,行程很宽松,让我从失去奶奶和惠理子的痛苦中解放出来。夜里,我饿极了,就走出旅馆找吃的。走在星空下,在陌生的土地上,我的心里升腾起一股奇妙的兴奋。我来到一家小店,点了一份猪排盖浇饭。

等待的时间里,我往雄一住的旅馆打了个电话。我们客套地聊着,我能感觉到,我们俩的心被死亡围困在黑暗中,正沿着一条缓缓的弯路,紧紧相依,彼此扶持着前行。然而,一旦绕过去,就会各奔东西。如果错过现在,我们两人就永远只能是朋友。一切都只能听天由命。

猪排盖浇饭终于来了,我尝了一口,好吃极了。无论是肉质,还是汤汁、鸡蛋、洋葱,甚至米饭,都无可挑剔。我冲动地又点了一份带回去。饱餐后,我抱着一份热气腾腾的猪排盖浇饭,走出店外,一辆出租车在我面前停下,我看着亮着“空车”的灯牌,下定决心:去找雄一。

出租车朝着雄一所在的城市疾驶而去。我到的时候已经是半夜,雄一住的旅馆大门紧锁,电话也无人接听。

我不甘心就这样回去,就绕着旅馆观察。不知为什么,我确信雄一就住在那间在灯光下反射着绿光的、拐角处最靠近我的房间里。我沿着旅馆周围的假山往上爬到了房间的窗口。

我敲了窗户,似乎等了很长时间,房间里的灯亮了,雄一一脸诧异地出现。我告诉他我是来送猪排盖浇饭的,太好吃了,我一个人吃实在过意不去。雄一说这情景他曾在梦中见过,难道现在也是梦吗?我问他能不能给我杯茶喝,又加了一句,是梦也没有关系。我回想着过去的种种,突然意识到我要回去了。我笑着挥挥手,这次大摇大摆地穿过正门,朝着出租车飞奔而去。

我回到旅馆,钻进被窝,酣然入梦。第二天工作完成后,我独自去海边散步。想到今后人生仍然会有无数悲欢离合,我陷入沉思。看着灯塔的灯光倏地转来转去,在海面上铺成一条闪着光的通道,我豁然开朗。

回到旅馆后,我接到雄一的电话。我问他在哪里,他说他已经回到东京,让我带一些虾和生鱼片回家吃,他要来车站接我。房间里的水烧开了,水汽弥漫开来,变得暖洋洋,我把我回来到站的时刻和站台号告诉了他。

书里的故事讲到这儿就结束了。虽然这是一个以家庭变故、孤苦伶仃、漂泊不安为底色的故事,但故事结束后,幸福的余味却久久没有散去,这就是我们在开头提到的“治愈系”具有的力量。

“治愈”这个词词在日语里叫作“癒し”(念作“yi ya shi”),字典上的含义是“医治、痊愈”。20世纪90年代末,日本出现了以喜多郎、坂本龙一为代表的音乐家,他们创作的音乐能让听众心情放松,有抚慰内心的效果,被冠上了“治愈系”的称号。从此,“治愈系”就在日本的青年文化中流行开来。凡是能给人带来心灵慰藉、令人心旷神怡的艺术作品、明星偶像,甚至政治家和学者等,都被归入了“治愈系”。

在日本文学界,提起“治愈系”,人们首先会想到的是村上春树和吉本芭娜娜。村上春树的作品有没有传统意义上的“治愈”效果,这点在读者中还有争议,不过,吉本芭娜娜却是当之无愧的日本“治愈系”文学女王。

接下来,我们来看看,吉本芭娜娜的文学作品怎样发挥“治愈”的效果,主要有以下三个途径。

首先,吉本芭娜娜笔下主人公身上的顽强生命力,能给读者带来安慰和鼓舞。包括《厨房》在内,吉本芭娜娜早期作品里的主人公,通常是一群失去至亲之后陷入极端心理状态的少男少女,他们孤苦伶仃,悲伤难言。在这种状态下,他们却没有沉溺于伤感,只要在黑暗中看见一丝光芒,就会拼命地振作起来。他们从不过分依赖别人,也不会把自己的想法和情感强加给任何人。他们只是独自承受一切,直到有一天又能笑着愈合。

特别要指出的是,吉本芭娜娜笔下人物的这种顽强和独立,并不是出自社会要求的道德观念,也没有追随任何人的教导。他们的顽强更像是依靠人类顽强的原始生命力,顺从于肉体的自然而然。于是,日常的饮食也成了他们重要的依赖对象,“食物”在作品中以治愈者的面貌登场。

第二个发挥治愈效果的途径是食物。食物能够让人得到治愈,这是西方文艺创作中很少会侧重的地方,在日本却是一大传统和特色,这可能跟日本人强调大自然至高无上的观点有关。日本制作过大量表现食物、探讨人生的电影、电视、漫画和小说,有不少都成为“现象级”作品,比如日剧《深夜食堂》,剧中的故事以一道道特制料理为切入点,在清淡而又温馨的氛围里,主人公交付出食欲和情感,勾连起一段段人生回忆和都市传奇。

今天的这本《厨房》也一样。听完刚才的故事梗概后,那碗热气腾腾的猪排盖浇饭可能给你留下了深刻印象。这不仅因为作者仔仔细细地描写了那碗饭的色香味,还因为情节正是从这碗猪排盖浇饭开始出现了转机。在男女主人公即将在人生道路上擦肩而过的关键时刻,由于吃到了一碗完美的猪排饭,女主人公美影鼓起勇气,在深夜的星空下,不远千里,为心爱的男孩送上一碗饭,从此彻底消除了彼此的隔阂,让两颗受伤的心灵终于拥抱在一起。

除了这碗猪排饭,还有这本书的名字。为什么一个痛失亲人的故事会被命名为《厨房》?那是因为,“厨房”在这个故事里是一个至关重要的精神意象。故事一开头就告诉读者,厨房是女主人公美影在这个世界上最喜欢的地方,她愿意一直待在那里,做饭、睡觉,甚至死去。此后的情节又不断提到,厨房是她痛苦绝望时的避难所,是她勇气的来源。对女主人公美影来说,“厨房”早已超越了做饭的功能,发挥着灵魂驿站的作用。

吉本芭娜娜的作品中与“治愈”有关的第三大要素,是“箱庭式的创作模式”。箱子的箱,庭院的庭,这个说法有点陌生,我来解释一下。“箱庭”是一个日语词汇,指的是“庭院式盆景”,具体做法是在一个浅浅的箱子里,铺上细沙,栽植小型的草木,摆上房屋、小桥之类的建筑物,再添上人物,形成一个微缩场景。制作箱庭可以用在心理临床治疗上,患者通过创作微缩场景,把自己的内心世界直接呈现出来。这种疗法能够避免患者在心理治疗过程中,以沉默或滔滔不绝地讲话等形式抵抗咨询师,干扰治疗进程。箱庭疗法起源于20世纪30年代的欧洲,后来在日本的心理学界得到极大肯定,已经成为日本主流的心理疗法之一。

“箱庭”在日本不只用于心理治疗,因为具有治愈力,它在日本的文化产业中也得到了广泛应用,这一点在电子游戏产业上表现得尤为突出。2020年,日本任天堂公司推出一款名叫《集合啦!动物森友会》的游戏,红遍亚洲,这是一款生活模拟游戏。这款游戏的迷人之处在于,它是一个典型的“箱庭探索”类游戏。这类游戏强调的不是通关,而是探索。游戏设计者在一个有限的空间里,比如岛屿,放入各种玩具,供玩家探索、建造、交互。这跟心理治疗有异曲同工的效果,难怪很多玩家评价游戏时说的最多的一句话就是“太治愈了”。

吉本芭娜娜的作品也有类似的特质。细心的人可能已经注意到了,刚才我在介绍《厨房》的故事梗概时,刻意加入了不少琐碎的描写。比如,整齐的冰箱、闪闪发光的杯子、地板的颜色、毛衣的温暖。这是因为,主流小说一般是以人物对话、意外事件推动情节的发展,而吉本芭娜娜的作品强调的是主人公对身边事物的探索,如果忽略了这些细节,故事本身就会变得毫无生趣,甚至莫名其妙。

举个例子,《厨房》的女主人公美影跟老房子道别后,回家的路上心事重重,她在拥挤的电车上听到了一段祖孙对话,这让她想到自己孑然一身,几近崩溃,就躲到巷子里哭得泣不成声,但是当她发现身后那面墙上冒出了白色的蒸汽,还听见了锅碗瓢盆的声音,意识到墙的另一边是一间厨房,她就站起身子,掸掸衣裙。在这个过程中,外部世界看上去什么都没有发生,如果只从剧情角度来介绍,无非就是女主人公难过了,但后来又好了,可女主人公却已经通过对周边的探索,自发地完成了一次精神上的自我救赎。

吉本芭娜娜的作品不只在日本得到认可,随着作品在三十多个国家的翻译出版,她在海外也有广泛的读者群。现在全球经济飞速发展,进入了后工业时代。虽然物质生活水平提高了,但人类的孤独、焦虑和不安还没有从根本上得到解决,有时物质生活的丰富更能凸显精神上的困境。吉本芭娜娜以独特细腻的方式,让读者在日常生活的背景下,在细微的触动和共鸣中,感受到心灵治愈的力量——这可能就是她能成为现象级畅销书作家三十年来依然经久不衰的秘密所在吧。

到这里,《厨房》的精华内容已经为你解读完了。我们再来回顾一下知识要点:

第一,吉本芭娜娜的父亲是日本思想界泰斗吉本隆明。20世纪80年代末,她以处女作兼代表作《厨房》出道日本文坛,红极一时。

第二,吉本芭娜娜的作品具有心灵治愈力,这种治愈力主要通过三个途径来体现。一个是主人公身上的顽强生命力,一个是美食,最后一个是“箱庭式的创作模式”。美食和“箱庭式的创作模式”是日本区别于欧美的文化特色。

第三,现在物质生活水平高度发达,人类的精神困境却依然存在。吉本芭娜娜的作品用她独特细腻的方式,给读者带来精神上的抚慰。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.20世纪80年代末,吉本芭娜娜以处女作兼代表作《厨房》出道日本文坛,红极一时。

2.吉本芭娜娜的作品主要通过三个途径来体现治愈力:主人公身上的顽强生命力;美食;“箱庭式的创作模式”。美食和“箱庭式的创作模式”是日本区别于欧美的文化特色。