《停不下来的人》 周艺新解读

《停不下来的人》| 周艺新解读

关于作者

大卫·亚当是《自然》杂志的一名作者和编辑,也是卓有成就的科普作家,他曾在《卫报》担任七年专业通讯员,撰写科学,医学和环境方面的文章,被英国科学作家协会评为年度作家。同时,大卫也是强迫症患者,他在1991年发病,现在通过认知行为的团体治疗,他的症状已经得到了有效的控制。

关于本书

在本书里,大卫·亚当以自身强迫症发病,寻求治疗为线索,以大量的强迫症病例为基础,澄清了强迫思维和行为的本质特征,对强迫症背后可能的原因,以及人们为治疗强迫症所做的种种探索和努力,进行了生动翔实的记述。他分享的治疗体验给强迫症患者带来希望,也为我们进一步理解强迫症提供了有益的参考。

核心内容

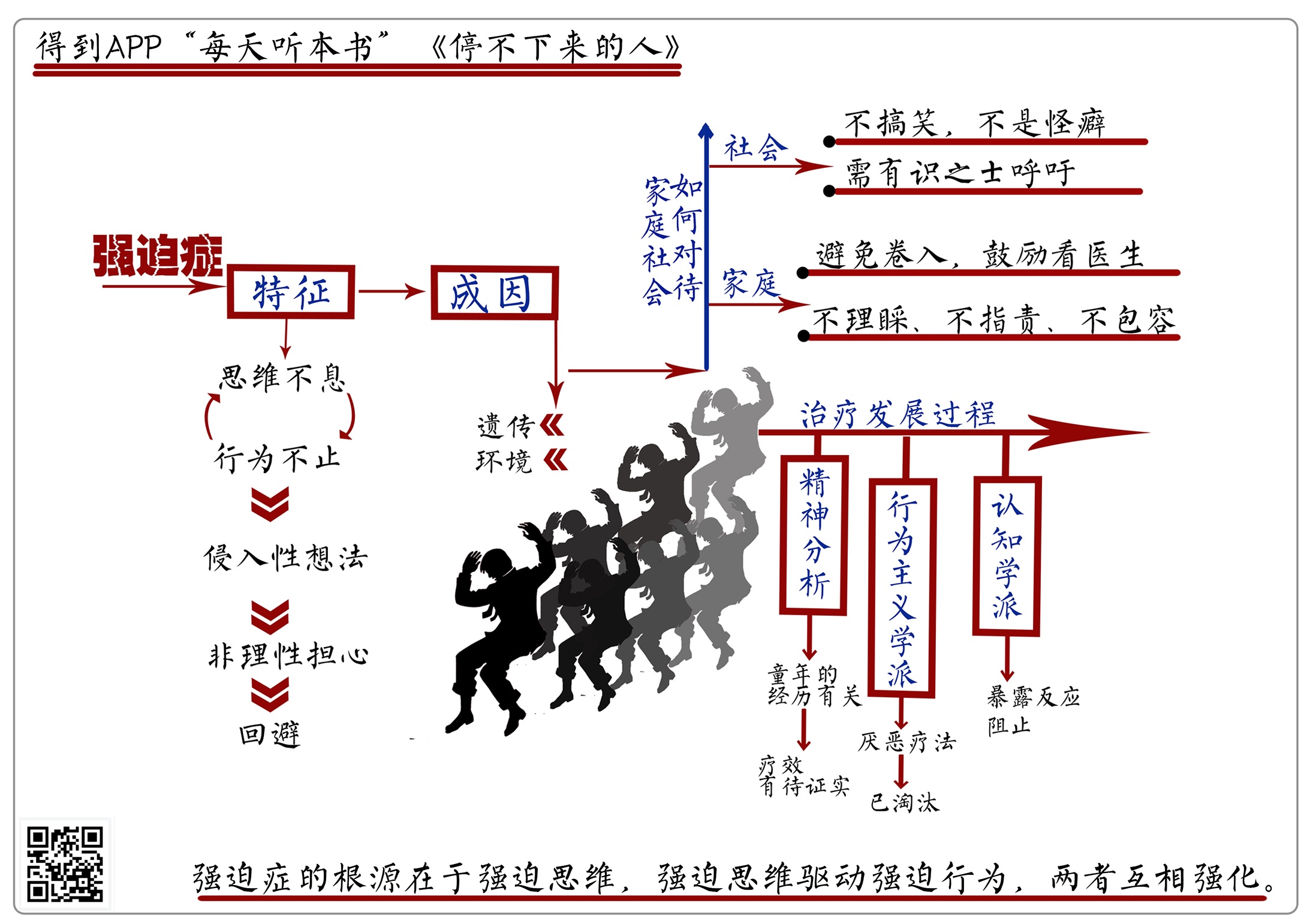

强迫症停不下来的思维和行为特征,不是不想停下来,而是无法停下来,停不下来是有客观原因的。对于强迫症的病因,遗传和环境,精神和大脑,这些问题仍然悬而未决。强迫症治疗的发展过程,先后经历了精神分析、厌恶疗法、认知疗法,以及现在被证明有效的认知行为疗法。当然,也有过半数的人在服用药物之后,症状得到缓解。在如何面对强迫症这个问题上,家人,公众和患者自己,人人有责,大家应该共同直面强迫症给患者带来的痛苦。虽然没有灵丹妙药,但是,主动寻求改变,改变也近在眼前。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《停不下来的人》,这本书还有一个副书名,叫“强迫症自救指南”。这本书的中文版大约14万字,我会用25分钟左右的时间,为你讲述书中精髓。我们来看看,真正的强迫症究竟有哪些特征,它的成因是什么?同时也了解一下强迫症治疗的发展历程,以及我们该如何面对它。

我们先来看一个案例。在埃塞俄比亚,有个叫贝拉的女孩,脑袋里无时无刻都在想着一面墙壁,要想停下来,就只能去吃它,日复一日,年复一年,到17岁的时候,贝拉把家里的墙壁已经啃掉了8平方米,吃的土砖超过半吨。她的身体受到了严重伤害,胃部肿胀,喉咙被土砖里的草梗刮得伤痕累累,体内长满了土里的寄生虫,最后不得不去找医生。但即使这样,她的强迫症严重程度也只能算中等。是不是这里描述的强迫症跟你平时了解的很不一样?强迫症就是特别爱洗手吗?就是走路喜欢走直线吗?或者就是要把水果切成某个形状,文艺又温馨?或者就像网上流传的漫画,“逼死强迫症系列”说的那些吗?

不是的。《停不下来的人》这本书将让我们认识到强迫症不为人知的一面。强迫症,又称强迫障碍,是强迫思维和强迫行为的简称,正如这个疾病的名称一样,它的核心症状就是患者的思维和行为是强迫性的、非自愿的、无法控制的,想停但停不下来。

根据《国际疾病分类》第10版提供的数据,强迫症在一般人群中的发病率是2%到3%。世界卫生组织将强迫症列为第10大致残疾病,对生活质量的负面影响超过糖尿病。他们想停止强迫思维和行为,但停不下来,唯一停下来的是生活,大数学家哥德尔因此活生生地被饿死了,天才特斯拉孤独地死在公寓里,写童话的安徒生忍不住想象自己会被活埋,于是总在床上放一张纸片,上面写着“我其实还没死”。他们一般要患病10年,甚至更长才开始寻求帮助。目前,比较有效果的治疗方法是药物治疗和认知行为治疗,科学家们还在开发更加有效的疗法。

这本书的作者叫大卫•亚当,是《自然》杂志的一名作者和编辑,也是卓有成就的科普作家,他曾在《卫报》担任七年专业通讯员,撰写科学、医学和环境方面的文章,被英国科学作家协会评为年度作家。更为重要的是,大卫本来就是强迫症患者,1991年发病,现在通过认知行为的团体治疗,他的症状得到了有效的控制。作者根据自己的亲身经历和丰富生动的案例,为我们呈现了强迫症不为人知的真实面目。

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么接下来,我就为你详细讲述这本书的三个重点内容。首先,我们来看看强迫症的特征以及背后可能的原因;然后,我会为你讲讲强迫症治疗的发展过程;最后我们再了解一下,社会、家人和个人到底该如何面对强迫症患者?

我们先来看看强迫症的特征以及背后可能的原因。

强迫症,又叫强迫障碍,英文名是 obsessive-compulsive disorder ,英文简称为ocd,其中的o表示强迫思维,c表示强迫行为,合起来叫强迫思维及行为,就是今天的强迫症正如这些符号形状所表现的那样, ocd 的o是一个封闭的循环,就跟强迫思维一样,思维停不下来; ocd 的c则打开一半面向世界,就跟强迫行为一样,在现实世界里来回不停打转。这就是强迫症最核心的特征,停不下来的思维和行为。下面我们通过作者大卫本人的一次强迫症发作的过程,来了解强迫思维和行为,以及两者的关系。

大卫的强迫思维是害怕艾滋病毒,所以,一切跟血有关的东西都令他很恐惧,有一次他在走下游泳池边的台阶时,脚后跟被划出了一个小口子,他立即用洗手池上方的纸巾擦血,然后把擦过的纸巾扔到旁边的废纸篓里。但是,他马上后悔了,怎么没在擦血之前,检查一下纸巾上有没有血迹,有血迹的话就有可能是艾滋病人的,那样自己就死定了。

于是,大卫仔细检查了接下来的那一张纸巾是否有血迹,如果这一张没有血的话,那么自己用的那张很大可能也没有,但是,强迫思维不稀罕任何的“很大可能”,即使99.99%这么大的可能都不允许,大卫赶忙去翻捡垃圾篓,看里面还有没有别的带血纸巾,他只发现了自己擦过的那张,但是怎么能确定那上面就没有别人的血呢?要是刚才那张带血的纸不是我的呢?虽然再没有其他带血的纸了,那张纸巾真的是我扔的吗?最后,他把整个垃圾篓的纸巾都装了回去,一张一张仔细检查,百分百确定。

这个例子,非常生动地再现了大卫的强迫思维,不停地怀疑,并为了消除这些怀疑,而不停地检查纸巾,也就是强迫行为。可以看到,强迫思维驱动强迫行为,强迫行为缓解强迫思维带来的焦虑,但是借助行为缓解焦虑实际上是饮鸩止渴,因为强迫思维本来就是非理性的,即使不执行强迫行为,也不会有他们担心的事情发生,但是强迫行为却让他们看不到这一点。比如大卫,即使不检查纸巾,也不会染上艾滋病,但是检查纸巾的行为让他觉得自己的担心是必要的。这样,思维不息,行为不止,行为不止,思维不息,两者互相火上浇油,这就是强迫症的本质。

那么强迫思维的来源是什么呢?大卫停不下来的想法是害怕得艾滋病,老实说,这个担心并不少见吧?或许很多人莫名其妙曾经担心过一下。根据精神科医生的调查,在大脑每天产生的4000多个想法中,有三分之一的人的想法跟抢钱有关,40%的人有过要从高处跳下去的冲动,50%的女性和80%的男性幻想过陌生人赤身裸体,50%的人不由自主地想象性行为。

这些令人不愉快的、尴尬的、不合时宜的想法,叫做“侵入性想法”,几乎每个人都有,但一般都秘不示人,而且我们并不会被这些想法困住,一般转头就忘,不会当真。但是一旦不能忘、不能随便、特别当真,那就有强迫的危险,因为它们正是强迫思维的来源。

大卫停不下来的强迫思维正是其中一种侵入性想法,跟疾病和污染有关,在强迫症中占三分之一;强迫思维的另外几种侵入性想法分别是,非理性担心,比如“我是不是没有锁门”,占四分之一;10%左右的人要满足某个模式或对称性,例如“不对称,毋宁死”;比较少见的是有关身体或生理症状的想法、有关宗教或亵渎神灵的想法,以及性幻想和实施暴力行为的臆想,比如“我想把车开到悬崖下去”。

大卫可不可以不去想那些东西呢?如果可以,大卫应该是全宇宙中最愿意不去想的人!别对抑郁症病人说你要振作一点,也不要对强迫症患者说停下来,别想了,虽然这的确是他们康复的方向,但精神障碍就这么充满矛盾。

为什么思维停不下来?作者在书中提到了哈佛大学心理学家丹尼尔·韦格纳的白熊实验,也许会给我们一些启示。在实验中,他要求参与者尽量不要想象一只白色的熊,结果参与者的思维却出现了强烈反弹,很快在脑海中浮现出一只白熊的形象。为什么会这样呢,心理学家认为这里存在两个心理过程,一个是有意识的转移注意力过程,一个是无意识地监控不要想白熊的过程。

转移注意力是一件非常费力的事情,坚持不了多久,这个时候我们的大脑还在紧张兮兮地不停告诫自己,不要想啊,不要想啊,不要想啥呢?白熊啊,看到了吗?这种监控自动创造了白熊,越压抑越多。每个强迫症患者脑袋里都住着一只白熊。

停不下来的想法就从没有消停的时候吗?也不是,就跟前面的大卫一样,把整个垃圾篓的废纸装回家,慢慢检查,完全确定了以后,就可以暂得安心。后面的这些行为,叫做强迫行为。大多数强迫症患者都用这类诸如反复检查、求证、清洗、触摸等等行为,来缓解思维带来的焦虑。大卫曾经每天给公益防艾中心的志愿者打几十个电话,为的就是寻求片刻安心。还有一类强迫行为就是回避,有个14岁女孩,担心有虫子会进入体内,于是整整10个月拒绝开口说话。

也有一些强迫行为和思维并无直接关联,比如有的人会数数,以避免好朋友死去等等。不过,这些行为只是暂时有效,不久之后焦虑又会卷土重来,于是再关门,再洗手,把整个废纸篓都带回家,这次该结束了吧?那就不是强迫症了。担心,求证;再担心,再求证;担心的n次方,求证的n次方。一个自我封闭的循环,永无尽期。

用来驱赶强迫思维的行为,也停不下来了,为什么行为控制不了呢?不可以不去洗手吗?不可以不去拧门锁吗?如果可以,他们是全宇宙中最愿意停下来的人。但是,他不是刚洗了手吗?他已经检查了20遍?至关重要的问题,他是记不得刚刚做过的事了吗?

作者在书里还提到了一个非常枯燥的实验,也许可以解释这个令人匪夷所思的现象。加拿大的心理学家让AB两组学生关掉电炉上的三个旋钮,并检查是否关好了,然后让学生回忆刚才关掉了哪些旋钮,AB两组学生没啥差别,回忆栩栩如生。重点来了,心理学家让A组学生反复开关电炉,B组学生反复开关水龙头,都重复19次,结束后又让所有学生去关电炉上的三个旋钮,并检查是否关好了,然后回忆,结果发现,A组学生,也就是19次重复开关电炉的学生,对记忆的信任感下降,回忆细节模糊不清。这表明,越是频繁检查同一个东西,这个东西就会越熟悉,而大脑在记忆熟悉场景的时候,就懒得去关注场景的物理细节了,它会去注意一些比如意义、价值这样的东西。所以,我刚才到底有没有关好门呢?

这停不下来的强迫症是先天遗传,还是后天环境因素造成的呢?2012年的夏天,美国科学家对一个强迫症家庭五代人的基因进行了研究,发现强迫症在这个家族中很普遍。曾曾祖父和曾曾祖母的两个孩子都有强迫症。下一代的八个孩子中有四个也患有强迫症。再下一代的十八个孩子中有十一个是强迫症。第五代孩子已经出生了十一个,其中有五个患有强迫症。和这个家族通婚的所有人都没有强迫症。

因此,几乎可以确定无疑的是,强迫症具有一定的遗传倾向,但是有没有具体到某个基因呢?现在并没有令人信服的证据。要研究是先天的还是后天的,通常都是研究同卵双胞胎,因为他们的全套基因都是相同的,但是有关强迫症的双胞胎研究已经进行了几十年,科学家仍然只是猜测,遗传和环境影响可能各占一半。

除了遗传和环境的影响,强迫症有可能是大脑的生理缺陷导致的吗?如果是的话,可能出现在什么地方呢?科学家研究发现,强迫症可能跟大脑的基底神经节异常有关,基底神经节在哪里呢?我们把大脑想象成一个握紧的拳头,大拇指指向地面,然后在无名指那里捏上一颗葡萄,这颗葡萄就是基底神经节。虽然,目前科学家还不知道这颗葡萄的具体功能是什么,但是很多证据表明强迫症跟它有关。

有位42岁的先生,心脏病发作导致基底神经节附近区域缺氧,康复之后,他每天要吹8个小时同一个调子的口哨,想停但是停不下来,一旦被阻止就会感到愤怒和焦虑。他的妻子在听了差不多16年之后终于把他送进了医院。还有一种猜测,认为强迫症跟大脑缺乏血清素有关,这种猜测是一种反向推理,因为过半数的强迫症患者,在服用了“选择性血清素再摄取抑制剂”之后,症状缓解,这是一类抗抑郁药物,英文简称SSRI,而SSRI药物正是用来平衡血清素水平的,所以,既然服用这类药物有用,那么反向猜测强迫症可能跟血清素水平有关。还有其他一些猜测,不过所有这些都无法完全确定,即使这样,也是很大的进步了,很多人在了解到强迫症可能存在生物基础之后,会如释重负,因为这停不下来的思维和行为,有它的客观原因,不是不想停下来,是真的控制不住啊。

好了,这一部分主要说到了强迫思维和行为的表现,以及背后可能的原因。至于强迫症产生的根源,有遗传和环境之争,也有大脑病变方面的猜测,但是都有待进一步的科学检验。接下来看看强迫症治疗的发展过程。

强迫症治疗史上的第一个病例,是19世纪生活在法国的一位代号为“F小姐”的年轻女性,但有关她的治疗情况,并没有留下太多信息。随后的一位就非常出名了,化名“鼠人”,是后来名动天下的弗洛伊德的病人,1908年第一届国际精神分析学大会召开,弗洛伊德报告了这个病例,这个鼠人头脑里总是充斥着虐待狂的场景,他想象自己所爱的人臀部被拴上了老鼠,无处可逃的老鼠拼命挣扎,撕咬着他们的臀部,他为此感到非常痛苦。

弗洛伊德的精神分析理论认为,人们在成年生活中出现的心理问题,主要源于童年的创伤。至于强迫症,则是由于童年时自慰所产生的罪恶感被压抑导致的。对于这个鼠人,他认为是因为鼠人对父亲很生气,因此在潜意识中想要报复父亲,而鼠人对这个念头的压抑,就导致了强迫思维。弗洛伊德是否真正治愈了鼠人,已无从知晓。但是,根据现有的临床数据,精神分析对强迫症的疗效还有待证实。

20世纪60年代,行为主义学派取代精神分析,成为心理治疗的主流。这一学派的学者认为我们的所有行为,包括强迫行为,都是学习积累来的,既然是学习来的,当然也可以通过学习消除。其背后的理论依据是巴甫洛夫的条件反射理论,狗把食物和铃声联系起来,反复多次以后,只要有铃声,即使没有吃的,狗也会流口水。

按照这个思路,当出现强迫行为的时候,就立马施加一个不愉快的感受,久而久之,这些行为就会停止。这就是历史上饱受争议的厌恶疗法。今天,如果还有哪位治疗师,让你在出现不想要的想法时,就弹一下手腕儿上的橡皮筋,那么,这就是厌恶疗法的温柔版。20世纪70年代,英国医院开始采用这种方法治疗强迫症,先在病人的手指上缠上电极,只要洗手的次数过多,一接触水,就会遭到电击。这种疗法对强迫症是否有效呢?是无效的,已经被淘汰了。

接下来就是认知学派的短暂春天,和前面的行为学派不同,认知学派的研究者想要弄清楚,既然人人都有侵入性想法,为啥不是人人都得强迫症呢?这些研究者猜测,很可能是患者对待这些侵入性想法的方式不对。最后,这些研究者真的发现了强迫症的三种典型思维方式,第一种是放大危险和个人责任,比如大卫认为自己会得艾滋病,这是就是放大危险;由于养育孩子责任重大,在第一次生育的母亲中,出现“产后强迫症”的高达十分之一,这就是放大了个人责任;第二种是完美主义和无法容忍不确定性,比如对称要求;第三种是过度夸大思维的重要性,想和做在道德上是等价的,想了坏事就等于做了坏事。

时至今日,一统江山的是认知行为疗法,这个疗法被证明是目前治疗强迫症最有效的心理疗法。大卫在尝试了药物治疗之后,开始接受认知行为疗法的“暴露反应防止”。这又是一种什么疗法呢?顾名思义,就是让一个人暴露在让他焦虑的场景中,他通常的反应是执行强迫行为,但现在要阻止他做出这个反应,合起来就叫“暴露及反应防止”。

比如大卫,在进行团体治疗的时候,由于疲倦揉了一下眼睛,随后立即冒出了想法,要是刚才我的手上有血怎么办?我的手刚才碰过了椅子,这椅子之前一定有人坐过,这些人来医院看病,是来看艾滋病的吗?会不会留下血迹?这些强迫思维排山倒海一样出现了,他想要去检查手上到底有没有血迹,但是治疗师让他继续揉眼睛。不检查手已经够难受了,要继续揉眼睛,杀了我吧,后来治疗师做出妥协,不揉眼睛可以,但不能看自己的手。大卫同意了治疗师的要求,在接下来的三天,没有刻意去检查自己的手,这三天每一天都非常痛苦,度日如年,但是三天之后,焦虑逐渐消退。这正是改变人生的关键一步,因为他没有像以往那样通过检查来缓解焦虑,也就是停止了强迫行为,而且焦虑也消退了。

当然,正如世间并没有万能的灵丹妙药一样,暴露反应防止也并非对所有人有效,而认知行为疗法除了暴露反应防止之外,还有专注于强迫思维的认知重建部分。目前,强迫症的一线治疗方法是药物治疗,也就是前面提到的SSRI药物,和认知行为治疗,有的人认为药物有效,有的人认为认知行为治疗有效,有的人认为药物和认知行为治疗双管齐下有效,这些都因人而异,没有定则。

好了,这一部分在讲强迫症的治疗史,从弗洛伊德的精神分析,到60年代行为学派的厌恶疗法,再到80年代的认知学派,然后是今天的认知行为疗法。接下来,我们来看看社会、家人和个人应该如何面对强迫症。

首先,对于社会来说,应该提高大众对强迫症的认识。首先,强迫症并不搞笑,不是行为怪癖。2009年美国一位叫保罗•塞法鲁的教授,对媒体歪曲报道强迫症的行为进行了研究,写了一篇文章叫做《强迫症到底有何可笑之处?》。

他说:“要说对强迫症的描画跟其他精神障碍有什么不同,主要就是媒体在处理强迫症的时候轻佻,搞笑的频率比其他精神障碍高得多。”目前,整个社会对抑郁症的误解已经得到了很大的改善,但是对强迫症的歪曲却还在继续,现在,很少有人会对抑郁症患者说“要振作一点”,但是还有很多“逼死强迫症系列”在供人娱乐。

我们要认识到,强迫症并不是一般的执念,更不是人格优势。有一种观点认为,患者对一个事情思考得那么深,对于一件事情那么执着,这种坚持的精神实际上是一种优势,只不过用错了地方而已。有人将音乐家对音乐如痴如狂的追求,情人对所爱之人孤注一掷的付出,也视作强迫倾向。这些都是把一般意义上的执念,和临床意义上的强迫症混淆起来,忽略了强迫症带来的可怕后果。强迫症患者会知道,强迫带给他的到底是坚韧不拔的荣耀,还是想停停不下来的噩梦。

提高公众对强迫症的认识,往往需要有识之士的呼吁。2012年夏天,英国议员沃尔克在下院公开辩论的时候,公布了自己31年的强迫症病史。沃尔克说,有次他正在欣赏自己给孩子拍的照片,心里冒出一个念头,如果不把照片撕掉,孩子就会死。

虽然他知道这个想法是荒谬的,但是无法停下来,他跟这个想法斗争了整整3个小时,最后还是撕掉了照片,他不想拿孩子的生命冒险。但是一次次的斗争和屈从,让他对生活感到无奈和悲哀。沃尔克希望更多人了解心理疾病给人带来的伤害,真诚而勇敢的沃尔克,他的演讲不仅获得了包括首相在内的所有人的鼓掌,也引起了公众的注意,人们写信感谢他。

对于家人来说,应该避免卷入强迫行为,鼓励患者看医生。虽然,强迫症是患者自己的地狱,通常不会波及周围的人。就像本书作者大卫一样,从1991年患病到写作此书时,他才把自己的情况公诸于众,而在此之前,周围的朋友都不知道他已经与强迫症纠缠了几十年了。但是,有时候强迫症实际上也会给家人带来困扰。

调查显示,17岁以下强迫症患者的家人,四分之三都被卷入了患者的强迫行为中,而成年患者的家人至少有一半以上受到牵连。有的反复向患者保证担心的事情不会发生,或者,既然患者担心门没有锁好,那就自己去锁。服从患者的意愿,反复保证,其实是有害的,因为这会让强迫症状继续维持。因此,正确的做法是,第一,对他们的强迫要求要善意拒绝,或者在提前表明立场之后不予理睬,不指责也不包容;第二,鼓励患者去看医生,强迫症通常不会自己就好了,患病时间越长破坏性越大,也更难治疗,目前药物治疗和认知行为治疗对大部分患者都是有效的。

对于患者个人来说,应该直面自己的问题,积极寻求帮助。作者大卫决定不再掩藏自己的强迫症,直面问题,寻求帮助,在经过6个月的认知行为团体治疗之后,虽然强迫症并未离他远去,强迫思维仍然没有彻底停下来,但是现在他知道它会时不时冒出来,但也会时不时溜走,他没有再跟随这些想法,他用停下来的身体四肢,去另辟道路,开启新途。

好了,说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。我们来简单回顾一下《停不下来的人》这本书的三个重点内容。

第一, 强迫症停不下来的思维和行为特征,不是不想停下来,而是无法停下来,停不下来是有客观原因的。对于强迫症的病因,遗传和环境、精神和大脑,这些问题仍然而未决。

第二, 强迫症治疗的发展过程,经历了精神分析、厌恶疗法、认知疗法,以及现在被证明有效的认知行为疗法,当然,也有过半数的人在服用药物之后,症状得到缓解。

第三,在如何面对强迫症这个问题上,家人、公众和患者自己,人人有责,直面强迫症给患者带来的痛苦,虽然没有灵丹妙药,但是,主动寻求改变,改变也近在眼前。

以上就是《停不下来的人》这本书的主要内容。作者以亲身的经历和丰富的案例,对强迫症是什么,以及背后可能的原因、博采众长的生动描述,给人呈现了一幅强迫症的全景照。这本书,正如作者所说,并不是一本励志书,“但如果它能对大家所有帮助,如果书中提出的问题,能让因此痛苦的人增进对自己的了解,或是帮助周围的人理解他们,抑或是能撬动公众的眼皮,让他们对此哪怕是多关注一点儿,我就心满意足了。”

对于我们来说,强迫症似乎并不陌生,人人都可以说上两句,已经是一种常识了一样,但是这本书给我们展现了强迫症不为人知的一面,原来强迫症一点也不搞笑,原来它很折磨人,很残酷。这本书虽然在讲强迫症,但是它让我们看到,我们以为的常识很可能只是偏见,因此,求知不仅是一个取得新知的过程,同时也是一个去除常识偏见的过程吧。

撰稿:周艺新 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.强迫症停不下来的思维和行为特征,不是不想停下来,而是无法停下来,停不下来是有客观原因的。

2.强迫症治疗的发展过程,经历了精神分析、厌恶疗法、认知疗法,以及现在被证明有效的认知行为疗法。

3.在如何面对强迫症这个问题上,家人、公众和患者自己,人人有责。