《住在我心里的猴子:焦虑那些事儿》 周艺新解读

《住在我心里的猴子:焦虑那些事儿》| 周艺新解读

关于作者

丹尼尔·史密斯,他曾经在《大西洋月刊》当编辑,后来辞职在大学教书,现在是一位职业作家,并担任著名杂志《大西洋月刊》《纽约》《纽约时报》《岩石》的网络作者,出版过《缪斯女神》等书。

关于本书

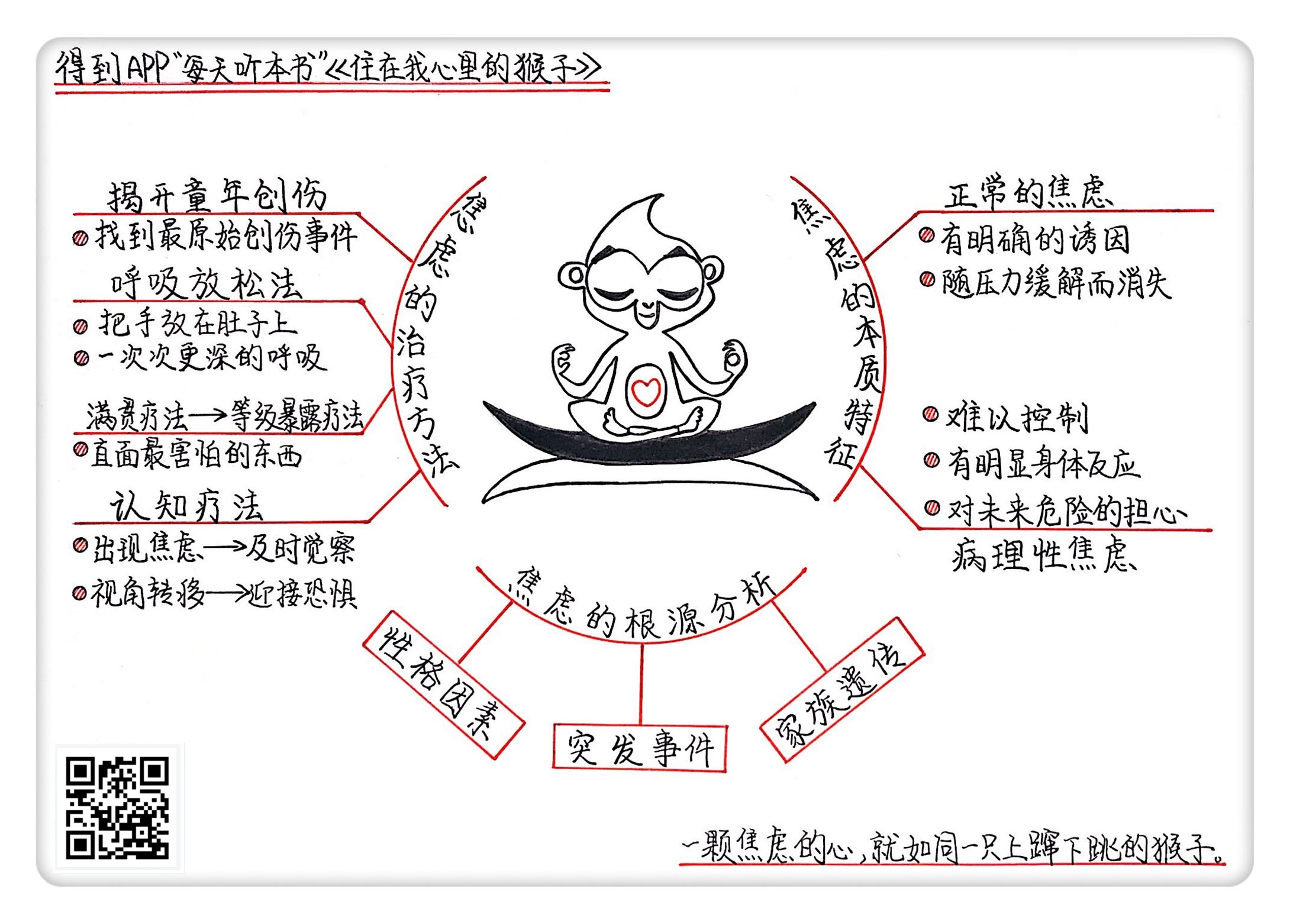

在本书里,丹尼尔以自己的成长过程为线索,完整呈现了一个人焦虑症的发病,恶化和缓解的过程。作者反思了自己患上焦虑症的各种可能,是家族的遗传吗?他的父母和哥哥都有焦虑症。跟小时候掉进水里差点淹死的心理创伤有关吗?还是由于自己性格的缺陷?还是说这是人成长必须付出的代价?作者还亲测了包括揭露创伤、呼吸放松、满贯疗法以及传统的倾诉和释放情绪等在内的治疗方法,最后发现对自己比较有效的是认知疗法。

核心内容

一个人是如何患上焦虑症,又如何与之周旋,最后又如何缓解的。焦虑症是一种会对生活造成巨大影响的可怕疾病,病因是多种因素综合影响的结果,虽然这种疾病很可怕,但是并非不可治疗,本书作者就是一个典型例子。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《住在我心里的猴子》,这是一本患有焦虑症的作家写的关于焦虑症的书。不仅如此,作者的父母、哥哥也都有焦虑症,而作者的母亲后来还成了治疗焦虑症的专家。这本书的中文版大约11万字,我会用大约25分钟的时间,为你讲述书中精髓。虽然人人都有焦虑,但不是人人都有焦虑症。我就通过今天这本书,给你说说焦虑症的本质特征,产生的根源,以及干预的方法。

这本书讲的是焦虑症,但名字却叫“住在我心里的猴子”,焦虑和猴子有什么关系吗?除了这个奇怪的书名,作者还在书中断言,佛教正是为焦虑的人创造的,佛教的修行都是用来克制过激的想法和情绪,获得内心的平静的。查一查经典文献,作者说的话大有来头,原来啊,佛教把人心,人的思想比喻为上蹿下跳的猴子,所以有一个词叫做“心猿”,后来还演变成了一个成语叫做“心猿意马”,比喻心神不宁,胡思乱想,无法控制自己的思想。这样看来,把焦虑的心比喻成猴子,还真是非常贴切。

这正是本书《住在我心里的猴子》书名的由来。作者宣称自己就是焦虑的化身,因此,这本书与其说是一个人对焦虑的记录,不如说是焦虑症在进行自我介绍。焦虑症的本质特征在于对未来危险有控制不住的过度担心。作者可以在一分钟之内,就由正常的焦虑联想到自己会因为卖淫而患上绝症,最后身败名裂地死去。这种毫无缘由的担心会给生活造成巨大伤害,作者因此差点休学,后来还险些丢掉工作和失去爱人。于是作者就去追寻焦虑的根源,为什么他总是这样担惊受怕,是家族的遗传吗,他的父母和哥哥都有焦虑症;跟小时候掉进水里差点淹死的创伤有关吗?还是由于自己性格的缺陷?还是说这是人成长必须付出的代价?

这本书的作者叫丹尼尔•史密斯,他曾经在《大西洋月刊》当编辑,后来辞职在大学教书,现在是一位职业作家,出版过《缪斯女神》等书。同时,丹尼尔也是长期受焦虑症困扰的患者,16岁焦虑症发作,此后,焦虑就从未停止过对他心灵的折磨,他先后找了6位心理治疗师,尝试了各种治疗方法,最后对他比较有效果的是认知疗法。这本书就是他对焦虑症的记录和自我分析,对于那些想要了解焦虑症的人来说,这本书提供了最直接的参考资料。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,接下来,我就为你详细讲述这本书的三个重点内容:我们先来了解一下焦虑症的本质特征和它可能造成的影响;然后再看看作者对焦虑症根源的分析;最后我们再了解一下作者在治疗焦虑症的时候,都尝试了哪些方法。

我们先来看看焦虑症的本质特征和它可能造成的影响。

说到焦虑,我们并不陌生,谁没有在生活中感受过焦虑呢?而根据世界卫生组织的数据,焦虑症是第三大最常见的精神障碍,大约13.6%到28.8%的成年人曾经在某段时间患上焦虑症。那么生活中的正常焦虑情绪和被称为疾病的焦虑症有什么不同吗?

回想一下,你一般会在什么情况下感到焦虑呢?你是不是会因为某一次考试,或者某一个会议报告而焦虑,但等事情过去了,焦虑也就消失了。这其实就是正常的焦虑情绪,有明确的诱因,并且会随着压力事件的结束而明显缓解甚至消失。

但焦虑症可不一样。在心理学上,焦虑症又叫做焦虑性神经症,它的基本特征就是泛化且持续的焦虑,也就是说,虽然没有什么明确的原因,但患者就是会莫名其妙地感到紧张担心,而且这种情况往往会持续半年甚至更久,严重影响正常的工作和生活。除了心理上的焦虑,患者在生理上也会出现肌肉紧张、发抖、出汗、头晕、心悸、肠胃痉挛等等不适反应。

下面我们就通过作者丹尼尔对一次焦虑发作的记录,来近距离地了解一下焦虑症。

丹尼尔在写作本书的过程中,有一次,计划在4个小时内至少完成500字,期间为了确定几个词语是否准确,于是上网查资料,查着查着就开始分心了,“今天晚上吃什么呢”,“是不是要下雨了”,“我三十好几了,还没去过蒙大拿”等等,这一晃,时间过去了两个小时,还没写几个字呢,丹尼尔开始焦虑了,于是,想把注意力拉回来干正事,到此为止,并没有什么稀奇的,每个人都会分心有杂念,没完成计划有焦虑也是正常的。但是丹尼尔的杂念挥之不去,越来越多,赶不走杂念让他越来越焦虑,开始联想自己这么焦虑的话肯定写不好东西,注定会失败,编辑不再跟他签约,付不起房租、贫穷、疾病、死亡等等。丹尼尔开始呼吸急促、出汗、坐立不安、浑身颤抖、轻声哭泣,想要冲出房间,感觉自己就要发疯了。

通过这个例子,我们可以看到正常焦虑和病理性焦虑的分界线。这种在工作过程中分心的现象,实在是很平常的事情,即使焦虑也是基于现实的,因为真的浪费了时间,这种焦虑持续的时间也会很短,可能吃个午饭这个焦虑就过去了,因此,以现实为基础的,可以控制的,持续时间短的焦虑都是正常的。

相比之下,丹尼尔就完全不同了,从浪费时间这个正常的想法截断,后面的一连串想法越来越偏离现实,联想自己是一个失败的作家,会被编辑除名,付不起房租、贫穷、疾病、死亡等等,这些想法全是对未来的不祥预感,好像大难临头,世界末日就要到来,同时还伴随着强烈的身体反应。

这就是病理性焦虑的本质特征,患者难以控制地去想象未来会充满不幸,并为之担心,等待一些可怕的事情发生,伴随着明显的身体反应。

我们来给这句话划几个重点,首先是“难以控制”,意思是说,他们控制不住自己的胡思乱想,所以让焦虑的人不要想,就跟让高烧的人不要发烧一样,是不可能的;第二个重点,有“明显的身体反应”,如丹尼尔产生的呼吸急促、出汗等现象;第三个重点,是“对未来危险的担心”,也就是说,这些危险是想出来的,脱离现实的,跟未来有关,如果担心的事情未来没有发生的话,相关焦虑就会消失。或者未来每天都是完全确定的,大致相同的,可能就不会有焦虑了,就像乡村的生活,每天没多少变化,心灵自然平静了不少。但是在现实生活中,未来每一天都充满了不确定性,这就意味着,不断有新的危险。对于焦虑症患者来说,时间既是抚慰心灵的良药,因为时间可以告诉他灾难的事情没有发生;同时时间也是创造危险的温床,因为未来充满无限可能,危险永远不会免除,除非时间停止。

对未来危险控制不住的过度担心,会对生活造成巨大的伤害,焦虑症因此被称为最昂贵的精神健康问题。丹尼尔的三次焦虑大爆发几乎将他彻底毁灭。

第一次大爆发,是他离开家乡去上大学,在父母离开的那一刻,他就感觉胸骨冰冷、大脑恍惚、视线模糊、四肢刺痛。大学拥挤的宿舍,天天要跟父母兄弟以外的人非常近距离地相处,让他时刻都感到压力很大,每一件事情都可以引发他关于贫穷、无家可归、疾病、羞耻、死亡的幻想,但是又没有释放情绪的空间,所以在入学不久,他每天要打两三个电话给父母,说自己再也无法坚持了,要退学,紧张到把十个手指头全都咬破了,然后贴上创可贴。

第二次焦虑大爆发,是丹尼尔在美国著名杂志《大西洋月刊》工作的时候,发表了一篇关于抑郁症电休克疗法的文章,这篇文章引起巨大争议,褒贬不一,反精神病学人士指责他是电休克疗法的帮凶,一些临床医生又批评说,他为什么在文章里呈现那么多反精神病学人士的观点。

丹尼尔夜夜失眠,网上每一条负面评论,对他来说都是道德上的酷刑,他想象因为这篇文章,会有多少抑郁症患者接受电休克疗法,而失去部分记忆,又会有多少本来可以通过电休克治疗康复的人,失去了健康的机会,他觉得自己虽然没有拿刀杀人,但是这篇文章就是一把刺向全世界无数人的刀,是他夺取了无辜者的生命。焦虑使得丹尼尔汗流浃背,不得不每隔1个小时就要到卫生间处理汗水,他要崩溃了,要辞职。

第三次焦虑大爆发是和女朋友出去旅行,要到陌生的地方和陌生的人接触两个星期,各种担心和害怕,让他的心理时时刻刻都处在崩溃的边缘,这让他在旅行到威尼斯的时候再也无法忍受了,跟女朋友提出分手,结束旅行。

丹尼尔在书里宣称自己是焦虑的化身,由于症状太过典型,医生甚至与他协商,是否可以对他进行录像,用来给学生进行案例教学。他的三次焦虑爆发,都说明了焦虑症对未来危险过度担心的本质特征,这些担心是脱离现实的,因为丹尼尔家庭经济状况良好,学习优秀,获得了全额奖学金,工作出色,受到主管的高度评价,女友也很爱他。而他担心的任何一件可怕的事情从来没有变成现实,因为,他大学顺利毕业,分手的女朋友后来成了他的妻子,现在是一位专职作家。正如前面说的,时间向丹尼尔证明了他所焦虑的事情脱离现实,并不会成真,但是在新的一天里,丹尼尔又会有新的焦虑,何时才是尽头,他有太多的为什么,为什么自己会这么焦虑?

以上介绍的是本书的第一部分内容,焦虑症的本质特征。这一部分通过丹尼尔的焦虑发作,来说明正常焦虑和病理性焦虑的差别,焦虑症的本质特征是对未来危险过度担心,以及焦虑症造成的影响。接下来,我们来看看丹尼尔对焦虑症根源的分析。

焦虑症发病的原因是什么呢?和其他精神障碍一样,研究者们认为是生物遗传、社会环境和个人心理特征三个因素交互作用的结果。丹尼尔亲身示范,分析了自己过于担惊受怕的原因。

丹尼尔的焦虑症是否有遗传方面的解释呢?看起来好像是这样的,丹尼尔的父母和哥哥都有焦虑方面的问题。母亲患有惊恐障碍,这是一种对恐惧的恐惧,什么意思呢,这是指最初的时候患者经历了一次可怕的恐惧,感觉呼吸困难,心脏病就要爆发了,往往有濒死的感觉,此后就担心再次出现这种情况,不断加剧的担心会诱发再一次的濒死感觉,如此恶性循环。患者在发病前,由于巨大的恐惧,有时会拨打120紧急求助。

丹尼尔的母亲在冰箱和电话上贴着“深呼吸”三个字的贴纸,用来应对紧急情况。丹尼尔的父亲有一次惊恐发作,害怕得趴在地板上,最后被送到了急诊室。哥哥患有疑病症,这是一种担心身体生病的焦虑,比如感觉到身体有某个刺痛,这会让疑病症患者担心自己是不是生了大病,一生都要缠绵病榻。当然,这并不能作为焦虑遗传的铁证,很可能是充满焦虑症患者这个养育环境造成的。正如丹尼尔所说,虽然母亲在他20岁的时候,才告诉他自己患有焦虑症,但是,小孩子是非常敏感的,虽然家长不说,但是他们紧张的情绪会表现出来,久而久之,就像水滴石穿一样,一定会对孩子的性格产生影响。

但是仅此而已吗?虽然丹尼尔从小就是一个容易焦虑的孩子,但是焦虑的基因如果没有遇到特殊的事情,仍然只是一种潜在的可能,到底是什么事情,让这种可能变成了现实呢?丹尼尔多次提到了一个叫艾斯特的女人,认为自己焦虑症的发病跟她有很大的关系。丹尼尔15岁在书店打工的时候,遇到了自称刚刚大学毕业20来岁的艾斯特,艾斯特并不招人喜欢,几乎所有人都想离她远点儿。丹尼尔也不喜欢她,而且在与艾斯特接触的过程中就很焦虑。尽管如此,丹尼尔并没有排斥她。艾斯特就像抓住救命稻草一样抓住丹尼尔,一有机会就要跟他诉说衷肠。

如果事情到此为止,丹尼尔可能就不会对这个女人有那么多的怨恨。16岁临近毕业,在一场计划之外的同性恋派对上,喝醉酒以及莫名其妙的难以拒绝,丹尼尔与艾斯特发生了关系。事情发生后,丹尼尔在各种情绪中交替转换,征服者的自豪,想把身体洗烂的厌恶,要保守秘密的紧张,想要吹嘘的冲动,罪恶感、愤怒、渴望、自我憎恨,在见到母亲的那一刻,他哭了出来。“这是强奸”,丹尼尔的母亲这样定性这个事情。

这个事情是一个转折点,焦虑症这只猴子正在丹尼尔的体内醒来,要打破这个少年宁静的世界,每一件事情似乎都在说着丹尼尔的痛苦,一切都变成了恶意的提醒,电视里的广告,荡秋千的孩子,似乎都在嘲笑丹尼尔已经失去了童贞,而且很可能感染了艾滋病,满身病毒,自己最后将会可耻而悲惨地死去。多希望没有发生这件事情啊,多希望根本就没有认识艾斯特。丹尼尔在走廊里游荡,目光呆滞、满面愁容、失眠、耸肩缩背、避免和人交谈、害怕身体接触。此后六个月,悔恨和恐惧让丹尼尔不能学习,不能思考,不敢看别人的眼睛,他变成了另外一个人,成了焦虑的化身。

丹尼尔后来并没有染上艾滋病,反而是大学宿舍那些关于青春和性更加开放大胆的交流,让丹尼尔这方面的焦虑缓解了。但是,他的焦虑症并没有消失,焦虑一旦被唤醒,整个事情就发生了本质的变化。艾斯特只不过是一个诱发焦虑症的导火索而已,没有艾斯特还会有李斯特。丹尼尔认为自己的焦虑症一定是由更深层次的缺陷导致的。因为自己本可以不靠近艾斯特的,是什么东西让他一步一步走向危险的呢?可能是性格上的缺陷,丹尼尔这样分析是有一定道理的,因为,一个有主见、自信和意志坚定的人是不会被周围的事物左右的。自己性格软弱,就像明明不喜欢艾斯特,但还是无条件地顺从了别人的意志。或许是这些因素把自己推向了焦虑的深渊。

这个解释还是让人不满意,因为丹尼尔明明知道那是一个危险的陷阱,动物在遇到危险的时候,会有求生的本能让自己远离危险,俗话说“兔子急了也会咬人”,何况丹尼尔是一个人呢?到底是什么力量在对抗求生的本能,让人“明知山有虎,偏向虎山行”呢?

丹尼尔的母亲用了“反恐惧”这个术语来解释,什么意思呢?就是说在某些情况下,焦虑的人会靠近任何他害怕,或者让他感到很不舒服的东西,这可能是因为大脑的一部分所害怕的东西,事实上,正是大脑另一部分所喜欢和崇拜的东西,换句话说,就是“痛并快乐着”吧。比如很多表演家就是一边感到恐惧,一边又走上舞台,世界著名三大男高音帕布罗·卡萨尔斯说:“在我整个演艺生涯中,演奏之前的神经紧张和怯场,从来就没有离开过我。”

胆小敏感的丹尼尔难道是崇拜冒险吗?分析到此,仍然一团迷雾。历史上最焦虑的哲学家克尔凯郭尔如果还活着,一定会对今天我们把过度焦虑看作疾病感到震惊,因为在他看来,焦虑是人的宿命,焦虑越大,人越伟大。什么意思呢?因为人在成长过程中会面临很多选择,必然产生焦虑,因此,焦虑是人成长必须忍受的痛苦,也就是“天将将降大任于斯人,必先苦其心志”。

把焦虑的根源解释为成长必须付出的代价,这种观点并不能给焦虑症患者带来安慰,反而是一种冒犯,因为丹尼尔在吃汉堡的时候,选择加生菜还是加番茄,一点都没有困难,但是在选择要烧烤汁还是番茄酱作为调味酱的时候,却产生了焦虑。丹尼尔看不出这些选择之间有任何重大的差别,也看不出这个微不足道的选择,如何就促进了自己的成长。焦虑并没有伟大的根源,过度的焦虑仍然是一种疾病。

以上介绍的是本书的第二部分内容,作者对自己焦虑症根源的分析。这一部分在说丹尼尔如何分析自己焦虑症产生的根源,可能跟家族遗传、突发事情和性格有关,并且对焦虑是成长必须付出的代价这种观点,进行了反思。接下来看看丹尼尔尝试了哪些治疗焦虑症的方法。

揭开童年的创伤,就可以让丹尼尔的焦虑症康复吗?丹尼尔的母亲长期受惊恐障碍的折磨,后来成了专门治疗焦虑症的专家,面对儿子的焦虑症,她有什么好的办法吗?跟很多心理治疗师一样,母亲认为焦虑来源于心灵的创伤,因此,只要找到那个最原始的创伤之后,焦虑症就会缓解。

这位母亲真的找到了,丹尼尔在3岁的时候,掉进水里差点淹死,被救上来之后,二十多个小时不说话,虽然第二天就恢复得跟往常一样,但是随后几件事情似乎都跟溺水造成的恐惧有关,比如4岁的时候,丹尼尔就很担心抽水马桶,6岁的时候害怕游泳,甚至连游泳馆都不敢靠近等等。这样看来,丹尼尔怕水的确可能跟当初掉进水池有关,但是跟现在的焦虑有什么关系呢?即使那就是恐惧的根源,在知道了这一点之后,焦虑症也没有任何缓解。

呼吸放松法是丹尼尔的母亲对抗焦虑的强大武器,这个对丹尼尔有用吗?丹尼尔焦虑发作坐立不安的时候,尝试过这种方法,将手放在肚子上,一次比一次更深地呼吸,感受肚子在呼吸过程中的上下起伏,一遍两遍三遍,丹尼尔感觉到了一点点平静。但是只是在坐着的时候有效果,一旦站起来,刚才那点平静,一下子就消失了,恐惧、紧张仍然还在,而且感觉更糟糕。

丹尼尔的母亲除了用呼吸放松法缓解焦虑之外,还有一个方法是直接面对自己最害怕的东西,这个在临床心理学上叫做“满贯疗法”,起源于20世纪50年代,这个方法第一次成功治疗了一名少女对汽车的恐惧,治疗过程是这样的,治疗师强迫这名少女坐在汽车后座上,她的焦虑很快就达到了惊恐程度,但是仍然让她坐在座位上,4个小时候之后,她再也不害怕汽车了。丹尼尔的母亲觉得这个方法对自己有用,但是对丹尼尔也没有效果。需要说明的是,满贯疗法可能会给患者带来危险,所以,现在一般都不再使用了,而是采用比较缓慢的,一次一次逐渐面对害怕的东西来减轻焦虑,这个方法被称为“等级暴露疗法”。

倾诉和释放情绪能安慰焦虑的心灵吗?丹尼尔先后经过了6位心理治疗师的治疗。虽然他们对焦虑的看法各不相同,但是在治疗焦虑症的时候,前5位治疗师的方法是类似的,就是鼓励丹尼尔说出自己焦虑的事情,释放情绪,这也是治疗焦虑症最传统的方法。这样的方法并没有实质的效果,倾诉和释放情绪能短暂地让人平静一会儿,但接下来仍然是无穷无尽的担心。

难道丹尼尔的焦虑症就无法治疗了吗?前面提到他因为发表的文章受到质疑,经历了焦虑症的大爆发,这个时候,他遇到了第六位治疗师桑德拉。桑德拉使用的是认知疗法,这种疗法认为焦虑情绪是由两个因素决定的,一个是客观的危险水平,另一个是人们对危险怎么想的,焦虑症患者的根本问题在于高估了危险。因此,治疗焦虑症首先要去察觉情绪背后的想法,然后对这些想法进行审查,这些想法变成现实的可能性有多大?

丹尼尔听从治疗师的建议,努力去觉察情绪背后的想法,并且对这些想法进行审查。只要出现了焦虑,无论当时是在购物,还是在面试,丹尼尔都立即停止手上正在做的事情,回忆当时自己到底在想些什么。这个过程很艰难,但是丹尼尔逐渐注意到了焦虑情绪背后隐藏的想法,比如,对于那篇引发质疑的文章,如果是以往,他看到一句负面评论,焦虑就会像洪水决堤一样一泻千里,接着就会关掉电脑,把自己泡在浴缸里。现在,丹尼尔强迫自己坐在电脑前面,阅读负面评论,分析自己在读了之后发狂之前,这短短一毫秒的时间之内,脑袋里闪过了什么念头?这些念头对吗,这些念头变成现实的可能性有多大?就这样,像拆除炸弹一样解决一个又一个的焦虑。

结果证明,这个方法对丹尼尔是有效果的,通过练习,他的焦虑想法越来越少,焦虑持续的时间变短了,发作的频率也有所降低,即使焦虑发生,影响也不再像过去那样强烈。

当然,理性分析也有不奏效的时候,这时,丹尼尔就会回忆起治疗师教给他的第一个方法,叫做“视角转移法”,这个方法是这样的:当各种担心恐惧涌上心头的时候,就抬起双眼,举起双手,然后大喊一句:“来呀!让我看看你究竟有多大能耐。” 这个方法听起来滑稽可笑,当初丹尼尔都不愿意尝试,但是这样做了之后,他情不自禁地笑了一下。现在回想起来,自己为什么会笑呢,一定是觉得,自己焦虑编织出来的那些关于死亡、疾病、失败、贫穷、暴力、疯狂等等东西,到底真的发生了吗?一个都没有!

以上就是本书的第三部分内容。我们说了,作者尝试了很多治疗焦虑症的方法,但无论是揭开童年的创伤还是呼吸放松法,都没有什么用。倾诉和释放情绪也不能安慰作者焦虑的心灵。最终,是认知疗法拯救了他。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,我们来简单总结一下《住在我心里的猴子》这本书的三个重点内容。

第一, 对正常焦虑和病理性焦虑进行了区分,病理性焦虑的本质是对未来危险的过度担心,焦虑症会对学习、工作等方面造成损害。

第二, 作者围绕家族遗传、突发事情和性格因素对焦虑症的原因进行了分析,然后反思了焦虑根源于人的成长这种观点。

第三,作者尝试了很多方法治疗焦虑症,揭露创伤、呼吸放松、满贯疗法以及传统的倾诉和释放情绪这些方法对有些人有效,但是对作者没有效,对作者比较有效的是认知疗法。

以上就是《住在我心里的猴子》这本书的核心内容。这本书实际上是一本焦虑症患者的个人回忆录,并非一本介绍治疗方法的康复之书。如果要给这本书一个定位的话,则相当于一篇冗长的患者症状自诉,作者以自己的成长过程为线索,完整记录了焦虑症的发病、恶化和缓解。所以,在同病相怜的人读来,可能会有很大的共鸣;对于想要了解焦虑症的人来说,本书也具有一定的参考意义。

但是,如果要对焦虑症及其治疗方法有更准确和清晰的了解的话,则需要阅读更加专业的书籍,比如认知心理治疗之父艾伦•贝克的《焦虑症和恐惧症》和美国心理学家林恩•亨德森的《害羞与社交焦虑症:CBT治疗与社交技能训练》等,都是非常不错的心理自助读物。而在焦虑症的治疗上,目前最有效果的方法是认知行为疗法和药物治疗。

当然,就像本书所说的那样,由于每个人的具体情况不同,适用的方法也会有些差异,书中提到的呼吸放松、满贯疗法、倾诉和释放压力等方法对作者的母亲,以及他母亲的病人有效果,但是对作者就没有效果,对作者有效果的是认知疗法。

对于我们来说,无论是否患有焦虑症,焦虑都是人类最基本的情绪之一,实际上,适当的焦虑具有积极意义,它会让我们对可能的危险保持警惕,提前做好应对准备,把事情考虑得更加周全,因此,可以毫不夸张地说,没有焦虑就没有人类。当然,焦虑过了头,好事就会变成坏事,这个时候就要积极干预,像作者这样顽固的焦虑症都可以改善,因此,如果你在跟自己的焦虑作斗争,请保持信心吧。

撰稿:周艺新 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.病理性焦虑的本质是对未来危险的过度担心,焦虑症会对学习、工作等方面造成损害。

2.作者反思了焦虑症产生的根源,可能跟家族遗传、突发事情和性格有关。他反思了焦虑根源于人的成长这种观点。

3.作者尝试了很多方法治疗焦虑症,揭露创伤、呼吸放松、满贯疗法以及传统的倾诉和释放情绪。其中,对作者比较有效的是认知疗法。