《人生十二法则》 刘玄解读

《人生十二法则》| 刘玄解读

关于作者

这本书的作者是美国著名的心理学家乔丹·彼得森,他被誉为当今世界重要的思想家。彼得森是多伦多大学心理学教授,前哈佛大学心理学教授, 百万年轻人追随的心灵之父,在他的学生眼中,他是“能改变你的人生”的人。

关于本书

现代人欠缺的,不是知识,而是实现的能力。在《人生十二法则》中,著名心理学家乔丹·彼得森的将人类数千年来哲学思考、神话故事中的精神财富与心理学、生物学、神经科学等学科的前沿研究相结合,用12条人生法则,为年轻一代提供了一种摆脱人生困境的方法。

核心内容

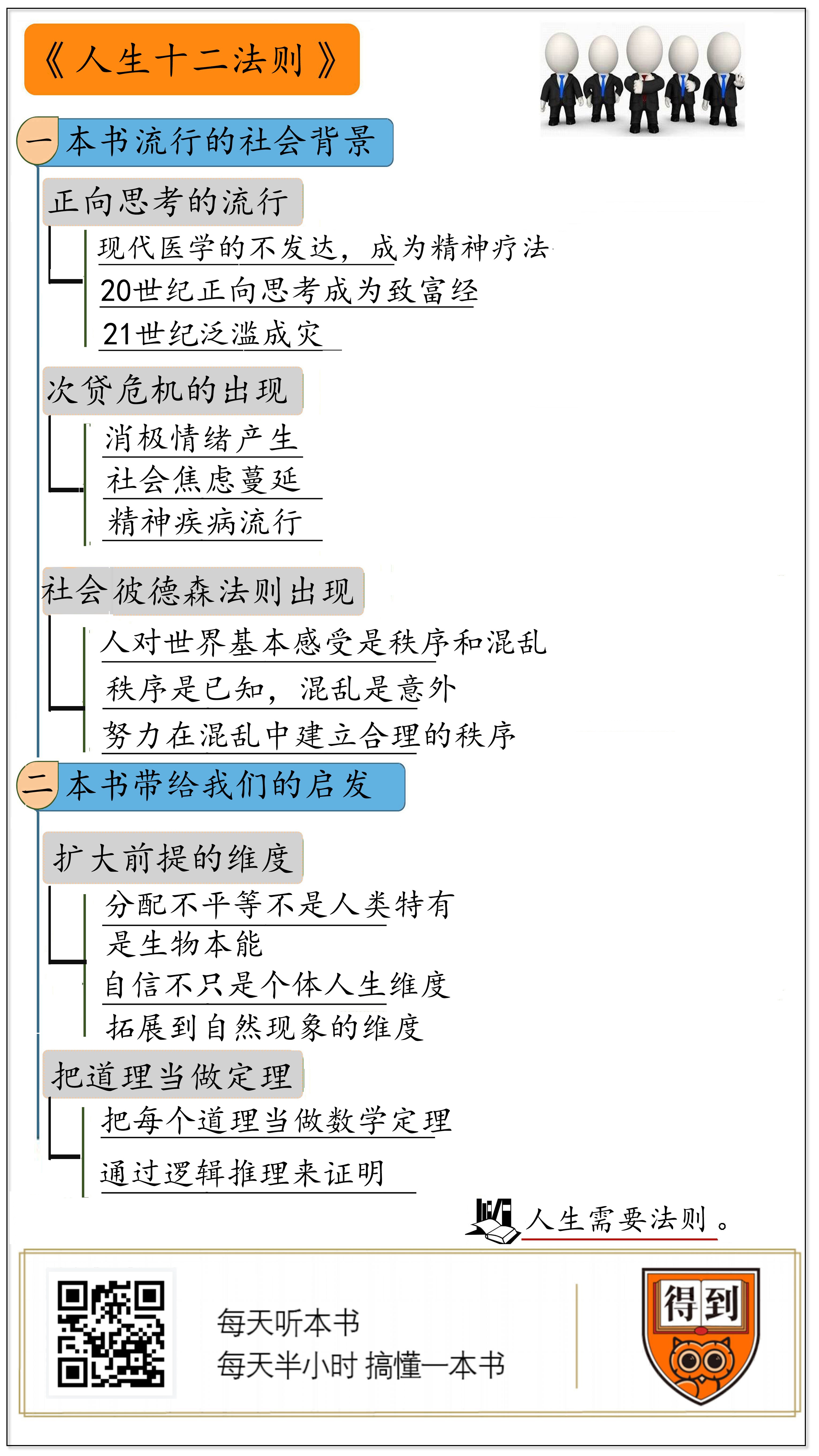

解读中,我不会逐一给你讲这十二个法则,我想跟你分享两个我觉得更有意思的问题:第一,这本书是在什么样的社会背景下流行起来的;第二,我们能从这本书获得什么启发。

彼得森教授的人生十二法则

法则一 获胜的龙虾从不低头:笔直站立,昂首挺胸。

法则二 像照顾生病的宠物一样关心自己:待己如助人。

法则三 放弃损友:与真心希望你好的人做朋友。

法则四 战胜内心的批评家:和昨天的自己比,别和今天的别人比。

法则五 管教你家的小怪物:别让孩子做出令你讨厌他的事。

法则六 当痛苦到想要诅咒一切:批判世界之前先清理你的房间。

法则七 苏格拉底的选择:追求意义,拒绝苟且。

法则八 不买醉鬼卖的东西:说真话,或者至少别说谎。

法则九 别偷来访者的问题:假设你聆听的人知道你不知道的事。

法则十 不要无视地毯下的龙:直面问题,言辞精确。

法则十一 不要打扰玩滑板的孩子们:承认现实,反对偏见。

法则十二 当你在街上遇到一只猫时,摸摸它:关注存在的善。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书叫《人生十二法则》。

这本书2018年在美国出版,一度高居亚马逊畅销榜前五名,而且长盛不衰,上榜64周,是一本现象级的畅销书。你是不是有点好奇,这得是多么振聋发聩的12条法则啊。那我来给你读几条:第一条,笔直站立,昂首挺胸;第三条,跟真心希望你好的人做朋友;第十一条,不要打扰玩滑板的孩子;第十二条,在街上遇到流浪猫,摸摸它。

听完之后,你是不是有点失望?这4条法则,说白了就是平时要自信,择友要慎重,对人不要心存偏见,对世界要保持善意。这样的人生建议,谁都能说出几条,还需要有人专门写本书来讲吗?

这些法则,一开始还真是作者随意写的。这本书的作者叫乔丹·彼得森,有人说他是当代美国最知名的公共知识分子之一。他的本职工作是一位临床心理学家,曾经在哈佛大学心理系任教,现在是加拿大多伦多大学的教授。

彼得森在美国的问答网站Quora上回答了一个问题——每个人都该知道的最有价值的事是什么?他的答案是一个有几十条法则的清单。他自己也没想到,这个答案居然大受欢迎。后来,一家出版社想要请彼得森写一本针对普通人的心理自助书,彼得森就拿出了这张清单,他用自己的学术理论逐一解释了这些法则,从一开始计划的40篇精简到现在的12篇,于是就有了《人生十二法则》这本书。

彼得森写的这12条法则是我们本来就知道的一些道理,他就是要把你知道但又不那么重视的大道理重新告诉你一遍。人生难免遇到困境,难免有感到困惑或者迷茫的时候。这个时候,这样的提醒或许真的有用。很多人的确从这本书里找到了共鸣,获得了帮助他们整理自己人生的方法。今天为你解读这本书,希望它也能给你带来一些启发。

下面,我不会逐一给你讲这十二个法则,得到app上有这本书的电子书,感兴趣的话,你可以去翻翻看。今天的解读里,我想跟你分享两个问题:

第一,这本书是在什么样的社会背景下流行起来的;

第二,我们能从这本书获得什么启发。

听了我刚才读的那4条法则,你可能会觉得,它们说得都对,但是又好像也没说什么。读者对这本书的评论也很两极化,有人吐槽它就是一锅乱炖的鸡汤,也有人说它给自己的人生带来了真正的改变。为什么一些人眼中的鸡汤,是另一些人眼中的救命良药呢?

这就得回到这本书产生的社会环境来看了。在今天的美国,彼得森的观点就像是一副清醒剂。他的观点有一套底层逻辑:人生在世是痛苦的,文化太过多元也有可能带来混乱;人不是自由的,每个人都应该为自己的行为负责。这种观点和美国主流思想是完全相反的。大多数美国人都相信,世界是美好的,文化是多元的,人生来是自由的。

这种观点来自一个叫“正向思考”的思潮,在美国已经有上百年的历史了。有人甚至说美国的强大都跟这个思潮有关。说到这里,就必须得提到另外一本书,书名叫《失控的正向思考》。这本书里说,虽然“正向思考”的思潮曾经对美国社会有过积极的影响,但是今天它已经“失控”,反而让很多美国人感到困惑和迷茫。

正向思考的思潮是怎么形成的呢?19世纪初,刚刚独立几十年的美国是一个充满机会的国家。任何人都可以一夜致富,当然也有可能一夜破产。美国人开始抛弃他们原本的信仰,就是基督教新教推崇的责任、劳动、坚韧等等美德,他们开始相信,人的精神力量能够战胜一切。当时,现代医疗还不太发达,很多病,医院治不好。有一个叫昆比的医生提出了一种精神治疗法。他告诉病人,每个人都能靠精神的力量自己把病治好。昆比这种听着很不靠谱的说法,在当时大受欢迎,他的思想甚至被人拓展成了一种生活哲学。这就是正向思考的开端。

到了20世纪,现代医学发展起来了,这种生活哲学没了用武之地,从医疗领域撤了出来,却意外地在教人怎么赚钱的领域里红火起来。当时,美国社会上流行着很多致富经,都开始强调人的精神能量能解决一切困难,只要乐观,就能成功。围绕“正向思考”,慢慢形成了一个产业。鼓吹这种思想的人会出书、出视频课程,还会四处演讲、开研讨会等等。到后来,连本来和正向思考对立面对新教都加入其中了,教士不再威胁人会下地狱,相反,他们会向信徒保证:“神要你成功。”

到了21世纪,正向思考在美国已经泛滥成灾。《失控的正向思考》这本书的作者回顾,2007年的时候,她觉得整个社会到处都是好消息。电视里的专家一直在说经济会越来越好,房价会越来越高。很多人因此热衷消费。现在我们知道,没过多久,次贷危机就爆发了。许多人流落街头,丢了工作、没了医保。

次贷危机这个残酷的现实,给了正向思考的鼓吹者和信徒们巨大的冲击。这群人本来相信,只要“正向思考”就能成功,成功之后,有了财富,世界就会变得更好。但是这时候,他们也不得不承认,“正向思考”已经失灵了。面对残酷的现实,相信“正向思考”的人就感到幻灭,有些人甚至会觉得,活着都没有什么意义了。这股潮流让社会上开始产生一种消极的情绪,整个社会焦虑蔓延,精神疾病像感冒一样流行。

这时候,彼得森的法则出现了。

在彼得森看来,“正向思考”主张人要只专注于快乐的结果,不用考虑潜藏的危险,这其实是反本能的。就像你开车的时候,总得随时保持警惕,随时准备踩刹车吧。很多美国年轻人第一次听到彼得森观点的感受,大概就像是学车的时候,陪练突然替你踩下了一脚刹车。谁不知道应该踩刹车呢?但是在刚学车的时候,我们很可能会忽视这个最重要的问题。彼得森给出的不过是非常传统的价值观。你可以这么理解,他红了,并不是因为他说了什么新奇的观点,而是这些简单朴素的观点,现在在美国没有人愿意说了。

彼得森批判正向思考那一套。他说:快乐是很脆弱的,人生充满苦难。在他看来,人对世界的基本感受就是秩序和混乱。你眼前的办公桌,收拾好了,就是有秩序的;没收拾好,就是混乱的,只有这两种状态。

我来稍微解释一下。在彼得森看来,秩序来自确定。秩序是社会结构,是已知的世界,是你熟悉的环境。秩序会让你觉得世界是安全的,生活是稳定的。而混乱来自意外,突然失业,伴侣出轨,甚至你在聚会上讲了个笑话,结果是一片尴尬的沉默,这都会让你感到混乱。

人应该如何在这样的世界里生存呢?彼得森认为,人类一直都努力在混乱中建立意义,塑造秩序。他曾经出版过一本书叫《意义的地图》,是一本学术书,讲的就是这个问题。比如说《圣经》里的《创世记》,他认为,故事一开始,上帝创造了世界,象征着把宇宙的混乱转化为宜人的秩序。然后,上帝创造了人,就是继续在混乱中创造秩序。接下来的两章,讲的是秩序中如何蕴藏着混乱。亚当和夏娃本来生活在有秩序的天堂,但是蛇出现了。人那种善的秩序被堕落打破了,就产生了混乱。为什么会突然出现一条蛇?蛇本身就象征着意外的、未知的混乱。

彼得森说,古人用各种神话、故事描述世界,就是想在脑海中从混乱的世界中建立合理的秩序,建立自己的意义系统。他给出的12个法则,也是为了帮助人们应对这个混乱的世界,在混乱中寻找秩序。

彼得森无非是说了大实话,这些话难道过去没人说过吗?陀思妥耶夫斯基一百多年前就说过:“人生就是一场苦役,只有当人们背负起各自的罪责,才能体会人生的真谛。”但是,对很多欧美年轻人来说,这些经典或许早已淡出视线,但彼得森简单易懂的法则近在眼前。彼得森自己说,在很多次演讲中当他谈到责任的时候,他都看到现场很多年轻人眼睛立刻亮了起来。

这些法则都是古老的大道理,你可能也有点怀疑,它们真的有用吗?带着这个问题,我采访了这本书的翻译、心理咨询师史秀雄老师。史老师曾经是彼得森的学生,他说,他不仅自己认同彼得森的法则,而且他也会把这些法则用在心理咨询中,对他的患者也同样有效。这些道理就像是药,对健康人没什么用,但是对那些正处于痛苦、彷徨中的人,确实能够带来一些帮助。不过,就算我们现在不需要这副药,或许也能从彼得森讲道理的方式获得一个启发,那就是:怎么给别人讲道理?

我们可以从彼得森那里总结出两个讲道理方法:第一是扩大前提的维度;第二是把道理当作定理。接下来,我们就来说说彼得森是怎么讲这些大道理的。

先来说第一个方法,扩大前提的维度。

彼得森最出名的法则就是第一条:获胜的龙虾从不低头,所以我们要笔直站立,昂首挺胸。这个道理的本质上就是在说人要有自信。不过,你有没有问过自己,我们为什么要自信呢?一般我们可能会说,因为自信了,我们才能如何如何,这都是从自信的好处来谈。假设你是要说服一个“杠精”,你要自信。结果他反问你,我要是不想成功,也不想做成什么事,这时候,你要怎么说服他呢?

彼得森采取的策略,是把要自信的前提从个体人生扩大到了生物本能的维度。他要告诉你,要自信,是自然界生存的现实需求。

彼得森说,你和龙虾的共同点,比你想象的多得多。于是,他提出了他的第一个论断:分配不平等不是人类社会特有的现象,而是生物本能。

他首先抛出了一个问题,既然生物都要竞争有限的生存资源,这种竞争是不是会带来无法挽回的损失?答案是不会。比如说,龙虾这种简单的生物也像人一样会争夺资源,甚至它们比人类出现在地球上的时间还早得多,几亿年过去了,它们为什么没有给自己带来什么无法挽回的损失呢?

这是因为除了竞争,生物还建立了另一种本能,就是以最小的代价建立优势地位。只要是群居动物,大多都有这种本能,龙虾也不例外。龙虾在成长中需要蜕壳,这个时候,必须要待在安全的洞穴里,最好还有贝壳能把洞口盖住。所以,一群龙虾在一起,就会争夺最好的洞穴。但是,龙虾不会一上来就拼命杀死对手。他们有一套决斗的流程,这套防御和进攻综合运用的机制,早就写进了它们的神经系统。这个过程会分成四个阶段。第一阶段,两只龙虾会先交换彼此的基本信息,看看谁更厉害。它们会像拳击手一样挥舞它张开的钳子,前后左右移动;它们还会喷射体液,这种体液会告诉对手自己的各种信息,包括体型、性别、健康程度、情绪状态等等。这个时候,相对处于劣势的龙虾就会不战而退。如果双方互不相让,战斗就会升级到第二阶段。两只龙虾会相互示威,他们把钳子向下收起,一只向前,一只退后,然后再反过来。反复拉锯几回之后,胆小的就会摆动尾巴,迅速离开。如果双方僵持,就会进入第三阶段。真正的打斗开始了,不过这个阶段,龙虾只是试图打倒对方,不会把对方置于死地。如果一只龙虾被打翻在地,战斗就结束了;如果双方势均力敌,战斗就会进入终极阶段。这个时候,它们才会真的用钳子去扯对方的腿或者胡须,失败的龙虾很可能会丧命。

有了这样的机制,它们很快就分清楚,谁好欺负,谁惹不起,然后建立起来一种稳定的等级制度,同时又不会死伤太大。换句话说,赢家通吃不只是人类社会的法则,也是一种自然属性。在复杂的自然环境中,等级制度是一个永久存在的特征。你看,通过跟龙虾类比,彼得森就让把人类社会的分配不平等定义成了一种自然现象。他下面再谈自信,就不只是在个体人生这个维度,而是拓展到了生物本能的维度。

接下来,我们再来说说彼得森讲道理的第二个方法:把道理当定理。

万维钢老师在他的精英日课里讲到过彼得森,他说了一个很有意思的事。彼得森在一档电视节目里跟女主持辩论,完爆了对方。因为那个女主持犯了一种典型的逻辑谬误,叫“稻草人攻击”,简单说就是,彼得森只要说出一个观点,女主持都会说,“so you are saying”,把彼得森的观点换成一种特别极端的版本来反驳,这种反驳当然毫无效果,因为它本来就不是彼得森的意思。比如彼得森说,我早餐吃了培根和鸡蛋;女主播就可能会反驳说,所以你是说应该杀死所有素食主义者。

给别人讲道理,就特别容易面对这种事儿。这个时候,严密的逻辑就显得特别重要,这也是为什么彼得森努力把他说的每一个道理都当作一个数学定理,通过逻辑推理证明了一遍。你可以不相信你觉得主观的道理,但是逻辑严密、可证明、能推导的客观定理,你总得相信吧。

我接着用龙虾那条法则的例子来说明这件事。

彼得森说,等级制度在生物界一直存在,生物就进化出了一种功能,可以监测自己所处的等级。一只龙虾如果失败了,它的大脑就会告诉它,你降级了。表面看,它只是变得胆小一点、谨慎一点,但科学家已经证明,失败会重构龙虾的大脑,好适应卑微的处境。这时候,龙虾大脑里的两种调节神经的化学物质的分泌量就会改变。这两种化学物质就是血清素和章鱼胺。胜利的龙虾会分泌更多的血清素,更少的章鱼胺;失败的龙虾则正好相反。所以正常情况下,失败的龙虾肯定不会再挑战它的对手,在未来的战斗中,它会越来越谨慎,失败者很有可能会越来越失败。但是如果给失败的龙虾额外打一些血清素,它就会有勇气再次挑战之前的胜利者。

研究证明,在竞争的问题上,人类和龙虾不光行为和体验上相似,生理过程也基本一致。一个人成功了,他大脑的监测机制也会为他分配地位,调节血清素,这也会让他产生特定生理或者心理反应。这是大脑的一个调节机制,有力地影响我们的方方面面。

你看,彼得森是在说,要自信,不是维持什么虚无的心理状态,而是让自己的大脑处在血清素分泌带来的客观的正反馈里。你的自信感可能会因为只相信成功和快乐变得脆弱,但是分泌血清素带来的效果是你不能抵抗的,这种自信带来的成功,是自然法则,很坚强。

这就是彼得森说必须要自信的原因。要自信是在告诉你的大脑,你需要血清素,需要生理机制的帮助,只有这样,才有可能走出失败的死循环,而这是自然界的定理,没什么可质疑的。

关于建立信心,彼得森的论证不是唯一的,也不见得是最好的,换个有点“抬杠”的说法,勾股定理也有16种方法论证。但是我们必须得承认,有逻辑的论证确实增强了他的说服力。如果我告诉你,直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方,你就算拿成百上千个直角三角形验证,你也不可能确信,每一个直角三角形都会符合。但是,如果我们用普遍归纳出来的数学方法把它证明了,它在你心里就成了一条不用怀疑的定理,你甚至可以推导它,用它来继续解决其他数学问题。同样的,你也可以用彼得森的法则,来解决你自己在未来人生中遇到的问题。

《人生十二法则》这本书我就讲到这里。今天的解读,我只跟你分享了其中的一条法则,如果你想了解其他的11条法则,可以去翻翻彼得森的这本书。

彼得森用最朴素的方式讲了12个最基本的道理。在今天的美国,他的声音或许有点刺耳,但却是美国人需要的一副清醒剂。对于那些对人生感到困惑,甚至消极、痛苦的人来说,彼得森的提醒或许真的有用。就算你暂时不需要这些提醒,这本书也能给你带来一些其他的启发,比如说,怎么给别人讲道理。我为你总结了两点,一是扩大前提的维度,二是把道理当定理。在我看来,这正是这本书有意思的地方,重要的不是这些听起来有点好笑的法则本身,而是他努力说服你的过程。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室