《人性中的善与恶》 汪恒解读

《人性中的善与恶》| 汪恒解读

关于作者

阿比盖尔·马什,美国乔治城大学心理学教授,用大脑分析方法剖析利他主义和人类善良行为的先驱者。

关于本书

人性自私论一直很有市场,不过,身边总能看到很多无私利他的善行。严谨的心理学和脑科学试验证明,无私的利他行为是人类天性的一部分,它来自于人类大脑中的杏仁体,对他人恐惧的理解和共情。杏仁体越大越发达,就越能理解他人的恐惧,越有可能做出非凡的利他行为。

这种利他天性是人类进化的结果,来源于哺乳动物在照顾弱小幼体过程中形成的母性之爱。同时,通过后天努力,发展经济和文化,让社会对人性保持信心,可以帮助这种利他天性更好释放出来。

核心内容

第一,驱动非凡利他行为的关键因素是什么?

第二,人类如何在进化中形成利他天性?

第三,如何将这种利他天性更好激发出来?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《人性中的善与恶》,副标题叫作“恐惧如何影响我们的思想和行为”。这是一本心理学著作,英文原版出版于2017年,当时反响很大,无论是《科学》这样的专业杂志,还是《华尔街日报》这样的大众媒体,都给予了高度评价,认为它对人性的研究很有启发。这本书提出了一个关于人性的突破性观点,人类会无私帮助别人,不是来自互惠心理,而是来自于对他人恐惧的感知与共情。

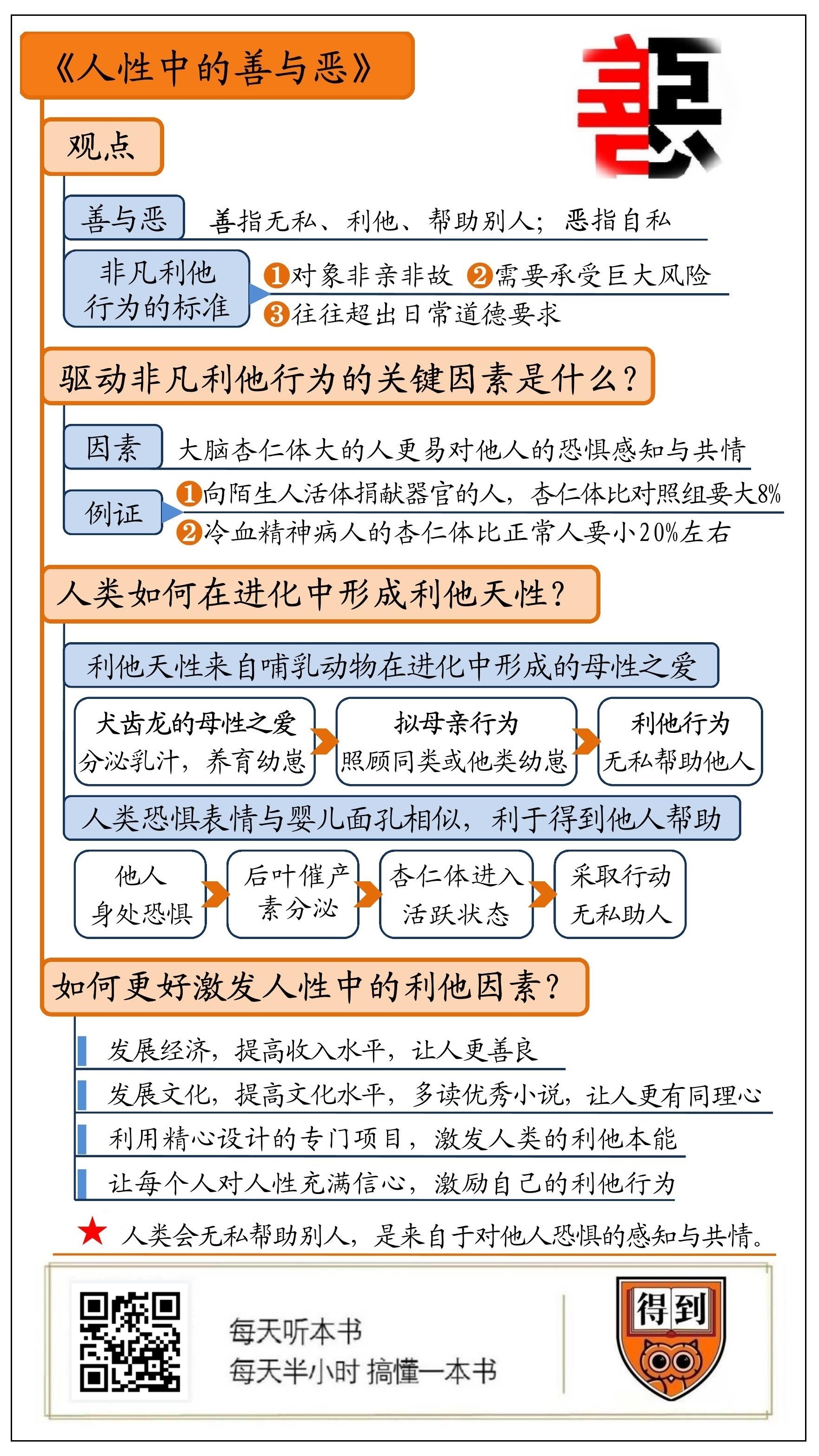

这本书讲人性善恶,按照作者的观点,善是指无私、利他、帮助别人,那恶自然就是自私了。

那么,人性是否生来自私呢?很多人表示认同,英国社会学家道金斯还专门写过一本书,叫作《自私的基因》,认为不单人类,甚至所有生物在本性是都是自私的,自私能够得到更多的生存机会,这是让生物基因延续的生存策略,也是自然规律。

不过,我们能看到很多无私帮助别人的善行,比如,无偿献血和捐献器官等等,这些人都很无私啊,那这些利他行为是不是能证明人性是无私的呢?

有人说证明不了。为什么呢?分两种情况看,比如献血,你献血虽然不要报酬,但你想的是将来你需要血液的时候,别人也能给你无偿献血,你考虑的是互惠。

再看捐献器官,一般来说接受你器官的都是亲人,是你家庭的一份子,甚至还带着你的 DNA。他能活下去,就意味着你的 DNA 得到了传承。所以这两种情况看上去是利他,其实还是为你自己,也只是为自私天性换了个套路而已。

听上去很有道理吧?不过,总有一些行为没办法被这个套路解释。例如,在高速公路上冒死帮助他人,或是向非亲非故者捐献活体器官。这些要强行用期待互惠、期待将来获得回报来解释,就太过于牵强了。

我们把这种行为叫作非凡利他行为。它非凡在何处?主要有三个标准,第一是对象非亲非故,第二是需要承受巨大风险,第三是往往超出日常道德要求。

那么,到底是什么,支撑了这些非凡利他行为呢?本书的分析,就是从这里入手,挖出了驱动利他行为的关键因素。

本书作者阿比盖尔·马什,是美国乔治城大学的心理学教授,她也是用大脑分析方法剖析利他主义和人类善良行为的先驱者。所以,这本书也是从她擅长的领域入手,分析大脑对他人恐惧的感知与共情,然后再来分析其生物起源,最后再来探讨,如何更好地激发利他行为,引导人心向善。

下面,我分三部分和你分享本书的精华内容:

第一,驱动非凡利他行为的关键因素是什么?

第二,人类如何在进化中形成利他天性?

第三,如何将这种利他天性更好地激发出来?

我们先来看第一部分,跟着作者去探寻人类利他行为背后的秘密。作者为什么会选择利他行为作为研究对象呢?这和她19岁时的一次亲身经历大有关系。

当时是午夜,她参加完聚会,驾驶汽车在高速公路上飞驰,突然车辆失控,在猛然旋转几圈之后停下,车头对准迎面飞驰而来的车流,而且这是最内侧的快车道,驶来的车速度极快。那个时候路上车还不少,她知道自己有生命危险,想赶快逃离,但车却发动不了。

正在她手脚发抖等死的时候,一位路人发现了她。这位路人决定救她,先是在滚滚车流中瞅准机会绕过来,帮她重新发动汽车,然后瞅准一个空隙,帮她驾车穿越几条车道,将车稳稳停在路边。她得救了。

你看,这位路人与自己萍水相逢,却冒着生命危险搭救,不求任何回报,自己还没来得及道谢,路人就悄然离去。

回忆一下非凡利他行为的三个标志,发现没有,这位路人的就是典型的非凡利他行为。

这件事的影响有多大呢?它不仅救了作者的命,而且改变了作者的人生方向。当时她在医学院念书,本该成为工作稳定、待遇优厚的医生。她却因此放弃了继续攻读医学,来了个人生大换轨,走上了心理学研究道路。而她集中精力研究的问题不是别的,正是路人的这种非凡利他行为。

促使这位路人在一瞬间做出非凡利他行为的,到底是什么呢?作者决定利用严谨的心理学和大脑科学试验方法来找出答案。

要做试验,先得找到合适的被试者,也就是说,要先找到一群做出了非凡利他行为的好人。好人不难找,根据2016年发布的世界捐助指数,任何一个月份,都会有至少24亿人为陌生人提供帮助,仅仅美国一个国家,一年的个人捐款就超过了2600亿美元,1/4合乎献血标准的美国人,都会参加无偿献血。不过,这些好人好事,大多数还达不到非凡利他行为的标准,例如无偿献血,它对捐血者的身体影响很小,算不上风险巨大,也很难说远超道德标准。

究竟到哪里找这种好人呢?那位冒险救出作者的路人当然算一个。问题是到哪里找他的同类。你可能会想,去那种专门评选表彰见义勇为英雄的地方去找,比如美国的卡内基英雄基金,每年都会选出数十个英雄,符合非凡利他行为的标准。

例如,1982年冬天,一架飞机坠入冰河,国会雇员斯库特尼克冒着冻死淹死的危险,跳入水中救出了一名被困乘客。他就得到了卡内基英雄基金的表彰,还被里根总统称赞为美国英雄。不过,这样的英雄人物总体上还是太分散,难以寻找,而且他们的英勇行为彼此差异太大,也不太适于研究。

难道就没有办法了吗?作者找到了一个绝妙的群体,堪称非凡利他行为研究的完美对象。那就是向陌生人捐献活体器官的好心人。

捐献器官听起来并不新鲜,已经有越来越多的人加入捐献计划,承诺在去世之后捐出自己的器官。相比之下,活体器官捐献更不容易。想想看,如果你是一个活体捐肾者,即使不考虑手术本身的风险,即使你留下的一个肾脏足够健康,这至少也意味着,你抵御肾病的能力大大降低。所以,绝大多数活体捐献者,器官捐献的对象都是亲人,他们甘冒风险,为亲人换取活下去的希望。

能为亲人做到这点,已经很不容易了,偏偏还有这样一群人,他们愿意承受巨大风险,将活体器官捐给非亲非故的陌生患者,不收取任何报酬,有的甚至不会把名字告诉患者。他们达到了非凡利他主义的至高境界。而且,他们在捐助机构留下了完整的信息和联系方式,为研究提供了很大方便。

说干就干。作者马上启动研究,向这群人发邮件,招募被试志愿者。一开始作者还有点担心,毕竟这个群体人数太少。但结果却出乎意料,不到一周,试验所需的19位志愿者就全部招募完毕了,有人甚至愿意从几千公里之外辗转而来。他们为何如此热心,是因为他们相信,参与这次试验,也是一次有意义的善行。

那么,作者从这群好人身上,发现了什么特质呢?

通过精心设计的认知试验,作者发现,利他主义者相比对照组并没有体现出明显优势,除了一点,他们对人类恐惧表情的识别能力,要远远强于对照组。同时,大脑扫描的结果显示,在看到恐惧表情时,利他主义者的大脑之中,有一个部位明显活跃起来。这个部位叫作杏仁体。它就是利他主义动机的奥秘所在。

杏仁体是什么?它是你大脑里的一个部件,位于前额皮层正下方,差不多是你眼睛正上方往里面走。它的形状像杏仁,直径只有一厘米多一点,作用却很重要,和你的内分泌、运动、记忆和行为都有关系,还会影响你对外部信息的识别和反应。

有学者研究发现,杏仁体和人类对恐惧的认知直接相关。与恐惧相关的信息,会直接传输到这个地方,然后驱动你下意识做出反应。传统观点认为,这种反应主要是应激性的,提醒自己做好准备,应对危险。而作者指出,这种反应也包括对他人所面临危险处境的理解和共情,迅速识别他人的恐惧表情,产生共情,然后做出决定,帮助他人。

这样一来,利他行为背后的原理就很清楚了。大脑扫描证明,这群向陌生人活体捐献器官的利他主义者,他们的杏仁体相比对照组要大8%,而且功能更加活跃,这使他们能够更好地识别他人的恐惧表情,然后产生感同身受的强烈共情,仿佛那不是陌生人的事情,而是自己的事情。然后,他们毫不犹豫地做出决定,帮助非亲非故的陌生人,哪怕承受风险。

与试验同时进行的访谈证明了这一原理。这群利他主义者说,虽然没有和患者面对面,但自己完全能体会那些苦苦等待器官的患者,心中是何感受。这就是杏仁体驱动的共情。

就像捐肾者哈罗德说的,对自己来说,捐肾不是一个决定,而是一个机会,能够帮助自己,缓解内心深处由于共情所产生的焦虑和痛苦。他说,如果我不捐,这个人就要死了。他觉得自己的做法理所当然。

试验还显示,尽管他们的善行非常勇敢,承受了很大风险,但在生活中,他们并不是那种无所畏惧的人,他们敢于捐肾,却不敢玩跳伞。而且,他们对痛苦比常人更敏感。这也是杏仁体发达的结果。说到底,英雄成为英雄,不是因为无畏,而是因为他们更能体会痛苦。对痛苦体会越深,就越不愿意别人身处痛苦。

不过,最能证明这一原理的,还是作者针对另一个特殊人群设计的试验。这群人是谁?恰恰是非凡利他主义者的反面,冷血精神病患者。

严格来说,冷血精神病是一种精神特质,这种特质让人极端自私,内心冷漠、冷酷无情,难以产生悔恨或是罪恶感。很多连环杀手都有这一特质。不过,作者没有去监狱里找杀手做试验,而是招募了一群青少年,他们按照心理学的行为评定标准,已经具有了冷血特质,而且很多人已经在家人、朋友、同学面前,暴露了冷血和暴力行为倾向。

对于这群人,作者设计的试验方法,和对利他主义者的试验大体相似,而结果截然相反。相比对照组,他们对人类的恐惧表情非常不敏感。而且,在看到恐惧表情图片时,他们的大脑杏仁体几乎没有反应。

同时,在访谈中,作者要求他们讲述自己的情感体验,他们对愤怒、厌恶、快乐、悲伤的描述都很清晰,唯独恐惧,很多人说不清楚。甚至有人直截了当地说,自己不知道什么叫恐惧,因为自己从未害怕过。另有一组试验表明,冷血精神病人的杏仁体比正常人要小20%左右。

这些成果足以得出一个颠覆性结论,冷血精神病的关键成因在于杏仁体缺陷,而不是通常认为的家庭环境等等。杏仁体缺陷导致这群人不懂得恐惧,更加缺乏对他人恐惧处境的理解和共情。他们的种种恶行,都和这缺陷直接相关。

这一结论也从反面印证了作者对利他主义者的研究成果,英勇的非凡利他行为,并不是出于无所畏惧,而是来自大脑杏仁体对痛苦的敏锐感知,来自于对他人苦难的理解与共情。这就是第一部分的精髓。

就这样,作者把对利他主义的研究深入到大脑结构中,接下来,她并没有以此为满足,而是继续向前,去探寻下一个问题:人类为何能形成这种特质?

要探寻这个问题,就得回到人类的起源时代。回到类人猿还不行,得回到生活在恐龙时代的犬齿龙。

犬齿龙生活在大约2.5亿年前,这是一种卵生动物,长得像小仓鼠,它的幼崽个头微小、发育不全,即使破壳而出,也还需要母体提供温度和养分,否则就会夭折。在这种情况下,犬齿龙该怎么办?它进化出一种伟大的能力,那就是分泌乳汁,养育幼崽。于是,它也就成为了所有哺乳动物的始祖,包括人类在内。

从犬齿龙开始,哺乳动物的这种养育方式,使哺乳动物在心理、行为和社会属性方面,相对其他物种产生了巨大差异。母亲不仅要供养乳汁,而且要照顾幼崽,和幼崽建立密切的情感联系。这一切会带来什么呢?作者说,它们会带来爱,带来无私的奉献与关怀。

关于爱是复杂的心理和社会现象,有很多种解释。不过,作者从生物进化角度提出一种新解释,母爱是爱的最初起源,它的最初,本来是一种有利于更好养育幼崽的进化策略。不过,随着生物不断进化,特别是部分生物形成社会,爱的对象和含义也越来越丰富了。

来看看这个过程,母爱往前走一步,会变成什么,会催生拟母亲行为,将爱的对象由自己的幼崽,扩大到其他个体身上。

有个著名试验,5只怀孕的鼠妈妈面前,有鼠宝宝不断掉落下来,如果掉落的是自己的幼崽,鼠妈妈会轻轻把它叼起来,放到安全的窝里,这很容易理解。不过,如果掉落的不是自己的幼崽呢?试验证明,鼠妈妈们依然毫不犹疑出手相救。这个试验持续了3个小时,最厉害的鼠妈妈连续做了648次救援,依然精神抖擞,反倒是试验人员没力气继续了。

这种拟母亲行为还会跨越物种,你一定听说过狗妈妈猫妈妈养育其他动物宝宝的故事吧。不过,真正将拟母亲行为做到极致的,还是人类。你想想看,一个宝宝生下来,从父母,到其他长辈和哥哥姐姐,再到医生、护士、月嫂、保姆、老师,其实大家都在分担照顾宝宝的责任,这些都是拟母亲行为。

拟母亲行为再往前走一步,又会变成什么呢?作者认为,它就会变成利他主义了。那些具有超凡利他特质的人,他们对他人身处痛苦的敏感和共情,其实就来自于人类进化过程中,对弱小婴儿的关注与共情。

听上去好像有些道理。不过,你也可能会说,这些大多属于分析推断,缺乏过硬证据。没关系,作者告诉我们,试验已经证明,与婴儿相关的特征,包括面容和表情,还有啼哭的声音,能够迅速激发大脑杏仁体进入活跃状态。还记得吗?前面我们说过,杏仁体也正是人类对他人苦难产生感知和共情的关键中枢。

再深挖一步,在你的体内,是谁来指挥杏仁体进入活跃状态,产生感知和共情呢?研究发现,起作用的并不是某个大脑结构,而是一种叫作后叶催产素的物质。它最早出现在犬齿龙的大脑中,是哺乳动物的特有物质。试验表明,即使是那些具有冷血倾向的受试者,在被喷射了后叶催产素之后,他们对婴儿面孔的好感也会增加,体现更加强烈的母性。与此同时,他们对他人恐惧表情的识别能力,也会明显提高。

婴儿面孔和恐惧表情之间存在什么关联吗?你再想一想,你恐惧时会变成什么样呢?你的眼睛会变得又大又圆,嘴唇会挑起来,嘴巴会微微张开,下巴会缩回去。拿张纸画一画,或是在脑海中想象一下,这不是很像一张婴儿的脸吗?

这种相似性,并不是偶然的。想想看,你身处危险之中,露出恐惧表情,和婴儿面孔高度相似,这样一来,如果有他人在场,就有可能迅速激发他的后叶催产素分泌,引起杏仁体的活跃,然后对你施以援手。你得救的概率,就会大大增加。看来,人类的恐惧表情变成这个样子,也是一种有利于及时传递信息、争取生存机会的进化策略。

事实上,你的大脑对婴儿信息的处理,和对他人身处恐惧状态的理解与共情,其实是同一个链条。在这个链条中,外来信息刺激后叶催产素分泌,指挥杏仁体进入活跃状态,然后采取行动,或是给予婴儿关怀照顾,或是给予其他人无私帮助,无视是否得到回报,甚至忽视代价和风险。

这一系列复杂的过程,源于哺乳动物的进化策略,是从犬齿龙到人类不断进化的结果。而那些做出超凡利他行为的英雄,在这个链条中的表现,比一般人更好。

正因为人类利他行为是进化的结果,也就可以说,即便大多数人做不到非凡利他主义者那样无私,只要杏仁体没出问题,这个链条也还是起作用的。来自远古起源和大脑深处的力量,足以驱动我们对他人保持一定的同理心,帮助他人,做出或大或小的无私善举。这也是你我身边,始终有无数人满怀同情、坚持行善的深层原因。

即使有些人仍然坚持自私是人类天性,你至少可以说,无私帮助别人的利他行为,同样也是人类天性,而且它比自私天性论拥有更强大的证据。

上面说的是第二部分,人类利他天性的进化渊源。既然利他行为源于哺乳动物和人类长期形成的进化策略,也具备生物和化学基础,它足以被证明为一种人类天性。不过,对于这种天性,后天因素是否可以对它产生影响呢?

作者认为,这种影响是存在的,也就是说,我们可以努力创造条件,让人类利他天性更好的释放出来,让人性变得更加美好。这就是第三部分的重点。

为什么可以这么说?书中有一个案例很能说明问题。一位患者由于后天疾病影响,在十几岁时,大脑的杏仁体严重受损。看上去,她的处境和那些杏仁体功能薄弱的冷血倾向人群一样了,试验证明,她对他人恐惧表情的认知和理解,也出现了严重的障碍。不过,从她后来的生活轨迹来看,她并没有变成冷血精神病,一直是个善良而慷慨的人。

让她逃脱冷血宿命的力量是什么呢?作者认为,主要是因为她在生病之前,已经在积极、健康的环境中生活了十几年,这让她形成了正常认知和利他习惯,即便后来杏仁体受损,来源于环境的习惯力量,也足以让她对抗生物学上的冷血因子。

那么,究竟如何创造条件,改善环境,让你我的利他天性更好释放出来呢?

办法还挺多的。有充分数据表明,经济条件的改善,对于激发利他天性具有明显的积极作用。例如,一项关于美国50个州肾脏捐献情况的调查显示,经济条件比较好,生活比较优越的州,捐肾的比例明显比较高。这和很多人脑子里为富不仁的思维定式可能有点矛盾。不过,分析起来也说的通,经济条件较好,人们帮助他人的能力就会比较强,后顾之忧会比较少,由于经济条件极度恶劣导致心理扭曲、对人性缺乏信心的情况,也会比较少。

这说明什么问题呢?说明发展经济,提高收入水平,不仅能让你生活的更好,也能让你更善良。

除了经济水平之外,文化水平的提高,也有利于激发人的利他天性。这个看上去也不难理解,文化水平越高,知识传播越充分,对于利他主义的宣传和提倡也就越充分,有利于促使人心向善。

不过,这方面另外还有个有趣现象,有研究表明,对虚拟作品的阅读,譬如说读小说,能够显著提高你的共情能力,进而改进你对他人苦难的关怀,让你变得更加善良,更加乐于助人。相比之下,阅读非虚拟的学术著作和纪实著作没有这个效果,看电视看电影也没这个效果。

这是怎么回事呢?原来,只有小说这样的虚拟文字,足以让你对其中人物的遭遇和情感产生代入感。一项试验表明,读一个关于失恋者的悲伤故事,就足以让读者变得更加愿意与他人合作。相比小说,非虚拟作品过于写实,电影电视又过于具象,反倒会对你的代入和共情造成障碍。

看来,多读书,读好书,特别是读一些足以让人产生情感共鸣的优秀小说,也能让人变得更有同理心。

除此之外,还有一些精心设计的专门项目,有助于激发人类的利他本性。例如美国的“同理心之根”项目,这个项目已经持续二十年了,它针对小学生,安排他们参与照顾婴儿,以此激发孩子们的拟母亲能力,从而让孩子们从小就培养利他天性;结果孩子们的暴力行为显著减少,也更加愿意互相帮助了。同时,某些重视行善的宗教修行,也能够发挥作用。例如,在世界捐助指数排名中,缅甸的表现超过很多发达国家,甚至多年居于全球第一。说到经济条件,缅甸并不突出,但这个国家盛行的小乘佛教,发挥了重要作用。

最后,对释放利他天性来说,有一项工作,和我们每一个人息息相关。那就是我们应该对人性充满信心。首先,人类的利他天性,是有心理学、大脑科学和生物学证据的。其次,统计数据显示,人类社会的发展趋势,是人类的彼此伤害越来越少,而利他主义的善良行为越来越多。欧洲的凶杀案只有中世纪时的1/50,20年里,美国的人均捐赠额增长了两倍,参加无偿献血的美国人逐年增加,目前已经提供了全国用血量的100%。

那么,为什么很多人会觉得,身边的坏人坏事越来越多了呢?这是因为,人类具有关注坏事的消极认知偏见,这是与生俱来的心理特质。媒体为了吸引眼球的煽风点火,也起了推波助澜的作用。如果你能穿越这种偏见,对人性充满信心,也就能形成对有利的心理暗示,激励自己的利他行为。

相比那些杀人放火的冷血罪犯,你应该更加关注那些无私奉献的非凡利他主义者,关注他们的善行,关注他们对陌生人的态度,以此激发自己内心深处的善良天性。

好了,这本书的主要内容,到这里就差不多了,我们来回顾一下三方面的重点内容。

第一,驱动非凡利他行为的关键因素,是大脑杏仁体对他人恐惧的理解,对他人苦难的共情。补充一下科学结论是——杏仁体大的人,更能共情。

第二,人类的利他天性,来自于哺乳动物在进化过程中形成的母性之爱。

第三,发展经济和文化,让每一个对人性保持信心,有利于将人性中的利他因素充分激发出来。

最后补充一点,阿比盖尔·马什对人类利他天性和善良天性的研究,目前还在继续深入。按照她的研究成果,做善事帮助他人,不仅对社会有利,还可以给你带来很多好处。做无偿志愿服务的人,在医院花费的时间能减少将近40%,英年早逝的死亡风险也会降低24%。

这意味着什么呢?想象一下,当你选择善良,做出利他行为的时候,如果再有人在旁边冷嘲热讽,说什么好人不长命,你就可以放心大胆把这些内容分享给他。告诉他,不是选择做好人,而是天性如此,而且,我这样的好人会被上天眷顾,不用羡慕。

撰稿:汪恒 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.驱动非凡利他行为的关键因素,是大脑杏仁体对他人恐惧的理解,对他人苦难的共情。所以,杏仁体大的人,更能共情。

2.人类的利他天性,来自于哺乳动物在进化过程中形成的母性之爱。

3.环境也可以影响人类的利他天性,让人养成善行的好习惯。所以,发展经济和文化,让每一个对人性保持信心,有利于将人性中的利他因素充分激发出来。