《亲密关系的购买》 韩巍解读

《亲密关系的购买》| 韩巍解读

关于作者

薇薇安娜·泽利泽(Viviana A.Zelizer),美国著名社会学家。泽利泽教授是普林斯顿大学洛伊德·科特森50人教授团社会学教授,主要研究经济背后的道德意义和社会意义。她曾获得美国社会学最高奖项——米尔斯著作奖,是首任美国社会学会经济社会学分会的主席,是新经济社会学这一学科分支主要奠基人之一。

关于本书

作为奠定新经济社会学理论基础的重要作品,《亲密关系的购买》消除了传统观念中对市场与社会关系的种种误解。它系统地讨论了我们日常生活与法律场合中,亲密关系和经济活动之间的各种联系。

核心内容

传统经济学思想认为亲密关系和经济活动是相互敌对的世界。而本书通过选取大量在美国发生的法律案例,说明了货币领域和亲密关系是两个相互联系的世界。人们在不同的亲疏远近关系中,通过协商,用不同的经济行动来界定这些关系、维系这些关系。换句话说,没有经济行为,很多亲密关系不会长久。而没有亲密关系,很多经济行动也没有意义。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《亲密关系的购买》,这是一本来自薇薇安娜·泽利泽的新经济社会学知名研究著作。其中文版大约30万字,我会用大约22分钟的时间,为你分享作者对经济行为与人类亲密关系之间相互关系的研究观点。

人们有时候会说:“谈钱伤感情”。意思是在亲朋好友那里,别把金钱关系追究得太清楚,否则容易影响感情的亲密。而有些人却持有不同看法,认为“亲兄弟也要明算账”。亲密关系和金钱利益,这二者之间的关系,不但在生活里被大家所注意,在学术上也引发了不少研究和关注。

有些学者就曾发出过忧心忡忡的警告:市场的作用在当今社会越来越强,货币关系、利益交换的原则似乎正在影响我们的私人生活和公共道德。比如年轻情侣因为婚后房产归谁名下的问题,闹到不欢而散;一家几个孩子为了如何分担老人养老开支问题,产生家庭冲突;小两口邀请亲戚或父母来照看孩子,因为该不该支付报酬等问题而产生矛盾。我们到底该如何理性看待亲密关系和经济活动之间的关联呢?这本《亲密关系的购买》,给了我们一个研究参考。

《亲密关系的购买》是新经济社会学的一本重量级作品。所谓新经济社会学,主要是相对于传统经济学的思想而言的。传统经济学或者早期的经济社会学认为,市场是理性的、自治的,亲密关系的情感因素会渗透到理性市场领域,降低市场效率。而新经济社会学不这么认为,在他们看来,经济活动不是简单的理性选择或者利益交换,而是和我们的社会关系、社会文化紧密联系的。每一种市场活动都离不开它所属的社会环境。而反过来,经济活动也不会破坏我们的传统道德和私人生活,甚至这些社会关系的延续离不开必要的经济活动和货币交换。

今天讲的这本书,作为奠定新经济社会学理论基础的重要作品,就是用来消除传统观念中对市场社会关系的种种误解。它系统地讨论了我们日常生活和法律场合中,亲密关系和经济活动之间的各种联系。这本书通过大量发生在美国的法律案例,说明了货币领域和亲密关系是两个相互联系的世界。人们在不同的亲疏远近关系中,通过协商,用不同的经济行动来界定这些关系、维系这些关系。换句话说,没有经济行为,很多亲密关系不会长久,而没有亲密关系,很多经济活动也没有意义。

在和你分享这本书的内容前,我们先看看它的作者。这本书的作者是美国社会学家薇薇安娜·泽利泽(Viviana A.Zelizer)。泽利泽博士在美国社会学界可是非常重量级的学者,她是普林斯顿大学洛伊德·科特森50人教授团社会学教授,主要研究经济背后的道德意义和社会意义。她曾获得美国社会学最高奖项——米尔斯著作奖,是首任美国社会学会经济社会学分会的主席,是新经济社会学这一学科分支主要奠基人之一。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面,就为你来详细讲述书中的内容。我将为你分享这本书的三个重点:首先,我们讨论一下,如何看待亲密关系与经济活动之间的关系;接下来,我们从两种亲密关系中,也就是看护关系和家庭内部关系,来详细说明亲密关系与经济活动是如何联系在一起的,也就是我们要讲的第二个和第三个重点。具体来讲,在看护关系中,金钱交易和情感是如何结合的?而在家庭内部,经济行动如何与货币关系联系起来?

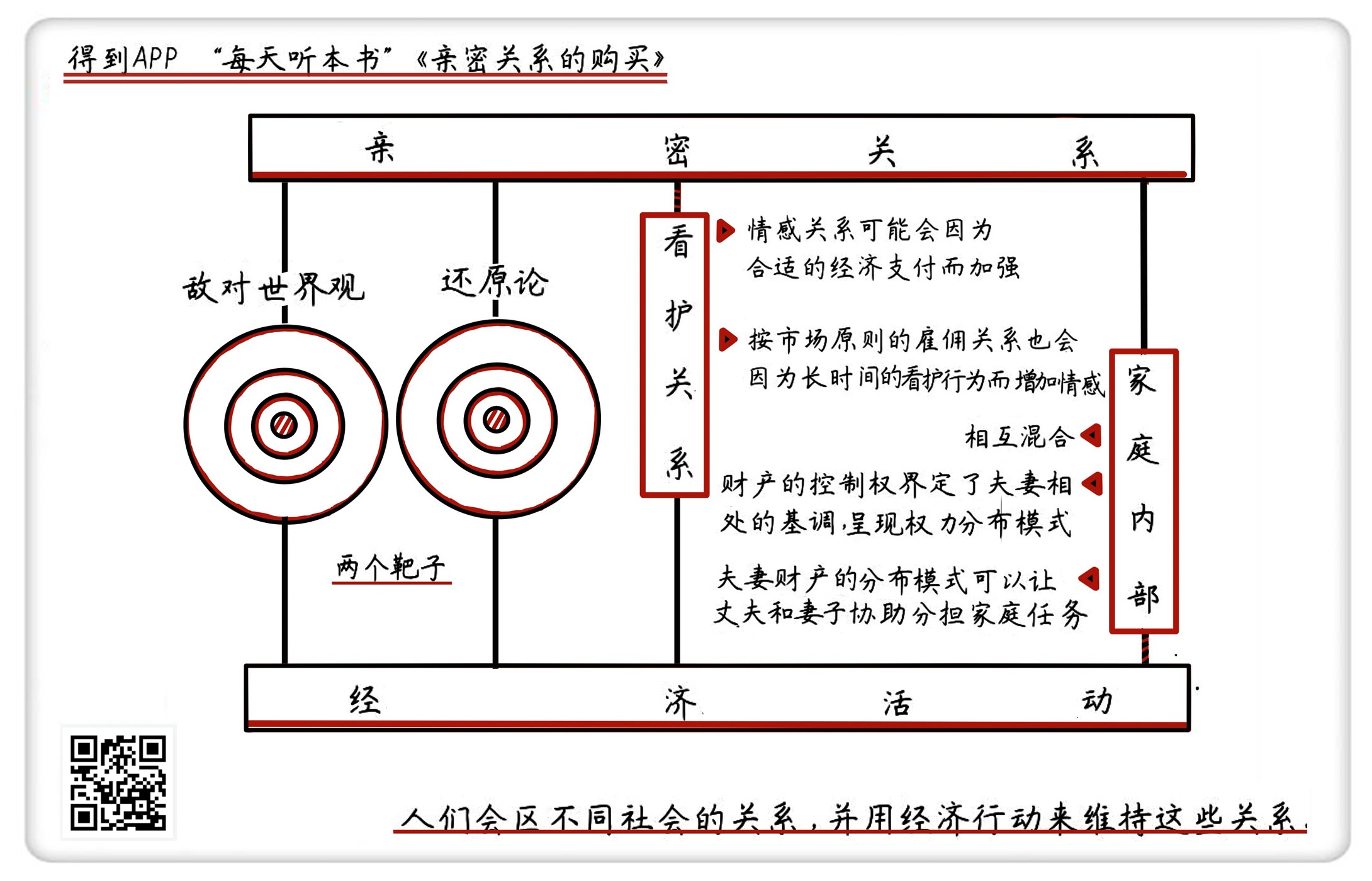

我们首先来看看:亲密关系与经济活动到底是什么关系呢?在分享作者的观点之前,我们先来看看作者大力批判的两个靶子:一个是敌对世界观,另一个是还原论。

什么叫敌对世界观呢?在传统经济学的观念里,经济活动和亲密关系是两个“相互独立的领域”,它们不仅互不相关,甚至是两个“相互敌对的世界”。一方面,亲密关系里都是脉脉温情,都是人与人之间的团结和情感。而另一方面,在经济领域里,充满了理性算计和效率为先。这两者各自都有自己的规则,它们互相独立,自给自足地良性运转着。在这种观点看来,人们只有在它的周围竖起一道屏障,亲密关系才能存在和发展下去。

如果把经济计算引入亲密关系之中,就会侵蚀亲密关系。比如说,男人和女人如果为了钱而结婚,就不是一种“真正有意义的婚姻”;还有,朋友之间不能谈钱,如果出门还AA制,那就太抠门了,算得那么清楚,不值得深交。总之,大家觉得,情感交往不能和钱沾边,关系还是纯粹点、健康点好。

这种敌对世界的观点在很多地方都获得了伦理和道德上的支持,社会舆论会强迫大家遵守亲密关系和金钱交换之间的分离规则。比方说,男人和女人可能为了钱而结婚,但大部分社会文化不会鼓励这种行为,毕竟这种亲密关系从根本上说是为了物质利益,舆论上就认为这样的婚姻是没有真感情作基础的,注定无法长久。另外,如果公司里有人任人唯亲、搞裙带关系,也都被看做公私不分,是用亲密关系来干涉市场的公正性和纯洁性。这种把个人关系带进经济活动的行为是不道德的腐败行为,还涉嫌违法犯罪。所以说,按照这个思路,只有清除了情感和亲密关系的影响,市场才会真正有效率。

除了敌对世界观,作者还在批判的一个靶子叫“除此而无他论”,也叫还原论。还原论认为,表面上是独立存在的亲密社会关系世界,其实受着某一普遍性原则的支配。这种还原论包括文化还原论,就是把亲密关系解释为一种文化现象;还包括经济还原论,认为亲密关系也受经济理性的驱使,甚至还有人提出了政治还原论,认为亲密关系就是人们之间权力的博弈。

还原论本身对敌对世界观形成了某种批判,你会发现它们其实指出了经济活动、政治权利和文化在亲密关系中都发挥着重要的作用,但是因为还原论本身的逻辑是用一种变量解释所有的问题,所以对复杂社会现象很难形成站得住脚的合理解释。

在作者看来,虽然传统经济学和社会道德总是在强调亲密关系和经济行动的分离,但其实,我们可以看到生活中有许多现象,都对这种传统的对立世界观形成了某种挑战。

比方说,父母工作忙,请了个保姆来看孩子,这个可不是免费的,是要签合同付薪水的;但是保姆和孩子之间的关系绝对不能看做是没有情感的,小孩子会对保姆产生依恋感,保姆也会对孩子产生类似亲生母亲的情愫。再比如,逢年过节,长辈都给孩子包压岁钱,有人结婚生子的时候,我们亲朋友好友之间也要给个红包送个贺礼,年轻人赚钱了还要定时给老人生活费来履行自己的赡养职责。这些行动本质上都是货币的转换,但又是实实在在地发生在最亲密的关系之内的。所以我们的社会,从一开始,就没有把经济活动和情感关系那么严格地区分开来,甚至很多时候,货币的支付和转换,已经成了我们亲密关系的一部分。

正是看到了生活中亲密关系和经济活动的深刻联系,这本书的作者泽利泽,拒绝了传统经济学那种敌对世界观,也超越了简单的还原理论,她认为亲密关系是和经济活动相互联系的。人们会区分自己所处的不同社会关系,并用共同的经济行动来维持这些关系。也就是说,亲密关系的参与者通过他们关系的独特性来表明自己与他人之间的联系,而这种表明行为是靠经济活动来完成的。换句话说,生活中的人们其实常常根据社会关系的性质,来界定和区分不同的金钱转移。

比如说好朋友结婚了,我给的红包自然大一点,但是如果是普通同事结婚,那可能我就给个小红包意思意思。反过来说,我们正是用不同的经济行为,表明我们情感关系的亲疏远近。比如刚结婚的小两口可以从父母那里拿到一笔数额不小的房子首付款,因为只有亲爹亲妈才会这么大方。所以说,货币支付所代表的经济活动常常是整合在社会关系内部的,社会传统给了经济活动一定的规范,让金钱交易和亲密关系常常可以共存,互相维持对方而不伤害彼此。如果还秉持着传统的理性和情感互不干涉的原则,我们是无法透彻理解日常生活和社会文化的。

以上就是今天讲述的第一个重点,亲密关系和经济活动的相互关系。

既然经济活动和社会关系是如此紧密地联系在一起的,那在咱们身边,这二者有什么样的结合形式值得我们留意呢?这本书提出了,亲密关系中的一个重要类型,是看护关系。所以我们接下来说说在看护关系这种亲密关系中,经济活动和情感关系是如何相互结合的?

看护关系顾名思义,就是照顾病人、看护老人或者照料小孩子,这些都是看护行动。如果给出一个定义的话,看护关系就是被照顾的人能够获得有利的、持续的、密切的个人照料。按照这个定义来说,心理咨询师给病人的心理安抚算是看护,母女间一生的相守也算看护。总而言之,不同类型的看护关系在亲密程度上是有巨大差异的,而这种差异性很可能就要靠经济行为来界定。

不同看护关系下的经济活动有哪些体现呢?作者在这本书里提供了家庭内部和家庭外部两个场景中的例子来供我们参考。我们先来看家庭内部的看护行为。根据作者的定义,家庭是各种类型的看护、照顾和经济活动的结合体。为什么这么说呢?我们可能更容易想到的是家庭是一个情感照顾的港湾。因为孩子的抚养、伴侣的陪伴、老人的赡养在大多数的情况下都是在家庭内部完成的。可是大家常常忽视了家庭内部也不断进行着生产、消费和分配活动,家庭主妇去买菜,夫妇俩努力为孩子存钱上学等等,这些都是以看护行为为目的的经济活动,可以算是亲密关系和经济行为的混合。

大多数的经济活动和家庭的情感联系都是通过家人之间的协商达成的,这种协商有时候产生的是默契,但难免也会有摩擦、有冲突。作者关注的一个重点案例是家庭养老,当家庭内照料老人这种看护行为和经济资源的分配纠葛在一起的时候,就会产生特别多的经济问题和伦理争论。

根据作者的观点,美国也经历了人口老龄化的过程,老年人越来越多,行动力有限,于是产生了大量的家庭看护需求。有统计表明,照顾老人的需求在美国大约生成了一个1960亿美元的市场。通常来说,对于美国亚太地区的移民家庭,当子女没有精力每天照顾老人的时候,一个常见的做法是请亲戚来帮忙。亲戚住到老人家里,除了做饭洗衣服以外,有的时候还得学习类似静脉注射这样的医疗技能,来实现对老人的日常护理。这时一个最常被讨论的问题就是,要不要给亲戚开工资?

我们刚才在第一点里介绍了敌对的世界观,认为情感世界的纯洁性不能被金钱所玷污,所以很多人反对给家庭成员开工资。但另外一部分人认为,合适的经济支付形式不但不会伤害情感关系,反而会巩固家庭成员之间的照顾行为。美国政府在上世纪90年代就推出了一些项目,来为这种家属类护工提供某种形式的公共财政补贴。一种形式是给家属看护人员提供少量的生活费用,让他们买卖日常用品或者药品等等;另一种,则是直接开工资,把家庭内的亲戚照顾关系变成一种雇佣关系。第一种补贴很容易被大家接受,不过第二种雇佣关系,有些人认为岂不是把亲戚都给疏远了,真把家人当外人了!

但是,令人意想不到的是,这种开工资的形式,反而帮助很多亲属护工,重新界定了自己的社会身份。有学者就发现,很多亲属护工认为,拿到这个工资,让他们感觉非常快乐。因为原来在亲人家帮忙照顾老人,不算一个正式工作。现在有了政府给的工资,有了社会保险,就算是有工作的人了,也就不算无业游民了,生活状态从精神层面开始发生了变化,照顾老人也相对更用心了。所以说,在这种情况下,合适的经济活动不但不会损害家庭内部的情感关系,反而会促进这种家庭成员的看护行为。虽然很多家庭依旧担心给亲人开工资会伤害感情,但是美国的一系列政策经验告诉我们,情感关系与经济安排之间并非水火不容,合适的安排对这两者都有正面的作用。

说完了家庭成员之间的看护行为,我们再来看看非家庭成员之间的看护行为吧。在美国,很多家庭因为夫妻工作忙,会选择雇用住家保姆来照顾孩子。保姆不是亲属,而是签订商业合同的育儿服务提供者,所以保姆和雇主的关系严格来说是一种市场雇佣关系。但是因为保姆住在家里,长时间和孩子相处,提供的又是有情感性的照料服务,所以,这层市场经济联系本身就蕴含着亲密的情感关系。

有学者发现,除了付给保姆正式的工资外,很多家庭还提供非正式的报酬,来维系保姆和家庭之间类似亲属的情感联系。有的家庭的保姆能从雇主那拿到体育比赛的门票、全新或者几乎全新的衣服,甚至也经常跟着住家的主人参加家庭聚会。某些律师家庭也会免费为自己家的保姆提供法律建议,而医生家庭,可能会免费推荐给自家保姆信得过的医护人员,这些行动,就像是大家会为自己亲属做的那样,是基于情感联系为他人行的方便。甚至被采访的很多孩子也叫自己的保姆为‘姑妈’,还表态自己长大成了大明星,要挣好多钱给这位姑妈。很多保姆也承认,他们与这些自己照顾的孩子形成了很深厚的情感关系,即便很多时候不满意现有的保姆工资,他们一般也不舍得离开这些照顾了许久的孩子。

所以我们选的这两个例子,一个是着眼于家庭内部的看护,体现了情感关系可能会因为合适的经济支付而加强;另一个则是着眼于家庭外的保姆看护,说明了按市场原则的雇佣关系,也会因为长时间的看护行为而增近情感。总而言之,经济活动和亲密关系在看护行为中确实是你中有我,我中有你。

说完了看护行为中经济活动和情感关系的结合,我们再来看最后一个重点内容:家庭内部的情感关系是如何与货币关联在一起的?之前我们提到了,家庭可能成为看护行为发生的重要场所。其实,除了看护行为以外,只要家庭成员生活在一起,就会产生各种经济、情感、责任的问题。所以,家庭也成为亲密关系和经济活动相互缠绕的重要发生地。笼统地说,在一个家庭里,夫妻资产如何管理,家庭经济状况如何维持,关系破裂了以后的家庭财产如何划分,都是根据家庭成员相互之间的协商来处理的。

有学者指出,在夫妻间关于家庭资产的控制和转让上,就呈现出亲密关系和经济活动的奇妙结合。在很多家庭里,丈夫认为自己赚的钱是用来养家糊口的,而妻子的收入,则是辅助性的、次要的。比如丈夫的工资,要用来还房贷买保险,而妻子的钱,可能买点吃的,或者平时用来买礼物、看电影。这种夫妻工资的不同处理方式产生了一种后果,就是丈夫觉得自己的收入很重要,不能随便动,而妻子的钱,则是用来生活消遣的,可以比较随意地支配,甚至在有的案例里,妻子觉得自己收入的控制权被丈夫剥夺了。

有学者分析,在这种男人的钱来养家、女人的钱随便花的家庭里,丈夫和妻子正在创造一种虚构的叙事,这种叙事是用来保护丈夫的男子汉感觉的。通过对钱的支配和管理,丈夫作为养家糊口的一家之主的地位得以维持。如果某个家庭离开了太太赚的钱没法正常生活了,那男性自然无法保存这种男子汉感觉,而这种家庭的丈夫也会更承认妻子职业的严肃性和重要性。所以说,在夫妻关系中,经济活动扮演着界定夫妻模式的重要作用,即便夫妻是一家人,夫妻之间有强烈的情感连接,但这种情感关系究竟以什么样的模式进行下去,经济活动是有很大的话语权的。

用这个解释我们不难理解,为什么很多女孩要牢牢掌握家里的财政大权,老公藏点私房钱就是犯了大忌,根本原因就是她们可以通过对财产的控制来实现对情感关系的掌控。

那为什么亲密关系的参与者,要对经济活动和亲密关系相混合的各种情景创立复杂的叙事和实践?换句话说,为什么要营造出一种老公是男子汉在赚钱养家,或者财产大权归老婆管的叙事体系?实际上,在家庭之中,这种讨价还价对于家庭成员之间的即时交易和长期关系都具有重要的影响。这种权力博弈帮助家庭成员形成了一种互相帮助的命运共同体。直白点说,男子汉这样的话语其实形成了一套规定相互责任、促进集体保护的照料系统,在这个系统中,正是男子赚钱养家的叙事规定了丈夫的责任,让他能够更好地履行支持妻子的角色。同样的,也正是妻子掌握财政大权的叙事,规定了妻子必须对家庭经济支出精打细算,以维系整个家庭系统的财政稳定。

我们发现,最亲密互动的家庭场景是靠着更深层次的生产、消费、分配资产来维系的,没有这些经济因素、亲密活动就不会长期存在。经济活动在这个意义上,可以保证家庭成员的资源共享和相互协作,以此提高集体的福祉。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。下面,来简单回顾一下今天为你分享的内容。

首先,我们介绍了作者要批判的两个靶子。一个是把情感和经济活动理解为水火不容的敌对世界观,另一个是把亲密关系与经济活动视为简单的还原论。作者认为两者都无法形成对复杂社会现象的稳妥解释,她提出的相互联系世界观,认为经济活动常常是整合在社会关系内部的,社会传统给了经济活动一定的规范,让金钱交易和亲密关系可以常常共存,互相维持对方而不伤害彼此。

其次,我们说到了作为亲密关系典型的看护关系,是如何体现了情感和经济的融合的。我们先讲到了适当的经济报酬,可以让亲属护工这种照看形式更有效率,然后用保姆的例子说明了纯粹的雇佣关系,也包含着雇主家庭和保姆深切的情感联系。通过看护关系的例子,我们明确了经济活动对于亲密关系的意义,也明确了亲密关系和经济活动相互混合的后果,即可以让我们明确不同关系之间的界限。

最后,我们还提到了家庭内部的经济行动如何和情感关系相互混合的。家庭财产的控制权界定了夫妻相处的基调,而这种基调本身呈现出一种权力分布模式。夫妻财产的模式奠定了一种独特的叙事,而这种叙事形成的责任义务体系可以让丈夫和妻子相互协助,共同为家庭分担责任。

总之,泽利泽这本《亲密关系的购买》在批评传统情感经济敌对世界观的基础上,认为情感行为和经济行为并非泾渭分明、水火不容。她用看护中的经济行动和家庭内部的经济行动等案例说明:人们处于不同的社会关系中,不同的经济行为确定了不同社会关系的亲疏远近。亲密关系的维系需要特定经济行动的支持,两者是相互依存,不可分割的。

撰稿:韩巍 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.用敌对世界观或者还原论理解情感和经济关系都无法解释复杂的社会现象。经济活动常常是整合在社会关系内部的。

2.作为亲密关系典型的看护关系,体现了情感和经济的融合。

3.亲密互动的家庭场景,是靠着更深层次的生产、消费、分配资产来维系的。