(英文原版)The Longevity Imperative 吴晨解读

(英文原版)The Longevity Imperative|吴晨解读

序言

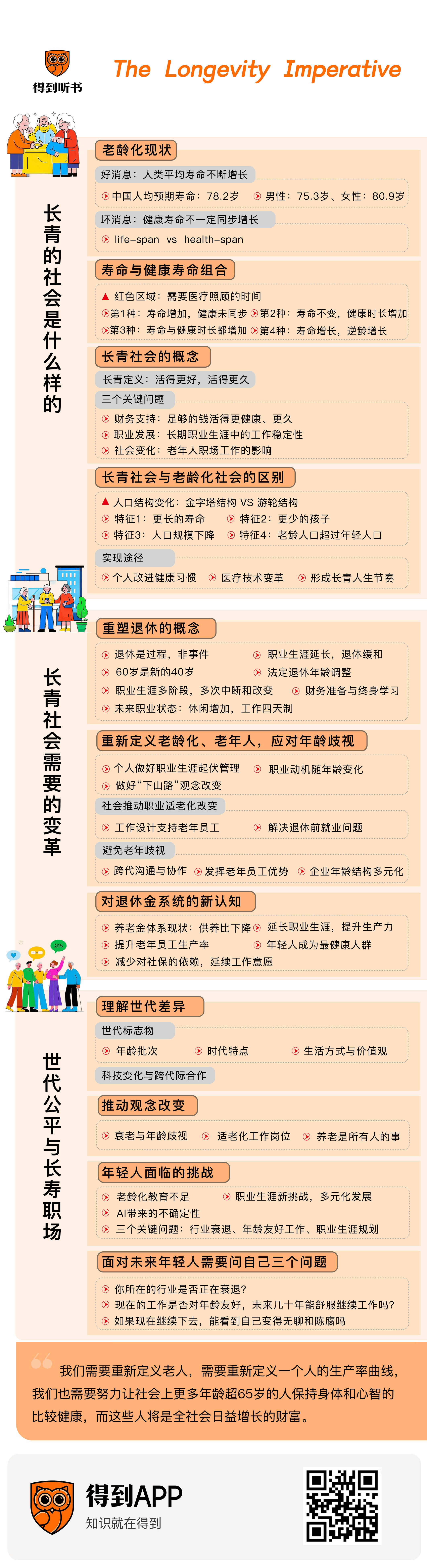

你好,欢迎每天听本书,我是吴晨。今天为你解读的,是一本英文新书,叫The Longevity Imperative: How to Build a Healthier and More Productive Society to Support Our Longer Lives,翻译过来是,《长寿的必要性:如何构建一个更健康、更有成效的社会来支持我们的长寿生活》,作者是安德鲁·斯科特(Andrew Scott),伦敦商学院经济学教授,牛津大学万灵学院和欧盟经济政策研究中心研究员。有一本很有名的书,《百岁人生》,我想不少人都听说过。斯科特就是《百岁人生》的作者。

《百岁人生》开启了对长寿将如何改变工业时代所形成的三段论人生——学习、工作、退休——的讨论,而这本新书《长寿的必要性》延续了这一讨论,进一步挑战我们对传统老龄化的认知。所以这本书也可以说是《百岁人生》的姐妹篇。

传统老龄化认知是老人因为寿命越来越长,退休之后领取养老金的时间也会随之拉长,再加上各种慢性病和老年病,医疗费用也会因此水涨船高。而且老龄化社会往往伴随着老人越来越多,而年轻人越来越少,抚养比(也就是多少工作的年轻人来支持退休的老人)一路下滑,带来严峻的财政和社会危机。斯科特认为必须要改变这种老龄化的认知。他提出长青长寿(Evergreen)的概念,也就是健康长寿的概念。当大多数人都可以健康长寿,拉长健康寿命的时间,他们会带来生产力的提升,他们需要也愿意拉长工作年限,再加上健康的时间更长久,医疗和社保的压力也不会那么大。

而要做到长青长寿,需要改变一系列观念:比如年轻的时候就要为不断老去未雨绸缪,比如医疗体系将重心从治病向预防上转移,比如人生三段论被彻底打破,职业生涯会有许多间隔,用于育儿、用于终身学习的充电、用于休息、用于赡养年迈的父母(这里年迈指的是贴近人生最后阶段而健康开始衰弱),世代之间的交流与合作会更加多样化。

当老龄化和延迟退休在中国成为热议的话题时,这本书能开阔我们的视野,帮助我们更加全面地去思考应该怎么去构建一个健康长寿的社会。应对老龄化和少子化,我们可能会觉得越来越难,斯科特的观点却完全相反,他强调我们需要重新定义老人,我们需要重新定义一个人的生产率曲线,我们也需要努力让社会上更多年龄超过65岁的人保持身体和心智的比较健康,而这些人将是全社会日益增长的财富。

长青的社会是什么样的?

谈到养老,通常来说会告诉你一个好消息和一个坏消息。

一个好消息是,随着经济的增长,人类的平均寿命不断增长。比如中国人均预期寿命现在就达到了78.2岁,其中男性 75.3岁,女性80.9岁。

一个坏消息则是,我们并不确定普通人的健康状况是不是也能随着寿命的生长而延长。英文里有两个词来形容这两个概念,一个是life-span,也就是我们所说的寿命;一个是health-span,也就是健康寿命,不需要医疗照护,能够自己很好照料自己的寿命有多久。

为什么我们现在一谈老龄化就谈虎色变,除了平均寿命增加必然需要更多的养老金,会给全社会带来经济压力之外,另一个就是如果健康寿命没有能够跟随平均寿命也同步增加,那就意味着有更多人在晚年更长时间患病,医疗成本也会水涨船高。

斯科特在这本《长寿的必要性》中特别分析了平均寿命与健康寿命的四种不同组合。他把老年人需要医疗照护的时间称之为红色区域。

第一种可能性就是我开篇讲的例子:平均寿命不断增加,但平均健康状况却并没有稳步提升,导致红色区域越拉越长,社会负担持续加重。

第二种可能性是寿命并不增加,但健康的时长却不断拉伸,红色区域被压缩。显然,这不是当下最可能的情况。

第三种可能性是寿命与健康的时长都不断延长,后者甚至超过前者,最终的红色区域,也就是需要医疗照护的时间就很短。这提法很像海明威写一个人如何破产的说法:先是缓慢的,然后是突然的。我们也希望一方面拉长一个人保持健康的时间,也就是把缓慢变老变得更加缓慢,另一方面则加速一个人身体迅速变化直至死亡的时间,减少人身体虚弱病困缠身的时间。换句话说就是健康慢老,快速死亡。

最后一种可能性更为激进,好像漫威世界中可以自愈的金刚狼,寿命不断拉长,同时还能返老还童,逆龄增长。这种可能性现在是硅谷大佬们最为津津乐道的,也被很多人想象为长生不老的第一步。

返老还童的技术还离我们很远,但让健康慢老却是可行的,也是应该整个社会希望见到的局面。为此,斯科特在书中特别强调了一个新概念——Evergreen——长青的概念。在一个长青的社会,需要变治病为预防,找到维持健康的好办法,生理和心理都是如此。医疗改革不是这本书讨论的问题,但除了医疗改革之外,要实现长青社会,还需要一系列的改变。

我们先来看看长青具体定义是什么:长青就是尽可能让每个人都能活得更好,活得更久。要做到这一点,这本书提出了抵达长青社会需要回答的三个重要问题。

第一个问题,我们是否有足够的钱让每个人都能活得健康,活得更久?

第二个问题,因为我们活得更健康,也更久,我们需要挣更多的钱,我们需要工作更久,问题是在更长的职业生涯中我们是不是一直能找到工作?我们的职业发展观需要哪些变化?

第三个问题,当更多老年人仍然在职场工作,会给整个职场和社会带来哪些变化?我们,尤其是现在的年轻人,应该怎么改变姿势,拥抱长青社会?

这三个问题都不容易回答。但听完这本书之后,我想你会有更清晰的概念。

理解长青这个概念,我们先要分析一下,长青的社会和我们所理解的老龄化社会有什么不同?

一个最直观的变化就是人口结构将发生本质的变化。在一个长青的社会,人口结构不再会是金字塔,底层年轻人多,顶层老年人少。相反,它的人口结构更像一艘游轮,客舱自下而上七八层,每层的房间都差不多。换句话说,不同年龄段人数的分布都更加均匀,直到八十岁以上人群的数字才会大幅减少。更长的寿命、更少的孩子、人口整体规模下降、老龄人口超过年轻人口,这是长青社会的四大特征。

怎么做才能让更多人健康慢老不是这本书的重点,在许多书里面都提到过,比如《超越百岁》(Outlive)就给出了个人健康慢老的经验。随着基因技术的发展,活到百岁不再是梦,但如何实践,如何健康变老,却需要身体力行,锻炼、饮食和生活习惯都需要持之以恒地改变。医疗技术的变革,比如可穿戴技术的普及,以及基因检测更广泛地应用,都会帮助我们做好。

这本书想要强调的是,如果健康慢老是全社会的目标,那么我们除了个人改进健康习惯,医疗充分利用新技术,变治病为预防之外,还需要哪些方面的变革。其核心是对长青这个概念有深入的理解:当健康变得更持久,我们对于工作、退休、代际沟通和交流,都需要重新审视。

在斯科特的前一本书《百岁人生》中,他特别提出要打破工业时代所形成的人生三段论:前20年学习、中间40年工作、最后几年到十几年退休。那到底要形成一个什么样的长青的人生节奏呢?

首先得改变一个观念,对老年人是负担的观念。书中提出一个问题:什么自然资源是随着时间而逐渐增长的?答案是老年人,健康长寿的老年人。在一个长青的世界里,GDP的增长得益于长寿红利,而不是因老龄化社会而减少。这是贯穿本书的核心概念。我们如何把老龄化从一个负面的词变成一个正面的词,让我们受益于老人的增加?这就需要我们进一步分析,进入第二部分。

长青社会需要改变的三个概念

健康慢老不仅仅是个人的事情,不可能在思考如何过好自己的更长寿的生活时,不去考虑社会将需要如何适应。变老龄化为老人红利,需要改变三个概念,分别是退休的概念;对老人和老龄化的“偏见”,甚至可以说是歧视;还有就是对养老金系统的重新认知。我们分别来讨论这三个概念应该如何改变。

一、重塑退休的概念

首先我们要重新定义退休。退休不是一个事件,而是一个拉长了的过程,是一个从全职到兼职转换的过程,而不是简单的结果。这种缓和的过程有助于延长我们每个人的职业生涯,提高每个人的收入,同时也帮助我们活得更健康更长寿。换句话说,为了要更健康长寿,为了挣更多钱,也为了更健康的老年活得更有意义,而不是闲着什么事都不做,我们需要拉长退休,重塑退休的概念。

“60岁是新的40岁”,这是退休成为一个过程最主要的原因,因为未来会有越来越多人即使到了60岁,依然很健康,能工作。能工作的原因多种多样,为了挣钱,因为距离衰老还很远,为了寻找工作的意义,等等。

换句话说,所有人都要意识到,延迟法定退休年龄,比如中国的这次将法定退休年龄男性从60岁延长到63岁,只是对长寿现实的必然调整。更重要的是我们需要重新定义退休,重新定义工作,重新定义职业生涯的发展。

延缓退休,退而不休,意味着一个人的职业生涯会更长。但这种拉长的职业生涯并不是一成不变的。相反,拉长的职业生涯意味着它会有更多阶段,最常见的就是中间可能有多次的中断和改变。有的改变是自己主动的休息,有的是为了照顾年迈的父母而停止工作一段时间,这在独生子女世代会更加普遍,当然也有可能是被公司裁员,或者技术变革对产业带来的冲击。

同样,在较长时间内保持健康的身体状态、不断更新的技能、友善的人际关系,以及明确的工作和人生目标,都需要主动地做调整、休息和充电。所以为了准备拉长的工作年限和放缓的退休过程,我们每个人还需要做两方面的重要准备,一个是财务上的准备,聪明的投资很关键,因为它会给我们转型做好财务上的基础和保障,第二个就是形成终身学习的习惯。

所以当我们重新定义退休是一个过程的时候,我们最需要挑战的是人生不兼容的三段论,也就是学习的时候专注于学习,工作的时候不停歇甚至996,就为了退休的那一天到来了之后可以享受退休闲适的生活。

未来的现实会是,职业生涯会有更多不同的阶段,休假会变得更经常,平均工作的时间会缩短,工作的年限会增加,在整个职业生涯中,学习新技能的要求都会比之前更重。

在未来很可能出现一种职业状态:在平时多一些休闲和娱乐,每周工作四天,多陪陪家人,拉长休假时间,换取更晚的退休时间和更健康的晚年生活。

二、重新定义老龄化、老年人,应对年龄歧视

更长的职业生涯,说得好听,但在现实中却很难,因为“年龄歧视”无处不在。所以下面就要说到第二个“重新定义”,那就是重新定义老龄化、老年人。在国内,许多人会陷入45岁焦虑,因为45岁是一道坎,是许多人面临的中层管理危机。作为中层管理者,如果到了45岁无法再向前一步,就可能被淘汰,因为中层的岗位,更多年轻人也能胜任,而他们的薪资要低很多。

怎么解决这个问题?仍然需要个人和社会两方面都做出改变。

就个人而言,我们需要做好职业生涯起起伏伏的管理。对于大多数人而言,传统职业生涯的叙事是一往直前,永远向上,不断打怪升级的过程。但其实这样的叙事有巨大的误导性,毕竟在任何组织,越往上位子越少,大多数人总会在某个阶段止步,进入平台期,然后开始下山的路。如何管理职业生涯的高峰之后的下山路,将成为每个人的必修课,因为这条路在长青社会会变得更长也更复杂。

你在不同年龄段的求职动机会有所不同,你在工作中寻求的东西也会随之改变。你完成了职业生涯的高峰之后,还会有很长一段下山的路,这时候你的动机跟年轻时候不断向上的动机会很不一样。当职业生涯有一个时间的限制, 比如六十岁到点退休的时候,这段下山路并不会太长。但随着退休是一个过程,下山的路就会变得更加需要耐心和韧性。

长青社会需要改变的是对这段“下山路”的定义。斯科特在书中提出新的观点:并不是随着年龄的增长,一切都会衰退,也不是所有衰退的事物都重要。下山并不是什么丢脸的事情,很正常,需要改变观念,改变心态,在下山路上结伴而行。

相应的,社会也需要适应和包容这种变化,因为未来会有越来越多老年人仍然待在职场的下半场,在走他们的下山路。这种包容体现在两方面:

第一是要推动职业的适老化的改变。这本书提醒我们要问一个问题,如何使目前的工作更加适合老年人?如何重新设计工作以支持老年员工的需求。对于产业工人而言,适老化就是要充分体会到老年员工体能和灵活度开始衰退之后,需要换到对体力要求不是那么高的岗位。对白领工作而言,适老化就是要给老年员工更大的自主权,能够自行安排时间表,灵活的工作时间。这些适老化工作也是退休进程的一部分,帮助老年员工从全职到兼职再到最终退休。

第二个,也是更加迫切的问题可能是:如何解决退休前就业问题,克服“年龄歧视”,给老年员工以职场安全感。这是比提高退休年龄更为重要的政策。

避免老年歧视,需要全社会,需要企业转变观念。如果比较单个人,年轻人一定比老年人有更多活力和创新力。但如果站在团队的视角,并不是年轻人扎堆的团队就有更高的创造力。相反,从生产力和创新上来讲,在产生新想法方面,最具生产力的组合其实是将年轻研究人员与资深员工混合在一起。这些跨代的沟通与协作将成为未来创新的重要驱动力。当然,如何让老年员工与年轻人有效组队,激发他们的创造力,是每个组织都需要练习的新命题。

此外,企业也需要意识到老年员工的优势:年长的工作者较少会纸上谈兵,因为拥有更多的实战经验,他们还可能更擅长与队友和客户产生共鸣。

未来企业组织的结构也不再会是金字塔结构:塔尖更为资深的职位留给老人,基座是年轻人,基础的职位也是年轻人。企业在年龄结构上将变得更加多元和平均,各个年龄段的人都会比较适中,更像整个社会的结构。也会有越来越多年轻人领导老年人的案例。老年人过了自己的高峰期之后,他们也需要从领导岗位退下来,但他们还没到要退休的时候,就需要找到相应的角色,组织也需要创造这样的角色。

三、我们需要对退休金系统有一个更清晰的认知

最后,我们还是需要谈一下养老体系。作为大多数国家都遵循的现收现付制的社会养老金,供养比成为许多人担心老龄化的要素。随着老龄化的趋势,支撑老年人退休的年轻人会越来越少,从原先的3:1到未来的2:1,甚至变成1:1。

一个人生多段论的社会意味着许多老年人仍在缴纳社保而非领取社保。但社会整体大趋势的确是老年人越来越多,相对应的年轻人越来越少,如果退休金是寅吃卯粮,那么这显然是对年轻人的不公平。怎么办?

这的确是现状,从金字塔的人口结构转向游轮的人口结构,就会出现供养比的下降,这个趋势谁也改变不了。但让全社会的养老体系变得更健全,却需要转换思考的方式。书中就提出了两个观点,都跟长青社会的整体想法相关。

第一个观点,我们必须承认仅仅延长职业生涯和推迟退休也无法解决寿命延长带来的经济挑战。要解决养老金难题,不仅需要每个人延长职业生涯,同时需要不断提升生产力,而且要不断提升各个年龄段的劳动生产率,包括老年员工的生产率。

提升老年人的生产率,也是一套系统工程,同时也需要很清晰地意识到,老年人的状态并非均一,有的人更健康能保持生产率,有的则不能。目标是全社会保持生产率,同时转换每个人的职业规划和养老目标。

通过生产率的提升来弥补人数的不足,让现阶段缴费的年轻人也不用担心,等到自己退休之后,后续年轻人的缴费不足以维持社保基金。

书里的第二个观点是,我们需要让当下的年轻人成为历史上最健康的人群。这样他们即使进入老年,对社保的依赖就要少很多,他们还有能力和意愿继续工作,一方面是获得更高的收入,另一方面也是实现更多自己的价值。换句话说,解决老龄化问题,不仅仅是如何关心和爱护现在的老人,而是改变全社会的观念,尤其是年轻人的观念。

怎么做到世代公平?健康长寿社会的职场新叙事

在强调改变年轻人观念之前,我们需要理解世代之间的差异。

每一代人都想象自己比前一代更聪明,也比后一代更有智慧。这句话有道理,也没有道理。

时势造英雄,的确有的世代会有更多的机会,比如改革开放创造了一个高速成长的时代,这时“60后”“70后”就很容易成为这个时代的弄潮儿。“90后”“00后”反而会觉得房价太高,对他们不公平。

这句话不对的地方是时代变化太快,不同世代会被变化了的环境塑造成完全不同的样子。每个世代的二十岁会不一样,每个世代的七十岁也会不同。斯科特就提出,区分世代的标志物有三:第一个是年龄批次,比如美国的婴儿潮世代是二战之后出生的;第二个是所处时代的特点,尤其是技术变革带来的改变,比如智能手机的出现给我们带来巨大的改变,“00后”因此被称为数字原住民(digital native);第三个是相应产生的生活方式及价值观,比如经历过中国如何从穷到富的“60后”“70后”会有稀缺的记忆,他们的价值观与完全没有匮乏记忆的“90后”“00后”会很不相同。

因为时代和科技变化越来越快,年轻人未来会有更多机会,尤其是更为健康长寿的机会,而且未来也会有更多跨代际合作和沟通的情况。这时候,需要推动全社会根本的观念改变——即对老龄的观念改变。

我们需要说服年轻人,衰老不仅仅属于老年人,年龄歧视其实是对你未来自己的偏见。现在怎么对待组织里的老年人,建立什么样的机制去创造适老化的工作岗位,未来这些机制也会适用于他们自己。我们都在同一个方向前进,只是起点不同。

换句话说,养老不仅仅是老年人的事,更是所有人的事情,尤其年轻人也需要从现在开始改变,为更健康更长寿做准备。

另一方面,因为科技的飞速发展,我们需要不断提醒年轻人意识到他们会以完全不同的方式变老,他们要做好准备,充分利用更长、更健康的生活。

斯科特认为,我们现在关于老龄化的教育和讨论还是不足的。现在的年轻人需要在两方面加强学习。一个是如何应对更老的年龄,因为他们会活得更长。另一个则是如何改变自己变老过程中的行为,因为活得长久之后必然要应对更多转型。第二部分职业生涯的变化,其实这一代年轻人会感受特别深刻,一方面职业生涯不再是简单的登山行为,会有更多的停歇和转折,另一方面会有更长的下山路要走。

此外,年轻人还要面临人工智能带来的新挑战。因为很多职业在未来会被机器所替代。这就需要他们为未来多元化发展而做好准备:发现你的长处和你喜欢什么,同时不仅要考虑当前工作所需的技能,还要思考这个角色正在教给你的哪些东西在以后的转变中可能会很有用。

面对未来长青社会,AI会带来巨大的不确定性,现在的年轻人也需要问自己三个问题:

第一,你所在的行业是否正在衰退?

第二,你现在的工作是否对年龄友好,让你在未来几十年里都能舒适地继续工作吗?

第三,如果你现在继续下去,你能看到自己变得无聊和陈腐吗?

诚实地回答这三个问题有助于强化你对未来职业生涯的规划。

结语

最后,我对全书做一个简单的总结。

随着人口老龄化和出生率下降,我们需要对整个社会的人口结构有全新的认知,这样的人口结构将从金字塔状变成游轮形,当大多数人都可以健康长寿的时候,每个世代,每个年龄层的人数都会相差不多。

全新的人口结构需要真正改变人生三段论,把教育、工作、养老的三个阶段,变成有更多停歇和转折的阶段,在人生的不同时期都可能是在工作、插电学习、休息,退休也从一个明确的时间点,变成了一个从全职到兼职的过程。

这种改变是斯科特希望达到的“长青社会”的基础。长青社会希望大多数人都可以健康地活到很老。

我们在讲书的开头提了有关“长青社会”的三个问题。最后简单解答一下。

第一个问题,我们是否有足够的钱让每个人都能活得健康,活得更久?答案是如果现有的养老制度不做改变,很难有足够的钱。足够的钱需要更长的工作年限,需要不断提升生产率,需要创新。

第二个问题,在更长的职业生涯中我们是不是一直能找到工作?答案也是按照现有的逻辑不容易,所以需要整个社会努力去创造适老化的工作;也需要组织意识到老年员工与年轻员工的组合可能碰撞出更多创新点,意识到老年员工的价值;当然我们每个人也需要用一种全新的观念去管理职业生涯,尤其是在职业生涯抵达高峰之后会有一段很长的下坡路。

第三个问题,现在的年轻人,应该怎么改变姿势,拥抱长青社会?答案很明确:养老不是只涉及现在的老人,现在的年轻人更应该改变观念,因为他们会更健康更长寿,他们也有更多时间去为很长很健康的人生去做准备。

老龄化研究现在是显学。除了研究企业组织变化、职业生涯和退休的重塑之外,健康慢老的长青社会也会产生许多全新的需求。这里我想再推荐一本衍生阅读。

李佳和王岳的新书《银发经济》就特别指出老龄化社会并不意味着更多人马上就步入老年,而是进入了“第三人生”。这背后一个很重要的潜台词是全社会健康程度的普遍提升,活得更长的另一面是六七十多岁的老人,身体都比较健康。在这一大前提下,挖掘他们的需求,才是《银发经济》的题中之义。银发经济规模庞大。

以人口结构来看,中国银发经济的最大特点是老人才刚刚开始超过60岁,1963到1972年生人,也就是今年52岁到61岁的这个人群总共有2.7亿人,这群人代表了一个绝对人数不断增长的人群,所以这个赛道在未来十年,恰恰是这群人从60岁到70岁的时代,有着巨大的商机:一方面他们对于休闲娱乐有巨大的需求,另一方面他们需要加强对生命的认知,了解死亡。(注:了解死亡的意思是,有关死亡和应对死亡的心理咨询/心理学习/心理辅导都是巨大的商机。而这种应对死亡,不仅仅是应对自己未来的衰老和死亡,还需要应对长辈的死亡,自己亲人和朋友的死亡。)

好了,今天我们对《长寿的必要性》的解读就到这里。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、老龄化不是社会负担,而是健康长寿的人口红利。

2、退休不是一个时间点,而是从全职到兼职的渐进过程。

3、长青社会的实现不只需要关注当前老人,更需要年轻人从现在开始准备。