《金榜题名之后》 董晨宇解读

《金榜题名之后》| 董晨宇解读

你好,欢迎“每天听本书”,我是董晨宇。今天为你解读的书是《金榜题名之后》,副标题是“大学生出路分化之谜”。

在孩子读高中的时候,中国家长经常说一句话:“好好学习,考上大学,你就解放了。”不过,真正到了大学之后,孩子一定会发现,自己不但没有解放,反而是进入到更为复杂的竞争之中。在高中阶段,学生们每天要想的事情还相对简单,一心就是考个好成绩;但到了大学阶段,在成绩之外,学生们还要思考自己未来究竟要从事怎样的工作,再往大点说,要形成怎样的价值观,成为怎样的人。

如同副标题所讲的,这本书的目标,就是揭开“大学生出路的分化之谜”。换句话说,就是从大学到工作这个转换的过程中,通常是四年,学生们如何做出个人选择,以及为什么会做出截然不同的选择?比如说,为什么有的学生毕业后想去创业,有的学生就想考编?有的学生选择去相对比较忙碌的互联网公司,有的学生却希望找到清闲的工作?

可能有人会说,这不就是个人选择吗,哪有那么多为什么。持有这种观点的人,其实对应着教育学研究中强调学生“能动性”的这一派学者。他们就认为,学生进入大学之后,会学习新的课程、结识新的朋友。他们融入学校生活的程度,影响着他们的价值观,进而影响了他们未来的选择。不过另一派强调“结构性”影响的学者就不同意这种说法了。他们认为,学生的家庭背景在其中发挥着至关重要的作用,出身优势家庭的学生,从父母那里获得的帮助显然会更多,比如经济上的支持、文化上的熏陶,恰恰是这些因素决定了学生们未来的出路在哪里。

请注意,这两种说法都有道理,也都有问题。简单来讲,单独强调任何一个说法,不管是个体性因素,还是结构性因素,都只能看到硬币的其中一面。而我今天介绍的这本书,就是尝试把两种视角结合在一起,给我们一个相对来讲更完整、更客观的答案。

这本书的作者郑雅君特别值得和你介绍一下,并不是因为她有名,恰恰相反,是因为在这本书出版之前,她在教育学界完全没有任何名气可言。这本书其实是她的硕士毕业论文。不过,因为这篇论文写得非常出色,直接被收录进复旦大学的教育学书系中,出版之后,因为话题紧贴着我们每一个人的生活,分析又很有启发性,引起了很大的社会反响,可以说是初出茅庐便一鸣惊人。美国教育研究学会院士白杰瑞教授直接评价这本书对中国教育社会学作出了重要贡献。

这本书是怎么写出来的呢?郑雅君在复旦大学攻读硕士学位期间,选择了北方和南方两所享誉全国的一流大学展开调研,和其中的六十二位学生进行访谈,记录他们求学和找工作的整个过程。这项研究不管从方法的严谨性,还是从思考的深度,都显示出了超越年龄的成熟。虽然是一本学术著作,但其中描述的现象、提出的洞见,非常值得每一位老师、学生和家长,以及每一位关心教育的人一起来思考。

接下来,我们首先从家庭背景来看,为什么出身不同的学生,明明考上了同一所大学,却有着不同的过法?如果我们把家庭背景和个人价值观,也就是刚才我们说的结构性和能动性因素结合起来,那么,大学生的毕业出路究竟可以分为几种。前面这些都是在分析问题,最后我们还要听听作者解决问题的思路,也就是出身相对劣势家庭的大学生如何才能获得成功。

好,我们就正式走入这本书。

我们刚才简单聊了聊高中和大学的区别。我想可以打个比方来进一步思考这件事。高中像什么呢?它更像是一场长跑,目标已经定好了,大家每天在做的事情,就是努力往前跑,一道题一道题地做,一分一分地提高,最后看谁的成绩更高,谁就能有更好的出路,这个逻辑是非常简单、直接的。

但大学不是长跑,用作者的话来讲,大学是迷宫。这个比喻很有意思,它至少包含了两层意思。第一层意思是,在大学期间,学生会面临无数个需要进行选择的分叉口。比如说,我是把时间更多放在学习上,还是社团活动上;我是花时间考这个证,还是参加那个比赛。相比高中生,大学生选择的自由度要高得多。第二层意思是,大学的出口不止一个。临近毕业的时候,学生可以选择读研,也可以选择工作;可以选择去体制内,也可以选择去体制外,甚至还可以创业。

这样一来,大学生的任务,就不仅仅是埋头读书,而是需要掌握一套技艺,按照自己认为“合理”的方式对待和安排大学生活,去走这个迷宫。那么,在这个开放的迷宫中,大学生有几种“走”法呢?作者给出了两个典型的模式。

第一种模式,叫目标掌控模式。用这种模式走迷宫的大学生,归结起来都有同样一个特点,就是非常清楚自己想要什么,还知道自己怎么做,才能拿到想要的东西。这些学生会非常有意识地分配自己的时间和精力,在哪些方面少用些力,在哪些方面多用些力。他们的目标,就是让自己在大学里的经历和成果,可以在毕业找工作的时候,有效转化为求职的资本。

请注意,目标掌控模式的学生,可并不一定是天天想着如何提高成绩的,我们惯常认为的“好学生”。比如在这本书里,作者就介绍了一位叫作泽斌的大学生,他认为上大学最重要的事情并不是学习,也很看不起那些他口中的书呆子。他的目标就是毕业后进入到网络游戏公司做运营,因此,他对自己的整个大学生涯的规划,都是为了接近这个目标,不断在商业营销领域积累实习经验。

第二种模式,叫直觉依赖模式。用这种模式走迷宫的大学生,特点同样十分鲜明。他们来到一个陌生的大学,一时间无法适应自己新的身份,从而陷入了无目标的状态。在这种迷茫中,他们主要依靠直觉和高中形成的习惯来安排大学生活。换句话讲,他们能做的,就是要好好学习,甚至很多人会认为,参与课外活动、学生社团是耽误学习。

比如在这本书里,作者介绍了一位叫作禹海的大学生。大一入学的时候,他就陷入了迷茫。有一次,辅导员让每个同学写下自己在大学里的目标,禹海反复思考了很久,谨慎地写下了一句话:成绩排名居于30%到40%。后来到了大三,禹海仍旧没有确定自己未来想做什么,于是他干脆选择了最保守的策略,继续读研,从另一个角度来讲,继续读研并不是他的选择,而是他在延缓做出选择。

如果我问你,哪种模式更有利,恐怕大多数人会选择第一种。原因很简单,并不是两种模式的学生在优秀程度和努力程度上有显著的区别。你想想看,考上了重点大学,两种学生其实都很优秀,也都很努力,不过,在大学生活的安排上,第一种学生显然要更有自我主导的方向感和目标感。

这时候问题来了,如果这道二选一的选择题的优劣并不难分辨,那么,为什么还会出现两种模式呢?作者给出的答案是,我们要超越学生个体,从他们的家庭上找原因。这本书发现,家境比较好的学生,往往会选择目标掌控模式;家境不太好的学生,往往会选择直觉依赖模式。为何如此呢?作者分析,这里面至少有三个原因。

首先是两个群体的学生经历了完全不同的高中生活。作者调研的来自东部大城市,家境优越的孩子,他们就读的高中,会更加偏向素质教育。全面发展的综合能力、批判性思维、资源和课外活动丰富,形成了与大学类似的学习和生活方式。成绩好只能说是达标,形成自己的兴趣、特长和个性才是加分项。作者调研的来自农村地区,家境没那么好的孩子,他们主要就是想通过高考改变自己的命运,至于自己未来的命运究竟是什么,他们其实并没有想明白,“先考上再说”是他们非常普遍的一种思路。

除了经历的高中生活不同,两个群体的学生接受的家庭教育风格往往不同。优势家庭的父母更有可能采取“无为而治”的策略,提供给孩子足够丰富的信息,让孩子自己做决定。换句话讲,就是一边培养孩子掌控自我的能力,一边用自己的眼界和资源为孩子保驾护航。但劣势家庭的父母不怎么插手孩子的学习,往往是因为能力不够。孩子能考上大学,已经算满足了他们的期待,至于上大学后孩子会经历什么,也许超出了这些父母的认知范围。

作者还提到第三个原因,进入大学后,劣势家庭出身的孩子往往会遭遇社会学中所讲的“精英休克”。简单来讲,就是这些孩子很可能是第一次来到大城市,身边又出现了很多家境富裕、见多识广的同学。他们在高中培养的那一套生活习惯已经无法帮助他们适应新环境,这样一来,好奇、胆怯、自卑等情绪就会一股脑涌上来。怎么解决自己的迷失呢?很多人的选择就是,躲在自己的安全区域内,继续用之前的习惯来做事情,这就形成了直觉依赖模式。

说到这里,我们开头提出的问题似乎已经解决了。那大学生出路的分化,就仅仅是因为孩子们的家境不同吗?不要忘了,我们刚刚也说了,从家庭这个角度去思考,相当于只关注结构性原因,却忽略了个人的价值取向。怎么理解这个价值取向呢?简单来说,学生在找工作的时候,一定或多或少去思考自己“工作是为了什么”这个问题。

很多人可能会想,工作还能为了什么,不就是养家糊口吗?没错,“考上好大学、找到好工作、过上好日子”这三步走的路线图,即便是对职场一无所知的学生也明白这件事。不过,这种观点仅仅代表了家庭本位的传统观念,并不能涵盖一个人完整的价值取向。

作者就提醒我们,在家庭本位的传统观念之外,学校也参与到塑造学生价值取向的过程中。学校所做的事情,是树立学生的崇高追求,也就是说,它提醒学生,你要去从事具有高社会价值的工作,挣钱不应该是你唯一的目标。如果说家庭本位的传统观念代表了中国哲学中的“小我”,那么,追求崇高的学校话语,代表的则是我们常说的“大我”。

这还没完,在家庭和学校之外,作者在访谈中发现,还有第三种价值取向,为了个人趣味和自我表达而工作。比如,很多大学生在找工作的时候,会看重工作本身是不是有意思;有些大学生还会特别重视这个工作能否满足自己的愿望,这包括这个工作能不能给我带来高薪水,让我快点实现财务自由,然后用钱去置换时间,再用这些省下来的时间去做自己喜欢做的事。作者认为,与家庭和学校不同,这种价值取向,暗含着弥漫在整个社会中的消费主义气氛。

且不论哪个崇高、哪个庸俗,你会发现,无论是为了给家里挣钱、为了实现社会价值,还是为了早点退休享受生活,都属于一个人的价值取向。不过,有些大学生的价值取向强一些,换句话说,就是更具有内化的信念驱动力,但有些大学生的价值取向就弱一些,快毕业了也没搞明白自己工作究竟图个什么。

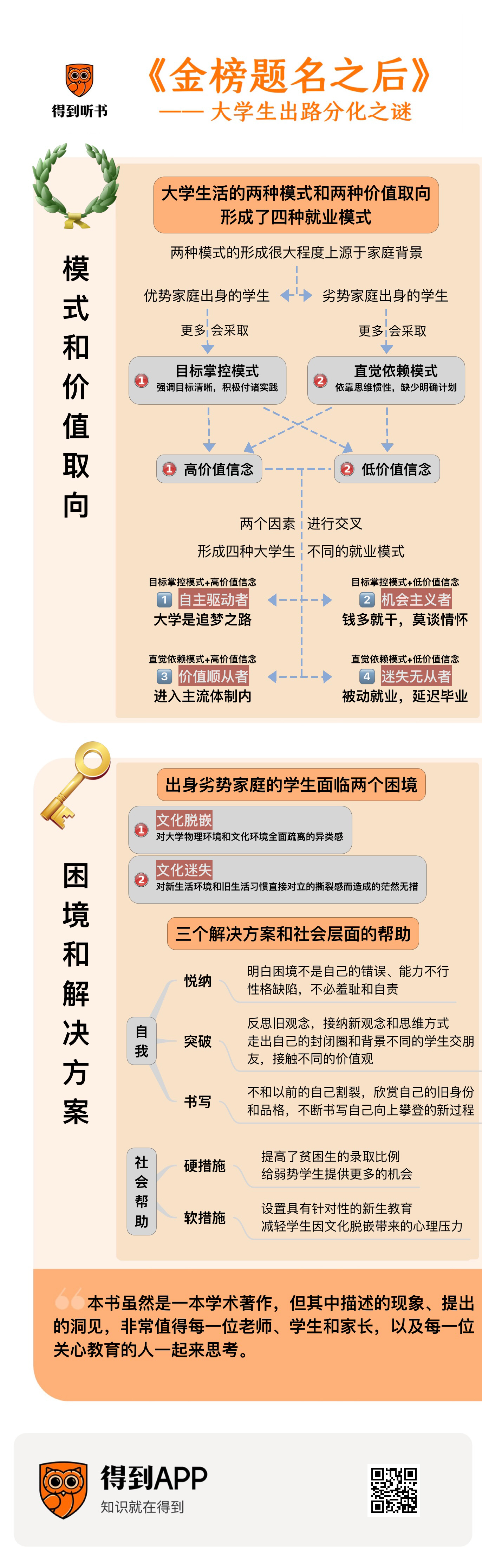

说到这里,我们简单总结一下。在第一部分中,我们区分了两种大学生:“目标掌控模式”和“直觉依赖模式”。在刚刚对于价值取向的梳理中,我们又区分了两种大学生:“高价值信念”和“低价值信念”。这本书非常精彩的一个洞见,就是把这两个因素进行交叉,直接给出了四种大学生不同的就业模式。我来给你一一介绍一下,你会发现,这个分类可以说比较精准地击中了如今大学生们的想法。

第一种学生是“目标掌控模式+高价值信念”。在就业中,他们是典型的自主驱动者。当然,自主驱动者也不是一进大学就明白自己想要从事怎样的工作,这一定是在多轮的试错之后,才逐渐形成的。不过关键在于,他们会在心里始终放一杆秤,不断平衡各种价值信念,例如父母希望我做什么、社会鼓励我做什么、条件允许我做什么、我自己又想做什么。最后,自主驱动者会在内心形成一整套自洽的解释。对于这些人而言,大学就是他们的追梦之路。

第二种学生是“目标掌控模式+低价值信念”。在就业中,他们是典型的机会主义者。这部分大学生明白如何在大学里取得好成绩、如何获得好工作。但问题在于,他们没有明确的价值信念,知道如何成功,但不知道为什么要成功。这样一来,他们把工作这件事看得就很赤裸裸,谁给我钱多,我就跟着谁干。用八个字来概括这些人,就是“钱多就干,莫谈情怀”。

第三种学生是“直觉依赖模式+高价值信念”。在就业中,他们是典型的价值顺从者。这部分学生有些因为家庭局限,理解这个世界的工具箱本来就比较小,而且工具很零碎,他们被外部因素影响的程度也就更大。那么,他们更多被谁影响呢?这里面特别需要强调的,是大学主流的价值教育。这部分学生对“教育改变命运”深信不疑,因为他们就是这种价值信念的受益者,自然,教育者,也就是大学里的各种老师为他们提供的家国理想、社会价值这一类信念,也就更可能在他们心中占据主导位置。你会发现,这类学生的职业理想,往往是进入主流体制内的职业轨道。

最后一种学生是“直觉依赖模式+低价值信念”。在就业中,他们是典型的迷失无从者。这部分大学生是最令作者担心的,因为他们既没有熟练的策略工具,也没有清晰的价值信念。对他们而言,毕业出路很可能并不是依靠主观选择出来的,而是情急之下的权宜之计,走到哪儿算哪儿。更重要的是,因为在大学期间,他们一直处于生涯目标失焦、简历一盘散沙的状态,四年光阴匆匆过去,迷失无从者的名校文凭在职业发展中的兑换能力,已经大幅度缩水。最后,这部分人往往会“赶鸭子上架”被动就业,或者干脆延迟毕业。

说到这里,我们稍作总结,从表面上看,作者为你梳理了四种大学生的就业出路,分别是成就自我的“自主驱动者”、莫谈情怀的“机会主义者”、跟从主流的“价值顺从者”、过一天算一天的“迷失无从者”。但从深层次看,大学生的出路分化,其实是由两个因素来决定的。一方面,学生是否拥有明确的、内在的价值观念,并驱动了自洽的、清晰的目标。另一方面,能否通过自己的理性,去掌控和达成这个目标。

既然大学生的毕业出路受到了这两个因素的影响,那么自然,在这本书的结尾处,作者也基于这两个因素,为大学生们,尤其是出身劣势家庭的学生们提出了一些建议。作者在后记中说了一句非常让人感动的话,她说研究者不能只瓦解希望,不传递勇气。

这样一来,就又出现两个新问题:第一,从结构层面,出身家庭不太好的学生,究竟面临着哪些实际障碍?第二,从能动性层面,他们如何才能逃离这种始终处于劣势位置的怪圈?

我们先来说出身劣势家庭的学生面临哪些障碍。作者用八个字进行了总结:文化脱嵌、文化迷失。

所谓文化脱嵌,指的是他们进入大学后,体会到对周围物理环境和文化环境的全面疏离,感觉自己是一个异类。比如说,对于城里富裕家庭的学生来讲,使用电脑、查收邮件、在线选课都是非常稀松平常的事情,但对于出身劣势家庭的孩子来说,却是他们必须从头开始学的东西。而在面对这些水土不服的文化脱嵌时,这些学生可以找谁求助呢?一方面,上大学后,和以前的朋友渐渐走得越来越远;另一方面,自己面对的困境,家人也不能理解,更提不上给出建议和帮助。

文化脱嵌的阵痛可短可长。出身劣势家庭的学生往往可以通过努力把自己和新的文化连接在一起,比如学习如何在线选课,如何在城市里选择交通工具。但问题是,刚刚缓解了一些文化脱嵌的阵痛,他们就迎来了文化迷失的创伤。何为文化迷失呢?简单来讲,就是这些学生虽然适应了新的生活环境,但同时,他们不可能完全抹去在家乡形成的、旧的生活习惯,这两者直接的对立,会让他们体会到一种长久的撕裂感。如果不能很好地处理这种撕裂感,学生就会茫然无措,最终走向了我们刚刚提到的“迷失无从者”。

那么,这些学生从价值观上,能主动做些什么,来改变自己的处境呢?作者在书中给出了三个建议。我认为可以简单总结为十二个字:悦纳自己、突破自己、书写自己。

首先是悦纳自己。出身劣势家庭的学生需要明白,自己身处的困境并不是自己的错误。并不是自己能力不行,也不是自己性格有缺陷,这是一个客观的社会规律,古今中外莫不如此。所以,大可不必羞耻和自责。

第二是突破自己。在悦纳的基础之上,这些学生需要去反思自己的旧观念,同时接纳新的观念和思维方式。这里面有一个很好用的策略,就是突破单一的社交圈子,因为作者发现,这些出身劣势家庭的孩子,在进入大学之后,特别喜欢和自己的老乡成为朋友,久而久之,就形成了自己非常封闭的社交圈,这对他们适应大学生活,其实是有副作用的。因此,他们需要走出自己的封闭圈,利用不同的活动,和背景不同的学生交朋友,接触不同的价值观。

这时候,除了同学之外,他们还可以主动寻求教授的帮助。实际上,教授并非如同想象中那样难以接近,他们更明白大学的游戏规则,可以提供更切身的帮助。当然,这也就意味着,教师作为教育者,也需要能够理解和体味这些学生的困境,积极施以援手。近几年,很多学校也开始实施了相关举措,例如学术起航计划、本科生导师制度,还有各种各样的读书会。作者提醒这些出身劣势家庭的大学生,千万不要错过这些交流的机会。

第三是书写自己。作者特别提醒这些学生,反思自己的旧观念,接纳大学的新观念,并不意味着要和以前的自己割裂。事实上,这些文化印记就像胎记一样,是没办法被抹去的。这时候,出身劣势家庭的大学生可以去尝试欣赏自己的旧身份,并书写自己向上攀登的新过程。比如说之前曾引发巨大争议的“小镇做题家”,这个标签在很多地方被污名化,但其实,它体现了这些学生很多宝贵的品格,比如努力自强、尊师重教。所以提起这些标签,大可不必特别苦大仇深,或干脆拒绝承认,因为每个人的生命故事都是独一无二的。

当然,在个体之外,社会层面也需要给予他们更多的帮助。近几年来,国家针对这一问题采取了不少措施,比如你会发现,很多重点大学都提高了贫困生的录取比例,这可以被归类为硬措施,为的就是给弱势学生提供更多的机会;除此之外,不少大学还设置了具有针对性的新生教育,这可以被归类为软措施,也是在帮助弱势学生减轻文化脱嵌带来的心理压力。

好,这本书就为你介绍到这里了,下面我们再来回顾总结一下。

这本《金榜题名之后》为我们揭开了大学生出路分化之谜。作者提到,大学生活的两种不同过法,一个是目标掌控模式,另一个是直觉依赖模式。前者强调目标清晰,并且积极付诸实践;后者则通常依靠高中时形成的思维惯性,缺少明确的计划。作者认为,这两种模式的形成很大程度上源于家庭背景。优势家庭出身的学生更多会采取目标掌控模式,而劣势家庭出身的学生更多会采取直觉依赖模式。

作者在家庭背景之外,还关注到了学生的价值取向,也就是说,学生们内化的信念驱动力有高有低。这样一来,在最终找工作时,就形成了四种学生:自主驱动者、机会主义者、价值顺从者、迷失无从者。最令作者担心的,无疑是第四种学生——“迷失无从者”。最后,我们讲到出身劣势家庭的学生如何才能在大学里获得成功。作者首先梳理了他们经常遇到的两个困境,文化脱嵌和文化迷失。在此基础之上,作者又给出了三个解决方案,也就是自我的悦纳、突破和书写。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

大学生活有两种经典模式,一个是目标掌控模式,强调目标清晰,并且积极付诸实践;另一个是直觉依赖模式,通常依靠高中时形成的思维惯性,缺少明确的计划。

-

学生们内化的信念驱动力高低,导致他们在找工作时形成四种类型:自主驱动者、机会主义者、价值顺从者、迷失无从者。