《论休闲》 耶律瑾解读

《论休闲》| 耶律瑾解读

关于作者

黎辛斯基是波兰裔美国人,1943年出生于爱丁堡。他在建筑领域有很多建树,2007年美国国家建筑博物馆给他颁发了“文森特斯库里奖”,以表彰他在建筑、历史文物保护与城市设计领域的贡献。同时,他也是一位成功的作家和撰稿人,定期为《大西洋月刊》、《纽约客》杂志及《纽约书评》撰稿,出版了《读建筑》、《金窝·银窝·狗窝》、《螺丝起子演化史》、《论休闲》等畅销作品。

关于本书

《论休闲》是作者黎辛斯基对于闲暇时光的一次全面反思。他从一个生活中常见的疑问——“一周为什么是七天”写起,从人类社会上各种日常工作与休息的历史溯源,从禁忌日、安息日、公共节日到工业社会后单休日如何慢慢演变为双休日。他带领我们重新审视这个我们生活中习以为常的节奏,并且重新审视了周末和休闲方式对现代生活的影响。

核心内容

“周”的概念出现很早,早在公元前,人们就把七天和七大行星联系了起来,成为行星周。这种七天一周期的生活尺度渐渐在全球流行开来。“周末”这个概念却出现得很晚,直到工业社会,才慢慢从工人休息一天半,变成了现在周六日双休的固定模式。周末可以从事的休闲活动,工作与休闲的意义,也慢慢都有了很大的不同。

你好,欢迎每天听本书。本期要为你解读的书叫《论休闲》。这个书名听起来有些严肃,不过这并不是一本充满学究气的论文集,而是作者黎辛斯基对于闲暇时光的一次全面反思。读了这本书,你会发现,很多我们习以为常的生活节奏,其实形成的时间都相当晚近,来之不易。

比如,“周末”这个概念很晚才出现在社会生活里,直到二十世纪后半期,“做五休二”的双休制度才在世界范围内流行开来。在中国就更晚一些,直到90年代才逐步从6天工作制改成5天半,到1995年才确定了5天工作制。

那么,工作日和周末的交替是如何形成的?一周为什么是七天?我们现在周末的休闲活动,和古代哲学家说的那种“绝对什么都不做”的休闲,还是同一种休闲吗?这些问题的答案,在这本书里都能找到。

书的作者叫黎辛斯基,是当代很有影响力的建筑师,在美国宾夕法尼亚大学教授建筑学课。同时他也是一位作家,业余写过多本建筑、家居和休闲相关的作品,还拿过不少文学奖项。这本《论休闲》是他的畅销作品之一,被译成了六种语言。《洛杉矶时报》评论说,黎辛斯基是个善于用清晰的文体书写我们生活习惯的天才。这本里写了他多年来对闲暇和休息日的思考,历史信息丰富,但是博学的同时也不会令人感觉炫耀。也许阅读这本书本身,也可以成为你周末休闲的一个好选项。

在进入正题之前,我想讲自己的一段小经历。几年前的一个夏天,我在泰国旅游的时候,当地人指点说一定要去拜一拜我自己的守护佛。这个守护佛是根据什么来定的呢,不是出生年份,也不是月份,竟然是你出生在星期几。从周一到周日七天,再加上周三被拆成了上午和下午,加起来一共有8个守护佛,佛像对照了佛教故事,塑造了站立、入定、涅槃等不同的样子。

这个星期守护佛的存在让我非常困惑。按理说,泰国是个佛教国家,应该用佛历,以释迦牟尼涅槃后一年为元年,这一切的一切,似乎都和星期没有任何关系。为什么这里用出生的星期来决定守护佛呢?按理说,星期制度明显起源于西方啊。

我多年的疑惑,在这本书中得到了解答。星期的来源,有着复杂而神秘的原因,并不只是简简单单的“源于西方”而已。

要知道,星期是一种非常独特的衡量时间的度量标准。我们熟悉的年、月、日都是自然形成的时间周期。比如,一年是地球围绕太阳公转一圈,一个月是月亮围绕地球公转一圈。但星期很不一样,七天为一星期这个时间段落,没有任何对应的自然事件,完全是人为决定的时间度量单位。

而且,七天这种循环也不是来自农业生产的需求。对于农民和牧民来说,没有什么活动需要以周为单位参与,比星期更重要的是四季节气。农民的生产围绕着气候展开,和今天是星期几没什么关系。

不过,看似没用的星期却早早出现在了人类文明的舞台上。在公元前的美索不达米亚历法和共和时代的罗马历中,都有短周期历法出现,每七天会设置一到两天的休假,和现在星期概念非常类似。经过罗马皇帝君士坦丁大帝在公元321年正式确立,星期制度很快被大家接受。

为什么大家这么顺利就接受了星期?要知道,七天这个周期,和现在通行的公元历法是完全不兼容的。一个月可以分为上中下旬,但是一周却完全无法被一个月整除。它是一个历法上的入侵者。为什么在公元纪年出现两三个世纪之后,星期能迅速渗透到公元历法中与之并行,还逐渐传播到了欧洲和其他地区?

最容易联想到的解释是宗教因素。基督教徒习惯在周日做礼拜,犹太教徒也将周日作为安息日。还有一些小众宗教,比如密特拉教也很重视魔法数字7,每隔七天庆祝一次。但是公元二世纪时,这些宗教的影响力还没有那么大,更别提那些小众宗教了。从缺乏文献记录这一点来看,星期制度的起源很有可能是民众之间的口耳相传。

早在公元前4000年,美索不达米亚平原上的苏美尔人就发现,天空中群星的相对位置是不变的,除了太阳和月亮,另外五个天体总是在某种独特的轨迹上运行,他们就把诸神的名字赋予了这五颗行星。

不过,虽然占星术起源于此,但是苏美尔人还没有把七天作为周期引导生活。学者们认为,行星理论很可能是在公元前500年左右发展起来的,由希腊传入罗马。拉丁语版本中的星期就包含了神祇和日期两种含义,比如周五是Aphrodite–Venus,代表爱神,后来挪威人用他们自己的爱神Frigg取代了维纳斯,所以今天的星期五就是Friday。

这也解释了星期为什么又被叫作行星周,它和夜空中人们能观察到的7大行星一一对应,也和人们的诸神信仰对应。这种神秘学说使得民间信仰积极推广星期。当时的人们相信,出生在星期几的小孩会有不同的对应禀赋。有一首古老的歌谣这么说:星期五出生的小孩情感丰富,因为受到维纳斯,也就是金星的影响;星期一出生的小孩脸蛋俊,因为反映了月亮的美。

这种“迷信”有着巨大的传播力量。不同地方的人们对周的接受程度高得吓人,不同宗教文化的地区都接纳了星期。行星周向东传至印度,嫁接到了他们本就很复杂的历法里。再逐渐向东传到日本和中国,日语里的星期现在也还是管星期一叫月曜日,管星期二叫火曜日。

最晚接受星期制度的国家,其实是咱们中国,直到辛亥革命后,中国才开始使用星期。其实,汉朝时曾经出现过“七曜历”,不过没有流行开,反而是依据月相的朔望更为普遍。月亮的暗面对着地球时,叫作朔,一般是农历初一。月亮的亮面对着地球时就是望,一般是十五。比如,赤壁赋里就提到,“壬戌之秋,七月既望”,既望就是望之后一天,是七月十六。

为什么星期制度能风靡全球,至今还是个未解之谜。作者也说到,很难完美解释星期制度在不同文化中惊人的适应性。他猜想,星期在迷信之外,也有实用的一面,除了可以占星,七天这样一组比较短的时间单元,也可以很好地构架起生活中工作和休闲的框架。

更有意思的是,人类历史上曾经有过几次废除七天一循环的尝试,但都以失败告终。

法国大革命时期,为了向宗教宣战,革命者废弃了星期制。因为不想让人们在周日做礼拜,就改用10天一旬来计日,第十天是休息日。但这个尝试并不长久。一方面人们不喜欢长长的、九天一休的工作节奏,即使在年底有五天假期补足也无济于事。另一方面,当时大多数的法国农民都是宗教信徒,私下里还是会偷偷庆祝安息日。归根结底,十天一循环的设计没有社会文化根基,更少了行星周的那种神秘感和丰富性。

后来,苏联也尝试过废除星期制度。为了尽快赶超欧美,苏联在1929年废除了公历,开始执行苏维埃革命历法。他们不仅取消了行星周,还废除月的制度,新的历法每月都是30天,每5天一周,工人被分成五组,轮流休息,每人每周工作四天、休息一天。这次改革想得很美,跟过去比起来,工人们的休息日更多了,工厂也可以持续不间断运转,提升产量。但工人们却并不喜欢这个方案,因为虽然每个人的休息时间增加了,但是一个家庭的成员却不能在同一天休息,也没有公共假日,没有大部分人都能参加的公众假日活动。而且,这个方案也没有成功提升工厂的产量。不间断运行的机器缺乏维护,经常损坏,学校和工厂、银行的管理人员也要被迫牺牲许多休假日。这样的改革只造成了麻烦,并没有提高经济效率。三年后,苏联又改为了六天一周,大家都在同一天休假,但是效率依旧没有太大的提升。1940年,这次历法改革宣告失败,苏联又重新用回了七天一星期的行星周历法。

总之,尝试摧毁七天一循环的行动一次也没有成功。不管来源是宗教还是迷信,周制度已经成为人们根深蒂固的习惯。最新的生物研究也表明,“七”也可能有生物学起源。人体生物节奏有很多都是近似七天一循环的,比如心脏、血压、口腔温度、血液中的酸含量等等。也许,七天制的星期是人的本能尝试,它的基础是我们内在的生物性特征。

讲到这里,我们已经大致理清了星期制度的起源。总的来说,星期制度虽然没有明确的天文计时基础,但是它却更简单,也更深入人心。七天一循环已经融进了我们日常生活中,它简单好记,成为我们指导工作和休闲的生活尺度。

虽然一周七天很早就确定下来了,双休日却很晚才出现。为什么一周当中只能休息两天?做五休二的制度又是怎样确定的呢?

要知道,虽然现在上班族可能觉得两天的周末已经很短暂,但最早,周日才是唯一的假期。而且,这唯一的一天假期还不等于休闲。

基督教里说,上帝在六天里完成了创世的工作,第七天歇息,所以人类也要过“安息日”。安息日有浓厚的“禁止”意味,跟工作一样,娱乐和休闲活动也是被禁止的。有些地方,周日是做礼拜的日子,在周日不许点火,不许写字,不许出门和乘坐交通工具,并不像如今的周末一般悠闲轻松。

直到中世纪,很多另外的宗教和圣徒节日出现,星期日的氛围才开始变得轻松起来。人们在这一天依然不工作,但是可以做一些娱乐活动,比如运动、看戏和露天表演。进入工业时代后,生产时间根据一周七天固定下来,周日也就成了固定的休息日。

“周末”这个词也是在工业社会才出现的。最早英文中的“week-end”和现在的拼写方式不太一样,week和end中间是有一个连缀符号的,这表明星期的现代形式,就是固定的工作天数,再加上尾随的固定休息时间。《牛津英语词典》最早引用这个词的例句中说,如果一个人在周六下午离开家里,跟朋友把星期六傍晚和周日消磨在其他地方,他就被称为在某地度周末。是的,在欧洲,第一个版本的周末包含了周六下午,一共休息一天半。

这多出来的半天休闲,很大程度上还要感谢一个1842年成立于伦敦的协会,名字叫“早打烊协会”。协会的成员几乎都是有宗教信仰的中产阶级,他们的出发点也是为了宗教。如果只有周日一天休息,那么人们去教堂做礼拜的概率就会大大降低。因此,协会游说国会,希望商店可以在周六下午一点打烊,让店员们多出半天来做家务和杂事,然后在周日去教堂。

不过,这个组织的一些目标却是自相矛盾的,越多的人周六下午不上班,利用这个时间上街采买的也就越多。为了利润,商店打烊的时间就会越来越晚,店员们还是不会有精力在周日上教堂。

真正彻底推行周六半日休息制度的,是工厂老板们。他们发现,铁腕管理是不管用的,尤其是有点技能的、不那么担心收入的工人。因为工作时间太长,这些人开始追逐偶尔的自由,爱上班的时候才上班。

缺勤在工人间有传染性,而如果出勤的工人少到一定程度,开动机器也不会有什么效率,反而会提高成本。索性,老板们借着“早打烊协会”的名头,开始在工厂中实行周六半天假制度,他们的交换条件,是工人们稳定出勤的承诺。

现在已经无从考证19世纪的美国是否观察到了英国人周六下午一点就下班的习惯,不过大洋彼岸,各种不同的力量也在把工作制向着这个方向推进。比较不同的是,虽然美国也有类似“早打烊协会”的改革组织,但周六半天班制度的落地,主要是工人自己争取来的。在工会的组织下,印刷业的工人首先取得了政府的许可,争取到了每周44小时工作制,周一到周五每天八小时,周六四小时。后来,其他行业也慢慢跟上了。

美国周六半休的制度没推行多久,很快就变成了全休。这里离不开一位汽车大亨的支持,那就是亨利·福特。

1914年,福特先是将汽车厂的九小时工作制改为八小时。1926年,福特又宣布了从六天工作制改成五天。这有点奇怪,因为福特并不是一个支持工人权益的人,而是坚定的反工会者。不过,他有自己的理由。福特发现自己的员工买了当时最流行的T型汽车以后,并没有什么机会开,汽车成了摆设。于是,福特决定创造需求,增加工人的休闲时间,来促进工人在汽车方面的消费,而休息日的延长,给了工人们更多汽车旅行的时间,跟汽车相关的消费也会大大增加。

福特的观点,实在是真知灼见,周末后来果然变得和旅游消费密切相关。但在当时的社会中,同意福特做法的人却不多,福特引起了很多其他老板和宗教界人士的抗议,他们认为五天工作制不仅不经济,还对神不敬。当时的报纸打算画一幅讽刺漫画,画上一位工人正在刻摩西十诫,其中对应安息日的第四诫碎成两截掉在地上。重刻的时候,上面的字变成了“五天要劳碌做你一切的工作,但第六日和第七日是你自己的,你爱干啥就干啥”。

不过,务实的犹太人们还是更支持双休,因为严格遵守传统教义的犹太人不会在周日娱乐,如果周六半休,那他们用来娱乐休闲的时间就少得可怜了。所以,犹太人为主的美国纺织业,还有公会很强势的建筑业、出版业纷纷实行起了五天工作、周末双休的制度。

最后,让双休制周末成为法律规定的,是爆发于1929年的经济大萧条。在经济一片惨淡,失业率居高不下的情况下,大家认为只有缩短工时,才能让更多的人有工作。到1940年,一天八小时,一周40小时工作制就确定了下来。

和行星周强势入侵各个文化的过程类似,双休制周末也开始传入各个国家。到今天,绝大部分国家和地区都采纳了双休的制度,周末旅行也确实成为休闲的主流。现在还有部分社科研究表示,随着科技的发展,是时候考虑四天半或者四天工作制了,部分国家还提出了每天工作六小时的设想。不过,在目前的环境下,一周五天、每周40小时工作制仍然是主流设定。

既然每周两天的休闲时间在短期内没有希望延长,我们还是来认真探讨一下,周末应该怎样休息?

你可能想象不到,有一大群人认为休息会导致社会滑坡,在社会学领域,他们被称为“工作伦理派”。他们认为,有意义的工作是最高级的人类活动,“唯一可以取代工作的只有更严肃的工作”。工作本身是一种奖赏。所以,周末的休闲是为了下一周更好地工作,周末不是自由时间,只是一个间歇而已。

这种对自己非常严格的生活方式,可能升级为一种病症。1919年,一位匈牙利精神病学家发现,他有好几位病人都在周日呕吐和头痛。排除掉一些和星期日有关的生理因素,比如吃太多、睡太多以后,医生发现,病人的呕吐和头痛症状,其实是对周日假期自由的一种潜意识反抗。这些病人有着强烈的自我约束,对放松有罪恶感。

不过,绝大多数人可能还是向往休闲和休息的。20世纪60年代,美国的职场人就发明了一个缩写,TGIF,意思是Thank god it's Friday,感谢上帝又到星期五了。周五沾染上了临近休息日的欢乐气氛,可以穿因为宽松和花哨的衣服,不必和平时一样拘谨。哲学家们也喜欢歌颂休闲,认为休闲才是生活的本质。亚里士多德就是坚定的闲暇份子,他著名的论断是:我们工作是为了得享休闲,一如我们参与战争是为了得享和平。哲学家罗素支持休闲,他写过一篇著名的《闲暇颂》批评工作狂们,“一个没有足够闲暇的人,注定与许多最美好的事物无缘”。他认为,一个社会,越能从劳作中解放出来,就离理想社会越近。

毫无疑问,现代人正向着闲暇派不断靠拢。当把闲暇作为人生的理想之后,一个很关键的问题就出现了:闲着的时候,我们干什么呢?

有几个重要的因素影响了现代人的休闲。最开始是交通。曾经只有有钱有闲的富人才能旅游,而且路程极不舒适,都称不上是享受。在简·奥斯丁的小说里,家庭旅行乘坐的是马车,还要担心几十公里的路程是否会累坏马和车夫。

后来,铁路和汽车改变了这一切。早在双休还没实行的1840年,英国就出现了二十几种工人联谊会发起的铁路低价旅行团。而随着福特汽车的量产,越来越多的家庭都可以拥有汽车。周末乘汽车出行,成为一种潮流。现在,很多大城市周边都有了乡村度假地,来满足人们的度假需要。十九世纪时,这些度假地还是沿铁路和运河分布的,而现在,因为交通方式的便捷,这些度假地更均匀地分布在城市的四面八方。

除了交通,我们能享受到的休闲形式,和技术发展也有很大的关系。在电影诞生之前,剧院是重要的大众娱乐场所,每到周末,大家都到剧院看最新上演的话剧。后来,去电影院看电影,作为更廉价、也更容易获得的娱乐进入了大众生活,剧院艺术则从通俗变得高雅起来。

当然,更多元的休闲形式,最该感谢商业的发展。这也不难理解,度假本质上是一种消费需求,旺盛的需求促进了供给的增长,围绕周末的吃喝玩乐都发展成了产业。就拿阅读来说,自从有了周末,杂志的数量就开始爆炸性增长,报纸也出现了周末画报这种新形式,因为周末的间歇,特别适合阅读这种速食类的文字产品。在旅游这种休闲方式流行起来之后,围绕着旅游产生了庞大的产业链。中国人十分熟悉的一个名词“假日经济”,描述的就是旅游产业链。每到黄金周,工薪阶层都趁着好不容易的长假出门游览大好河山。现在,假日坐在家里,参观朋友圈中各大景点人山人海的风景,也成了一种新的休闲方式。

黄金周这么火爆,其实也侧面说明了我们对于休闲是多么渴望,而休闲时间和可选的休闲方式又是那么的少。在休闲产业化的现代社会,闲暇需要的时间和金钱是相悖的。休息需要时间,而如果休息时间太长,赚钱的时间就会不够。没有钱,意味着能选择的休闲方式越来越少。如果一个工薪阶层想要滑雪或者出远门旅游,他就得更卖力工作和加班,用一部分的自由换取将来更高级的休闲方式。是要更多的自由时光,还是花更多的钱呢?也许只有富人才能不做选择,两者兼得。

虽然周末已经从最早的一天,升级到了一天半、两天,但是现代人的整体休闲时间却在变少。数据显示,五十年代以后,现代社会的整体社会财富在上升,但是人们的休闲时间却在下降。

这里有很多的原因,比如房子变大之后,家务增多了,上班距离太远,通勤时间也变长了,手机电脑这样全天无休的现代工作方式,也让下班后的时间不再完全自由。自由的时间越来越短,周末等于是给我们好不容易的自由休闲,加上了严格的时间限制。最后,休闲的自由就变成了休闲的责任。现代人周末经常做的休闲项目,更像是完成工作任务之外的另一张清单:有自我改善的艰苦锻炼,比如健身,有争强好胜的球类运动,小孩子们还要去上自我提升的各种课外班。

这么说来,我们现在享有的休闲,和亚里士多德所说的无所事事的闲暇好像完全不是一回事。周末承载了太多工作之外的生活责任,而能选择的休闲活动依旧是模式化的,算不上真正自由。如今的周末,反而变成要求人做些什么的日子。

周末既是我们的,又不是我们的。我们既期待休闲的自由,又把它设置为规律性的一周一次,看起来和自由的观念相悖。我们是为了休闲而工作吗?还是反过来?这个哲学问题书里没有给出解答,我相信,每个人都会有自己的答案。

不过,至少有一点可以确定:我们完全不用像工作伦理派一样,为了休闲而自责。在现代社会,休闲已经成为一种必不可少的产业,参与休闲,其实是在积极地参与市场,为经济的发展贡献一份微薄之力。除此之外,休闲娱乐也是为了做更多工作的一种准备。很多研究都证明,生产率和工作时间之间的联系不是线性的,良好的休息可以提升工作效率。

所以,下一次,当你逛街购物,或者在家刷社交工具、打游戏的时候,大可不必觉得自己是在浪费时间。你在让自己快乐的同时,也为别人的工作、甚至经济的发展,贡献了一点微小却必不可少的力量。

说到这里,我对这本《论休闲》的解读就基本结束了,来总结一下。

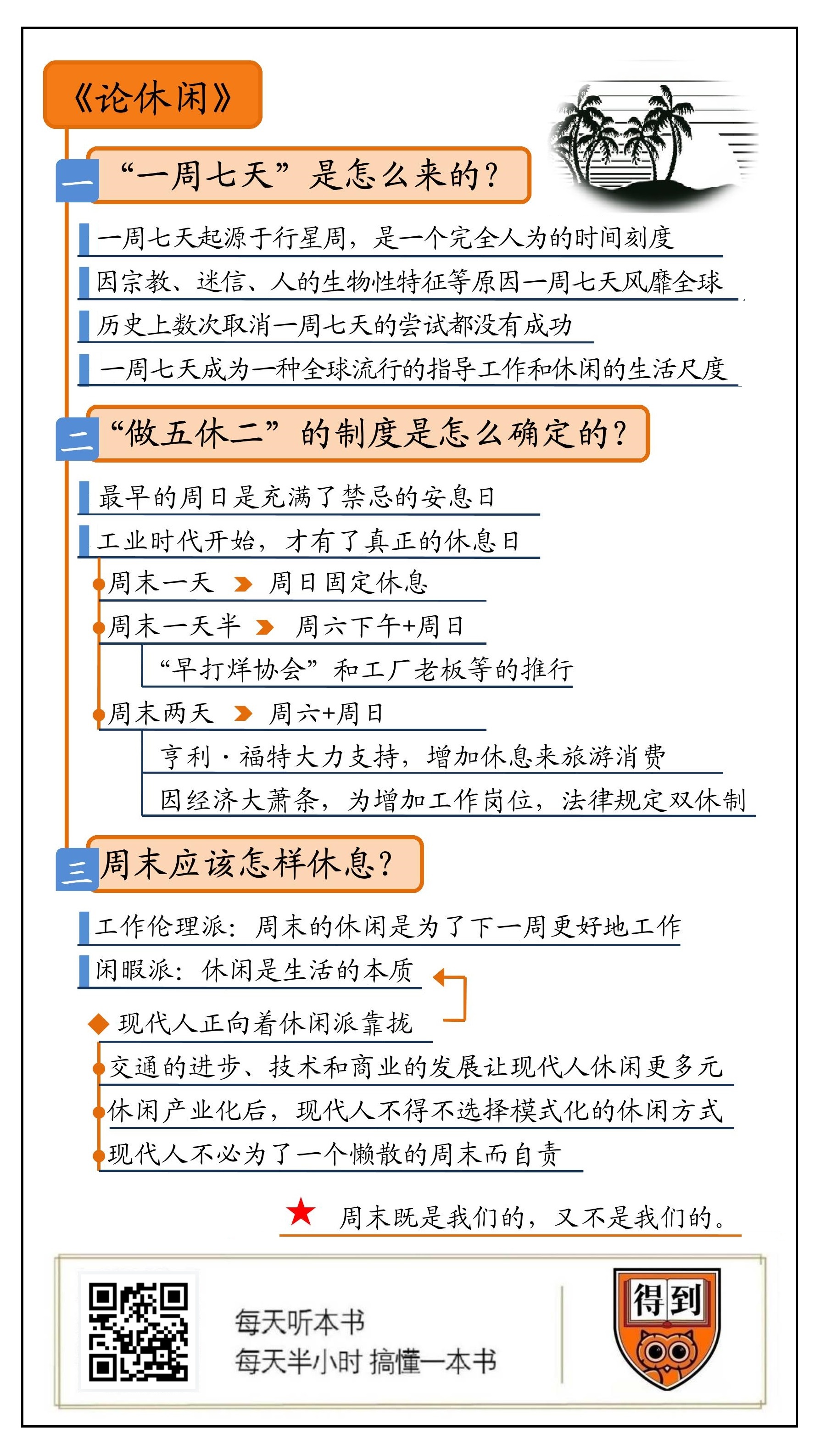

首先,我们说到了“一周七天”究竟是怎么来的。这个概念起源于行星周,和年、月、日不同,它是一个完全人为的时间刻度,却深深地融进了我们的日常生活中,历史上数次取消一周七天的尝试都没有成功。“每周一次、七天一循环”已经成为一种全球流行的指导工作和休闲的生活尺度。

然后,我们又回顾了双休日。最早的周日是充满了禁忌的安息日,而不是轻松的休息日。周末休息完全是在工业革命时期形成的,并且慢慢演化为我们熟悉的每周休息两天的制度。

最后,好不容易有了宝贵的周末,我们应该做些什么呢?周末的休闲活动可以说是人们对抗工业化,重塑自我的一种选择。交通的进步、技术的发展和商业化在很大程度上影响了人们的休闲活动。但是随着休闲产业化,现代人不得不选择模式化的休闲方式。工作为了休闲,还是反过来?这个问题每个人都有不同的解答。但总之,我们不必为了一个懒散的周末而自责。

这本书就为你解读到这里。顺便说一句,休闲学在西方已经成为一个门类完整的学科,有大量的严肃作品,中国的学科构建也在逐渐起步。如果你对休闲学、休闲行为感兴趣,不妨从这本书读起,它是一本很好的入门书。

划重点

1.星期制度简单而深入人心,七天一循环已经融进日常生活中,成为我们指导工作和休闲的生活尺度。

2.周末休息的制度直到30年代经济大萧条后才被确立,绝大部分国家和地区都采纳了双休的制度,周末旅行也成为休闲的主流。

3.我们完全不用为了休闲而自责,因为无论休闲方式如何,都在让自己快乐的同时,为别人的工作、甚至经济的发展,贡献了必不可少的力量。