《警察》 真真解读

《警察》| 真真解读

关于作者

威廉·克尔·缪尔是美国加州大学伯克利分校的政治学名誉教授,对美国的社会和行为科学做出重大贡献,于1979年荣获“哈德利·坎特里尔纪念奖”。他曾经担任美国总统乔治·布什(老布什)的演讲稿撰写者。

关于本书

《警察:街角政治家》出版于上世纪七十年代,是研究当代警察的代表作,它把警务模式的研究引入了社会科学,也是一部警察学和公安学的经典。作者花了7年的时间,跟踪采访了美国拉科尼亚市的28位警察,就是想回答一个问题:什么样的警察才是一个好警察呢?

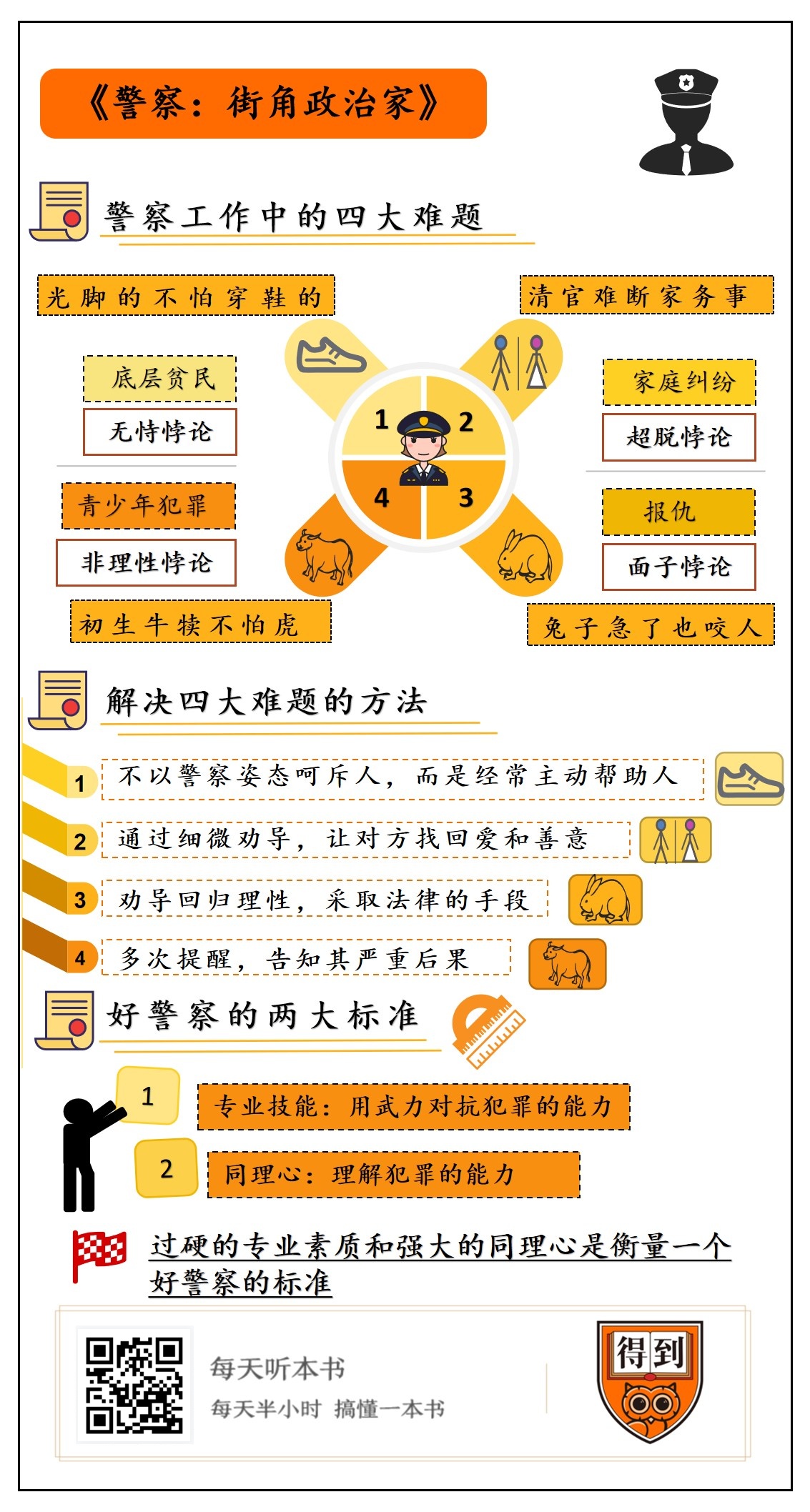

在缪尔看来,好警察要同时具备两种素质:首先是专业本领过硬,在紧要关头,果断使用武力而不畏惧。其次是好警察要拥有强烈的同理心,能够用悲悯的视角理解犯罪,看到人类痛苦的根源。

核心内容

第一,警察的工作跟我们在电影里看到的其实很不一样。作者认为,想要理解警察的工作,我们就得理解警察工作中真正的难题,那些日常的伦理困境。作者告诉我们,警察解决这些困境,靠的不只是过硬的专业能力,更是理解犯罪的同理心。

第二,这正是衡量一个警察是不是好警察的标准。最好的警察往往同时具有互惠者警察和执行者警察的特点,他们既能够果断正确地使用武力,用自己的专业技能解决突发问题,也拥有强烈的同理心,发现冲突的根源。

第三,兼具同理心和执行力,并不只是好警察的标准,也可以迁移到其他的领域,那就是保持专业和讲人情并不矛盾。我们经常会觉得,工作中保持专业和讲人情是相悖的,但是实际上这两种能力是互补的。这就像真正优秀的警察,往往同时具备高度专业性和深切的同理心这两种品质,既有金刚手段,也有菩萨心肠。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫作《警察:街角政治家》。

警察可以说是一个历史非常悠久的职业。在西方历史上,在古希腊时代就出现了。过去人们普遍觉得,警察就是暴力的代表,但是,进入现代社会以后,世界已经历了五次警务革命,社会对警察的要求越来越高,警察的形象也越来越温和。以前,美国招收警察的条件极为简单:一架磅秤,凡体重达到两百磅(约一百八十斤)以上的大汉,都可以入选。而今,体型绝不是衡量一个好警察的唯一标准了。

我们今天要讲的这本书,就是研究当代警察的代表作,它把警务模式的研究引入了社会科学,是一部警察学和公安学的经典。本书作者威廉·克尔·缪尔是美国加州大学伯克利分校的政治学名誉教授,他曾经担任美国总统乔治·布什(老布什)的演讲稿撰写者。本书出版于上世纪七十年代,作者花了7年的时间,跟踪采访了美国拉科尼亚市的28位警察,就是想回答一个问题:什么样的警察才是一个好警察呢?

在缪尔看来,好警察要同时具备两种素质:首先是专业本领过硬,在紧要关头,果断使用武力而不畏惧。其次是好警察要拥有强烈的同理心,能够用悲悯的视角理解犯罪,看到人类痛苦的根源。

你可能会想,这本书的作者是美国人,他讲的也是美国警察的故事,他眼中的好警察是不是只符合美国的国情呢?带着这个问题,我专门采访了一位老警官。这位警官在一线工作三十余年,是全国公安系统英雄模范,在采访中我发现,作者说的“好警察”的标准不但国际通用,甚至可以拓展到其他专业领域。

接下来,我会从三个方面来为你分享作者的观点:

第一,警察工作中的难点是什么?第二,警察是怎样解决这些难题的?第三,好警察的标准到底是什么?

警匪片里,警察和歹徒之间常常爆发激烈的枪战,仿佛警察每天面对的都是枪林弹雨。我们一般也会觉得,警察主要的工作就是抓小偷,抓坏人。其实,这只是警察工作的一小部分。警察的工作由日常工作和紧急工作组成。我们刚才说的那些画面,属于紧急工作。他们的日常工作也要面对各类琐事,比如报告、在法庭审理中作证、巡逻,等等等等。

你可能会觉得,警察的工作难点,肯定在紧急工作中,但实际上,很多紧急工作虽然很危险,但对警察来说却不一定很困难。他们在警校里经过多年的培训,就是在学怎么处理这种紧急情况。警察工作的难点其实往往在日常的警务工作中,因为日常工作中,不仅没有现成的经验可参考,还有很多两难的伦理困境。这些情况往往不危险,也不激烈,而是隐性的,反映着人性与道德法律不能调和的冲突,反映着人性深层的欲望和失望。

作者认为,要想真正理解警察的工作,需要从这些难题入手。在书里,他通过跟踪调查,总结了美国警察在日常工作经常遇到的四大难题。这四种难题,每一个都对应一种伦理困境。为了讲述方便,我把这四个困境简化为四句俗语:一、光脚的不怕穿鞋的;二、清官难断家务事;三、兔子急了也会咬人;四、初生牛犊不怕虎。

我们先来说第一种情况,“光脚的不怕穿鞋的”说的通常都是生活在最底层的贫民。贫民区有很多居民,他们没有家人、没有健康、没有工作、没有钱,也没有希望。他们甚至每过一段时间,觉得自己最近惹到的麻烦太多,就主动犯罪,盼着被警察抓起来,走进监狱。因为对他们来说,监狱反而是一个更安全的地方,可以吃得饱穿得暖,不用在外流浪,或者是被追债,这些都可能让他活不下去。时间一长,在贫民区巡逻的警察只会越来越不信任辖区的居民,警民关系剑拔弩张。

美国警察觉得最难办的,就是这些不怕犯罪的底层贫民。你想想,一个人拥有得越少,他可以失去的也就越少,他就越难被威胁,就越有可能胆大妄为。所以作者管这种困境叫“无恃悖论”。

第二个情况叫“清官难断家务事”。我想请你思考一个问题,你觉得在什么样的情况下,警察的生命安全受到的威胁更大?你可能想不到,在作者调查的拉科尼亚市,答案居然是夫妻吵架。在这里,不幸在家庭纠纷中丧命的警察比其他案件都要多。

为什么解决家庭纠纷这么危险呢?

因为夫妻吵架特别容易让人失去理智。两个平日里受人尊敬的体面人,吵架的时候不仅会被愤怒冲昏头脑,甚至会大打出手,把家里的锅碗瓢盆摔得稀碎。他们伤害着本来觉得珍惜的东西,包括他们的房子、孩子,以及多年来苦心经营的家庭和情谊。

此刻,他们不在乎任何事情,当然更不在乎警察这个外人。在劝架过程中,警察不是被一方殴打,就是被夫妻双方一起殴打。更别提在美国,很多家庭还持有枪支,误伤更是在所难免。

在这本书里,作者把这种情况叫作“超脱悖论”。“超脱”就是不在乎的意思:当人越不在乎的时候,他可能受到的伤害越少,也越有可能伤害别人。所以,家庭纠纷往往是美国警察最不愿意面对的案情。在一起案例中,两位警察来到家庭纠纷的现场,一番混战之后,他们不得不请求总部支援,把这一家九口人都抓了起来。

接下来,我们来看看第三种情况,“兔子急了也咬人”,指的就是报仇。一些从来没有犯罪记录的公民,一旦受到了严重的伤害和侮辱,为了名誉,为了树立一个不好欺负的形象,他们会下定决心亲手报复,甚至杀人。书里讲到,有一个年轻人的妹妹被流氓强奸了,警察到场的时候,发现他正打算用棒球棍打烂那个流氓的脑袋。因为他认为,如果他不把这个坏人打死,就相当于承认,在这个混乱的街区,他们的家人是可以任人欺负的。当时,警察真的很难制止这位哥哥的报复行为。

这类情况书里叫作“面子悖论”。因为对这位哥哥来说,报复不仅仅是伸张正义,更是为了在人群中示威,让他们不敢再随意伤害和侮辱自己和家人。

最后一种情况叫作“初生牛犊不怕虎”,指的是青少年犯罪。成年人害怕犯法,因为知道遭到逮捕意味着罚款、失去自由、名誉受辱。青少年罪犯的可怕,正在于他们无所畏惧。在许多风气不良的贫民区,青少年往往会觉得,和警察作对是一件很酷的事情。这种想法当然是很不理性的,作者称之为“非理性悖论”,就是人越疯狂,能够造成的伤害就越大。

你发现了吗?这四种情况背后有一个相通的地方,就是这些犯罪都是悲剧引发的连锁反应,比如彻底的贫穷,或者别人的侮辱。换句话说,这些人多少让人觉得情有可原。在美国的警察看来,这样的情况才是真正的难题。它们的难点就在于人情与法律的冲突,我们经常会说,法理不外乎人情,但是在人情面前,法理的权威也同样不容忽视。

那么,在作者看来,警察应该如何处理这样的难题呢?这本书里,作者讲了几个故事,故事里的警察就处理好了这些让大部分警察头疼的难题。我们来分别看一下。

首先是第一种情况,“光脚的不怕穿鞋的”。有一位马歇尔警官经常在贫民窟巡逻,作者发现马歇尔警官跟其他的警官很不一样,他从来不以警察的姿态呵斥这些人,相反,还经常主动帮助他们。马歇尔警官,会帮你的——这已经成了他辖区内的人们的共识。这个共识在贫民区一传十十传百,改变了原本针锋相对的警民关系。这些人也因为对他的信赖和尊重,开始珍惜自己的信誉和体面。这个道理也不难理解,本来一无所有的人,有了害怕失去的东西,他们就会因为害怕失去,而约束自己的行为。

接下来看第二种情况,夫妻吵昏头的时候,如果能让他们找回爱和善意,他们自己就能解决问题了。书中举了一个例子,接到了邻居的报警以后,这位警官走一个进鸡飞狗跳的家里。他没有像大多数警察那样去阻拦他们,而是摘下警帽,一言不发地坐在沙发上,等着这对夫妻吵完。等这夫妻俩稍微冷静的时候,他就会离开。

这位警官注意到,这对夫妻的房子装修非常漂亮,而现在房子内部已经被砸得不成样子了。既然这对夫妻正在摧毁他们曾经在乎的东西,那么他们此刻需要的可能是一两个问题“你们当初为什么在一起?”“你们共同克服了什么?”一旦回忆自己拥有的在乎的东西,其实也就是唤醒过去的美好回忆,他们就会意识到,自己刚才的行为是冲动愚蠢的,他们自己就会找到解决的方案。

前面在讲第三种情况的时候,我们讲了一个为妹妹报仇的哥哥。我们来看看故事的后半段,警官没有逮捕这位哥哥,而是先劝他回归理性,如果那一棍子打下去,虽然报仇了,但也毁掉了自己的人生,更重要的是,他再也无法保护他的妹妹了。警官还给了他一个建议,让他采取真正持久而且有效的报复手段——法律。

警官为他介绍了一位为穷人提供免费法律服务的律师,鼓励他将犯人告上法庭,把侵犯他妹妹的人关上二十年,而不是暴力私了。除此之外,警官还为妹妹派去了一位女警做身体检查和心理疏导。

面子悖论有一个前提,就是必须有观众。哥哥打人除了报复,更是向人群展示,我们家人不好欺负。警官其实是顺势而为,给他提供了一个更好的方法。在美国的贫民区,民众受教育程度和法律普及水平不高,而高昂的律师咨询费往往是一个低收入家庭无法承受的,因此这样的复仇型犯罪不在少数。其实警察并没有义务给出法律建议,但是这件事一传十十传百,在这位警官的辖区里成了一个积极的示范,越来越多的公民选择使用法律手段解决纠纷,客观上降低了这里的犯罪率。

第四种情况,就是青少年犯罪。有一位警察的做法看似平常无奇,其实降低了青少年犯罪的可能性。如果看见孩子们三三两两逃课游荡玩耍,他不会斥责他们,而是叫他们一个一个过来,给他们登记身份,并且提醒孩子们:我认识你了,我知道你现在应该在学校,而不是在这里喝酒。如果我再遇到你,你会收到第二次警告。第三次遇到你的时候,我会通知你的父母。我知道,你觉得被抓起来是一件很值得骄傲的事。但实际上,你以后工作赚钱会受到影响,申请驾照困难,遭到歧视,无穷无尽的麻烦等着你。现在,我打算放你一马,你知道以后你该怎么办。

这种提醒会让孩子们察觉到过去没能察觉到的恐惧。警察知道他的名字,知道他父母是谁,他身处在一个社会关系之中,他要为自己的行为负责,自己的行为是有后果的,很多人都注视着自己。这些孩子最畏惧的事情是,自己的恐惧被别人发现,而警官温和但明确地指出了他的恐惧,这会帮助他们回归理性。

这几位警察做的事情,维护警民关系、介绍法律援助、劝和吵架的夫妻、提醒逃课的孩子,实际上都不在他们的职责范围之内。他们之所以会做这样的事情,是因为他们深刻地理解犯罪,他们知道人会因为愚蠢、冲动、不理性而做出让他们自己后悔的事情。而这些愚蠢、冲动和不理性的行为,其实都是可以挽回,也可以避免的。比起事发以后再把他们都送进监狱,更高明的办法是对潜在的犯罪进行引导,避免案情的发生。

所以,在作者看来,一个好的警察最重要的能力就是理解犯罪,而理解犯罪的前提,是理解人性。到这里,我们可以来看看作者给出的好警察的标准到底是什么了。

缪尔采用的是实证政治社会学的方式,他构建了警察的职业模型。在这个模型中,他把警察的能力分为了两个维度,一个是专业技能,也就是用武力对抗犯罪的能力;另一个就是我们前面强调的理解犯罪的能力,也就是同理心。根据这两个维度,他把警察分成了四种。

第一种,是既没有同理心,也害怕起冲突的警察,他们是不合格的警察,我们就不讨论了。

另外两种是只具备一种能力的警察。同理心强的警察,作者称之为“互惠者”,“互利互惠”的互惠。互惠者警察更像哲学家。他们往往很亲切友好,人们会和他说说笑笑。在他出现的时候,气氛是放松的,民众也更愿意给他提供信息。他们不赞同违法行为,但能够理解人们为什么犯下罪行,甚至能看到人痛苦的根源。他来做警察,很大原因是他是一个热心肠的好人,他们是来帮忙的。我们前面提到和贫民区的居民打成一片的马歇尔警官就是这样一位警察。

和互惠者警察相反的是执行者,也就是专业能力过硬的警察。在这里,专业能力过硬不仅指警察身手好,更是指他使用武力时不会觉得犹豫和愧疚。执行者往往很强势,具有侵犯性,不近人情。只要往那一站,大家都不敢说话了,潜在犯罪者,更是躲得远远的。一旦有险情,执行者警察往往是最先出手压制犯人的,他们传达的,是一种强烈的安全感和威慑力。

不管是互惠者,还是执行者,他们都是合格的警察。他们各有各的优势,各有自己擅长处理的警情。然而,在作者眼里,他们并不能算是最好的。对于互惠者警察来说,他们往往可能因为富有同情心,而避免使用暴力,从而让案件变得更加严重。而对于执行者警察来说,他们往往对交流和沟通非常不耐烦,失去了大事化小的机会,而且让社区氛围变得更加紧张。

最好的警察,会同时具备这两种人格,就像美国作家菲茨杰拉德那句著名的话:同时保有全然相反的两种观念,还能正常行事,是第一流智慧的标志。他们拥有同理心和理解他人的能力,又能果断地使用武力,可以让当事人树立希望,同时又感到恐惧。当然,真的同时具有这两种人格的警察还是比较少的。他们才能从根本上减少犯罪,而不只是惩戒犯罪。

作者说的这条标准放到其他地方也适用吗?带着这个问题,我采访了我家乡威海的一名警察,戚警官,他被评为全国公安系统英雄模范。他的辖区有约一万户居民,流动人口较多,平均收入较低,是市区中犯罪率和报案率最高的区域。经过他的五年治理,这个区域的犯罪率大大降低,电信诈骗案和大案甚至降到了零起,其他类型的案件也大大减少。他是怎么做到呢?

我问戚警官,到底有什么秘诀,他给我的答案朴素到让我吃惊。他说,他其实没办过大案,也没有摸过几次枪。他做的事情很简单,就是这样一户一户登记家庭情况,向居民介绍自己,留下联系方式,跟居民们说,“有问题,找我就好。”在他辖区的商店、饭馆等公开场所,常常会不经意间在收银台、柜台、墙壁上发现一张“警民联系卡”,卡上有戚警官的照片和联系方式,这种“警民联系卡”也早就被他分发到每家每户了。这种小卡片有什么作用呢?一位女士发现一个戴白手套的陌生男子进了邻居家,一个电话打过来,戚警官就上门把小偷抓了。

戚警官做的事情看起来很简单,但是我跟他交流了本书作者的观点,他也同意,想要降低犯罪率,执行者和互惠者这两种人格,一个都不能少。

一方面,因为同理心,理解辖区内居民的情况,他才能打入居民内部,这正是他能够抓到小偷,施展专业技能的前提。另一方面,正是因为他每次都成功地解决了案件,证明了他的专业能力,居民才会信赖他,潜在的犯罪分子才会惧怕他。

所以,戚警官的工作形成了一个良性的闭环,更为顺畅,警民互动增多,警情和险情减少。戚警官提供给了居民们一种宝贵的确定性,辖区的居民们都觉得,戚警官是一个“总有办法的人”。

今天的社会,信息革命和人工智能,给各个工种都带来了巨大的变化,警察也不例外。在采访中,戚警官告诉我,今天警察抓小偷,已经会利用无人机这样的设备,这大大提高了警察工作的效率,也会改变警察工作的方式。未来警察的工作会是怎么样的?我想,不管警察的工作如何改变,过硬的专业素质和强大的同理心,依然会是一个好警察的标准。

好,《警察》这本书,就为你解读完了。我们再来回顾一下。

警察的工作跟我们在电影里看到的其实很不一样。作者认为,想要理解警察的工作,我们就得理解警察工作中真正的难题,那些日常的伦理困境。作者告诉我们,警察解决这些困境,靠的不只是过硬的专业能力,更是理解犯罪的同理心。

这正是衡量一个警察是不是好警察的标准。最好的警察往往同时具有互惠者警察和执行者警察的特点,他们既能够果断正确地使用武力,用自己的专业技能解决突发问题,也拥有强烈的同理心,发现冲突的根源。

其实,兼具同理心和执行力,并不只是好警察的标准,也可以迁移到其他的领域,那就是保持专业和讲人情并不矛盾。我们经常会觉得,工作中保持专业和讲人情是相悖的,但是实际上这两种能力是互补的。这就像真正优秀的警察,往往同时具备高度专业性和深切的同理心这两种品质,既有金刚手段,也有菩萨心肠。

撰稿:真真讲述:徐溟旭脑图:刘艳脑图工坊

划重点

1.好警察要同时具备两种素质:首先是专业本领过硬,在紧要关头,果断使用武力而不畏惧。其次是好警察要拥有强烈的同理心,能够用悲悯的视角理解犯罪,看到人类痛苦的根源。既有金刚手段,也有菩萨心肠。

2.当人越不在乎的时候,他可能受到的伤害越少,也越有可能伤害别人。

3.本来一无所有的人,有了害怕失去的东西,他们就会因为害怕失去,而约束自己的行为。