《皮肤的非凡生命》 午未解读

《皮肤的非凡生命》| 午未解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的这本书,叫《皮肤的非凡生命》,副标题是:穿越人体与内心的亲密之旅。

为什么说皮肤有非凡的生命呢?皮肤其实是活生生的,它会呼吸、会排泄,从出生直至死亡,皮肤始终相伴我们左右,像围墙一样在身体上包裹着、保护着我们,防止我们被紫外线和有害微生物侵袭,根据我们的需要保暖或者散热,必要的时候还可以自行修复、自我更新。

它是人体最大的器官,成年人的皮肤总重量大概有9千克,如果全部展开,约有2平方米那么大;它也是最易被观察的器官,没有一个器官像皮肤一样每时每刻都能看得见、摸得着,皮肤与身心一同老化,皮肤的状态昭示着人生经历的顺逆起伏;它还是我们与外部世界连接的器官,拥有帮助我们感受生活的百万神经末梢。

但是,皮肤的作用远远不止这些,皮肤的神奇功能在很大程度上还有待探索和发现,就像副标题所说,这是一本穿越人体与内心亲密之旅的书,这本书的作者认为,皮肤不仅是有形的实体存在,还担当着自我的外延,这是我们最容易忽视的关于皮肤的部分,也是这本书最独特的地方。

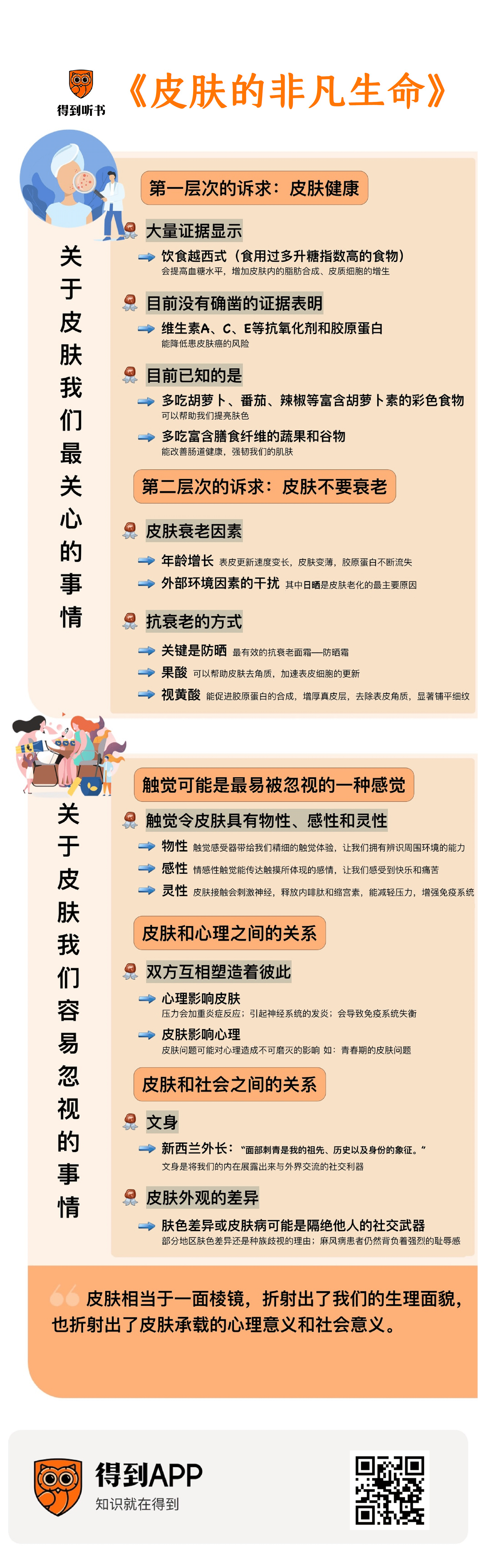

作者开篇就说《皮肤非凡的生命》不只是一本指导我们如何拥有健康、美丽肌肤的行动手册,还是对皮肤展开的一次探索之旅,皮肤相当于一面棱镜,折射出了我们的生理面貌,也折射出了皮肤承载的心理意义和社会意义。可以说,了解皮肤,就是在了解我们自己,具体内容我们在接下来的解读中慢慢展开。

简单介绍一下作者,本书的作者蒙蒂·莱曼博士,不仅是医生、牛津大学的研究员,还是一位出色的作家,在皮肤学和医学写作方面多次获得国家级奖项。你正在听的这本《皮肤的非凡生命》,就在2019年入围了英国皇家学会科学图书奖,还被评选为英国第四广播电台和《星期日泰晤士报》的年度图书。作者莱曼为了撰写这本书,走遍了全球,足迹遍布非洲、南亚和大洋洲在内的地区,他以严谨研究为基础,融合自身的医疗经验,尽其所能,为读者呈现皮肤的非凡生命。

接下来,让我们跟随作者一起开启皮肤的探索之旅,我将分两个部分为你解读这本书。第一部分,我们聊聊关于皮肤我们最关心的事情。第二部分,我们说说关于皮肤那些我们最容易忽视的事情。

好,我们正式进入第一部分,从皮肤作为生理实体的角度,来聊聊关于皮肤我们最关心的事情。在查阅了各大关于皮肤的网站后,我发现总结下来,人们关心的皮肤问题大致可以分为两个层次,第一层次的诉求是皮肤健康,也就是最基础的“保底”诉求;第二层次的诉求是希望皮肤不要衰老,是“保底”之上更高一层的美容诉求。咱们一个一个来看。

说起让皮肤健康的方法,很多人会想到调理饮食。饮食会影响我们的皮肤健康吗?凭我们的直觉,饮食一定会影响皮肤健康。甜食吃多了会爆痘、多喝水可以改善肤质等等,的确有一些研究可以证实这一观点。

比如,西太平洋南部有一个小岛,叫做基塔瓦岛。基塔瓦岛上的岛民是地球上少有的,完全未曾受到西方影响的人群,他们从未吃过油炸的薯条、汉堡。当地人主要摄入的都是水果、山药、红薯等根茎类蔬菜,还有一些鱼类等天然食物,他们的饮食中,脂肪占20%、蛋白质占10%、碳水化合物占70%。研究者发现当地居民的心脏病和中风发病率都很低,并且1200名参与研究的人员中,没有一个人患有痤疮。

大量证据显示,饮食越西式,痤疮越严重,最能引发痤疮的是那些升糖指数高的食物,它们会迅速提高血糖水平,增加皮肤内的脂肪合成、皮质细胞的增生,最终使皮肤失去控制痤疮丙酸杆菌的能力。但有时我们不清楚哪些食物升糖指数高,咱们举个例子,比如巧克力,许多人第一反应是这大概率是高升糖指数的食物,吃了会爆痘,但其实巧克力的升糖指数并不高,因为巧克力的脂肪含量高,减缓了糖分的吸收。当然哪些是高升糖指数的食物,哪些是低升糖指数的食物,这不是我们今天讨论的主题,更多关于这一点的内容在得到课程“冯雪·科学减肥16讲”里,冯雪老师列出了详细的表格,如果感兴趣,推荐你进行拓展学习。

食物中的某些成分确实会影响皮肤健康,一些人会更加注重自己的饮食结构和习惯,但还有一部分人想通过服用一些营养品来达到同样的健康效果,保持皮肤年轻、降低患皮肤癌的风险。抗氧化剂和胶原蛋白也许是最流行营养补充剂,但是作者说,目前没有确凿的证据表明维生素A、C、E等抗氧化剂能降低患皮肤癌的风险。胶原蛋白也是如此,皮肤中的胶原蛋白会随着年龄慢慢减少,但是这种物质的分子太大,添加到护肤品中是无法从外渗透到皮肤内的。即便内服的胶原蛋白,虽然服用它对人体无害,但是依旧没有充足的证据可以说明它是青春不老药。

或许未来会有充足的证据表明这些抗氧化剂的有效性究竟几何。但是目前已知的是,这些额外补充的营养剂都不如我们从膳食中摄取的来得均衡,也就是并没有常吃蔬果、规律运动的效果来得好。比如,多吃胡萝卜、番茄、辣椒等富含胡萝卜素的彩色食物,可以帮助我们提亮肤色,不需要日晒,就可以拥有“小麦色”一样泛着金色光泽的皮肤;多吃富含膳食纤维的蔬果和谷物,这些膳食纤维是极好的食源益生元,而益生元可以促进益生细菌的生长,从而改善肠道健康,强韧我们的肌肤。

吃进去的食物会由内而外地影响我们的皮肤,不过很多人不知道的是,皮肤也会由外而内地影响我们的身体,比如肠道。这本书的作者查阅了最新的研究进展后,发现儿童时代皮肤沾染过的物质可能直接导致食物过敏。比如小时候很多小孩会起湿疹,让人体的皮肤屏障处于受损状态,这时候空气中的食物颗粒更容易附着在皮肤上,刺激皮肤,吸引更多的免疫细胞过来对抗,从此以后,接触到同类食物就会产生过敏反应。作者认为,湿疹或许才是婴儿食物过敏的最大风险因素。

说完饮食,咱们说说抗衰老。什么才是皮肤衰老的罪魁祸首呢?说起“抗衰老”这三个字,我们大概率不会联想到怎么不得老花眼、如何预防关节病等等,我们往往想到的是皮肤。许多人每年会花费大量的金钱在对抗皮肤衰老上,追求更年轻的状态无可厚非,但是不妨停下来想一想,皮肤如何变老,这一过程是怎么发生的呢?知道原因,我们才能有针对性地抗衰老。

时间肯定要算一个重要的衰老因素,随着年龄的增长,皮肤自然会发生一些变化。表皮更新速度变长,皮肤变薄,胶原蛋白也在不断流失。从20多岁开始,皮肤中的胶原蛋白每年会流失大约1%,40岁以后流失速度不断加快,这也难怪很多护肤品中会用胶原蛋白来做广告。暴露在外的人体的皮肤除了自然老化还承受着另一重打击,就是来自外界的环境因素的干扰,其中日晒是皮肤老化的最主要原因,作者说,哪怕把时间本身对皮肤的影响加起来,恐怕都不及阳光这一项。

到达地球上的大部分紫外线都是由紫外线A段粒子组成的,紫外线A段虽然不会导致表皮的晒伤,但它极具穿透力,可以直达真皮层,削弱胶原蛋白和弹性蛋白的供应,产生看不见的皮肤损伤,长此以往皮肤会变薄,失去弹性和水分。除了紫外线A段,还有紫外线B段,它是导致皮肤晒伤,诱发皮肤癌的主要因素。当紫外线B段到达人体表面,会令皮肤发红、肿胀、起泡。另外,还有紫外线C段,虽然它杀伤力不小,但幸运的是大气层帮我们挡住了这一射线。

所以作者说,令肌肤保持年轻的关键就是防晒,最有效的抗衰老面霜不是各种除皱、美白精华,而是防晒霜。但是,对于注重保养的人士来说,一个防晒霜肯定无法满足对抗衰老的全部需求,那么日常生活中我们还能额外做一些事情来减缓衰老吗?

或许我们可以从埃及女王克莉奥帕特拉的“驻颜法”中寻找一些启发。这位女王专门养了700头驴,用它们产的奶进行沐浴。听起来好像有点不可思议,不过女王的确发现了抗衰老的秘诀,驴奶中含有果酸,稍微了解一些护肤技巧的人一定听说过果酸,它可以帮助皮肤去角质,加速表皮细胞的更新。果酸中包含的甘醇酸直到现在仍然是被广泛使用的护肤成分。

对酸深入研究后,科学家们还发现,视黄酸与皮肤健康密切相关,甚至可以说视黄酸是许多皮肤科医生认为的除了防晒霜以外,唯一有充足证据证明有抗衰老效果的成分。视黄酸这个名字可能比较陌生,但你应该听说过视黄醇,或者近些年比较火的“早C晚A”护肤法,其中的A指的就是视黄醇。视黄醇、视黄酸都属于维生素A家族,除了这两种,维生素A家族还有包括视黄醛、视黄酯等其他天然或合成衍生物。说它们是一个家族,就表明它们可以互相转换,不论是视黄醇、视黄醛还是其他,最终转化的产物都是视黄酸,因为对皮肤真正发挥作用的就是视黄酸。

视黄酸能够促进胶原蛋白的合成,增厚真皮层,还能去除表皮角质,显著铺平细纹。但是由于视黄酸刺激性较大,因此不允许添加到护肤品里,属于处方类药物,像有些治疗痤疮使用的药膏里面就添加了视黄酸,也就是俗称的维A酸,需要遵医嘱使用。所以我们平时用的护肤品中添加的大部分都是视黄醇,视黄醇被涂抹在皮肤上,经过皮肤细胞中酶的转化,才会变为视黄酸,进而发挥作用,所以相对安全,刺激性小。但即便是刺激性更小,一次也不能用太多,每次豌豆大小即可,让皮肤慢慢建立耐受,否则会适得其反,导致皮肤灼热、刺痛。

说完了关于皮肤我们最关心的事情,接下来我们来看看关于皮肤我们最容易忽视的事情。皮肤作为人体最大的器官,它的生理面貌自然让人不可忽视,但是皮肤不仅仅具有生理面貌,它还是我们了解自我与世界的透镜。

探索皮肤旅程从生理面貌走向心理与社会层面时,必须经过“触觉”这座桥。形、声、闻、味、触五种感觉,触觉可能是最易被忽视的一种感觉,我们闭上眼睛或者塞住耳朵就可以体会失去视觉和听觉的滋味,感冒的时候嗅觉和味觉也会短暂失灵,但是很少有人有过失去触觉的体验,触觉时刻与我们共存,乃至有些时候我们感受不到它的重要性。其实触觉非常的重要,正是因为有触觉才令皮肤具有物性、感性和灵性。

什么是触觉产生的物性?想象此刻你站在家门口正把手伸进口袋,准备摸出钥匙打开房门,口袋里有糖果、纸巾、签字笔和钥匙,你必须准确地分辨出哪个是钥匙,然后把它从口袋中拿出来,紧接着插入门锁,转动钥匙,最后才能顺利地打开房门,这一系列行为是怎么发生的?

这要归功于布满皮肤的机械感受器,机械触觉感受器有四种,各司其能。当你把手伸进口袋,在没有视觉信息的帮助下,想要准确地找到钥匙,靠的是一个叫做“默克尔细胞”的感受器,默克尔细胞非常密集地遍布于手指指尖,能够感知低频微小的振动和压力,有了默克尔细胞我们就可以快速地检测物体边缘、弧度和粗糙质感。

好,现在你已经在默克尔细胞的帮助下摸到了钥匙,接下来你需要适当发力,将钥匙从口袋中拿出来,过程中既不能让钥匙掉落,也不能让钥匙被抓变形。要想掌握这一力道的平衡,你需要依靠一个叫“麦斯纳氏小体”的感受器,它负责记录皮肤的凹陷和回弹,当抓握和移动物体时,麦斯纳氏小体可以快速检测到物体的滑动情况,然后向脊髓神经元发送电信号,脊髓神经元收缩指尖肌肉,从而控制抓握力。

接下来,你需要将钥匙插入门锁中,这时“帕西尼氏小球”感受器就派上用场了,帕西尼氏小球不像默克尔细胞擅长分辨物体的表面特征,但是它察觉到的皮肤压力和振动范围更广,这让我们在使用钥匙的时候,能够感受到钥匙所接触物体的情况,就好像我们的手指在那里一样,因为帕西尼氏小球的存在,工具仿佛成了皮肤的延伸。

最后登场的是“鲁菲尼氏小体”感受器,它在皮肤上的分布密度比其他3种感受器要低得多,而且它不太关注受压导致的纵向凹陷,而是更关注水平方向的拉伸,以便在手的角度和关节位置发生变化时及时做出响应,好让我们知道在转动钥匙开门的时候该往哪个方向用力。

上面说的这4种机械感受器带给了我们精细的触觉体验,让我们拥有辨识周围环境的能力。不过,最近科学家发现,人体还有另一套触觉系统,专门用于情感性触觉,它的存在不是为了让人们感知在被什么触摸或者在触摸什么,而是为了传达触摸所体现的感情,有了它皮肤就变成了制造快乐和痛苦的机器。这就是触觉带给我们的感性体验。

比如,当被伴侣爱抚、被朋友拥抱时我们会感觉愉悦,这就是情感性触觉在起作用。可是你会发现,当医生轻抚我们做检查或是在车站里与陌生人擦肩而过时并不会有太多感觉,这是为什么呢?这是因为皮肤和大脑会协同作用。作者说,当别人抚摸我们肌体的时候,也是在抚摸大脑,两个器官会持续对话,大脑对抚摸的预测和期待会调试我们的皮肤,而皮肤对触碰的反应会传递到大脑,为大脑构建场景添砖加瓦。人生的喜怒哀乐就在皮肤与大脑的碰撞交织中不断上演,就这个意义而言,皮肤可以看作是大脑的延伸。

最后,我们来看看触觉带给我们的灵性体验。说灵性是因为触觉具有一定的治愈作用,这种治愈作用在婴儿身上体现得最为明显。1978年,哥伦比亚波哥大儿科医院的新生儿重症监护病房,由于人手不足,恒温保育箱也不够,婴儿的死亡率高达到70%。后来有一位医生决定采取一种不同以往的方式,让早产儿母亲在站立姿态下和孩子胸对胸贴近,引入这种方法后,早产儿的死亡率迅速降到了10%。这种方式后来被叫做“袋鼠式照护”,在全球获得广泛使用,为新生儿护理带来了积极的转变。可以看出,接触母亲的皮肤对婴儿来说具有疗愈的作用。相反,如果婴儿被持续剥夺触摸,那么其成年后会有更高概率患上糖尿病、心脏疾病和胃肠道疾病等生理疾病,或者出现如焦虑、抑郁等精神疾病。

当然,触碰的治愈作用并不只是在婴儿身上发生,有研究表明,皮肤接触和身体拥抱会刺激神经,释放内啡肽和缩宫素,能有效减轻压力,有利于心理健康,还能增强人的免疫系统。抚触甚至还可以帮助阿尔兹海默症患者与他人建立更好的情感联系,减轻症状。

说完触觉这座桥梁,我们跨越桥梁说说皮肤和心理之间的关系,这是第二个容易被人们忽视的地方。心理影响皮肤、皮肤也影响心理,可以说双方互相塑造着彼此。

皮肤可以感受到生活的重压与紧张。每个人都有压力很大的时候,心情焦躁、难以入睡,有时候即便我们不和他人说明自己的感受,久而久之他人也能从我们的脸上看出疲惫和不安。皮肤就像一块屏幕实时播放着我们的精神状态。

心理压力会从不同的方面影响我们的皮肤。当我们承受压力时,体内的激素促使产生皮质醇,皮质醇会加重炎症反应。同时,心理压力会引起神经系统的发炎,皮肤中的神经末梢在压力下会释放炎症反应物质。另外,压力也会导致免疫系统失去平衡,引发湿疹、银屑病等红肿瘙痒的炎症反应。一项针对美国和欧洲人的调查发现,情绪压力是银屑病发作的首要因素。

对许多人来说,压力对皮肤的影响是缓慢且微妙的。但是心理活动瞬间浮现在体表的体验我想几乎人人都有。比如,脸红。当你在公众场合出糗,这会让你尴尬至极,于是你瞬间就会感到脸颊变得灼热,如果这时候正好有一个人对你说“你脸红了”,那么你的脸一定会红得更加厉害,恨不得自己马上消失。人为什么会脸红呢?作者说,当人感到尴尬或者紧张的时候,人体就会释放肾上腺素,这导致血管扩张,让血液流向面部、耳朵和脖子等部位。从某种角度来看,脸红可以看作是对他人发出的信号,将自己没有说出口的感受和想法换了个方式表达了出来,是具有积极意义的。

作者为我们介绍了几个给脸部快速降温的小妙招,下次当你因为脸红而尴尬的时候就可以拿来一试。首先,可以放松面部,然后微笑,这是已经被证明有效减少脸红的方法。然后,将自己的注意力转移到呼吸上,集中精力将空气深深吸入肺部,再轻轻地呼出来。如果上面的方法都不管用,可以再试试从心理层面给脸部降温,比如想象有桶冰水浇在了自己的身上,或者集中意念,把脸上的热量转移到紧握的拳头上。

心理影响皮肤,反过来皮肤也可以直接影响心理。如果把人体看成是一件产品,那么皮肤就是这件产品的外包装,很多时候包装是否好看,往往决定了一个人的购买欲望。可以说,皮肤这张包装纸是给予他人第一印象的重要组成要素。很多人在青春期的时候会起痤疮,而这一时期正是友谊、爱情乃至人格发展的关键时期,如果不认真对待痤疮问题,会在很大程度上影响一个人的自信心、社会发展和心理健康。

听起来好像有点小题大做了,很多医生和家长在孩子长痤疮的时候也会觉得这不是什么大不了的事情,又不会威胁生命健康,过了青春期就会慢慢好起来。但是作者在书中强调,社会和医学界应该更加认真地对待这个常见的小病。因为有调查显示,在英国和美国每5个痤疮患者中就有1个曾考虑过自杀。另外,作者查阅文献时还发现,在酒渣鼻和白癜风这两种疾病的患者中,有将近一半的人被确诊为抑郁症。在中国也有类似的调查,结果也和上面的类似。看似不起眼的皮肤问题可能对心理造成不可磨灭的影响,如果你或者家人朋友正经历痤疮的困扰,一定要重视起来,积极地进行心理疏导。

皮肤与心理交织依存,身心健康相辅相成。我们再进一步说皮肤与社会也有着密不可分的关系,皮肤具有社交功能,既可以使人团结,也可以使人分裂。这是第三个容易被人们忽视的地方。

说起皮肤具有社交意义,你能想到什么?是前面提到的身体触碰,还是皮肤留下的第一印象。不过今天咱们说一个容易被我们忽视或者说很难想到的社交方式,文身。每个人对文身都有自己的看法,有的人觉得文身是不正经、小混混的象征,有的人觉得文身可以彰显个性,不论我们对文身有怎样的看法,不可忽视的地方在于,我们都能感受到文身似乎在传达着某种信息。

2020年11月,新西兰总理宣布由纳纳亚·马胡塔担任外交部长,这是新西兰史上首次由女性担任这一重要职位。人们对这个新任的外交部长议论纷纷,原因竟然是因为她下巴上的文身。有人觉得作为外交部长,脸部有文身是丑陋的、不文明的表现。但是马胡塔却说:“面部刺青是我的祖先、历史以及身份的象征。”

马胡塔1970年出生在新西兰的怀卡托,是地地道道的毛利人。对于毛利人来说,文身就是他们的“身份证”,可以增强集体凝聚力,促进成员之间的沟通。他们的文身也叫做“塔莫克文身”,如果你懂毛利人的文身语言,就可以通过解读文身来了解一个人,因为毛利人的家族史和个人信息都写在了皮肤上。

然而,文身也有讲究,并不是所有人都可以文身。比如地位较低的奴隶是不允许文身的,因为文身是等级、社会地位、权力的象征,越有权力的酋长和战士,脸上的文身就越多。比如,代表等级的图案文在额头和眼睛周围,出身标记文在下颚周围,拥有的土地和财富文在下巴上。另外,男女的文身也会有所差别,男性通常有完整的面部文身,而女性文身通常只在嘴唇和下巴周围。

现代人文身的也不在少数,或是为了爱情文身,或是为了有纪念意义的事情,这似乎和古老的塔莫克文身遥相呼应,通过文身讲述我们个人的经历和故事,就像演员约翰尼·德普说的:“身体是我的日记,文身是我的故事。”

如果说皮肤上的文身是将我们的内在展露出来与外界交流的社交利器,那么皮肤外观的差异,像是肤色差异或皮肤病就可能是隔绝他人的社交武器。

世界上有不同肤色的人,有深色的,有浅色的,但这不是种族歧视的理由,不是肤色浅就高贵、智慧,肤色深就低贱、野蛮。作者认为,从皮肤的角度来看,肤色的深浅不过是由皮肤中黑色素的类型和浓度决定的,人体分泌黑色素保护人们免受紫外线的侵袭。在阳光充足的地区,如果黑色素分泌不足,紫外线就会破坏皮肤中的DNA和叶酸水平。而在阳光有限的地区,则不需要分泌过多的黑色素,因为黑色素分泌过多会导致维生素D缺乏。经过数千年的迁移和进化,最终在距离赤道较近、阳光更强的地区定居的族群进化出深色皮肤,相反,在距离赤道较远、阳光较弱的地区的族群发展出了浅色的皮肤。

在近代历史中,随着全球化的发展,人类可以随时到达世界上任何一个地区,人类几个小时就可以走完皮肤需要数千年才能适应的距离。所以,移居到紫外线照射强烈的地区,像是澳大利亚,或经常前往阳光充足的国家的浅肤色欧洲人患皮肤癌的风险会增加。相反,前往高纬度地区的深色皮肤移民可能因缺乏维生素D而患上骨质疏松、肌无力和抑郁症。

作者说,肤色遗传学领域的现代研究成果几乎达成了一个共识,就是所有人在生物学上同属于一个物种,也就是说种族和种族之间并没有一条清晰的界限。这个观点在《我们人类的基因》这本书中有所涉及,万维钢老师在“精英日课”中也总结道“同一个种族内部,人与人之间的基因差异,要比种族间的基因差异更大”。如果感兴趣,可以找来看看。

再来说说皮肤病,纵观历史,麻风病或许最能说明皮肤对社会的影响。过去,麻风病总是与道德败坏联系在一起,即便是如今有完全治愈麻风病的方法,目前世界每年仍有超过20万的麻风病患者。这是为什么呢?作者认为,这是因为很多麻风病患者仍然背负着强烈的耻辱感,选择避世不就医。但是归根结底,麻风病是一种生理疾病,人们普遍认为麻风病是具有高度传染性的,但实际上它是所有传染病中传染性最低的疾病之一,甚至有95%的人天生对它免疫。

说了这么多,我们可以感受到,随着对皮肤有越来越深入的了解,就会越明白在每个人皮肤之下栖居着的内在本质其实并无好坏高低之分。皮肤只是一面棱镜,折射着多样的人性和价值观。

好,这本《皮肤的非凡生命》就为你介绍到这里。

在开头,我们就提到这是一本探索皮肤旅程的书,不仅仅涉及皮肤的生理面貌,也包含着皮肤所代表的心理和社会意义。可以说,了解皮肤,就是在了解自己,作者表达出了这样的感叹,其实也是在和历史上很多著名的心理学家、哲学家的想法遥相呼应。

精神分析学家弗洛伊德早年在他的著作《自我与本我》中提及“自我最终来源于身体的感觉”。法国精神分析学家迪迪埃·安齐厄,进一步发展了这一观点提出了“皮肤自我”的概念,隐喻着自我的发展和形成。一开始婴儿不知道自我为何物,不知道自我的边界在哪里,他们觉得自己在和母亲共用一张皮肤,随着自我意识的发展,儿童会逐渐产生“自我被皮肤包裹,所以是独立个人”的想法,借助皮肤来感受自我的存在,进而建立起自己的人格和个性。哲学家米歇尔·福柯也给出自己对“哲学皮肤”的看法,他认为“无论是对个人还是社会而言,身体皮肤都与自我存在交织在一起。任何对皮肤外观的有意改变都是一种‘自我技术’。我们改变皮肤时,也改变了自己”。

现实生活中,用皮肤感觉来表达自我的感受和想法的情况更是常见。例如,“我深受触动”“这个问题真棘手”“你太敏感了”“这个人够厚脸皮的”等等,这些充斥在日常对话中的短语,无不显示出了皮肤具有人性的一面。总之,皮肤就像是一个房子,容纳着身体自我和精神自我,它既是一堵阻隔外界的墙,同时也是一扇打开外界的窗。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

皮肤就像是一个房子,容纳着身体自我和精神自我,它既是一堵阻隔外界的墙,同时也是一扇打开外界的窗。

-

随着对皮肤有越来越深入的了解,就会越明白在每个人皮肤之下栖居着的内在本质其实并无好坏高低之分。皮肤只是一面棱镜,折射着多样的人性和价值观。