《消失的微生物》 萨鱼解读

《消失的微生物》| 萨鱼解读

关于作者

本书作者马丁·布莱泽博士,是国际人体微生物组研究领域的顶尖科学家。曾担任美国范德比尔特大学微生物与免疫学教授、纽约大学医学院院长,也是美国感染性疾病学会主席。他从事相关领域科研工作数十年,擅长把前沿的科研成果结合日常的生活经历,用通俗且生动的文字向普通读者讲述。

关于本书

本书作者带领读者重温了人体微生物研究的突破性成果,带来了抗生素负面效应的前沿证据,并以此告诫公众,滥用抗生素会损害体内微生物的多样性,对我们的健康产生不利的影响。本书呼吁人们在日常生活、临床医疗和农业生产中谨慎地使用抗生素,因此本书也被称为人类微观环境的《寂静的春天》。

核心内容

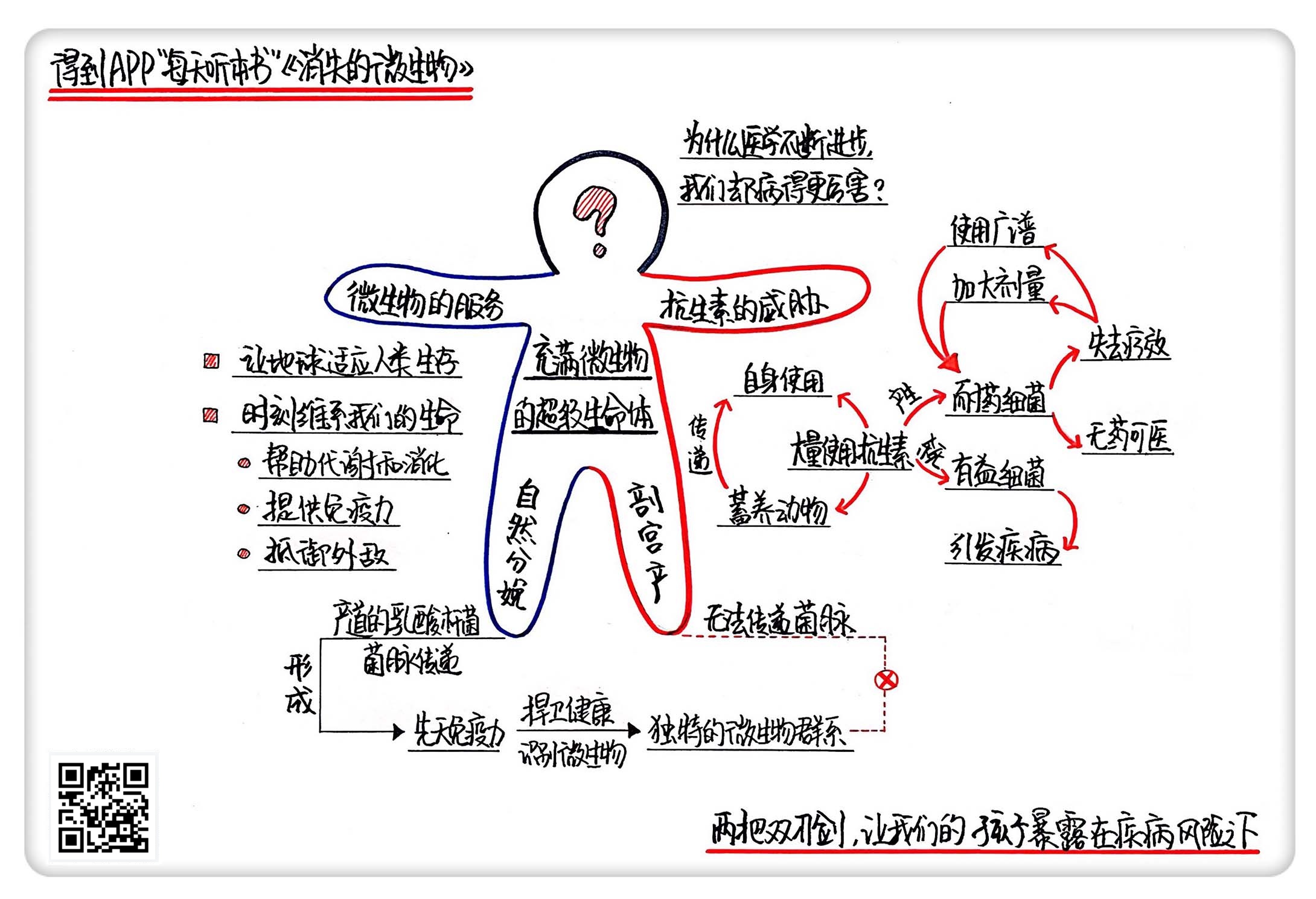

本书的核心思想是:人体内的微生物群落影响着我们的健康。滥用抗生素不仅会带来耐药菌的威胁,还会让我们失去体内的有益细菌。更糟糕的是,这种威胁可能从我们出生时就已经开始了,剖宫产如同一把利剑,生生砍断了母子之间的微生物传递,让孩子们的健康暴露在疾病的风险之下。除此以外,本书还从体内微生物这个视角出发,解释了许多现代疾病的成因。

你好,欢迎你每天听本书。本期音频为你解读的是《消失的微生物》,副标题是“滥用抗生素引发的健康危机”,本书的中文版大约24万字,我会用大概29分钟的时间,为你讲述书中的精髓:我们身体里看似无关紧要的微生物,其实直接影响了我们的健康状况。

如今人类新生儿的夭折率大幅降低,很多国家的人变得更加健康。这要归功于卫生条件的改善和医学的进步。比如,饮用水得到了净化、孩子们接种了疫苗,当然,还有我们使用了大半个世纪的抗生素。然而,在医学不断进步的同时,我们在许多方面却好像病得更加厉害了。

1990年,只有12%的美国人患有肥胖症,2010年,这个数值超过了30%。很多令人费解的现代疾病正困扰着我们,比如,儿童患上过敏性鼻炎和哮喘的比例不断攀升,越来越多的孩子经受着食物过敏的折磨。再比如,青少年糖尿病发病率,五十年间增长了5.5倍,而且越发低龄化;就连成年人也没能幸免,胃灼热、食道反流和溃疡性结肠炎,这些原本不太常见的疾病,在过去几十年里也呈现爆发式的增长。

这些疾病都预示着,我们的健康遇到了新的问题。为什么这些疾病同时在发达国家陡增,又朝着发展中国家蔓延呢?这些五花八门的现代疾病背后,是不是有着一个共同的“罪魁祸首”?是不是我们在不经意间,伤害了身体里那些世代传承的“微生物朋友”,所以才危害到了我们的健康呢?本期音频推荐的这本《消失的微生物》就将为你解开这些谜团。

这本书的作者马丁·布莱泽博士,是国际人体微生物组研究领域的顶尖科学家。从1977年开始,他一直从事着相关领域的研究,头衔也非常多,比如他曾担任美国范德比尔特大学微生物与免疫学教授、纽约大学医学院院长、美国感染性疾病学会主席。布莱泽和微生物领域的其他尖科学家的关系也非常密切,他很早就结识了巴里·马歇尔医生和他的搭档罗宾·沃伦,这两位好友在随后的研究中,证明了一种叫“幽门螺杆菌”的细菌,与胃炎和胃溃疡有着关联,并因此获得了2005年诺贝尔生理学或医学奖。凭着这些年的努力,2015年,布莱泽入选了《时代》杂志全球最具影响力100人,随后又接任了美国总统防治耐药细菌顾问委员会主席的职务。

有一本著名的科学人文作品叫《寂静的春天》,这是一本最早引起公众对环境问题关注的书,甚至促成了1972年联合国人类环境大会的召开,书中主要提到,滥用 DDT 等杀虫剂会危害地球上的其他生物。同样,在《消失的微生物》这本书里,布莱泽用自己的科研成果和亲身经历告诫公众,滥用抗生素和滥用杀虫剂类似,区别只是杀虫剂破坏的是外部的环境,而抗生素破坏的却是我们体内的环境,它会损害我们体内微生物的多样性,对我们的健康产生不利影响。他呼吁人们,在日常生活、临床和农业中都要谨慎地使用抗生素。《消失的微生物》这本书的书名,就简洁明了地点明了全书的方向,这本书从体内微生物这个新奇的视角出发,解释了许多现代疾病的成因,那就是:人体内微生物种类的减少,就是问题所在。

下面,就让我来全方位地为你解读这本书。首先我们要了解的是书中最重要的视角,身体里的微生物是怎么维系着我们的健康的;然后第二部分来看看,人为活动会改变体内的微生物环境,抗生素的滥用,减少了人体内的微生物种类,给我们带来了耐药菌的威胁,而且更糟糕是,这种威胁可能从我们一出生就开始了;最后我们就来看看,剖宫产和抗生素,是怎么让我们体内的微生物从小就受到威胁的。

先来说说微生物如何维系着我们的健康。

说起微生物,我们可能会觉得它们既原始又微不足道。其实,在这个星球上,真正的主宰恰恰是那些肉眼看不见的微生物。微生物其实包含了好多种类型的生物体,比如真菌、细菌等有细胞结构的生物体,和病毒等没有细胞结构的生物体,在这本书里,主要讨论的是细菌这个领域。在将近30亿年的时间里,细菌是地球上唯一的生命形式,它们通过生理活动,把无机物转变成有机物,为多细胞生命的演化创造了条件。和细菌相比,我们人类的历史实在是太短啦,打个比方吧,如果地球的历史有手臂那样长,那么,只需要轻轻锉一下指甲,就能把人类的历史全部抹掉。

天空、陆地和海洋,地球上的每个角落,都充斥着各种各样的微生物。有人估算过,海洋中微生物的总量,差不多相当于2400亿头非洲象那么重,远远超过了其他物种。用当今世界著名的进化论者、古生物学家斯蒂芬·古尔德的话说:“这是微生物的时代,过去如此,现在如此,将来还是如此。”无数的微生物让地球变得适合人类生存,比如,它们将空气中惰性的氮元素,转化和固定成我们细胞可以利用的游离氮;再比如,人类的许多工业生产,从初级的发酵面包、酿酒,再到利用生物技术生产药物,全都依赖微生物的帮助。

在我们的身体里,同样也存在着这样一群微生物,它们时刻维系着我们的生命。作者把它们称为“人体的微生物群落”。我们的身体大约由30万亿个细胞组成,但却容纳了超过100万亿个微生物。虽然这些微生物的基因和我们不同,但它们从功能上看,就好像是我们的器官。它们不像心脏或大脑那样,从我们胚胎时期就开始发育,它们的产生过程要晚得多,差不多直到我们出生的那一刻才开始。

人体的微生物群落,可不是由环境中的微生物随意组合而成的。事实上,每种生物体内,所携带的微生物种类,基本都是特定的。这些微生物为宿主提供“服务”,同时,也从宿主那里得到食物和居所。举个例子吧,白蚁能消化木头,是因为它们肠道中生活着特殊的细菌。相同的例子还有,牛能从草料中获得营养,也归功于它们四个胃里的特定细菌。人体的微生物群落,广泛分布于我们的口腔、肠道、鼻腔和皮肤各处,它们同样为我们提供着多种多样的“服务”。

作者认为,人体的微生物群落可以帮助我们代谢和消化,这里的微生物主要指的还是细菌。微生物在我们身体里最大的聚集地是消化道,贯穿了口腔和肠道。我们的牙齿、唾液和友好的厌氧细菌,开启了我们消化食物的第一步;咀嚼后的食物进入胃里,虽然胃中是强酸环境,但仍然有细菌存活,它们会对胃酸的分泌产生一定影响;然后食物进入了肠道,有些肠道细菌可以合成营养素,比如维生素K,而人体自身的细胞反而合成不了,大概是因为细菌工作的效率更高吧,我们的祖先在很久以前,就把这项重要工作交给了细菌。

残留的食物最后会通过结肠到达直肠,结肠和直肠合起来也就是我们常说的大肠。人体的大多数微生物都生活在这里,每立方厘米大肠中的细菌数量,比地球上的总人口还要多。我们一般认为,到达小肠末端的食物相当于已经排出了体外,因为我们自身再也无法消化吸收它们。但是,结肠里的细菌却能将它们进一步消化,比如,果蔬中的纤维素不能被小肠直接消化,却能被结肠里的细菌们利用,这些细菌最后会分泌出一些叫短链脂肪酸的物质,它们可以被我们的肠道吸收。结肠中细菌为我们提供的能量,可以占到食物总能量的15%,这对早期人类的生存至关重要。

作者还认为,人体的微生物群落最大的贡献在于提供免疫力。微生物和免疫系统的相互作用,从我们出生那一刻就开始了,并且会贯穿我们的一生。一个三岁幼童体内的微生物群落,就已经和成人的非常相似了,它们可以帮助我们抵御外来微生物的入侵。打个比方,友好的微生物在我们身体里安居乐业,所以它们不希望外来者的干扰,如果有入侵者试图在肠道里分一杯羹,肠道中的细菌当然不愿妥协,它们会分泌一些物质杀死入侵者,于是就保护了我们的肠道健康。这样的例子有很多,比如,育龄女性的阴道中存在着一些乳酸杆菌,它们能够分泌出大量的乳酸,降低了阴道内的 pH 值,使它不适合其他微生物的生存,让阴道免受真菌等病原体的侵害。

有时候,一些入侵者,即使能侥幸抢到一小块立足之地,但过不了多久,也会被我们体内的微生物排挤和驱逐,最终消失。因此,人体内的微生物群落保持得相当稳定,正常情况下,一生中都很少发生改变。

说到这里我们总结一下,我们每个人的身体里,特别是肠道中,都生活着大量的微生物,数量是我们自身细胞的数倍。它们被称为“人体的微生物群落”。这些细菌绝大部分十分友好,不仅能帮助我们消化食物、合成必要营养素,还能帮助我们调节免疫系统、抵抗病原体的入侵。总之,我们的身体就像是一个充满了微生物的“超级生命体”。

人体的微生物群落既然这么重要,又相对稳定,那它们会不会因为一些因素发生变化呢?当然会。接下来就让我们看看,抗生素的滥用,给我们带来了什么威胁。

自然界的细菌可不都是友好的,有些会让我们生病,我们把它们称为病菌。自从150年前病菌被发现,人类就一直想方设要消灭它们。作者讲述了一段他的亲身经历:当他还是医学院学生时,有一次,医院接待了一位特殊的病人,一个持续高烧不退,并且全身长满紫斑的男孩。医生很快诊断出,他患上了一种叫“落基山斑点热”的病,这是被带有特殊微生物的蜱虫叮咬后引起的疾病。这种微生物感染会引发严重的皮疹和血管发炎,致死率高达30%。男孩立刻接受了四环素的治疗,很幸运地捡回了一条命。

这种叫四环素的药物,就是我们常说的抗生素。在抗生素诞生以前,无论我们身体哪里出现感染,医生们都只能使用既危险又没什么疗效的传统疗法,比如,美国开国总统乔治·华盛顿咽喉感染时,他的私人医生对他使用了传统的放血疗法,事实上,这个做法不仅没什么效果,反而加快了总统的离世。美国南北战争期间,伤寒和痢疾夺走的生命,比枪炮和子弹还要多。

直到1928年,细菌学家亚历山大·弗莱明无意间从细菌培养液里,分离出了具有抗菌活性的物质,也就是后来大名鼎鼎的青霉素。医学的黄金时代才真正到来,很多疾病都能被治愈了,外科手术也变得更安全。人们又接二连三地发现了链霉素、红霉素和氯霉素等抗生素,这些抗生素和衍生药,在过去的70多年里,挽救了数以百万计的生命。不得不承认,抗生素就是二十世纪医学领域最伟大的一项发明。

抗生素虽然有少数的副作用,但人们慢慢发现,这些副作用大多比较温和,一旦停药后就会消失。人们天真地认为,既然抗生素没太大毒性,那么多用一点也无所谓了啊。于是,在过去的几十年里,数百万的健康人或者是只有轻微感染的患者,都在有意无意地大量使用着抗生素。

作者并不否认,抗生素对少数疾病相当地有效,但滥用抗生素的情况也非常普遍。典型的例子就是上呼吸道感染。人类超过80%的上呼吸道感染,都是由病毒引起的,病毒的种类很多,通常都是由蛋白质外壳,包裹着核酸分子构成,它们非常微小,甚至没有细胞结构,抗生素对病毒是不起任何作用的。病毒感染的症状可能会持续一段时间,但几乎每个人都能自行康复。其中一些病人因为症状比较重,会选择去医院,而医生多数时候也不能明确区分,究竟是病毒还是细菌引起的感染,他们一般就会采取相对保守的策略,也就是使用抗生素,尤其是对体质较弱的幼童。于是,孩子就成了抗生素最大的消费群体,即使这些抗生素对治疗病毒感染没有一点点帮助。

抗生素的滥用带来了严重问题,最先引起人们注意的,就是耐药细菌的产生,也就是抗生素杀不死的细菌出现了。简单来说,我们越经常使用抗生素,就越可能筛选出能耐受抗生素的致病细菌,当对抗生素敏感的致病细菌都被清除掉,能耐药的致病菌株就会更加壮大,它们不断生长和繁殖,会产生同样具有耐药性的后代,最终导致针对这些致病细菌的现有抗生素失去治疗作用。

还有些外部原因让滥用抗生素的情况变得更糟,比如,大多数医药公司偏爱生产广谱类抗生素,就是那种适用范围较广的抗生素,因为这就意味着药物的销量会更大;再比如,医生们同样也偏爱使用广谱抗生素,因为,有时候很难判断感染到底是哪类细菌引起的,“通杀一切”的广谱抗生素显然效果会更好。但是,抗生素适用范围越广,就越容易筛选出耐药细菌。再比如,那些容易被研发的抗生素,早就已经被人们研发出来,对医药公司来说,再投入巨大成本,不辞辛劳地研发新型抗生素,就显得得不偿失,因为新型抗生素的适用范围一般都很窄,从经济利益的角度考虑,医药公司当然希望开发出的药物,是那种常年被很多人使用的药品,比如缓解高血压或是糖尿病的药物。你看,广谱抗生素因为使用范围广,医生更喜欢用,医药公司也更愿意生产,所以我们一生病,接触到广谱抗生素的机会就越大,这就让我们体内的耐药细菌越来越多。

耐药细菌的问题,不仅是因为我们对自己使用了太多抗生素,还和我们畜养动物的方式有关。什么意思呢?现代农业都希望能提高肉类的产量,如何最大效率地将饲料转化为肉类,有一条捷径就是给动物喂抗生素。作者说,这种做法可以追溯到上世纪40年代,当时牧场主们发现,喂食了抗生素的动物,体重增长得更快,他们只需要花很小的代价,就可以让养殖的牲畜增重10%以上。于是,很多牧场都会给动物喂食抗生素。事实上,一般饲料和饮水里添加的抗生素的量,要远低于临床治疗剂量,这种剂量并不能治疗动物的感染,却能显著提高产肉率。就这样,现代农业大规模生产出的产品,可能会把耐药菌或抗生素本身,传递到我们的身上。

作者认为,耐药菌的传播,可能是点滴积累,也可能是突然暴发。过去的几十年里,以青霉素为代表的广谱抗生素药效大不如前,需要的剂量也在不断增加,毫无疑问,这就是因为滥用抗生素,点滴积累的结果,而一旦耐药细菌感染突然发作,我们就很可能会找不到有效药物,那几乎是把人类拉回到了那个面对疾病无药可医的、没有抗生素的灰暗时代。

除了耐药菌之外,抗生素带来的另一个问题就是杀死了我们体内的有益细菌。比如说,抗生素的过量使用,就杀死了我们肠道内大量的有益细菌,打破了有益细菌占优势的状态。这样的结果就是,那些没被抗生素杀死的致病细菌会过度繁殖生长,影响我们的肠道健康。再比如,过量的抗生素还会抑制女性阴道中的乳酸杆菌,破坏了原来的弱酸性环境。本来致病细菌在弱酸性的环境下是不太有机会存活的,但现在它们就有了可乘之机,它们大量繁殖的最终结果就是引发各种妇科炎症。

说到这里我们总结一下,抗生素作为治疗细菌感染的“灵丹妙药”,在过去的大半个世纪里,拯救了无数人的生命。然而,抗生素滥用的情况十分严重,无数健康人群或只是轻微感染的患者,也在普遍使用着抗生素;我们不仅对自己使用了太多的抗生素,还在动物饲料和饮水中添加了抗生素。这都使得抗生素的药效不断减弱,耐药菌数量也越来越多,不久的将来,我们面对细菌感染,可能会无药可用。除了耐药菌的威胁之外,过量的抗生素还会杀死我们体内的有益细菌,同样会让我们患病。

刚才我们说了,致病菌对抗生素的耐药性越来越强,而人体内的有益细菌又越来越少,抗生素的滥用既制造了耐药菌的巨大威胁,又破坏了我们身体内部微生物群落的平衡。不过要说人体微生物种类的减少这个问题,其实也不只是抗生素的原因。如果说你还可以在出生后避免使用抗素,那另一个影响我们体内微生物多样性的原因,你可能控制不了,那就是剖宫产,也就是我们常说的剖腹产。接下来我们就来说最后一部分,剖宫产和抗生素,是怎么让我们体内的微生物从小就受到威胁的。

作者说,我们从妈妈那里得到的,不仅仅是一半遗传物质,还有世代相传的微生物群系。出生前,我们通过脐带,从妈妈的血液里获得养料;出生后,我们带着妈妈血液里的抗体,来面对这个陌生的世界,这大概就是我们常说的“血脉相连”吧。但如果你觉得,只要妈妈将抗体传给我们,就能保证我们早期的健康,那就大错特错了。因为在“血脉”之外,还有一种被作者称为“菌脉”的东西。它是由妈妈传给我们的友好细菌,没有这些微生物的帮忙,我们的健康可能会遇上大麻烦。

其实,远在我们出生以前,妈妈体内的微生物就影响着我们的生活。孕妇肠道中的细菌通过调整代谢方式,让孕妇从食物中获得更多能量,也让孕期的血糖明显升高,这有助于保住胎儿。毕竟,人类历史上的多数时候,食物都是非常短缺的。随着孕妇肠道里的细菌发生作用,阴道中的细菌也在悄悄改变,它们产生了大量的乳酸,抵御对酸性敏感的有害细菌的入侵,这也是在为分娩做着准备。

作者强调,自然分娩不是一个无菌过程。胎儿产出时,会接触到妈妈产道里的乳酸杆菌,胎儿不仅全身被这些细菌涂满,口腔中也会吞进大量乳酸杆菌。婴儿出生后,会本能地吮吸乳头,于是,嘴里的乳酸杆菌,就随着第一口母乳进入了他们的身体,成为了婴儿肠道里的第一批住户,婴儿肠道中的乳酸杆菌,能帮助他们更好地消化母乳,也为随后到来的“微生物大军”开疆拓土。同时,妈妈身体上的其他细菌,也在忙着占领她的孩子,每一次拥抱和亲吻,妈妈都会向婴儿传递身体上的细菌。第一批进入婴儿体内的细菌,继承了妈妈微生物群系的大概模样。

作者认为,这些微生物的刺激,还可以锻炼婴儿的免疫系统。其实,婴儿一出生就有先天免疫力,免疫系统能识别出不同的微生物,捍卫身体的健康。但免疫系统只有经过后天反复的训练,才能精准地区分“敌我”,最先进入身体的细菌,是指导这个过程最好的老师。它们教会了免疫系统如何识别危险,但又不至于过于敏感到伤害自身细胞,这对减少日后过敏的发生有很大作用。随着婴儿长大,他们会获得更多的微生物,到三岁左右,每个孩子都有了自己独特的微生物群系,一生都很难被改变。

客观地说,现在的分娩过程要比过去安全得多,其中就有剖宫产的功劳。剖宫产让产妇省力、医生省事,于是,很多孕妇会主动选择剖宫产;有些医生太过谨慎,孕妇或胎儿一旦可能出现危险,他们就会采取紧急的剖宫产。但作者认为,剖宫产会对母婴之间的微生物传递,带来巨大威胁。因为在剖宫产的过程中,婴儿被直接从子宫里取出,没有通过妈妈的产道,也就不能第一时间获得妈妈的友好细菌,剖宫产出生的婴儿体内,第一批微生物基本来自外部环境,和妈妈身体里的微生物群系毫无关系,剖宫产直接影响了母子之间的微生物传递。

除此之外,影响微生物多样性的就是我们刚刚说得最多的抗生素了,而且不光是我们自己吃的抗生素,对婴儿来说,他们体内微生物群系的另一个威胁,就是来自妈妈摄入的抗生素。如今,抗生素常用于治疗孕期的各种轻微感染,比如咳嗽、尿路感染等。抗生素不仅会抑制易感细菌,同时也会筛选出耐药细菌。孕妇服用抗生素的时间越接近分娩,胎儿受到的影响也就越大。为了防止剖宫产后的感染,很多产妇还会在分娩过程中使用抗生素,她们生产出的婴儿,在获得微生物的同时,也接触到了抗生素。这些抗生素既消灭了病菌,同时也损害了友好细菌,筛选出耐药菌。这种微生物群落的改变,会影响婴儿日后的免疫系统和生长发育。

作者举了一个他自己女儿的例子:他的女儿名叫吉尼亚,小时候因为经常感染,接受过很多次抗生素治疗,用的是阿莫西林这类药物。这种经历对今天的孩子来说很常见,随着吉尼亚长大,她患上了轻微哮喘,同时还对一些食物过敏。作者后来推测说,吉尼亚小时候因为经常接触抗生素,身体里微生物群落发生了改变,这引发了她的哮喘和食物过敏;后来,甲硝唑类抗生素又让她肠道中的一些微生物丢失了,间接影响了她的免疫系统。

作者在书中用了不少篇幅,详细严谨地描述了这些年他和团队的实验成果,他认为,抗生素的滥用和剖宫产,不可避免地影响了人们身体里的微生物群落,不管它们是有益的还是有害的。许多现代疾病,比如肥胖、哮喘、食物过敏,再比如青少年因为自身免疫系统调节失衡而得的糖尿病,都是因为我们失去了那些人体里看似不起眼的微生物引起的。

本期音频的内容就说到这里,咱们来做一个简单的回顾。我们每个人的身体中,特别是消化道里,都生活着多种多样的微生物,它们被称为人体的微生物群落。这些微生物大部分是有益的,它们能够帮助我们代谢、消化和抵御病原体的入侵;还能帮助我们锻炼和完善免疫系统。我们体内微生物的组成,从幼年时期就基本固定,并伴随我们一生。

对我们的身体健康来说,维持这些微生物种类的稳定就非常重要,但是抗生素的滥用破坏了这种状态。我们对抗生素真是又爱又恨。因为在很长一段时间里,人类面对感染几乎束手无策,而抗生素的发明,将我们从沉沉黑暗中解救,这种治疗细菌感染的灵丹妙药拯救了无数人的生命。我们享受了抗生素带来的好处,也付出了相应的代价,抗生素的滥用使它们的药效不断减弱,耐药菌数量越来越多,我们面对细菌感染,可能又会束手无策。

抗生素还会影响我们体内的友好微生物,我们出生以前,身体里是没有这些微生物的。这些世代传承的微生物,是人类从漫长演化过程中选出的,它们通过妈妈传递到我们身上,这关系到我们将来的健康,伤害和失去它们,都会让我们付出健康的代价。抗生素和剖宫产,它们收效高代价小,但它们也有意想不到的负面影响,抗生素和剖宫产如同两把利剑,正活生生地把母子之间世代延续的“菌脉”拦腰斩断,让无数孩子的健康暴露在肥胖、哮喘、食物过敏等疾病的风险之下。

正如老子所说的:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,为了我们的孩子,如何寻求解决之道,这就是作者想要带给我们的思考。读过这本书,我们能做的大概有这些:比如不再向医生施压,让医生更好地判断是否需要使用抗生素;比如育龄女性要更慎重地考虑,自己是不是真的必须接受剖宫产;再比如我们可以通过细菌移植的方式,修复幼儿体内那些消失的微生物朋友。

撰稿:萨鱼脑图:摩西转述:郑磊