《机长的一万天》 李明辰解读

《机长的一万天》| 李明辰解读

关于作者

田口美贵夫,从1971年开始在日本某航空公司担任机长,一直到2003年退休。在三十余年、一万天的飞行生涯中,从没有出过航空事故,曾主要负责东南亚航线、欧洲航线。他曾担任天皇一家和前首相海部俊树等知名人士乘坐的 VIP 航班的机长。著有《机长的700万英里》《机长的三万英尺》等。

关于本书

这本书记录了田口美贵夫三十多年的从业经历。他把乘客最常问到、最想知道的一些关于飞行员的故事,都写在了这本书中,希望通过这本书,可以让乘客们了解现代客机的运行方式、乘务员的想法以及工作内容等。除了原书内容之外,每天听本书还专门采访到了国内一家知名航空公司的现役飞行员,让中国和外国、过去和现在的两代飞行员相遇,一起为你讲述飞行员职业背后的故事,带来更多启示。

核心内容

飞机之所以在短短的一百年时间里成为最安全的交通工具,除了精密的工程技术之外,还与航空业整个系统的一套训练和打磨密不可分。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫《机长的一万天》。

书名里的“机长”,指的就是本书作者田口美贵夫。他从1971年开始在日本某航空公司担任机长,一直到2003年退休,这期间三十余年、一万天的飞行生涯中,从没有出过航空事故,还担任过日本天皇夫妇、皇子等重要人物专机的机长。这本书就是他对自己这三十多年机长生涯的回顾,里面有很多关于这个职业的有趣故事。不过,这可不是我为你解读这本书的唯一理由。我们都知道,航空业对于安全性有极高的要求,除了精密的技术和工程之外,航空业还摸索出一套办法,来确保整个系统的安全运行,这些方法可能对你也有启发。

为了确保我的解读准确无误,我还专门采访了国内一家知名航空公司的现役飞行员,后面我就称呼他 H 先生吧。H 先生有八年时间、七千七百小时的飞机驾驶经验,负责过联合国前秘书长潘基文的飞行任务。从他这里,我也获得了不少有趣的信息,结合今天这本书,会一起说给你听。

2016年,在上海虹桥机场曾出现过一起“跑道入侵”的航空事故。当时东方航空的两架飞机,就差3秒,就会在跑道上相撞。在短短几秒钟时间里,飞行员的操作直接决定了当时两架飞机以及飞机上439个人的命运。我给你简单回顾一下事情经过。2016年10月11日,一架飞往天津的 A320 型客机,在飞机晚点了19分钟后,接到塔台指示可以起飞。机组在确认跑道无障碍的情况下,开始执行起飞动作。然而,就在飞机的速度达到每小时200公里左右时,机长突然发现有一架 A330 型客机正准备横穿跑道。根据机长的观察,在它穿过跑道之前,两架飞机就会撞在一起了。

怎么办?如果你有过开车的经验,这个时候的第一反应一定是狂踩刹车。A320 的副驾驶也下意识采取了刹车的动作,但此时飞机速度已经接近起飞速度了,机长判断,如果这个时候刹车,根本停不下来。机长立即接手了副驾驶的操作,决定使用最大推力继续起飞。这一幕特别有电影进入高潮时的紧迫感,想象一下,两架马上就要相撞的飞机,飞行员们同时把油门加到底,速度越来越快。就在这两架飞机相交的一瞬间,画面定格,它们的垂直距离只有19米,飞机机翼相距13米。就差3秒,这两架飞机就会相撞,439条生命因为有了这3秒钟的空隙才得以保全。

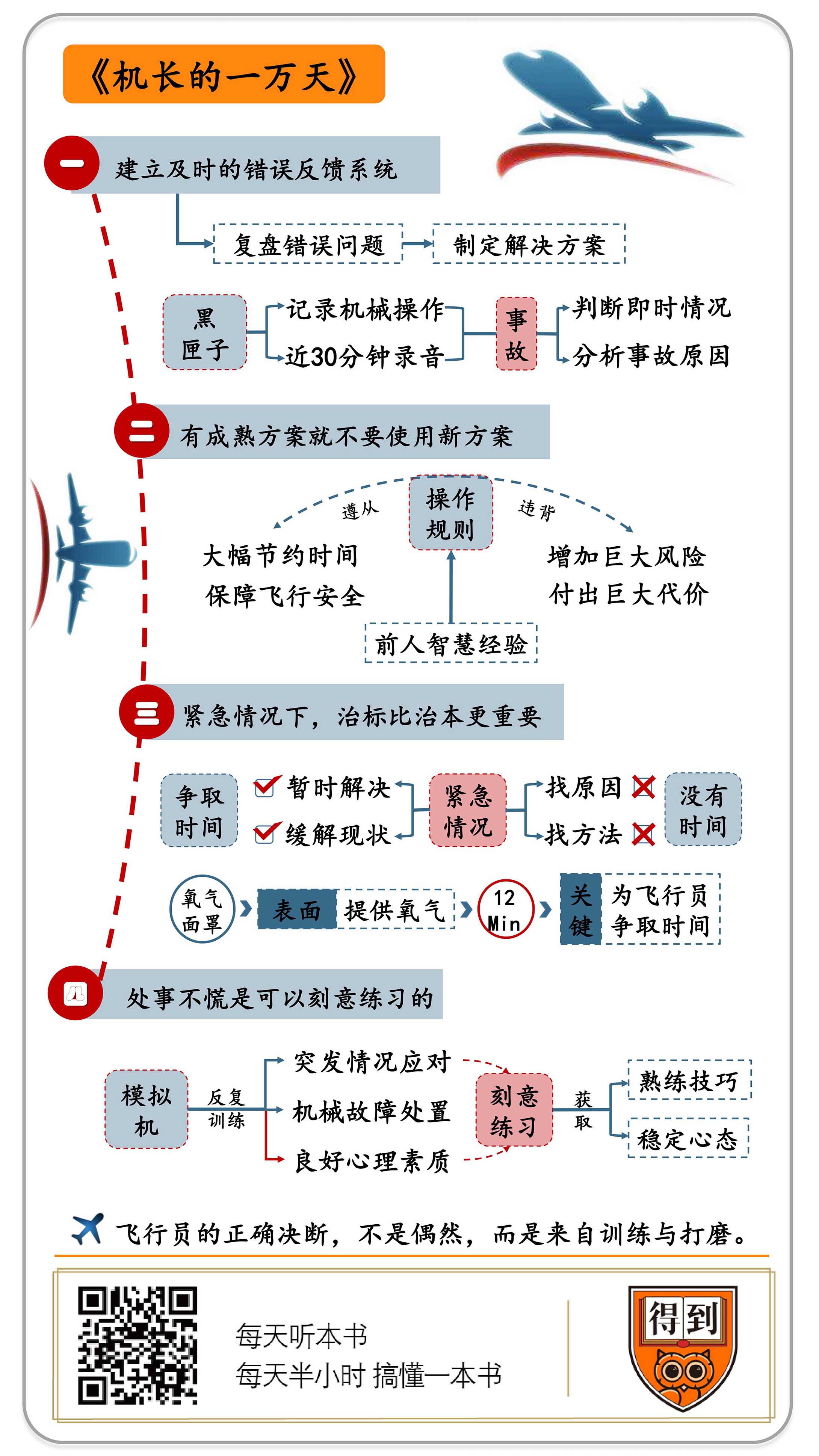

你可能觉得,这生与死都取决于飞行员在一瞬间的判断,其实,这一瞬间的正确决断不是偶然,而是来自航空业这个大系统的训练与打磨。总结起来就是四句话:第一句,建立及时的错误反馈系统;第二句,有成熟方案就不要使用新方案; 第三句,紧急情况下,治标比治本重要; 第四句,处事不慌是可以刻意练习的。接下来,我就结合今天这本书和 H 先生告诉我的事情,一个一个说给你听。

先说建立及时的错误反馈系统。我们都知道,飞机是目前最安全的交通工具,但飞机是一开始就这么安全的吗?当然不是。早期美国航空学校学员的死亡率一般能达到25%,那现在呢?全世界每年因为空难死亡的人数大概有三四百人。打个比方,如果有人每天都坐一次飞机,大概要3223年才会遇上一次空难。这么巨大的飞跃,是在最近几十年的时间就完成了的。这么大的突破是怎么做到的?这就要说到飞机上非常重要的一个装置——黑匣子。黑匣子简单说就是一个记录工具,它能记录飞机飞行过程中各种机械的操作,以及驾驶舱内最近30分钟的录音。如果一架飞机不幸遭遇事故,那么通过黑匣子,就可以判断当时驾驶舱内飞行员所面临的情况,帮助人们分析事故发生的原因。

这听上去好像没什么大不了的,不就是古人说的“吃一堑长一智”吗?但你想想,吃一堑长一智的前提是,你知道自己为什么犯错,是什么原因导致错误出现,只有知道了这个,才有可能长一智。很多人或者组织都是因为没有一个准确的反馈系统,才会一直在同样的地方摔跟头。这就好比打篮球,刚开始怎么也投不准,但每次投球,你都能通过前几次的失败经验,调整角度和力道,只要多练习几次,你很快就能找到诀窍。但是如果你是在一个黑暗的球场中投篮,什么也看不见,投出去的球是离篮筐远还是近,你是一点概念都没有的,这种投篮练习再多次也没用。所以,想要让错误发挥价值,你首先要找到自己的黑匣子,因为它能成为你的参照系,是你总结经验、制定下一步方案的必要前提。飞机上很多看似琐碎的规定,比如说话、吃饭、上厕所,都是根据黑匣子收集到的数据不断完善补充出来的。

我给你说几个例子。国际民航组织就规定,飞行员在工作中必须说英语。猛一听你可能觉得挺奇怪的,凭什么都要说英语啊,我整个机组都是中国人,我说中文不行吗?两个飞行员都是日本人,他们在驾驶飞机的时候互相说日语不行吗?为什么一定要用自己不熟悉的语言交流呢?就拿作者所在的日本来说,日本人的等级意识很强,日语里有许多敬语,表达也非常委婉。副驾驶在和机长说话时如果使用日语,同样的意思可能就会说得比较模糊,或者要说很长时间,一旦出现紧急情况,不能及时应对。与日语类似的还有韩语。1997年,韩国一架飞机就撞上了飞机场附近的山,造成228人遇难。事后找到黑匣子调查发现,事发之前飞机已经出现了事故的征兆。在这架飞机坠毁前,其他机组成员多次提醒过机长咱们的飞机可能有点问题,但因为韩国人和上级说话口气都非常委婉,几乎到了在暗示的程度,而那天机长又非常疲惫,根本没有听出来其他机组成员的言外之意,所以才造成了悲剧。

再比如,吃饭这件事。书中提到,在日本有规定,机长和副驾驶在空中吃饭的时候,必须吃不同的人准备的不同种类的食物。咱们国内也一样,现在国内的航空公司,基本都会给机组成员提供航空餐,而且机长和其他机组成员的食物也必须是不一样的。H 先生告诉我,除了食物必须是不同种类的之外,吃饭时间也要有间隔,一般要相隔三十分钟以上。为什么要有这种奇怪的规定呢?H 先生的亲身经历能给你答案。他曾经在一次飞法兰克福的航线上吃过一款点心,结果吃完40分钟后,他就出现了中毒反应,呕吐不止,再也无法驾驶飞机。好在因为吃东西要有时间间隔的规定,其他飞行员都没有吃点心,最终航班还是安全抵达了目的地。不能吃同样的食物,不能吃同一个人准备的食物,不能同时吃饭,这些看似奇怪的规定,背后都是为了避免食物中毒,造成飞行员全都无法工作的情况。

你可以想到,如果让咱们自己凭空想象预防对策,怎么可能想到这么细枝末节的程度呢?航空运输业能想到这么细致的原因,不是因为他们想象力丰富,而是能够及时把过去曾经发生过的错误,最大程度转化为未来可以小心和避免的方法。上厕所也是一样,虽然两个飞行员不能同时驾驶飞机,但一个人在驾驶的时候,另一个人也是必须在场的。如果其中有人要去卫生间,另一个飞行员必须佩戴好氧气面罩,以免这短短几分钟时间发生危险。你看,想要避免危险,首先需要建立起一套及时的错误反馈系统,对出现的所有问题进行复盘,并且制定解决方案。不在同一个地方跌倒,你就已经能赢了大部分的人了。

刚才说了建立及时的错误反馈系统很重要,不过想要避免犯错,你还是要去前人的经验中找答案,这就是我要给你讲的第二句话:有成熟方案就不要使用新方案。

飞行员之间的对话,有两句特别高频,第一句是“手册怎么说的”,第二句是“这个操作有依据吗”。对于飞行员来说,最重要的就是熟悉所有操作规则,并且熟练到要可以不假思索、立刻执行的程度。人手几大本的各种飞行手册,一定是飞行员登上真正的飞机前,必须熟悉的救命宝典。H 先生告诉我说,他在学习飞机驾驶的时候,学校的老师就经常提醒他们,千万不要自己发明创造,教你怎么样做,你就怎么样做。有些年轻飞行员很不服气,一切都按规矩来,岂不是太死板了?凭什么我有新的操作方法不能尝试呢?于是就有人试图打破规则,自己创新。结果呢?大部分人都会在模拟机上坠机。教官这时会很严肃地告诉他:“如果这是真的,你现在已经死了!”

“让你怎么飞,你就怎么飞”,几乎是所有飞行员在学校里学习的时候都会听到的话,这是因为能够被飞行员手册以及各种规章制度规定下来的,都是经过实践检验、有过经验教训的成熟方案。不按照规定方案驾驶,即使最终结果不错,其实也是重大的冒险。

我给你举个例子。你有没有遇到过这样的乘机经历,你满怀期待坐了好几个小时的飞机,眼看就要到目的地了,机舱广播却突然通知,因为目的地天气原因,你坐的这架飞机不能降落了,飞机可能要临时降落到其他机场去。但是事后你可能会发现,当天有一些其他的飞机安全降落了,天气问题好像并不会影响所有的飞机。 这是怎么回事?原因之一,可能和降落等级有关。降落等级与很多因素都挂钩,机场、航空公司、机长都有各自的降落等级。在机场跑道附近,你可能能看到 CAT 这个词,它就是对降落等级的评级。

H 先生有一个同事,是一个资历深、技术好的优秀机长,有一次夜航从法兰克福飞回北京。当时是初冬,早上到达时发现北京有雾,能见度低于可以降落的标准,按规定他是不能降落的,但是他凭借自己高超的经验和技术平稳落地了。从结果上来看,安全落地不仅为公司节省了成本,还保障了旅客能够按时到达,应该是一件好事,可是最后的结果就是,他因为这次不按规定降落的行为,被罚停飞五年。这太不公平了,为什么明明结果很好却还要被惩罚呢?这件事情的关键就在于,这个不按成熟方案操作的机长,给系统增加了非常大的危险。航空业的很多规定都是曾经用鲜血为代价换来的,不按规定操作,成功是小概率,而要付出的代价却是不能承受的。所以你看,这个世界上很多问题都已经被前人解决过了、吃过亏了,你不需要自己重新发明,只需要有效利用前人的智慧,就能大幅节约时间,保障安全。

虽然咱们可以通过反馈系统和成熟方案避免很多可能存在的问题了,但意外肯定还是会存在,遇到紧急情况,该如何应对呢?这就是我想给你说的第三句话:紧急情况下,治标比治本重要。我们经常用“治标不治本”来笑话一些人没有找到问题的核心,但在紧急情况下,你可能必须学会先解决眼前的问题,而不是找到产生这个问题的原因。

就拿飞机舱内的气压调节来说吧,一个毫不起眼的氧气面罩就是保障安全的重要工具。很多想去青藏高原旅游的人都会准备氧气罐,这是因为青藏高原海拔太高,游客很有可能会出现因为缺氧导致的高原反应。但你有没有想过,我们平时坐飞机,那高度可比青藏高原高多了,如果飞国际航线,可能要在飞机上呆十几个小时,为什么在狭窄的机舱内乘客不会缺氧呢?这就要说到飞机内部的空气是怎么流通的了。

机身前部有一个进气口,外面的新鲜空气经过压缩机压缩后进入机舱,客舱后部有一个出气口,飞机就是通过调节出气口的大小来控制机舱的气压。在地面上时,出气口完全打开,机舱内外气压相同;随着飞机的上升,出气口逐渐变小,外面进来的压缩空气积聚在机舱内,防止因高度上升而导致的气压下降,机舱空气就是这样一直循环的。巡航状态下,舱内空气每隔三分钟左右,就能全部更换一次。可是如果出现意外情况,这套换气系统可能就不灵了。根本的办法是,找到换气系统故障的原因,修好它,但是你想,飞机已经上天了,谁来修理机械故障?就算有人能修,需要花多少时间呢?

无论你乘坐哪家航空公司的飞机,在飞机起飞之前都会播放一段《飞机安全须知》,其中一定会提到氧气面罩的使用方法,比如“遇到意外氧气面罩会自动脱落,您需要先给自己戴好,再帮助他人戴好”之类的提示。有人可能会抬杠啊,我就想先给我孩子戴好自己再戴不行吗?你别觉得这只是谁先谁后的小问题,在万米高空以上,如果控制气压的装置出现故障,只需要10秒左右,乘客就会失去意识,所以,你如果不先给自己戴好氧气面罩,结果很可能是孩子和你都会遇到危险。不过你可能猜到了,氧气面罩其实坚持不了太长的时间,飞机在一万米之上的高空飞行,如果循环系统出现故障,是不可能从外面获取氧气的,那氧气面罩里的氧气,只能是飞机起飞前事先装载在飞机里的。那问题就来了,飞机空间非常狭小,能储存的氧气有限,不可能长时间满足飞机上那么多乘客的需求。H 先生就告诉我说,乘客使用的氧气面罩大约只能维持12分钟的时间。

你可能会说,才12分钟?那能有什么作用呢?飞机故障总不可能12分钟就能修好吧?的确如此,所以这12分钟并不是拿来给乘客的,也不是用来修理飞机的,而是给飞行员争取的救命时间。从氧气面罩脱落下来的那一刻开始,飞行员就开始了一场与时间的赛跑,在存储的氧气耗光之前,飞行员必须迅速把飞机降到三千到四千米的高度,这是能让人勉强维持正常呼吸的安全高度。这个下降的速度得有多快呢?作者说,几乎需要和坠机的速度一样快才行。如果飞行员没有很好的驾驶技术和过硬的心理素质,很难在危机中保证飞机和乘客的安全。所以你看,表面上氧气面罩是为了给乘客提供氧气的,但它更关键的作用,是给飞行员争取到解决紧急情况的时间,保护飞机和乘客的安全。

在这个过程中,为什么飞机会出现事故以及怎么把飞机修好,这些在通常情况下看起来是本质的问题,在这个时候都变成了次要的。当危险或者紧急情况出现时,你没有时间找原因,也没有时间从根本解决问题。面对紧迫的危机,你可能只需要一个暂时能撑得住的解决方案就可以。先争取时间,再想解决策略。

当然,就像氧气面罩只能争取十几分钟的安全一样,避险毕竟只能救急,想要真正解决问题,需要熟练的技巧和稳定的心态,模拟机就提供了在安全环境下刻意练习危险情况的可能。这就是我要给你说的第四句话:处事不慌是可以刻意练习的。

模拟机是所有飞行员都特别熟悉的一种设备。无论是刚刚学习开飞机的新手飞行员,还是已经熟练飞行的老手,都需要不断在模拟机上进行练习。飞行员是一种不能“手生”的职业,不管是国际民航组织,还是不同国家的不同航空公司,都有类似“飞行员一段时间没有驾驶飞机,必须重新考核”这样的规定。H 先生告诉我说,通常情况下,飞行员的日常训练量是远远超过国际规定的,他和他同事每年的训练量可以达到国际标准的10到20倍。

那这些飞行员在模拟机上都练习什么呢?可不是日常的驾驶操作,而是各种各样的突发状况和机械故障。H 先生给我说了他练习过的题目。比如,飞行模拟出北京出发的夜间航班,一段平稳飞行后,突然遭遇雷雨天气,飞机开始剧烈颠簸,此时驾驶舱又传来报警,指示灯显示舱门出现故障可能会影响机舱内气压,现在你该怎么办?还有,咱们刚才讲过氧气面罩的事情,飞行员必须在十几分钟内把飞机下降到三千到四千米的高度,但是前面现在有一座山,如果下降你可能就撞了,怎么办?

模拟机被飞行员戏称为“空难制造机”,坐上了模拟机,那真的就是只有想不到、没有它造不出的空难了。而飞行员需要在模拟机上处理的,就是这种被推到极端的危险处境。有一次,波音公司的工作人员来 H 先生所在的航空公司参观,看见模拟机上模拟出的各种飞机事故,非常崩溃,问他们,你们是不是对我们的产品不信任啊?你可能也会有类似的疑惑,模拟机上制造出的那些危险情况,到底有多少是真的会在现实中发生的呢?答案是,也许一个飞行员一辈子也遇不到。那飞行员要花多长时间,去训练这些他们整个职业生涯可能都遇不到的情况呢?答案是,八成以上的训练都在练习这些内容。这太奇怪了,为什么要花那么大的精力,去练习可能根本遇不上的情况呢?这不就是屠龙术吗?还真不是。你想啊,出现概率不大,并不表示永远不会出现,哪怕是万分之一的可能性,一旦出现也是百分之百的事故。对于一个要求极致安全的系统来说,这是不能放过的。

除此之外,模拟机给飞行员的心理建设提供了刻意练习的机会。即使航空业有再多的复盘、再细致的规定、再严格的操作流程,但是如果真正实践中的人没有良好的心态,不能按照要求妥善处理,那前面所说的一切都白搭了。作者提到,遇到雷击,飞机翅膀撞入雷雨云,或者降落的时候跑道打滑,这种程度的危机是比较常见的问题,如果没有良好的心态和操作技巧,飞行员很容易慌神。有句话叫“居安思危”,在保证安全前提下有意识地锻炼自己的处事能力,不断对可能存在的危险进行“彩排”,就是模拟机存在的理由了。

当然,有些时候光靠模拟机还不够,对特别重要的任务,飞行员还是会在真实场景中做演练的。作者就曾经为了完成接送日本天皇的任务,提前飞了一次接送路线。在考察中他发现,目的地机场有一棵树的位置,可能对飞机着陆造成影响,提前让地面工作人员砍掉了。后来在正式飞行中,果然飞机就从原本有树的位置经过了,如果没有砍掉那棵树,着陆时飞机很可能会刮蹭到树干上。

说到这,我就特别感慨,为什么有些人遇见事情就能淡定从容,有些人却很容易慌了手脚呢?原因很可能不是在性格上,而是在见识和准备程度上。飞行员的故事让我感受到,处事不慌是可以刻意练习的。

说到这,关于《机长的一万天》这本书,就给你解读得差不多了,我再帮你回顾一下。一个极致安全的大系统是怎么运转起来的呢?总结起来有四句话:第一句,建立及时的错误反馈系统;第二句,有成熟方案就不要使用新方案;第三句,紧急情况下,治标比治本重要;第四句,处事不慌是可以刻意练习的。

这四句话不仅在航空业有用,对日常生活也有帮助。生活中,咱们都会遇到大大小小需要处理的问题,小到接送孩子上下学,大到准备一场大型活动,每一件事情想要做成,都少不了对中间环节的细致把控,以及对可能存在问题的充分准备。希望今天介绍给你的方法,能够给你提供一些帮助。

撰稿:李明辰 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

一个极致安全的大系统是怎么运转起来的呢?总结起来有四句话:

第一句,建立及时的错误反馈系统;

第二句,有成熟方案就不要使用新方案;

第三句,紧急情况下,治标比治本重要;

第四句,处事不慌是可以刻意练习的。