《日常生活中的自我呈现》 赵超解读

《日常生活中的自我呈现》| 赵超解读

关于作者

欧文·戈夫曼,二十世纪最具影响力的美国社会学家,拟剧论的创立者。早年毕业于多伦多大学,后来在芝加哥大学拿到博士学位,并先后执教于加州大学伯克利分校和宾夕法尼亚大学。戈夫曼曾任第73届美国社会学会主席,获得过美国心理学会颁发的“库利-米德奖”。

关于本书

1956年出版的《日常生活中的自我呈现》是戈夫曼出版的第一本,也是最有名的著作。这是第一本把人类的面对面互动作为社会学研究主题的书。在这本书里,戈夫曼运用戏剧类比的方法描绘人与人之间的社会交往,这些论述奠定了戈夫曼戏剧理论,也称“拟剧论”的基础。

《日常生活中的自我呈现》曾获1961年美国社会学会颁发的年度图书奖——麦基弗奖,并且在上个世纪末被国际社会学会评选为二十世纪最重要的十本社会学著作之一。

核心内容

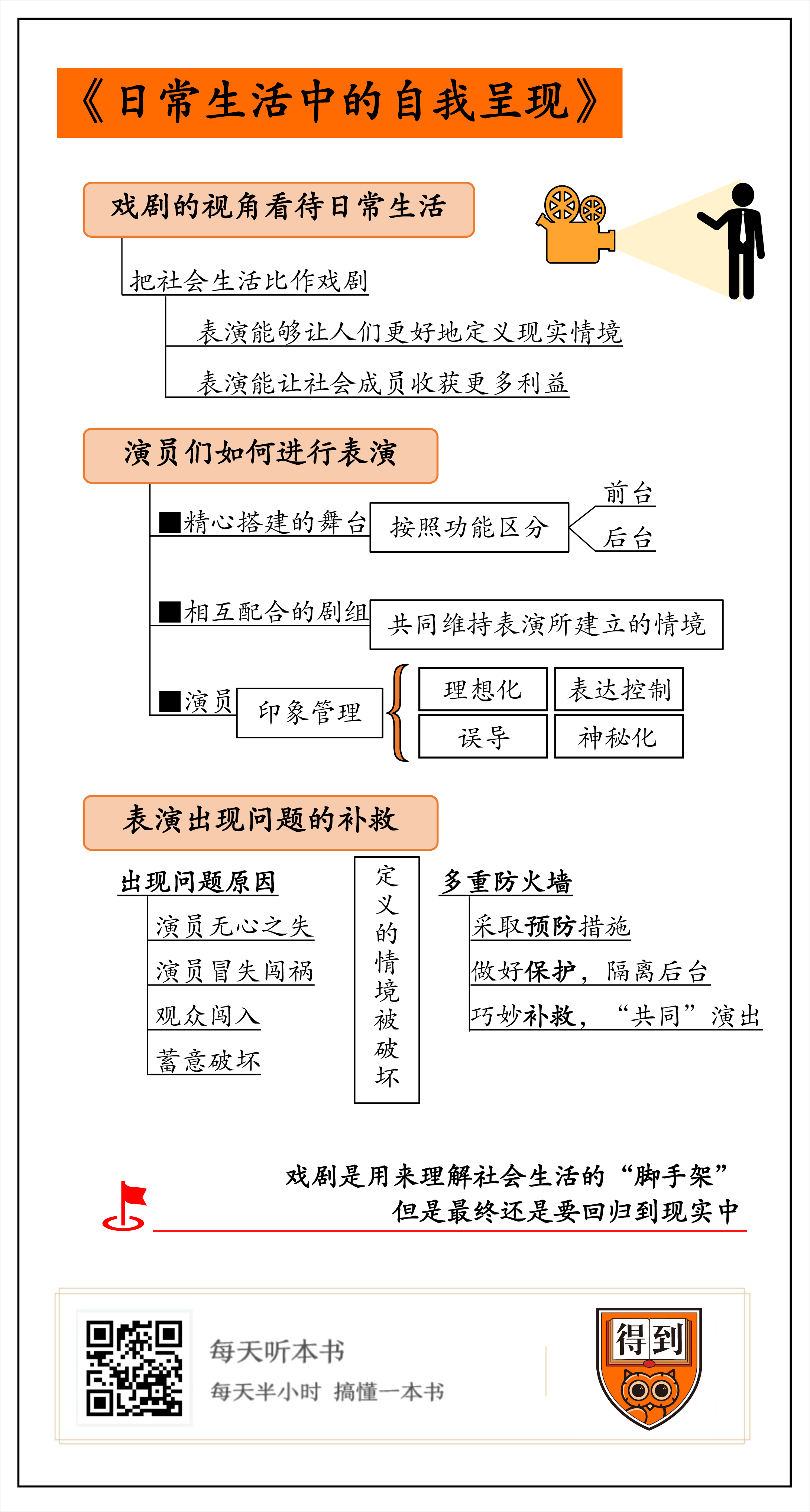

本期音频中,我们将围绕三个主要问题,给你详细解读这本书的核心内容:第一个问题,为什么说戏剧的视角可以帮助我们更好地理解日常生活;第二个问题,在日常生活的戏剧舞台上,演员们是如何进行表演的;第三个问题,当日常表演陷入尴尬、危机或者濒临崩溃时,演员和剧组有哪些补救措施。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是一本社会学领域的经典作品,书名叫做《日常生活中的自我呈现》,它的作者是欧文·戈夫曼。这本书曾经获得过1961年美国社会学会颁发的年度图书奖——麦基弗奖,并且在上个世纪末被国际社会学会评选为二十世纪最重要的十本社会学著作之一。要是做个类比,这本书在社会学里的地位,有点像《物种起源》在生物学里,或者《天体运行论》在天文学里的地位,那叫一个革命性——它实际上颠覆了当时人们对于“什么是社会”的固有认知。为什么这么说呢?

在二十世纪五十年代,主流社会学家们习惯于把我们的社会看成一个类似我们身体一样的“功能系统”,它的不同组成部分满足的是这个“社会身体”的各种功能需要。比如,我们的经济部门就好比是人体的消化和循环系统,负责从环境获取资源、满足日常的物质需求。我们的政府机构就好比是运动系统,它的存在是为了完成某些动作、达到既定的目标。而我们从小生长的家庭、学校这种机构则有点像生殖系统,它是为了把文化、知识和价值观传递给新的一代,来满足社会代际更替的需要。而让这些不同的功能模块达到彼此协调一致的“神经系统”,叫做“社会规范”。

那时候的社会学家觉得,对于整个社会来说,就是靠着让我们每个人都来遵循最基本的一些行为规则、做事的原则方法,来维持它的正常运转。但是,欧文·戈夫曼的理解却跟这些人很不一样。戈夫曼指出,这种理解最大的问题,是当我们说到“社会规范是靠人们去遵守”的时候,就已经假设了在社会生活中,像你我这样的大活人就只能像一个个傀儡、或者是像提线木偶一样,除了被动地按照社会规范去行为、接受安排给我们的宿命,并没有其它的办法。而这根本不符合我们在日常生活中观察到的现实。

实际上,在平时的生活中,每个人都参与了社会规范的创造。在做一件事的时候,我们都能按照自己对周围环境的理解来开展行动,不需要谁来告诉我们该怎么办。为了更系统和形象地说出自己对于“社会究竟是什么”的想法,在《日常生活中的自我呈现》这本书中,戈夫曼聪明地想到了戏剧类比的办法。而他之所以会从这样一个与众不同的角度切入,跟他的经历是密不可分的。

1922年,戈夫曼出生在加拿大的一个乌克兰犹太移民家庭,年轻的时候他曾经在一家隶属于加拿大国家电影局的制片厂工作过一段时间,不过很快就因为对社会学产生了浓厚的兴趣开始了求学生涯,后来他在当时美国社会学的大本营,也就是芝加哥大学,拿到了博士学位。可能是早年在制片厂的经历,让戈夫曼一开始看问题的角度就与当时主流的社会学家们不一样。

其实,《日常生活中的自我呈现》这本书的内容可以用英国大文豪莎士比亚的一句话来概括。在莎翁著名的喜剧《皆大欢喜》里,主人公杰奎斯公爵有这样一句独白,他说“世界是一个大舞台,所有的男男女女都不过是些演员,他们都有下场的时候,也都有上场的时候,一个人在一生中要扮演好多的角色。”

像莎士比亚这样,把这个社会比作舞台、我们自己好比舞台上的演员、把我们的每天的生活看成是在舞台上表演,这样一种想法也许每个人都会有。当我们经历了人生的起起伏伏、看多了人间的悲欢离合,也许会感慨“人生如戏”;平时,我们也会管周围的某些爱出风头又假模假式的小伙伴叫“戏精”“影帝”,仿佛把生活当成表演是件不太光彩的事。但是,要说把这样一些零散的人生感悟上升到理论层面,恐怕很少有像《日常生活中的自我呈现》这样的作品,不仅严肃地看待“演戏”这回事,并且还整出来一套系统的社会学说。这套学说试图告诉人们:在生活中,“表演”的意义要比莎士比亚、比我们每个人想得都更重要,因为“社会”这个东西只有在我们“表演”的时候它才存在。

我们现在把这套学说叫做“戏剧理论”或者叫“拟剧论”,“拟”是比拟、拟人的拟,把这本书的作者欧文·戈夫曼奉为拟剧论的代表人物。《日常生活中的自我呈现》是戈夫曼写的第一本,也是最著名的一本书。他在这本书里,到底是怎么阐述这套“革命性”的理论的呢?接下来,我就围绕三个主要问题,给你详细解读这本书的核心内容。

第一个问题,为什么说戏剧的视角可以帮助我们更好地理解日常生活;第二个问题,在日常生活的戏剧舞台上,演员们是如何进行表演的;第三个问题,当日常表演陷入尴尬、危机或者濒临崩溃时,演员和剧组有哪些补救措施。

我们先来看看:为什么说戏剧的视角可以帮助我们更好地理解日常生活。刚刚我们说到,戈夫曼是主流社会学的叛逆者,他认为把社会比作一个功能系统,意味着把社会里的个人当成了规范的傀儡,因此他提出“戏剧理论”的替代方案。那么,跟前面所说的功能系统论视角相比,戏剧论的视角有什么独到之处呢?

其实,戏剧理论的叛逆、或者说是创新首先体现在对“社会与个人孰先孰后”这个问题的回答上。很多社会学家习惯于把社会放在个人之前,天然地认为我们生活的社会是个客观存在的东西。但是戏剧理论却告诉我们,社会其实并不是那么实实在在的。比如,站在人群中放眼望去,我们只能看见一个一个的人,我们看不见也摸不着“社会”。所以,要想理解社会,就必须立足于个人,立足于个人生活的具体环境,立足于个人与他人的互动过程。

在戈夫曼看来,我们每天看到的社会现实并不是一直就在那里的,而是由我们一个个的人在一次次的交往跟互动之中创造出来的。戈夫曼管这个过程叫“情境定义”,并把它作为解答“社会如何正常运转”的新的钥匙。在这里我们要划一下重点,“情境定义”是《日常生活中的自我呈现》这本书里最重要的一个概念,它的意思是说,我们在日常生活中无时无刻不在根据所处的环境空间来定义自己的行为。在这个过程中,我们不断地解读着其他人所传递出来的信号,并且根据对这种信号的理解来做出我们的回应。

说到这里,你也许就能明白,为什么在情境定义的过程中表演显得那么重要。因为在日常生活中,我们都是通过一系列的动作、语言、表情跟神态和其他人进行交流和互动的,这都是一些人与人之间约定俗成的符号,我们在日常的生活和成长过程中慢慢地学到了这些符号的涵义。你之所以能够理解我现在的想法,并不是因为你会“读心术”,可以直接读懂我的意识流,而是因为我们两个人共享着同一套符号系统,这让你能够明白我发出的声音、我做的动作、我的面部表情都是什么意思。而人们之所以要去表演,就是为了通过对这样一些符号的运用,来更好地让别人理解自己所表达的东西,同时在人与人之间建立一个让每个人都明白的现实。这样一种现实,才是那个我们称之为“社会”的东西。

如果你觉得这句话有点抽象,我们可以举个例子。比如,在我们平时工作的公司或者单位里面,大多数人都是有上级领导的,我们都明白存在“上下级关系”这样一种现实,我们自己也身处其中。那么,像这种“上下级关系”的现实是怎么形成的呢?按照戈夫曼的思路,我们是通过一些带有表演性质的互动过程,创造出一种情境,来确认这种上下级关系的。

比如说,我知道,在领导面前必须要显示出一副谦恭的姿态,穿着一定要得体,切忌衣冠不整。要小心翼翼地动作,像打嗝、放屁、打哈欠、擤鼻涕这种事情最好不要有,尤其是不能当着领导的面吐痰,这会被视为对领导的侮辱。最好不要大声说话,更不能趾高气昂地同领导讲话,被领导批评的时候,也要显出一副虚心接受的表情,不要和领导红脸。

之所以我要在领导面前表现出这个样子,是因为这些体态、声音和动作都构成了一串串的符号,作为下属的我试图借助这些符号传达出我对于“上下级关系”的认知。同时,我也知道,我的上级领导肯定也知道我这么做是什么意思,他会觉得我就应该表现成这样。那么,在我们刚才描述的这样一个情境中,作为下属的我和作为上级的领导便借助这些符号,共同完成了对于“上下级关系”这件事情的定义。而在整个过程中,我的“演技”,其实也就是我表达符号的能力,对于能否达到我的预期目标起到了举足轻重的作用。

我们已经知道了,表演之所以重要,是因为它能在人与人之间建立一个清晰、一致和公认的现实。但除此之外,把日常生活看成戏剧,还有个更进一步的原因:既然社会现实是我们通过符号交流来制造和定义的,那么,作为符号使用者的你我其实有很大的主动性,可以通过操纵对这些符号的使用,来支配他人对于情境的定义,进而实现自己的某些不可告人的目的。在这个意义上,表演其实就成为了一种处心积虑的谋略,或者说是一种重要的武器,它具有控制让别人看到不同现实的能力。

还是回到我们刚刚举过的例子。当我通过表演和我的领导就上下级关系这个问题达成共识的时候,其实还隐含了另外一种可能:表面上看我凭借着自己的肢体动作和表情语言,在领导跟前维护了这样一种上下级关系,但实际上,这只不过是我为了尽快升职加薪而采取的一种表演策略,在我的心里也许根本就瞧不上这个上级;而我的上级也未必对指导我工作抱有多么大的兴趣,没准儿他只是想满足一下自己的虚荣心罢了。

在戈夫曼看来,几乎所有人都会利用表演的这样一种特点来为自己谋利,包括提高自己的地位、获得权力,或者是争取自由。就像我们刚刚提到的,在企业或政府机构里面,管理者通过在下属面前表现出果敢的作风来提升他们的权力;在历史上,贵族和精英阶层用他们的财富和闲暇让自己显得尊贵;中产阶级通过追求一种体面和有品位的生活方式,主动和工人阶级拉开距离;就算到了今天,我们还在朋友圈这样一些社交媒体上,每天琢磨着发什么文字、配什么图片,小心翼翼地维护着自己的形象。

关于第一个问题我们就先说到这里。戈夫曼认为,要想了解社会运行的秘密,我们必须要从观察人与人之间最平常和最微小的互动开始。而之所以把社会生活比作戏剧,一是因为表演能够让人们更好地定义他们所处的情境,二是因为表演作为一种手段,能让社会成员获得更多的利益。

知道了为什么要表演,接来下我们就来说说怎样表演的问题。一场完美表演是怎么诞生的?为了演出的圆满成功,演员们又要具备什么样的自我修养?

在《日常生活中的自我呈现》这本书里,戈夫曼列出了日常生活中戏剧表演所需要的几个基本要素。想要开始你的表演,首先需要做的是搭建起一个可供演出的舞台,人与人之间的任何一次互动都是在一个限定的空间里展开的。舞台的作用,是让这个空间里进行表演的个体具有可供使用的符号设备。所以除了舞台设施、布景、装饰品以及各种道具之外,演员的个人特征,比如衣着服饰、性别、年龄、种族特征、身材外貌、仪表、言谈举止、面部表情等都是舞台的有效组成部分。

而舞台本身按照功能的不同,又分为前台和后台。其中,前台是进行正式表演的场所,演员在这个区域里把他们的表演呈现在其他人——也就是观众面前。为了取得既定的效果,演员们在正式的表演中往往会刻意给观众制造某种印象,而在另外的区域,也就是和前台相对的后台,卸去“伪装”后的演员则会表现出另外一种样子。

我们还是拿上下级关系举例。在前面说到的那个场景里,前台就是我和领导一起出现的地方,在那个空间里我把自己毕恭毕敬唯唯诺诺的一面展示给我的观众、也就是领导大人看。但离开领导以后的我没准儿就无法无天、放飞自我了,而这是在后台,也就是观众不在场的时候发生的事情。

在搭建完戏剧舞台以后,戏剧表演还有一个重要的要素就是演员。有时候表演是一个人的事,但大部分时候是由一群人完成的,在表演时进行相互配合的一群人就组成了一个剧组。剧组的目的是共同维持表演所建立的情境定义,这有点像我们平常所说的“托儿”。比如,当我因为熬夜看球没去上班,好心的同事在领导面前帮我打掩护,说我去见客户了的时候,我和我的同事就组成了一个剧组,我们的配合塑造了上级对我没上班这件事儿的认识。

在戈夫曼看来,剧组有点秘密社团的意思,成员彼此共享着一些不足为外人道的秘密。像职业同行、闺蜜、狱友等小群体都会形成某种剧组般的存在,在前台的时候他们会全力配合、一致对外。而到了后台,他们不再受某些规范的约束,会在一起总结经验,并且就表演的技巧问题进行讨论。

在搭建完戏剧舞台、寻找好合适的演员之后,好戏就可以正式开场了。戈夫曼把这个过程叫做“戏剧实现”,它指的是演员在互动过程中表达出他所希望传递内容的过程。就像我们前面提到的,当老板看到我认认真真,勤勤恳恳工作的样子,相信我是一个好员工的时候,我在老板面前就实现了我表演的目的。

那么,怎样才能更好地达到“戏剧实现”呢?在《日常生活中的自我呈现》这本书里,戈夫曼大概给出了几个小贴士,比如在表演时,我们首先要试着相信自己所扮演的角色,入戏越深,表演就越有真实感。除此之外,在戏剧实现的过程中还有几个经典的方法可以提高一个演员的自我修养,戈夫曼把它们叫做“印象管理”的技巧,顾名思义就是给观众制造某种印象的方法。

印象管理的第一个方法叫做“理想化”。理想化的意思是说演员要想方设法改变自己,让表演符合观众期待的价值。在戈夫曼看来,当一个人在他人面前表现自己的时候,他的表演总是倾向于迎合这个社会的某种主流价值观,但实际上他本人的行为却并不符合这种价值观。用一句简单的话来说,理想化就是要“表演自己不是的那个角色”。所以,当我们看到一个白领每天上班忙得要死要活,却还在朋友圈里发自己悠闲地喝着下午茶的照片,这就是典型的理想化表演。

提高演员修养的第二个方法叫做“表达控制”,意思是我们在演出时要尽量做到表达上的一致,从而确保观众能按照我们期望的样子去理解我们的意思。有的时候,我们的表演可能会因为忽略一些细致末节而显得不那么真实。比如,我虽然表面上对上级领导恭恭敬敬,但领导念错别字的时候我嘴角扬起的一丝轻蔑的微笑也许就出卖了自己,进而毁了整个表演。而表达控制就是要让我在表演时尽量照顾到所有细节并保持一个稳定的状态,做到“随心所欲,不逾矩”。

提高演员修养的第三个方法叫做“误导”,也就是通过语言或者行为让观众产生误解的一种表演技巧,目的是防止人们发现真相。在成语“滥竽充数”的故事里,不会乐器的南郭先生只有表演得比别人更加忘我,才能混在乐队里不被发现。有了外遇的丈夫需要告诉妻子自己最近老是加班和应酬,才会打消妻子的疑虑,而这些都是运用误导策略的表演手段,虽然不见得有多高明。

提高演员修养的最后一种经典方法叫做“神秘化”,意思是限制接触、保持社会距离,使观众产生和保持一种敬畏。例如,古代的国王、皇帝为了营造神秘感,要拉开他们自己和普通民众之间的距离。同样的,在军队里,为了维护长官的威严,士兵最好还是不要见到他们长官上厕所和光屁股洗澡的样子,否则队伍就不好带了。所以世界上许多国家的军队上下级之间的澡堂和厕所都是分开的,并且建立起某种基于身份的隔离制度。

说到这儿,全书的第二个问题,也就是如何表演的问题就讲完了。一场完美表演的诞生,需要精心地搭建戏剧舞台、区分前后台、招募剧组,同时,也要让演员学习一些提高演技水平的技巧,熟练掌握理想化表演、表达控制、误导表演以及神秘化表演的手段。

但是俗话说,天有不测风云,表演并不一定总是成功的。由于某些不可控因素的存在,演员在表演的过程中难免会出现问题。这就涉及到了我们接下来要说的:当日常表演陷入尴尬、危机或者濒临崩溃时,演员和剧组有哪些补救措施可用的问题。

在戈夫曼看来,表演过程中出现危机不外乎这样几种原因:有的时候是演员自己的无心之失,比如好莱坞影星在走红地毯的时候被长礼服绊倒;有的时候,则是演员因为冒失而闯祸,比如在黑人和印第安人面前大谈种族主义言论;而另一些时候,是由于有观众不合时宜地闯入到表演的后台区域,比如在和同事一起吐槽老板的时候,恰巧被路过的老板听到;还有的时候,表演崩溃是由于个别演员为了发泄自己的不满而蓄意破坏,让表演彻底沦为一场“闹剧”。

前面我们曾经说到过,作为社会人,我们的任何行为都是基于对情境的解读,只有情境确定的时候,我们才知道该如何行为。所以当表演危机出现的时候,参与表演的所有人可能都会感到不安、尴尬、紧张甚至慌乱,因为之前基于表演而共同建立的现实、也就是被所有人定义的情境被破坏掉了。

为了让表演继续下去,对于表演本身所进行的补救与干预措施就显得非常重要了。日常生活中,人们为了让表演活动正常进行,其实设置了多重的“防火墙”。其中,第一重防火墙是在表演崩溃未曾发生的时候采取的预防性措施,可以用三个词来概括,也就是对于表演的忠诚、纪律和谨慎。对于这些品质的强调有点像我们现在工厂里经常搞的安全生产教育,目的是让演员们心里竖起一根弦儿,时刻提防着,不让演出出现问题。

第二重防火墙叫做保护性措施,主要是指采取某些措施保护演出现场,在这里主要是指对于后台区域的隔离措施。也就是说,通过阻止观众进入后台等办法,让观众只看到他们应该看到的表演。之前我们在讨论如何让表演正常进行时提到过的那些印象管理的技巧,比如说理想化、表达控制、误导以及神秘化等手段,也同样属于这层防火墙的组成部分。

防止演出崩溃的第三重防火墙叫做补救性措施,这里就涉及到了当演出的确出现危机的时候,应该有什么样的应对策略了。比如说,很多“优秀”的演员会通过开玩笑等方式化解尴尬,把表演失败所带来的损失降到最低。其实,补救性措施中还有一个必杀技,那就是:把观众变成另一种意义上的演员。

比如,当我们没有办法用隔离的办法让观众转移注意力的时候,也许文化习俗可以帮得上忙。我们的文化里有“非礼勿视”的传统,当表演导致尴尬场景出现的时候,很多观众会装作“视而不见”而让已经濒临崩溃的表演出现转机。这就意味着,其实在表演者和观众之间早就形成了一种心照不宣的默契,这种默契对于演员来说,是“我在表演,我也知道你知道我在表演”,而对于观众来说,是“我知道你在表演,我也知道你知道这一点”。最终补救措施的结果,是让演出本身成了所有人的“共谋”。

到这里,这本书的核心内容就说完了。我们最后再来简单回顾一下。

首先,我们说到了为什么要采取戏剧的视角看待日常生活的问题。把社会生活比作戏剧,不仅因为表演能够让人们更好地定义他们所处的现实,也因为表演能让社会成员收获更多利益。

然后,我们说到了在日常生活的戏剧舞台上,演员们是如何进行表演的问题。演出的顺利进行,离不开精心地搭建戏剧舞台、区分前后台、招募剧组以及学习印象管理的技巧等措施。

最后,我们说到了当表演陷入危机或者濒临崩溃时有哪些补救措施的问题。为防止表演崩溃人们设置了多重的防火墙,而终极的防火墙是让表演成为演员和观众的共谋。

打开《日常生活中的自我呈现》这本书,你也许会有一种打开潘多拉魔盒的感觉。这本书的代入感之强,甚至会让你觉得,书中所谈及的各种场景,那些生动鲜活的“表演”例证就像是在说你自己一样。仿佛一下子,生活只剩下了相互的表演和算计,人与人之间只剩下了虚伪的面具。当然了,造成这种感觉能够说明,在对社会的理解上,这本书是相当有力量的。但是,如果你据此就认为表演就是生活的全部,那你可能真的误会戈夫曼了。

其实对于这本书来说,戏剧类比的视角其实起到了一种手段跟工具的作用,用戈夫曼在书里的话说,它是用来理解社会生活的“脚手架”。就像建筑的脚手架是为了更好地建造房屋,我们看待社会生活的时候,用戏剧类比这个脚手架可以更好地搭建起理解日常生活的框架。但是,就像脚手架本身不能代替房屋一样,当我们用剧场、演员以及表演这些类比审视完日常生活之后,其实也应当把它们还原成为社会、个人以及互动这些更一般的视角。

在形形色色的社会学理论里面,由《日常生活中的自我呈现》奠定的拟剧论学说其实是隶属于一个更广泛的反对派阵营,这个阵营的名字叫做“符号互动论”。面对“社会系统”这种大而无当的空洞概念,戈夫曼和符号互动论思想家们就像一群敢于说出“皇帝没穿衣服”的孩子,经过他们的努力,整个北美社会学的研究风格为之一变。从这里开始,社会学家们开始把注意力转移到了一个个具体的人身上,转移到了人们的生活世界,从人与人之间最普通的对话、动作和一颦一笑里洞察社会的秘密。

这种从细微之处研究社会的路数像极了佛教里讲的“于一微尘中,悉见诸世界”。可以说,戈夫曼他们的这种努力其实重新定义了“什么是社会”,也重新定义了“什么是社会学”。而《日常生活中的自我呈现》这本书在这样一场思维革命中,有着里程碑的意义。

撰稿:赵超脑图:刘艳导图工坊转述:满超

划重点

1.戈夫曼认为,要想了解社会运行的秘密,我们必须要从观察人与人之间最平常和最微小的互动开始。

2.一场完美表演的诞生,需要精心地搭建戏剧舞台、区分前后台、招募剧组,同时,也要让演员学习一些提高演技水平的技巧,熟练掌握理想化表演、表达控制、误导表演以及神秘化表演的手段。

3.表演者和观众之间早就形成了一种心照不宣的默契。