《无尽的盛宴》 裴鹏程解读

《无尽的盛宴》| 裴鹏程解读

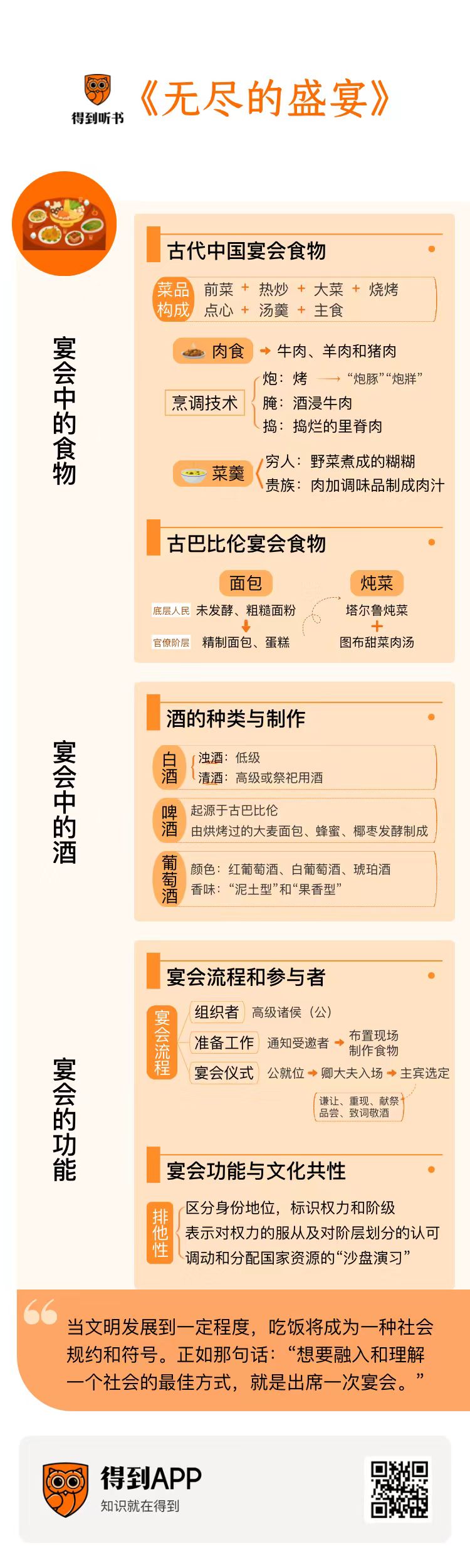

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书叫做《无尽的盛宴》。这本书主要讲的是,古人的宴会都是怎么举办的?这些宴会背后又有着怎样的文化内涵?

纵观人类发展历史,无论处于什么时期,哪个国家,如果要挑出一件最重要的事情,那会是什么?按这本书的意思,那一定是吃饭。很多人会不同意这个答案,毕竟人类与其他生物的最大不同,在于我们不需要把所有时间都用于填饱肚子。古希腊的先贤柏拉图就曾说过这么一句话:“人类如果和动物一样,每天要花大量的时间在吃上,那么我们将没有时间去写诗。”

但是当一个文明发展到一定程度的时候,吃什么、怎么吃、和谁吃,可不是一个人可以说了算的,吃饭的意义,已经远远超越了填饱肚子本身,而是成为一种社会规约和符号。尤其是当一堆人聚在一起吃饭的时候,就成了我们今天要说的“宴会”。

而且古代的宴会跟现在我们请客吃饭,搞个聚餐是很不一样的。至少有以下三点:

第一,古代宴会的流程一定极为复杂,参加宴会的人要时刻保持专注,一刻都不能放松。如果不小心违背了流程,那是要承担严重的后果的。而赴宴的人如果恪守所有规则,他也就别想好好吃饭了。

第二,对于参加宴会的人,有着严格的筛选标准,不符合身份的人,不但没有资格参加宴会,自己也不能擅自组织多人聚餐。

第三,对于食物本身,也有着极为严格的等级规定,什么人能享受什么样的美食,都得按规矩来。

你可能会联想到我们周代“钟鸣鼎食”的礼乐制度。总说中华文明源远流长,是礼仪之邦。但这种复杂规定还真不是中国独有的,世界各地的宴会几乎都有上面我们说的特点。这背后体现出的,是整个人类社会的文化内涵。所以这本书的作者,英国伦敦大学人类学高级研究员,香里·奥康纳说:“想要融入和理解一个社会的最佳方式,就是出席一次宴会。”

接下来,让我们走进世界各地的宴会。我们先来看看,古时候世界各地的宴会都长什么样,人们都吃着哪些美食,喝着什么饮料。然后,我们站在人类学的角度,来具体说说宴会的文化功能,看看宴会的背后,体现出了哪些人类文化的共性。

为了补充这本书视角的局限,下面的解读还特别参考了北京师范大学教授许嘉璐老师的《中国古代衣食住行》一书。

好,我们先来看看,古人在宴会上都吃什么,这些食物都有哪些讲究。

讲美食,自然要从中国说起。而提到中国的著名宴会,除了“满汉全席”外,熟悉相声的朋友可能还听过一段由“四鲜果、四干果、四热炒、四大菜、四烧烤、四热荤、四点心”等构成的32道菜的贯口,其中包括燕窝、鱼翅、鲍鱼这些所谓的山珍海味。

但这可不是相声的艺术创造,作者香里·奥康纳特别拿出一定篇幅介绍这32道菜的宴席。书中有一点跟我们想象的不一样,这款宴席并不是古代皇家的菜谱,严格来说它的历史只有几十年。如今我们的饮食非常丰富,而几十年前的物资并不充裕,越是在匮乏时代,人们越需要通过对食物的重金投入,来满足自己的欲望。今天,这一点已经发生了变化,奢侈的食物已经不能代表一个人的身份和品位了,不过,几十年前宴席的菜品类别组成仍然延续至今,如今中国人正式的宴席也基本可以分为:前菜、热炒、大菜、烧烤、点心,以及搭配的汤羹和主食。

这样的菜品类别划分,我们可以追溯到古人饮食中发现蛛丝马迹。

先看肉食。“菜多粮少,不及肉味”,是中国古代普通人饭桌上的常态。权贵人家的宴会上,肉食的种类就相当丰富了。最主要的是牛肉、羊肉和猪肉三类。牛是农业生产的重要工具,而且饲养周期,也比羊和猪要长。所以早在《礼记》中就有规定:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬、豕(豕就是猪),庶人无故不食珍。”意思就是,如果不是事出有因,有重要的事情,诸侯这个阶层不能随便吃牛肉;大夫这个阶层不能随便吃羊肉;如果是士,那也不能随便吃狗肉、猪肉。

规定是规定,实际上后来贵族也没有多当回事。《左传》记载,秦国军队攻打郑国,郑国商人弦高路上遇到秦军,就送上了十二头牛来犒劳部队。当然,几万人的军队,十二头牛肯定不够吃,但因为牛在当时太珍贵了,这份犒劳绝不算轻。而且军队吃牛肉,在当时也是比较普遍的现象。《史记》里还记载了一个故事,说汉代有个叫魏尚的人,自己出钱,每五天杀一头牛给军队的官兵们吃,让他们更好地抵御匈奴。于是“匈奴远避,不近云中之塞。”可见,吃牛肉给人的动力还是很足的,五天一顿,就可以充满斗志,抗击匈奴保全边塞。

下面再来看看中国古代的烹调技术。早在周代和秦代,中国古人的烹调技术就已经达到了相当高的水平,甚至现代中国烹饪的主要方法,在两千多年前的春秋到秦汉阶段,就已经大致具备了。后来的改进和提高,主要是在炊具和火力的不断进步下,向精细化的方向发展。

比如,历代古籍中经常会提到“八珍”,这里的八珍,指的就是八种主要的烹饪方法与特定食材的匹配。这里我们介绍其中几项。

首先是“炮”(páo),《封神演义》中有一种“炮烙之刑”。炮指的是在牲畜外面裹上泥巴,然后放到火上去烤。主要匹配的食材有“炮豚”和“炮牂”,也就是猪和羊。要先将猪、羊宰杀,去掉内脏;在它们身体里填满大枣,用杂草从外面缠好,涂上泥巴。用火把泥巴烧干后,掰开泥巴,并用手拂去皮肉上的薄膜,这样残留的泥巴和草也就去掉了。之后,还要把发酵过的粥糊状米粉涂在上面,然后放到油里煎。煎的时候,油一定要没过猪肉或者羊肉。最后还有一个程序,如果选用猪肉,要整个放在小鼎里;如果是羊肉,要切成条状,放在小鼎里,再把小鼎放在大锅中,装上水,在锅下用火连烧三天三夜。最后,就可以加上醋、肉酱等作料,开始享用了。是不是很精细!

除此之外,还有“腌”。但古代的贵族腌的并不是咸菜,而是把高贵而新鲜的牛肉切成薄片,放在好酒里浸泡一昼夜,然后加上作料食用。

再比如“捣”,当然贵族们捣的不是蒜,而是先把牛羊或者其他野味的里脊肉捣烂,再去掉筋腱、薄膜,蘸着作料吃。

你可能会有个疑问,为什么不单独介绍素菜呢?古籍里记载有五味,分别是“醯”(xī),意思是醋;“醢”(hǎi),肉酱的意思;“盐”,食用盐;“梅”,为食物增加甜味的果子;最后才是“菜”。你看,菜对于贵族的宴会来说,更像是一种调味品,比如葵菜、韭菜、葱等。对古代贫苦人家来说,吃不起肉,菜羹是他们的主要食物,说白了就是用野菜煮成的糊糊。

说到“菜羹”的“羹”,贵族也吃羹,但不是野菜糊糊,而是用肉加调味品制成的肉汁。可以直接吃,也可以“以羹浇饭”,就是把肉汁浇在米饭上,很像今天的盖浇饭。

《左传》里就记载了这么一件事:郑庄公和母亲姜氏不和,借故放逐了姜氏,并且发誓:“不及黄泉,无相见也。”意思是我这辈子都不和我妈见面了。然后,他就后悔了。一次宴会上,有个叫做颍考叔的人,这个人的阶层也不低,是个大夫。他听说了这个事,就打算给郑庄公献上一计,为领导排忧解难。但是这事关乎郑庄公的家事和之前的承诺,还不能直接说,怎么办呢?

郑庄公赐给颍考叔食物,颍考叔别的都吃,就单单不吃肉。郑庄公就好奇了,问他怎么不吃肉呢。颍考叔回答道:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。请以遗之。”意思是,我的母亲,从来都是吃我给她准备的食物,还没有尝过您赏赐的肉汁呢。请允许我打包,带给她老人家尝尝。你看,关于母亲的话头,就被挑起来了。郑庄公一听,马上说道:“唉,你还有老母亲可以孝敬,我却没有呀。”颍考叔接道:“这是怎么回事呢?能让小人知道一下吗?”两人就这么你一言我一语聊这个事儿。最终,颍考叔给了一个好方法:您不是说,“不及黄泉,无相见也”,那找个地方,挖出一条隧道,一直挖到泉水涌出,这不就是见了黄泉了吗,你们母子就可以在隧道里面相见了!

这就是用语言的艺术,把“黄泉”作为一个代表“死亡”的抽象隐喻,转换成了现实世界中看得到摸得着的东西。对于郑庄公来说,既保住了自己的信誉,又成功与母亲达成了和解。这在当时不得不说是一个好办法,也只有在宴会上,才能巧妙地将它说出来。

中国的饮食博大精深,暂且介绍到这里,再来看看古时候其他地方宴会上都吃什么。先来看看位于美索不达米亚平原的古巴比伦,在今天的中东伊拉克周边。古时候这里普遍种植大麦,因此面包与啤酒,是这里最受欢迎的饮食。这里面包加工机制已经相当成熟了,人们先用烤炉烘烤大麦面粉,然后再加入不同的调料、水果、油、牛奶或者是啤酒,做成各种各样的形状,比如心形、手掌形等等。当然,这和我们刚刚介绍的,来自中国古代的美食相比,似乎算不得什么,但就算是平平无奇的面包,在古巴比伦社会也是分了三六九等。

底层古巴比伦人吃的是未经过发酵的、用粗糙面粉制成的面包,只有官僚阶层才能享用到“精制面包”。“精制面包”既可以指“经过精细加工的面包”,也可以指代蛋糕。对于这些高规格面包的制作,还有着详细的记载:比如,在制作时,需要在优质面粉中加入以下材料:1西拉的黄油(sila,西拉是一种计量单位,大约相当于一升)、1/3西拉的白奶酪、3西拉的上好椰枣、1/3西拉的葡萄干。还有一份高级蛋糕的配方,配料中除了上面的东西外,还有葡萄汁、苹果和无花果。

古巴比伦的精英阶层自然不只吃面包,他们的菜单上还有炖菜、炖肉和肉汤。下面介绍两个代表性的菜谱。

第一个是“塔尔鲁炖菜”。塔尔鲁是一种小型的鸟类,有可能是鸽子或者鹌鹑。做这道菜的时候,除了鸟肉之外,还要有一条新鲜的羊羔腿。把盐、去壳的麦芽、洋葱和大蒜这些东西一起放在牛奶里捣碎,倒在锅里,加入水和油。小鸟在锅里煮了一遍之后,再把它和肉汤放进一个罐子里炖好。

第二个叫“图布甜菜肉汤”。主要食材是羊羔肉。在锅里倒入水和油,再加入去皮的蔬菜、盐、啤酒、洋葱、芝麻菜、甜菜,还有捣烂的韭菜、葱和大蒜。一直到煮熟为止。这会是什么味道呢?你可以想象一下。

古巴比伦的西方是古希腊,东方后来诞生了波斯。两个地方的饮食比较相似。古希腊宴会上的食物主要是面包和烤肉,波斯帝国宴会上也有着丰富的肉类食品。由于时间关系,这里就不做过多介绍了。

我们重点聊聊宴会上的另一大主角——酒。在古代文献和文学作品里,对于酒的记录和描述,要远远多于食物。去博物馆参观,也会发现,馆内收藏的酒器要多于食器。在古苏美尔语中,“宴会”一词的字面意思,就是“倒啤酒” 。为什么酒在世界各地的宴会上都扮演着如此重要的角色呢?

还是先从中国说起。我国酿酒的历史很久远,可以说是与种植农作物同步产生的,早在《诗经》里就有过记载。我们知道,很多文人雅士都有贪杯豪饮的习惯,他们不但喝酒,而且写酒、歌颂酒,酒几乎成了古代文学创作的“永恒的主题”。而且古代作品中描述喝酒的情况,有的时候听起来还挺吓人的。比如唐代的王绩号称斗酒博士,每天能喝一斗酒。斗是一种计量单位,根据朝代不同,大概是半斤到一斤。宋代有个叫曹翰的酒量更大,喝了好几斗酒后仍然十分清醒,喝完酒后还在皇帝面前上奏,一连上奏几十条事情,而且事后全都记得一清二楚。其实古人之所以看起来这么能喝,是因为古代的酒并不是烈性的。早期的酒,一般都是粮食煮烂后加上酒母酿成的。这个过程很短,而且没有经过蒸馏,其中的酒精含量,自然是不能和现在的白酒相比。烈性酒在我国出现的时间较晚,最早不会超过南宋时期。

酒酿成时,汁液与渣滓混在一起,是浑浊的。如果经过过滤,除去渣滓,就清澈了,所以古人常说浊酒、清酒。其中浊酒是比较低级的酒,一般出现在文学作品里的时候,通常伴随着悲叹、哀伤的情绪。比如杜甫的《登高》:“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。”而清酒有两层含义。一种是过滤后去除渣滓的酒,也是比较高级的酒。而另一种意思则是专指祭祀所用的酒。古代的酒也有糯米做的,当渣滓还没有过滤掉的时候,就会泛出白色,因而浊酒又称为白酒。现在江南地区一些老人口中的“白酒”,就是古代所说的浊酒,而在北方地区,白酒这个词的意思早已发生了变化,指的是烈性的烧酒。

啤酒和白酒的发源不同。人类酿制啤酒最早可以追溯到古巴比伦时期,他们用水和烘烤过的大麦面包混合,再加上蜂蜜和椰枣,经过发酵和过滤制成啤酒。所以啤酒在当地也被称为“液体面包”。这种啤酒营养价值很高,富含B族维生素和人体必需的氨基酸。根据后来人的研究,这种啤酒的酒精含量大概在4%—5%。当时这种酒精浓度足以改变人们的知觉。所以,被广泛用于宴会娱乐,甚至是当做药品来治病。古巴比伦有个传下来的所谓的偏方:将啤酒和矿石粉、杜松子油混合,还特别注明,要在星光下晾一夜,然后边念动咒语,边擦拭患者的身体。

当时的人喝酒的过程也很有意思,他们会用一个个大罐来装酒,这些大罐都放在地上。在酿造的过程中,大麦的茎秆会漂浮在表面,人们就会捡起茎秆,围坐在啤酒罐的矮凳上,用长长的吸管直插底部,就这么吸着喝。这样一来,不但过滤渣滓的环节直接被省去了,据说还能让喝酒的人更快地感觉到酒劲。

古希腊人喝的是葡萄酒,他们会将酒按照颜色分为三类:红葡萄酒、白葡萄酒和琥珀酒;按照香味,则分为“泥土型”和“果香型”。他们在喝酒时,通常不是直接喝,而是要先把水和酒混在一起。在混合时,先要拿出一种叫做“双耳喷口罐”的容器,往里面加水,然后再加酒。古希腊人认为,只有野蛮人才会饮用不兑水的纯酒。我们不要嘲笑古希腊人酒量不好,中国古代也有特定容器用来调节酒的浓淡,很多博物馆当中都有一种叫“盉”的青铜器,外形上有点像茶壶。

说完世界各地的酒,我们现在来回答前面提出的那个问题,酒精到底有什么魔力,为什么世界各地的宴会都离不开它,让这么多人为之着迷呢?最主要的一个原因,就是酒精能改变人的状态和知觉。这在人们普遍科学知识都不是很丰富的情况下,基本上可以说是魔法般的存在了。人在喝醉了之后,对时间和空间的现实体验被改变,带来明显的情绪波动,还有很多地方的人认为,这简直是在和神明沟通。再加上宴会上的音乐、舞蹈、仪式和群体的力量,又反过来加深了这种体验。所以,从人类学的角度来看,酒精的重要性与它在宗教中起到的作用息息相关。

除此之外,酒精还有一个现实价值,那就是经过发酵、蒸馏、过滤等一系列操作,能够杀死水中大量的细菌,成为一种健康的饮料。相比于直接喝井水、河水,要健康、更卫生。因为在很长一段时间里,世界各地不但净化饮用水的技术落后,而且水源污染可以说是相当严重。就比如欧洲的中世纪,人们就经常把垃圾或者粪便倒进河里,规模还特别大。这样的水拿来直接喝,弄不好会死人的。而酒不但本身相对干净一些,而且本身还有杀菌作用。所以,它的现实价值也就被进一步放大了。

在这里,我们来破除一个网络传言,你可能听过这样的说法,国外很多地方的自来水都很干净,可以直接接着喝,而我们还得烧水,因为我们的自来水处理技术不如那边发达。多位高校或研究所的专家都澄清过,直到现在,全世界也都没有特别好的净水技术,不管从哪个地方的水管里接到的自来水,都不适合直接喝,尤其是对于那些体质较弱的人。他们直接喝,或许只是因为他们胆子大。这对我们也是个提醒,哪怕我们厨房里有最新款净水器,接下来的水烧开再喝也是相对健康的做法。

说完了宴会上的主角,食物和酒,接下来,就该说说宴会流程和参与者了。看看宴会在整个人类社会中,到底有什么功能。而在这背后,又体现出人类怎样的文化共性。

还是先来看一个具体的宴会流程。这个流程被记录在我国古代典籍《仪礼》中:宴会的组织者身份是“公”,也就是只有高级诸侯才能主持宴会。首先是宴会前的准备,公一边派人去通知受邀赴宴的人,另一边还派人专门负责宴会现场的布置和食物的制作。宴会上要喝的酒分为不同的等级。喝酒用的器具是圆口还是方口、勺子是不是要反着放,根据季节,桌子上的盖布要粗糙的还是精细的,以及装酒具的容器要朝向西方还是东方,都有讲究,得一件件办好。

一切准备就绪,公会首先走上台阶,面朝西方坐在他的位置上。卿大夫随后入场,进入大厅后面朝北方,从东向西依次按照社会地位并排站好。都站好以后,公会选出一位有幸成为本次宴会主宾的人。按照惯例,荣获这个殊荣的人,会在第一次邀请时,谦虚而委婉地表示拒绝:岂敢岂敢,我这哪里配得上主宾这个荣誉呢?这个时候呢,公就会站出来,坚持邀请:请您不要推辞,一定得是您啊!这之后主宾才能接受。然后,他会离开大厅,重新表演一遍进入大厅时的样子。

当他回来时,主人会向他献上酒、脯(也就是肉干)、醢(就是我们前面提到的肉酱),还有被切成大块的熟肉。这位主宾需要先等待指令,然后献祭和品尝所有的食物来开席。只见他先切下一块肉,献祭、品尝并放回盛肉的器具内。他又用手指蘸了酒水,向外洒了洒,然后抿了一小口,确认这的确是好酒。然后起身,伴随主人一起下台,仪式性地洗手、清洗酒杯。回到座位之后,主宾接着向主人致词敬酒。随后还有一些小的仪式,直到公下令:“所有人都要开怀畅饮。”然后,主宾、卿大夫都站起身来回答:“我等怎敢不从命。”伴随着音乐,人们才逐渐开始吃饭喝酒。是不是感觉,这些繁复的流程,光听听就已经觉得累了,更别说在场的参与者了。

不但中国古代如此,在其他地方也都一样。比如日本室町时代举行的正式本膳料理,尽管食物相当奢华和丰盛,但在当时的人看来,参加这种宴会简直是一种酷刑。当时的正确的进餐方式,是吃一口米饭,再吃一口配菜,交替进行,只吃菜不吃饭,会被认为是粗俗的表现,而且吃饭的时候说话,也被认为是没有礼貌的。可以想象一下,全场没有一个人讲话,一堆人安静地按规定流程,默默地进食是一种怎样的体验。不但如此,参与宴会的人,还得注意根据不同菜,用不同的方式使用筷子;要表达感激和赞赏到什么程度;这么多菜,按照什么顺序吃,以及分辨出哪些菜真的可以吃,哪些菜只能用来欣赏。在这吃个饭,大脑CPU可能给烧坏了。

这么多复杂的仪式和流程,在日本还演化出了一种职业——关于宴会仪礼的专家顾问,用来确保那些刚刚来到将军府或者大名府的人,也能尽快适应。因为在当时的社会,掌握恰当的行事方法,对于展示一个人的背景、地位和能力至关重要,而一次失态对于普通人则会造成严重的后果。

江户时代的日本就发生过这么一件事。有位叫做大名浅野的人,刚刚来到将军府中,就接到命令,负责督办一场宴会。而关于怎么办好这场宴会,要遵循哪些流程,他需要从将军府中的“高家”,也就是仪式总管那里得到指示。可能是因为大名浅野哪里没有表现好,得罪了这位仪式总管。这下可糟了,总管公报私仇,故意给他讲了错误的流程。这直接导致大名浅野蒙受了巨大的羞辱,可以说前途尽失。后来,被羞辱的大名浅野未为了给自己报仇,在将军的宫殿中袭击了这位总管。而冲动的后果是,他只能切腹自尽,以死谢罪。

不就是请客吃个饭吗,至于吗?至少从上面两个例子里,我们能看到,这种国家层面的大型宴会,绝对不是一堆人聚在一起填饱肚子那么简单。那是什么呢?

具体来说,宴会首先具有“排他性”,也就是自然而然地把有资格参加的人,和没资格参加的人给划分开了。你能来参加这个规格的宴会,说明你已经有了一定的身份和地位,已经和普通人不一样了。而让你来参加是干嘛的?当然不是聚餐,参加宴会的人,是来表示对权力的服从,以及对这种阶层划分的认可的。大家认真地走一遍流程,就是让这种权力运行的方式,在人们的脑海里不断具象化的过程。如果用一句话来形容,那就是,古代的宴会本质上是在标定权力和阶级,更是调动和分配国家资源的“沙盘演习”。

西方的宴会虽然没有如此严格的仪式,但从根本上讲也没有太大差别,比如古希腊的宴会上,什么人喝什么酒、参加什么规格的宴会,规定也很严格。

我们今天的宴会形式已经非常丰富多彩了,而且作为普通人,一方面,我们每个人随时都可以呼朋唤友,来一场欢乐聚会,这不再是所谓“贵族”的特权;另一方面,我们更不用担心要去遵循那么细致的流程。这是社会不断进步的表现。

最后,我们一起读一首关于宴会的宋词,晏殊的《浣溪沙》。

词的上阕是:

一向年光有限身,等闲离别易销魂。

酒筵歌席莫辞频。

年光有限,生命无常,我们还要经历生离死别,不禁让人悲伤啊。所以呢,酒筵歌席要经常开啊。千万不要认为开得太频繁了,要珍惜当下的快乐。

下阕是:

满目山河空念远,落花风雨更伤春。

不如怜取眼前人。

满目的山河阻隔,只能徒然叹息路途遥远,在这落花风雨的日子,也许你会更加伤感。怎么办呢?不如怜取眼前人。快去珍惜你身边的,爱你的、你爱的亲人朋友吧。和他们来场聚会,哪怕吃得多么简单,两盏粗茶、三杯淡酒,也称得上是“无尽的盛宴”。

以上,就是这本书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.当一个文明发展到一定程度的时候,吃饭的意义,已经远远超越了填饱肚子本身,而是成为一种社会规约和符号。

2.古代的宴会本质上是在标识权力和阶级,更是调动和分配国家资源的“沙盘演习”。