《文案之道》 李方圆解读

文案之道.mp3

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《文案之道》。

在这个媒体发达的时代,会写文案是我们每个人的需求,教人写文案的书也不少。不过,这本《文案之道》的内容别具一格。它不是出自一人之手,而是汇聚了全球32位顶尖文案大师的写作心得。这本书的出品方,尽力邀请到了那个时代最顶尖的文案大师,请他们讲讲行走江湖这么多年,赖以谋生的文案创作心法是什么,而后将大师的自白汇编成了这本书。

这本书并不是一本新书。它的最新中文版出版于2023年,而最初的英文原版出版于1995年。这些大师也并不成名于当下,而是成名于二十世纪六十到八十年代。

不过,他们的来头都不小。他们中,有为苹果公司创造了经典电视广告《1984》的史蒂夫·海登。有为奢侈品牌百达翡丽打造出那句传世文案,“没人能真正拥有百达翡丽,只不过为下一代保管而已。”的蒂姆·雷尼。还有很多人 ,我们可能没听说过他们的名字,他们来自英国、美国、澳大利亚和亚洲,个个都有封神的文案作品。可以说,这本书是一座汇集了顶级文案大师智慧的宝库。而且,谈的都是最底层的方法和原则,到今天依然有学习价值。直到现在,这本书依旧是广告从业者入行的必读书。

本次解读,我会对原书的脉络、材料做一些调整,主要做三件事。第一,聚类。将大师们的讲述按照观点和主题进行分类,让思想脉络更清晰。第二,高亮。特别关注多位大师共同提到的观点。这些观点被多位大师强调,重要性不言而喻。第三,增补。在观点中融入现实案例。正好,我们公司就是一家做内容的企业。我将结合我个人的工作经验,和我对同事们的观察,为你提供一些实际感受。

你可能也有困惑:现在可是AI时代,让AI帮我们写文案不就行了?AI能帮我们润色,想点子,但是没办法帮我们决策,也没办法帮我们打动人心。所以,说到底,我们还是要自己掌握写好文案的方法。

接下来,我们就一起踏上这场文案创作之旅。

好,假设咱们现在就要准备写文案了。先问你一个问题:请问,什么时候正式动笔呢?是有灵感了就写两句?还是等到资料准备到一定程度了,再动笔?你可以回想一下自己的写作习惯。我一般是资料准备到七八成时,就动笔写了,边写,边改,边补充资料。

但是,这本书的观点着实让我心头一惊。有六位以上的广告大师强调,要严格压抑你动笔的欲望,直到你掌握了所有的资料,甚至完全想清楚了写作思路,才能动笔。

我们选择一位大师,埃德·麦凯布的语录,展开来谈。埃德·麦凯布是当年美国“广告文案名人堂”榜单最年轻的上榜者。他说,“当我处于像海绵般疯狂吸收信息的空杯状态时,情色或者金钱都无法诱惑我拿起铅笔。”还有,“我早就养成了一种除非‘我对一切有所了解’,否则绝不写作的习惯。”你看,这都是在说,一定要等搜集到全部的信息后,再动笔。

埃德·麦凯布还表示,仅仅将资料搜集完整,还不够。在动笔前,你甚至应该把写作思路清清楚楚地想明白。他说:“思考的时候,我就不工作;工作的时候,我从不思考。”还有,“当你准备开始时,你应该处在一种厚积薄发、自然倾泻的状态。”这都是在强调,在动笔前,你应该已经想明白要怎么写了。

这就很奇怪了,写作灵感本就来之不易,为什么不趁着热乎劲写下来,非得等到一切完备清晰的时候,才动笔呢?从大师的讲述里,我发现了这么两个原因。

第一,拉长准备阶段,让激情褪去,理性回归,才能让思考更充分,准备更充足。

埃德·麦凯布说:“写作时,我激情澎湃、气吞山河,甚至还有点儿癫狂。但在动笔前,我辛苦耕耘、步履艰难、严格自律并呕心沥血。激情在规划阶段没有一席之地。”他的意思是,在准备阶段,需要理性规划,严谨细致。过于激动反而会让资料准备不充分,努力程度不够。

埃德·麦凯布还做了个精巧的比喻:“写作就像打靶, 有预备、瞄准、开火等流程。预备花费一秒钟,开火只需一瞬间,但最关键的瞄准部分却似乎没完没了。你得眯着眼睛、聚焦、保持稳定。并且,当你认为自己已经瞄准红心时,因为不小心晃了一下,你不得不从头再来。”

尼尔·法兰奇则表示,“为了抵御立刻动笔的冲动,我会轻啜一口红酒。醒来后,我任由思绪奔涌。凡是小睡之后还存留下来的东西,自然是值得铭记的东西,被我忘掉的东西,没写下来也无伤大雅。”尼尔·法兰奇被称为文案之神,曾任奥美全球执行创意总监。被很多中国的广告人,视为自己文案路上的领路人。他的这种做法,是在用时间的沉淀来帮助筛选和判断,留下真正重要的东西。

再来看第二个原因,集中精力一气呵成地写作,才能让文章形成连贯的气势。

这本书的开篇大师,戴维·阿博特表示,“动笔之前,我会花大量的时间调研,直到不吐不快方才下笔。在我看来,如果写到一半还需要去调研,就很难写出一气呵成的文案。”想想也是,如果我们写一会,停一会,思路断断续续,文气也难以连贯。而当思路经过反复琢磨,在脑中拼成完整的拼图,最后奔涌而出时,整篇文章会呈现一种流畅、连贯的整体性。

不过,能做到轻易不动笔,一提笔就一气呵成,需要不断练习,咱们可以一步步来。在这里,跟你分享我们公司的一点幕后趣事。我曾经在公司的日更专栏《得到头条》做过两年半的策划,得到头条第一季的主理人徐玲老师,第二季的主理人李南南老师,就坐在我的对面。久了,我发现了一个他们写作的小秘密——他们敲键盘的声音跟别人不同。

别人敲键盘,是敲三下停两下,断断续续的。但是他俩的声音却是“咔哒咔哒咔哒咔哒”,流畅连续,几分钟都不会停。偶尔短暂停顿,接着又是长时间的“咔哒咔哒咔哒咔哒”。加上他俩用的都是机械键盘,那声音真的像两把所向披靡的冲锋枪。

其实,流畅有力的声音,彰显的是他们的写作方式。很显然,他们在动笔之前,已经对整篇文章有了清晰的构思,他们其实就是在践行那句“直到你处在一种厚积薄发、自然倾泻的状态”才动笔。

好,我们进入下一个问题。动笔之前,得先有灵感吧。那灵感如何产生呢?很多人坚持,文案教不会。因为文案技巧能学,但是灵感的产生没法学。但是在这本书里,多位前辈分享了激发灵感的具体动作。

首先,有超过四位前辈提醒我们:要离开办公室,多去观察世界,多去和人交流。

比如,约翰·贝文斯,26岁就担任悉尼奥美创意总监的广告人。他说:“写文案就是干坐着苦思冥想吗?我不这么认为。为新西兰旅游局写广告时,我如果选择干坐着苦思冥想,就不会亲自前往新西兰,信步走在昆士敦的深街小巷,寻找灵感。后来我在一块门牌上找到了它。”

其实,这块门牌上写了四个字,叫“请小心狗”。这引发了约翰的思考。在他的国家,门牌上通常写的是“入侵者将遭枪击,未毙命者将被指控”。为什么新西兰的警告仅仅是“小心狗”呢?于是,他灵感大发,写下了一篇特别有名的新西兰宣传文案。

我节选一段,咱们一起听听:

“这算是什么恐吓呢?请小心狗?

当你从一个充满敌意的世界来到这儿住上几天之后,你就会明白为什么。

你会对同伴们说,“你知道吗?这儿的人们信任彼此。”简直闻所未闻。

在这样一个满是人间奇景——温泉、冰山,甚至还有一种完全不同的绿色的地方,更令人惊奇的,就是人们之间的相互信任。”

你看,出门时偶然遇到的一个门牌,激发了约翰从信任感的角度破题。当我们走出门,会有很多意料之外的信息涌入眼帘,不知道哪一条就能激起我们的灵感。

还有一种说法是,出去走走,不只能见识物,还能遇到人,从而被人点亮。约翰·贝文斯还有一个奇遇。他为医疗福利基金会写广告时,冥思苦想,也没有灵感。于是,他就离开办公室,出去参加活动。没想到,偶然遇上了一位医生。这位医生顺嘴说了一句:“有一幅名画就描绘了乳腺癌。好像是达·芬奇画的。”约翰一下子大受启发。以这幅画为起点,写下了这篇文案。文案的标题极富冲击力,是这么写的:“对艺术爱好者而言,这是一幅古典名画。而对一名医生来说,这是一个典型的乳腺癌病例。”这个对比是不是很鲜明?

最后,我还是引用几句前辈的话来做个小结。他们说:“我知道,在我们这个封闭的小圈子里,没有多少人愿意和圈外人交往。所以更要走出去。去观察。”“围绕主题跟别人讲讲故事,开开玩笑。你也许能从意想不到的角度找到破局之道。”

好,咱们再来看第二点,有超过三位大师都叮嘱我们,要随时随地留意并记下有启发的东西。

关于这一点,埃德·麦凯布用了浪漫主义的表述:“我把文案写在鞋底上,写在朋友和恋人的皮肤上,写在自己的手掌和脚背上,写在陌生人的衣服上。每当我有灵感的时候,不管是什么样的想法,我都会把它记下来。这种冲动无穷无尽。”

还有前辈分享了自己神奇的经历。有一回,他听到朋友咆哮:“你怎么开车就跟跟车有仇似的!”他觉得这个表述很特别,立马记了下来。后来,他将这句话融入了沃尔沃汽车的广告语里,写了这么一个标题:像讨厌它一样驾驶它。你看,这是一种非常别致的逆向思维写法。能想出这个主意,不因为广告人多么有创意,而因为他用心聆听并且注意记录生活中的细节。

我听说,蒂姆·雷尼,也就是为百达翡丽打造出那句传世广告语,“没有人能够真正拥有一块百达翡丽,你只不过在为下一代保管它”的文案大神,到哪儿都带着一个小本子记东西。我没亲眼见到,不过我身边确实有人这么做。这个人,就是我们得到的CEO脱不花。

在平时开会的时候,我不止一次地看到花姐手里握着一个贴满了花花绿绿标签的小本子。有一次,花姐在得到知识城邦里,分享了她的心得。她说,特别建议职场人,都准备一个中号尺寸的六个环的活页本,用来随时随地做记录。这个中号有多大呢?就是冬天的一个羽绒服口袋就能装得下,夏天女生的小包也能塞得下的尺寸。因为是活页的,你可以往里塞各种尺寸的纸,用来记录不同类型的事。比如读书的时候,开会的时候,你可以随手把感兴趣的东西记下来。

听完这本书,咱们可以立即行动起来,在自己的口袋塞一个本子。一旦有个小想法,或者听到了什么有意思的事,不要让它溜掉,立马写下来,以后可能用得上。

说到笔记本,就得说到下一个激发灵感的妙招了,有超过四位前辈表示,他们很在意写作用的工具。

书中有不少对写作工具的表述。比如,“创作文案时,我习惯用雅丽200 0.4mm细字笔,只用蓝色墨水,不用黑色;通常用A3纸,偶尔换成A4。”还有,“遭遇思路阻塞的时候,我也会重新用回粗笔和大纸。在想不出任何点子的时候,调整一下创作的过程,或许能够带来思路的转变。”

看到这一点的时候,我还挺惊讶的。不是有个说法叫,“差生文具多”吗?不是说,在高手眼里“落叶飞花,皆是兵器”吗?看来,还真不是这么回事。即使是高手,也有一派非常注重写作的工具。我想,这可能是因为这些器物,跟他们的写作状态建立了联系,就像是一个状态启动开关。通过使用这些工具,他们能迅速进入写作状态。反之,如果过于熟悉,变换一下工具,也能促进自己换个角度思考。

虽然,我们现在很少用笔纸写作了,但是善用写作工具这条建议,是可以用起来的。

好,准备工作做完了,咱们正式进入文案写作的环节。你对这一部分的期待是什么呢?是带走一些拿来就用的写作公式和技巧吗?但是,在对大师们的言论进行总结后我发现,他们几乎没有提到具体的技巧和公式。他们谈的是更重要的东西,那就是文案写作的基本原则。而且,这些原则质朴无华。

首先,我想特别请你重视第一个原则,在32位大师中,有超过八个人都强调了这一点。可以说,这个观点是全书最大的共识。不过,这个观点一点都不惊艳,反而简单到让你意想不到。那就是,文案要尽可能浅显易懂。

这个道理真是再简单不过,为什么会有这么多前辈强调呢?因为,想做到浅显易懂,还真没有我们想得那么容易。在书中,我看到这么一句话:“沉迷文字游戏,是习惯使然,我很久之后才意识到这一点。文字游戏虽然容易打动同行,却会让受众费解。”这是在提醒我们,受过文字训练,有的时候也不是一件好事,会让我们习惯在文案中加入过多技巧和修辞,我们反而需要花时间,把这些技巧去掉,回归浅显和直白。

比如,有超过八位大师强调,要慎重地使用双关。双关就是用一句话,或者一个词表达两个意思。比如,有句广告语叫“小鸭小鸭,顶呱呱”。这个呱呱既是指小鸭的叫声,也意味着对产品的夸赞。但是,双关用多了,有卖弄小聪明的嫌疑。比如,“我的枕头能让您高枕无忧”。“高枕无忧”是有负面意味的词,在这里用就弄巧成拙了。

再比如,蒂姆·赖利,戛纳金狮奖的获奖者强调,描述物品时,不要故意用陌生词汇,是什么就是什么。他说:“悬架就是悬架,不是什么‘运动缓冲系统’之类的东西。”

不知道在听到这么多前辈,都强调文案要浅显之前,你心里有没有一种顾虑——我不是学中文的,写不出那些精美的词藻,我是不是品位不够高呀?我是理工科背景,或者我小时候语文也不出色,我能写好文案吗?今天你可就听到了一个好消息,华丽的词藻和修辞本就不是必须,文案最重要的是要浅显易懂。

好,接下来,我们再来探讨两个原则,理解起来可能有一些挑战性。我先抛个问题:一篇好文案中,最不可或缺的要素是什么?书中有很多个答案。有前辈强调,事实不可或缺。 “事实比空洞的主张更有说服力。”

比如,有一个银行卡的广告,文案是:泡杯茶要多长时间?大概和开好一个9%利息的活期账户差不多。你看,这个句子只说了事实,就很有吸引力。

还有好几位前辈强调,在广告中注入情感很重要。“所有真正伟大的广告都散发着真诚的人情味。你能从字里行间感受到作者灼热的呼吸。”这一点我们也有共鸣。有一些以亲情为主题的广告,全篇都没有出现产品,只在结尾露出logo,也会让人印象深刻。

还有人说,“寻找一个切入点,让客户生活的狭小天地,与世人真正关心的宽广世界产生联系。”比如,“止汗露不是为了保持干爽,它们象征着被爱;电脑不意味着完成更多工作,而是宣扬某种权力。”说这话的是史蒂夫·海登,正是他为苹果创造了经典广告《1984》。

你看,关于文案的必要要素,有这么多的答案:事实、情感、跟更大的事物链接。这正说明了文无定法,文案的组成要素是多变的。但是请注意,有一个元素,有超过七位大师强调,是每一篇好文案必备的。它的必要性,要超过我们之前提到的所有要素。这个元素就是,特定的叙述语气。

也就是,你用一种什么样的语气对消费者说话。一个好文案,必须找到特定的叙述语气。语气对了,文案的味道就对了。

这听起来挺玄乎。什么是语气呢?怎么找呢?我们依然从前辈们的话里找答案。有人建议:“要像给一位久未谋面的叔叔写信那样写作。”还有人分享:“在我的脑海里,会形成一个关于这篇文案的读者群的画像。我会想象一个具体的人——可能是朋友、邻居或者其他与受众关系紧密的人。这样我就能以一种理所当然的方式来写文案:像是两个人之间的对话。”

咱们提炼一下重点。当你想象一个具体的说话对象,对他自然而然地说话时,语气就自然流露出来了。这个“他”可以是用户,也可以是你想象出的一个人。但是他得具体,得有血有肉。

说到这里,我们也能理解,为什么语气很重要了。语气赋予了文案对象感和针对性。通知、公告没有对象感,所以它们给人感觉冷冰冰的,不打动人。有了对象感的文案,才能真正被人听到心里。

那么塑造叙述语气,只找到说话对象就够了吗?有前辈有不同观点。有人分享:“写作文案时我会想,我应该听起来像是站在遥远讲台上,夸夸其谈的幕后大佬,还是火车上和睦友善的邻座男孩?”还有前辈说:“一旦我在脑海中确定了那种傲慢的、管家式的语气,这些文字就脱口而出了。”

提炼一下重点:当你找到自己的人设时,比如一位幕后大佬,或者是傲慢的管家,语气就自然来了。

总结下来,就是一句话,确立叙述语气,你要想好你是谁,以及你在对谁说话。只有把这点想明白,特定的语气就自然地流淌出来了。

书中正好有两个大众汽车的宣传文案,出自一人之手,语气却迥然不同。咱们来思考一下,在这两个文案中,作者分别设定了怎样的语气,以及对应的人设和说话对象是谁呢?

来听第一个文案节选:“我们是不是把汽修工逼得太紧了?从最不起眼的电插头开始,一直到复杂高级的电子系统。他要把每个零件拆开,再一个个装回去。”你看,这是两个管理者之间,悄悄话式的闲聊语气。

来听第二个文案节选:大众奉行:人先于车。在保护你的家人安全方面,相信我们,没有任何东西可以阻挡大众的努力。你看,这是一个大义凛然的行业领军者,正在对消费者下承诺的语气。

语气不同,同一个产品的宣传文案,是不是风格完全不同?哪一个比较打动你呢?

好,接下来,我们再来看最后一个文案原则。刚才我们关注的问题是,好文案最不可或缺的要素是什么,答案是特定的叙述语气。我再问一个问题,好文案中最应该隐藏的要素是什么?奇怪了,是要素,又得隐藏。会是什么呢?我先揭晓答案,逻辑。

文案的逻辑很重要,这点无需赘述。有位前辈说:“如果说写文案有什么秘诀,那就是将信息按照正确的顺序写下来。如果我能把握好这一点,文案写作就会遵循逻辑,如行云流水般铺陈下去。”

但是,逻辑是否应该让读者感受到呢?一位大师说了这么一句话,“要注意隐藏论述的逻辑过程。长文案一定要有逻辑,但长文案最忌过度展现逻辑。很多时候,逻辑是精彩的反义词。”这句话来自戴维·阿博特,这本书的开篇大师。

我不知道这句话,会不会对逻辑力很强,很擅长在文章中使用逻辑的朋友,造成一次冲击。毕竟,逻辑会让文章结构清晰、紧密严谨,为什么要隐藏呢?细想一下,原因也不难理解。我们写文案,不是为了表达自己,而是为了打动用户。如果文案过于强调逻辑,容易给人一种讲道理的感觉,引起用户抵触。所以,隐藏逻辑痕迹,可以让文案更贴近用户的情感。

我曾经听到这么一个故事。有一位创业者,在美国哥伦比亚大学留学,他的导师是一个印度人。很多人说印度人在美国硅谷混得很好,一个很大的原因就是他们特别会表达,讲话很有感染力。这位创业者就暗暗观察他的导师,想搞清楚他们表达好的秘诀到底是什么。终于被他找到了——印度人在硅谷特别擅长“线性讲故事”。也就是不管多复杂的事,都只用一条线来表达。

比如,一般人说个事,会说,我来讲五点。你看,这就是上来就给了一个并列逻辑。但是印度人在硅谷演讲,会用一个问题开头,讲这个问题衍生出第二个问题,再衍生出第三个问题,最终形成一个线性的故事,把逻辑隐藏起来,悄悄把自己想说的道理说了。

下回写文案,咱们可以做个小自查。当我们用了并列逻辑,我们可以进一步想想,能不能把并列改成线性?当我们的并列逻辑下还有小点时,能不能想想,把小点提上来减少一个层级?当我们用了“因为、所以”时,我们是否能想想,用一个故事来代替因果逻辑呢?

好,接下来,咱们进入最后一个部分。我们来说说,文案写作完成后,有哪些判断文案好不好的好方法。这部分提到方法简单易懂,而且立马就能用起来。

首先,有超过四位广告大师建议,可以大声朗读文案,来检查文案是否顺畅。有人说,“当快要结尾时,我会用蹩脚的美国口音大声阅读,来检查文案的节奏和韵律。”还有人说,“大声朗读文案,请你务必这么做。我不知道还有什么方法能够更好地暴露文案的弱点和尴尬之处了。”

还有三位前辈建议,文案要合眼缘。这听起来很奇怪,文案又不是图片,“合眼缘”是什么意思呢?有前辈分享:“出于某种原因,在纸面上看起来挺不错的文案,通常读起来也不赖。我惯用的一个伎俩,就是站在远处审视打印好的成稿,直到因为盯得太久而认不出字。它是否平衡?会不会有段落看起来过于冗长或者太沉闷?简而言之,它看起来合眼缘吗?”

看来,好的文案,不仅读起来朗朗上口,在视觉上也是和谐匀称的。用视觉判断文案好坏,这是一个新颖的角度,咱们可以试试。

再来看第三点,有两位前辈建议,暂时放置文案,过一段时间再回头看看。一位说,“我觉得最有用的方法是‘放一夜再看看’。”另一位则表示,“令人惊讶的是,经过从晚上6点到次日早上9点的时间沉淀,再好的内容看起来竟然也显得‘如此愚蠢’。”这是利用时间跨度,来帮助我们用更加客观的眼光审视自己的作品,避免盲点。

以上观点,都是在强调写作者的个人努力。还有一类建议是,要寻求外部视角的帮助。吉姆·德菲,本书收录的文案大师之一,说,“每个创作者都需要一个专业的编辑把关,如果你已经找到一个好编辑,就请好好地维护彼此的关系。”如果暂时找不到编辑怎么办?有个简单的方法:在脑海中想象一个。另一位文案大师保罗说:我会想象有一个编辑用刺耳的声音冲我大喊:“我可不管你是不是某某某,你就直说吧!”

其实,不管是找一个编辑,还是在头脑中想象一个编辑,都是在告诉我们,判断文案好坏,不能闭门造车,要寻求外部视角的帮助。

好,到这里,这本书的精华内容就为你解读完了。

我也为你准备了一张定海神针清单,汇总了我们今天讲到的所有方法和原则。这凝结了众多大师的智慧,是文案创作的基本。欢迎你保存下来,以后写文案的时候可能用得上。

好,以上就是今天的内容。你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

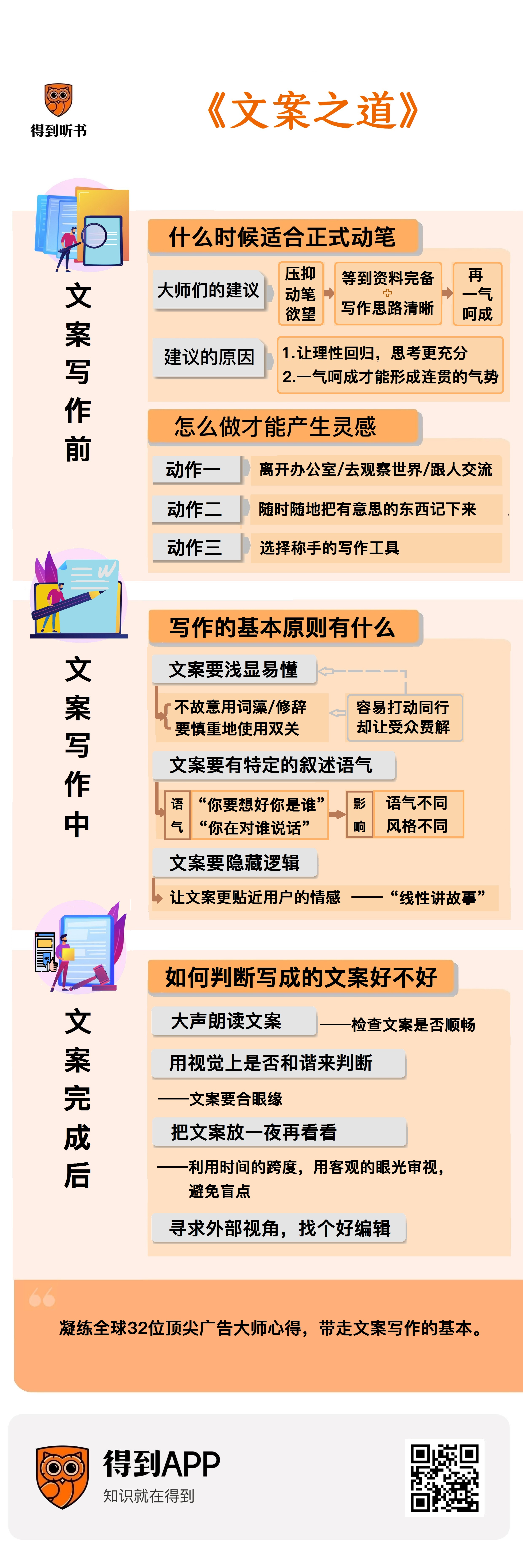

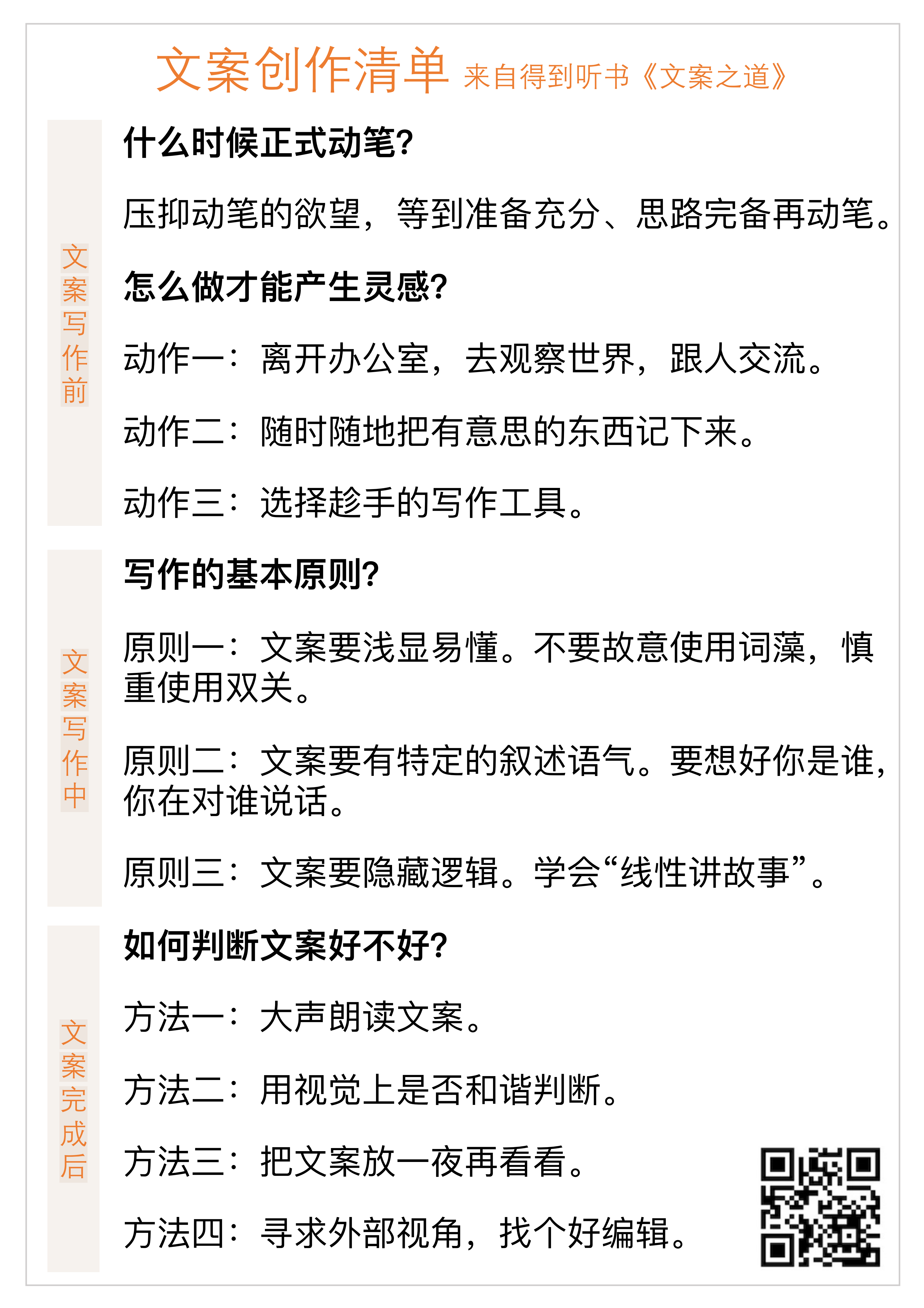

文案写作准备阶段:压抑动笔欲望,等到资料完备、写作思路清晰后,再一气呵成。要离开办公室,多去观察世界以及跟人交流,随时随地把有意思的东西记下来,以及选择称手的写作工具。

文案写作阶段:文案要浅显易懂、文案要有特定的叙述语气,以及文案要隐藏逻辑。

文案写作完成阶段,如何判断文案写得好不好?第一,大声朗读文案。第二,用视觉上是否和谐来判断文案。第三,把文案放一夜再看看。第四,寻求外部视角,找个好编辑。