《抱怨的艺术》 李方圆解读

《抱怨的艺术》| 李方圆解读.mp3

你好,欢迎每天听本书。我是李方圆。今天为你解读的书叫做《抱怨的艺术》。抱怨,也是一门艺术吗?提起抱怨,我们通常会觉得这是一件很消极的事情,充满了负能量。所以有人会劝我们说,别抱怨了,抱怨也解决不了问题,抱怨只会让别人讨厌你。多年前有一本畅销书,名字就叫《不抱怨的世界》,核心观点是抱怨是最消耗能量的无益举动。

但是,这本书却让我们进行另外一种思考——抱怨,一定是一件坏事吗?这本书的作者是来自美国的盖伊·温奇博士,他是纽约大学的心理学博士,也是研究如何减轻人们心理压力方面的专家。他觉得,有时候,我们确实是遭到了不公平的对待,碰到了一些让自己感到不痛快的事情,当然我们知道要转换思维,可是在当下,消极情绪就是产生了啊,我们也不应该憋着。

这本书的英文名字,翻译过来叫做“吱吱叫的轮子”。英语里有一句谚语叫,吱吱叫的轮子有油加。咱们中国也有一句谚语,叫“会哭的孩子有奶吃”。这些话都在提醒我们,抱怨也是有用的,适当搞出点动静,才能得到关注。如果一个人永远不抱怨,有什么问题都憋在心里,他的需求可能永远都不会被别人看到,甚至还会憋出病来。

所以,这本书秉持的理念是,我们不能一味地否定抱怨,抱怨自有其好处。当然,还有后半句话,要想发挥抱怨的好处,得找到正确的方法,让自己不受委屈,也不要伤害别人,还能真解决问题。

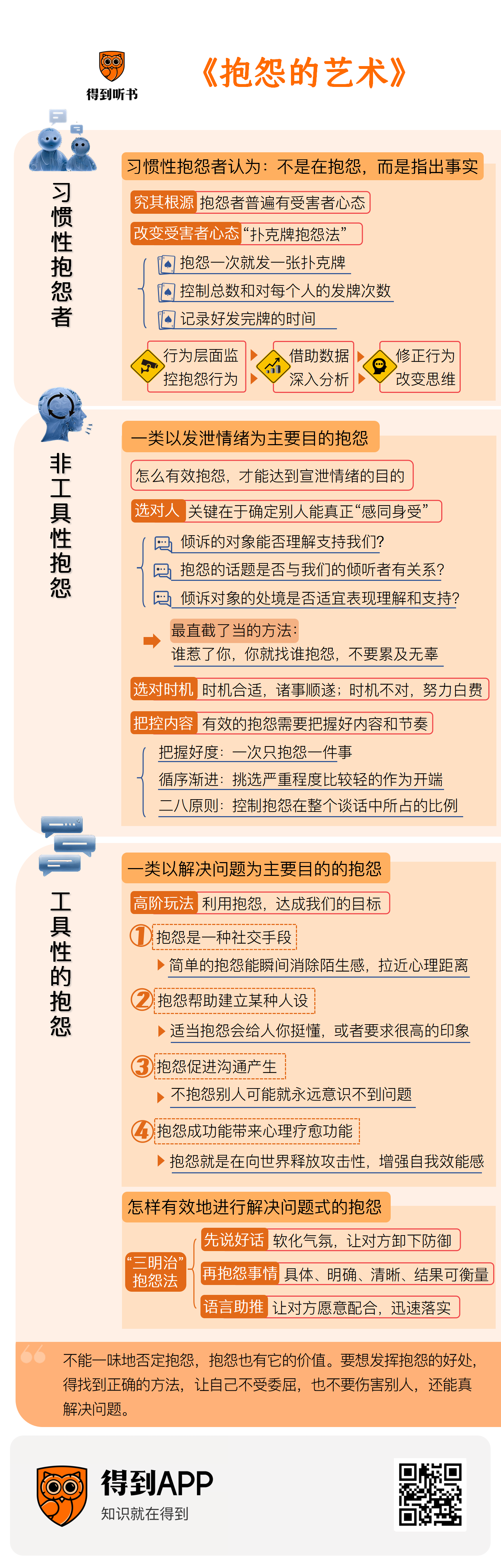

那怎么抱怨才是正确的呢?总结这本书,它把抱怨分为了两类,一类是以发泄情绪为主要目的的抱怨,我们可以叫它非工具性的抱怨;还有一类以解决问题为主要目的的抱怨,我们可以叫它工具性的抱怨。

在正式分类探讨正确抱怨的方法前,我们把一类人单拎出来讨论。这类人比较特殊,对他们来说,最需要的的确不是抱怨的方法,而是减少抱怨的次数。这一类人,叫做习惯性抱怨者。

你可能周围也有这样的人。他们似乎每天都有抱怨不完的事情,抱怨老板太苛刻了,上班的时间漫长,热水龙头里出来的热水真的不够热,连杯茶都泡不了。抱怨会议室的门吱吱作响,抱怨登不上新账户……你要是安慰他,他便会滋生新的抱怨。

为什么他们这么爱抱怨?作者说,一个很有意思的现象是,你要是真的问这些习惯性抱怨者会发现,在他们的主观认知里,自己根本不是在抱怨,而仅仅是指出了显而易见的事实。

书中举了一个例子。有一回,作者为一个家庭做心理治疗,这家的父亲一进门就开始对其他家庭成员抱怨:“汤米,难道你一定要背对着我坐吗?”而后又对他的妻子叫道:“为什么你就不能对他说些什么?怎么这种事老让我来说?”在30秒的时间里,这位父亲冒出了9次埋怨,很显然,这位父亲就是习惯性抱怨者。

但是,当作者指出他是习惯性抱怨者时,这位父亲出现了经典的反应,他翻了翻眼睛,特别不解地说:“我没有抱怨啊,我只是在说事实。”

作者一听就感觉出来了,为什么这家孩子有抑郁症倾向,因为这位父亲是习惯性抱怨者而不自知,他的行为已经压得孩子们喘不过气来了,可是他自己毫无察觉。

那么,为什么习惯性抱怨者不知道自己在抱怨呢?究其根源,是因为抱怨者普遍有一种受害者心态,他们倾向于觉得自己是被伤害的那一方,并且认为自己仅仅是对这个世界做出了适当的反应。就像这位父亲,他想当然地觉得孩子和妻子都在跟他对着干,他只是说出了事实。但是在作者看来,孩子和妻子其实没有什么不妥的地方。作者说,一旦我们把自己当作受害者,我们的思维就会完成剩余的事情,自动寻找作为受害者的情感验证。于是我们的世界处处布满了伤害我们的荆棘,整个世界都变扭曲了。

怎么去改变受害者心态呢?怎么帮助习惯性抱怨者,从情绪困境的泥潭走出来呢?作者在这里并没有给出什么大道理,而是给出了一个非常方便而直接的解决方案,我来给你分享。我给它起名叫“扑克牌抱怨法”。

就用这位父亲来举例。作者给了这位父亲12张扑克牌,分别是4张K、4张J和4张Q,然后对他说:“从今天开始,你一天可以抱怨12次。抱怨一次就用掉一张牌。K是给大儿子的,J是给小儿子的,Q是给妻子的。扑克牌一旦用完,你就不能再抱怨了。在一天结束后,所有的扑克牌都要交还给你,第二天再重新开始使用。还有,扑克牌是不可以转让的,每个人最多4张。”

接着,作者递给他一张空白的卡片,说:“你还需要记录下你每天用光一个人的扑克牌是在什么时候,是因为什么发出了这张扑克牌。就让我们跟随着学习曲线,用这个数据看看你能否与时间做斗争,最后能否做到在一天结束后手中还剩有扑克牌吧。”

你看,这种方法挺妙的,鉴于习惯性抱怨者都没意识到自己的抱怨行为,与他们进行受害者心态等思维和人格层面的剖析,恐怕难以推进。所以,不如先从最表层的行为层面上去监控,并且借助形成的数据进一步深入分析,引领习惯性抱怨者逐渐认清自己,进一步洞察原因,然后进行行为乃至思维层面的修正。这个方法是一个操作性很强的方法,如果你正在被习惯性抱怨者困扰,欢迎你用起来。

人

好,接下来,咱们就针对非习惯抱怨者,来好好依照开头的分类探讨一下,咱们先来说第一种,宣泄情绪式的抱怨。怎么有效抱怨才能达到宣泄情绪且不伤人的目的呢?这部分总结来看,作者清晰划分了抱怨所涉及的关键要素,分别是人、时机,以及内容。咱们就顺着这几个要素来逐一剖析。

作者说,要想获得真正的宣泄感,关键在于,确定那个人能否真正“感同身受”。要知道,我们心灵解放和宣泄压力的快乐程度,取决于倾听我们抱怨的人能否准确地理解我们表达的情感。然而,在现实生活中,我们常常会因为情绪上头,习惯性地找身边的人。结果就是,常觉得对方对你的痛苦视而不见,进而抱怨对方真是冷酷无情。其实不然,可能只是我们把人找错了,人家只是确实难以理解你的处境。

比如说,我们可能会向对我们处境一无所知的陌生人抱怨,这无疑是一种典型的交浅言深的行为。书中说了一个场景,有一个女生跟男朋友闹别扭了,特别生气地跑到洗手间哭,旁边恰好站着一位陌生的女士,也在补妆,这个女生处于极度情绪宣泄需求中,不假思索地就跟旁边这个女士抱怨说,我这个男朋友是如何差劲。按常理来说,女生对情感问题都很有共情力。但没想到,这个陌生女士却冷冰冰地回应说,我怎么知道你差不差劲?说完就走了。这个哭诉的女孩蒙了,感到更难过了,而且觉得对方特别没有礼貌。

但是,我们静下心来想想,真的是对方的错吗?她真的是一个适合承接我们抱怨的对象吗?我们怎么能奢望一个对我们情况毫不知情的陌生人,理解我们内心深处的抱怨呢?

作者还举了一个例子。有一次他跟同事去餐馆吃饭,就看到一个人,因为等了很长时间依然没有人为他们上菜,就抓住了一个路过的保洁人员,开始大吼:“我都等了15分钟了,还没人来,你,赶快跳进厨房去,给我准备午餐。”结果这个保洁人员既吃惊又困惑,哆哆嗦嗦地离开了。你看,这也是抱怨找错了对象。

你可能觉得,随便找个陌生人抱怨这种事情,太夸张了,现实生活中不常见。但仔细回顾一下过往,生活中,我们有多少次是跟刚认识不久的同事大肆吐槽公司的情况,跟刚认识不久的朋友倾诉自己复杂的原生家庭问题呢?这些不都是交浅言深的危险行为吗?

的确,有些时候,向陌生人倾诉也可能会有意外的收获。2009年,密歇根大学的一项研究表明,女生可以在短短的20分钟时间里向另一个完全陌生的女生诉说心事,陌生女生之间可以表现出令人惊叹的情感亲密程度。但,想想开头那个女生的遭遇,偶尔的意外收获,并不能成为我们随意选择抱怨对象的理由。

还有的时候,有的人的确跟我们关系很深,但是他跟我们的经历并不完全相同,我们说的领域他完全不懂,所以也没法理解你特定主题的抱怨。

就像很多大人常会不自觉地跟孩子抱怨自己的配偶,可是孩子经历太浅,理解不了夫妻之间复杂的情感关系,所以他也不知道应该怪谁,只会在一次次的抱怨下形成对家长负面的看法。再比如,当我们工作压力特别大时,会找闺蜜去抱怨,可如果闺蜜是一个家庭主妇,不懂职场的那一套规则,自然也难以给予我们精准有效的安慰,甚至会因为理解不了而产生厌烦情绪。你可能会问,都是我的伴侣和好朋友了,我不跟他们说跟谁说啊?那我们就要问一个问题,是否之前我们已经花了大量时间跟对方倾心沟通,让对方充分了解了我们的经历呢?如果没有,我们只是在自己有需要的时候才找对方大吐苦水,平时不需要的时候就推托说忙,不去沟通,那对方即使跟你是朋友,是亲人,也不可能懂你啊。

还有的时候,这个倾诉对象的处境不适合承接我们的抱怨。书中就说,有一个人去医院探望朋友,去了之后一个劲儿跟朋友抱怨说,医院停车可真难,太费劲了。你说这个抱怨的场景,是不是就很不合适?在生病的场景下,他人是很难跟你共情的,而且你还会给别人带来额外的压力。

那么,应该找谁去抱怨呢?作者说,在我们决定倾诉抱怨之前,应该停下来问自己三个问题。

第一,我们倾诉的对象能否理解支持我们?如果我们对对方不够了解,就该花点时间来分析下现有的迹象。例如,当我们抱怨时,不论用哪种方式表现出痛苦时,他是否表现出了关心,哪怕只有一点点?如果他没有,我们就应该去寻找新的倾诉对象。说明我们找错人了,他们不理解我们。

第二,抱怨的话题是否与我们的倾听者有关系?跟家庭主妇抱怨职场,跟对时尚毫无兴趣的朋友抱怨衣服款式,这些都会给对方造成困扰,我们自己也无法获得有效回应。

第三,我们倾诉对象的处境是否适宜表现理解和支持?例如去医院探望朋友时,我们最好将找个停车位有多难的抱怨,留给自己。

最后,作者还提到了一个更加直截了当的方法。说起来也非常简单,如果有机会,谁惹了你,你就找谁抱怨,不要殃及别人。作者说,人们经常拒绝跟当事人抱怨,却乐意将不满情绪向平均8至16个我们最亲近的人倾诉。我们没有把抱怨传递到最应该抱怨的人身上,反而让周围人遭殃。比如,遇到医院停车的问题,高效的做法是找医院的行政部反映情况。

不过,这件事说起来容易,做起来不容易。作者说,当事人往往出于怕麻烦的心理,或者对冲突的害怕,不愿意向对方直接抱怨,反而将抱怨宣泄给了身边亲近的人。那这就是避重就轻,累及无辜了。

时机

我们再接着说,抱怨不仅要找准人,还要巧妙拿捏抱怨的时机。

书里有一个案例。有一个女士是婚礼策划师,到她自己结婚的时候,自然对于婚礼的每一个执行细节要求很高。结果,当她穿着白纱走进会场的时候,突然发现婚礼餐桌上的插花摆错了位置。刹那间,她心中涌起了很多的不满和抱怨。

就在仪式刚落幕,宴会上的宾客们都还在那里谈笑风生的时候,她实在忍不住了,把执行公司的人叫过来,在宴会现场大骂一通,没有想到,执行公司的人因为场上还有他的潜在客户,拒不认账,直接就回骂了她,说她太矫情。你想,在自己的婚礼现场跟对方对骂,是个多糟糕的记忆。最后的结局是这位女士哭着跑出了自己的婚礼。

你看,这件事情,确实是别人先犯了错,你有抱怨的正当理由。但是,这位女士对抱怨时机的选择是非常不妥的。有什么事情我们可以等到婚礼圆满收场之后再说,对不对?在自己的婚礼现场,面对一个既定事实,冲动地去抱怨,破坏氛围,显然不是明智之举。

再来举一个生活中常见的例子。假设你跟朋友去看电影,观影结束后,你对电影评价很低,觉得它特别无聊,浪费时间。所以出了电影院之后,内心就想抱怨一下这个电影有多不好,但你一转头,看到好朋友一脸意犹未尽的兴奋表情,兴致勃勃地问你,你觉得这电影怎么样?请问这个时候,你是否应该即刻向朋友抱怨这个电影呢?

我相信你的答案肯定是,当然不该了。朋友在兴头上,咱们得识趣一点吧?是的,这就是时机问题。不是让你说假话,逢迎这个电影有多好,也不是让你憋在心里,不能抱怨,而是可以等到朋友的情绪稳定了,肾上腺激素回落到正常水平了,这个时候再与他分享你对电影的一些看法,你的朋友更有可能听得进去,甚至还可能与你展开一场很有意思的探讨。

内容

好,第三点,咱们来说一说怎么把控抱怨的内容。

在日常生活中,对于一些轻微的抱怨,像是电影不好看、对方把桌花位置摆错了等,处理起来还比较简单,我们就把这个事件和我们的感受原原本本说出来就行了。但是对于那些比较大的事件,情节错综复杂,或者很多在我们心里层层积压的小事件,作者提醒我们,要把握好度,一次最好只抱怨一件事,切不可一股脑地把所有不满和牢骚全部倾泻而出。尤其是亲密关系里,吵架时挺容易翻旧账,陈芝麻烂谷子的事件一次性翻出来,但是这样,给对方的情绪压力太大,即使对方共情能力很强,也会心生愤怒。

作者有一个比喻,我们的心中有一条抱怨之河,河的下游修筑着一座大坝,倾诉抱怨不是把这个大坝炸毁,让洪水汹涌肆虐,而是让你开闸放水,让河水缓缓流淌下去。

并且,在众多需要抱怨的事情当中,最好优先挑选那些严重程度比较轻的事件作为开端,让对方有一个适应的过程。如果对方反应还不错,听进去了,那么下一回,你就可以增加抱怨的强度,循序渐进地培养对方对你的接纳。

此外,我们还要注意抱怨在整个谈话中所占的比例。我们可以抱怨,但不能让一场谈话里只有抱怨。你有没有遇到这样一类人,他跟你谈了几个小时全是抱怨。这个人离开之后,回忆起这场谈话,你只有负面感受。最好是,把这个抱怨穿插在积极的沟通里。具体的比例是多少?作者就给了一个原则,叫二八原则,也就是说,一场谈话里,抱怨所占比例最好控制在百分之二十左右,剩下的百分之八十都是积极的交流。这样的话一场谈话下来,你把你自己的负面情绪也疏导了,该说的话也说出去了。同时这整场谈话的基调又是积极向上的,对方也会乐意跟你沟通。

好,以上就是关于宣泄情绪式的抱怨,我们要注意到的几个要点,用一句话总结就是,抱怨的时候找对人,找准时机,把握好抱怨的内容和节奏。

好,在第二部分咱们来讲一讲解决问题式的抱怨。这个时候,抱怨已然发生了角色转换,它不再是一个令人困扰的负担,而是成了我们做成事情的工具,我们可以利用抱怨,达成我们的目标。可以说,这是针对抱怨的高阶玩法。

先来问问大家,你能想到,抱怨除了能宣泄情绪之外,还有什么作用吗?书中列举了很多你可能想不到的好处。

比如说,你想过没有,抱怨是一种社交手段。当你进入一个新的工作单位,如果想快速融入集体,一个很好用的方法就是在私下跟其他人一起吐槽公司、吐槽老板,当然是轻微吐槽。你会发现,你们迅速就成为一帮人了。陌生人见面,一起抱怨一下天气:“今天天气太热了,我要热化了。”或者,“今天天气简直要冻死人。天气预报一点都不准!”这样简单的抱怨能瞬间消除彼此间的陌生感,拉近心理距离。

此外,抱怨能够帮我们建立某种人设。适当抱怨,会给人一种你挺懂这件事,或者对这件事要求很高的印象。假设,你未来的团队邀你共进晚餐,大家一起品酒,连续几个人都皱眉说,真的不咋样!现在轮到你了,你尝了一口,根本尝不出个所以然。这个时候,恐怕你会附和着未来的伙伴,抱怨说,确实不好喝。因为在这个场景下,谁也不想显得自己不懂行、格格不入。

抱怨还有一种功能,就是促进对方寻求解释,进而产生沟通的可能。如果你不抱怨,别人可能真就永远意识不到问题。你一直在心里积攒负面情绪,不断地给对方扣分,到最后把对方拉入黑名单,而对方觉得莫名其妙——你怎么平常不说?所以,适当的抱怨,最起码能让对方知道,你对这件事情不满,如果事出有因,他也有了一个解释的机会,也可能做出改正。

而且,抱怨还能带来心理疗愈功能,增强自我效能感。本质上说,抱怨就是在向世界释放攻击性。而如果这个世界承接住了你的攻击性,你会感到极大的安全感和效能感。作者说,他有一位来访者,是一个四十岁的单身未婚女性,她用上千美元注册了一个相亲账号,结果没有想到相亲平台特别不靠谱,给他推送的男生跟需求完全不符,甚至有的是结婚状态。她本来就有催婚的压力,这件事情让她感到格外的挫败。作者鼓励他说,你现在就要去找这个平台投诉,抱怨,然后让它退钱。别管过程多曲折,你一定要争取你的权利。最后这个平台还真就给这个女士退款了。

神奇的效果在哪里呢?作者再见到这女生的时候,发现她神采奕奕,一脸打了胜仗的模样,她整个人都振作起来了,就通过这一件事儿,她的精神面貌变了。所以,人有的时候真的是挺奇妙的。当一个人能把攻击性释放出来,而且还得到了正反馈,她就会瞬间真切地感受到自己被这个世界所接纳与认可。

好,以上就是抱怨的几个实用价值。那什么样的抱怨方式,才能真正发挥抱怨的作用呢?接下来,我们就来说一说,怎么样去有效地进行解决问题式的抱怨。你可能也意识到了,解决问题式的抱怨,基本等同另外一个概念,叫投诉。

在这里,作者介绍了这么一种方法,三明治法。你想想看,三明治是两片面包夹着肉。那这顶层的第一片面包,叫做中听的话。也就是说,我们千万不能一上来就投诉,抱怨,提需求,要先说一些好话,让对方软化,把气氛软化,让对方卸下防御。

三明治中间的这层肉,就是你要抱怨的事情。这个事情要具体、明确、清晰,更重要的是,它的结果应该是可以衡量的,因为这样你才知道自己的抱怨到底有没有效果。比如说,要求对方退货退款,或者要求他补偿你一个月的房租,或者你就想让他道歉。不能说,我们冲着解决问题去的,但是我们都不知道怎么衡量问题到底解决了没有。生活中,我们经常犯这种错误。我们凭着一时冲动去投诉,但根本没想过我们到底想要从这场投诉里获得什么?到底要为自己争取什么权益?

最底层那层面包,叫做助消化剂,就是通过语言的助推,最后再推对方一把,让对方愿意配合我们,并且迅速落实。

我们来展开这么一个案例。这个案例其实是作者在书的一开头提到的。他当时租了一个房子,刚租不久,旁边就有一块地正在施工,非常影响他的休息,于是他就向房东抱怨,要求降租金。我们来看看他的这封信是怎么写的。

首先一开头他说,在过去的两年半的时间里,我一直都住在这儿,并且非常喜欢在这里生活。我非常感激你把这个房子租给我。你看,一上来就说了第一层,中听的话。

接下来到肉这一层,也就是实质性的投诉。首先,他非常具体明确地提出了自己的需求。他说,我想请你考虑,将我的租金降低20%。毕竟我现在所住公寓的生活水准同我刚租的时候差距巨大。而且看上去,建筑工程没有多大进展,这种令人无法忍受的噪音还要持续数月。

最后一层,叫助消化剂。作者说,如果你能够帮助我,让我的租金与目前的实际生活质量匹配,我将不胜感激,我提前对你对我提议进行的考虑表示感谢。你看,这是通过表达感谢的方式激发对方助人的欲望。这里还有很经典的一句,叫,我会很乐意签署任何你认为有必要的弃权声明书。你们不再需要为噪音负责了。这就是为促进结果提供自己力所能及的努力,让对方看到你的诚意。也催促对方赶紧落实你的需求。

结果,房东收到这封信时,还真就愿意给作者低房租,而且他还跟作者说,他其实一开始并不想降房租,但是这封信写得真好,他改变主意了。

好,我们来总结一下三明治法。第一层面包,中听的话,让对方卸下防御;第二层肉,具体可衡量的需求;第三层面包,助消化剂,激发对方助人的欲望。而且,回顾作者的整封信,他的态度是非常缓和的。这也是一个特别重要的点,虽然我们遇到了不好的事情,但是既然我们今天不是来宣泄情绪的,是来解决问题,就要把我们的情绪控制好。

好,到这里,这本《抱怨的艺术》就为你讲完了。回顾一下整本书,它对平日里视为麻烦、负能量的抱怨,提出了自己的见解。它认为,只要用对方法,抱怨也有其价值。不过,对于一类特别的群体,也就是习惯性抱怨者来说,减少抱怨很有必要。我们可以用扑克牌抱怨法帮助他们进一步认清自己。

而后,我们将抱怨类型分为两种,分别是宣泄情绪式的抱怨,以及解决问题式的抱怨,并且分别给出了应对方法。在宣泄情绪式的抱怨这里,要注意对几个要素的把控,我们也可以回忆一下自己有没有在这些方面做错过。分别是找对人、找准时机,以及把握抱怨的强度和浓度,一次只抱怨一件事,而且遵循二八原则,抱怨内容只占整场谈话的20%。对于解决问题式的抱怨,作者重点分享了一个方法,三明治法。最后,希望这本书能带你找到适合你的抱怨方式,不委屈自己,不伤害别人,还能真解决问题。

好,以上就是今天的内容。欢迎你亲自去阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.扑克牌抱怨法

鉴于习惯性抱怨者都没意识到自己的抱怨行为,与他们进行受害者心态等思维和人格层面的剖析,恐怕难以推进。所以,不如先从最表层的行为层面上去监控。

2.关于宣泄情绪式的抱怨,我们要注意到的几个要点,抱怨的时候找对人,找准时机,把握好抱怨的内容和节奏。

3.关于解决问题式的抱怨,有一个实用方法,叫“三明治法”。