《情绪就是你的创造力》 李方圆解读

《情绪就是你的创造力》| 李方圆解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫做《情绪就是你的创造力》。这个标题简直把我们现代人最关注的两个主题融合到一起了,一个主题是,情绪;另一个主题是,创造力。

而且,这本书可以说把我们对于情绪和创造力的一般认识都给颠覆了。先来说情绪,我们现代人被各种情绪问题困扰,所以非常关注怎样排解负面情绪,让我们的情绪更加稳定,但是这本书会告诉我们,负面的情绪,在适当的范围之内,是可以提升我们的创造力的。

这个视角,也是我认为这本书尤为可贵的一点。它带我们升高了一个维度去看待情绪,不仅仅把情绪看作一个心理状态,还把它看成一种生产力资源。这个视角的转变,会重塑你对待情绪的方式。你会发现,无论是积极的情绪还是消极的情绪,只要我们能够以一种生产者的姿态去运用,都可以将其化为己用,成为创造力的源泉。

同时,这本书也提出了关于创造力的新洞见。天马行空就是有创造力吗?有人说孩子是最有创造力的,这话对吗?智商越高创造力越强吗?以及,你可能没听过一个概念,叫情绪创造力。创造力不是思维层面的事情嘛,怎么会有情绪创造力一说呢?在后续的讲述中,咱们来一一解答。

这本书的主要作者叫邱江。他是西南大学心理学部的教授,从2007年开始,他带领团队长期从事创造力,尤其是情绪对创造力影响的研究,团队在国内外高水平期刊发表过上百篇论文。

邱江老师把团队这么多年的研究成果和行业专家的核心研究整合成了这本书。所以这本书有点像一个论文集,观点密度很高,有的乍一看还相互矛盾。所以本次听书,我会为你高亮研究的核心成果,理清矛盾背后的统一性,并且还原理论对应的生活场景,让你能用最简单、轻松的方式把本书精华带走。

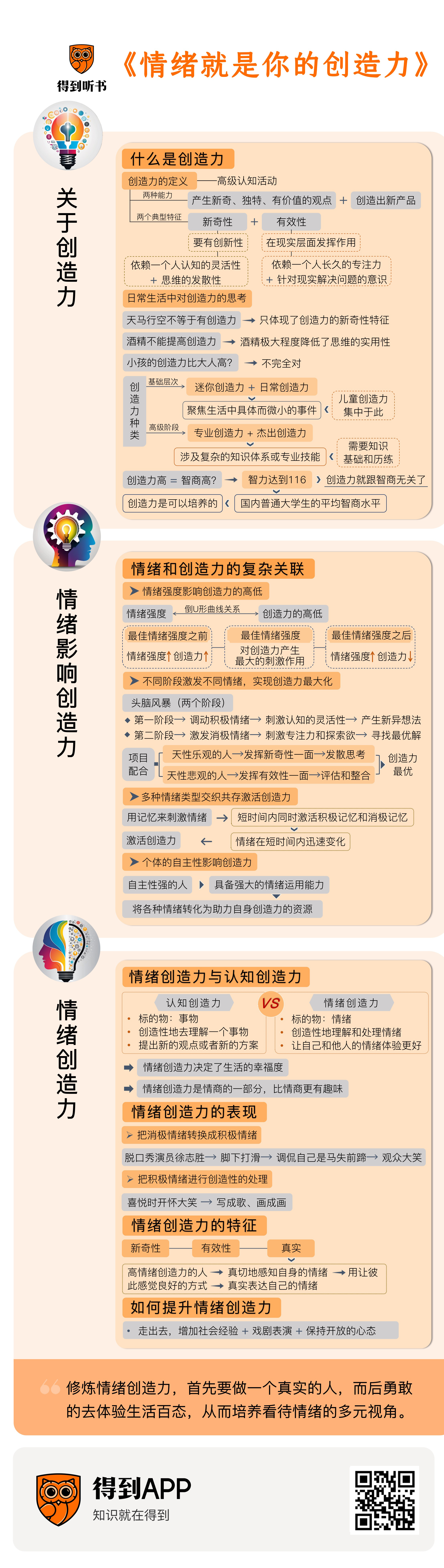

我们的解读主要分三个部分。第一部分,我们先来了解,创造力到底是什么?在这部分我会主要澄清人们对创造力的一些迷思。第二部分,也是本次解读最重点的部分,我们来了解,情绪是如何影响创造力的。第三部分,咱们来学一个新词,叫情绪创造力。它是创造力的一个分支,跟我们每个人的日常生活息息相关。它到底是什么意思?咱们会在这一部分了解到。

好,我们先来认识一下,到底什么是创造力?其实,近些年来,学界和大众对创造力的定义逐渐趋于一致了,认为,创造力是人类的一种高级认知活动,是人产生新奇、独特、有价值的观点或者创造出新产品的能力。一听这个定义,你可能觉得,跟你头脑中的认知差不多。但是这个定义中潜藏的意思,却容易被我们忽视。

根据刚说的定义,作者提炼出了创造力的两个最典型特征。第一是新奇性,也就是说,这个观点或者是产品要有创新性,不能沿袭旧模式。新奇性依赖一个人认知的灵活性,思维的发散性。这一点相信大家都能理解到。但是请注意,仅有新奇性是不够的,创造力还有第二个特征,叫有效性,也就是这个观念和产品能实实在在地在现实层面发挥作用。一个创意和产品对人没有价值,即使再新颖独特,也不是创造力的体现。而有效性,依赖的是一个人长久的专注力和针对现实解决问题的意识。

所以,问大家一个问题,有的人经常被评价想法天马行空,能想到很多常人想不到的新奇想法,这种人的创造力一定强吗?实际上,不一定。因为天马行空只体现了创造力的第一个特征,就是新奇性,但这些观点到底只是胡思乱想,还是真正的对社会有价值,还有待进一步的评定。我们不能把天马行空等于有创造力。

还有,有人说喝酒之后,人的创造力似乎会比较高,有道理吗?不是有典故说,诗仙李白总是在醉酒之后灵感泉涌,写出绝妙的诗句吗?确实,酒精会通过麻痹人的大脑,让平日头脑中被压抑的思维不经意地跳跃出来,所以会给人感觉这个人思维突然变灵活了。

但是,思维发散,只是完成了创造力展现的前半段,我们还需要评估,这种思维的实用性到底如何?研究发现,饮酒会让人的思考能力下降,这种状态下产生的想法,基本不靠谱。科幻作家刘慈欣就曾经讲,自己喝完酒之后觉得想法多得不得了,也好得不得了,一晚上能写出好几千字,可是第二天早晨起来一看,这写的是什么?

从刘慈欣的经历里我们可以看出,酒精的确能提高思维的活跃度,但是却极大降低了思维的实用性,所以不能说酒精提高了创造力。至于李白,作者说,是因为他本身就有深厚的诗歌创作能力,说不定不喝酒能写得更好呢。

除了这两个问题,我们日常生活中还有很多对创造力的迷思,我们一起来思考,加深我们对创造力的理解。

第一种说法是,小孩的创造力比大人高。有人说,孩童有着最无拘无束的想象力,长大成人之后思维反而受局限。作者说,这个说法不完全对,其实大人和小孩都有创造力,只是体现在不一样的维度。

有一位研究者把创造力分为了四种,叫迷你创造力、日常创造力、专业创造力和杰出创造力。迷你创造力、日常创造力是创造力中较为基础的层次,指的是在简单的、小范围的情景下,针对日常生活中的小问题,产生的一些新颖的解决方案。比如,将笔和小灯组合在一起,创造出一个可以在黑暗中书写的发光笔。这类创意不会涉及复杂的知识体系或专业技能。而专业创造力和杰出创造力指的是,在科学或者是艺术等领域,利用专业素养和深厚的知识积累,提出新的理论、方法,或者创造出新的产品。这是创造力的高阶体现。

儿童的创造力,主要集中在相对基础的迷你创造力和日常创造力,也就是说,他们聚焦的是生活中具体而微小的事件。要创造出影响社会的大成果,还是需要多年的学习和教育来做基础。就像我们熟知的一万小时定律,不练到一万小时,连驾驭一个行业都谈不上,更是难以企及创造力的境界。

尤其是对一些跟阅历、知识等高度相关的学科,比如语言、哲学、科学,往往是年纪越大,创造力越强。作者说,在我们这个时代,因为学科研究的跨领域性越来越明显,所以知识和阅历对人的影响远超之前所有的年代。所以,重大的创新成果,多数都是被中年及以后年龄段的人创造的。

不过,在音乐、体育、艺术等更加强调天分性的领域,创造力一般是在成年的早期,具体来说是在三十五岁之前,达到巅峰。

咱们再来看第二种说法:创造力高就等于聪明,等于智商高,这话有道理吗?

作者说,的确,创造力依赖敏捷的思维,以及解决问题的能力,这些都需要智商。但是有研究发现,智商达到了一定水平之后,就不再成为创造力的相关因素了。对于中等及以下智商水平的人来说,智力水平越高,创造力就越可能高。但是一旦智力达到一定水平,创造力就跟智商无关了。这个水平是多少?有研究发现,是一百一十六。这是什么水平?这是一个国内普通大学生的平均智商水平。也就是说,其实创造力并不像我们想象得那么的不可得,我们作为一个普通人,照样是可以培养出高创造力的。

好,那么怎么培养创造力呢?本书着重探讨的是情绪对创造力的影响。在第二部分,我们就来看看,如何利用情绪来影响创造力。

我们最容易想到的是,积极的情绪应该能促进创造力吧?人在比较高兴的时候,似乎容易产生新奇的想法。这句话是对的。有科学家提出了一个理论,叫认知修正理论,意思是积极的情绪可以修正人们过窄的认知视角,让人们关注事物的不同特性,从而发现事物之间的联系,提出创造性的想法。

也有实验证明了这个观点。研究者通过发放小礼物或者播放喜剧片段等方式来诱发被试者产生积极的情绪,然后再测试他们的创造力,发现被试者确实在创造力的测验中表现更好。

但是,先别急着得出结论,这本书里还提供了一些相反的观点。比如说,也有研究者认为,处于积极状态时,人们会倾向于认为周遭的环境是安全、稳定的,所以就不太愿意努力了。他们容易满足于自己想到的第一个还不错的点子,不愿意进一步深入思考。所以积极情绪是会抑制创造力的。

这话似乎也有道理啊。怎么针对同一类型的情绪,科学家们得出了两种相反的结论?好,我先卖个关子,咱们先来讲一讲消极情绪跟创造力的关系,最后我们再来统一做解答。

我们通常会认为,消极的情绪是会阻碍创造力的。人在郁闷、难受的时候什么都不愿意想了,还谈什么创造力呢?这句话也是正确的。有心理学家提出了一个理论,叫认知资源理论。这个认知资源指的就是大脑的处理能力。他认为,人的认知资源是有限的,如果人们有消极情绪,认知资源就会优先去处理消极情绪,因此进行正常思维活动的认知资源就会被挤占,所以消极情绪会对创造性活动起到阻碍作用。

但是,这本书里又提到了相反的表达。作者说,有研究发现,适当的焦虑有助于人们集中注意力,从而获得更加有创造性的绩效。还有研究发现,抑郁和创造性的成果之间存在正关系,因为人们感到抑郁时,反而会为了摆脱这种情绪而进行深刻思考,从而展现出创造性的成就。

这样听下来,我们都有点糊涂了,到底积极和消极的情绪,如何影响创造力呢?的确,情绪是一个复杂多变的事物,情绪跟创造力之间的关系是非常复杂的。本书的作者通过进一步地细分研究的变量和场景,最终理出了情绪和创造力的复杂关联。主要研究结论有四点,咱们一个个来说。

首先,其实积极的情绪和消极的情绪,都可以提升或者降低创造力,关键不在于情绪的类型,而是在于情绪的强度。

作者说,有研究发现,情绪的强度和创造力的高低之间呈现出一种倒U形的曲线。也就是说,存在一个最佳的情绪强度,能够对创造力产生最大的刺激作用。而在到达这个强度之前,随着情绪强度的增加,创造力是逐步提高的。过了最佳情绪强度之后,不管它是什么情绪类型,情绪强度越高,创造力反而会越低。而每个人的最佳情绪强度都是不一样的。

这个结论可以用我们刚才提到的认知资源理论解释。当情绪过于强烈的时候,无论是消极的情绪还是积极的情绪,都会挤占一部分的认知带宽,或者让认知资源释放不出来。如此一来,创造力当然会受到影响。但是,当情绪的强度还不够大,可以跟正常的思维活动并行的时候,它不挤占认知资源,而且会提高人的生理唤醒度,促进大脑的活跃程度,从而促进了创造力的发展。

好,以上是第一个结论。不管是积极情绪还是消极情绪,都是可以提升或者降低创造力的,关键在于情绪的强度。如果我们能够把握情绪的强度,使它处在一个最佳区间,无论什么类型的情绪,都可以提升我们的创造力。

咱们再来说第二个结论。假设,情绪强度一致,两种类型的情绪对于创造力的作用机制是不一样的。

积极情绪的主要作用是提高认知的开放度和灵活性。开放性会让人关注更多新异刺激,灵活性能够让人找到看似无关的事物和问题之间的联系。我们之前说,创造力有两个特征,一是新奇性,二是有效性。很显然,积极情绪促进的是创造力的第一个特征,就是新奇性的产生。

可是积极的情绪也有负面的作用,它会让人容易满足,所以虽然想出了很多个点子,但是很难继续探索产生更优解。也就是说,在创造力的第二个特点,有效性方面,积极情绪是有不利影响的。只是综合来看,在一定强度内,积极情绪的利大于弊。

但是,消极情绪却反过来了。消极情绪的主要作用是激发人们的专注力和深入的探究欲。当人们产生消极情绪的时候,会格外谨慎而专注地评估手头的方案,也会倾向于看到这些方案的问题,从而被倒逼着不断探索,最终找到最好的方案。你会发现,消极的情绪它是作用于创造力的第二个特征,有效性。而因为消极的情绪让人集中注意力,视野收窄,阻碍人们看到更广泛的观点,所以会阻碍新奇性的产生。

这对我们的启发是,我们可以针对积极情绪和消极情绪的不同影响,有意识地在问题解决的不同阶段,通过激发自己或者是他人的不同情绪,来实现创造力的最大化。

比如说,我们进行头脑风暴往往是分两个阶段,第一个阶段我们可以称为盲目变异阶段,也就是大家都可以尽可能发散地去想象,想到越多方案越好,越是出奇越好,在这个阶段我们就可以调动自己和他人的积极的情绪,来促进我们认知的灵活性和开放度。

在头脑风暴的后期,我们会进入一个选择性保留的阶段,也就是对之前的方案进行筛选和整合。这个阶段,我们需要一个严谨、专注和永不满足的态度,我们就可以引导团队,适当地处于一种消极的情绪中,比如有点焦虑、有点郁闷的那种情绪里,去倒逼我们找到最佳的方案。

还有一种解题思路是,我们可以找不同性格的人来配合完成一个项目。有的人天性乐观,他们喜欢发散思考,但是没有定力,思考深度也不够,他们就适合发挥创造力中新奇性的那一面。还有的人比较悲观,容易焦虑,他们适合发挥创造力中有效性的那一面,做方案的评估和整合工作。把这两类人搭配起来,让他们在不同的阶段分别承担主要任务,整个团队的创造力就会达到最优水平。

第三个结论,咱们来说说一个更加复杂的情绪状态,就是两种情绪类型交织共存。也就是说,一个人既感到高兴,又感到失落,感到紧张的同时,又体会到快乐,总之处于悲喜交加,苦乐交加,情绪混杂的状态。有研究表明,在这种状态下,人们的创造力会达到巅峰。

比如,有研究发现,初入职场的新人,既对自己很有自信,怀有乐观积极的情绪,同时在做事情时又担心自己不够优秀,有点忐忑不安。这种心理状态下的新员工,是产生创造性想法最多的。也有研究发现,当多种情绪共存时,人们容易产生顿悟。因为不同情绪类型的撞击和短时间的快速切换,容易打破思维局限,让人迸发出顿悟。

所以,从理想状态来说,产生创造力最有效的方式,不是单单有一种情绪,让不同的情绪同时存在于我们的身体,而且我们还要能驾驭住它们,不能让它们挤占认知带宽。这听起来就很难,甚至有人也会反驳说,这种状态不是会让人疯狂吗?的确,有研究发现,双向情感障碍者的创造力往往是很强的,尤其是双向情感障碍结合高智商。双向情感障碍,就是指患者的情绪时而高涨,时而低落,情绪极端变动。这类人的头脑里经常存在着多种不同的情绪,同时高智商又给了它们一个足够多的认知资源来承载情绪强度,所以两者结合,往往催生很强的创造力。

不过,我们绝不能为了创造力而牺牲身心健康,所以找到一个平衡很重要,这需要每个人根据自身的情况去拿捏。

怎么激发多类型的情绪?作者也提供了一个激发多类型情绪的可操作的方法,就是在短时间内同时激活自己积极的记忆和消极的记忆。也就是一会儿想想好事儿,想想这个事情好的一面,一会儿想想坏事,想想这个事情坏的一面,用记忆来刺激情绪,从而让情绪在短时间内迅速变化,从而激活创造力。

好,咱们再来说第四点结论,也是最后一个结论。情绪影响创造力中间,有一个关键的调节变量,那就是个体的自主性。

自主性就是指一个人知道自己想要什么,能够掌控自己的人生。为什么它是关键的调节变量呢?因为,研究发现,如果一个人的自主性较强,那么他无论是处于积极情绪,还是消极的情绪里,他都能够展现出强大的情绪运用能力。在积极情绪里,他不会因过度的喜悦而陷入骄傲自满的境地,相反,会充分利用积极情绪所带来的思维活跃度,挖掘自身更多的可能性。他也不会轻易地陷入消沉而无法自拔,反而会借助消极情绪所带来的压力,不断地逼迫自己深入思考。用咱们前面说的U形曲线理论来说,一个自主性高的人,他的最佳情绪强度离原点特别远,能驾驭很激烈的情绪。这类人,能够将各种情绪转化为助力自身创造力的资源,达到无论面对何种情绪都能为我所用的理想境界。

相反,一个自主性低的人,不知道自己要什么,经常被别人牵着鼻子走,那么他也会被情绪牵着鼻子走,一点点情绪波动就会导致思维混乱,进而阻碍创造力的发挥。

好,说到这里,知识点有点多,咱们把知识点串联一下,怎么利用情绪发挥最大的创造力水平呢?在方案产生阶段,激发自己和团队的积极情绪,从而刺激认知的灵活性,产生新异想法;在方案确定阶段,激发消极情绪,从而刺激专注力和探索欲,以精益求精的态度深度琢磨,寻找到最优解。在这个过程中,注意掌握情绪强度,不能让认知资源被情绪吸走,而是让情绪可以跟我们思考汇聚成一股力量,和情绪一起活在当下,该写稿写稿,该做事做事。同时,从长远的角度来看,修炼自主性是关键,自主性让我们成为情绪的主宰者,在不同情绪境遇下灵活应变,高效创造。

好,到这里,在第一部分,我们学习了什么是创造力;第二部分,我们进一步探讨了情绪对创造力的影响。在最后一个部分,咱们来学一个新词,叫做情绪创造力。

什么叫做情绪创造力?我们一般提到的创造力,包括我们在前两个部分提到的创造力,其实都是指认知创造力,它的标的物是事物,它指的是你能不能创造性地去理解一个事物,从而提出新的观点或者是新的方案。但情绪创造力的标的物是情绪,它指的是你能不能去创造性地理解和处理情绪,从而让自己和他人的情绪体验更好。

书里有一个例子。比如说,面对不小心被电了一下这个场景,大部分人就本能地体验到恐惧的情绪,之后遇到类似的场景就绕着道走。但是还有这么两类人,表现方式就跟普通人不太一样。有一类人,触电事件触发他产生了思考:为什么这里会漏电?怎么预防其他人被电到?于是他就展开研究,最终提出了一个创新性的解决方案。这一类人,就是高认知创造力的人。还有一类人,不是提出了一个创新方案,而是提供了一种新的情绪处理的方式。他们首先自我打趣说,有这样一次经历也挺有趣的,这世界上有几个人像我一样还被电过。同时,还把自己的感受详细地记了下来,编成段子讲给朋友们听。你看,这就是把消极的情绪转变成了积极的情绪,并且还做了写成段子这种新颖的处理。这类人就是有高情绪创造力的人。

为什么要单独把情绪创造力拿出来讲?因为,它对我们日常生活的体验很重要。你想想看,当我们去动用认知创造力的时候,大多数是在工作的场合,为了创造更高的生产力,但是回归到生活中,我们的生活是由一个个的情绪事件组成的,甚至其中包含很多个负面的情绪事件。所以能不能创造性地去理解和处理情绪,给自己和他人一个好体验,决定了我们生活的幸福度。

你可能觉得,这不就是我们平日说的情商嘛。不错,情绪创造力是情商的一部分,但情商这个词是指一般意义上的情绪处理能力,没有精准诠释出创意性这个要素。你在生活中会发现,有的人情商是高,但是处理问题都是规规矩矩的,似乎没有自己独特的思维方式,这类人就不能叫有高情绪创造力。情绪创造力比有情商更加有趣味,也会让别人觉得你这个人与众不同。

关于什么是情绪创造力的表现,咱们再来举几个例子。其实这类例子在脱口秀里特别多,说白了,脱口秀之所以好笑,因为它分享的都是一个个情绪体验的创新处理方式。如果用一个词来形容脱口秀演员的底层技能,我觉得不是表达力,也不是幽默感,而是情绪创造力。

比如,有一次,脱口秀演员徐志胜从后台走到台前的路上,突然脚下打滑,差点摔了一跤。他走在麦克风前,就调侃自己说,我刚才这一滑,就完全代表了我之前在这个舞台上的表现,叫做马失前蹄啊。他说完之后,观众大笑。这就是把一个消极的情绪转变成了活跃气氛的亮点。徐志胜就是有高情绪创造力的人。

当然情绪创造力也不仅限于转换消极情绪,对于积极情绪,也可以有创造性的处理方式。比如,大部分人表达喜悦就是开怀大笑,有人则是把它写成了歌,画成了画。不管这个作品有没有艺术价值,这个做法本身就是有情绪创造力的表现。

情绪创造力的特征跟我们讲的认知创造力基本一致,第一就是有新奇性,第二就是有效,能真正带给自己和他人好体验,而不是故作聪明把场子搞砸。

而格外值得注意的是,作者还提出了第三个特征,挺发人深省的,那就是,真实。作者说,一个高情绪创造力的人,一定是一个真实的人,他能够真切地感知自身的情绪,并且想办法用让彼此感觉良好的方式,把自己真实的情绪表达出来。如果为了追求表达效果,说言不由衷的话,即使有效果,也不能叫有情绪创造力。

比如说,如果我们收到了一份礼物,很抽象,没搞懂它能用来干什么,为了不让对方伤心,我们可能会说,我很喜欢。这就是一个没有情绪创造力的表达,因为第一没有新奇性,更重要的是,它不真实。因为你明明不喜欢。有情绪创造力的方式是什么呢?是你能把你的情绪真实地释放出来,同时不伤人。比如说有人会说,你这礼物真是外太空来的,我这个地球人得好好琢磨一下怎么用。这就是既真实表达了自己的困惑,又没有驳对方的面子。这就是保持了真实性的高情绪创造力表达。

说到这儿,你可能觉得情绪创造力真是生活的润滑剂,我也想掌握。最后咱们来说说,怎么能提升情绪创造力?作者特别指出,要走出去,增加社会经验。相同的事情经历得多了,自然能总结出一套独具个人特色的应对策略。情绪创造力也不是多神的事情,经历多了,你自然就懂了。比如有的人面对压力总能化压力为动力,从中挖掘出乐趣。这是因为这个人经受过太多大风大浪,所以学会了以更沉稳而且富有创意的心态去应对。

如果现在还没有那么多时间去体验生活百态,作者也提出,戏剧表演是一个训练情绪创造力的好方法。因为它可以让我们在短时间内经历多种情景,与剧中人物共情,增强我们的情绪理解和表达能力。戏剧演多了,会使我们在面对现实生活时,拥有更为敏锐的情绪感知力和更多样的处理技巧。

此外,保持开放的心态很重要。研究表明,情绪创造力与人格的开放性呈显著正相关。一个对事物持有高度开放态度、能够欣然接纳不同视角与可能性的人,在面对自身情绪体验时,也就更容易萌生出新奇独特的认知与处理方式。

到这里,咱们小结一下。想要提升情绪创造力,首先咱们要有勇气走出去,多去体验人生百态。 如果暂时没时间,可以通过戏剧表演的方式, 让我们在短时间内经历多种场景。最后请记得,保持开放,因为情绪创造力是跟人格的开放性显著正相关的。

好,到这里,这本书就为你解读完了,我们围绕着情绪和创造力这两个关键词,分享了三个方向的内容,一个方向是关于创造力的,我们要特别留意的是,创造力可不仅仅是天马行空,它必须具备有效性,对于现实世界产生真正的价值。第二个方向是关于情绪对于创造力的影响。在这一部分,我们发现,不管是积极的情绪还是消极的情绪,只要在可控的范围之内,都能够促进创造力。积极的情绪,可以刺激认知的开放性和灵活性,而消极的情绪则有助于专注力和深入探索欲的激发。第三个方向我们分享了一个新概念,叫情绪创造力,这是一个日常生活中非常实用的能力,它让我们可以真实地表达出自己的各种情绪,同时不伤人,还能让对方觉得我们很有魅力。而要修炼出这种能力,我们要首先做一个真实的人,而后要去勇敢地体验生活百态,从而培养我们看待情绪的多元视角。好,希望这本书能指导你在生活中去践行,把我们积极和消极的情绪都化为生产力,为我们所用。

好,以上就是今天的内容,欢迎你亲自阅读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.情绪不仅仅是一个心理状态,还是一种生产力资源。

2.积极的情绪和消极的情绪,都可以提升或者降低创造力,关键不在于情绪的类型,而是在于情绪的强度。而且,两种类型的情绪对于创造力的作用机制是不一样的。

3.认知创造力,它的标的物是事物,但情绪创造力的标的物是情绪,它指的是你能不能去创造性地理解和处理情绪,从而让自己和他人的情绪体验更好。