《娱乐至死》 张凯解读

《娱乐至死》| 张凯解读

关于作者

尼尔·波兹曼,美国著名的媒体文化研究学者、批评家,文化传播领域资深学者,在纽约大学创办了“媒体生态学”专业。

关于本书

这是一本讲媒介对人们意识形态所产生的影响的书。写于1985年,美国当时的电视行业已经非常发达了,将近有一代人的童年就是在电视的陪伴下度过的。因此,很多人开始大量尝试通过制作特定的电视节目来引导大家的价值观和思想。作者就给大家泼了一盆冷水,认为电视行业的行为很可能在未来导致一个现象,就是所有的文化会娱乐至死。

核心内容

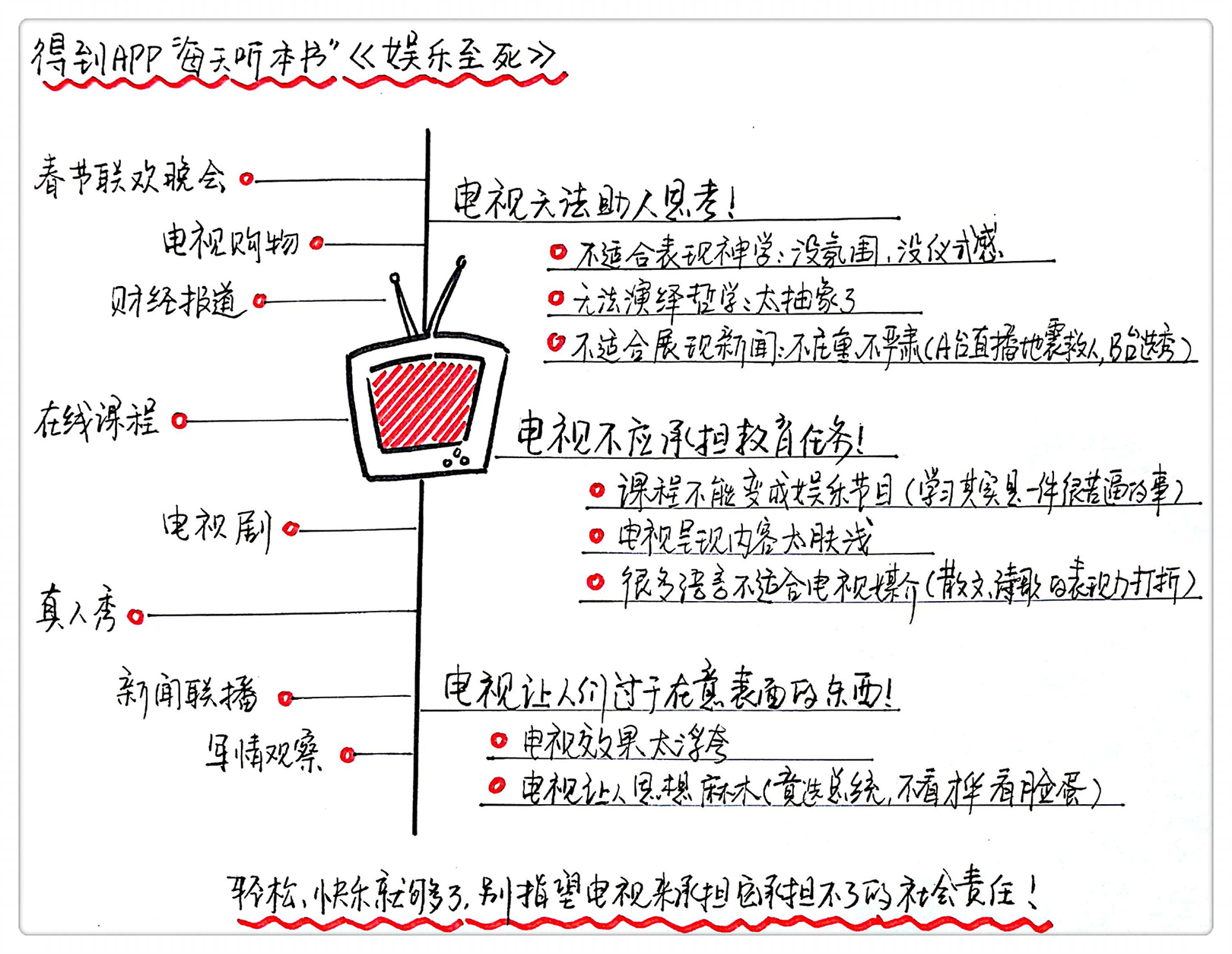

作者反对电视承担过多的责任,反对所有的事情都通过电视来表达,反对人们把本来应该严肃的事情过度娱乐化。本书第一方面是讲述了作者认为电视会让文化娱乐至死的原因,第二方面是给出解决的设想。

你好,欢迎每天听本书。今天说的这本书叫做《娱乐至死》,是一本讲媒介对人们意识形态所产生的影响的书。

书的作者叫做尼尔·波兹曼,是美国著名的媒体文化研究学者和批评家,在纽约大学有他创办的一个专业,就叫做“媒体生态学”,所以他算是文化传播领域的资深学者。这本书有一些年份了,它写于1985年,那时候我们中国的电视才刚刚普及,大多数人家里还都是黑白电视,频道也还不多,至于像样的节目就更少了。但是美国当时的电视行业已经非常发达了,看电视成了人们日常生活娱乐最重要的事,将近有一代人的童年就是在电视的陪伴下度过的,他们的频道种类非常丰富,甚至有人觉得电视这种媒介就是未来教育的主要工具,因此很多人开始大量尝试通过制作特定的电视节目来引导大家的价值观和思想。

这本来是个好事吧,毕竟电视上出现一些有教育意义、有品位、有思想的电视节目总算是好事吧,谁也不愿意自己的孩子整天就看电视上的那些娱乐垃圾节目长大。但是正当这些媒体人一腔热血干得热火朝天的时候,这本书的作者尼尔·波兹曼就跳出来给大家泼了一盆冷水,说你们可要注意了,你们这些电视人的行为很可能在未来导致一个现象,就是所有的文化会娱乐至死。

为什么他要这么说呢?他的这个结论是怎么得出来的?他的这盆冷水有什么现实意义呢?下面我们就从两个方面来看看作者的说法。第一方面我们看看作者认为电视会让文化娱乐至死的原因,第二方面我们讨论作者给出的解决方法是什么。

为什么作者说未来会出现一幅娱乐至死的场面呢?请注意,作者说的这个“至”是“至死不渝”的“至”,不是“导致”的“致”,这有啥区别呢?区别非常大,“导致”的这个“致”有一个因果关系在里面,从字面意思看会被解读为:娱乐本身是致命的,是一个危险的东西,我们应该反娱乐,因此经常有人会用这个词的字面意思去解释一些事情。比如很多人用这个词来指责现在的媒体娱乐化,内容低俗化,电视媒体没有起到引导大众价值观的作用,反正它表达的意思就是娱乐是思想变肤浅的原因,我们应该反娱乐、反低俗。

但是发明这个词的作者尼尔·波兹曼其实并不是这个意思。作者本来的意思是认为,电视娱乐是生活的一部分,它可以很好地给人们情感上的抚慰,不可或缺,甚至可以说电视就应该娱乐,就应该低俗,他自己也是承认自己是一个资深的电视迷。但是人们干了一件最坏的事情,就是企图让所有的事情都通过电视这种媒介来表现,这就大错特错了。

作者认为,电视可以娱乐大家,但是不应该把所有的事情都披上娱乐的外衣。这么说有点绕啊,我们说个具体一点的场景,假设在一个屋子里面,本来是有很多文化学者在里面,有研究法律的,有研究宗教的,有研究哲学的,各种各样,他们本来都是靠书写的方式和外界沟通,大众也都习惯了这种沟通方式,并且因此培养出了比较严谨的思考习惯和交流界面。但是突然这个房间里闯进来一个人,这个人是个小丑,有很好的表演天赋,他非常迎合大众的口味,大家想看啥他就表演啥,而且脸上始终带着微笑,目的就是让大家开心。这样一来,大众的目光和注意力自然就全部集中到了这个小丑的身上,小丑成了集万千宠爱于一身的幸运儿,我们都听过这么一句话,“能力越大,责任就越大”。

当这个小丑吸引了大众绝大多数注意力,成了大家生活中最主要的组成部分的时候,旁边就有人说了,欸,既然他的能力这么大,那他是不是应该顺带背负上引导大家价值观的责任呢?这时候旁边的律师就觉得应该,于是给这个小丑穿上了西装,让他讲一个法治节目。然后旁边的牧师也觉得应该,于是给他换上了袍子,让他顺带讲讲教义,教哲学的老师也按捺不住了,于是给小丑换上了工作装,让他给大家讲讲哲学。这本来没有啥问题,但是问题出在这个小丑的脸上始终挂着微笑,不管表演啥内容他始终是一副笑眯眯不正经的样子,这就让很多正经研究这些话题的人有些受不了。

于是本书的作者尼尔·波兹曼就站出来提议了,小丑就该干小丑的事,他只需要发挥自己的优势,把“娱乐大家”这件事做好就可以了,干吗要他背负那么多责任呢?勉强让他做这些事情,他也做不好,还会曲解大众对这些领域的认识,甚至导致一个很可怕的后果,就是引导所有人都想成为电视明星,而无心在自己的领域深耕细作。那这个小丑是谁呢?其实就是电视,所以作者本身其实并不反对电视这个媒介,他也不反对娱乐,他只是反对让电视这种媒介承担本不该它承担的责任。

为什么电视就不能承担这个责任呢?作者给出了3个原因。

第一点,作者认为电视这种媒介根本就没办法帮助人们思考,它天生就不适合表达深奥的思想内容。这不怪那些电视制作人啊,是电视这种媒体属性决定的。电视是什么,是用来看的,电视这种媒介和印刷品最大的不同之处在于电视有图像。

你看那些在电视台工作过的人,他们自然就会有一种冲动,就是和具体的图像死磕,他们要学各种各样的拍摄手法,做出各种各样漂亮的镜头,最后的目的就是要做出超高难度和具有审美价值的图像。为啥呢?因为识别图像这种能力其实是人的一种原始能力,一个小孩子学习第一个字母的时候,都是要在旁边配一张具体的图片。

我们从小学习语言的一个重要方式叫做看图说话,就是必须要有具体的东西和说的话对应上才能把话的意思表达清楚。随着越长越大,我们慢慢就有了识别抽象概念的能力,我们开始读大段的文字,文字就是很抽象的。你别看现在你识字很简单,其实你也是要经过很多年的训练才能获得这种能力,越往高需要的抽象能力就越强。比如知识分子都喜欢谈论理想、爱情、诗歌和远方,这些都是很抽象的东西,大多数人就觉得这些东西太虚,看不见摸不着的,没啥意思。而擅长抽象思考的人就觉得很有意思,他们觉得具体的东西反而没啥意思,那都是生活的琐碎。再往高走像哲学家、物理学家、数学家,比如爱因斯坦、牛顿、尼采这些人,他们全靠脑子里的想象进行工作,他们想的东西现实中根本看不见,这就需要很高的抽象能力。

理解这点之后我们再来看电视就发现问题所在了,它表现不出一些抽象的东西,比如你想做个电视节目讲宗教,你要怎么配图呢?你总不能给上帝画个肖像吧,更不能找个具体的人来演上帝吧,上帝那是每个人心目中的存在,一万个人就有一万种上帝的样子,你把他具体到一种形象的行为本身就伤害了上帝的神圣性,他起到的约束作用就会减弱,再加上宗教就是图的那个氛围和仪式感。比如摆本《圣经》或是十字架做祷告,在这样的氛围下人们感觉自己被净化了,被上帝关注了,而在电视上就完全没有这种感觉。人们会一边吃薯片一边看电视,一边运动一边看电视,觉得没意思顺手就换台了。宗教在电视上成了没有仪式,没有教义,没有传统,没有神学,更没有精神超脱的东西。在节目里,传教士成了头号人物,上帝在这种环境下只能当配角,所以宗教就不适合通过电视来宣讲和传播。

再比如哲学,那都是一些极度抽象的句子和概念,研究的东西都是些宇宙的性质,宇宙内物质演化的总规律,人在宇宙中的位置等等这些问题。你如果把它做成节目,要怎么给它配图呢?没法配。你可能会说了,那把它做成一个对话节目,找几个哲学家一起聊天行不行?行是行,但是这对观众了解哲学这个领域没一点帮助。对话节目一般主持人都会给嘉宾安排发言时间,那上面的时间都是争分夺秒的,给你5分钟时间让你说说对一个哲学命题的看法,你再牛也说不出个一二三来,不是能力不够,是因为时间根本不够,你一定会说一些大而浅的话,让别人听了等于没听,所以这个领域也不适合通过电视来表现。

再比如新闻,作者认为新闻也不应该通过电视来展现。为啥呢?他觉得这会消解新闻事件本身的严肃性。比如刚刚主持人才报道完某地发生了大规模的地震,死伤无数,一片哀嚎,人们酝酿的悲伤情绪还没找到出口呢,结果下一个瞬间就切换到一个欢快的奶茶广告了。这种形式的切换总会给人一种儿戏的感觉,它会暗示观众刚才报道的事件不重要,广告才重要。当然这些都是作者的小抱怨,要说有更好的报道形式吗?作者也提不出,作者只是在这里给大家提了个醒罢了。

所以综上所述,作者认为电视这种媒介天生自带的属性就是不适合表现一些抽象和深奥的东西。既然不适合,那就干脆别朝这个方向努力了,各个领域的专家就应该回到自己的领地,回到纸面工作上,回归逻辑和理性,电视就让它做自己的事就好了,不需要给它套各种外衣。

第二点,作者认为电视也压根不应该承担教育的任务。电视作为一种广受大众欢迎的媒介,它可以影响年轻人的兴趣和爱好,但是如果说要在电视上开发一种学习方式来代替学校教育,作者是不认同的,他觉得电视教育和学校教育完全是不同的两码事。

当时的美国有很多教育界的人都在努力做一件事,就是把课程变成娱乐节目,让大家在一边看电视,一边玩的同时顺带就学到了有用的知识。这个初心当然是好的,但是这种努力有没有效果呢?作者认为这就是一种妄念,不可能实现也不应该实现。因为他认为获得知识本来就是一件很困难的事,不管你能多么方便地获得信息素材,最后要把它转化成你自己的东西都要付出一定的耐力和汗水。

想要获得卓越的思辨能力对每个人来说都是一次艰苦的战斗,学习的本质就是不断地逃离舒适区,想要舒服就不是在学习,想要学习就舒服不了,想要跳过这个受苦的过程,轻轻松松地获得学校里经过长时间的训练才能获得的知识和思考方式是不可能的,而且电视教育和书本教育完全就不是一个层次的。

为什么这么说呢?首先电视表现的东西都非常浅,不能放一些很难的东西上去,它追求的是低阶顺应,就是天然要照顾那些水平最低的人。如果让大多数人都看不懂,那观众的切换成本是非常低的,一个按钮就换台了,所以电视讲的知识点都是不需要记忆、不需要思考和不需要忍受的东西,它们一定要以最浅显易懂的方式呈现。简单说,电视最照顾的是观众的满意度,而不关心观众能否获得成长。这是电视追求收视率天然导致的一个结果。

其次,电视也不需要阐释,就是不需要对新概念、新想法进行准确的定义和描述。任何新式的讨论和争辩,都会让电视变成广播,所以电视天然就是在追求戏剧性。那这么一个浅显易懂、不需要阐释的教育,作者说就不能叫教育了,只能叫做娱乐。真正的教育只能发生在学校里、书本里或是面对面的交谈,不管在哪里反正一定不是在电视里。

最后,他认为并不是所有的话语形式都适合从一种媒介转换成另外一种媒介。比如散文、小说可以很容易地从一种语言翻译成另外一种语言,但是诗歌就很难做到这一点。我们也许能大概翻译一首诗,但是在翻译的过程中也一定会丢掉一些东西,特别是原来诗歌有文化底蕴做支撑的那种美感,诗歌只要一翻译,它就会立马变成另外一首诗歌。再比如你好朋友的亲人去世了,你需要送去一个慰问,这时候你送一张卡片或是发一条短信过去所传达的情感就远远没有当面拥抱对方一下传达得多。再比如很多老师在线下讲课很有氛围,很能带动气氛,但是一到线上就不行了,他渲染氛围的能力一被拿掉,那讲的东西基本上就没有什么干货了。

所以当我们打算从一种媒介转化到另外一种媒介的时候,首先就要意识到一定有一些东西丢失了。就像教育想从纸质书转变到电视上,就一定会丢掉教育所推崇的最重要的东西,比如理性的思考,比如坚韧的耐力。所以作者就认为想要用电视来取代学校的教育本身就是一个很糟糕的想法。

第三点,作者认为电视让人们过于在意表面的东西。书里说,有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是把文化划为一座监狱,意思就是独裁式的统治会破坏人们的思想。这一点几乎每一个只要感受到的人都会引起警觉和反抗,还有一种也会达到同样的效果,但是这个影响是无声无息的,就是把文化变成一场滑稽戏。作者认为,在一个科技发达的时代里,造成精神毁灭的敌人更可能是一个满面笑容的人,而不是那种一眼看上去就让人心生怀疑和仇恨的人。在这样戏谑的文化环境下,根本不需要什么看守人,人们自己就会盯着这个让人思想麻木的东西。最后人们会退化成被动的受众,一切的公共事务会形同杂耍,如果按照这个趋势发展下去,那文化的灭亡也是迟早的事了。

比如林肯时代,两位候选人进行一场辩论的时间通常会长达八九个小时。人们会根据演说者的内容来进行一个选择判断,但是当人们习惯从电视上看候选人表演的时候,一个人的外表和逗笑能力就成了最关键的因素了。像美国前总统理查德·尼克松曾经就把自己的一场竞选失败归罪于化妆师的蓄意破坏,他还就如何当上总统这个问题给了肯尼迪一个建议,就是想当总统先减肥。虽然宪法对一个候选人的体重从来没提过,但是似乎一个胖子已经被剥夺了竞选任何高层政治职位的权利,像秃子或是外貌狰狞的人就会天然地被排斥在政治体制之外。电视似乎让竞选进入了一个新的阶段,就是政治家原本可以靠才华成功,最后必须要靠脸了。如果连竞选总统都要看外表,靠表演,那其他的事情就更加会以貌取人了。

从上面我们讲述的作者的观点可以看出,作者吐槽了很多电视的弊端,认为电视是站在文化对立面的,那就改善这种境况他有没有什么好的建议呢?作者很悲观地说,他也没有什么好建议,不过他对这个情景做了3个方面的推演,我们来听一听。

一种是限制大家看电视的时间,当然他自己也知道,这个事情是不可能成功的,其实还真有人发起过这个活动,就是大家都把电视关了。但是讽刺的是这个活动也是在电视上进行宣传的,就是说呼吁人们关掉电视的人,是通过电视告诉大家这个消息的,这种手段实在是对这个宣传活动最大的讽刺。还有一种作者也认为不可能成功,就是创作一种新型的电视节目,目的是告诉人们应该怎么看电视,向人们展示电视是怎么重新定义和改变人们对新闻、对政治辩论、对宗教思想等方面的看法的。这个想法一听也是不会成功的,因为大家最后肯定还是会在一片笑声中把这个节目当做一个普通的频道随手切换掉,况且让电视承担这种责任也是作者一直以来都强烈反对的。

那最后一种方法就只能是寄希望于学校了,让学校引导人们合理观看电视的限度,引导人们应该合理地远离某种媒介。不过作者对学校依然是持悲观态度的,他觉得学校本身还没有发展出这种媒介意识,他们自己都还搞不清电视教育和书本教育的区别,所以让他们做这个事也是难上加难。

总的来看,作者对电视的态度是比较抵触的,他承认电视的娱乐作用,同时又吐槽电视过度涉足其他领域,把几乎所有学术领域都变成了娱乐项目。

总之,作者非常担心美国的文化会因为大笑而最后体力枯竭,那他的这个看法在我们现在看来似乎是有点过于悲观了。作者是2003年去世的,他在世的时候智能手机和互联网还没有普及,如果他看到现在的人们可以自由地在互联网上选择自己想要的信息,每个人每天花在互联网上的时间是电视的好几倍,各种信息碎片化的程度比电视要严重几百倍,如果他看到这幅场景,不知作者会作何感想。他可能会突然发现自己一直担心的东西已经被另外的东西取代了,所有以前的问题也因为技术的进步消失了,就像以前人们总是为道路上马粪的问题发愁,最后不是马粪这个问题得到了解决,而是汽车的出现让马直接消失了。

现在的人们似乎已经不看电视了,人们大多数时间都会上网,网络同时可以存在严肃的事情和娱乐的事情。这相对于电视来说给人们的选择就大得多,那网络有没有作者提到的这些问题呢?当然也有,网络导致人们的注意力碎片化、思想肤浅化、对真相的不重视,这些问题依然存在,而且愈演愈烈,但是这是网络的问题吗?不是,说到底还是人们选择的问题。

有一点我认为作者是过于担心了,就是文化会因为娱乐的普及而消亡这个观点。文化是不会消亡的,不管是印刷时代、电视时代还是互联网时代,喜欢抽象思维,喜欢搞学术的人永远都喜欢,不喜欢的人也永远都不喜欢,这不会因为媒介的变化而变化,在电视时代不看书的人难道在印刷时代就会看吗?他们本来不关注这些高深的思想,在印刷时代就会关注吗?这些都不见得吧。所以不管媒介如何变化,我们能培养起一种媒介意识,认识到不同的媒介对人的影响是不同的是一件必要的事,以后的智能时代媒介会千变万化。不管怎么变,主动选择自己感兴趣的东西,不要沦为被动接受者,成为自己思想的主人都是最重要的事,抓住这一点,互联网的忧虑也就不存在了。

回顾一下,这本书是一个媒介研究学者对电视这种媒体的大吐槽,作者反对电视承担过多的责任,反对所有的事情都通过电视来表达,反对人们把本来应该严肃的事情过度娱乐化的做法。他不断地提醒我们,并不是所有的内容都可以在不同媒介中随意切换的。电视就应该做好电视该做的事,学校也应该就做好学校的事,它们不应该互相渗透得太厉害。如果人们意识不到这一点,那最后的结果很可能就是会像这本书最后一句话所说的,“人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不思考。”

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.电视媒介的属性决定了它不适合表达抽象和深奥的东西。

2.作者反对电视承担过多的责任,反对把本来应该严肃的事情过度娱乐化的做法。

3.作者担忧这样的结局:“人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不思考。”