《好吃》 赵超解读

《好吃》| 赵超解读

关于作者

马文·哈里斯1927年生于纽约,是二十世纪美国著名文化人类学家,美国人类学会普通人类学分会主席,曾先后执教于哥伦比亚大学和佛罗里达大学人类学系。代表作有《人类学理论的兴起》《牛、猪、战争与女巫:文化之谜》《食人族与国王:文化的起源》《文化唯物主义》《食物与演化》等。

马文·哈里斯视野开阔,关注的议题横跨种族、演化以及文化领域,并且观点独到,他因持有鲜明的唯物主义立场而广受业内争议,被美国《华盛顿邮报》形容为“所在领域的风暴中心”。

关于本书

《好吃:食物与文化之谜》最早源于作者1985年出版的一本小书,书名叫《神圣的牛和讨厌的猪》,这本书主要探讨的是印度人牛肉禁忌以及犹太人猪肉禁忌的起源问题。1998年,马文·哈里斯在原书的基础上又进行了扩充,增加了马、牛奶、昆虫、宠物以及人肉禁忌的案例,并且分析了美国人的肉类消费习惯的成因,形成了我们今天读到的这个版本。

核心内容

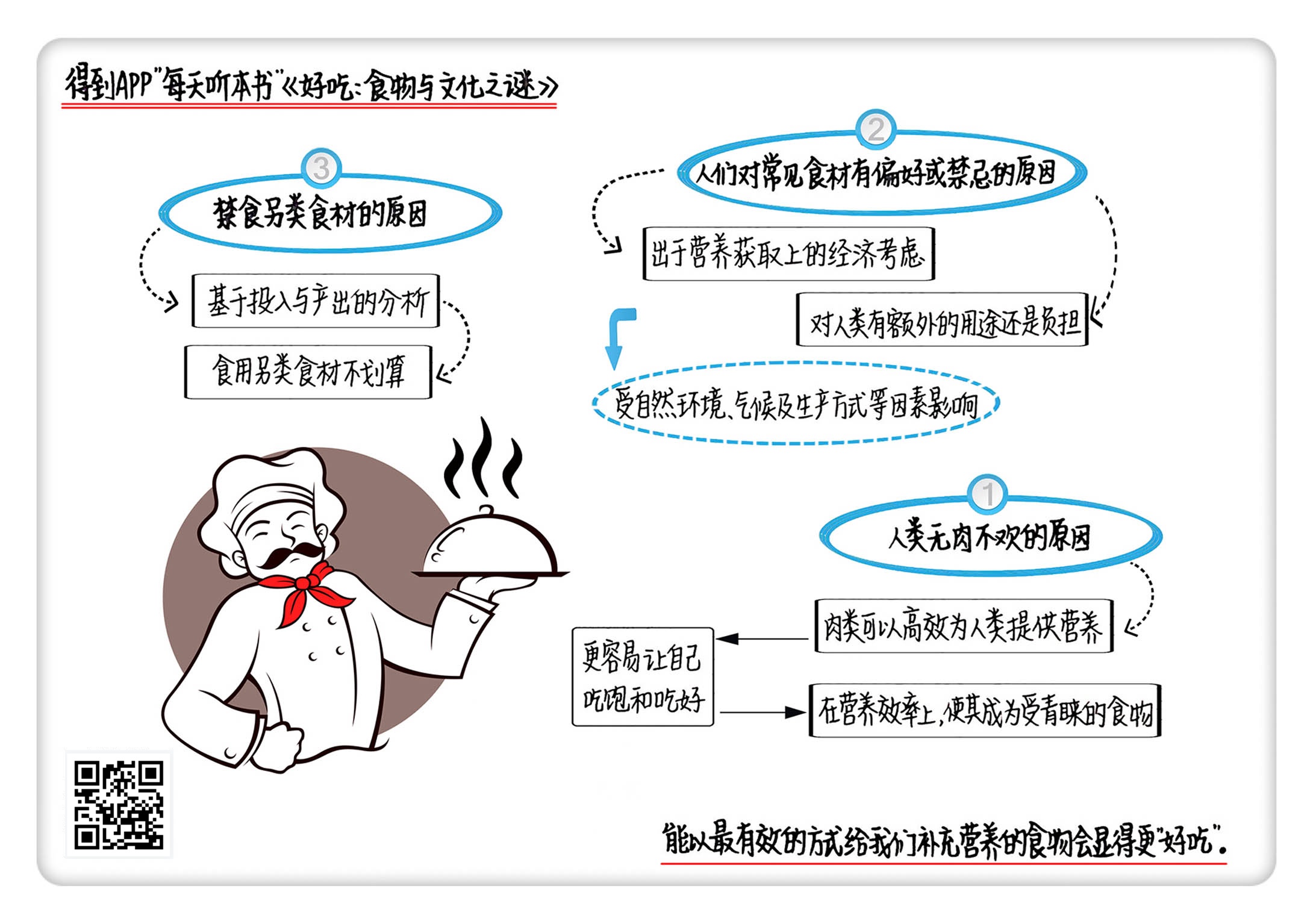

一种食物好不好吃,并不取决于它尝起来是什么味道,而是取决于特定环境中,这种食物能不能高效地带给人们营养以及生态上的好处。人类的口味不是由文化和价值观预先决定的,而是与自然环境、气候以及生产方式等因素密切相关。解答口味之谜的钥匙,就藏在对营养、生态的收支效益的分析中。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是一本关于“吃”的书,名字就叫《好吃:食物与文化之谜》。这本书的中文版大约有十九万字,我会用28分钟左右的时间,为你讲述其中的精髓:人们对于食物口味的偏爱,会受到文化因素的强烈影响,而这背后其实还藏有一条经济规律,那就是它吃起来划不划算。那些能以最有效的方式给我们补充营养的食物往往就会显得更“好吃”。

“吃”是人类永恒的主题,我们中的很多人现在动不动就以“吃货”自居,中国自古以来也常讲“民以食为天”。但具体到吃什么,不同民族的食谱可就千差万别了。你有没有想过,同样是人,为什么这个世界上的不同民族在饮食习惯上有那么大的差别?比如说,像蛆虫、老鼠这些我们想想就觉得恶心、更别提张嘴吃的东西,在有的民族那里却属于美味?一种食物被某种文化所青睐,到了另一种文化里却成为禁忌,这又是为什么?一个民族爱吃什么,不爱吃什么,为什么吃又为什么不吃,这些看似不起眼的问题,想要给出一个系统合理的解释也许还真不那么简单。

在马文·哈里斯看来,人类的口味不是由文化和价值观预先决定的,而是与自然环境、气候以及生产方式等因素密切相关。因此,解答口味之谜的钥匙,就藏在对营养、生态的收支效益的分析中。在《好吃》这本书里,马文·哈里斯拿我们能想到的大部分驯养动物、昆虫甚至人类自己作为例子,试图证明,人们为了获得等量营养的食物所付出的代价越少,这种食物就会越合乎人的胃口;反之,为一种食物付出的代价越高,这种食物就越不好吃。为了具体说明这一点,下面我就从三个问题入手,来为你讲述本书的主要内容。

第一个问题,人类无肉不欢的秘密是什么;第二个问题,我们对一些常见食材,例如马、牛、羊、猪肉以及奶制品为什么会有偏好或禁忌;第三个问题,为什么我们对一些另类食材,例如昆虫、宠物以及人肉等会有禁忌?

我们先来看第一个问题:人类无肉不欢的秘密。

下一次当你饿肚子的时候,想象一下面前摆着一盘热腾腾的鸡腿是种什么样的感觉。但如果把鸡腿换成煮白菜呢?为了缓解饥饿,你本能地更愿意选择哪种食物?对于这个问题,答案恐怕显而易见。当我们做出类似选择的时候,会发现对于肉食的渴望已经深刻地镌刻在了我们的基因里,即便是那些坚定的素食主义者,也需要培养格外强大的内心和定力,来抗拒肉食的诱惑。

从原始狩猎部落到现代工业化国家,人类不论社会发展程度如何,都会显示出类似的肉食偏好。有充分的数据表明,随着一个国家人均收入水平的提高,肉食在整个国家食品消费中的比重也会直线上升。比如,二战后日本经济腾飞的1961到1971年间,日本人食用动物蛋白的数量升高了37%,而植物蛋白的消费则下降了3%。同时,通过对50多个国家的研究发现,高收入阶层从动物性食品中摄取脂肪、蛋白质和热量要比低收入阶层多得多。

可以说,我们人类真的是一有机会就要吃肉的。在人类的食谱中,动物性食物和植物性食物所扮演的角色也是完全不同。在几乎所有人类社会当中,肉食都拥有比植物性食品高得多的地位。肉食是身份的象征,是社交的媒介。在古代人们祭祀、出征要烹羊宰牛,今天我们结婚、请客也要大排筵宴。人类学家研究的每一个部落或者村落社会,都会用分享肉食的办法来加强社会纽带,巩固同乡和亲族关系。

那么,为什么人类是对肉、而不是植物如此厚爱呢?要知道作为杂食性动物,人类可是什么都吃的,食材的选择范围十分广泛,比较不同文化提供的食谱也会发现,肉类和植物在食物结构中的比率也极为多变,这说明人类对于肉食的偏爱并不像食肉动物那样,是天生的或是没得选。

在马文·哈里斯看来,人类无肉不欢的原因只有两个字,那就是“经济”。肉食的特殊地位,源于它能比植物更高效地满足人类对于营养的需求。同样单位的熟食,肉类比大多数植物性食品都含有更多、更优质的蛋白质。像我们吃的肉、鱼、禽类和奶制品,富含了我们身体所需的维生素和矿物质,而所有这些都是植物性食物所稀缺的。简单来说,就是吃肉比吃素更容易喂饱自己,也更容易让自己吃好。肉食在营养效率上的这个特点,使它成了最受我们青睐的食物。

如果说肉类由于可以高效地为人类提供营养而变得好吃,那么,为什么这个世界上的不同民族在肉食种类的选择上存在这么大的差别?既然都是肉,营养成分也差不多,那为什么有的民族从来不吃牛肉、而有的民族从来不吃猪肉?

这就涉及到了《好吃》这本书要回答的第二个问题:我们对一些常见食材,例如马、牛、羊、猪肉以及奶制品偏好或禁忌的原因。

首先,我们来说说牛肉。如果一头牛可以选择自己出生地的话,它一定会选择印度。在印度,牛是被印度教奉为圣物的。尤其是白颜色的印度瘤牛,一辈子都可以过养尊处优地生活,老了更是可以肆无忌惮地在大街上招摇过市。印度教是坚决主张禁食牛肉的,那些习惯吃牛肉的西方人到了印度,观察到这种情况往往会觉得不可思议:禁止屠宰牛和吃牛肉的传统岂不大大减少了我们能吃的动物性食物的数量?这种做法是不是违反了人类营养摄取的高效率原则?

其实,在作者马文·哈里斯看来,在印度人禁食牛肉,并不是为了宗教信仰而故意牺牲人们的口腹之欲。在这个过程中,宗教的确发挥了作用,但这是结果而不是原因。印度教的牛肉禁忌并不是一直就有的,而是经过了一个漫长的演化过程。历史上,作为印度教的前身,婆罗门教在祭祀中对牛的宰杀现象还普遍存在。只是随着古代印度人口的增加,恒河流域有限的耕地开始面临“优先养活更多的人,还是优先养活更多肉牛”的问题。在与人争地的过程中,牛必然要给人让路。而随着放牧牛群的土地日益减少,它们的肉也变得越来越贵,吃牛肉的代价也越来越高。

与此同时,在没有机械力的年代,拥有多种能力、耐力和效率的牛开始承担起了农业生产的重任,除了耕地、还要为人们提供牛奶。所以在印度,牛并不是无缘无故地就被奉为圣物的,牛的崇高地位是因为它们有用。而这也可以解释,为什么在拥有更多耕地的印度北部地区,公牛的数量是母牛的两倍,而在耕地稀少的印度南部,能产奶的母牛数量变成了公牛的三倍。

通过保护和禁食牛肉,印度人选择了一种更富有生产效率的农耕体制。所以说印度人的牛肉禁忌,是一种在特定的环境下为了更为经济地获取营养而采取的策略。牛肉提供的营养固然重要,但是鉴于牛这种动物在传统农耕体系中所扮演的重要角色,综合考量之下,吃牛肉就变得很不划算了。

与印度人不吃牛肉形成鲜明对照的是,在地球的另一端,牛肉却成为美国人消费最多的肉类。这又是为什么呢?在我们的印象中,好像美国人天生就爱吃牛肉,但实际上并不是这样的。

要知道,美国最初是由一批来自英国的信奉加尔文教的清教徒参与建立的。你可能对这段历史不太熟悉,我简单给你解释一下其中的渊源。由于在宗教信仰上,这些清教徒主张越过英国国教的领袖——也就是国王,直接同上帝对话,这种当时看来非常激进的观念,让他们备受英国政府的迫害。1620年,为了寻求自由,最早的一批清教徒乘坐著名的“五月花号”帆船从英国抵达了北美大陆。

在一开始的殖民岁月里,他们仍然承袭着从母国英国带过来的饮食传统:这批清教徒吃的肉类主要是羊肉,而牛肉并没有出现在他们的食谱里。说到原因,在英国,没有大型饲养场而又缺乏牧场,只适合山羊、绵羊这种体型较小的动物。同时,英国人主要把山羊当做一种奶源,山羊肉只是一个副产品,而绵羊除了提供肉食之外,更重要的是可以为英国发达的毛纺织业提供原材料。

但是,羊肉所具有的这些优势到了美国全都不复存在了。殖民时期的美国拥有广阔的土地可以作为牧场,在这种条件下,养牛所获得的肉和奶的产出比显然要比养羊要高,因此吃牛肉成了一件比吃羊肉更经济的事情。同时,美国南方种植园的存在,使得美国主要发展的是棉纺织业,因此也不需要羊毛作为原材料。就这样,在新大陆,牛肉很快战胜了羊肉,成为后来美国人餐桌上的主食。

对于现代美国人来说,牛肉之所以好吃,还和二十世纪牛肉生产方式和消费方式的变化有关。混合饲料的出现,缩短了肉牛的生长周期,进一步降低了生产牛肉的成本。与此同时,快餐产业的兴起,特别是牛肉汉堡的出现,进一步刺激了牛肉的消费。如今,地位如日中天的牛肉早就变成了美国文化的一个重要象征,并且随着这个国家的强势地位输出到了全世界。所有立志向美国学习的国家,除了学习美国的制度,也大都学到了美国人爱吃牛肉的习惯。比如日本在明治维新时代就曾经把吃牛肉作为强健日本人体格、振兴日本民族的国策,也模仿美国人的做法,培育更优质的品种,让牛肉变得更好吃。如今闻名世界的“神户牛”,就是这种文化输出的成果。

好了,说完牛肉,我们再来说说猪肉。跟牛肉的故事一样,这个世界上有些民族爱吃猪肉,有些民族则从来不吃猪肉。两千多年来,犹太民族就始终严格遵循着猪肉的禁忌,而在美国,猪肉却是仅次于牛肉的第二大肉类消费品,在中国古代汉族人的传统饮食里面,猪肉也一直是最主要的肉类食材之一。

但是,同样是宗教禁忌,犹太人禁食猪肉和印度人禁食牛肉的理由完全不同。牛在印度人那里是神圣的,但如果你问一个犹太人为什么不吃猪肉,他可能会告诉你,猪不在《旧约》允许食用的动物名单里。作为犹太人最重要的律法书,《旧约·利未记》规定,陆地上的动物,只有反刍的偶蹄类动物是洁净的和可以食用的。而猪由于不反刍,也就是说不像牛羊那样有好几个胃,可以把半消化的食物从胃里返回嘴里再次咀嚼,因此不属于可以吃的洁净的动物。

作为犹太教和基督教共同的经典,《旧约》经书里的内容与犹太人还有后来基督徒的上帝信仰密不可分,但是如果我们抛开信仰的成分,单纯把《旧约》作为一部反映犹太民族历史和社会生活的百科全书,我们还是可以按照之前的一贯思路,从“投入产出效率”的角度做一番分析。

如果单从营养供给的角度看,禁食猪肉,一开始看上去就比禁食牛肉更加的不明智。因为在所有的家养哺乳动物中,猪把吃下去的东西转化为肉的效率是最高的。猪毕其一生可以把它饲料35%的能量转化为自己身上的肉,而羊只能转换食物能量的13%,牛的转化率就更低,只有6.5%。不仅如此,猪还具有繁殖快、产仔多的特点。所以看上去,在为人类提供肉食方面,猪是一个再完美不过的选项。可为什么古代犹太人还要禁食猪肉呢?

问题就出在猪这种动物独特的习性上。与牛和羊这些反刍动物不同,猪不属于草食类动物,而是属于谷食类动物。它不能消化那些高纤维的食物,只能吃像麦子、玉米、土豆、黄豆这样的低纤维食物。这就意味着,人和猪在口粮上存在竞争关系,人必须把自己吃的粮食的一部分拿来喂猪。不仅如此,猪喜欢呆在阴凉潮湿的森林谷地和河岸地区,它的体温调节系统较差,特别受不了炎热、干燥和日晒。世界上喜欢吃猪肉的地区,都拥有丰富的粮食储备且环境适宜,例如美国中部纵贯南北的玉米种植带,提供了养猪所必需的剩余粮食。再比如东亚地区的农业生产体系,也为猪这种动物分配了合适的生态角色。但是,这些条件在历史上犹太人生活的古代迦南,也就是现在的巴勒斯坦地区却并不具备。

我们都知道,中东地区的气候以炎热、干燥著称,在这里要把猪养好,就意味着得专门给它们建造人工遮荫和降温的设施,还得提供让它们用于爬滚的水,这些都是要花昂贵的成本的。因此,尽管猪肉本身的粮食转化率高,但是放在特定的环境中时,饲养猪就比饲养反刍动物要付出高得多的代价,其表面的收益便抵消了,猪肉变得不经济。而当越来越多的人觉得猪是一种浪费资源的存在的时候,猪就慢慢变成了人们讨厌的动物,而禁食猪肉的传统也就慢慢形成了。

除了牛羊肉和猪肉,在《好吃》这本书里,马文·哈里斯还提到了马肉。人类对于马肉的喜好和禁忌实际上是经历了不断起伏的过程,但马肉一直没有成为人类餐桌上的主流,这一方面是因为马肉的投入产出比过低,马消化牧草的有效率只有牛的三分之二,同时,马又比较好动,新陈代谢和能量消耗要比牛要快得多。另外一个更重要的原因,是在古代,马是一种重要的军事资源,尤其是战争年代,对于马肉的禁忌会明显加强。而只有当马的数量多起来而其它肉食稀缺时,马肉的禁忌才会松弛下来。

前面谈到了牛羊猪马,我们再来说一种既常见又特殊的食品,那就是牛奶。在人类饮食的历史上,牛奶之所以特殊,是因为我们刚才谈到的其它食物,关于它们的口味之争还都只是停留在文化层面,而古代各民族爱不爱喝牛奶,却实实在在地在他们的基因里留下了痕迹。

你有没有发现,在我们中国的传统菜谱里面基本没有奶制的菜。对许多像我们这样的成年人来说,牛奶不是一个爱不爱喝的问题,而是一个能不能喝的问题。95%以上的东亚人在喝完牛奶之后都会有不同程度的胀气、拉肚子等一系列不舒服的症状,这种症状在75%的黑人以及绝大部分印第安人那里同样存在。之所以出现这种情况,是因为从成年以后,我们的身体里就开始缺少一种能够消化乳糖的酶。这种酶在我们的儿童时期还存在,帮助我们消化母乳,而在断奶之后,体内的乳糖酶就没什么用了,所以它的活性就逐渐下降甚至消失,导致成年人不能很好地消化乳制品。

但是,生活在阿尔卑斯山以北的欧洲人却是个例外。遗传学家研究发现,北欧人祖先的基因曾经发生过某种突变,使得乳糖酶可以终生保持活性,因此95%以上的北欧人喝牛奶的时候都不会产生乳糖不耐受的情况。那么,这种遗传变异是如何发生的呢?这就又要回到我们前面谈到的“人类饮食偏好的形成原因”这个问题上了。

前面我们提到了,人类之所以形成特定的饮食偏好,不是出于文化上的主动选择,而是出于营养获取上的经济考虑。欧洲人之所以演化出了消化乳糖的能力,是因为牛奶中所含有的某些营养物质对于他们的生存环境来说是不可替代的,这种营养物质就是钙。北欧人生活的地区,由于光照较弱,又缺少其它的钙质来源,因此在面对富含钙元素的乳制品时形成了强烈的演化压力,只有那些乳糖吸收能力强的人才能生存下来。而对于中国人来说,这种演化压力并不存在,华北平原上有充足的日照,有富含钙质的绿色蔬菜、黄豆等都可以补充生存所需钙质,跟这些食物相比,牛奶虽然富含钙质,但并非不可缺少。同时饲养奶牛的成本也并不低,既然获取牛奶这种食物既没有成本优势又没有特殊价值,中国人吸收乳糖的能力普遍较低就一点也不奇怪了。

以上就是《好吃》这本书要回答的第二个问题。简单总结一下,我们谈到了人类常见的几种食材,牛肉、羊肉、猪肉、马肉以及牛奶,分析了它们为什么会在不同的文化中形成不同的饮食禁忌或者偏好。

如果我们把思路再往前延伸一下,把目光从我们餐桌上常见的动物性食品转移到那些生活在我们身边、我们却从来想不到要吃它们的动物身上。马文·哈里斯对于口味偏好的分析在诸如昆虫、宠物甚至人肉身上,还依然适用么?

这就引出了这本书的第三个问题:对于一些另类的“食材”,我们为什么能够保持饮食上的禁忌?

对于这样一个问题,马文·哈里斯仍然秉持着同样的分析思路。抛开我们听说把昆虫当做食物时的恶心、把宠物当做食物时的愤怒以及把人肉当做食物时的震惊,单纯出于理性的角度,我们还是需要承认,一切形式的肉类对于人类都是具有营养价值的,从这个意义上讲,所谓的饮食禁忌从来都是相对的。也许你会觉得吃昆虫的人不正常,觉得吃宠物的人残忍,更不要提那些变态的食人族了。但纵观人类历史,对于这些另类食材的享用一直贯穿在整个的人类历史中。

以昆虫为例,马文·哈里斯在书中抛出的观点是:我们不吃虫子不是因为它们脏并且让人恶心,相反,它们脏并且令人恶心是因为我们不吃它们。人类历史上,几乎世界各个角落的人类都有吃昆虫的记录,直到最近,大多数的人类文化至少认为有一些昆虫是好吃的。远的不说,进入我们中餐的食材就有蚕蛹、知了、豆虫、蚂蚱还有蜜蜂。那么,既然吃昆虫曾经是或者仍然是数百种文化都认可的一种进食方式,它为什么仍然会被许多西方人所厌恶呢?

问题的答案,恐怕还得从考察吃昆虫或其他小动物所付出的代价与所得到的收益的比值入手。尽管昆虫是地球上最多的生物,并且富含蛋白质和脂肪,但这里面有一个热量回报率的问题。简单来说,由于单个昆虫的体积一般都比较小,所以同样为了填饱肚子、获取相同的热量,需要收集许多许多的昆虫才能抵得上一只猪、一头牛、羊这样的大型牲畜带给我们的热量。而收集这些昆虫所消耗的热量,则要高于饲养家畜的热量损耗。收支情况一比较就很容易理解,为什么在人类进入农业社会之后,昆虫充其量只能算人类食品仓库里的候补营养源了。

同样的分析思路也可以放在宠物甚至人类自己身上。例如,西方人不吃狗肉,并不是因为狗天生就讨人喜爱,而是因为作为宠物和生活伙伴的狗比作为肉食的狗能够给人提供更多的价值。相比之下,吃狗肉的文化一般都缺乏大量可供选择的动物食物来源,狗活着的时候所提供的服务不足以超过它们死后所提供的肉食的价值。再比如说,人的同类相食在历史上同样屡见不鲜。在人类进入农业社会以前,许多原始部落里都有“战争食人传统”,就是把战争中抓获的俘虏吃掉。但后来这种现象越来越少了,从成本收益的角度分析一下也不难理解:与其摄取人肉的那一点点营养,还不如把战俘当做可以支配的劳动力获得的好处多。

说到这儿,今天的内容就聊差不多了。下面,来简单总结一下今天为你分享的内容。

首先,我们说到了人类无肉不欢的原因,是由于肉食比植物性食物更能高效率地满足人类对于优质蛋白质、维生素以及矿物质等营养元素的需求。吃肉比吃素更容易喂饱自己,也更容易让自己吃好。

其次,我们说到了马、牛、羊、猪肉以及奶制品等一些常见食材在不同文化中被偏爱或者被禁忌的原因。从营养收支和生态收支的角度看,被偏爱的肉类都是相似的,被禁忌的肉类则各有各的“不经济”。而一种动物是被神化还是被厌弃,取决于它对人类是有额外的用途还是有额外的负担。

最后,我们说到了人类禁食昆虫、宠物以及人肉等另类食材的原因。这种原因同样是基于一种“投入——产出分析”,使得食用这些另类食材成为一件不划算的事情。

以上就是《好吃》这本书的主要内容,希望书里面对人类饮食文化富有想象力、甚至是大胆的分析能够给你留下印象。通过冷静地分析、客观地理解哪怕是最匪夷所思的事情,马文·哈里斯展示了一个文化人类学家的自我修养。在学术界,马文·哈里斯的学说被称作“文化唯物主义”,大意是说我们的主观文化其实都可以找到客观的根源,就像解答人类的口味之谜的钥匙,就藏在对营养、生态的收支效益所进行的分析中一样。表面上,是好吃不好吃的感受,骨子里,却是经济不经济的考量,决定我们口味的,是经济基础而不是上层建筑,是物质资料的生产方式,而不是观念和意识形态。

我们经常会觉得,我们的口味是一种特别主观的东西,但实际上,我们的口味、甚至是我们的观念、思维往往都是被框定在一种文化习惯之内。我们笃信自己的传统,认为传统成就了我们的独特性,但实际上这些文化传统、观念都是随着自然以及社会环境的改变而改变的。明白了这一点,我们才能更好地形成看待我们观念和传统的视角,而这也是《好吃》这本书的价值所在。

撰稿:赵超 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.人类无肉不欢的原因,是由于肉食比植物性食物更能高效率地满足人类对于优质蛋白质、维生素以及矿物质等营养元素的需求。

2.从营养收支和生态收支的角度看,被偏爱的肉类都是相似的,被禁忌的肉类则各有各的“不经济”。而一种动物是被神化还是被厌弃,取决于它对人类是有额外的用途还是有额外的负担。

3.人类禁食昆虫、宠物以及人肉等另类食材,同样是基于一种“投入——产出分析”。