《圣诞忆旧集》 黄昱宁工作室解读

《圣诞忆旧集》| 黄昱宁工作室解读

这张贺卡是为你准备的,长按保存图片,并分享给家人、朋友,就能把这份圣诞礼送到他们耳旁。

关于作者

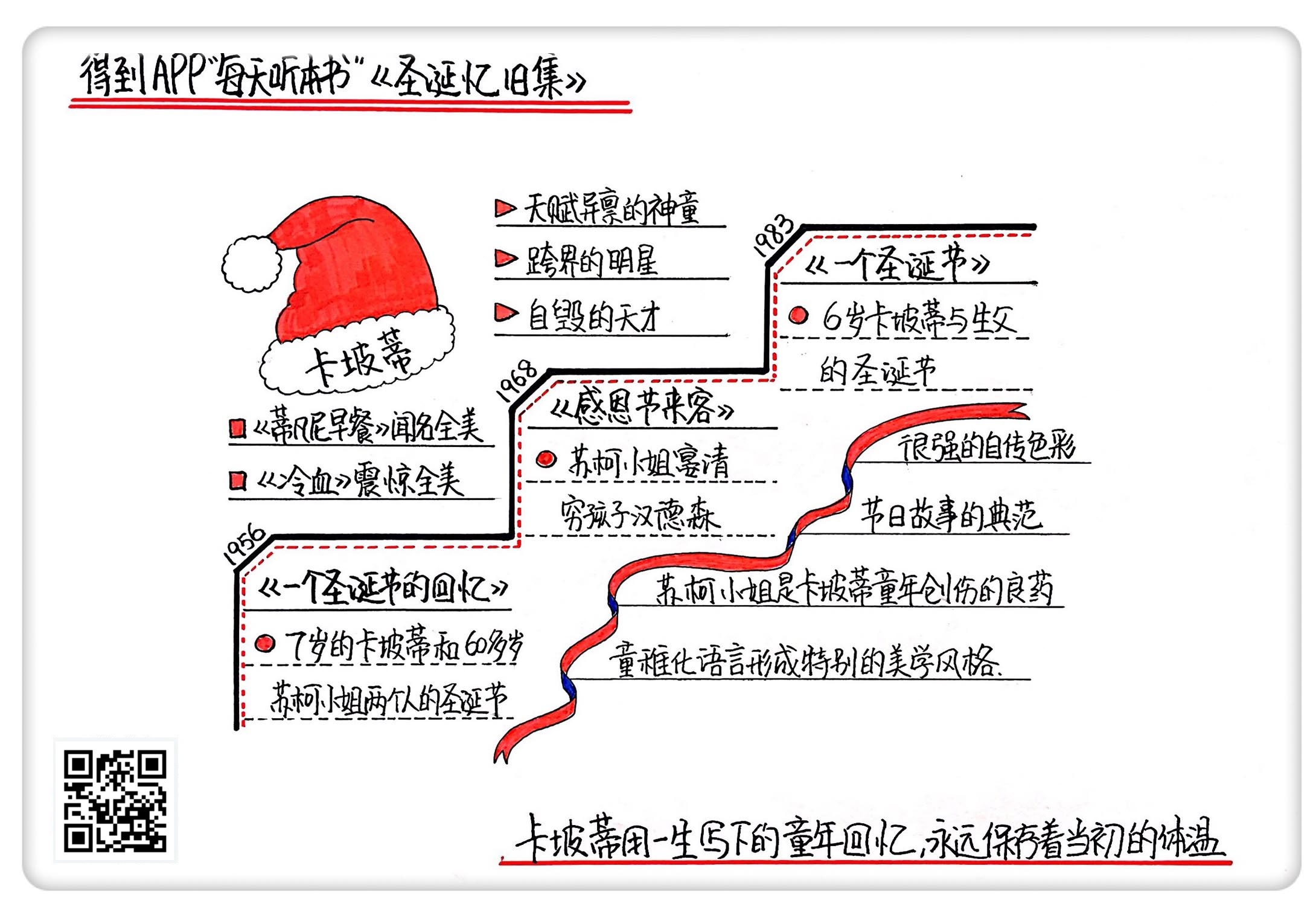

杜鲁门·卡坡蒂,20世纪中叶美国最富传奇色彩的天才作家,1966年以长篇纪实小说《冷血》蜚声世界,短篇小说《蒂凡尼的早餐》更是家喻户晓的名作。《圣诞忆旧集》这本节日故事集出版之后,成为几代美国人完美的圣诞礼物,至今热销未衰。书中的第一个故事《一个圣诞节的回忆》是许多美国人耳熟能详的名篇,还被拍成电视剧,摘得了艾美奖。

关于本书

本书由三个短篇小说构成,都是写对节日的回忆,两篇圣诞节,一篇感恩节。小说的主人公都是童年时的卡坡蒂,其中两篇浓墨重彩地刻画了陪伴他度过孤独童年的苏柯小姐的形象。在孤独和边缘化的处境中,两人保持了对世界和彼此的善意。这三个短篇写于卡坡蒂生命中的不同时期,分别是在初成名、声名顶峰和去世前夕,深刻反映了在他混迹于上流社会中浮华生活的另一面,是童年时代的这份真情一直支持着他的人生道路。

核心内容

书中三个故事的戏剧性冲突并不强,但是在字里行间都流露出温馨和甜蜜的感觉。在美国20世纪30年代大萧条的时期,人们之间的爱并未因为经济情况的恶化而变得淡薄,相反,对苏柯小姐的爱、对自我的反思以及对父亲的感情支撑着卡坡蒂,使他浮华的生活也有了朴素的底色。卡坡蒂在这本书里的语言与他的另一部名作《冷血》截然不同,他用孩子的眼光来看世界,也塑造了一个善良、坚定、纯真的老妇人形象。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是美国作家杜鲁门·卡坡蒂的短篇小说集《圣诞忆旧集》。

这本书包含三个故事,分别写于卡坡蒂生命中的不同时期,都是写对节日的回忆,两篇圣诞节,一篇感恩节。就像国内作家也并不热衷写春节一样,这种与节日关系特别密切的小说,不是一般作家特别喜欢的类型。小说要么终结于一副欢乐祥和的景象,要么故意用节日气氛来突出人物的凄惨,而且叙述时间又限定在节日前几天,没有太多供人发挥的余地。但正因如此,才显出卡坡蒂这个故事集的可贵。

这本书的第一篇《一个圣诞节的回忆》,如今已经成为许多美国人耳熟能详的名篇,还被拍成电视剧,摘得了艾美奖。这本节日故事集出版之后,更是成为几代美国人完美的圣诞礼物,至今热销未衰。尽管美国在二战后一共有四位作家获得了诺贝尔文学奖,但在民间真正家喻户晓的作家,只有海明威和卡坡蒂。村上春树在读到卡坡蒂的作品后,也曾经深深叹息自己缺乏写作的才能。而卡坡蒂最受公众喜爱的书,除了非虚构写作的典范《冷血》,就是这本《圣诞忆旧集》。

一般我们阅读小说,可以抛开作者的身份和经历,因为写出来的作品本身就有自己独特的生命力。可是这本书不一样,作者卡坡蒂的人生实在过于精彩,以至于在另外一个层面上,为这本带有自传性质的小书大大增了光。

卡坡蒂1924年出生于美国南方的新奥尔良,母亲生下他的时候才16岁,在发现丈夫并不像表面上看起来那么有钱之后,这个漂亮的南方姑娘毅然离婚,把卡坡蒂寄养到阿拉巴马州小镇上的亲戚家,独自去闯纽约了。到卡坡蒂9岁的时候,母亲终于嫁了一个古巴裔的有钱人,又过了几年,才把他接到纽约。卡坡蒂这个姓,其实来自继父。

在纽约,卡坡蒂进入了另外一种人生,他从17岁在《纽约客》杂志当小工开始,慢慢地和编辑搞好了关系,认识了一些艺术家,也逐渐开始发表小说。而卡坡蒂走上职业生涯巅峰,是因为他对一起谋杀案进行了无比细致的采访,写出了杰作《冷血》。在卡坡蒂的全盛时期,他在纽约的上流社会圈子里可谓无人不知。他在玛丽莲·梦露的家里喝酒,大名鼎鼎的安迪·沃霍尔和他交换裸照,连马龙·白兰度也向他哭诉心事。他大言不惭地说:“我是酒鬼。我是嗑药者,我是同性恋。我是天才。”他没完没了地在各处谈论,嘴上挂着“我,我,我”,人们还纷纷叫好鼓掌。可是他后来抑郁成疾,记者问他,在人生中,爱是不是意味着一切?他答道:是啊,问题是你得一直找它,没完没了地找。

卡坡蒂一生都在名利场中翻滚。人们也早早给他盖棺论定:天赋异禀的神童、跨界的明星、自毁的天才。到了晚年,因为长期的酗酒和吸毒,他的脑容量已经严重萎缩。他去世前的最后一句话是:“是我,我是巴迪,我冷。”

随着名利场的聚光灯渐渐离去,已经无力回天的卡坡蒂的这句遗言是什么意思呢?他又为什么自称巴迪呢?卡坡蒂的一生光怪陆离,但再怪异的人,也有最单纯的真心,这本《圣诞忆旧集》会给我们答案。

第一个故事《一个圣诞节的回忆》写于1956年,发表在一本叫《小姐》的时尚杂志上。讲的是7岁的卡坡蒂和他的远房亲戚,姨婆苏柯小姐,正在筹划属于他们两个人的圣诞节。苏柯小姐叫他“巴迪”,也就是buddy,这个词在英文里有伙伴、兄弟的意思。这个称呼是他们两个人的秘密。只有这个7岁的孩子知道,六十多岁的苏柯小姐这样叫他,是因为看到了他,就想起自己童年时的一个叫巴迪的好朋友。而那个巴迪早就死了。

用夭折的孩子的名字来称呼眼前的小朋友,诡异的气氛不言自明。苏柯小姐从未结婚,也没有在外面工作,在阿拉巴马的这个后来被卡坡蒂厌恶、远离的大家族里,她是一个异类。我们在这篇充满温情的小说里发现,她的行为并不与年过六旬的年龄相称,她害羞、善良,像孩子一样天真。从卡坡蒂本人最喜欢的作品《草竖琴》里,我们也可以看到,苏柯小姐在家庭分工里没有明确的职责,大部分人瞧不起她,觉得她心智发育不健全,甚至还有点疯疯癫癫。

而卡坡蒂呢,他对于那段南方时光的回忆总是与挫折交织在一起,他小小年纪就十分骄傲,出于对学校的憎恶与厌倦,他常常逃学和离家出走。他学不会代数,连字母表都背不完整,学校都认为他低能,建议把他送到某个专门对付坏孩子的特殊学校去。

卡坡蒂从小就表露出很强烈的同性恋倾向,他生得漂亮,心思细腻,举手投足都十分讲究,苏柯小姐从未考虑到性取向的问题,反而是卡坡蒂偏女性倾向的温柔举止使她在孤独中获得了极大的安慰。她常常用她收集的旧衣服,把卡坡蒂打扮成小姑娘,他们俩都很喜欢这个游戏。不过在这篇圣诞故事里,卡坡蒂没有提到这个细节。出于一个作家的骄傲,他虽然一生都以准出柜的面目示人,在文学上,却从未涉及同性恋题材。

在小说的开头,十一月底的一个清晨,我们看到七岁的卡坡蒂和苏柯小姐在阿拉巴马州老屋的厨房里忙碌。家庭的主人们从始至终没有出场,卡坡蒂只提了一句,“他们太过强大,常常弄得我们哭。”不过这些强大的亲戚从未闯进厨房,好像这里是属于他们两个人的领地。他们也并未和亲戚们发生什么冲突,似乎生活的夹缝已经足够他们愉快地生存了。这篇小说的核心情节非常简单,就是苏柯小姐看到寒风起了,就动了心思,打算为了圣诞节烤一些水果蛋糕。这一老一小,从床底下的地板里翻出来十三块钱,这就是他们全部的积蓄。可能我们听起来这不是很多钱,不过假如你知道卡坡蒂和苏柯小姐为了存钱,什么活都愿意干,就会觉得这对他们来说,实在算是一笔财富。他们在夏天的大房子里打苍蝇,每打死二十五只,才能赚一分钱。而且,为了存钱,苏柯小姐连电影都舍不得看,一张电影票也就一毛钱。

他们四处去收集原料,先去别人的山核桃果园捡剩下的果实,然后买来樱桃、生姜和香草,夏威夷菠萝罐头、干果皮、葡萄干、胡桃和威士忌、面粉、黄油,鸡蛋、调味料,用这么多原料,整整忙了四天,终于做好了三十一个浸润着酒味的水果蛋糕。可是这两个镇子上的边缘人,他们既害羞,又神秘,社交范围那么有限,连家里的人都不喜欢他们,蛋糕要送给谁呢?到了这里,卡坡蒂让我们感受到,他们的善意与遭受的冷遇之间的不对称。他们把蛋糕送给那些只遇见过一次,甚至从未谋面的人,正是因为身边的人,并不是多么看重他们的礼物。他们甚至还给罗斯福总统寄去了蛋糕。

看到“罗斯福总统”我们就大概知道了,故事发生在美国二十世纪三十年代大萧条的时候。这也就解释了,为什么卡坡蒂和苏柯小姐去买酒的时候,遭到了酒吧老板怒目而视的质问:“你们来买酒干什么!”1933年,罗斯福废除了1919年以来的禁酒令,但各州法律并未同步,在一贯保守的美国南方,酒依然是难以搞到的东西。所以酒吧老板最后给了他们一瓶没有标签的私酿,严格说,这是违法行为。不过在卡坡蒂笔下,这个孩子和老妇人好像沉浸在一种物我两忘的天真状态中,无论是法律还是世俗其他的规矩都在很遥远的地方。

小说里唯一比较激烈的冲突发生在蛋糕完成之后,苏柯小姐和卡坡蒂打算尝试一下,把剩下的一点酒喝完,结果苏柯小姐遭到了家人的严厉指责,说不该给孩子喝酒。苏柯小姐跑进房间痛哭失声,在卡坡蒂的安慰下,她才打起精神来打算第二天去树林里砍圣诞树。小说临近结尾处,在他们的忙碌下,老宅子里洋溢着完美的圣诞气氛,而他们两个人仿佛永远无法合群,又跑到门外去放风筝。风筝预示着卡坡蒂即将离开这里,这也是他和苏柯小姐在一起度过的最后一个圣诞节。后来,卡坡蒂进了一所军事学校,被那些嫌弃他女里女气的男孩子们欺负,而苏柯小姐也渐渐老去,糊涂得分不清他和那个死去的巴迪了。最后,就像那些终究无法避免的告别一样,有一天卡坡蒂得到口信,苏柯小姐去世了。

在写完这个故事的冬天,也就是1956年,卡坡蒂写出了他的第一部闻名全美国的作品:《蒂凡尼的早餐》。和他之前的作品一样,这个中篇作品仍然有一定的自传色彩,混合了当年闯纽约的母亲和自己在名利场中打拼的经历。这个时候,他已经在美国北方的上流社会如鱼得水,他甚至提前得知了梦露将要再婚的绝密消息。到了1959年冬天,名流卡坡蒂再次回到了美国南方的堪萨斯州。这一次他将面对自己人生中最精彩的一次挑战,即将开始写作那部令整个美国震惊的《冷血》。我们不知道卡坡蒂将如何重新整理对南方的记忆,只知道他带上了自己童年时代在阿拉巴马的朋友哈珀·李同行。李也是一名作家,她即将在两年后写出《杀死一只知更鸟》,比卡坡蒂更早地进入经典作家行列。

卡坡蒂采访了几乎所有与案件相关的人,做了6000多页笔记,终于在1966年完成了这部杰作。这本书在《纽约客》杂志分四次连载,并刷新了周销售纪录,最终入选20世纪美国最伟大图书的行列。但是卡坡蒂也元气大伤,陷入了恍惚与颓废之中。他似乎与凶手之一的佩里神交太过,久久不能忘记。在行刑现场,轮到佩里被押上绞刑架时,卡坡蒂突然站起来,夺门而出。他这样解释自己和凶手的关系:“就好像佩里和我在同一个家庭里成长,有一天他站起来从后门走了出去,而我走的是前门。”这句话的意思是说,他在凶手身上,看到了同样的悲惨童年,而这一次,他在庆幸自己的成功的同时,也知道该如何代入自己去看待对方了。这也是他对《冷血》这本书如此投入的原因。

本书收录的第二个故事《感恩节来客》写于《冷血》出版后两年,似乎坏孩子的主题依然萦绕在卡坡蒂的脑子里。我们可以看到他在人物名字上的一些改变,在最早的《草竖琴》里,他给苏柯小姐起了一个假名字,在第一篇《一个圣诞节的回忆》里,苏柯小姐都没有名字,通篇以“我朋友”代称,直到第二篇《感恩节来客》中,她才以真名出现。这意味着卡坡蒂终于能不再抗拒隐私性,大大方方地写一个自传体小说了。在他写作生涯相当长的一段时间里,文学评论家都批评他缺乏真正的虚构才能,即使是小说,也都可以找得到真实的原型,甚至细节也一模一样。在写完非虚构的《冷血》证明自己之后,似乎他可以坦然面对这个指责了。

卡坡蒂让苏柯小姐在第二篇小说里复活了。他开始做在前一篇小说里刻意回避掉的事情,描写苏柯小姐的外貌:“她的脸很特别,轮廓纤细又笨拙,双眼年轻而美丽,流露出一种坚韧气质。”他甚至放弃细微的刻画,从正面直接叙述人物的性格:“生活闭塞、缺乏阅历的苏柯小姐一直保持着天真的性情,这使她无法理解纯粹的邪恶。”这里所谓的纯粹的邪恶,其实不过是一个十二岁的男孩汉德森,之所以用寥寥数笔把苏柯小姐的外貌和性情交代清楚,是因为这个卡坡蒂的同学汉德森才是故事的主角。

汉德森家里很穷,在大萧条的年代,他只能穿着捡来的一件带着汗臭的衣服上学,可是他打架是一把好手,所有的孩子都怕他。因为卡坡蒂显得有一点儿女气,就经常被汉德森欺负。用我们今天的眼光来看,这显然是某种校园暴力。在感恩节即将来临的时候,苏柯小姐准备了一桌宴席,想请汉德森来参加家庭聚会。因为她觉得,一方面,卡坡蒂这样的孩子,迟早得学会怎么和汉德森这样比较粗野的直男相处。另一方面,她看到汉德森家里很穷,也想让他过一个快乐的感恩节。苏柯小姐觉得自己是一个体面人,虽然也没有什么钱,却要把桌布洗得干干净净的,看到别人受苦,心里就感到惭愧。她唯一有私心的地方,就是不知道该不该卖掉父亲留给自己的胸针,好让小卡坡蒂在不如意的时候,拿着这笔钱出去碰碰运气。

而就在大家都为了感恩节忙前忙后的时候,卡坡蒂注意到汉德森正打算偷这枚胸针。出于报复心理,他没有当场阻止这次偷窃行为。而是等到大家都坐在桌子边上,祷告完毕,准备享用火鸡、洋葱圈和碎肉煎饼的时候,才揭发了汉德森。

在这个时候,苏柯小姐展现出了主人的风度,她去房间里查看,回来的时候还责备了卡坡蒂,她说:“我的胸针就在原来的地方。”很显然她不想让这个孩子背上小偷的骂名,可是这句话也激发了汉德森身上的傲气,他感谢了苏柯小姐,掏出胸针放在桌上,然后径直走了出去。与此同时,卡坡蒂也觉得受到了伤害,因为作为一个孩子,他认为在这个家庭里,连他最好的朋友也不站在他这一边,故意阻挠他的复仇计划。于是他好像受了更大的伤害,也跑出家门,甚至还想过自杀。

在这篇小说里,卡坡蒂模仿儿童语言和心理的手法比上一篇更加纯熟,巴迪想过离家出走,想过自杀,但是当天黑以后,他饿了,看到鸡腿,就把这些都抛在脑后,悲惨情绪一扫而光。到了这个时候,一个节日故事该有的中心思想和鸡汤修辞也就来了,苏柯小姐教育他说,只有一种罪不能原谅,那就是故意的残忍。汉德森欺负卡坡蒂,不过是孩子们天性中难免的粗野,而卡坡蒂在心里暗暗算计,则是故意的残忍。

不过不管怎么样,卡坡蒂的报复最后还是收到了效果,从此以后,在学校里,汉德森放过了卡坡蒂。第二年,汉德森就因为学习太差和行为恶劣被开除了。人们最后一次见到他,是在卡坡蒂和苏柯小姐整理花园里的菊花时。汉德森呈现出更多底层人的特征,他在牛奶场当帮工,胳膊上肌肉突起,脸也晒得成了红棕色。他帮助这老少二人搬动了菊花,而苏柯小姐也送给了他几枝菊花。这个交换似乎是某种仪式,预示着双方的阶级分野随着孩子们年龄的增长最终确立。一方用体力表示善意,而另一方则用美却无用的东西来回报他。到了小说结尾,汉德森家的经济状况并没有好转,他才14岁就得在牛奶场当帮工。而这个时候,14岁的卡坡蒂已经写了三年小说了。

苏柯小姐的话难免让人想到《冷血》中的故事。什么是故意的残忍呢?凶手迪克和佩里为了抢钱,杀害了克拉特先生一家,这当然是残忍,可是为什么佩里要在杀死小男孩前,在他头下面垫上一个枕头,让他看起来好像是睡着了一样呢?正是这一点,吸引了卡坡蒂去了解这个陌生的灵魂。佩里的童年和汉德森极其相似,贫穷,受到冷遇,并且和后者一样,在学校的时候,动不动就欺负别的孩子。同时,他敏感的内心使他非常骄傲,最后发展到遇到一点侮辱就想用暴力解决问题。他的成长过程,当然和从小就被遗弃的卡坡蒂一样,遭遇到了故意的残忍,可是如果有人能够像苏柯小姐那样用一颗善意的心对待他,也许他人性中的善意,就不只是给尸体垫上一个枕头那么简单了。

在这个类似《读者文摘》般,从残酷中品味出温暖的故事之后,《圣诞忆旧集》的第三个故事再次回到了圣诞节题材。写作时间是1983年,他的生父已经去世两年,59岁的卡坡蒂也还有一年可活。也许是意识到自己已经时日无多,他又重新捡起了童年题材。这一次讲的是他幼年时与生父一起度过的一个圣诞节。

卡坡蒂与生父的关系并不融洽,当年母亲在纽约结婚之后,12岁的卡坡蒂曾经给生父写过一封信,信中用成人的口气写道:“大家都叫我杜鲁门·卡坡蒂,如果您以后也这样叫我,我将不胜感激。”后来他成名发财,父亲则穷困潦倒,写信来求资助,卡坡蒂不仅以粗暴的辞令拒绝,还讽刺了一番。

在这篇名为《一个圣诞节》的故事里,父亲依然是一个很遥远的形象,父亲富裕的新奥尔良,是苏柯小姐贫穷的阿拉巴马的对立面。父亲住在有露台的别墅里,开着敞篷车,还有整整一打女朋友。而他在此之前,已经结了六次婚。这似乎是个人生赢家,可是却赢不来自己儿子的心。卡坡蒂不喜欢新奥尔良辛辣的食物,也不愿意和陌生的父亲一起过节。父亲的前妻们除了自己的生母,全都是富有的寡妇,她们老到没有人会愿意和她们结婚。这也解释了为什么卡坡蒂是他唯一的孩子,因为那些女人早已经过了生育年龄了。自己的父亲靠这种方式积累财富,无疑是一件令人羞耻的事。而当他看到圣诞舞会上父亲与比自己年纪大很多的女人拥抱亲吻的时候,羞耻感又加剧了。这个圣诞节令人痛苦的另一个原因,就是6岁的卡坡蒂不得不承认圣诞老人确实不存在。舞会散场后,父亲忙碌地布置圣诞树,把礼物摆得整整齐齐。这一切都被睡不着的卡坡蒂看在眼里。他向父亲要了一架很大的玩具飞机,在实现了这个愿望之后,他就立刻坐上了长途汽车,回到了他眷恋的苏柯小姐身边。

这次新奥尔良之行给他留下了恶劣的印象,导致他以后再也没有见过生父。他从未向父亲许诺留在他身边,那架玩具飞机也只是载着他的心越来越远离。可是卡坡蒂给这个故事安装了一个温馨的结尾,他悄悄地让我们感受到,表面风光的父亲也是一个需要用酒精麻痹自己痛苦的人,而为了儿子一时的高兴,他也辛苦地摆放了礼物和花了大钱。

结尾时卡坡蒂写道,父亲在写这篇小说的前一年去世了,他的保险箱里留着6岁的儿子因为得到了飞机而给他写的明信片。这大概是卡坡蒂对生父说的最温馨的一句话。它没有标点,是这样写的:“嗨爸爸希望你过得很好我也很好我在学习开飞机开得很快马上就可以飞上天了所以你要睁大眼睛看着是的我爱你巴迪。”

1983年的卡坡蒂还有一年可活。那个时候他因为酗酒已经有严重的肝病,大脑也已经萎缩。自从《冷血》之后近20年,他再也没有写出过一本书。他和童年玩伴,《杀死一只知更鸟》的作者哈珀·李,在分别写出一部传世经典之后,也彼此疏远。他收集了很长时间材料,准备写出来一本和《追忆似水年华》媲美的作品,可是最后只写出来了一章。并且因为这一章里涉及了太多上流社会的隐私,名流们纷纷与他决裂。所以在某种程度上,这本无心插柳的《圣诞忆旧集》反倒是他最后一本书。

仿佛是预示一般,这最后一本书的最后两个字是巴迪,而他的最后一句话是:“是我,我是巴迪,我冷。”这最后一个故事,回到了他一切记忆的原点,也就是他刚刚记事的6岁。这个结尾仿佛暗示着他已经原谅了那个带给他一生童年阴影的父亲,但是这种原谅是有条件的。他只有在怀念着苏柯小姐,在使用“巴迪”这个只属于他们两个人独有的称呼的时候,才含有这种温情。他永远难以忘记的,是这个六十多岁的老处女。

同样是南方作家,福克纳在《献给艾米莉的一朵玫瑰花》里,刻画了一个心肠狠毒的老处女,她把想要离开的情人毒杀在家里并藏尸数十年。幸好卡坡蒂写下了这三个短篇小说,这才使美国文学的形象里有了这么一个可敬可爱又天真,如同天使一般的老妇人形象。

像是要把记忆带回到那个年代一般,卡坡蒂在写作时,刻意使用了非常简单的、近乎幼稚的语言。而那些语言,却又因为幼稚,带出了很多奇特的语言效果。比如把盛开的菊花比作狮子,用椒盐来形容苏柯小姐的头发颜色,在描写去森林砍伐圣诞树的一段里,他的语言可谓色彩斑斓,在他眼里,有柠檬色的阳光、青色的枝条、红色的浆果、黑色的乌鸦,周围有艳丽的蘑菇,还有受惊的斑点鲟鱼和正在修理水坝的河狸。我们在看到这里的时候,仿佛和书中的人物一样,闻到了清晨松针和冬青那清爽的味道。

卡坡蒂死于1984年8月25日。8月23日,他在从纽约飞往洛杉矶的途中,还带着苏柯小姐为他做的儿童毯子。从少年时代起,这件鲜红色底子、上面缀有很多方格的毯子就从未离开过他身边。如今假如你去到阿拉巴马州的这个名叫门罗维尔的小镇,会在镇上的博物馆里看到这条似乎有点土气的毯子,以及一件用红、黄、蓝、黑甚至绿色的各种碎布头缝制的颜色怪异的衣服。这就是苏柯小姐生前经常穿的衣服,在小说中卡坡蒂把它称作“百衲衣”。尽管它们因为时间的流逝而有些褪色,但卡坡蒂用一生写下的童年回忆,却永远保存着当初的体温。

最后我们再来回顾一下这期内容里的知识要点。

第一, 卡坡蒂是美国最受欢迎的作家之一,他的《圣诞忆旧集》是节日故事的典范,自从问世以来,在美国长销不衰,已经成了极受欢迎的圣诞礼物。

第二, 卡坡蒂的写作,带有很强的自传色彩,许多小说里的情节,都是根据事实写出的。因此评论家们批评他缺乏虚构才能,但这恰恰是解读本书的钥匙。了解了卡坡蒂的人生,能够更好地帮助我们欣赏和理解他的小说。

第三,苏柯小姐不同于一般文学作品中的老妇人,她可敬可爱,又如同孩子一样天真。这是美国文学中很罕见的形象。

第四, 《圣诞忆旧集》中的三个故事写于卡坡蒂人生中的不同阶段,出于不同的原因,他一次次回到自己的童年时代,苏柯小姐对他的创伤记忆,起到了极大的治愈作用。

第五,卡坡蒂晚年潦倒,自从《冷血》之后再也没有一本长篇问世。这本书可以看成他无心插柳的最后一本书。书中他刻意使用的童稚化的语言,形成了很特别的美学风格。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.卡坡蒂是美国最受欢迎的作家之一,他的《圣诞忆旧集》是节日故事的典范,自从问世以来,在美国长销不衰,已经成了极受欢迎的圣诞礼物。

2.卡坡蒂的写作,带有很强的自传色彩,许多小说里的情节,都是根据事实写出的。了解了卡坡蒂的人生,能够更好地帮助我们欣赏和理解他的小说。

3.卡坡蒂晚年潦倒,自从《冷血》之后再也没有一本长篇问世。书中他刻意使用的童稚化的语言,形成了很特别的美学风格。