《单身女性的时代》 回响工作室解读

《单身女性的时代》| 回响工作室解读

关于作者

丽贝卡·特雷斯特,新闻记者,时尚杂志《ELLE》特约编辑。

关于本书

《单身女性的时代》着眼于当代美国女性的单身潮。作者丽贝卡·特雷斯特通过对三十多位单身女性群像式的刻画,向我们展现,越来越多的美国女性不再将婚姻作为人生的目标,一个在思想、经济、两性关系上更加独立的群体正在形成。

核心内容

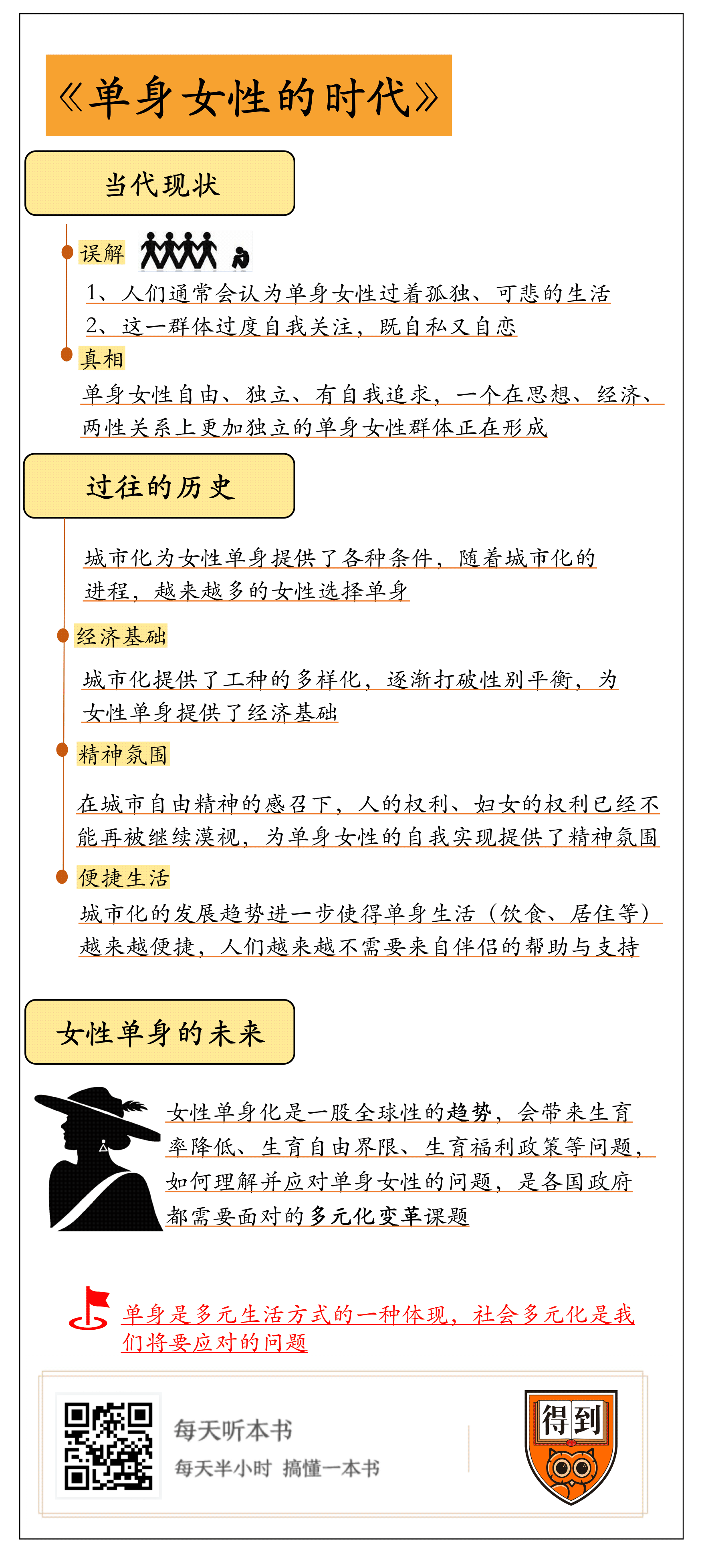

单身状态我们每个人都或长或短地经历过,但很多时候,我们只是把它当作一种过渡状态或者不稳定状态,缺乏对单身生活价值的更深理解。其实,工业化和城市化的发展使得美国女性拥有了更为独立的经济地位和自我意识,她们常常自由、独立、有自我追求,与人们传统中对大龄剩女的偏见相去甚远。越来越多的单身女性为社会带来更多的挑战,如何让女性愿意生育,如何创造更好的生育技术和养育环境,都是未来社会需要面对并且努力解决的问题。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫作《单身女性的时代》。这是一本关于21世纪美国单身女性话题的纪实作品,它的切入点是当代女性的单身风潮,而美国正是走在这股潮流的浪尖。越来越多的美国女性不再将婚姻作为人生的目标,而她们对于自我、对于婚姻的全新观念也正在重塑美国的社会观念和家庭生活。

进入21世纪,全世界似乎都在迎来一个属于单身者的时代:传统“单身大国”日本,大约有35%的成年人口单身;近年来韩国也大有反超之势,30岁以下的年轻人中有9成未婚。而在欧美,女性婚姻状态的变化则显得尤为瞩目,英美两国的单身女性所占的比例竟首次超过了已婚者。

人口学家们担忧地指出,有些国家的性别比例本就失衡,持续增加的女性单身人口,会使得更多的男性落单,这也为社会的高龄化和少子化埋下了隐患。但不管人口学家怎么说,其实许多人不能理解的是,为什么越来越多的女性一把年纪了还不结婚?于是“剩女”的概念应运而生,意味着这些大龄未婚女性正在错失婚姻的末班车。但单身女性们自己却不一定这么认为,不少人就表示,她们不结婚也很幸福。

其实,近年来这股愈演愈烈的全球单身潮,比不婚和晚婚要复杂得多。这是一种独自生活的全新观念。就在50年前,我们还会看到,在人的一生中,尤其是女性的一生中,单身时光是很短暂的。女性总是从一个家庭过渡到另一个家庭。小时候跟着父母生活,年轻时早早结婚,如果年轻丧偶,就努力再婚,如果老年丧偶则搬去与家人同住。总之,女性自己生活的情形,可是很少见的。但是,对当代人来说,单身可能是大多数人都会经历的一种状态,而且有越来越多的人并不介意把这种过渡期变为一种长期的生活模式,将单身的生活方式转变为一种个人的主动选择。

《单身女性的时代》这本书正是着眼于这一全球瞩目的女性单身潮。这里所说的单身女性,包括了无婚史的、丧偶的、离异的和分居的女性。作者丽贝卡·特雷斯特是美国著名的新闻记者,她非常擅长分析女性在政治、经济和社会生活中的表现。这一次,她通过对三十多位单身女性群像式的刻画,向我们展现,一个在思想、经济、两性关系上更加独立的群体正在形成。

而理解这一群体,其实跟我们每个人都有关系。单身状态我们每个人都或长或短地经历过,但很多时候,我们只是把它当作一种过渡状态或者不稳定状态,缺乏对单身生活价值的更深理解。因此这本书除了为“剩女”正名,一个更重要价值在于观念的更新。更好地理解单身状态,有助于我们提升生命和婚姻的质量。当我们理解了,单身只是多元生活方式的一种,那么再重新投身到这个复杂多变的现代社会中时,也许就会多一份从容。

接下来,我就从三个方面来为你讲述,单身女性这一群体的特征及其时代意义。

首先,我们来谈现状。越来越多的美国女性选择单身或晚婚,她们的真实生存状态如何? 然后,我们再来看历史。美国女性的自我意识、社会角色经历了怎样的发展,女性单身又是如何成为不可忽略的社会潮流的呢?最后,我们再说说未来。如果说单身女性的时代即将来临,那它会对社会带来怎样的影响?社会又需要做好哪些准备?

下面,我们就先来看第一个问题:当代美国单身女性的生存状态。

我们通常会认为,在欧美一个人结不结婚,在什么年龄结婚只是一个个人问题。但事实上,许多欧美未婚女性也承受着巨大的婚姻焦虑。在电影《BJ单身日记》中,主人公布里奇特·琼斯一到了32岁,就急不可耐地要将自己嫁出去。对她来说,女性恋爱结婚就好比一个抢凳子的游戏,过了三十岁还没有男友的女孩,就像音乐停了还没有找到凳子的人,在婚姻游戏中出局了。

现在,这个游戏规则可能要变一下了。我们从《单身女性的时代》这本书中可以了解到,美国女性在30岁以前结婚的可能性已经越来越小。根据2010年美国人口普查数据来看,只有20%的美国女性选择在29岁以前结婚。而在1960年代,这个比例是60%。

尽管女性的结婚年龄在迅速推后,但社会的主流观念却还没来得及同步更新。作者在书中就列举了美国民众对单身群体的一些常见误解。我们一起来了解一下。

第一个误解,就是人们通常会认为单身女性过着孤独、可悲的生活。这个看法还颇有些历史传统。在20世纪以前的文学形象中,终身未婚的老小姐大多性格乖僻,心态扭曲,受尽作者的嘲讽。其实,单身者的孤独是一种典型的刻板印象,因为独处与孤独并不是一回事。现代社会心理学通过对人际交往的跟踪研究发现,人即便在完全独处的状态下,也能感到满足。相反,只有当我们社会接触的数量或亲密程度的质量未能达到预期时,我们才会产生孤独感。所以,单身并不是造成孤独、痛苦的根本原因,良好的社会交往、深刻的友情也能够提供给一个人足够的归属感。相反,婚姻、恋情也不一定是消除孤独的万能灵药。

书中提到另一位名字也叫丽贝卡的女性。她说,当她处于恋爱关系中时,她和男友从洗衣服到外出,几乎什么事都一起做,两个人过于关注对方,这反而让她与外界隔离开,世界因此变小了,她有了孤单的感觉。而结束这段关系后,她开始过上新的生活,通过足球和保龄球社团结识新朋友,工作上也取得了进展,认识了更多新同行。与生意伙伴创建网站,出版书籍,生活变得更加丰富多彩。她这样描述自己的生活:“我在恋爱的时候,内心最孤单,单身的时候却最有人支持,有人理解,有人欣赏。”所以你看,拥有伴侣也未必让人感到充实,单身也并不等同于孤单。

事实上,随着单身理念的普及,甚至影响了婚姻中的相处模式。越来越多的人开始希望在婚姻中为个人保留更多的空间。新兴的“半糖婚姻”就是一个例子。夫妻们同城分居,或在同一屋檐下分室而居,他们彼此相伴,又相对独立。日本的“卒婚”也是对婚姻形式与个人自由的一种反思。“卒婚”意思是“从婚姻中毕业”,指的是在经历了长时间的婚姻之后,厌倦相处的夫妇决定分开居住,以便各自实现梦想。我们看到,在这部分人的选择中,单身已经不是被动的无奈之举,而是主动、理性的选择,人们渴望在亲密关系与个人自由之间寻找到平衡点。

第二个对单身女性的普遍误解是,这一群体过度自我关注,既自私又自恋。《欲望都市》的女主角们不幸成为了代表,她们又物质又放纵。剧中的台词“单身女性的路从来不好走,所以我们需要很多的鞋”,成为了风靡一时的女性消费观。还有人认为,幼稚而不理性的婚恋观是女性单身的最大元凶。被宠坏的都市女白领们要的太多,她们既要完美的恋人,也要完整的自我;既物质主义又精神至上;既要伴侣,又不肯放弃事业——这使得她们在现实中难以找到能够满足预期的婚姻。

对于这种看法,我们不妨换一种思路。如果把关注自我作为一种中性表述的话,的确越来越多的女性因为自我实现而推迟婚姻。纽约大学社会学教授埃里克·克里南伯格在他的《单身社会》一书中,就精辟地指出,当代人所追求的成功与快乐,已不再依赖于与他人的连接,而是取决于个体是否拥有寻求其他更好选择的机会。换句话说,婚姻结合不再像过去一样,是获得成功和幸福的必要途径,也不是体现自我价值的唯一载体,而仅仅退化成了一个选择。理想的婚姻固然能够带来美满和幸福,但是有意义的人生却不一定需要婚姻。当代女性的生活正变得越来越多样,其中就有值得追求的事业、忠诚的朋友、丰富的生活体验以及独立的经济权利。

所以,通过对以上两种常见的社会误解的分析,我们可能已经发现了,对美国当代女性而言,婚姻的重要性和必要性都在逐步降低。这从经济学的角度也可以得到有力的解释。美国经济学家贝克尔认为人们结婚的目的是,希望从婚姻中获得最大化的收益。人们结婚与否,就是在婚姻的成本与收益之间寻求平衡。当婚姻的收益超过了单身的收益,那么人们就会选择结婚。对女性而言,传统婚姻的收益包括:稳定的经济来源、社会的正面评价,合法生育后代的资格等等。而到了当代社会中,随着女性的经济日渐独立、精神生活和价值观日渐多元,许多原本只能从婚姻渠道获得的收益,开始被其他非婚形式所替代。这时,婚姻的重要性自然就随之下降了。

同样,当我们用经济收益来衡量一个人的婚姻选择时,就会理解为什么那么多高学历高收入的女性会成为晚婚或不婚族的中坚力量。曾有戏言称,女博士与女高管是相亲鄙视链的最底层。但事实上,这是因为对于经济独立的女性而言,婚姻的经济效用显得更低。越来越多的女性考虑的是,如何减少婚姻和生育对自己职业发展的影响,所以她们通过晚婚来争取更多的时间,提前打下事业的根基。

了解了美国单身女性的现状,我们再来看看中国的情形。根据2015年国家民政局的数据显示,中国单身的成年人数量已近2亿,其中最为引人注目的是主动选择单身或晚婚的女性比例在明显增高。这在一线城市最为明显。以上海为例,女性第一次的结婚年龄在28岁左右,甚至超过了许多欧美发达国家。

有意思的是,在单身女性越来越多的大城市中,由焦虑的父母们自发组成的相亲角几乎成了标配。在相亲一事上,年轻人,尤其是年轻女性与上一辈几乎是矛盾重重,这恰恰反映出了社会婚姻观的剧烈变革。在上一辈的观念中,婚姻是女性的最终归宿,女性的社会价值、个人品德、成功与否,一定程度上与她的婚姻绑定在一起。但对于当代女性来说,生活已经是一个更多元的连续体,无论是否婚嫁、是否生育,她们的经验、抉择、恋爱、工作都构成了她们的生活。现代女性的生活并不需要通过婚姻来证明自己。

以上就是第一部分的内容。我们发现尽管美国单身女性的数量在快速上升,但主流的社会观念依然将女性的价值绑定在婚姻是否成功这一条件上,而忽略了一个自由、独立、重视自我的群体。无论是作者所在的美国,还是我们熟悉的中国,单身女性的人数都在不断攀升,而与此同时,她们也都面临着相似的质疑。

其实如今在中国的广大农村,对于城市姑娘三十多岁还不结婚,大家普遍还是不理解的。有趣的是,大凡到城市中“开过眼界”的农村姑娘,往往也不再甘愿早早结婚生子。这种现象也从一个侧面反映了,晚婚与早婚,与其说是城乡差异,还不如说是工业化与城市化程度所带来的差异。事实上,正是工业化和城市化为女性单身提供了土壤。美国女性的单身率持续攀高,也可以说,是一个特别典型的城市现象。在接下来的第二部分,我们就来看一下,美国的单身女性风潮,究竟是怎么刮起来的,城市化在其中扮演了什么角色?

首先,城市化为女性单身提供了经济基础。

在17到18世纪,美国开始从农业经济向工业经济过度,城市提供了大量的工作机会。使得女性们陆续离开乡村,前往城镇赚钱谋生。但是出于对于大龄未婚女性的固有反感和歧视,一开始能够提供给未婚女性的职业寥寥无几,一般是助产士、裁缝、护理、家庭教师等一些被认为符合女性天性的职业。

对受过一定教育的未婚女性来说,家庭教师几乎是当时最理想的选择。据统计,在1800年,美国90%的教师是男性,而到了1900年,女性占到了教师总人数的1/3。其中,单身女性又占到了女教师人数的一半以上。导致这种现象的原因也很有意思,是因为人们认为教师这份工作能够“减轻不婚带来的耻辱”。

而到了19世纪末20世纪初,美国一举成为世界上最富有的工业国,这使得城市的劳动力需求更加庞大。与此同时,新型设备的发明也使复杂的工作变得轻巧,原本需要男性工人才能完成的工作,现在力量弱小的女性也可以胜任。在20世纪初,纺织厂、卷烟厂、制衣厂的一半的流水作业工人全都变成了女性,而且大部分都是未婚女性,因为她们是市场上最为廉价的劳动力。

城市所能提供的工种也变得越来越多样化。当打字机和电话机发明之后,女性开始涌入,继而垄断了打字员,电话接线员这些职业。政府部门的扩张、商业机构的涌现,使得受过教育的女性开始进入办公室从事文职工作。

可以说就业机会给了女性单身的本钱。根据美国人口普查局的数据,20世纪的前二十年中,就业女性中的未婚者始终占到60%以上。这一方面,是因为在一些行业中,女性大量聚集,打破了性别平衡,使得她们更难找到丈夫。但从另一方面,城市里的单身女性也已经意识到,寻找丈夫已经不再是人生的全部。城市化不仅为女性单身提供了经济基础,它还为女性单身营造了精神氛围。

城市精神曾被无数作家所讴歌,被认为是自由的象征。为什么说城市是自由的呢?我们知道乡镇生活往往是以家庭、氏族、甚至是宗教势力作为核心纽带的,一个人生活在其中会受到许多的限制和束缚。一个人在这样的氛围要离经叛道是很困难的,要承受巨大的家庭压力,也会被社会所孤立。

而城市,它既丰富又多元,就像一个大熔炉一样。此外,新鲜的城市生活让城市人形成了一种对时髦、新奇的事物跃跃欲试的心态。传统中人们对未婚女性外出工作的态度是又歧视又反感,但是这种心态在20世纪初的城市化浪潮中很快就消散了。在当时的纽约,中产阶级女性独自搭乘有轨电车上下班,是一种浪漫而近乎实验派的生活方式,既时尚又刺激。在这种氛围的鼓励下,“女性自我意识”开始在都市女性的头脑中萌动。她们开始意识到,这个世界对女性而言还有着婚姻之外的生存之道。她们渴望要走出家庭,去创造属于自己的全新的故事。

而对于另一些为了生计苦苦谋生的女性而言,她们的自我意识觉醒却是和个体命运和权利保障联系在一起的。20世纪初的美国,工厂只考虑生产扩张和利润的增长,对女工的压榨已经令人不堪忍受。一天工作15个小时,工资不到男性的一半,而且工作环境恶劣、缺乏相应的安全设施。

但是在城市自由精神的感召下,人的权利、妇女的权利却已经不能再被继续漠视。于是陆续有女工开始联合起来,为反对恶劣的工作条件而举行罢工。1908年3月8日,纽约针织业女性发动游行示威,这成为了国际妇女节的前身。而1911年3月的一场大火则将美国的妇女运动带向了高潮。当时一家女士衬衫厂为了防止偷窃将工人们反锁在厂房中,使得工人们逃生无门。这场大火,导致146名工人葬身火海,其中大多是不满30岁的姑娘。这场惨痛大火让社会各阶层都开始对“人权”对“女性权利”予以关注。最终经过女工们的不懈努力,她们为自己争取到了实际的政治权利。1918年,美国国会成立了妇女局,这些女性的鲜血与奋斗也永久地改变了美国的性别政治走向。

如今100年过去了,城市已不欠缺工作机会,自我实现也不再是奇思异想,而城市化的发展趋势又进一步使得单身生活越来越便捷。适合单身人士居住的小型公寓比重在增加;便利的餐饮连锁,为上班族解决了一日三餐;洗衣房、快递业务、家政服务全方位地支持着单身生活的方方面面。人们越来越不需要来自伴侣的帮助与支持,这也进一步降低了人们对于婚姻和家庭的依赖性。

以上就是第二部分的内容,我们回顾了城市化为女性单身所创造的条件,从经济基础上,城市化给女性提供了工作机会,从主观意识上,城市精神为人们寻找自我、实现自我提供了精神土壤。完善的社会服务让女性能够选择一种独立而非依附性的生活模式。

如果说,女性的单身潮自有其社会发展的必然性,那女性的单身风潮如果持续发展的话,会给社会带来什么影响?社会又需要做好哪些准备呢?这就是我们要说的第三个问题了。

如果大量女性都选择单身,可能会带来什么后果呢?首先肯定是生育率降低。比起不婚对于传统家庭观念的挑战,人们可能更担忧,女性晚婚晚育、不婚不育,会对人口结构造成不可挽回的恶性影响。晚育使得家庭拥有更少的孩子,而随着女性年龄的增长,不孕概率提高,孩子出现染色体异常、发育异常的风险也越来越高。

需要注意的是,受过高等教育的单身女性们并不是不知道这些问题,但经济发达地区的生育率几乎都在持续走低。20世纪50年代,美国社会曾将女性的成功归咎于生儿育女,大力赞美母性的光辉,现在这一类的观念恐怕已经很难奏效。当代的职业女性们,非常清楚生育会带来什么,职业上的停滞、时间的争夺、精力上的付出。与此相比,为国家和社会稳定提供的人口红利,对个体而言实在是太遥不可及了。不仅如此,当代女性们不再渴望只成为母亲,她们更希望成就自己。

所以你看,在要不要生孩子的问题上,有些女性就是主观上不想生,她们更想实现自我。但有些女性,尤其是单身女性,是想生但不敢生。一来,生育孩子的成本太高,她们需要考虑自己一个人的时间、精力甚至是财力,是不是负担得起?能不能兼顾工作?二来,在很多国家,单身女性想生孩子,还存在制度上的限制。

主观上不想生,那是人家的自由选择。对于那些其实想生,但因为顾虑太多而不敢生的单身女性,政府有没有可能采取措施呢?对此,瑞典的做法或许能够提供一些思路。在70年代末,瑞典就开始试行婚姻和家庭制度改革,广泛承认同居关系的法律效应,通过相应法规,保障非婚生子女和女性的社会权利。30年后,在这一政策下成长的女性陆续进入生育期,如今在生下第一胎的妇女中,超过70%的是同居女性,或是单身母亲。

可见,不生育孩子只是自由的一面,它的另一面是能为自己生育下一代的自由。这种观念的革新,不仅是在操作层面上给予女性一定的生育福利,为女性的自主选择提供充分保障,其中的关键更在于如何去打破传统男权和国家利益中心的思维方式,给予女性更多的权利和尊重。

其实,制度问题好解决,但生下孩子只是第一步,要解决养育问题就很复杂了。在20世纪初,国内的新文化运动如火如荼的时候,鲁迅先生曾经提出,娜拉出走之后会怎样。娜拉在出走之前,考虑的是自由、尊严、觉醒,那出走之后,面对的最大问题就是经济问题。对于单身妈妈来说,面临的也是相似的困局。

我们还是先来看美国的情形。根据美国人口统计局的调查,2016年,18岁以下的未成年人中,约有1/4是与单身母亲生活在一起的。虽然非婚生育的现象日渐普遍,但是有66%的美国人还是认为单身母亲现象的增多是社会的不幸。

此外,即便一些女性要为自己生一个孩子,仅仅有抵御社会舆论的勇气也是不够的,她还要面临种种的现实抉择和经济问题。作者丽贝卡在书中的一些采访,或许可以给我们提供一些参考。

特蕾莎·马雷罗是一本时尚杂志的编辑,35岁时她与男友分手后,却发现自己意外怀孕。她觉得这是自己做母亲的最后一次机会,于是毅然做起了单身妈妈。但难以调和的现实问题接踵而来。每天十五个小时的工作时间,她没有伴侣,没有家庭支持,根本无法照顾孩子。最后特蕾莎不得不放弃工作,从居住的纽约搬去生活成本相对较低的弗吉尼亚州。

生活拮据似乎是大部分美国单身妈妈所面临的问题。在有孩子的家庭中,结婚夫妇的经济情况明显好于单身家庭。结婚夫妇中处于贫困线以下的,只有8%,而单身家庭则接近40%,其中单身母亲的贫困率几乎又是单身父亲的两倍。尽管,社会正向着对未婚父母更宽容的方向发展,但是对于是否选择成为单身母亲而言,梦是好的,否则,钱是要紧的。

在生育问题上,很多单身女性还有一个“缓冲地带”,那就是冻卵。对一些女性来说,冻卵技术几乎是一种福音的存在:提前将卵子冷冻到零下,使其生物活性停止,保存起来,在遇到合适的男性之后,再给冻卵进行受精,以此变相的延缓生殖衰老。有些选择冻卵的单身女性甚至说,这是世界上唯一的后悔药。

但这个“后悔药”也不是万能的,而且还很贵。冻卵的代价高昂,不仅仅在于动辄几万美元的手术费用、价格不菲的冷冻保存费用,也不仅仅在于注射荷尔蒙对身体造成的伤害。最主要的是,现阶段,冻卵生育的成功率并不高。从卵子冷冻,到复苏,到受精成功,再到移植入女性子宫,最后成功怀孕的概率仅在4.5%-12%之间。

而且,虽然卵子冷冻技术或许可以延长女性的生育年龄,但是一旦卵子错过了最佳受孕期,这一技术也同样会失去效用。专业人士指出,提取卵子的最佳年龄是20-30岁,随着女性年龄的增加,冷冻卵子的成功率会直线下降。

所以,冻卵如果要成为一种有效的生育选择的话,它必然要解决两个问题。首先它的费用必须要降下来,要能让普通人用得起。其次,必须要让女性在最佳育龄就做出选择,而不是到了后期才考虑。

以上就是我们要说的第三部分,女性单身风潮向社会提出了各种新问题和新挑战。而就像我们一开始所说的,女性单身化是一股全球性的趋势,而且这一趋势的主力群体是那些在经济、事业、两性关系方面有着一定要求的女性。她们比上一代人更积极于实现自我、对平等权利也有着更为明确的诉求。面对这一日益成熟、不断壮大的女性公民群体,如何理解并应对单身女性的问题,是各国政府都需要面对的课题。这里不仅仅包括经济层面的平等,平等的工作机会,同工同酬,还包括更为开放的婚姻形态和生育福利政策。比如,是否允许未婚女性拥有生育自由?生育的成本如何降低?谁来买单?非婚子女的利益如何保障等等。这也是在呼唤着社会结构、社会制度向着更为开明多元的方向变革。但最终,女性的婚姻与否,生育与否,不仅仅是爱与性的问题,也不仅仅是女性的单边问题,它在挑战大多数人的既有观念。

就像我们一开始所说的,单身不仅仅是人生的一种过渡状态,而是在成为多元生活方式的一种。能否理解并应对好单身女性的问题,本质上,是我们能否应对好社会的多元化。

到这里,《单身女性的时代》这本书的核心内容我们就讲完了。

在第一部分,我们了解了美国单身女性的现状,她们自由、独立、有自我追求,与人们传统中对大龄剩女的偏见相去甚远。

在第二部分, 我们追溯了女性单身风潮的源头。工业化和城市化的发展使得美国女性拥有了更为独立的经济地位和自我意识,而现代城市体系的完善与多元,又使得女性对于传统家庭的依赖进一步降低,为女性单身潮创造了条件。

最后,我们说的是女性单身的未来。越来越多的单身女性为社会带来更多的挑战,如何让女性愿意生育,如何创造更好的生育技术和养育环境,都是未来社会需要面对并且努力解决的问题。

撰稿:回响工作室 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

1.主流的社会观念将女性的价值绑定在婚姻是否成功这一条件上,而忽略了一个自由、独立、重视自我的群体。

2.城市化给女性提供了工作机会,城市精神为人们寻找自我、实现自我提供了精神土壤。完善的社会服务让女性能够选择一种独立而非依附性的生活模式。

3.单身不仅是人生一种过渡状态,而在成为多元生活方式的一种。能否理解并应对好单身女性的问题,本质上,是我们能否应对好社会的多元化。