《动物为什么吃不胖》 田牧歌解读

《动物为什么吃不胖》| 田牧歌解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《动物为什么吃不胖》,副标题是“关于食欲、代谢与肥胖的营养大发现”,本书的英文原版出版于2020年,中文译版上市于2023年2月。

要论智慧,没有哪种动物比得上人类,但要论吃饭,人类还得向动物学习。如今在全球范围内,肥胖、超重、心脑血管病等不健康现象的发生率连年上升,俗话说病从口入,这些问题的出现,很大程度上都是因为我们的饮食出了问题。不过今天这本书的作者发现,动物们总是知道自己该吃什么、该怎么吃,从而让自己始终保持最佳的健康状态,这就很了不起了。

为了从动物身上学习饮食的秘诀,本书作者进行了大量实验,并从中总结出了关于健康饮食的重要规律。面对越来越普遍的肥胖问题,我们可能会下意识地认为,罪魁祸首是碳水化合物和脂肪,它们富含能量、口感又好,所以会让我们忍不住一直去吃。但其实,包括人类在内的很多动物,在进食时会首先满足对蛋白质的摄入需求,之后再考虑能量摄入和营养平衡。这一现象被作者称为“蛋白质杠杆效应”,就是说蛋白质的摄入需求就像杠杆一样,能撬动我们的进食总量。相比之下,碳水和脂肪并不是影响我们进食量的决定性因素。

现代食品工业正是在蛋白质杠杆效应的作用下,通过大幅改变自然食品中原有的营养成分比例,让我们在吃得更多的同时,也吃得更不健康。如果意识不到这一点,我们就算精打细算地比较食物中的能量值,小心翼翼地搭配各种食材,依然会在健康饮食的目标上事倍功半,甚至有可能在获得表面苗条身材的同时,损害身体的内在健康。所以这本书的内容,对于追求健康生活方式的我们来说,具有重要的借鉴意义。

本书作者有两位,他们都是营养生态学家,也是多年以来的同事。第一位作者大卫·劳本海默是悉尼大学生命与环境科学学院的营养生态学教授,查尔斯·帕金斯中心营养学的学科带头人,他是世界营养生态学领域的领军人物。第二位作者史蒂芬·J.辛普森也任教于悉尼大学生命与环境科学学院,同时兼任查尔斯·帕金斯中心的学术主任,他是伦敦皇家学会院士、澳大利亚勋章获得者,还曾做客《国家地理》《动物星球》等科普频道,在科普领域享有盛名。

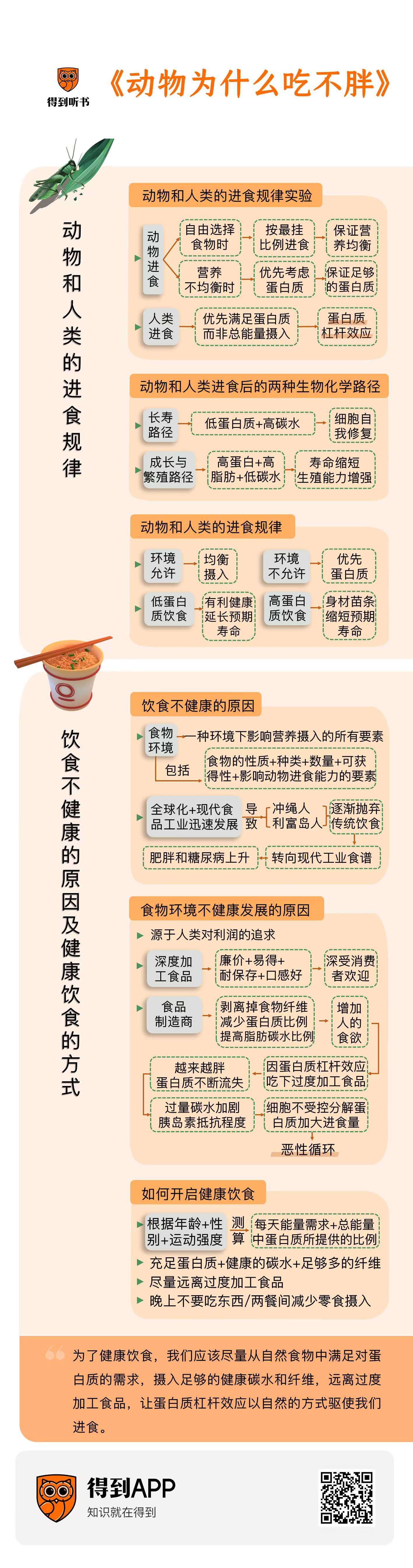

接下来我就沿着作者的讲述,通过两个部分,为你介绍健康饮食的奥秘。首先我们说说,动物和人类进食时有什么规律?接下来再谈谈,当今人类饮食不健康的原因,以及该如何健康饮食?

我们先讨论第一个问题,动物和人类进食时有什么规律?

两位作者对营养生态学的研究,最初起源于一次昆虫实验。1991年,他们为了研究动物的进食规律,以蝗虫作为实验对象,通过给蝗虫投喂25种不同的食物,仔细观察了蝗虫进食和生长之间的关系。这些食物中的蛋白质和碳水化合物比例各不相同,但作者通过实验数据发现,不管蝗虫吃的是哪种食物,它们每天摄入的蛋白质总量都会达到或超过一个特定值。在此基础上,蝗虫摄入的碳水总量则有高有低,摄入的碳水多则体型偏胖,碳水少则体型偏瘦。原来,在对碳水和蛋白质的需求无法同时满足时,蝗虫的饮食策略是优先满足对蛋白质的需求,其次再考虑对碳水的需求。

后来,他们的一位博士生做了另一项实验,在这个实验里,蝗虫可以自由选择吃两种不同的食物,一种食物蛋白质比例高,另一种碳水比例高,这样一来蝗虫就能随意调配摄入的蛋白质和碳水比例。他们发现在这种情况下,蝗虫总是会摄入固定比例的蛋白质和碳水。后来证明,这个蛋白质和碳水比是最有利于蝗虫生长的。

这两项实验结果共同说明,如果食物可以自由选择,那蝗虫就会按照最佳营养比例进食,保证营养均衡;如果只有营养不均衡的食物可吃,那蝗虫就会优先满足对蛋白质的需求,保证摄入足够的蛋白质。正是这个发现,开启了作者探索蛋白质杠杆效应的旅途。

我们都知道,生命活动需要能量,能量主要来自食物中的三大营养素,分别是碳水化合物、脂肪以及蛋白质。除了供给能量以外,这三大营养素还有其他不可替代的作用,比如蛋白质能帮助身体制造激素和酶,脂肪能保暖、储存维生素和润滑肌肤。碳水化合物可以分为两类,一类是人类可以消化的碳水,比如葡萄糖和淀粉,它们能为我们提供能量,另一类是人类无法消化的植物纤维,虽然人类无法从中获得能量,但纤维可以给人带来饱腹感,维持消化系统的正常运转,也是食物中不可或缺的重要成分。

三类营养素都很重要,所以只要条件允许,动物就会努力去均衡摄入这些营养素。可动物又不会分析食谱,那它们是怎么知道自己该吃什么的呢?其实用不着去刻意分析,跟着感觉吃、跟着味道吃就行。不同营养素有不同味道,比如糖拥有令人愉悦的甜味,高蛋白质食物拥有鲜味,脂肪拥有黄油般浓郁的口感,有毒物质则往往是苦味的。我们拥有的味觉,其实就是大自然赋予我们的鉴别不同营养素的能力。有时候你可能会觉得,今天午饭想多吃点肉,或者下午特别想吃些甜味零食,其实就是你的身体在呼唤,它想要补充蛋白质或碳水了。同理,实验室里的蝗虫,就是通过对味觉的感受来均衡蛋白质和碳水摄入的。

不过,蝗虫实验的结果对人类同样适用吗?蝗虫在进食时会优先满足对蛋白质的需求,人类是否也是如此?和蝗虫相比,对人类进行进食实验要困难得多,但作者的一位学生还是克服困难,制造了一个类似于实验室的相对封闭的环境,开展了一次人类进食实验。实验的前两天,10位受试者可以不受限地随意进食,食物种类丰富、营养全面;随后的第三天和第四天,受试者被分成两组,一组只能吃高蛋白质的自助餐,另一组只能吃高碳水和高脂肪的自助餐;实验的最后两天,饮食又恢复自由状态。

这个实验其实并不复杂,但结果很有意思。当受试者可以自由选择食物时,他们的饮食很正常,摄入的总能量符合预期,蛋白质比例大约是18%,处在人类正常水平的15%—20%之间。但在被分为两组之后,不管是被分到高蛋白组还是高碳水和高脂肪组,每个受试者都保持了和自由饮食阶段相同的蛋白质摄入量。为了实现这一点,只能吃高碳水和高脂肪的受试者选择吃下了更多食物,所以他们的卡路里摄入量比原来高出了35%。相对应地,高蛋白自助餐组摄入的能量减少了38%。蝗虫实验的结果在人类实验中复现了,对蛋白质的需求似乎决定了人类吃下的食物数量。

作者和同事们后来又在悉尼和牙买加进行了两次人类进食实验,进一步验证了这一发现,于是他们提出了本书的核心观点“蛋白质杠杆效应”,即人类在进食时会优先满足蛋白质的摄入,而非总能量的摄入。蛋白质的摄入需求就像一个杠杆,能大幅影响进食的整体水平。

而且他们进一步猜想,每个人的蛋白质摄入量存在一个目标值,摄入的既不能太少,也不能太多。蛋白质摄入不能太少,这个很好理解,因为太少会导致营养不良。可蛋白质这么重要,那它的摄入量为什么不是越多越好呢?三次人类实验都发现,当受试者摄入足够的蛋白质后就会停止进食,这似乎在暗示,人体宁愿摄入的能量偏少,随时有能量耗尽的风险,也不会选择摄入过多的蛋白质,可这是为什么呢?

为了弄清蛋白质摄入过量的后果,作者的一位博士生开展了一场实验,实验对象是果蝇。这些果蝇分别被投喂28种食物,这些食物的蛋白质和碳水比例各不相同。通过分析不同果蝇的寿命和产卵数量,他们获得了重要发现:当食物中蛋白质比例较低时,果蝇的寿命更长,但繁殖能力较低;多吃一些蛋白质,果蝇的寿命会缩短,但可以获得更多后代;如果吃下的蛋白质太多,那果蝇既不会长寿也无法拥有很多后代。这个实验结果表明,在蛋白质摄入适量时,果蝇的寿命和繁殖之间会出现相互权衡,但如果蛋白质摄入超量,那果蝇的身体状况就一定会受损。

进行到这里,作者就更加好奇,这个实验结果可以推广到更复杂的哺乳动物身上吗?老鼠更接近人类,如果同样的结果能在老鼠身上复现,那对人类来说就有更重要的借鉴价值。作者的团队随即开展了针对老鼠的进食实验,受试老鼠被投喂25种不同食物,食物经过精心搭配,其中的蛋白质、碳水和脂肪比例各不相同。这次实验的周期格外长、成本也非常大,但功夫不负有心人,经过5年的不懈努力,实验结果没有让作者失望。

他们惊喜地发现,果蝇实验的结果在老鼠实验中复现了,而且得到了进一步的细化。老鼠的寿命与生殖能力,和摄入的营养成分比例密切相关。低蛋白质与高碳水的食物能最大限度地延长老鼠寿命,类比人类,就相当于让我们少吃肉、鱼和鸡蛋,多吃健康的碳水,比如蔬菜、水果和谷物。而低蛋白质配合高脂肪的饮食结构没有类似效果,类比人类,相当于少吃肉、鱼、鸡蛋和碳水化合物,多吃油脂或油炸食品。如果食物中蛋白质的比例适当高一些,那老鼠的寿命会缩短,生殖能力会增强;但如果蛋白质比例过高,那老鼠的寿命则会变得最短。

有了现象就要问原因,为什么吃低蛋白、高碳水的动物,就比吃高蛋白、低碳水的动物活得更长呢?作者提出,包括人类在内的很多生物,体内有两种生物化学路径,一种是长寿路径,另一种是成长与繁殖路径。这两种路径间是此消彼长的关系,代表着动物对环境的不同应对策略。

当食物匮乏、缺乏蛋白质摄入时,动物会开启长寿路径,此时细胞会将仅有的资源投入自我的修复维护,这样才能更好地等待食物充足时期的到来,实现远期繁殖目标。反过来,当食物充足且蛋白质含量丰富时,动物就会关闭长寿路径,激活成长与繁殖路径,在生殖系统上投入更多资源,此时细胞的自我修复工作放缓,所以疾病就更容易出现,这潜在地缩短了动物的生命周期。不过从进化的角度看,只要能繁殖足够多的后代,这种代价也是可以接受的。

果蝇和老鼠实验都证明,蛋白质的摄入量可以适当多,但太多则会产生危害。动物实验结果解释了人体实验的现象,为什么人摄入了足够的蛋白质后,就会停止进食?因为蛋白质的摄入量存在一个目标值,既不能太多,也不能太少。

不过有朋友可能已经发现了,低蛋白和高碳水的食物虽然会让动物的寿命最长,但难道不会导致肥胖吗?食物中的蛋白质含量低了,动物就会吃下更多食物来保证摄入足够的蛋白质,这样碳水就会摄入过量。

其实这种担心是多余的,因为纤维也属于碳水,它很难消化,带来的能量很少或几乎没有,同时还可以增强饱腹感,所以只要摄入足够的纤维,动物就能在保持健康的同时避免发胖。相比之下,实验室里进食高蛋白、低碳水食物的老鼠虽然体型性感苗条,但也是最短命的。

我们来总结一下动物和人类的进食规律。蛋白质、碳水和脂肪等营养素都有独特且重要的作用,只要环境允许,动物们就会均衡摄入这些营养。但如果环境不允许,那以人类为代表的很多动物,就会优先满足对蛋白质摄入的需求,保证摄入的蛋白质达到特定的目标值,既不会太多也不会太少。低蛋白饮食能激活动物的长寿路径,有利于健康,高蛋白饮食虽然能带来苗条身材,但会缩短动物的预期寿命。

了解这些规律后,不妨让我们把目光转向自己,谈谈当今人类饮食不健康的原因,以及该如何健康饮食?

在老鼠的进食实验中,那些吃低蛋白、高碳水食物的个体,预期寿命最长,这不禁让我们猜想,这个结论是否对人类同样适用?对于这个问题,我们不需要做实验就能找到答案,只要看看世界上最长寿的人平时吃什么就行。

日本冲绳是世界著名的长寿之乡,那里的百岁老人数量是其他发达国家的5倍,传统的冲绳饮食主要是红薯、绿叶蔬菜、少量的鱼和瘦肉。总体来看,蛋白质只占冲绳人饮食整体的9%,脂肪仅占6%,而碳水的比例则高达85%。这种低蛋白、高碳水的饮食,与老鼠实验中的长寿食谱高度重合。

而且虽然冲绳人食物中的碳水比例很高,但他们少有肥胖患者,就像我们刚才说的,这就是因为他们的食物中富含纤维。这些纤维来自红薯和其他果蔬,因为没法被消化,所以能降低人的胃口,延迟饥饿的到来。这样一来,虽然在蛋白质杠杆效应的影响下,低蛋白食物会让我们吃得更多,但纤维会抵消多吃带来的肥胖影响。

和冲绳人很像,生活在玻利维亚的提斯曼人也共享着类似的食谱,他们至今都过着狩猎采集和刀耕火种的传统生活方式,主要食物有狩猎的动物、河鱼、未经加工的大米、木薯和玉米等,这些食物中蛋白质的比例只有14%,碳水的比例则达到了72%。在这种饮食结构下,提斯曼人的健康水平很高,他们的心脑血管疾病发病率在全球范围内都是最低的。

冲绳人和提斯曼人为什么这么健康?从微观角度看,可以用身体的长寿路径进行解释,低蛋白的营养结构会欺骗身体,让身体以为目前食物匮乏,从而开启细胞的自我修复进程,保持高水平的健康状态,时刻迎接未来可能出现的转机。从宏观角度看,他们的饮食之所以健康,是因为人类长期以来就生活在这种食物环境里,他们的饮食结构顺应了人类长期以来的进化特征。

说到这里,我们需要了解一下“食物环境”这个概念。食物环境是指在一种环境下影响营养摄入的所有要素,包括食物的性质、种类、数量、可获得性,以及影响动物进食能力的要素,比如有没有捕食者、其他动物的竞争甚至是温度,等等。简单来说就是,食物环境决定了动物能吃什么,会吃什么。

每个物种都在长期生存演化过程中,逐渐适应了自己所处的食物环境,人类也是如此,但不同的是,人类还拥有大幅改变食物环境的能力。从发明工具,到学会使用火;从掌握种植畜牧技术,到食品工业化生产,人类始终在改变着自己的菜单食谱。食物环境在改变,人类也一直在适应,比如哺乳动物往往只在婴儿时期分泌乳糖酶,长大后就不能再消化乳糖了,但人类掌握畜牧技术、开始养牛挤奶后,人类就适应了这种食物环境,甚至出现了进化,所以如今绝大多数人即便在成年后也能喝奶。可见,人类一直在动态适应自己的食物环境。

但问题是,这种适应能力是有限的,如果食物环境变化太快,人就适应不过来了。比如冲绳人长期以来适应了当地的食物环境,但随着全球化和现代食品工业的迅速发展,如今的冲绳人正在逐渐抛弃传统饮食,转向现代工业食谱,随之而来的是肥胖和糖尿病发病率迅速上升。在位于西南太平洋的利富岛上,岛屿居民本有着健康的传统饮食习惯,但随着现代物流业的普及,他们开始吃下大量的方便面、饼干、罐头等现代加工食品,结果是从2010年起,当地成年人的超重和肥胖人口就增加了13%。

我们以冲绳人和利富岛人举例,不是因为他们是特例,而是因为生活在大陆地区的人们,早已经历了这种食物环境的剧烈变化,肥胖、超重等不健康现象已经见怪不怪了。面对这种现象我们不禁要问,为什么今天的食物环境会朝着如此不健康的方向发展?

作者认为,这源于人类对利润的追求。和传统食物相比,现代食品工业制造的深度加工食品有着廉价、易得、耐保存、口感好等特点,所以自然会受到消费者的欢迎。但食品制造商并没有顺势制造出健康的食品,而是在利润的驱使下,有意地改变了食品中的营养成分,让其变得更便宜、更畅销,也更不健康。

有一项针对食品成本的研究发现,脂肪含量对食品的价格影响几乎可以忽略不计,碳水能降低食品的成本,而蛋白质会提高食品的成本。所以食品制造商会倾向于减少产品中的蛋白质比例,提高脂肪和碳水比例。而且因为纤维能让人产生饱腹感,所以食品制造商们在生产时往往会剥离掉原材料中的纤维,从而增加人的食欲。

你看,食品中的蛋白质比例下降了,蛋白质杠杆效应就会迫使我们吃下更多过度加工食品,这时又没有足够的纤维对食欲踩下刹车,所以过度加工食品就卖得越来越好,消费者也变得越来越胖。

这还不算完,肥胖的恶性循环其实才刚刚开始。我们维持日常生存需要蛋白质,同时身体已有的蛋白质也会不断流失,这就像一个不断注水也不断排水的浴缸,水位要想保持不变,注水和排水的速度就需要保持平衡。但如果我们长期摄入过量的碳水,身体组织对胰岛素的敏感度就会降低,从而形成胰岛素抵抗的症状。此时,细胞会忽视胰岛素的调节作用,胰腺就不得不释放更多胰岛素来维持效果,这会进一步加剧胰岛素抵抗的程度。

我们为什么要说胰岛素呢?这是因为,除了调控血糖这个最常见的功能外,胰岛素还有另一个效果,那就是抑制身体对蛋白质的分解。但胰岛素抵抗产生后,这种抑制作用就会减弱,细胞会开始不受控地分解蛋白质。蛋白质浴缸的漏水速度更快了,为了维持水位,我们就需要加大注水速度,摄入更多蛋白质。这种对蛋白质需求的攀升,在蛋白质杠杆效应的放大下,会进一步加大我们的进食量,恶性循环就此产生,肥胖也就变得越来越普遍了。关于胰岛素抵抗的知识,每天听本书栏目曾解读过《我们为什么会生病》一书,里面就有过详细解释,感兴趣的朋友可以听听。

那怎样才能摆脱这种恶性循环,开启健康饮食呢?我们刚才了解了蛋白质杠杆效应和食物环境的知识,现在我们就可以从这两方面入手,来改善自己的饮食。

首先,我们可以根据自己的年龄、性别和运动强度,测算出每天的能量需求,以及总能量中蛋白质所提供的比例,这个比例根据年龄不同,大致在15%—20%之间。每克蛋白质可以提供4000卡能量,所以我们可以进一步算出自己每天需要的蛋白质摄入量。作者建议,我们应该尽量从动物和植物中获得充足且健康的蛋白质,比如家禽、鱼类、坚果和豆类都是不错的蛋白质来源,这些食物可以避免蛋白质杠杆效应放大我们的进食量。

你肯定还记得,高蛋白、低碳水的饮食不可取,所以我们在摄入充足蛋白质的同时,还必须摄入足够多的碳水,以满足日常的能量需求,摄入足够多的纤维,来调控食欲。作者建议,我们应该多吃绿叶菜、非淀粉类蔬菜、水果、种子和谷物,这些食物能量不是很高,同时富含纤维,正好能满足我们对碳水摄入的需求。

在选择食物的过程中,我们不能忘记食物环境的教训。过度加工食品对健康往往没什么好处,我们应该尽量远离。那有什么方法可以让我们快速识别过度加工食品吗?很简单,那就是看食品的配料表里,有没有那些从不会在厨房里出现的成分,或是让食品更可口的添加物。比如配料表里有玉米糖浆、色素、甜味剂、食用香精这些物质,那我们还是尽量少吃一些吧!

最后作者还为我们提供了一些其他建议,比如晚上不要吃东西,两餐间要减少零食摄入等。这是因为,如果数小时内没有进食,细胞就会开启自我修复和维护过程,从而促进健康长寿。另外,我们在吃饭时,也不用刻意计算食物中的能量值,只要能按照上述建议吃,保证营养大致摄入到位,蛋白质需求就会帮我们控制好摄入的总能量。

好,到这里本书内容就介绍得差不多了,简单总结一下。

我们首先讨论了动物和人类进食时的规律。作者通过分析大量的动物和人类实验数据,总结出了蛋白质杠杆效应,对包括人类在内的很多物种来说,它们在进食时会优先满足对蛋白质的需求,而且蛋白质的摄入量不能太多也不能太少。低蛋白质、高碳水的饮食能激活动物的长寿路径,有利于健康,高蛋白饮食虽然能带来苗条身材,但会缩短动物的预期寿命。

接着我们聊了当今人类饮食不健康的原因,以及健康饮食的建议。现代食品工业在利益的驱使下,迅速改变了我们的食物环境,让大量低蛋白、低纤维、高碳水、高脂肪的不健康食品占领市场,它们通过蛋白质杠杆效应扩张着人类的食欲,推动了人体重的不断上升。为了健康饮食,我们应该尽量从自然食物中满足对蛋白质的需求,摄入足够的健康碳水和纤维,远离过度加工食品,让蛋白质杠杆效应以自然的方式驱使我们进食。

目前市面上讲饮食的书其实不少,比如每天听本书栏目解读过的《吃饱了再减肥》《饮食的迷思》《如何成为优秀的大脑饲养员》等等,这些书都分享了关于饮食的一些建议。相比之下,今天这本《动物为什么吃不胖》并没有花很多篇幅介绍饮食的方法或技巧,而是从营养元素摄入这个相对宏观的角度,阐述了动物和人类身上的很多营养学发现,结论更具一般性。

我觉得,如果你被不同的食谱弄得晕头转向、不知到底该怎么选择时,不妨从这本书中汲取灵感。或许正像作者建议的那样,我们不需要对饮食精打细算,只要能满足身体对营养成分的需求,剩下的交给感觉就行,身体自然会用健康回报我们。

以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图,也欢迎你点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

包括人类在内的很多物种来说,它们在进食时会优先满足对蛋白质的需求,而且蛋白质的摄入量不能太多也不能太少。

-

我们不需要对饮食精打细算,只要能满足身体对营养成分的需求,剩下的交给感觉就行,身体自然会用健康回报我们。