《决断力》 万维钢解读

《决断力》| 万维钢解读

关于作者

奇普·希思,斯坦福大学商学院组织行为学教授。

丹·希思,杜克大学社会企业发展中心高级研究员,前哈佛商学院研究员。

两人均为世界一流组织行为学家,合著有《让创意更有黏性》《瞬变》等畅销书。

关于本书

这本书为我们详细介绍了科学决策四步法,搭建了清晰而坚实的理论框架,提供了大量的研究成果和真实案例。目前学界有关决策科学的研究成果,基本都可以在这本书中找到。

核心内容

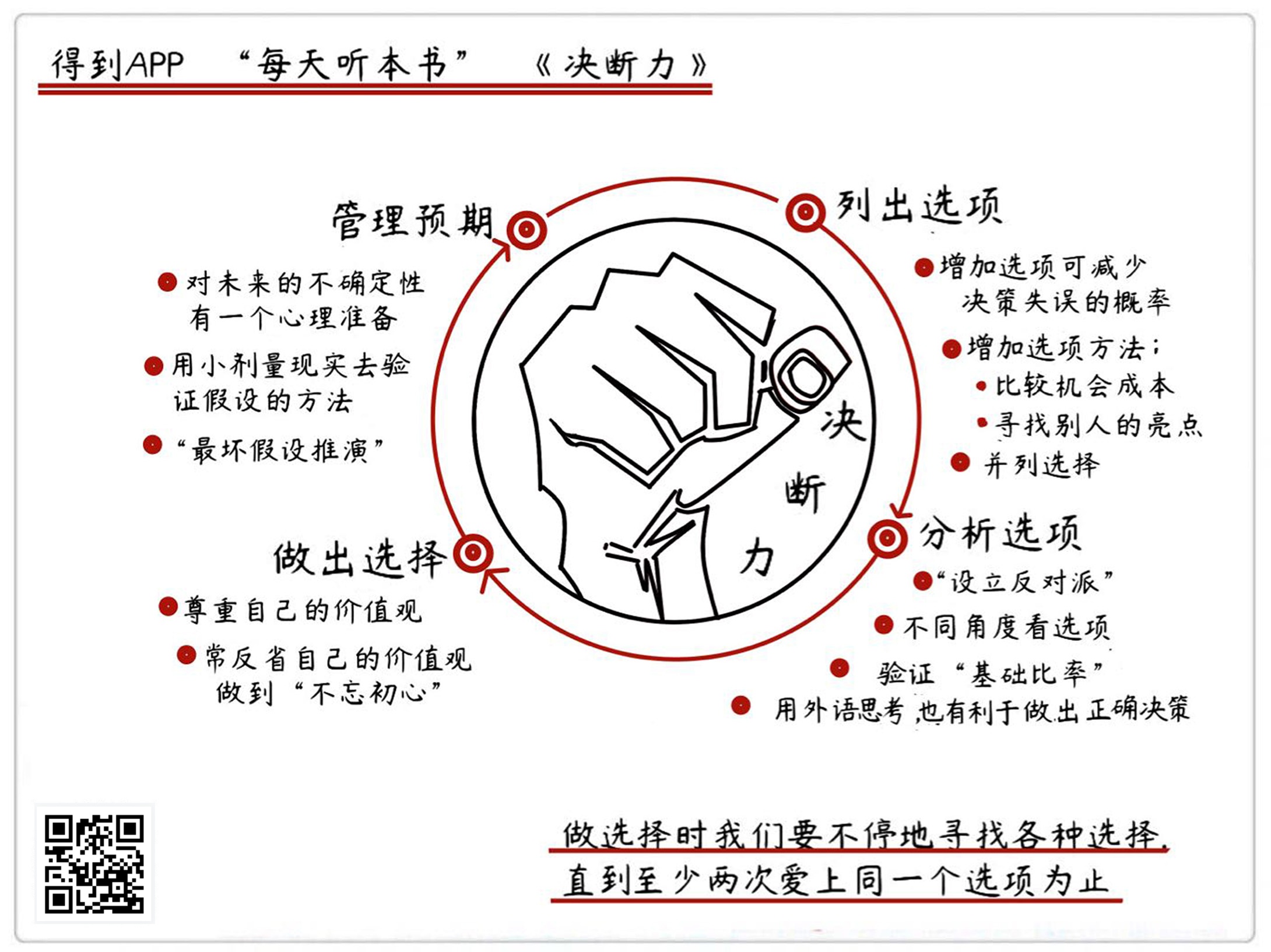

本书的核心思想是,面对不能一下看出利弊优劣的选项,需要反复比较权衡才能找出最优解的心理过程叫“科学决策”。科学决策可以分为四个步骤:

第一,列出选项,要通过寻找亮点等方式有意识地给自己增加选项;

第二,分析选项,常用分析方法有设立反对派、从远处旁观和验证基础比率;

第三,做出选择,要学会尊重的自己的价值观,不忘初心,方得始终;

第四,管理预期,要对未来的不确定性有一个心理准备,常用方法有用小剂量现实验证假设和最坏假设推演。

你好,欢迎每天听本书。今天要解读的这本书叫做《决断力》,副标题叫“如何在生活与工作中做出更好的选择”。“得到”订阅专栏《精英日课》的主理人万维钢老师曾经在专栏里完整解读过这本书。我们专门为你整理了万老师对这本书的解读,并且做了一些补充,制作了这期音频。这本书一共281页,我会用大概31分钟左右的时间,说说这本书的精髓:面对多个选项的时候,我们如何做出科学的决策。

你可能会说,决策谁不会啊,不就是拿个主意吗?但实际上,决定和决策是不一样的。像“我决定戒烟”“我决定跟某个人分手”,这就算不上决策。再比如两个东西价钱差不多,一个质量好一个质量差,你一下就挑出了好的那个,这个也不是决策。因为这些选项可以不费脑子一眼看出优劣,思考过程也算不上纠结。真正的决策是选择题,要有两个或两个以上的选项,是一个非常纠结的心理过程。

我们日常生活里大部分时间都是按部就班,该干啥干啥,决策的机会很少,可能只有选什么专业,进哪家公司,跟谁结婚,要不要买房买车这种人生大事才谈得上决策。如果你是企业高管,那你要决策的事儿可能多一点:比如要不要进入某个新兴的业务领域,要不要收购某家公司,如何在不同部门之间分配预算……

刚刚列出的这些问题,都是那种五分钟之内找不出答案的。这些问题有很多选项,而且每个选项都不是一下就能看出利弊优劣的,需要反复比较权衡才能找出最优解,这个心理过程就叫“科学决策”。今天这本书就告诉了我们很多方法,教我们面对复杂选项的时候,如何进行科学决策。

这本书的作者奇普·希思和丹·希思是亲兄弟,哥哥奇普·希思在斯坦福大学商学院工作,弟弟丹·希思在杜克大学工作,兄弟俩都是世界一流的组织行为学家。他们还有另外两本书《让创意更有黏性》和《瞬变》,也都很畅销,“每天听本书”栏目也解读过这两本书。《决断力》这本书里给我们提供了大量的研究成果和真实案例,还有非常丰富的参考文献。不夸张地说,目前学界关于决策科学的研究成果,基本都可以在这本书中找到了。

今天这期音频,咱们主要聊聊科学决策的四个步骤,每个步骤中我们最容易犯哪些错误,以及如何避免。掌握了这些套路,再去面对那些艰难的选择题的时候,你可能就没那么焦虑和纠结了。

希思兄弟把科学决策分成四个步骤:第一步,列出选项,也就是看看自己有哪些选择;第二步,分析选项,就是评估每个选项的优劣;第三,:做出选择,就是系统分析之后选出一个相对最好的;第四步,管理预期,就是决策后要对未来的不确定性有一个心理准备。

先说第一步,列出选项。为什么我们总是感觉决策很难呢?因为给自己的选项不够多。希思兄弟说,真正的决策必须有多个选项,才谈得上科学。

卡耐基梅隆大学的研究者做过一个调查,他们访问了匹兹堡的105名女中学生,问她们过去一段时间做过什么决策,结果研究者发现,女中学生的大多数决定几乎都没有选项。这些决定可以分成两类:一类是决定去做一件事,比如我决定从此以后再也不迟到了;另一类是针对一件具体的事儿 回答 yes or no,比如我要不要跟男朋友分手?明天有个聚会我要不要去?你看这就是一种二元对立的简单思维,是或者否,根本不叫选择题,更像判断题。研究者还发现,如果只能选择 yes 或者 no ,决策失误的概率是 52% ;如果给自己增加1-2个选项,选错的比率就能下降到32%。所以说,老江湖和高中生做决策时最大的区别,就是高中生只会原地打转、钻牛角尖,而老江湖会给自己增加选项。

那怎么给自己增加选项呢?有没有什么可以拿来就用的方法呢?作者给我们提供了三个策略。

一个方法叫比较机会成本。每个选择背后都有机会成本,也就是选择了这个,就得放弃别的东西,你放弃的最大价值就是现在这个选择的机会成本。有人做过一个实验,现在有一部电影 DVD ,里面有你最喜欢的明星,要价15美元,研究者问受试者,你愿不愿意买?结果80%的受试者表示愿意。然后研究者又找了另一组受试者,这次给他们增加了一个选项:你可以把这15美元省下来花到别的你想花的地方。其实这是一句废话,你不买当然就省了15美元,这本来就是你的钱。但就是这么一个看上去多余的选项,让选择购买的比例从80%下降到了55%。

这就是机会成本在起作用,问问自己同样的时间或者金钱,如果我不做这个能做点别的什么呢?哪怕仅仅让自己意识到还有别的选项,决策水平都能大大提高。

还有一个方法是“寻找亮点”,就是看看别人是怎么做的,这是最简单的增加选项的方法。哪怕大多数人都失败的局面下,也总会有几个人是成功的,那你就看看那几个成功者是怎么做的,沃尔玛就是这么成长起来的。

1960年代,沃尔玛还是阿肯色州一家名不见经传的小企业,创始人山姆·沃尔顿发愁怎么提高结账效率。有一天,他听说明尼苏达州有个杂货店创造了一种新的结账方法,他就开了12小时的车过去学习。他发现那个店里所有的顾客都要到店门口的中心结账区付款,而当时沃尔玛用的是分区结账,买厨房用品在厨房用品柜台结账,买肥皂要到洗漱用品柜台结账。很明显,集中结账有优势,这种方式需要的收银员更少,减少了现金处理频率,能降低出错率。山姆·沃尔顿回去就迅速地把这个方法应用到自己的店里。沃尔玛的物流配送方式、商品陈列方式也都是借鉴别人的,山姆·沃尔顿就特别诚实地说过:“我做的每件事情几乎都是从别人那里仿效来的。”

希思寻找亮点也是可以分层次的,先看内部,再看同行,然后再去寻找不同领域可以参考的地方。举个例子,比如说你是一个中学的校长。你们学校一到中午吃饭,学生要花很长的时间排队打饭,那你怎么解决这个问题呢?希斯兄弟说,你应该先从内部找经验,再向外面寻求借鉴:

• 先看内部有没有“亮点”:有没有哪个打饭窗口的队列总是前进得特别快? • 再看同行:别的学校食堂,是怎么做的? • 同行也不行,再找不同领域的经验:其他需要排队的地方,比如说银行、商店,它们都是怎么做的?

如此说来,要想给自己增加选项也不容易。好想法不是凭空冒出来的,你得学习很多别人的经验。掌握的套路越多,办事的选项就越多。

你看,上面两个方法是不是刚一说出来感觉特别简单,应用起来却并不简单。第三个方法也是这样——那就是并列选择,把多个选项并列摆在桌子上,要选一起选。这是因为当更多选项摆在你面前的时候,你就能了解更多的可能性,能更接近实际情况,不会陷入对某一个选项的偏执里面,多选项的对比能够削弱决策者的权威,让你冷静下来做决策。

研究者做过一个针对平面设计师的调查,他们找到两个设计小组,第一组一次设计一个方案,然后你给反馈,他们回去修改;第二组一次设计三个方案,同时给你,你选择其中一个给反馈,他们再去修改。结果,第二组的最终设计方案更受欢迎。这是因为,只有一个选项的时候,设计者很难听进去修改意见,可能人都跟方案合二为一了;有多个选项的时候,设计者就更愿意接受反馈,改善表现。咱们平时买东西、找工作、租房子,甚至找对象,都可以用这个方法,把所有选项都摆在桌子上,统一选择,效果最好。作者给我们的建议是不停地寻找各种选择,直到你至少两次爱上同一个选项。

刚才说的就是科学决策的第一步,增加选项,接下来说说第二步,分析选项。当你面对众多选项的时候,怎么冷静分析每个选项的优劣。罗辑思维之前出了一本书,叫《成大事者不纠结》,感到纠结就是因为一时半会看不清,没法下判断。那怎么才能看清选项的优劣呢?作者给我们支了三招。

一招叫做“设立反对派”。心理学上有个概念叫做“证实偏见”,通俗点说就是“先入为主”。如果我们认为一个事儿是对的,大脑就会主动收集支持这个判断的信息,自动过滤跟这个判断冲突的信息,听不进去反面的意见。

来看个例子,有个尖子生定的高考目标是清华北大,但是没发挥好,去了其他的重点高校,那他可能一进校门就觉得这个学校很一般,然后他就发现了很多支持这个学校不好的证据,比如学校面积小、食堂贵、奖学金少;但是如果现在有一个中等生,他超常发挥,也考进了同一所大学,那他的感觉可能是完全不一样的,他可能非常珍惜在这的学习机会,感觉哪哪都好。

你可能也有类似的经历,就是当自己特别想做一件事的时候,别人说什么都听不进去。这时候就需要刻意给自己设立一个反对派,比如找几个朋友,专门提提反对意见,要求他们给出具体的反对理由,用现在流行的说法叫“骂醒”。中国古语里说“兼听则明”,设立反对派相当于把兼听则明给程序化了,你要把它当成一个分析选项时的固定动作,这样做就能大大减少决策中证实偏见的干扰。

这个方法对于公司做战略决策同样有用。希思兄弟发现,其实大多数公司做战略决策的过程中,也是没有反对派的,不少 CEO 都是一意孤行。有个统计说,主流媒体上每多一篇吹捧一个 CEO 的报道,这个 CEO 收购下一个公司的时候,就愿意多支付4.8%的溢价,也就是说如果一家公司实际价值1亿美元,这个 CEO 就愿意多花480万美元去买。那怎么才能阻止这种疯狂决策呢?一个好方法是在公司内部设置一支“蓝军”,奉命唱反调,对事不对人,专门搜集反对高层决策的信息,让战略讨论更充分。

还有一招叫站在远处看选项。很多纠结是因为各种复杂情绪在影响判断,在别人眼中或者过段时间自己回头再看,根本不重要。真正的高手都擅长跳出来看问题。作者介绍了一个很实用的旁观术,叫“10-10-10法则”,就是让自己站在三个时间尺度去看现在的选项:

• 10分钟之后,你会做何感想? • 10个月之后,你怎么看待今天的选择? • 10年之后呢?

举个例子,有个女性叫安妮,36岁,她交往了一个45岁的男朋友卡尔,卡尔离过婚,有一个女儿。他们交往九个月了,但是卡尔从没把安妮介绍给女儿认识,好像也没有和安妮组建家庭的意思。安妮就有点着急了,想摊牌,但是又担心太冒失,她就来咨询希思兄弟自己应该怎么做。希思兄弟就问她,如果你跟卡尔表白,10分钟之后、10个月之后、10年之后你会怎么看这个决定。安妮说:十分钟后,我会很紧张,但是说出来我会感到放松;10个月之后,我会很平静,就算他拒绝,我也不后悔;10年之后,我可能都忘记这次表白,跟别人生活在一起了,也可能是跟卡尔生活在一起。这么分析下来,当然是去表白了。这就是站在远处看选项的好处,当我们远距离思考问题的时候,焦虑、害怕、紧张,这些情绪就都不见了。

除了站在远处看,你还可以试试“站在别处看”。当你面临困难选择的时候,你可以问自己:如果是你最好的朋友面临这个选择,你会给他什么建议呢?比如很多大城市的年轻人都面临着很大的工作压力和生活压力,一遭遇涨房租或者工作上的不顺利,就很想念老家的舒适安逸,但同时又舍不得大城市的工作机会和便利生活,就很纠结,不知道继续留在大城市里还是回老家更好?如果是你面对这个问题,可能也容易陷进去出不来。那现在换个位置,如果有这个纠结的是你最好的朋友,你会给他什么建议呢?你可能会说:其实还是大城市好,趁年轻吃点苦没什么,或者说回老家好,没那么累,能经营一份小确幸。不管哪个,你都是有一个倾向的,不会模棱两可说两个都好——你对好朋友的建议其实就是你内心真实的声音。站在别处看的时候,我们的脑袋更清醒。

还有个有意思的研究发现,如果用一门外语思考,更有利于做出正确决策。以后再遇到拿不准主意的时候,不妨试试用英语整理一下思路,这也是一种站在别处看选项的思维方式。

第三招叫验证“基础比率”。所谓基础比率,就是以前的人做同样的事,做到的平均水平。靠自己搜集到的信息总是很有限的,用别人的评价来弥补信息的不足就很聪明,有时候分析选项好坏的最佳参考指标,就是基础比率。你看,我们平常出门吃饭或者上网购物,是不是都要看一下这个商家的评分:有多少人在这吃过,他们给这个店打了多少分,同行业的平均分是多少。如果低于平均分,你可能就直接pass了。说白了,你并不比别人聪明多少,大多数时候选择相信群体智慧能保证不出错。

咱们来看一个诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼的故事,他在《思考,快与慢》这本书里分享了一件自己的经历。多年以前,卡尼曼就和人合著过一本关于判断与决策的高中教材,帮助以色列在高中普及这种决策科学。

当时卡尼曼召集了一批人,组成了一个教材编写小组,每周碰一次面,平时分头写作。有一天,他突发奇想。这本教材中有一部分内容是关于群体判断的,那咱们教材组这帮人能不能也来个群体判断,预测一下,这本教材用多长时间能完成。有人说一年半,有人说两年半,大多数人给的数值都在这个范围内。这时候卡尼曼就想到了基础比率,于是他就问,别人编写类似的教材花了多久。小组中正好有个人有过类似教材编写的经验,他说据他所知,40%的编写组最后的结局是干脆放弃了,剩下的60%则是用了7到10年的时间才完成了编写。7到10年,这个数字一出来,小组中所有的人都不屑一顾,都认为我们根本不需要那么长的时间!结果呢,卡尼曼的这个教材编写小组用了8年时间才完成了教材编写。

你看,连诺贝尔经济学奖获得者都不比别人更特殊。如果别人做这件事需要那么长时间,基本上你也需要那么长时间;如果别人做这个事失败了,你成功的可能性也很低。不过话说回来,如果你觉得自己真的很特殊,怎么判断才科学呢?也要先了解基础比率,然后根据自己的情况做一些修正。希思兄弟给我们讲了一个真实的案例。

1998年,美国有个叫布莱恩的年轻人,得了一种罕见的血液病,表现为血液中血小板的数量非常少。如果不采取治疗措施,他大概只能活5到6年,这段时间里他能正常生活。如果要治疗,就要做骨髓移植。但是骨髓移植非常危险,首先要找到合适的配型,还要保证骨髓移植之后身体不会出现排异反应,而且,手术前前后后需要一年,在这一年时间内,身体等于是没有免疫系统的——哪怕是普通的感冒,都会带来生命危险。这是一个非常艰难的选择。当时布莱恩的妻子怀孕6个月,如果布莱恩选择不做手术,他还可以和自己的孩子相处5年时间;如果手术,很可能孩子刚出生,他就死了。

布莱恩是怎么分析这两个选项的呢?首先他考虑了一般骨髓移植手术的成功率,也就是我们刚才说的“基础比率”并不高。手术成功率的基础比率,就是所有医院对所有患者做手术的总的统计结果。但是他深入研究这个比率之后有两个惊人的发现:第一,大多数做骨髓移植手术的病人都是60岁以上的老人,而他当时只有28岁;第二,骨髓移植手术在世界各地的医院进行,有些医院每年做300例,很擅长这个手术,有些医院每年做30例,不擅长做这个手术。如果布莱恩去全美最擅长骨髓移植手术的医院做这个手术,显然能提高成功率。最后布莱恩判断应该做手术,他的手术非常成功。布莱恩一直到今天还活着,还成了一名大学教授。这就是一次通过对选项冷静分析之后做出的科学决策。

我们平时做决策就要有这样的精神:第一看基础比率,第二看我到底特不特殊,而且你找到的这个“特殊因素”一定要真的特殊。

现在咱们学会了增加选项,也明白了怎么分析选项优劣,是不是就可以愉快地做决策了呢?科学决策的第三步叫做出选择,就是系统分析之后选出一个相对最好的。那什么叫“最好的”呢?其实好不好都是相对的,一个选项张三觉得不好,可能在李四看来就是好的,因为背后支持他们做决策的东西是完全不一样的,背后的这个东西就是“价值观”。希思兄弟说,做决策的终极武器就是尊重你的价值观。

所谓价值观,就是你设定的“优先级”,就是你认为什么重要,什么不重要。真正的科学决策可不是让情感失效,恰恰相反,抛开外在的理性的方法,最终指引你决策的就是价值观。比如你认为事业的成功对你最重要,还是家庭幸福对你最重要?一个刚刚生完小孩的妈妈要立刻重返职场,还是陪伴孩子度过童年时光?留在大城市还是回老家?做公务员还是创业?这些问题都没有正确答案,完全是个人的选择。

再比如,作为一个企业管理者,你认为让消费者满意最重要,让股东满意最重要,还是让员工满意最重要?这三个满意很多情况下是一致的,但有时候也会产生矛盾。如果让消费者满意最重要,那就要少赚点钱,多服务一些人;如果让股东满意最重要,那就尽可能扩大利润;如果让员工满意最重要,那就提高员工福利少加班,甚至干脆像美联航一样,为了给自己员工让座直接把乘客拉下飞机。

根本来说,价值观是每个人自己选择的,它可不是一句空话,它可以指导决策。尼采说过,一个人知道自己为了什么而活,他就能够忍受任何一种生活。我们可以在这补充一句:如果你知道自己的价值观是什么,你就能轻松做出任何不让自己后悔的选择。不过希思兄弟说,一般人往往做着做着就忘了自己的优先级,只好随大流,最好时不时反省一下核心价值观。咱们常说“不忘初心,方得始终”,就是这个道理。

刚刚我们说的方法都是决策前和决策中,其实做完决策也有一个很难熬的心理过程。老会胡思乱想:这么做对吗?万一不成功怎么办?这时候,就进入了科学决策的第四步,管理预期,来降低决策后的焦虑感。所谓管理预期,也就是对一些可能发生的不好的结果有个心理准备,而且把这种心理准备反映到决策中。作者也给我们分享了两个非常实用的方法。

一个方法叫作用“小剂量现实”去验证假设。

经济学家蒂姆·哈福德在《适应》这本书里,讲到了一位苏联工程师提出的试水三原则:

• 一是要尽可能地尝试新事物; • 二是尝试要可控,要确保试验不给我们带来灾难性的后果; • 三是要获得反馈,从结果中学习,随时调整做法。

你看这三条,跟中国人爱说的“摸着石头过河”是同一个道理。

举个例子,美国有一家新成立的网站要招聘客服,HR 在招聘中设置了一个特殊的环节,安排求职者去呼叫中心体验一天工作。求职者被要求听一段电话录音,电话那头是一个很苛刻的顾客在投诉,然后HR会给你很多警告:像这种客户天天都有,我们的 IT 系统不好用,我们会在节假日加班……这种招聘方式就是给应聘者提供一种“小剂量的现实”,提前警告一些可能出现的坏状况。你可能觉得这样的招聘也太耿直了吧?但事实上,用这种方式招聘进来的员工离职率比之前降低了10%,大约节省了160万美元的招聘费。

这本书还提到了一个研究,有人调查了财富500强企业的 CEO ,观察他们的决策模式,发现其中60%的 CEO 在做一件重大的商业决定时,连计划书都没有,一拍脑袋,想做就做。有一位企业家很坦白地说:“我跟你说实话吧,我做决定的时候,从来不做什么市场调研。我根本就不相信市场调研。”

那问题来了,如果不调研,科学决策从何体现呢?其实他们做决策的时候,可不是一锤子买卖,而是先用小规模试水,也就是咱们前边说的“小剂量现实”。比如某个企业要推出一个新产品,企业家不会一上来就大批量生产,也不会等产品完全定型了再上市,而是会先做出一个比较粗糙比较基础的原型,小规模生产,测试市场反应。如果反馈好,就加大研发力度、扩大产量;如果市场反应冷淡,那干脆放弃这个产品。这就是实干精神,先小规模测试,成了再搞大的。企业家所谓的“科学决策”,不是要不要做这件事,而是把握好一开始的力度,小步快跑,快速迭代。

用“小剂量现实”测试也可以用来指导我们的日常生活。希斯兄弟讲了一个年轻人择业的案例。这个人叫史蒂夫,他想成为一名药剂师。史蒂夫本来就喜欢化学,而且药剂师的收入很高,工作又比医生轻松。但是药剂师学费很高,还需要投入几年的时间来学习专业知识。这是一个重大的职业决策,史蒂夫决定先试一下水。于是,他找到了一个药房,要求免费打工一个月。这种事前体验职业生活就是给自己注入一些“小剂量现实”,特别值得赞赏。你看,有的大学生进了大学发现不喜欢自己学的专业,毕业了不喜欢自己做的工作,就是因为在做重要决策之前,没有试水。

另一个方法很有意思,叫做“事前验尸”。也就是说,我们先假设一个悲惨的结局,然后倒退一下,想一想这种情况是怎么发生的。比如说,现在有一个创业团队要上线一个 App ,我们敢不敢在上线之前开一个“验尸大会”?假设这款 App 活不过三个月,那么原因可能是什么呢?是细分领域中已经出现了占有率比较高的产品?是某个环节的用户体验不好?还是忽然出台的一些政策影响了 App 下载?这种方法的好处是能够强迫我们大脑思考极限情景,能够延展我们的感知能力,感知那些正常思维模式下不容易考虑到的情况,这些被忽视的很可能就是实际会发生的。

回顾一下,科学决策是一个非常纠结的心理过程,是在几个难判优劣的选项中做出正确的选择。科学决策包含四个步骤:

第一步,看清自己有哪些选项。一般人最容易犯的错误是陷入狭隘思维,没有给自己足够多的选项,甚至根本没有选项,我们要做的是主动给自己增加选项。具体的方法有比较机会成本、寻找亮点和并列选择。

第二步,分析选项,也就是评估每个选项的优劣。怎么做到冷静客观地分析选项呢?作者给我们的建议是设立反对派、站在远处看选项和验证基础比率。

第三步,做出选择,系统分析之后选出一个相对最好的。其实好不好都是相对的,要学会尊重的自己的价值观,要捋清楚对你来说什么是最重要的。最好时不时反省一下自己的价值观,“不忘初心,方得始终”。

第四步,管理预期,决策后要对未来的不确定性有一个心理准备。这个环节里,我们可以用小剂量现实去验证假设,小步快跑,快速迭代;还可以通过“事前验尸”的方法,强迫大脑思考极限情况来延展感知能力。

说完这个步骤,再给你讲一个真实的案例,加深一下对科学决策的理解。1772年,英国有一位牧师面临着一个艰难的职业决定。他叫普利斯特里,你可能不太熟悉他,其实这个人是一个很厉害的通才。他的本职工作是神学家,业余时间写了很多哲学著作,对后来的边沁都有很大影响。他还发现了包括氧气和一氧化碳在内的十种气体,发明了苏打水;口才也很好,时不时发表一些很有影响力的政治演说。可以说是一个干啥啥行的天才,但是天才也会缺钱。当时普利斯特里有8个小孩要养,但是牧师收入一年只有100英镑,根本不够花。这时一位大亨伸出了橄榄枝,一位名叫谢尔本的伯爵给普利斯特里发了个offer——我每年给你250英镑,请你搬到我家来给孩子当家教,顺便给我当顾问,你干不干?

这个 offer 好处很明显,工资翻倍;但是也有坏处,一是要搬家,二是住在别人家就不方便做自己感兴趣的研究。而且这位伯爵什么脾气都不知道,万一脾气不和闹僵了呢?万一他态度傲慢只拿自己当个仆人呢?这就是一个很典型的两难选择啊。

咱们来看看普利斯特里是怎么决策的。首先,他向自己的朋友寻求建议,朋友说你可千万别去,去了就没有自由了。接着他又问了几位了解谢尔本伯爵的朋友,他们说伯爵人品很好,你可以考虑接受这份工作。

但是,普利斯特里没有被动地接受“去或者不去”这个二选一的选择,他向伯爵提出了两个要求:第一,我能不能不去你家住,你需要的时候我随时过去;第二,你要给我个承诺,万一散伙了也要保证给我每年150磅的薪水。伯爵答应了这2个条件,他们愉快地合作了7年,散伙之后,伯爵也遵照约定继续支付给普利斯特里每年150磅。

这个过程中,普利斯特里使用的就是科学决策法。首先,看看自己有哪些选项。一般人的做法是从明面上有的选项里去挑一个,但是普利斯特里主动给自己增加了选项,他想要高收入又不想搬家,就通过谈判争取到了远程工作这个选择。

第二步评估每个选项的优劣,普通人最容易在这个环节犯一个“先入为主”的错误,自己对某个选项有倾向,就不顾一切地坚持。而普利斯特里征求意见的时候不止询问自己的朋友,还咨询了伯爵的朋友,获得了一个对工作前景的全面、客观的评估。

第三步是做出选择。这一步里人们最容易被短期情绪左右,做出冲动的决策。正确的做法是从长计议,尊重自己的价值观。你想,当时普利斯特里经济拮据,他在情感上一定很需要这笔钱,如果被情绪左右很可能一拍脑袋就同意了,也就放弃了争取对自己更为有利的条件。

最后要对未来的不确定性有个心理准备,因为任何决策都不可能百分之百万无一失。普利斯特里考虑到了这一点,所以他申请了一份150英镑年薪的固定收入,等于要了一份保险。

万维钢老师说,决策是不常用到的技能。大多数情况下,我们都是根据直觉就把事情做了。但是有的时候,需要停下来,仔细评估之后才能做好决定。这个科学决策的方法,就是为了这些艰难决定。

撰稿:万维钢 脑图:摩西脑图工作室 转述:孙潇

划重点

1.看清自己有哪些选项:比较机会成本、寻找亮点和并列选择。

2.分析选项:设立反对派、站在远处看选项和验证基础比率。

3.做出选择:尊重的自己的价值观。

4.管理预期:用小剂量现实去验证假设,“事前验尸”。