《免疫》 文晶解读

《免疫》| 文晶解读

关于作者

尤拉·比斯,一个为孩子可能受到的任何伤害而忧心忡忡的妈妈,一个没有任何医学或生物学教育背景的医学外行,一位人文素养深厚且善于思辨的艺术家、诗人和散文家。

关于本书

本书以疫苗为切入点,就免疫接种中折射出的各种社会问题进行了思考和讨论,这些问题包括社会的信任问题、人们对科学的态度、人们对现代医疗和环境的焦虑等。这本书告诉我们,免疫接种的问题,不光是医学和健康的问题,还包含了政治、金钱、文化等多个方面的要素,而在这些多元的因素面前,我们应当理性思考,并建立对科学和医疗团体的信任。

核心内容

疫苗原本是用来保护生命的一种手段,但人们却一直对它感到恐慌和焦虑。这一方面是因为,疫苗确实多多少少存在一些副作用,而更重要的一点是,包括吸血鬼文化、对人工制造的抵制等在内的很多社会文化,都对人们对疫苗的看法有着深远的影响。

你好,欢迎“每天听本书”,本期音频为你解读的这本书叫作《免疫》,它的英文名字直接翻译过来是“论免疫:接种”。

关于接种疫苗,我们有时候会在网上看到一些怀疑的言论,比如打疫苗让人抑郁,会引发自闭症等等。你可能会觉得这是因为在我们国家,现阶段科普工作还很不到位,人们才有这种不必要的担忧。但是在科学发达得多的西方国家,也有类似的恐慌,这本书想告诉你的是,这种恐慌的背后,有着历史文化的渊源。只有了解了为什么恐慌,我们才能更理性地看待疫苗。

在这本书里,作者不仅为我们普及了关于疫苗的科学知识,还以疫苗为切入点,和我们探讨了怎么用理性思维面对生活中的不确定性。这其中就包括疫苗所折射出的,整个社会的信任问题,人们对科学的态度,以及大众对现代医疗、环境,对疾病的焦虑。作者想通过这样一部作品告诉大家,免疫接种的问题,不光是医学和健康的问题,它还包含了政治、金钱、文化等多个方面的要素。在这些多元的、令人不安的因素面前,我们最应当学会的是进行理性的思考,建立对科学和医疗团体的信任,意识到人类并不独立,而是一个相互依存的整体。

而且很特别的是,这本书的作者尤拉·比斯是一位诗人和散文家,没有任何医学或生物学的学术背景。她最初产生写这本书的想法,是在自己刚成为一个新手妈妈的时候,出于对儿子的担心,她对疫苗产生了各种各样的疑问。她也知道,自己对免疫接种的那些疑问肯定也是天下所有父母都关心的问题。所以,她竭尽所能地对那些问题进行了思考、研究和求证。可能也正是因为如此,作者才能带我们跳出那种“打疫苗只是为了预防传染病”的狭隘认识,带我们站到一个更高远、更宽广的视野上来理解免疫。

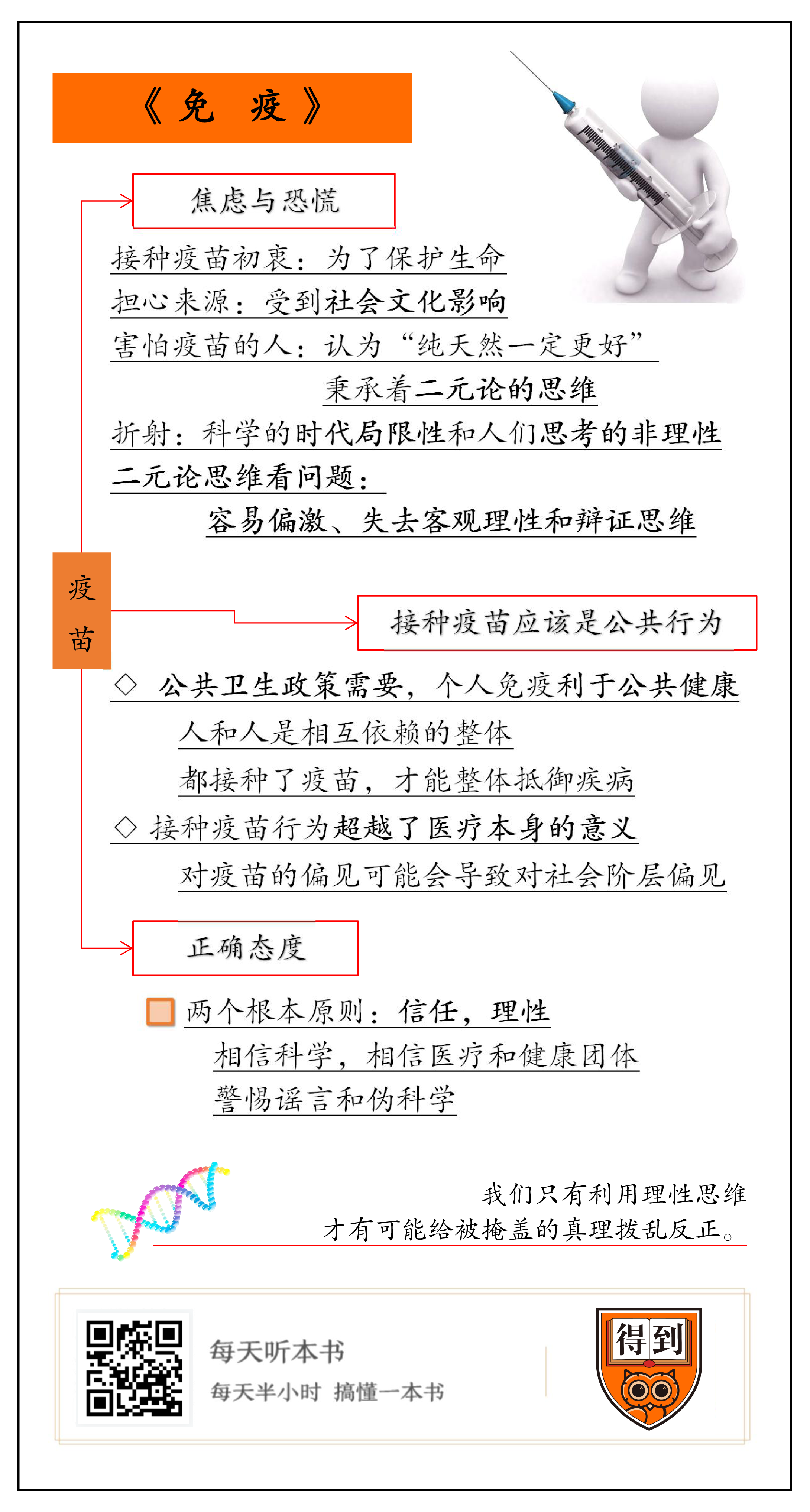

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面,我就来为你详细讲述书中内容,大致分成三个部分。第一,对于疫苗,人们为什么会焦虑、恐慌?第二,为什么接种疫苗,应该是一个公共行为?第三,面对各种担忧和不确定的时候,我们应该怎么做?

我们首先来看第一部分,对于疫苗,人们为什么会焦虑、恐慌?

当“接种”这个词最开始被用来形容种痘的时候,指的是疾病地移植,它的意思是以被接种者的身体为根本,生发出累累的果实,果实指的就是对疾病的免疫力。而且在英语词典中,“保护”这个词的同义词一栏里,“接种”这个词也赫然在列。也就是说,在西方文化中,接种疫苗被认为是一种对生命的保护。

这么看来,人们对疫苗的态度应该非常正面才对。不过在美国,抵制疫苗的呼声很强,就算儿童接种疫苗是免费的,也有很多父母不愿意给孩子接种。为什么会出现这种情况呢?作者说,这不是一天两天的事了,对疫苗的抵触情绪,从疫苗刚刚出现的时候就有。

最早的接种是通过体液和体液的直接接触实现的,刚接种过不久的人,他手臂上水泡里的脓液,会被当成是下一个人的“疫苗”,这种接种方式很容易引起疾病的传播。而且在整个19世纪,接种疫苗之后手臂上都会留下疤痕,有些人会说这是《圣经》里提到的“兽的印记”,是撒旦的象征。所以从疫苗刚出现开始,人们就非常不信任它,觉得里面有腐蚀物、人类罪孽的残渣之类的东西。作者提出,这种文化上的抵制深深扎根在人们心里,甚至影响了现在人们对疫苗的态度。

文化对人们的影响有多大呢?咱们拿西方的吸血鬼文化来举例子。在西方文化里,吸血鬼喜欢喝婴儿的血液,而医生接种疫苗的时候,也会在孩子身上制造出一个流血的小伤口,于是在有的西方人眼里,接种人员就和吸血鬼有关系。吸血鬼在咬伤别人的同时,还会传染他的邪恶体质,把别人也变成吸血鬼。疫苗和吸血鬼都能传播疾病的共性,让人从心理上就对疫苗产生了抵触情绪。

如果你觉得吸血鬼文化比较边缘,那另外有本环保史上特别有名的书你应该知道:它就是《寂静的春天》。这本书“每天听本书”也解读过,作者认为,杀虫剂 DDT 的滥用将会杀死大量的鸟类,还会渗透进地下水,最终影响整个地球的生态。这本书影响之大,催生了环保组织的建立,美国甚至勒令在全国范围内禁止使用 DDT。那这本说环境保护的书,和疫苗有什么关系呢?

作者认为,我们继承了《寂静的春天》里的思维模式,它让我们认为“自然一定比人造更好”,但实际上这种看法太过绝对。比如说,这种文化正在杀死非洲的孩子们。因为停用 DDT 之后,蚊子会肆虐,而蚊子是会传播疟疾的,原本患病率已经很低的疟疾,在那些停用 DDT 的国家里重新升高。有统计结果显示,每二十个非洲儿童就有一个死于疟疾。

这种认为“纯天然一定更好”的想法,也让人们抵制疫苗,这是因为现在疫苗里也含有有化学添加剂。但这些化学添加剂其实不可或缺,比如添加剂里的含汞化合物可以预防疫苗本身被污染,含铅化合物可以加强疫苗效果,疫苗里添加的甲醛,是用来起到灭活疫苗的作用的,它能让疫苗在诱导人体产生免疫力的同时,还不会得上那种病。

尽管目前没有一种添加剂被实验证明对人体有副作用,人们还是抱着“宁可信其有”的想法。但他们却意识不到,让自己得病的病原体也都是“纯天然”的。有些家长为了避免打疫苗,甚至会让自己的孩子去吃患病儿童舔过的棒棒糖,他们觉得这样产生免疫力的方法更“天然”。但他们没意识到,这会让孩子重新面对两百多年前的那种原始的、体液和体液直接接触的免疫法所带来的危险。

根本上来说,对疫苗怀有恐惧的人,都是因为秉承着二元论的思维,这是一种非理性的、陈旧的思维方式。在这种思维中,治疗和伤害、洁净和污秽、天然和人造都被完全地对立起来,让我们的认知越来越偏激。其实,我们学过的辩证法思维,就是反二元论的。

人和人类社会中的很多东西,都并不是非此即彼的,人们可以选择喜欢或不喜欢某种事物,却不应该简单地说它是对的或者错的。比如,你可以说在现有的科学条件下,疫苗仍然可能导致接种者得病,但这种事情发生的概率是多少呢?很多疫苗已经把致病率降低到了百万分之一,这已经是非常了不起的成就了。批评者可以不喜欢疫苗这百万分之一的致病率,却不应该说疫苗就是有害的。

免疫是一门科学,而科学有一个特性,就是自我纠错性。这个特性能够保证,哪怕现在因为科学水平的局限,还存在这百万分之一的不确定性,未来也会继续改进,让疫苗的作用最大化的同时,进一步降低它的危险。

到这里,我们对前面的内容进行一下总结。人们接种疫苗的初衷是为了保护生命,但人们对疫苗的担心和害怕一直都在。人们害怕疫苗,受到了社会文化影响,但是作者认为,这些影响都折射出了科学的时代局限性和人们思考的非理性。我们不应该用“非黑即白”的二元论思维看问题,这种思维很容易让人陷入偏激,而失去原本应有的理性、客观和辩证思维。

接下来我们来说第二部分,为什么接种疫苗,是一个公共行为,以至于国家要大力推行?简单地说,这是公共卫生政策的需要。一个好的公共卫生政策,能够让整个国家在面对突发传染病的时候,具有群体的免疫力。

怎么理解这句话呢?作者认为,我们需要转变那种“人和人之间相互独立”的看法,而意识到人类是一个相互依赖的整体,免疫接种不仅是为了我们每一个人,也需要通过我们每一个人发挥作用。

先来看书里的一个例子。1981年,在美国第一次引进乙肝疫苗的时候,按照最开始的公共卫生策略,接种疫苗的只有监狱里的服刑人员、医护工作者、男同性恋和通过静脉注射的吸毒人员,因为这些人被看作是乙肝感染的高危群体。但这种选择性的免疫接种没能降低美国的乙肝感染率,一直到10年以后,美国的新生儿全都接种了乙肝疫苗,乙肝感染率才大幅度降低。

这个例子告诉我们,免疫接种是通过构建群体免疫力发挥作用的,而群体免疫力又依赖于个体的免疫接种。这么说可能不太好理解,我来解释一下。

对群体来说,大规模接种的效果要远远胜过个人的零星接种。如果只有一个人接种了疫苗,可能会因为疫苗没有激活他的免疫系统,他还是易感人群。或者说,就算疫苗激活了他的免疫系统,可他身边都是患病的人,那他也会面临疫苗失效的危险。作者提到,如果一个打过麻疹疫苗的人,周围的人都没打过麻疹疫苗,那么他得麻疹的概率,甚至会比那些自己没打疫苗、但是身边的人都打过的那个人还高。但如果有足够多的人接种了疫苗,大部分人都有了抵抗力,病毒就很难从一个人转移到另一个人身上。疾病扩散不开,那些没有接种的人,还有接种了但没起效果的人,就会因此得到保护。

所以从这个角度来说,接种跟献血类似,它是在构建一个“免疫力银行”,我们看似都是个人账户,但其实都是公共信托基金,我们对这个银行所做的贡献,就是把免疫力捐助给那些不能被自身免疫力保护的人们。

而且我们要意识到,其实每个人对群体的健康都有威胁,我们每个人都是危险的传染源。换句话说就是,一个人不打疫苗不光可能让自己生病,还可能把病传染给别人。人们通常意识不到,就算是看起来身体特别健康的孩子,也有可能作为无症状者携带很多传染病的病原体,并且把这些病原体传染给别人。而如果那个被传染的孩子免疫系统不够强大的话,那种病原体导致的疾病就会在他身上发作。

所以,免疫接种发挥效果的方式,就是通过让大部分人接种疫苗,来保护小部分人。群体免疫力是可以被观察到的,如果你觉得它难以置信,那只可能是因为你下意识地觉得,自己的身体在本质上是孤立的、不与他人相关联的。但实际上,公共卫生不仅是为了我们,而且还是通过我们,让一些造福大众的措施得以实现的,个人的免疫接种对公共健康有重大的意义。

当然,这只是对我们所有人健康本身的好处,而作者提到,更重要的是,接种这个行为,有超越医疗本身的目的。对疫苗态度的转变,也会影响我们的社会文化。

天花曾经被称为“黑鬼之痒”,被白人觉得是只有黑人才会得的病。当天花在城市里蔓延时,黑人聚集区的居民被强制去接种疫苗,如果有人有意见,就会被枪口顶着去接种。但是当时疫苗的制备工艺还没有今天发达,接种可能带来破伤风感染等疾病,所以当时的接种是为了保护富人,而让穷人用血肉筑起长城。在那个时代,人们会觉得只有生活状况糟糕的穷人才需要疫苗,而对中产阶级和上流社会的人来说,疫苗会堵塞了他们精致的身体系统。作者打了个比方说,当时人们会觉得,穷人的身体就是公共健康的负债。

你看,如果人们对疫苗的看法不公允,那就会围绕着疫苗产生这种社会层级上的偏见。有人类学家甚至还问过一个更令人惊心的问题:免疫系统会不会成为新型社会达尔文主义的核心?要知道,社会达尔文主义认为只有强者才有生存的权利,所以它才曾经导致了种族屠杀。如果按照这个想法,免疫系统强的人更高贵,免疫系统弱的人才去打疫苗,那原来只有种族歧视,以后看来还要有“免疫系统歧视”了。

这种情况非常常见,比如梅毒在英国被叫做“法国痘”,而在巴黎被叫做“德国疾病”。还有研究显示,孕妇在怀孕的早期,会更加害怕外国人。进化生物学家解释说,我们的身体有“行为免疫系统”,它会让人对那些和自己样貌、举止,甚至文化不一样的人高度敏感。比如我们会不自觉地回避残疾人、移民或者同性恋。但作者说,这种偏见是一种社会疾病,如果我们觉得自己越脆弱,脆弱到疫苗都可以伤害我们,脆弱到害怕习俗不一样的人会伤害我们,那我们的思想也会变得越狭隘。

总结一下这部分的内容。人和人并不是独立存在的,而是一个相互依赖的整体,只有每个人都接种了疫苗,我们才能让人类整体抵御疾病。不止如此,作者认为,接种疫苗这个行为的本身,就有着超越了医疗本身的意义。对疫苗的偏见,可能会导致我们对社会阶层的偏见。

其实,我们对于疫苗的正确态度,有两个根本原则,这就到了我们要说的第三个重点。我为你从作者的思考中总结了两个关键词,一个是信任,一个是理性。

先来说信任。作者当医生的父亲曾经对她说过,“如果你要接受医疗,就必须愿意去相信一些人”,而这“一些人”,应该是可靠的医疗和健康团体。但很多人对医疗和健康团体的可靠程度都持怀疑态度,他们有时候更愿意相信,主流媒体传播的信息不可靠,大型医药公司为了牟利会把医疗行业搞得不干不净,医生通常是“骗钱为主治病为辅”,专家会为了掩盖真相谎话连篇,我们的科学家和健康机构为了金钱和名声,也会不择手段地隐瞒真相。人们对科学和健康团体越来越缺乏信任。

作者的儿子出生的时候,正是美国次贷危机爆发的时候。作者说,次贷危机让美国民众倾家荡产,但吸血鬼资本家和政府却在用纳税人的钱撑起摇摇欲坠的银行。在这种情况下,人们觉得在政府眼里,大公司的利益比自己的利益重要也是很正常的。人们不但认为资本主义有毒,还觉得资本主义会污染包括医疗系统在内的所有领域。

2009年,在甲型 H1N1 流感全球大流行即将消退的时候,统计结果显示,这场流感造成的死亡人数,并没有世界卫生组织最初预计的那么多,欧洲委员会就指控世界卫生组织勾结制药厂,虚报险情,以便销售药厂的疫苗。于是,世界卫生组织邀请了来自24个国家的流感专家对自己进行了评估,最终结果表明,世界卫生组织在这场疫情中并没有受到任何商业利益的影响,也没有任何商业集团试图影响过它。

作者认为,我们有敌人,并不代表我们需要整天对邻居疑神疑鬼。有人对疫苗怀有一种愤世嫉俗的态度,这确实是令人沮丧的现实,用作者的话来说,“我们当中竟然有这么多人宁愿相信,全世界整个医疗系统的研究人员、卫生官员以及医生,都会愿意为了钱财私利去伤害儿童”,这才是资本主义真正从我们身上夺走的东西。

资本主义不光在物质上将工人阶级围困在了贫困之中,更重要的是,它也正在文化上围困我们,它让我们难以相信,这世界上还存在能和资本争锋的公益精神。在这种社会里,人们甚至需要小心呵护那些以保护公共健康为目的的预防措施,精心地为它们存在的合理性进行辩护,这确实令人悲哀。

那么,该怎么破除这种状况,重新找回信任呢?这就是第二个关键词,理性。

我们经常会以为医学和健康完全属于科学的范畴,但是作者提醒我们,在真正的人类社会里,在各种金钱和政治力量驱动下,“接种”也会变成各个利益集团蛊惑大众的工具。而流言四起的时候,很多人对科学和伪科学都没有太强的鉴别能力。

谣言总是比真相跑得更快更远。“每天听本书”解读过的《科学是怎样败给迷信的》这本书里就提到,现在的科学知识都是“碎片化”的,比如我们读到了一篇科普文章,你可能只记住了结论,并不知道这个结论是怎么得出来的,但实际上,这个结论的推导过程很可能违背了科学,推导过程中使用的论据也很可能是被扭曲过的。

面对疫苗问题,人们也是这样,听到更多的都是小道消息、爆料,以及所谓的“惊人真相”,而对事实通常都缺乏兴趣。以讹传讹的流言借助不善思考的传播对象,在互联网上得到了“永生”,也同时轻而易举地摧毁了人们千辛万苦推广的真理和建立的信任。

这种情况在历史上发生过很多次,我们只有利用理性思维,才有可能给被掩盖的真理拨乱反正。比如说,疫苗阴谋论最早是从美国开始的,然后就一直没有中断过。英文世界里存在大量反疫苗的宣传,甚至在一些主流媒体上都能找到有关疫苗的阴谋论,著名的《滚石》杂志也曾经参与其中。

1992年,《滚石》杂志刊登了一篇文章,造谣说正在非洲进行试验的脊髓灰质炎病毒疫苗变成了 HIV 病毒,也就是艾滋病病毒。脊髓灰质炎就是咱们俗称的小儿麻痹症,说它的病毒变成了艾滋病病毒,就像老鼠变成了猫一样不靠谱。而且后来也有无数证据证明这篇文章完全是胡说八道,杂志社也道了歉,但这个谣言一直到今天还在流传,依然还有人相信。

还有一个更有代表性的例子,那就是疫苗导致自闭症的传闻。1998年,有个英国医生在世界顶级医学期刊《柳叶刀》上发表了一篇论文,他在论文里推测,“麻风腮”疫苗,也就是预防麻疹、风疹和腮腺炎的疫苗,可能和自闭症有关。请注意这个词,他说的是“可能”有关。他这篇论文被媒体广泛报道以后,麻风腮疫苗的接种率就出现了急剧下降。

十多年以后有人发现,这位推测麻风腮疫苗和自闭症有关系的医生,是在收受过相关利益团体的贿赂之后,才故意在论文中得出了这么一个坑人的结论。至此真相大白,麻风腮疫苗跟自闭症的关系纯属子虚乌有,但是谣言一旦产生就很难控制了,麻风腮疫苗导致自闭症的谣言仍然在民间继续流传。

类似的谣言在中国也有不少,离我们最近的要算是一篇声称 HPV 疫苗导致大量严重不良反应和死亡的文章了。HPV 疫苗是用来预防宫颈癌的一种疫苗,2016年才开始被批准进入中国。2018年6月,有一篇有关 HPV 疫苗的文章在网上迅速传播,里面说,HPV 疫苗在一年内导致了三百多人死亡、两千多人残疾。这篇文章的内容迷惑性极强,九句真话掺着一句假话说,就连很多医生都吃不准里面的内容是不是靠谱。而事实上,目前根本没有证据表明需要担心这种疫苗的安全性。

到这里,《免疫》这本书就为你解读完了,再来为你总结一下书中的内容。

接种确实有一定的副作用,但是人们对免疫接种的恐惧,已经超出了合理担忧的范围。人们之所以如此害怕免疫接种,是受到了历史、文化等多方面局限性的影响,但这些影响的根本原因,其实是我们很难跳出“非黑即白”的二元论思维。而在作者看来,接种是一个超出了预防个人疾病范围的行为,它能让人类整个群体获得抵抗疾病的能力。正确地看待疫苗,也能帮我们正确看待社会。

而对于社会上那些关于疫苗的传言,我们要把握两个关键词:信任和理性。相信科学,相信医疗和健康机构,并以理性的思考屏蔽谣言和伪科学。

撰稿:文晶 脑图:刘艳 转述:杨婧

划重点

1.人们之所以如此害怕免疫接种,是受到了历史、文化等多方面局限性的影响,但这些影响的根本原因,其实是我们很难跳出“非黑即白”的二元论思维。

2.作者认为,接种是一个超出了预防个人疾病范围的行为,它能让人类整个群体获得抵抗疾病的能力。正确地看待疫苗,也能帮我们正确看待社会。

3.作者看来,看待疫苗的正确姿势是:信任和理性。相信科学,相信医疗和健康机构,并以理性的思考屏蔽谣言和伪科学。