《人人都该懂的工程学》 陈章鱼解读

《人人都该懂的工程学》| 陈章鱼解读

关于作者

娜塔莎·麦卡锡,英国知名的工程学专家,曾担任英国皇家工程学院政策顾问,英国皇家学会高级政策领导小组成员,伦敦大学学院科学、技术、工程与公共政策跨学科荣誉讲师。

关于本书

工程学涵盖了一系列涉及范围极其广泛的活动。工程师负责汽车、电脑、电话和真空吸尘器等日常用品的设计、生产和维护,也负责航天飞机和肾透析机等非日常用品的设计和生产。他们还负责直观上根本不是物品的事物:公路和铁路系统、输送水电的管道和电线网络、支持移动电话的蜂窝网络,以及每天处理数百万笔金融交易的 IT 系统。从设计某种设备的最小部件到管理整个设计项目,再到监督施工现场和生产线,工程师的工作涉及诸多层面。工程学和工程师遍布我们生活的每个角落。

本书从工程学以外的视角出发,捕捉工程实践对世界产生的巨大、广泛且包罗万象的影响,了解工程师和工程学在提高人们生活品质方面所起的至关重要的作用。

核心内容

解读本书分成两个部分,选择两个读者最关心的问题。在第一部分,我们向外看,看看工程师都在做什么,也就是回答第一个问题:工程学和工程师都在解决哪些问题?到了第二部分,我们向内看,看看工程师都在想什么,也就是回答第二个问题:工程师想问题,有什么不一样的地方?大家提到的「工程师思维」有哪些独到之处?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《人人都该懂的工程学》。能为你解读这本书,我特别高兴,因为我终于可以和你聊聊工程学这件事儿了。

我在大学的专业是电气工程,是正儿八经的工程学科,毕业之后,我又做过好几年的工程师。当我和其他朋友聊天的时候,常常都能感觉出来,我和大家想问题的思路是不一样的。这种不同,正是工程师的经历给我带来的。

可是如果你问我,你学完工程学到底获得了哪些不一样的知识?你们工程师想问题到底有啥不一样的地方?我还真回答不上来。

于是,我一直想找一本书,能说清楚这两个问题。

工程学是一个很庞大的学科,所以关于工程学的书真的是不少。可是大多数的书,要么过于专业,谈的是具体的原理和技术,普通人听不懂也不关心。要么过于宏观,把工程师、科学家等等与科学相关的群体放到一起来讲,没法突显工程师这个群体的特色。

所以,想要找一本为大家谈工程师的书,还真的不容易。直到我发现了这本书,《人人都该懂的工程学》。

这本书的作者叫娜塔莎·麦卡锡,是英国皇家工程学院政策顾问,同时她还是英国皇家学会高级政策领导小组的成员,以及伦敦大学学院科学、技术、工程与公共政策跨学科荣誉讲师,是一位权威的工程学专家。

她写的这本书,是目前少有的聚焦工程学还有工程师这个群体的书籍。可以说是一本工程学小百科,详细梳理了工程学的历史与发展,介绍了工程学的各个分支,还带你了解,工程师需要掌握哪些知识,以及如何思考问题。

在为你解读这本书时,我会分成两个部分,挑两个你肯定最关心的问题,带你了解工程学和工程师。在第一部分,我们向外看,看看工程师都在做什么,也就是回答第一个问题:工程学和工程师都在解决哪些问题?

到了第二部分,我们向内看,看看工程师都在想什么,也就是回答第二个问题:工程师想问题,有什么不一样的地方?大家提到的「工程师思维」有哪些独到之处?

我也会结合自己的工程师经历,来为你解读这本书,为你补充更多鲜活的案例。

我们先来看看,工程学和工程师都在解决哪些问题?

如果你上网搜索「工程学」,你会发现工程学有很多个分支:比如土木工程、机械工程、电气工程、材料工程、生物工程、计算机工程等等等等,看得人眼花缭乱。就算你真的搞明白每个分支都在干啥,也没法拼凑出一个全貌,看明白到底工程师们有哪些共通的地方。

工程学究竟在解决哪些问题?这个问题想要用几句话说清楚,还真的挺难。一直有人尝试用清晰的定义来概括工程学,比如1828年英国土木工程师协会,这是全世界最早的工程师协会,他们起草了一个章程,其中将工程学定义为「为了人类的使用和便利而引导自然中巨大能源的技术。」

这句话说得过于泛泛,你听完对于工程学也不会有更多了解。

既然工程学这么不好概括,那我们换个角度,看看能不能用一句话说清楚工程师呢?

美国前总统胡佛在一次演讲中,这么介绍工程师:「这是一个伟大的职业。在科学的帮助下,我们让想象之物跃然纸上,成为一项计划,这令人着迷。接着,该计划借助石头、金属或能源成为现实,并给人们创造了工作机会,帮助人们得以安家,还能提高人们的生活水平,提升生活的舒适度。这是工程师享有的最高荣誉。」

这样的定义,如果你让一位工程师来看,他可能会说,有道理,我们确实干的就是这样的工作。可是行业外的人听了这些定义,还是说不清楚,工程师有哪些特别之处。

这么看来,想要说清楚工程师们都在干什么,也并不容易。

其实,我们可以逆向思考。如果很难说清楚一个东西是什么,我们可以通过分辨它不是什么,就能更清晰地描述它的轮廓。

接下来我会选择三种其他的职业,来和工程师做一做比较。这三种职业和工程师看起来非常相近,但是又有区别。通过这样的比较,我们更能看清楚工程学的全貌。

我们先来比较一下工程师和科学家有什么不同。

在外人看来,工程师和科学家,尤其是研究自然科学的科学家,这两个职业特别相近。我们常常把「理工科」放在一起说,理科和工科,就是自然科学和工程学,总是这样相提并论。甚至一些高校会把工程学相关的院系直接叫做「应用科学」。

如果你看工程师和科学家,会发现他们的成长路径和知识结构也非常相似。一位科学家和一位工程师,他们上大学时,尤其是前几年,学习的课程,接受的训练,几乎是一样的。所以在外人看来,科学家和工程师差不多,都是掌握很多科学知识,常常摆弄仪器的一群人。

但是如果你问一位科学家,你是不是工程师啊?他肯定会说不是,甚至感觉你在贬低他。如果你看过一部美剧叫《生活大爆炸》,里边的主角,天才科学家谢尔顿就是这样的看法,他就会经常看不起自己的朋友,工程师霍华德。他总说霍华德的工作平淡无奇,一点创造性都没有,因为工程师就是为了科学家的需求服务,而不是自己去发现。

这当然是一种偏见,不过在谢尔顿的偏见里,有一点倒是说对了,就是科学家和工程师比,确实是科学家更擅长发现。

不过这个并不是因为科学家智力更强或者水平更高,而是工程学的特点决定的。工程师的特长不是发现,而是实现。

科学家主要的工作,是探索「是什么」,而工程师思考的是另一方面,那就是「能够做什么」,在自然规律和其他因素限制的范围内,探索什么东西能够为人类带来实际的用途。

有一位物理学家说过一句话,我觉得这句话说到了科学家和工程师最大的区别:「自然科学家们发现未知之事,工程师们创造未有之物。」

你会发现,我们这个世界的进步,就是靠发现未知之事和创造未有之物,这两件事推动的,而且这两件事缺一不可。

举个例子,你一定很熟悉青霉素的历史,很多科普书中都讲过这个故事:1928年,英国生理学家弗莱明在培育葡萄球菌的时候,发现培养皿里混入了一种绿色霉菌,他意外地发现,这种绿色霉菌出现的地方,葡萄球菌就消失了。他敏锐地意识到这种绿色霉菌可能有杀灭其他细菌的效果,经过实验,他发现确实如此。于是在1929年,他发表了一篇论文,公布了自己的研究成果,从这种绿色霉菌中提取的物质,就是青霉素。青霉素的出现,改变了这个世界。

然而,真实的历史远比这个故事要复杂得多,弗莱明发现了青霉素的杀菌作用,可是他认为青霉素提取困难,不能大量生产,而且活性不稳定,没有办法保存和运输。所以他对于青霉素并没有抱多大希望。他在1929年发表的那篇论文,在科学界也没有获得什么关注。

直到弗莱明发表论文十多年以后,牛津大学的三位科学家联手,共同研究出一套培养和提纯青霉素的方法,之后他们联系了英国和美国的多家制药厂,又和药厂一起改进提取和储存青霉素的工艺,这才解决了青霉素提取难和储存难的问题。当时正好赶上第二次世界大战,大量的青霉素被运往前线,救下无数盟军战士的生命,人们才认识到青霉素是多么伟大。原本籍籍无名的弗莱明,这才因为发现青霉素,成为大众眼中的英雄。

你看,发现和实现缺一不可,才能拥有改变世界的力量。在青霉素的故事里,牛津大学的三位科学家,还有英国和美国制药厂的技术人员,都是在承担工程师的责任。

如果用一句话总结,那就是,科学家发现真实的世界,工程师实现一个可能的世界。

正是因为追求的目标不同,科学家和工程师,虽然都从科学出发,但是对待知识和这个世界的角度各不相同。我有一次和一位搞科学研究的朋友聊天,聊到一个问题,就是我们学习知识的意义是什么,是认识真实世界,还是解决实际问题?

我们两个的答案正好是针锋相对的,他作为一位科学家,认为学习知识是为了认识真实世界,顺便解决实际问题。而我作为一名工程师,会认为学习知识主要是为了解决实际问题,顺便认识了真实世界。

说到底,还是「发现」和「实现」的不同。

既然工程师的任务是创造一个可能的世界,那我们很容易联想到另一类人,就是发明家。接下来,我们再比较一下,工程师与发明家有什么不同。

最大的不同,你听完一定特别惊讶,那就是,在现代社会,工程师是真实存在的,发明家已经几乎绝迹了。

我们对于发明家,往往有一种刻板印象,发明家应该是一个人在自己的实验室中,独自设计出各种神奇的东西,这些东西都有天马行空的创意和神奇的功能。

可惜要给你泼一盆冷水,因为这样的发明家只是存在于我们的想象中。

如果让你说一个最著名的发明家,你首先想到的应该就是爱迪生了。爱迪生的名下拥有1000多项专利发明。但是,爱迪生并不是像我们想象中那样,自己一个人闷在实验室里,凭借99%的汗水和1%的灵感,就搞出了1000多项发明。爱迪生创建了门洛帕克实验室,网罗了很多优秀的工程师,创造了自己的「发明工厂」。他甚至给自己的团队设定了苛刻的 KPI,每 10 天就要交付一项小发明,每6个月就要交付一项大发明。正是这个发明工厂,帮助爱迪生成为人们想象中的发明奇才。

你看,在两百年前,爱迪生就已经开始依靠工程师团队来进行发明,到了今天更是这样,新技术、新产品层出不穷,从iPhone手机到特斯拉汽车,可是再也没有一个人敢站出来说,我是这个东西的发明人,这些新产品的背后,都是一个庞大的工程师团队。

为什么会这样呢?因为新产品和新技术变得越来越复杂,这就使得工作重心发生了变化,我们想象中的发明家关注的是发明,而今天的工程师,关注的是创新。

发明和创新有什么区别呢?发明是新产品或新工艺的想法第一次出现,而创新则是在实践中第一次尝试这种想法。

我们想象中的发明家,是那个提出可能性的人。而实际中的工程师,是那群真正动手,把可能性转化为现实的人。

既然工程师更关注把可能性转化为现实,那我们又能联想起另一波人,他们是真正重视实践的手艺人,就是工匠。接下来,我们就来比较一下,工程师和工匠有什么不同。

工程师和工匠还真的是很有渊源。因为最早一批工程师,一定都是从工匠变化而来的。

在这个世界上还没有工程师的时候,就已经有人开始解决工程问题了。我们能猜想,早在原始人的时代,第一次用石头切割,第一次钻木取火,都应该是早期的工程。

这些人后来成为了能工巧匠,到了近代,又出现了工程师这个群体,可以说,从工匠到工程师,是一脉相承。

但是,今天的工程师,他们的一大目标,正好和工匠针锋相对。工匠是把普通人培养成手艺人,来完成复杂精细的工作,而工程师思考的,是怎么让普通人不用学习手艺,也能完成复杂的工作。

如果你组装过宜家的家具,或者拼过乐高的积木,你就能体会这其中区别。

如果你给我一堆木料,跟我说,你用它给我拼个书柜出来,或者做个房子模型。那我肯定说,您另请高明吧,我可干不了。因为这样的工作,需要多年经验的木匠才能完成。但是你买了个宜家的书柜,或者乐高的模型,那我对着说明书,轻轻松松就能帮你拼出来。

历史上也是如此,比如著名的福特汽车,就是从手工作坊成长为汽车工厂。最关键的一步,就是制造标准化的部件,分解组装汽车的工作,让每个工人只需重复完成一项小任务。这样,没有专业技能的普通人,代替了专业的手工匠人,可以成批量地制造汽车,这背后,就是工程师的努力。

需要多年经验才能完成的工作,那是手艺。而建立一套标准化的流程,让门外汉也能完成,那就是工艺。这就是工程师和工匠最大的不同,工匠传承手艺,而工程师总是在思考,怎么把手艺变成工艺。

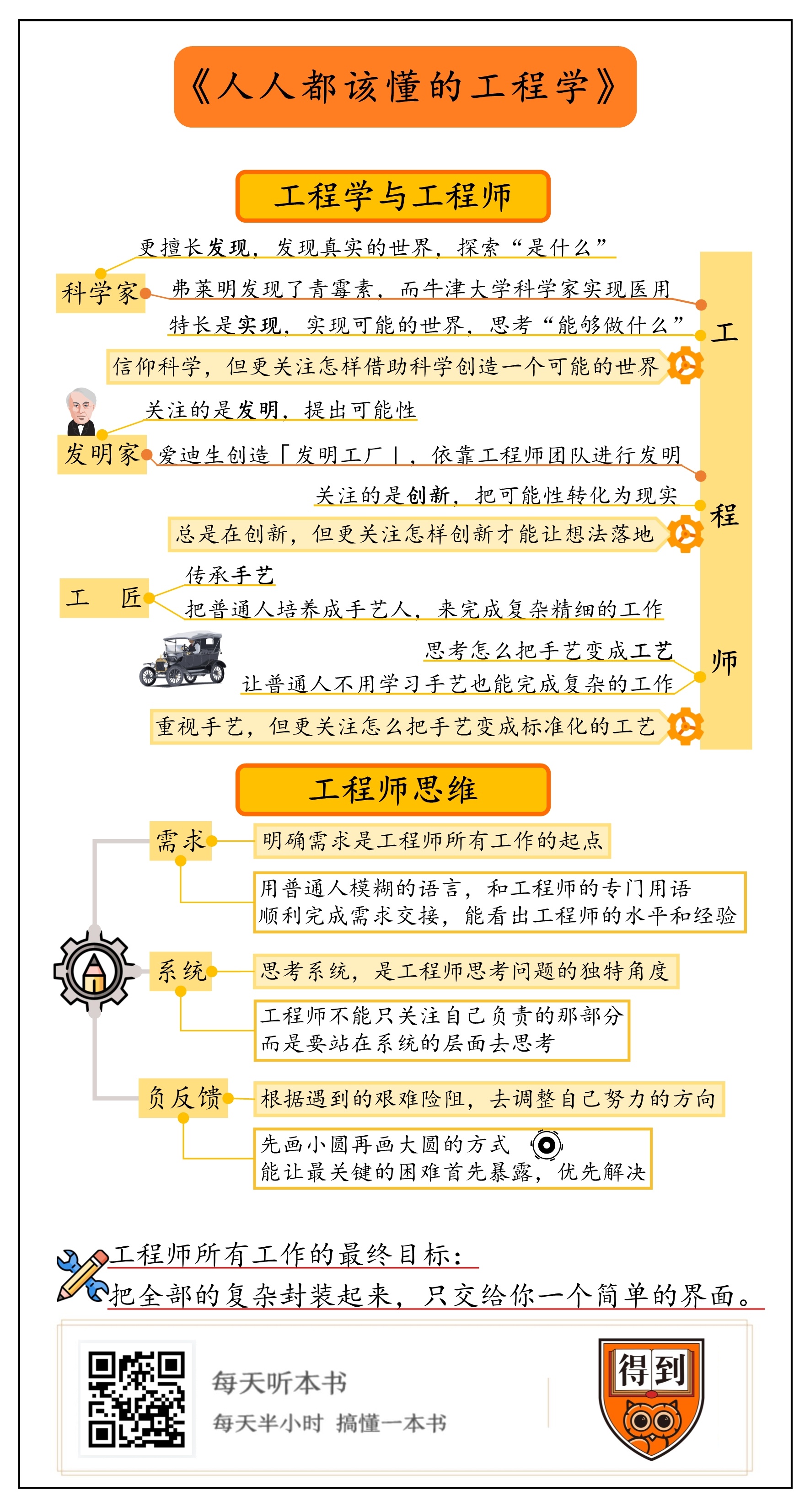

当我们把工程师和科学家、发明家、工匠这三种人进行比较,我们就更能看出工程师是怎样的一群人:

他们信仰科学,但是更关注怎样借助科学创造一个可能的世界;

他们总是在创新,但是更关注怎样创新才能让想法落地;

他们重视手艺,但是更关注怎么把手艺变成标准化的工艺。

说完了工程师天天在干什么,我们再来看工程师天天在想什么。也就是第二个问题:什么是工程师思维?

其实这个问题,也很难用一句话来回答。不过我们同样可以转换一个思路:既然是一个行业的特有思维,那么必然有独特之处。所以,我们可以从三个关键词入手,这三个关键词,工程师会常常挂在嘴边,其他行业并不会经常提起。所以这三个特殊的词,最能帮助我们了解工程师思维。

第一个词,叫做「需求」。

这个词常常是工程师和其他同事产生矛盾的爆发点。其他同事会觉得,怎么这么简单的需求,你们工程师就是实现不了。工程师会觉得,怎么什么样的需求你都敢提。

甚至有的公司还会流传这样的段子,叫「这个需求很简单,怎么实现我不管」。需求,成了最容易让工程师抓狂的一个词。

为什么工程师会如此重视「需求」这件事儿,因为这是他们所有工作的起点。如果我们用一个比喻,一个复杂项目就像是一场接力赛跑,工程师往往是跑后半程的人。别人提出需求,工程师根据需求完成接下来的工作,这个过程就像是传递接力棒。

只不过这个交接棒的过程,不是在一条直直的跑道上,而是在哪都行。只要前一棒和后一棒商量好,在体育场门外边交接棒也没问题。

只不过,这样的自由有时也是负担,最怕是大家没有商量好,前一棒在体育场外边,后一棒在体育场里边,谁也找不到谁,那就麻烦了。

这就是为什么,对于工程师来说,明确需求是一件非常非常重要的事情。这是工程师所有工作的起点。

在实际的工程中,这个交接棒的过程会比我们想象中复杂很多,客户或者同事脑中的需求,可能是以模糊的普通语言形成的,而这一需求进入工程师脑中时,必须转化为数学和科学的专门用语。用普通人的语言,和工程师的语言,顺利完成需求的交接,这件事很能看出一个工程师的水平和经验。在一些大型工程中,甚至会工程师专门充当像翻译一样的角色,帮助需求顺利交接。

所以,思考需求,是工程师思考问题的起点。

第二个词,叫做「系统」。

刚才聊到发明家和工程师的区别时,我们谈到其中最关键的因素是复杂。但是,刚才我们没有更深入地想一想,到底为什么会变得复杂。

这其中的关键,在于我们想象中的发明家,都是发明一个装置,而现在的工程师,都是在创造一个系统。

装置只需要单一的技术,而系统,是技术的复合物。

就像是自行车,看起来简单,其实也是一个小系统。如果你把自行车拆解开,会发现它包含了很多装置,从脚蹬到后轮是链条传动,车把到前轮是连杆机构,如果是带变速器的自行车,还有齿轮和齿轮的配合。

总之,一辆小小的自行车,要比看起来复杂多了,是一个多种装置互相配合的系统。那你可以想象,汽车、飞机甚至火箭,这样的系统要多么复杂。

一个系统包含的装置多了,就会从量变升级为质变。打个比方,这些装置放到一起,不像是沙拉,多一点食材少一点食材并不影响整体的口感。一个复杂系统,更像是我们在烘焙蛋糕,原料放在一起,会产生各种化学反应,原料之间配合不好,也会产生意想不到的问题。

所以工程师面对一个系统,他所要解决的问题,要比每一个部分的问题加起来还多,不同的部分怎样相互作用、相互联系以及相互影响,这些都是新的问题。这种1+1大于2的挑战,就是工程师们要面对的复杂情况。

所以每个工程师在思考问题时,不能只关注自己负责的那一个部分,而是要站在系统的层面去思考,看一个部分的变化,会不会对整个系统有影响。

所以,思考系统,是工程师思考问题的独特角度。

第三个词,叫「负反馈」。

这里的负反馈指的可不是负面反馈,不是说工程师要天天被别人骂才能好好工作。负反馈指的是工程学一种独特的创新方法。

创新的过程,很像是在探险,不真正走在路上,不知道会遇到什么样的艰难险阻,所谓负反馈,就是根据这些险阻,去调整自己努力的方向。

对于工程师来说,想要加快创新的节奏,第一步不是快速解决问题,而是快速发现问题。就像我们常说的,提出一个好问题,比找到一个好答案更重要。

这其中的关键,就是以负反馈的方式进行创新。尽早遇到困难,尤其是遇到关键环节的困难,才能发现关键问题是什么。

原则是定下来了,那具体应该怎么做呢?怎么才能早一点遇到关键困难呢?

我有一位做电子游戏开发的朋友,给我科普过开发游戏的流程,我发现这个过程,就特别符合根据负反馈快速创新的思路。

如果把一款完成的游戏比喻成一个大圆形,那游戏开发可不是一上来就画大圆,而是先找到圆心,然后先画一个小小的圆,中间遇到问题,就尽快解决问题。如果这个小圆成功画完了,那就再画一个大一点的圆,这时会遇到更多问题,没关系,再去解决这些问题。如果这个大一点的圆又成功了,再画一个更大的圆,直到这个圆符合预期。

反过来,如果像我们想象的那样,一上来就画大圆,有可能时间结束了,圆还没画完;或者画完了,但是歪七扭八,总之,整个圆都作废了。

如果用先画小圆再画大圆的方式,有可能时间结束了也没来得及画出大圆,但是至少有一个小一号的圆,是完整成型的作品。那么接下来就可以有:如果时间真的非常紧迫,那么直接用小一号的圆,也能满足最关键的那部分需求。如果不是那么急迫,就可以再多一些时间,大家努力把大圆画出来。

你看,这种大圆套小圆的工作方式,就能让最关键的困难首先暴露,优先解决。调整解决问题的优先级,就能让创新之路走得更有效率。

到这里,这本《人人都该懂的工程学》其中精华的部分,我就为你解读完了。

读完这本书,我有一个感受,那就是工程学的世界真复杂。但是你不用担心,因为工程师的世界越复杂,你的世界就越简单。

这才是工程师所有工作的最终目标:他们把全部的复杂都封装起来,只交给你一个简单的界面。

不过恰恰是因为这种复杂,反而让工程学的世界,很难讲出动人的故事。因为对于我们来说,不论是科学还是技术,我们更期待一个英雄创造奇迹。我们更愿意相信弗莱明孤军作战,发现了青霉素,改变了这个世界。更愿意相信爱迪生凭借一己之力,就创造了1000多项发明。可是在真实的世界里,这些故事的背后,往往都有一支工程师团队在默默努力。如果我们只想听一个简单的故事,那么这些人就会被淡化成配角,甚至群众演员。

如果你愿意在享受简单生活的间隙,偶尔换一种眼光,了解一点这个世界的复杂,还有那群一直在努力驯服复杂世界的工程师们,你就拥有了一种新的思考问题的方式。当你下一次打开电脑的时候,或是走进电梯的时候,你可以花一点时间去想一个问题,你现在正在做的这件事,是原本就很简单,还是有人经过努力创新,帮你变得简单?

如果你能看到简单背后的复杂,你对世界的理解,就会变得不同。

撰稿、转述:陈章鱼 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.把工程师和科学家、发明家、工匠这三种人进行比较,我们就更能看出工程师是怎样的一群人:他们信仰科学,但是更关注怎样借助科学创造一个可能的世界;他们总是在创新,但是更关注怎样创新才能让想法落地;他们重视手艺,但是更关注怎么把手艺变成标准化的工艺。

2.思考需求,是工程师思考问题的起点;思考系统,是工程师思考问题的独特角度。以负反馈的方式进行创新,调整解决问题的优先级,就能更快地创新。