《不生不熟》 刘玄解读

《不生不熟》| 刘玄解读

关于作者

玛丽-克莱尔•弗雷德里克(Marie-Claire Frédéric)是一位烹饪和美食记者,她的作品包括《闪闪发光的美食》(cuisine bling bling)等。

关于本书

有一种食物既被一部分人所深深迷恋,同时又让另一些人厌恶到无法入口;既出现在最为庄重神圣的宗教场合,也在最为贫穷人家里被享用;在古代被称为包治百病的长寿食物,在近代却被认为是不洁的根源;既出现在我们日常饮食的各个角落,却从来不被我们所认真看待——这种食物就是发酵食物。回过头看看发酵食物的历史,不光是让我对美食和品味多了一点体会,它也给我提供了一个有趣的新视角来看待人类文明。

核心内容

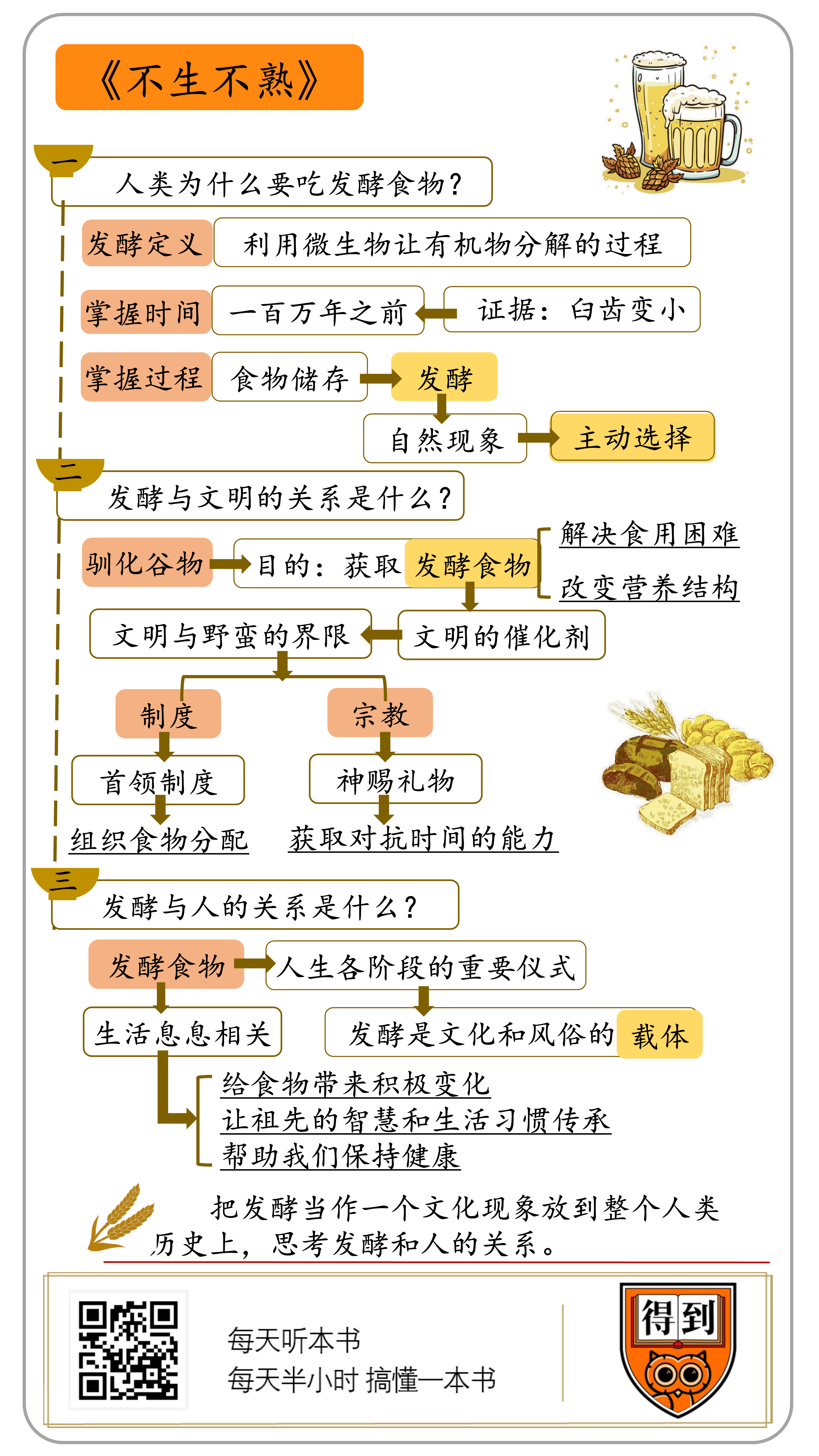

解读分为三部分:第一,人类为什么要吃发酵食物?第二,发酵和文明是什么关系?第三,发酵和人有什么关系?

你好,欢迎每天听本书,今天要讲的书叫《不生不熟》。我们知道,一些食物发酵之后,直接可以吃,但是它们又不像煮过之后那样熟了,而是处在一种不生不熟的状态。书名里的“不生不熟”,说的就是发酵食物这种神奇的状态。

说起发酵食物,你会想起什么呢?首先想到的大概就是酒吧;会做饭的人,可能会想到面包、包子这些。在读这本书之前,我以为发酵只是加工这些食物的一种方法,它不像煎炒烹炸那么日常,好像没什么可深究的。读完这本书,我才意识到,发酵很有趣,它的应用范围比我想象得要大得多,而且背后有好多值得思考的文化问题。

首先,各种食材都能发酵。谷物可以做成酒或者面包,肉类可以做成肉干、火腿,植物可以做成腌菜、茶叶等等。

第二,世界上各个地区,地理环境千差万别,生活在不同地方的人,饮食习惯也各不相同,但是各地都有发酵食物。在人类社会中,发酵太普遍了。

更有意思的是,那些有地方特色的美食,几乎都是发酵食物。韩国人觉得辣白菜是国家特色,鱼露是越南的象征。这些食物,当地人会觉得是离不开的美味,但外地的人经常很难接受。就说松花蛋吧,在西方人眼里,它是暗黑料理。有人甚至说,它是恶魔蛋,根本不适合人类食用。但是在喜欢它的人眼里,好的松花蛋,蛋清又弹又嫩,蛋黄又软又糯,香而不腻,绝对是少有的美味。

这么一看,怪事就出现了,全世界的人,用发酵这种同样的食物加工方法,加工普通的食材,却创造出了各有特色的地方美食。发酵这件事,是不是还挺值的好好聊聊的。

法国的美食记者玛丽-克莱尔•弗雷德里克写这本书,就是为了跟我们聊聊发酵这件事。她不仅很懂美食,在书里详细地写到了各地发酵食物的做法;她也很博学,能结合考古学、科学史等等方面的研究,把发酵当作一个文化现象,放到整个人类的历史上,思考发酵和人的关系。

我觉得,回过头看看发酵的历史,不光是让我对美食和品味多了一点体会,它也给我提供了一个有趣的新视角来看待人类文明。下面我会分三部分来讲这本书。 第一,人类为什么要吃发酵食物? 第二,发酵和文明有什么关系? 第三,发酵和人有什么关系?

开始之前,我想先给发酵下个定义,发酵就是利用微生物让有机物分解的过程。它包括很多不同的生物化学反应,比如做面包的时候,让面团膨大;酿酒时,产生酒精;制作染料,让植物变色;还有制作肥料,让生物腐烂。这些变化,都属于发酵。

说得再简单一点,发酵,就是让有机物发生变化。这么看的话,发酵和变质,好像也没有本质的区别。有些发酵食物确实有点危险,你可能也听过类似的批评,说发酵食物不卫生,还有可能让人中毒。

既然这样,人类为什么要主动让食物发酵,甚至觉得发酵食物是美味呢?

要回答这个问题,我们就得先弄明白,人类是从什么时候学会发酵的。

常见的说法是,发酵出现在文明诞生之后不久。比如面包,考古学家在古埃及发现了面包店的遗址和面包的实物,说明埃及人已经掌握了做面包的技术。有人推断,有个古埃及人做饼做到一半,把面团扔在一边,然后忘记了。过了一段时间再一看,面团居然变大了,烤一下还更好吃了。人们把这个经验总结成技术,就有了面包。据说,古埃及人能做出几十种不一样的面包,还会加入鸡蛋或者水果做馅。

这是大概3000多年前的事情。但是,越来越多的考古证据告诉我们,发酵出现的时间要早得多。在瑞士的一个考古遗迹,人们发现了有6000年历史的小麦面包。它看起来圆圆胖胖,在炉子上烤成,跟我们今天吃的面包,不管是外形,还是制作的方法,都差不太多。还有更早的,8000年前,生活在今天波兰地区的原始人就已经会制作奶酪了。在中东,考古学家还找到了5000年前的人类发酵乳制品的工具。

那么发酵到底是什么时候出现的呢?

这个问题,现在我们很难给出一个明确的答案,但是,前面的证据已经告诉我们,在文明诞生之前,人类就已经开始主动制作发酵食物了。

作者的推断是,人类很可能是在一百万年之前就学会了发酵。她的理由是看牙齿。她的推论很有意思,我们来详细说说。

差不多190万年前,我们的远古祖先直立人身上发生了一个变化,就是臼齿开始变小。直到现在,我们的近亲黑猩猩的臼齿还很大,但是人类的臼齿已经很小了。臼齿变小说明什么呢?说明从那个时候开始,人类吃的食物变得好咀嚼了,这应该跟原始人学会了烹饪有关。一般人的第一反应,肯定是原始人学会了用火。但是,人类学会用火是在大概50万年前,比臼齿开始变小的时间,晚了100多万年。

难道是考古学家把学会用火的时间点搞错了吗?有这种可能,不过作者说,还有一种可能或许更合理。人类会不会在学会用火之前,就找到了另外一种让食物变软的方法呢?发酵不正是这样一种方法吗。发酵和用火烧煮一样,可以软化食物、激发食欲,还可以消灭细菌。而且,发酵比用火可简单多了。想要用火把肉变软,直接烤肯定是不行的,明火烤完的肉还是挺硬的,肯定得靠煮。如果要煮肉,就得有锅,这难度可就高多了。相比之下,发酵肉类,只要把肉放在那里就可以了。很多食肉动物都有个习惯,会把多余的肉藏起来,过一段时间再吃。存放几天之后,肉会开始变质,口味也会跟着改变。这其实就是发酵了。

今天我们可能会觉得,生肉放久变质了,就是坏了,不能吃了。但是,饥饿的原始人吃了这种微微变质的肉类,很可能不仅没有闹肚子,反而觉得,肉变得更好嚼,甚至更好吃了。作者还给出了一个间接的证据,生活在几万年前的尼安德特人,就会主动让肉腐烂后再吃。这个习惯,很可能就是从更古老的人类祖先那里继承下来的。而且,今天的美洲印第安人和西伯利亚土著人,依然会这么做。

作者的这个观点,还挺惊人的。她的意思是说,人类在学会用火之前,其实就已经掌握了另一种同样高级的技术——发酵。一开始,人类是为了解决生存需要,把食物储存下来,储存就意味着发酵。然后,人类发现了发酵的种种好处,于是,发酵从自然现象,变成了人类主动的选择,从偶然变成了经验。这个过程可能持续了上万年。

所以说,我们的祖先在离开非洲之前就学会了发酵。这种技术跟随着他们的脚步来到了世界各地。这就回答了我们开头提出的问题——为什么世界各地的地理环境、文化习俗千差万别,但是发酵却普遍存在。

作者接着说,如果我们接受了这个观点,就会发现,新石器时代,农牧业的产生,还有古文明时期出现的社会制度和宗教,这些人类文明重要的进程,都跟发酵有微妙的联系。

发酵,是人类文明的催化剂。第二部分,我们来聊聊这个问题。

我们先来一起思考一个问题,人类为什么首先驯化了谷物呢?跟那些果实更大、叶子更大的植物相比,谷物明显有很多缺点。首先,谷物不好收获,也不容易食用;其次,它们的营养也不是很丰富,蛋白质、氨基酸和某些维生素的含量都不高。

作者就说,人类最早驯化谷物,很可能就是为了获得发酵食物。谷物发酵之后,不仅解决了食用困难的问题,它的营养结构也改变了。吃发酵后的谷物,能让人更健康。这让原始人更有动力去克服种植、收获等等难题。后来,人类驯化其他的动植物,可能也是为了发酵。原始人是先学会用野生葡萄酿酒,才开始种植葡萄;先学会发酵乳制品,才驯化了牛羊。

说得夸张一点,没有发酵,原始人搞农牧业的动力可能就没那么大了。所以说,发酵是文明的催化剂,它帮助人类脱离野蛮,进入文明。

发酵食物是文明和野蛮的界限,这个标准,放诸四海而皆准。中国古人就觉得,烹饪方式是华夏和蛮夷的界限,蛮夷抵御不住好吃的诱惑,喜欢上羊羹、美酒,就会慢慢被同化,成为华夏的一部分。羊羹、美酒,都是发酵食物。

在人类最古老的史诗《吉尔伽美什》里有一个故事,表达的观念差不多。故事是这么说的,有一个神女,她得到一个任务,要把一个叫恩奇的野人带到文明之地。恩奇住在丛林,生活方式和动物差不多,吃的都是没加工过的食物。神女先把恩奇带出丛林。到达文明之地之前,他们在一个牧羊人家里过了一夜。当天晚上,牧羊人用面包和啤酒招待他们。恩奇第一次见到面包和啤酒,觉得很奇怪。史诗里面唱道:他什么都不懂,吃,也不会吃,喝,他也不知。神女鼓励恩奇说:吃吧,这是人生的常规;喝吧,这是此地的风俗。恩奇很听话,他尝了一下之后,发现面包啤酒很对胃口,满心欢喜,连续喝了七杯酒。这个故事的喻义很明显,吃面包、喝啤酒,相当于恩奇接受了人类社会的习俗,这是他进入文明社会的第一步。

西非有一个神话,喻义也差不多。在这个神话里,创造神教会了妇女酿造高粱啤酒和煮粥,一旦人类吃了这些食物,他们的尾巴就会消失,毛皮就会掉落,他们就完全成为人了。在古希腊,区分文明人的标志就是吃面包、喝葡萄酒,他们用这个标准,跟他们眼中的野蛮人——当时的凯尔特人和日耳曼人——划清界限。

生食和发酵食物,野蛮和文明,这种对应关系在全世界普遍存在。那么,发酵为什么能成为文明和野蛮的分界线呢?

读完这本书,我觉得至少有两个重要的原因:一个是制度,另一个是宗教。

先来说制度。作者说,人类社会变得复杂,跟发酵食物普及,这两件事在时间上和地点上都一致,至少可以说明,这两件事高度相关。

在旧石器时代末期,也就是公元前一万年的时候,人类定居下来。定居就意味着很多人聚集在同一个地方,这就产生了一个问题:食物有限,怎么分配呢?最早的社会制度就是为了解决这个问题。于是,人类社会就出现了首领,来组织食物的分配。你想想,能够用来分配的食物,肯定是囤积下来的。在那个时候,囤下来的食物,只能是发酵过的。

我们再来看看实物证据。在公元前3000年,伊朗地区发现的一枚古老的印章上,身穿华服的皇室和贵族,在葡萄藤下举起酒杯,畅饮葡萄酒。同样的图案,在公元前700年前美索不达米亚平原的古文明中也出现了,一幅浮雕画上,葡萄树上垂下美丽的葡萄,国王和王后举杯畅饮。在几千年的人类文明中,类似的图案不断地出现。到16世纪,那个时候美洲的阿兹特克人会喝一种发酵后含有酒精的可可饮料,这种饮料只有国王才能开怀畅饮。酒与国王总是同时出现,体现的就是发酵和社会制度的关系。

发酵和宗教的关系,就更容易理解了。我听过一个说法,人类是在类似醉酒的状态中感觉到了超现实的快感,才有了宗教。这个说法虽然不能证实,不过,有一点我们可以肯定,在很多地方,发酵饮料都主宰着埋葬仪式和宗教仪式。

这是因为,在原始人眼里,发酵是非常神圣的。你想想,原始人虽然学会了发酵,但是,他们肯定不懂得发酵背后的原理,人们真正弄明白发酵,要到19世纪现代科学出现之后了。在原始人看来,发酵就是一种偶然的、神秘的变化。他们自然会把这种偶然的、神秘的变化,归功于神。

印第安人有一个神话,完美地证明了这一点。有一位年轻的女子在烈日下种田,她口渴了想去喝水,在河边看到一头死去的野牛。她吃掉了野牛的内脏,然后怀孕了,生下了一位神灵。在这个故事里,死去的野牛内脏就是发酵食物,发酵食物、神的馈赠、生育,这三者之间的联系非常清晰。

类似的神话在很多文明中也都存在。比如,在基督教的故事里,面包和葡萄酒是圣餐,经常和神迹有关。

古人观察到了发酵这个现象,就想要重现它,把它变成经验。但是,发酵的过程不仅要遵照严格的程序,还需要一点运气。人们自然就会祈求神灵的庇佑。北魏的《齐民要术》里记载了中国人制造酒曲的方法,除了严格的程序,还有一些仪式性的步骤,比如做酒曲的时候,要读三遍文章,还要拜上几拜。在欧洲的一些地方,直到19世纪,新婚夫妇进家之前要祷告:我的主啊,我酿酒的时候,请保佑我的啤酒;我揉面的时候,请保佑我的面包。

从原始社会到古代社会,人们大多都相信发酵食物是神赐予人的礼物,会给人带来好处。这个好处,说到底,就是让人类获得了对抗时间的能力。同样是烹饪食物,用火烧煮之后,食物会变得毫无生气,而发酵正好相反,发酵会让食物生机勃勃。用今天的科学解释,这是因为发酵过程有微生物参与,这些生命让食物保持鲜活。

原始人虽然不懂的这背后的科学原理,但是他们凭直觉和经验,也意识到了发酵的神奇。我们知道,古埃及人制作木乃伊是为了追求永生。在制作木乃伊的时候,有一道关键工序是把尸体浸泡在盐水里,这就跟发酵很像。总之,有了发酵,时间就不只是导致衰老、毁灭,也能带来成熟,带来积极的变化。

自从我们的祖先学会了发酵,发酵就再也没有离开过人类的生活。作者说,或许是因为发酵太平常了,我们平时很少会去想它跟我们有什么关系,但是,细想一下就会发现,发酵跟我们的生活息息相关,发酵是我们的一部分。

这本书的作者是一位美食作家,她跑遍五大洲,寻找各地的发酵食物,在这个过程中,发现了一个有趣的现象:在世界各地,发酵食物都会出现在人生各个阶段的重要仪式上,出生、成年、结婚、葬礼。发酵食物,就像是我们的人生路标。

在非洲肯尼亚新生儿的起名仪式上,人们会把孩子的手指浸在啤酒里。在韩国,新婚夫妇喝同一杯米酒,来宣布成婚。中国文化里类似的例子也很多。我们的传统婚礼上,有喝交杯酒的习俗。还有绍兴的名酒女儿红,父母会在女儿出生的时候,把这种酒埋在地下,到出嫁的时候拿出来,就成了嫁妆。一坛酒,定位了一个女孩人生的两个关键节点。

在人类文明创立之初,发酵或许是掌握在国王、祭司手中的“高科技”。随着人类社会的发展,发酵逐渐走下神坛,成了各地独特风俗的关键一环。

我们一起来想象一下,几千年前,在尼罗河畔,埃及法老建起了酿酒坊,想要酿造葡萄酒。但是那个时候,埃及没有葡萄,葡萄酒是大海对面腓尼基人的特产。腓尼基人给埃及人带来了葡萄酒,也带了跟葡萄酒相关的整套文化风俗。他们教会了埃及人怎么种葡萄,怎么酿酒,也教会了埃及人饮用葡萄酒的仪式、器皿等等各种讲究。腓尼基人还带来了字母,今天的欧洲的很多字母都是从它演化来的。你看,一种发酵饮料,承载着腓尼基人的整套文化,让这种文化传播开来,并延续下去。唐宋的时候,茶从中国传到日本的时候情况也是一模一样,日本人带走了制茶的技术和饮茶的礼仪,也带走了中国的茶文化。

这样的故事太多了,我们能说上三天三夜。它们都能证明一个观点:发酵是文化和风俗的载体。

那么,既然发酵跟文化风俗有这么密切的关系,为什么今天我们会觉得发酵离我们的生活好像越来越远了呢?

这是因为,一百多年来,我们对发酵有了一些误解。19世纪,现代科学发现了微生物的存在,也弄明白了发酵的原理,原来发酵是因为细菌、酵母菌、霉菌、真菌这些微生物的作用。但同时,科学家也发现,微生物会带来很多负面效果:霉菌会让食物腐烂;真菌会引起过敏;细菌会带来疾病……所以,从发现微生物的时候开始,人们就想尽办法想要摆脱微生物。在给小孩子的科普绘本里,微生物经常以反派的形象出现。

对微生物的这种负面印象,让我们对发酵食物也有了一些偏见。有的人会觉得,发酵食物不干净,不如加热或者冷冻灭菌后的食物干净。

真的是这样吗?作者认为,并不是。要知道,微生物不一定都是坏的。那些会带来负面效果的微生物,只是人体微生物里极小的一部分,除了它们,还有亿万个微生物遍布我们的身体。没有这些微生物,我们人类就活不下去了。

而且,在医疗卫生条件不太好的时代,发酵食物其实是更卫生,也更健康的选择。11世纪的时候,西欧的佛兰德地区正在流行传染病,传说,一个叫圣·阿尔努的人把河里的污水变成了啤酒,他跟村民说:别喝水了,喝啤酒吧。然后,村民都恢复了健康。病菌学说的创始人巴斯德也说过:葡萄酒是最健康、最卫生的饮料。2004年,有科学家做了一次实验,让一部分志愿者不吃发酵食物,包括酸奶、黄油、酒、醋等等。两个星期之后,他们发现,在志愿者的肠道菌群里,好的乳酸杆菌等等微生物都变少了,这会影响他们的消化系统和免疫系统。所以,如果发酵食物是干净卫生的,它不仅不会损害我们的健康,反而会帮助我们保持健康。

这就是我读完这本书最重要的收获。发酵跟我们的生活息息相关。它给食物带来积极的变化,让祖先的智慧和生活习惯传承下来,也帮助我们保持健康。我们可以设想,每个人出生的时候,都是一颗黄豆,来到这个世界上,成为人群的一分子,在家庭、社群、民族、国家的群体里不断发酵,最后,大家都成了一缸酱菜,散发出特别香气。

这本关于发酵的小书,就讲到这里。顺着发酵这条线索,我们追溯到了自己百万年前的祖先,跟他们产生了神奇的联系。原来人类在学会用火之前,就已经掌握了这种神奇的食物加工技艺。农牧业的出现,很可能是因为原始人想得到更多的发酵食物。这说明,人类最早驯化的,其实不是植物,也不是马或者牛这些牲畜,而是微生物!

自从人类学会了发酵,就再也离不开发酵了。不光是农牧业,我们的社会制度、宗教,甚至艺术,都跟发酵有着千丝万缕的联系。发酵是文明的催化剂,帮助人类脱离野蛮;发酵也是文化风俗的载体,让祖先的智慧和习惯传承下来。

今天,我们对发酵食物有一些不必要的偏见。反思这种偏见,会让我们重新理解我们和发酵食物的关系:与其说人类发明了发酵,不如说,是发酵发明了人。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.发酵从自然现象,变成了人类主动的选择,从偶然变成了经验。这个过程可能持续了上万年。

2.发酵是文明的催化剂,它帮助人类脱离野蛮,进入文明。有了发酵,时间就不只是导致衰老、毁灭,也能带来成熟,带来积极的变化。

3.发酵食物,就像是我们的人生路标。

4.如果发酵食物是干净卫生的,它不仅不会损害我们的健康,反而会帮助我们保持健康。