(英文原版)Flying Blind 刘怡解读

(英文原版)Flying Blind| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,叫做《Flying Blind》,直译过来就是“盲飞”,闭着眼睛飞行。谁在盲飞呢?是一家鼎鼎大名的公司,而且是专业造飞机的。它就是本书的主角:美国商业航空巨头波音。

提起商用飞机,尤其是民航客机,我们最熟悉的两个品牌,无疑是美国的波音和欧洲的空中客车。在2024年的全球商用飞机市场上,空客的占有率是46%,波音则是43%。得到听书解读过的《空中客车》一书,讲的就是空客集团的崛起史。不过注意了:空客虽然在1970年就诞生了,却要到2003年,才会在订单数量上首次超过波音。它在营收规模上力压波音,更是2019年的事。换句话说,绝大多数时候,波音是那个稳坐钓鱼台的行业老大,空客则是追赶者。追赶者要想后来居上,除了自己努力,还得指望老大犯错误。巧了,这两种情况在民航业都出现了。

经常坐飞机的朋友,一定会记得一桩旧事:2018年10月和2019年3月,波音公司刚刚推出的新型窄体客机737 MAX,在短短5个月里两次发生坠机事故,造成346人遇难。调查显示,事故原因是飞机存在严重的技术隐患。包括中国在内的100多个国家的民航部门,马上宣布停飞737 MAX。美国政府也勒令波音公司进行20个月的自查和整改,不解决737 MAX的技术问题,飞机就不能复飞。为了给事故善后,波音不仅支付了200亿美元的罚款、赔偿金和诉讼金,还丢掉了600多亿美元的新订单。它被空客夺走行业老大地位,就是这起事故的直接后果。更要命的是,漫长的整改看上去效果并不好。2024年1月,737 MAX又发生了应急出口门脱落事故,再度被短暂停飞。公司总裁兼CEO卡尔霍恩被迫宣布,自己将提前离任。他也是第二位被737 MAX牵连下台的波音“一把手”。

737 MAX出事之前,波音客机在许多人心目中,是科技、舒适和安全的代名词。神话破灭之后,所有人都想弄清楚,这家公司到底出了什么问题。于是,从2018年开始,美国的许多商业记者,针对737 MAX事故,撰写了详尽的调查报道。流媒体平台“奈飞”,还在2022年制作了一部专题纪录片。本书作者彼得·罗比逊,就是这群调查记者中的一员。他本人是《彭博商业周刊》的资深记者,报道美国飞机产业超过30年,也是我的朋友。我曾经专门问过他:你的这本《盲飞》,跟之前的报道还有纪录片相比,有哪些新发现?为什么你要写这本书?

罗比逊告诉我,他对波音公司的兴趣,从1997年就开始了。当时他只是想搞明白,一家稳坐行业No.1的大公司,会遵循怎样的经营路线,会怎样巩固自己的业界地位。因此,每隔几个月,他就要跟波音的工程师、飞行员、技术专家吃饭,记录他们的感受。这项工作做了整整20年。从厚厚的记录稿里,罗比逊发现,21世纪初的波音,变得跟过去不一样了。它两次搬迁总部,每年都要裁员,把大量生产任务外包给了没有经验的供应商。但与此同时,波音的财报却越来越好看。它的股价在12年里涨了300%,每年都在花大价钱回购股票,研发费用却是一砍再砍。

这种做法,真的合适吗?罗比逊心里没谱。但在737 MAX捅出大娄子之后,他一下都想明白了。737 MAX出事,表面上是技术问题,背后却是波音整体战略的大溃败。在短期利益驱动下,波音公司管理层放弃了对技术和安全的坚持,热衷于推广所谓“现代管理法”,把股价而不是产品力,当成运营的重点。737 MAX这个机型,就是低成本战略催生的“半成品”,不出问题才是怪事。想到这里,罗比逊决定把他的观察和思考系统地整理出来,成果就是这本《盲飞》。本书在2021年底问世后,不仅被《华尔街日报》评为“年度最佳商业图书”,还入选了《纽约时报》和《金融时报》的年度商业畅销书榜单。不管你是一位企业经营者,还是管理学爱好者,这本书都能带给你新的思考。

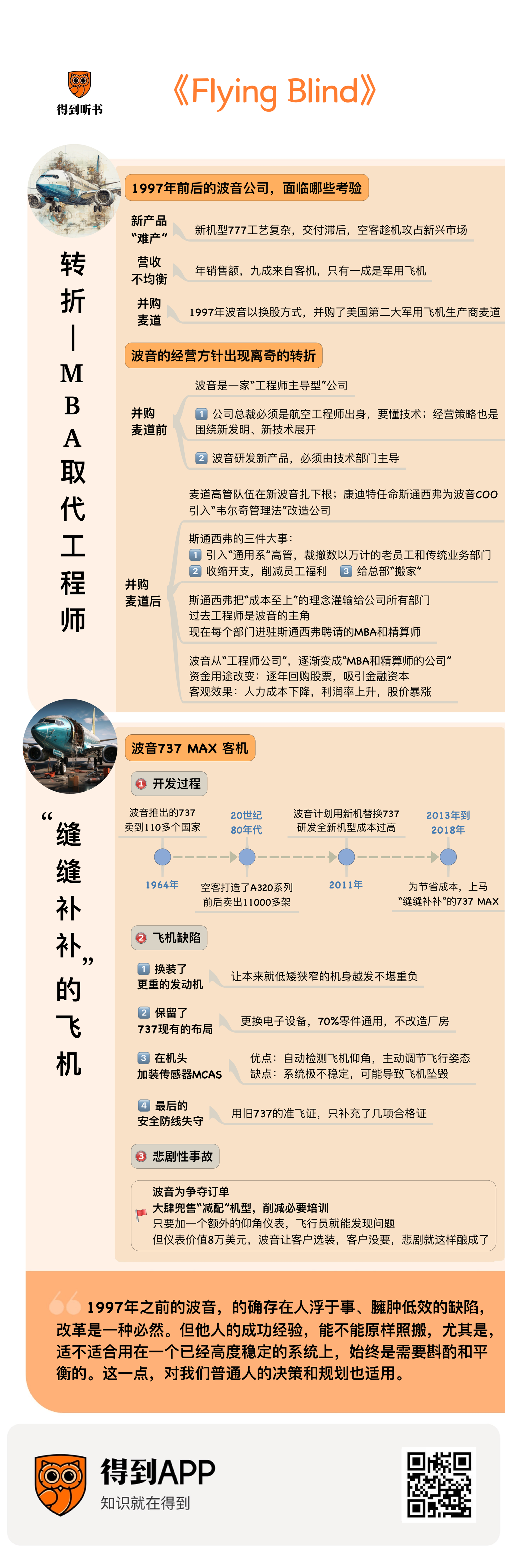

接下来,我就分两部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,1997年之后的波音公司,发生了哪些重大变化,它的经营方针为什么会出现离奇的转折。在第二部分里,我会为你介绍737 MAX这架飞机的开发过程,特别是它在技术上存在哪些“半吊子”缺陷,这些缺陷又是如何导致了后来的悲剧性事故。

全书一开篇,作者罗比逊把我们的目光带回到了1997年。那一年,航空业发生了一件大事:美国最大的客机生产商波音,以换股的方式,并购了美国第二大军用飞机生产商麦道。一个囊括军民两类业务的航空巨头成形了。

并购完成之前,波音是一家典型的重资产公司。它在美国西海岸拥有庞大的总部和生产基地,员工数量超过14万人。和许多传统制造业企业一样,波音信奉“大而全”,它有自己的试飞员队伍,有美国最先进的模拟驾驶中心,还在飞机设计中广泛使用计算机和建模软件。作者罗比逊说,这是一家“工程师主导型”公司。这句话有两层含义。首先,波音从1916年创立开始,就有一条不成文的规矩:公司总裁必须是航空工程师出身,要懂技术。整个公司的经营策略,也是围绕新发明、新技术展开的。第二层含义是,波音研发新产品,必须由技术部门主导。只要技术上的亮点足够突出,成本可以先不管。在这种“工程师文化”驱动下,波音特别擅长搞高投入、高产出的大项目。比如,20世纪60年代研发747型客机时,波音光在设计阶段就花了10亿美元,还贷款12亿美元盖了新厂房,差点把自己搞破产。但747型随后一鸣惊人,卖出了1500多架,成为畅销50多年的拳头产品。这一把,波音赌赢了。

不过,1997年,波音公司总裁兼CEO康迪特却在担心两件事。第一件是新产品“难产”:公司花费巨资打造的新机型777,因为生产工艺复杂,交付严重滞后。竞争对手空客趁机攻略新兴市场,让波音感受到了压力。第二件事,是营收极不均衡。当时波音的年销售额,已经超过350亿美元,但其中九成来自客机,只有10%是军用飞机。康迪特觉得,这个情况不妙。因为客机市场的波动非常大,油价一涨,订单立马往下掉。军事订单就不同了,美国有那么大的空军,总要买新飞机,而且一买至少是几十架,这个市场太诱人了。康迪特想通过并购,增加波音的军事订单。

这一找,还真让他找着了。在波音总部西雅图东边3000公里外,美国第二大国防承包商麦道公司因为严重亏损,正在挂牌出售。麦道也是一家老牌飞机生产商,有7万多名员工,主要产品是战斗机、军用运输机和导弹,在美国空军里有很强的人脉。但麦道的企业文化,跟波音不大一样,是“销售员主导型”。你想,美国空军的预算也是要在国会过堂的,单价太贵的飞机,空军是不敢要的。为了说服空军购买自己的产品,麦道的销售员特别擅长打折促销。他们为了抢订单,可以无所不用其极。有时,销售部门连成本账都不算,先把单子签了,再去问生产部门有没有利润。结果,麦道的经营就陷入了一个怪圈:订单是越来越多了,利润率却很低;全盘核算下来,居然还是亏的。加上“冷战”结束之初,美国军方减少了采购,麦道终于难以为继,要“卖身”找下家了。波音就是在这个时候上门的。

一家缺钱,一家缺国防业务:波音和麦道联手,看起来是天作之合。但是,这里头有个手续问题:两家公司都在纽交所上市了,全面合并会非常麻烦。最简单的办法是换股,由波音支付市值133亿美元的股票,把麦道“吃”下来,再让麦道退市。但这样一来,又冒出了新问题。波音原来的股权结构,非常分散,麦道的却比较集中。麦道最大的机构股东,是奥本海默资产管理公司;最大的个人股东,则是原董事长小麦克唐纳和CEO斯通西弗。换股完成之后,这三位就成了波音的重要股东,他们要求参与新公司的经营。为了尽快完成并购,康迪特决定做重大让步,拿出4个董事会席位给“麦道帮”。这样一来,在新的董事会里,“麦道帮”占了1/3。康迪特还任命斯通西弗为新波音的COO,兼管一部分财务和人事工作。换句话说,麦道虽然被“吃掉”了,它的高管队伍却在新波音扎下了根。

斯通西弗这个名字,你可能不太熟悉。但他有位老上司兼精神导师,你一定听说过,这个人就是通用电气传奇CEO杰克·韦尔奇。韦尔奇在20世纪末,用20年时间,把通用电气的市值提高了33倍,公司股价更是从1美元暴涨到30多美元。韦尔奇因此被奉为管理学大师,在美国商界享有盛誉。当然,他的一些做法也受到质疑。比如,韦尔奇在上任的前5年,裁掉了27%的员工,之后每年还要淘汰10%的人。他砍掉了一大堆利润率偏低的业务,关闭美国本土的工厂,把供应链转移到海外。韦尔奇还从公司的现金收入里,专门拨出一块,每年进行股息分红和股票回购。他觉得,这样做可以增强投资人的信心,并让持股的本公司员工获利。这些操作,在美国商界都是头一遭。

我们先不评价韦尔奇的是非功过。反正在1997年前后的美国,人们只看到通用电气的营收和股价“噌噌”往上涨,对韦尔奇是奉若神明。许多传统制造业企业,为了扭亏为盈,都愿意聘请通用电气出身的高管,让他们践行“韦尔奇管理法”。波音公司总裁康迪特,就是这么一个人。他听说斯通西弗在通用电气待过20多年,负责的就是飞机发动机部门,还是韦尔奇最早的几个副总裁之一,内心简直乐开了花。并购完成之后,康迪特就专心“攻关”国防订单了,他把波音的日常运营统统甩给了斯通西弗。有趣的是,韦尔奇对斯通西弗的评价并不高。他听说波音让斯通西弗兼管公司财务,直接写了一张纸条送到波音总部,上面只有一句话:“斯通西弗先生:2加2等于几?”

为什么韦尔奇这么不看好老部下呢?作者罗比逊分析说,因为斯通西弗有个天然缺陷。在通用电气,韦尔奇是唯一的决策者,斯通西弗只负责执行。他从来没有当过真正的一把手,没有给任何一家行业巨头做过长期规划。但是,斯通西弗的行动力,超出所有人的想象。他在波音刚站稳脚跟,就做了三件大事:一是引入大批“通用系”高管,在18个月里裁撤了数以万计的老员工和传统业务部门。二是收缩开支,削减员工福利。三是给总部“搬家”。

按理说,波音收购了麦道,要裁也是裁麦道的老人。但斯通西弗的脑回路却不一样。他觉得,波音太臃肿也太古板了,需要大刀阔斧的革新。这倒不完全是污蔑。在工程师文化影响下,波音的日常工作节奏非常缓慢,大家都很有“工匠精神”,库存和资金的周转率也很低。斯通西弗不能容忍这种情况,他先是开除了业绩不佳的销售主管,接着拆分了飞行员培训部门,把这块业务卖给了巴菲特的一家公司。注意了,这个决定非常关键。过去,各国航空公司购买波音客机,是要把自己的飞行员送到波音总部受训的。波音投资7000万美元,建造了全世界最好的模拟驾驶中心,还养了30多个资深飞行员,专门负责这项业务。但斯通西弗算的是财务账,他发现,培训业务创造的收入很少,却要耗费大量成本,有点划不来。把这块业务拆分出去,变成外包,每年能省好几百万美元的支出呢!

作者罗比逊评价说,斯通西弗的这个操作,意味着波音公司的文化出现了巨变。它从一家“工程师公司”,逐渐变成了“MBA和精算师的公司”。对老波音来说,自办培训,是为了对卖出去的飞机做完善的安全保障。外国飞行员反馈的问题,会被培训教练传达给设计、生产部门,以便做进一步改进。但培训变成外包之后,这些环节统统消失了。

不仅如此,斯通西弗还把“成本至上”的理念灌输给了公司所有部门。过去,工程师是波音的主角,他们在各个部门之间游走,交流业务心得。现在,每个部门都进驻了斯通西弗聘请的MBA和精算师。他们完全不懂飞机,却非常会算账,能从各种意想不到的角度节省开支。比如,斯通西弗居然通过削减一线员工的奖金和医疗福利,在一年里“抠”出了2500万美元。对此,他辩解说:“波音公司只是一个团队,不是一个家庭。我们不想管那么多。”

就连搬迁公司总部,也是为了减少开支。斯通西弗认为,西雅图的平均工资太高了,直接裁员又很贵。要是把总部搬到东边的芝加哥,不仅能从当地政府争取到数千万美元的税收减免,还能迫使高薪的老员工主动离职,把人力成本降下来。在他的主导下,波音先是在2001年,把总部搬到了芝加哥,接着又关闭了西海岸的几条生产线,把产能转移到工资低一半的南卡罗来纳州。按照斯通西弗的计算,一来一去,可以减少7000人份的工资。至于新工人和新厂区的磨合怎么样,会不会造出次品,那他就管不着了。

尤其可怕的是,过去,波音的两个客机生产基地都在西雅图周边,离总部只有40多公里。设计、生产、质检三大部门,经常聚在一起开会,交换信息。现在,设计部门挪到了3200公里外,客机的零配件生产基地和总装车间,更是隔了整整5000公里。三大部门的负责人,一年都见不上几回面。长此以往,能不出问题吗?

问题是,斯通西弗这顿伤筋动骨的操作,短期效果实在太好了。整个波音公司的员工数量,从1998年的23万人,一路减少到了2004年的16万人,大大节省了人力开支。从2003年开始,公司的股价也进入了疯涨期,一度创造了24个月上涨54%的纪录,这在传统企业里是很少见的。MBA和精算师战胜了工程师,还拿出了漂亮的财报。现在,谁还敢说“韦尔奇管理法”不能随便移植?

最重要的是,斯通西弗还一手挑选了波音的下一任掌门人。2003年,康迪特因为在国防采购中涉嫌行贿,被迫引咎辞职。原本即将退休的斯通西弗临时出任波音CEO,掌管公司到2005年。他挖来了自己在通用电气的老同事麦克纳尼,推荐他出任下一届总裁兼CEO。这位麦克纳尼,又是韦尔奇曾经的左膀右臂。而且跟斯通西弗不同,他这辈子从来没和飞机打过交道,是波音历史上第一位没有航空业背景的总裁。美国商界也因此诞生了一个段子,说:“斯通西弗用波音自己的钱,替麦道和通用电气把波音买下来了。”

刚刚我们回顾的,是波音公司在1997年之后,从经营理念到人事安排发生的巨变。不过,既然波音是一家航空企业,我们还是得重点看看它的本行。斯通西弗掌权之后,波音的客机业务发展得怎么样呢?很不幸,有点惨淡。从1998年到2004年,波音的营收虽然增加了100亿美元,但多出来的部分几乎都是国防订货。它的商用飞机部门拿到的新订单,已经被空中客车甩在身后。2003年,空客交付的新飞机的数量,第一次超过了波音。“狼”真的来了。

为什么会出现这种情况呢?答案得从波音的“基因”里找。前面我们说过,客机是一种和油价深度绑定的商品。油价一上涨,客机的订货量就会下降。特别是那些航程远、油耗惊人的宽体客机,简直是高油价的天敌。偏偏2001年“9·11”事件之后,全球油价进入了飞涨周期。波音公司利润最高的两款“旗舰产品”,747和777,都是体型庞大的“油老虎”,直接成了牺牲品。斯通西弗退休前曾经估算说,在波音的股价里,客机部门创造的价值只占20%不到。

问题来了:油价的影响是平等的,人家空客怎么就能拿到新订单呢?答案是“细分市场”。早在20世纪80年代,空客集团就发现:亚洲和非洲的新兴市场国家,对宽体客机的需求参差不齐,但它们无一例外都需要体型小、航程短的窄体客机。窄体客机受油价冲击相对较小,任何时候都卖得出去,值得下重注。根据这个行情,空客精心打造了A320系列,前前后后卖出了11000多架。在21世纪初,空客就是靠着源源不断的A320订单,超过了波音。

那波音有没有拿得出手的窄体客机呢?有,而且一度也是公司的“摇钱树”,它就是大名鼎鼎的波音737。这个机型是波音为了占领国内低端市场,在1964年仓促推出的,没承想反响奇好,卖到了110多个国家。如果用手机来打比方的话,747和777是波音的“旗舰机”,737则是“平价千元机”,是“走量”的型号。因为这个系列非常稳定,不用花重金改设计,波音在每架737上,可以赚到1200万美元的利润。它的销量也很可观,跟A320系列旗鼓相当。

问题是,波音737的“年纪”,要比空客A320大20岁。它诞生的时候,飞机还是靠机械仪表、老式推杆以及液压控制系统操纵的,就像是一辆手动挡的老爷车,远不及“自动挡”的A320来得智能和敏捷。不仅如此,737在后续的小规模改进中,换装了更重的发动机,这让本来就低矮狭窄的机身越发不堪重负。对21世纪的客户来说,737系列曾经很优秀,现在却过时了。拿波音公司内部人士的话说,“A320就像iPhone,737系列则是杂牌安卓机”。

从市场角度看,既然窄体客机是刚需,737系列又已经落后,那就得赶紧给它设计迭代型号。但波音公司CEO麦克纳尼却两手一摊,说:没钱!怎么会没钱呢,军工订单增加的销售额,还有裁员省下的开支,不都是钱吗?但麦克纳尼却说,波音的目标,不光是造飞机,它还得成为一家有“投资价值”的公司。要吸引更多金融资本入局波音,股价是第一位的。抬高股价有两条路,第一条当然是把业绩做好,提升销售额;第二条是每年给股东派息,并用现金回购流通股。这样一来,投资人不仅觉得下注波音有利可图,而且有了紧迫感,担心会错过风口,那公司的位置就更稳了。麦克纳尼还提出了一个激进的目标:每年要把销售收入的80%拿出来,用于派息和回购股票。

现金收入都用在股票市场上了,那产品研发怎么办呢?接着砍预算!自打麦克纳尼上台,波音花在研发上的支出,只占每年销售额的4.5%,而空客是10%。不仅如此,麦克纳尼又裁掉了11%的员工,其中有不少是研发部门的工程师。偏偏在同一时期,波音的下一代“旗舰”机型787正式立项了,公司要优先保证这个重点项目。给737设计迭代机型的事,就这么撂下了。不过,波音的销售部门倒是没闲着。他们现在学会了麦道的“秘传心法”——打折!空客A320在外销时,给大客户的折扣是52%。波音就给737系列打四八折,靠着“价格战”,没有让销量差距拉太大。

这一拖,就是6年。到了2011年,麦克纳尼终于宣布,要用新机型替换737了。从产品力的角度看,最好的方案当然是另起炉灶,打造一款全新的现代化机型。问题是,如果把机身和整个系统都换掉,现有的生产线就得彻底改造,预估成本高达100亿美元,相当于公司年销售额的15%。掏了这笔巨资,波音在短期内就没钱回购股票了。这个时候,内部有人提了另一个方案:再压榨一回737的“剩余价值”,保留现有的布局,更换发动机和电子设备。这样“缝缝补补”出来的飞机,零件有70%可以和旧型号通用,不用改造厂房。而且预估开发成本,只需要20亿美元。

花20亿美元,就能再造一台新的“航空印钞机”?还有这等好事?赶紧走起。未来的事故主角波音737 MAX,就这样诞生了。它最大的改进,是安装了两台全新的LEAP型发动机,跟新一代A320一模一样。这种发动机不仅功率更大,还很省油,可以节约15%的油耗,精准命中了用户的痛点。问题是,新发动机跟737的旧机身有些“水土不服”。通俗地讲,737的“底盘”很低,机腹离地面非常近。换上又大又重的新发动机,整架飞机的重心会往后挪一大截。起飞的时候,机头就会向上仰,非常危险。但要改机身结构,目前已经没有多余的空间了,有限的预算也不支持。

怎么办呢?波音的设计人员,耍起了小聪明。既然737 MAX本来就要更换电子设备,那我们就在机头加一对新的传感器好了。这对传感器叫MCAS,它会自动检测飞机的仰角;一旦进入危险区间,MCAS会主动调节后部的水平尾翼,纠正“仰头”动作,让飞机重回平衡。问题是,这个新系统非常不稳定,经常出现误报。有时,飞机明明在正常飞行,传感器却误以为机头上仰了,赶紧操纵机尾向上抬。这样一来,飞机会反过来转向俯冲,有直接坠毁的风险。

这么不稳定的设备,怎么能装到民航客机上呢?说到底,还是一个“钱”字。波音给737 MAX换了新的电子设备,却不想事无巨细地改动原有的排线。因此出现的适配性问题,只能听天由命了。本书作者罗比逊讲,有位波音工程师告诉他:“737 MAX这架飞机,是由一群小丑设计的,小丑的监工则是猴子。”骂得非常辛辣。但波音董事会回购起股票来,却是一点不含糊。从2013年到2018年,公司花在派息和股票回购上的现金,总共是415亿美元,股价也因此从87美元疯涨到331美元。而737 MAX的项目开发,算上后来的各种改进和补救,只花了不到40亿美元。

问题又来了:就算波音自己会捂盖子,美国联邦航管局这个政府机构,在签发准飞证的时候,总该发现737 MAX的隐患吧?偏偏并没有。原因也很有时代特色:“9·11”事件之后,小布什政府为了防止经济出现波动,放松了对大企业的监管。新飞机的安全性,改成了由波音自查,航管局只是走个流程。更绝的是,波音公司坚持宣称,737 MAX和1967年首飞的老737,是同一款飞机,用旧的准飞证就行,只需要补充几张合格证。最后的安全防线也失守了。

搞定了准飞证,还得吸引客户下单。作者罗比逊形容说,波音出售737 MAX的套路,跟卖汽车、卖手机一模一样。一架新飞机的价格,差不多是4500万美元。但波音会先给一个低配版方案,标价4000万美元,让客户自选。低配版的飞机连备用灭火器都没有,所有设备都是最精简的。它唯一的优点是便宜,比竞争对手A320便宜10%,这对财力紧张的非洲和东南亚客户是极有吸引力的。就连一些救命的关键设备,波音也敢玩“减配”。比如,最早出事的两架737 MAX,就是因为仰角传感器出现误报,启动了MCAS,控制飞机俯冲坠毁。只要加一个额外的仰角仪表,飞行员就能发现问题。但这个仪表价值8万美元,波音让客户自己选,客户没要,悲剧就这样酿成了。

不仅如此,波音给737 MAX飞行员提供的培训方案,也是极尽简略。原因是,公司内部估算:如果告诉目标客户,飞机加了许多新设备,要更换驾驶模拟器,延长培训课时,每份订单的价格就得上涨5%。客户就有可能动摇,选择空客A320。更何况,波音早就把大部分培训业务外包出去了,多出来的钱它也挣不到。于是,在波音的隐瞒和诱导下,客户依然在用原来的设备和软件,培训737 MAX飞行员。他们甚至不知道,MCAS这个设备的工作原理是什么,怎样才能切断。波音不仅自己在“盲飞”,还让已经卖出去的1400多架737 MAX,也跟着“盲飞”,直至大祸临头。

好了,关于这本《Flying Blind》的主要内容,就为你介绍到这里。

当我们在2024年,回看上世纪90年代的许多成功商业模式,会发现它们并不能无限复制。比如,被韦尔奇带上巅峰的通用电气,在他退休之后,虽然保留了原来的高管团队和管理思路,股价却在20年里暴跌了80%。很难说,“韦尔奇模式”的成功,有多少要归因于时代,多少归因于它本身的洞见。至少,在本书作者罗比逊看来,1997年之后的波音,在财报上虽然成了一家更好的公司,产品力却变得每况愈下。而产品力,最终撼动了公司的业界地位。自2018年第一起737 MAX事故发生以来,波音的净利润已经连续5年变为负数,股价也一度腰斩。更不用说,波音剑走偏锋的运营思路,还让几百位无辜乘客,付出了生命的代价。

当然,我们也不必走向另一个极端,因为波音这一个案例,就否定所有现代管理法的价值。1997年之前的波音,的确存在人浮于事、臃肿低效的缺陷,改革是一种必然。但他人的成功经验,能不能原样照搬,尤其是,适不适合用在一个已经高度稳定的系统上,始终是需要斟酌和平衡的。这一点,对我们普通人的决策和规划也适用。

以上,就是这本书的精华内容。非常推荐你去阅读一下原书。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.在短期利益驱动下,波音公司管理层放弃了对技术和安全的坚持,热衷于推广所谓“现代管理法”,把股价而不是产品力,当成运营的重点。

2.波音737 MAX是一架“缝缝补补”的飞机。由于研发成本严重受限,它的设备稳定性和前期培训存在一系列隐患,最终酿成了恶性事故。

3.他人的成功经验,能不能原样照搬,尤其是,适不适合用在一个已经高度稳定的系统上,始终是需要斟酌和平衡的。