《页岩革命》 良舟工作室解读

《页岩革命》| 良舟工作室解读

关于作者

格雷戈里·祖克曼是美国最大财经报纸《华尔街日报》的资深专栏作家,曾在《华尔街日报》当了十二年的记者,先后两次获得财经新闻界的最高奖项杰拉尔德·勒伯奖,还获得过纽约出版俱乐部新闻奖等其他诸多奖项。

关于本书

作者为了找到页岩革命爆发的真相,采访了50多位关键人物,总时间超过300个小时,最终把几十年的革命发展历程浓缩为300页纸,把最庞大复杂的问题讲得清清楚楚。本书最精彩的地方在于能让读者像看纪录片那样,跨越时空的局限,全方位见证美国这些默默无闻的小人物,如何掀起一场波澜壮阔的大革命。

核心内容

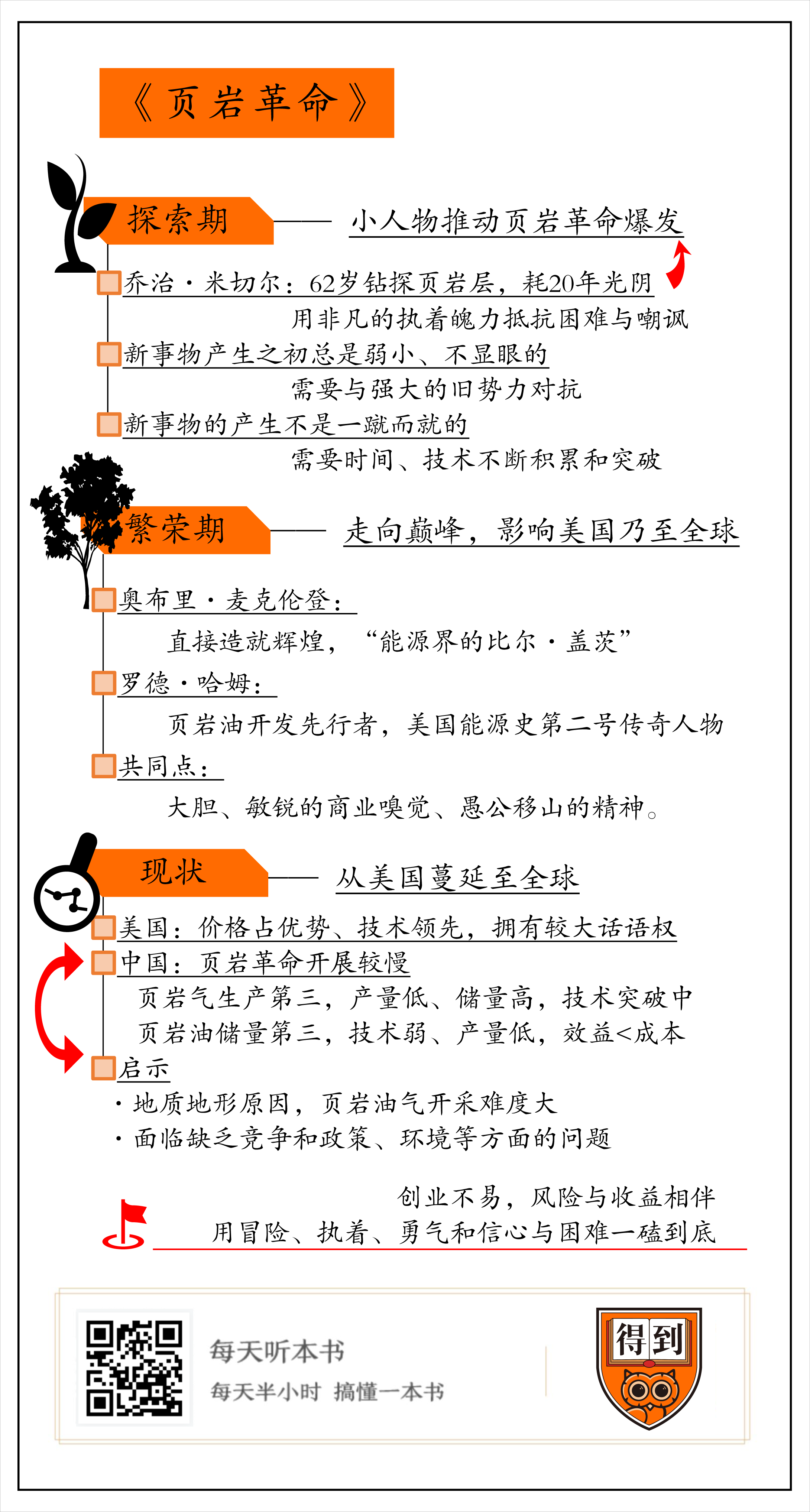

一、小人物如何推动了页岩革命的爆发;二、页岩革命如何走向巅峰,从而影响美国乃至全世界;三、页岩革命现状是什么样的,能给我们带来哪些启示。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《页岩革命:新能源亿万富豪背后的惊人故事》。这本书的中文版大约27万字,我会用27分钟左右的时间,为你讲述这本书中的主要内容:上世纪末到本世纪初,一些默默无闻的小人物,凭借执着与冒险精神,从美国掀起了一场波澜壮阔的能源大变革。

二十年前,如果有人声称美国将成为全球最大的石油、天然气生产国,那么一定会被当作笑话。毕竟在1990年的时候,美国还为了确保石油和天然气的来源稳定等各种利益,对伊拉克大打出手,发动了海湾石油战争。无论是前美联储主席格林斯潘,还是资本大鳄巴菲特,都曾断言美国天然气会越来越匮乏。不过,到了今天,这些德高望重的大佬们纷纷被打脸,曾经的笑话即将成为现实。

2009年,美国纵身一跃,超越了俄罗斯成为世界上最大的天然气生产国。2012年1月,当时的美国总统奥巴马郑重地对外宣布,美国地下蕴藏的天然气够美国使用“一百年”。至于石油生产方面,美国正一步步地逼近世界第一的宝座。国际能源署预言,最迟到2019年,美国将超越沙特阿拉伯和俄罗斯,成为世界最大的原油生产国,而且很有可能在十年内成为石油净出口国。也就说,那时美国石油出口总额将大于进口总额,彻底摆脱了石油长期依赖进口的困境。你要知道,在2005年的时候,美国可是极度依赖能源进口的国家,平均每天需要进口1250万桶石油,这个量占到了它每天石油消耗量的60%。

那你肯定非常好奇,这么重要的资源,这么大的缺口,美国怎么突然就自给自足了呢?这一切归功于一场意料之外的能源革命——页岩革命。今天我们讲解的正是这场能源大革命背后的传奇故事。

这本书最精彩的地方,就在于我们能够像看纪录片那样,跨越时空的局限,全方位见证美国这些默默无闻的小人物,如何掀起一场波澜壮阔的大革命。7位名不见经传的能源个体户,凭借执着与冒险精神,在绝望与疯狂的边缘,钻探出了当时认为绝对不可能开采出的地下财富,颠覆了能源行业小人物毫无话语权的状况,改变了美国,影响了世界能源格局,乃至全球政治格局。这是一个鲜为人知的产业发展史,也是一段极具传奇色彩的小人物故事,他们并不像比尔·盖茨那样广为人知,但他们的成就甚至能够与发现新大陆的哥伦布相提并论。或许,你压根不知道他们中的任何一个人,但他们的故事,绝对值得你去了解一下。

本书作者格雷戈里·祖克曼是美国最大财经报纸《华尔街日报》的资深专栏作家,曾在《华尔街日报》当了十二年的记者,先后两次获得财经新闻界的最高奖项。为了找到页岩革命爆发的真相,他采访了50多位关键人物,总时间超过300个小时,最终把几十年的革命发展历程浓缩为300页纸,把最庞大复杂的问题讲得清清楚楚。这绝对是一件了不起的事。

好了,介绍完这本书和作者的基本情况,那么下面,我将从探索期、繁荣期,以及现状,三个部分为你详细解读书中内容:第一个部分,小人物如何推动了页岩革命的爆发;第二个部分,页岩革命是如何走向巅峰,从而影响美国乃至全世界的;第三个部分,页岩革命如今发展得怎样,能够给我们带来哪些启示。

接下来,让我们进入第一部分的内容:小人物如何推动页岩革命的爆发。

在深入了解这个问题之前,我们得先知道,页岩革命是什么。具体来说,在我们地下几千米深的地方,有一个由页岩构成的地质层,非常坚硬,里面暗藏着大量的石油和天然气,但我们平时开采石油和天然气都是从近地表开采。什么是近地表呢,就是距离地表比较近比较浅的地方。近地表发现的石油和天然气,大部分都是从深处的页岩层中跑出来的。被锁在页岩气孔中的石油、天然气,也就是页岩油和页岩气,在超强热度和压力的作用下,会慢慢地被推送到近地表处,形成人们常说的油床和气床。

这个过程极其的漫长,不过,这也意味着,石油天然气在页岩层的储量,远大于近地表的储量。而所谓页岩革命,就是颠覆人们从近地表开采油气资源的习惯,改从数千米深的页岩层中,大规模地开采石油和天然气,这也被誉为油气工业的第三次革命。

在这场革命中,美国成功地打响了第一炮,成为首个大规模商业开发页岩油气的国家。我们都知道,能源行业并不是一个完全由市场说了算的行业,能源的开发通常需要大规模的资本投入,资源和话语权往往掌握在少数的能源巨头手里。按照我们通常的猜想,这样一场惊天动地的能源大革命,肯定是由那些埃克森、壳牌这些能源巨头们带头搞啊,毕竟他们资金又雄厚,技术又先进。不过,现实总是充满戏剧性,故事的开端就出现了神转折,掀起革命的主角并不是壳牌这样的能源巨头,而是一群最不被看好的能源个体户,也就是那些从事能源开采的小企业或者个人。

扎根在美国的这群能源个体户,就像天生的探险家一样,有着敏锐的判断力,预见到了页岩油气的巨大开发价值。他们凭着异于常人的执着精神,不断突破技术的局限,疯狂地探索着深地资源,造就了“小人物推动能源大革命”的神话。

只要谈及页岩革命的开始,有一个人你绝对绕不开,那就是页岩革命的开拓者——乔治·米切尔。他的外表和普通的美国老头没有什么不同,衣着朴素,两鬓斑白,甚至有些谢顶发福。但你绝对想不到,他就是为页岩革命立下头等大功的人。他温和低调的外表下,暗藏着一颗追逐财富梦的野心。从62岁开始,他用20年的时间,打了一场堂吉诃德式的战争,幸运的是,他赢了,以胜利者的姿态,拉开了页岩革命的大幕。

米切尔出生于一个贫困的希腊移民家庭,从小在人口混杂的移民区长大,但他并不像社区里的人那样嗜酒烂赌,相反,他刻苦学习,成功考上了大学,拿下石油工程的学位。二战后,正值壮年的米切尔,已经是一名小有名气的“石油个体户”,他总能凭借自己的专业眼光,找到令投资人满意的油井。

不过,上世纪50年代,米切尔做了一个外人看来简直蠢到家的决定,那就是租下德州一块臭名昭著的土地。为什么说臭名昭著呢,因为这块地根本开采不出石油,被人叫做“石油个体户的墓地”。那你一定要问了,米切尔真的看走眼了吗?你可别着急,诅咒在米切尔这里竟然失灵了,这片土地不但被他开采出了石油,后来还为他带来了大笔的财富。那他是怎么做到的呢?

简单来说,就四个字,技术创新。他知道,这块地之所以开采不出油气,不是因为没有,而是因为技术不行。此时,米切尔刚刚发现了一种新钻探技术,或许能让紧压的岩层变得松动,具体来说,就是借助高压液体冲击岩石,让岩石里的油气释放出来,人们称之为“液体压裂”技术。这也是后来大名鼎鼎的“水力压裂”技术的前身,我们后面会介绍到。

得益于技术的改进,米切尔成功开采出数百处油田、气田,但并不深,还没有达到页岩层,储量也有限。到了上世纪70年代末,这些油田、气田也开采的差不多了,米切尔的公司陷入危机,他不得不到处寻找新的油气源,然而每次都是铩羽而归。这可怎么办,再这样下去,公司真的只有死路一条了。米切尔开始急躁起来。

有句话说得好,上帝在关闭一扇门时,也会不经意间给你留下一扇窗。突然有一天,米切尔看到了一篇论文,这篇论文是公司雇佣的一位老地质学家发表的。他认为,在公司租的德州这块地下面其实蕴藏着大量的天然气,只不过藏在了比较深的页岩层里面,不好开采。米切尔十分激动,不顾众人的反对,在1981年开始试钻第一口页岩气井。此时的他已经62岁了。

听到这,你或许会觉得这老头未免也太冒险了,光知道有天然气算什么,要挖得出来才行啊,毕竟这是地下一千多米深的地方,哪里是随便就能开采出来的。

事实确实如此,页岩层的开采难度,比老头预期的还要艰难很多。在接下来的十六年里,公司钻了两百多个油井,砸了2.5亿美元,可是产量始终上不来,回报可以说微乎其微。可是公司已经砸了太多钱进去,财政状况已经摇摇欲坠。这个时候,米切尔的妻子患上了老年痴呆症,对于这个七十八岁的老人来说真是雪上加霜。反观埃克森、雪佛龙这些大型能源公司,早就关闭了在美国的岩层钻探项目,纷纷前往非洲、亚洲、巴西等地开拓油气资源。美国国内的油气开采市场,仿佛只剩下零散不成规模的能源个体户,沉浸在一片寂寥中。

不过,奇迹终于出现了。在1998年下半年,米切尔的公司出现了转机,工程师成功地改良了压裂技术,彻底放弃了使用胶状物压裂页岩的老方法,改用大量的水和其他物质,也就是前面我们提到的“水力压裂”技术,使得公司钻井的产量猛增。到了1999年夏天,公司页岩气日产量高达一亿立方英尺。2001年夏天,直接飙至2.65亿立方英尺。短短两年的时间,日产量翻了2.5倍,这在人类能源史上极其罕见。在多年的沉寂之后,页岩革命终于拉开了序幕,越来越多的人开始意识到变化的来临。同年8月,行业巨头德文能源公司用31亿美元的高价收购了米切尔公司,老头面红耳赤的坚持得到了超额的回报。此时的米切尔已经82岁了,他用20年的时间,证明了自己堂吉诃德式行为的胜利,为后人留下“页岩气有戏”这么一个定论。

好了,以上就是我们的第一部分内容,小人物如何推动了页岩革命的爆发。我选择了最具代表性的能源个体户乔治·米切尔的故事来讲述。在米切尔62岁时决定钻探页岩层的那一刻起,页岩革命的萌芽悄然埋藏于地下,米切尔耗尽20年的光阴,用异于常人的执着与魄力,抵抗一路的跌跌撞撞与冷嘲热讽,终于迎来了萌芽的破土而出,由此拉开页岩革命的序幕。

可见,新事物产生之初,总是弱小、不显眼的,还需要与强大的旧势力对抗。新事物的产生也不是一蹴而就的,它需要时间、技术的不断积累,在曲折中不断突破前进。

接下来,我们进入第二部分:页岩革命是如何走向巅峰,影响美国乃至全球格局的。

米切尔老头在页岩层所取得的成功,刺激着眼光敏锐的能源个体户,他们意识到这或许真的是一次千载难逢的机遇。我们要知道一件事,就是美国实行的可是高度自由的土地制度,无论是地表的开发建造,还是地下资源的开采,都由地主说了算。当然,这些权利也可以单独转让给其他人。

而且,美国很多州都允许强迫租用土地,即使地主自己不愿意开采地下资源,也不能阻止别人租用他的土地,进行开采活动。更重要的是,美国有“捕获规则”这一条法律,强有力地解决了地下资源的产权界定不清晰的问题。对于能源个体户来说,如此有利的政策环境,再不大干一场,还真赶不上这一趟能源变革的列车,总而言之,谁占领土地越多,钻探技术越厉害,就越能抢占先机。

在通往页岩革命巅峰时期的路上,有两个人留下了浓墨重彩的一笔,一个叫奥布里·麦克伦登,他直接造就了页岩气革命的辉煌时刻,曾被誉为“能源界的比尔·盖茨”。另一个名叫罗德·哈姆,页岩油开发技术先行者,美国能源史第二号传奇人物,号称美国总统特朗普背后的能源大佬。那么,这两位狂热的页岩梦想家身上,又有着什么样的故事呢?

我们将时间倒回到2008年。这一年的7月,美国迎来了天然气史上最辉煌的时刻,全国天然气产量到达了1974年以来的最高水平,人们对页岩气充满着信心,而这一切少不了野心家麦克伦登的功劳。不过,几个月后,这位能源界标杆人物却一下子从天堂坠入了地狱,公司股价、天然气价格不断下滑,他一手打造的商业帝国随之瓦解,唯独他大力推广的页岩气产量步步高升,至今影响着世人。这究竟是怎么回事呢?

我们还得继续往上追溯。上个世纪末,和米切尔一样,麦克伦登一直坚信页岩层中的油气资源能够改变美国,甚至改变世界。他很早就懂得利用资本市场的好处,通过融资借贷,到处收购土地,勘采页岩油气。1998年前后,麦克伦登公司彻底变成了一个天然气公司,专注于页岩气的开采。

与此同时,前面说过的米切尔在页岩层的成功突破,给野心勃勃的麦克伦登打了一剂强心针,即便1999年遭遇行业紧缩,公司股票暴跌,麦克伦登还是选择继续融资借钱,买地囤地,扩大公司规模。到了2005年的时候,麦克伦登的公司已经在美国七个州控制着800万英亩的土地,相当于2个北京的大小,拿下了美国最好的气井,同时控制着7万亿立方英尺的天然气储量,一举成为美国第六大天然气生产商,尽管此时公司已经负债55亿美元。

为了提升人们的信心,麦克伦登四处宣传自己的公司,积极推广天然气的美好前景。公司股价上涨的同时,大批的人涌入页岩开采的队伍,页岩地区出现了土地抢租抢购的热潮,美国页岩气产量开始暴增。就这样,页岩气革命被麦克伦登推向了巅峰。而那些能源巨头们呢?等他们回过神来,却发现自己一没土地,二没技术,错过了抢占页岩气的最佳时期。

就在美国天然气市场一片欣欣向荣的时候,麦克伦登却意识到大事不妙,天然气市场可能被他们自己玩坏了。

我们都知道物以稀为贵,在天然气需求量不变的情况下,产量暴增必然会带来价格的暴跌。果不其然,天然气价格从巅峰时期的每千立方英尺十几美元,一路狂跌到2012年的1.2美元。到2013年,曾经风光无限的麦克伦登,几乎两手空空地被股东赶出了自己一手创办的公司。

2016年3月,56岁的麦克伦登遭遇车祸身亡。在他死前的一天,他还被指控操纵石油、天然气竞标价格。这样的结局真是令人嘘唏,但无可否认的是,麦克伦登的疯狂举措为美国天然气供应的增长奠定了基础。

和麦克伦登戏剧般的人生相比,我们刚才提到的另一个人,罗德·哈姆的道路显然平稳多了。2012年,66岁的哈姆实现了自己的财富梦,公司日产石油高达十几万桶,自己稳坐美国能源大亨的位置。在他的带动下,美国也成为了世界第九大石油生产国。

成功的背后,少不了敏锐的洞察与不懈地坚持,这也正是哈姆的强项。当米切尔老头在德州大规模开采页岩气的时候,哈姆就在思考米切尔的成功是不是也可以在别的地方复制。2000年,在麦克伦登到处寻找页岩气的时候,哈姆也开始孤注一掷,将眼光投向那些曾经以为不可能开采的页岩油。

2004年,哈姆开始在美国的北达科他州开采页岩油,只不过他利用的是一种特殊的技术,这种技术结合了“水平钻探”“水力压裂”这两种方法。简单来说,他们先把钻头垂直打到地下几千米深的地方,然后像蛇一样慢慢在岩层里转动,直到把钻头调成水平方向——这样做是为了能够钻入狭长的,或者多层的页岩中。接着,再利用“水力压裂”的方法,用高压液体冲击岩石,最终让页岩里的石油释放出来。

到了2007年的时候,哈姆的公司在北达科他州那块页岩区域,已经可以每天开采出7000桶油了,但也不过是全球最大石油公司埃克森的百分之一。2008年,金融危机来袭,哈姆的公司面临着股价大跌、能源价格下降的窘境。到了2009年,行业再次陷入紧缩,整个美国对页岩油似乎都失去了信心。但是哈姆并没有气馁,他深知技术才是真正的敌人,只要找到更经济高效的钻探技术,“妄想”就会成为现实。在一次与工地人员偶然的谈话中,他发现别的一些公司开始采用新的“水力压裂”方法,也就是,先用特殊填充物把岩层中有气泡的某些区域给封死,然后再往那个区域钻孔,灌液体,再进行压裂,最后打出石油。

到了2010年的时候,哈姆的公司已经研究出多阶段压裂技术,使得很多以前不被看好的区域,突然间产油量大增,大大降低了开采成本。技术的创新,使钻探页岩油取得了历史性突破,从此页岩革命迈向了一个新阶段。

2010年4月,一场同行公司召开的分析师讨论会,让人们真正意识到,除了德州,美国其他地方也能够打出大量的页岩油气,而且这个储量大得足以改变世界能源格局。英国石油公司、挪威国家石油公司、中国海洋石油总公司,这些国际能源大佬们纷纷争先恐后入场,斥巨资收购或合资,以求分得美国能源市场的一杯羹。曾经看不起哈姆,拒绝共同推广美国页岩油的埃克森公司也是态度大变,花了310亿美元,买下了当时一家页岩油气开采公司。

到这里,我们已经分享完本书的第二个内容,页岩革命走向巅峰的过程。通过两位极具传奇色彩的人物故事,我们不难发现,他们都具有一种大胆的气质,敏锐的商业嗅觉,以及愚公移山般的精神。与能源巨头们相比,这群能源个体户们就像野猫一样,眼光明锐,即使遇到非常不明朗的情况,也敢于孤注一掷,狠狠地赌一把。在开放、自由、竞争的制度环境下,他们就像化学加速剂一样,快速地推动了美国页岩革命的进程。

接下来,我们就进入本书的最后一个内容,页岩革命的现状以及启示。

页岩革命从美国蔓延至全球,已经是无可争议的事实了。对于美国来说,页岩革命的重心,已经从研发钻探技术,转向了谁能够“可控地”开采出页岩油气,并将其卖向世界各地。

经历了十年的页岩繁荣,美国天然气的产量依旧保持高位增长。早在2009年,美国就成为了全球最大的天然气生产国。到了2017年的时候,美国天然气日均净出口量达到4亿立方英尺,首次成为天然气净出口国。也就是说,美国的天然气不仅能够自给自足,还能够把用不完的卖给别人。

得益于页岩气的大规模开采,美国拥有全球最具竞争力的天然气价格。2013年,美国天然气的价格就已经是亚洲地区的三分之一,欧洲的一半还不到。根据2018年4月的数据显示,美国天然气价格仅为每立方米0.59元人民币,几乎是北京天然气价格的四分之一。长达近十年的能源价格优势,给美国带来的不仅仅是经济收入,还有在全球能源格局上更大的话语权。

刚才我们基本上把美国的页岩革命就讲完了。说完了美国,我们再来看看中国的情况。与美国相比,中国的页岩革命开展得就比较缓慢了。在页岩气方面,虽然中国已经成为继美国、加拿大之后,页岩气生产第三大国,但是目前的产量还远远低于美国。不过让人乐观的是,根据2017年最新的勘探结果,我国页岩气的储量为36.1万亿立方米,比美国还要多出近12万亿立方米。全国各地也在不断的推进勘探和开采工作,在一些关键的压裂技术上取得了不少突破。我国最大的页岩气田——涪陵页岩气田2017年产气量已达60亿立方米,比2016年增长了20%。

再说说页岩油。我国页岩油的开采,就不如页岩气那么乐观了,虽然储量也能排到世界第三,但受制于开采技术,目前的产量还很低,依旧处于苦苦探索的阶段,带来的效益也远远比不上开采所投入的成本。

页岩开采在中国频频受挫,并不是没有原因。首先,中国页岩油气开采难度大。虽然储量名列前茅,但开采难度远大于美国、加拿大。中国地质结构复杂,地形多变,页岩层也藏得更深。举例来说,在美国,页岩层大概分布在地下一千多米,甚至更浅的地方,而中国则遍布于地下三四千米深的地方。这无疑加剧了开采的难度与成本。其次,中国页岩油气开采还面临着缺乏竞争和政策、环境等方面的问题。

讲到这,我们不难发现,页岩革命在美国的成功是难以复制的,它没有标准的模式。每个国家都有自己的特殊情况,如何从中杀出一条血路,这还需要我们不断地探索。

好了,说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。首先,我们通过“页岩气之父”米切尔的故事,见证了小人物对大革命的触发作用,老头米切尔用20年的光阴,与挫折困难、冷嘲热讽斗争到底,用他的执着与冒险精神,拉开了页岩革命的序幕。

其次我们讲述了页岩革命如何走向巅峰。作为能源个体户,麦克伦登、哈姆凭借离奇大胆的想法和愚公移山般的创业精神,成功攻克了重重难关,将美国页岩革命推向了巅峰。

最后,我们介绍了页岩革命的现状,页岩革命已经从美国蔓延至全球,美国依旧是页岩革命的最大受益者。相比之下,中国受限于各种条件,页岩油气的开采工作依旧任重道远,找到适合自己的开拓方法尤为重要。

通过《页岩革命》这本书的分享,我们可以获得几个启发。创业从来不是一件简单的事,风险与收益相伴而行。对于创业者来说,不仅需要冒险家精神,还需要执着的品质,要有勇气,也有信心,与创业路上的阻挠一磕到底。无论是米切尔,还是哈姆,在追求页岩油气的路上,总被人们认为是痴人说梦,他们十几年如一日的坚持,是煎熬,更是对页岩油气的广阔前景所抱有的信心。虽然不是所有坚持到最后的人都成功了,但是成功者一定是坚持到最后一刻的人。

除此之外,我们要学会保持对新事物的敏感度,不要小看新事物的存在。就拿新媒体这件事来说,在微博、微信公众号刚推出的时候,不少传统媒体人不以为然,甚至唱衰新媒体,认为它们不严谨、不规范。然而到了今天,已经是新媒体的天下,传统媒体反倒在夹缝中生存。虽然新事物产生之初,总是弱小的、不完善的,但它具有强大的生命力,很可能一夜之间新旧格局就被打破了。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

-

“页岩气之父”米切尔用20年的光阴,与挫折困难、冷嘲热讽斗争到底,用他的执着与冒险精神,拉开了页岩革命的序幕。

-

作为能源个体户,麦克伦登、哈姆凭借离奇大胆的想法和愚公移山般的创业精神,成功攻克了重重难关,将美国页岩革命推向了巅峰。

-

页岩革命已经从美国蔓延至全球。相比之下,中国受限于各种条件,页岩油气的开采工作依旧任重道远,找到适合自己的开拓方法尤为重要。