《金钱的背后是人》 李方圆解读

《金钱的背后是人》|李方圆解读.mp3

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫做《金钱的背后是人》。这本书讲的是,金钱和经济的本质是什么。话题有点大,不过别担心,非常通俗易懂。

这本书的作者田内学,在全球最大的投行之一,高盛,工作了十六年的时间,主要负责利率交易。但是,据他说,在他进入这一行之前,他每次听到经济频道里,几个经济学家唇枪舌剑,术语连篇,他就会赶紧换台。心想,无聊的经济话题就交给这帮经济学家吧,问答类的综艺可比这个有趣多了。

其实,那时的他,并不是不关心经济问题。毕竟,咱们都知道,国家经济跟我们每个个体命运息息相关。站在社会全局的角度考虑问题,也能打开视野格局。他是被经济学里的专业术语给劝退了。

好巧不巧,田内学计算机专业毕业后,竟然阴差阳错,进入了高盛工作,而且一工作就是十六年。这下可好,他不得不时时刻刻地思考经济问题,啃下了很多讲经济的书。而在这个过程中,他发现了一个秘密。在他思考经济问题的时候,头脑里,可从来没有出现过难懂的经济术语。他发现,其实用通俗易懂的语言,照样能把经济想得明白、讲得明白。

于是,他写了这本书,用老百姓听得懂的话,讲一讲金钱和经济的本质是什么。所以,我向你保证,本次内容,除了“通货膨胀”“GDP”这类你耳熟能详的经济名词,不会出现难懂的经济术语。无论你学没学过经济学,大家都能站在一个起跑线上思考问题。这一点,请你监督。

期待听完这本书后,你能对国家的经济大事有自己的判断能力。如果你家里有娃,也可以把今天听到的内容讲给孩子听,让孩子从小就明白钱和经济的基本原理,培养他们分析问题的能力。

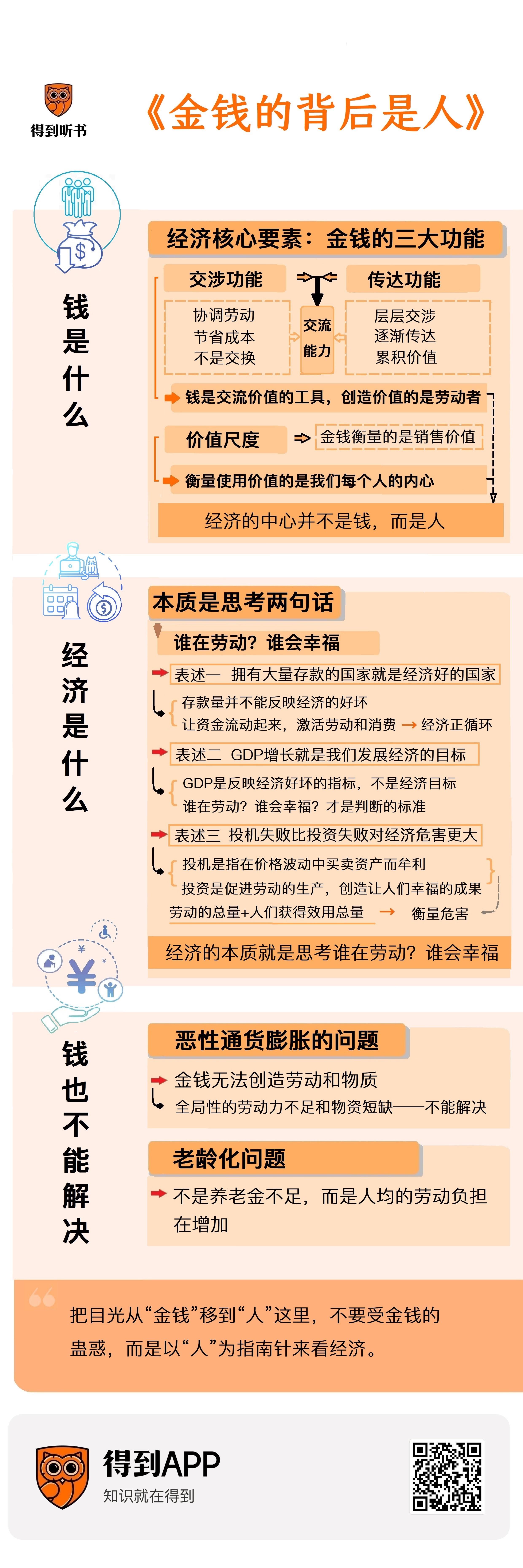

本次解读沿着原书脉络,分三个部分。第一部分,咱们来看经济中的核心要素,钱,是什么?这或许会打碎一些人对金钱的执念。第二部分,咱们来看,经济是什么?它的本质,或许简单得让你惊讶。在这一部分,我会列举书中着重分析的三个观点,请你来判断对错,增强对于经济本质的理解。第三部分,咱们来看,钱不能解决什么社会问题?在这一部分,我将挑选书中提到的两个重要的社会问题,也就是恶行通货膨胀和养老问题,跟你一起探究,再次增强我们对金钱和经济的本质的理解。

先问你一个问题。话说,田内学小的时候,父母在乡下经营着一家荞麦面馆,偶尔有客人会摆架子嚷嚷说:“上快点啊,我可是付了钱的!”这个时候,小小的田内学心里就不是滋味:“父母辛辛苦苦地做饭,怎么地位这么低呢?”

问题来了,客人朝店家嚷嚷的行为,是否合理呢?我知道,站在道德的角度,你肯定会说不合理。请注意,这不是一个道德问题,这是一个严肃的经济问题。要回答这个问题,需要我们看清金钱的本质。下面,咱们就来说一说,钱到底是什么。

作者做了一个有意思的对比。2019年,日本东京的新国立竞技场竣工。这座为了迎接东京奥运会而建立的竞技场,总共花费了超过1500亿日元。有人做了一个粗略而有趣的测算,这笔钱跟4000多年前,埃及建一座胡夫金字塔的花费,大致相当。

但问题是,埃及的法老们是靠花钱让工人们建造金字塔的吗?他们是招来了大批的工人,然后打开宝箱说:“来,这是金币,你们拿走去劳动吧。”肯定不是,法老是靠强制的命令来促使劳动的。(不过他们也不白干,会得到衣服甚至啤酒等酬劳,但是依然不是金钱。而且这中间也存在强制。)

也就是说,建一座宏伟建筑,并不一定要花钱,可以用权力强制,可以用武力胁迫,它们只是手段,关键是投入足够的劳动力。引申来说,这句话你肯定听过,钱并不创造价值,劳动者创造价值。

金钱的两大功能:交涉功能,传达功能

那么钱是什么呢?想想看,现在谁还有法老那样的权力?我们要想请陌生人帮忙,必须通过钱。这就是钱的第一种能力,交涉能力。说白了,就是“支使”别人为自己干活的能力。这里,作者没有用“交换”这个词,而用了“交涉”,因为在协调对方劳动的过程中,钱节省了很多谈判、沟通的成本,这个过程,不是简简单单的交换。

好,那我们再进一步延伸聊一聊交涉价值。其实,它映射出了货币的本质。货币,是一种债。这个观点有点不寻常啊。货币,不是支使别人干活的能力吗?怎么变成债了呢?我们站在别人的角度想一想呢?货币意味着在社会的某处,有那么一群人,以国家信用的名义,向我们许下了承诺,未来我会为你提供等价的劳动的。对别人来说,当然这个别人是一个虚指,金钱就是一种债。站在国家的角度,道理也是一样。如果一个国家长期进口大于出口,也就是说长期处于贸易逆差之中,也就意味着,一定量的本国货币存在外国手里。那么这就是这个国家向外国许下,未来,我要为你付出劳动的承诺。

货币是债这个观点,是这本书的观点之一,但并没有做主要阐述。但是它是现代货币理论中非常重要的观点,所以咱们还是做一定的介绍。而且,它跟我们的主体观点不违背,金钱可以激活效率,但是并不创造价值。

除了交涉功能,钱还有第二种能力,叫做传达能力。也就是让价值通过一层层的交涉,逐渐传达、累积的能力。在日本新国立竞技场的建设过程中,建筑商拿到钱之后,会把钱转给建材商、土地开发商等,建材商也会把一部分得到的钱转给自己的员工,另一部分转给材料供应商和运输商。总之,他们不断地将资金转给那些提供劳动的公司或个人,在这个过程中,串起一个又一个素不相识的人。价值就这么一步步累积起来了,最终创造出了一个无比复杂的产品,也开拓出一个团结协作的社会。

咱们可以把金钱的交涉能力和传达能力合起来,叫做“交流能力”。钱是什么?咱们有答案了,钱是一种交流工具。它可以激活效率,有助于价值累积,但是,它不创造价值。创造价值的是劳动者。

这个道理,咱们可能早就知道了。但是作者提醒,当人们挂在嘴边的是“是金钱支撑起了我的生活”“我和家人赚的钱是我赖以生存的支柱”的时候;当随着市场经济的繁荣,一切都可以用钱买到的时候;当随着金融的发展,购买保险可以在未来遇到困难时帮助自己,申请贷款可以让自己买房子,人们甚至可以做好未来50年打算的时候,我们逐渐对真正支撑起这个世界的是什么,感到模糊,钝感。劳动者的身影成了一个看不见的幻影,而金钱成了主角。

我们的经济到底是如何运转的?当我们观察现实生活会发现,我们的每一天都需要成千上万名劳动者的勤恳劳动来维持。清晨起床,拧开水龙头就有水喝,表面上是因为我们交了水费,本质上是因为在我们看不见的地方,有许多人在劳动。管理水源地的人、检查水质的人、维护水管的人……晚上回家,我们查收快递,表面上是我们花钱消费了,本质上是因为车间的工人们、送快递的小哥们,在辛勤地劳动着。我们自己的工作也是一样,表面上看,这份工作给了我们工资,但顺藤摸瓜上去,你总能找到,你的劳动在为某个人提供价值。

所以,作者说了这么一句话:“社会,在我们的钱包之外。”当我们只盯着自己的钱包时,我们会忘记,我们存在于共同生活的空间当中。所以,作者提醒,人们要将盯着钱包的眼光稍稍移开,看到真正支撑这个世界的劳动者的身影,看到,我们是深深镶嵌在社会网络里的。

回到我们开头的问题。客人摆架子大声嚷嚷的行为,合不合理?当然不合理。因为经济就是靠劳动者和深深支撑我们的社会网络构建起来的。我们应该对他们,保持觉知和敬畏。这不是一个道德问题,这是一个经济问题。

金钱的第三大功能:价值尺度

关于钱是什么,我们再换一个角度来看。刚提到钱有交流功能,其实钱还有一个功能,叫做价值尺度。我们都知道,买东西时,衡量一个产品价值的,就是它的价格,也就是它能用多少钱买到。

但是,在这里,作者提醒我们关注的问题是,这个价值,到底是指什么价值?

什么意思?来假设这么一个场景。有一次,你在商场看到一件价值不菲的夹克,竟然打两折,你立马拿下,觉得简直赚翻了。可是回家后,你心里感到有点别扭。这件夹克虽然贵,但是却是你不怎么喜欢的荧光橙色,有点花里胡哨的。后来,你虽然偶尔拿它出来穿,但怎么也喜欢不起来。扔了又很可惜,只好藏在柜子里。

请问,这件夹克对你而言,有价值吗?

再来看另外一个例子。你去朋友新开的葡萄酒庄做客。为了庆祝朋友开业大吉,你一口气买了两瓶葡萄酒。回到家,你打开一尝,说实话,味道跟你想象得有差距,略微酸涩,你不太喜欢。但是,不管怎么说这也是贵达500元的酒,于是你安慰自己说,可能高档酒就是这个味道吧。

几周后,你再次去做客,发现这种酒竟然涨价到了1000元。但是,你心里还是喜欢不起来。因为,这并不代表你手里剩下的酒味道好喝了两倍。很显然,价格和你尝到的味道之间,没有关系。

你看,作为消费者,我们购买东西,是看中它给我们带来的使用价值,或者换个词说,是效用。买一件夹克,认为“这件夹克穿起来真舒服”的人,买的是舒适感;认为“这件夹克真好看”的人,买的是展示自我;认为“这件夹克值1000元,我可得跟朋友们炫耀炫耀”,这样的人,也得到了社交价值。作为一个消费者,可以让我们的生活变得更加充裕的,是更多的效用。无论价格有多高,对你而言,没有效用就没有意义。

而通过刚才的例子我们会发现,金钱衡量的并不是效用。那金钱衡量的是什么价值呢?咱们接着说葡萄酒的例子。

假设,这个时候,你的朋友跟你说:“最近这款酒太火了,你要是不介意,我可以以800元收购你的葡萄酒。”这个时候,恐怕你对手里酒的感受立马就变了。因为你的身份从买家切换到了卖家,这瓶酒你觉得不好喝不要紧,它可以帮你赚钱。

至于,这瓶酒为什么你觉得不好喝,但是依然可以卖高价呢?或许是因为,有那么一批人,口味跟你不一样,他们确实觉得这瓶酒很好喝,值1000元。或许是因为还有那么一批人,觉得买这瓶酒可以跟朋友们炫耀自己的专业。也或许这只是商家的把戏。他们用营销手段,宣称自己的商品具有高价值,然后定个高价,笃定消费者会用价格反向判断价值。但不管怎样,这都不是你眼里的价值。我们把这些价值,统一叫做销售价值。

关于葡萄酒,还有这么一个综艺节目。某位知名男星,戴着眼罩参加挑战项目。他的面前摆放着两个高脚杯。一杯装的是100元一瓶的葡萄酒,另一杯装的是1000元一瓶的高档葡萄酒。挑战的内容是,只凭借气味和味道去判断哪杯才是高档葡萄酒。

浅尝之后,这位男星指着100元一瓶的葡萄酒赞不绝口。周围人噗嗤一声笑了出来:“100元和1000元的差距都尝不出来吗?”但是,在场的侍酒师说了这么一句话:一瓶价值1000元的葡萄酒,优点可能有100个,价值100元的葡萄酒,优点可能就那么一两个。所以,那些喜欢100元酒的人,不是不懂酒,相反,他们是一群懂得发现这一两个闪光点的幸运儿。一瓶葡萄酒好不好,只需你自己的判断就够了。”

所以,金钱衡量的是什么价值?是销售价值,而不是每个个体感受到的使用价值。这对我们的启发是,我们每个人自己心里要有杆秤,要自己探索出一条让自己幸福的花钱之道。

好,小结一下。金钱是什么?金钱是交流价值的工具,而真正创造价值的是劳动者。金钱是衡量销售价值的尺度,而衡量使用价值的是我们每个人的内心。那么,咱们就能得出这么一句话,也就是本书的标题:“金钱的背后是人”。

当然,“金钱的背后是人”这句话,内涵不仅止于站在个体的角度,启发我们要改变对金钱的态度,以及避免跌入消费陷阱。我们还要看到更大的问题。也就是第二部分,咱们要回答的问题,经济是什么?

其实,只要把目光从“金钱”移到“人”这里,不要受金钱的蛊惑,而是以“人”为指南针来看经济,答案就呼之欲出了。

作者说,经济的本质就是思考两句话。第一句,谁在劳动?第二句,谁会幸福?也就是说,只要有越来越多的人投入劳动,劳动效率越来越高;只要有越来越多的人享受到幸福,这个幸福不仅仅指物质上的丰裕,也是指精神上的快乐,那么这就是一个好的经济。

作者说,这个答案看似简单,但当我们在金钱的层面讨论问题久了,话题总是围着钱转,围着各种经济术语转,就会容易把这个基本的维度给忘记了。忘记了问到底:这让劳动的总量变多了吗?让人们获得幸福了吗?这就是把目标和手段倒转了。

请记住,经济从来都不是以“钱”为中心的,而是以“人”为中心。

有了“谁在劳动?谁会幸福?”这把尺子,我们就好像戴上了洞察力眼镜,很多经济问题在我们眼中就清晰起来了。下面我们就来看书中的几个表述,你判断看看,是对是错。

第一个表述,拥有大量存款的国家就是经济好的国家。

作者说,2020年12月末,日本个人与企业存款达到了1253万亿日元。当时,就有很多新闻在讨论:“谁这么有钱啊?”“日本真是一个富裕的国家。”真的可以通过存款指标,来判断一个国家的经济吗?我们拿“谁在劳动?谁会幸福?”这把尺子量一量。

如果人们在积极劳动,技术的发展水平很快,人们也在积极地消费,享受幸福,代表经济是好的。但是,在这个过程中,人们可能因为对未来预期乐观,没有太多储蓄,社会整体存款量不高。相反,如果失业率高,劳动总量变少,人们不敢消费了,把钱都存了起来。那么,即使社会存款量高,也不代表经济是好的。

反过来说也一样,高存款,既可能意味着经济发展好,人们的收入水平高,所以储蓄率高;也可能反映出居民对经济前景的谨慎。低存款,既可能意味着人们劳动收入变少了,也可能反映出人们对未来的乐观。

所以,作者说,存款量并不能反映经济好坏。对于全社会来说,重要的不是增加存款的总量,而是让资金流动起来,激活劳动和消费,让经济正循环。

我们再来看,第二个表述,GDP增长就是我们发展经济的目标。

先来听这么一个例子。在日本,2000年,30英寸的电视机售价约5000元人民币。到了2020年,50英寸的超薄电视,价格还不到5000元。生产技术的进步,让生产成本降低,让我们能够买到廉价且高效用的产品。但如果有一个地区,是专门生产电视机的,它的GDP数据会怎么样呢?会因为成本和价格的降低而降低。但我们能说,这个地区的经济水平下降了吗?

再比如,如果某地建造出了居民使用率很低的设施,美其名曰,是为了“经济效果”,以此提高了GDP,居民却没有感到幸福。作者把这种行为,叫做“不划算的劳动”。也就是虽然增加了劳动量,但是没有增加效用。那么,这个地区的经济变好了吗?

因此,作者说,GDP确实是反映经济好坏的重要指标,但是它也只是一个指标,而不是经济的目标。就像我们要衡量一个学生的学习能力,需要通过考试成绩,这是因为学习能力这个东西看不见摸不着,我们必须把它量化。但是,考试成绩并不是学习能力本身。如果为了考试成绩熬夜看书,心想着一旦考试通过,就把知识全忘了,那就是本末倒置了。

况且,在生产的过程中,我们储备的技术,为了幸福而制定的制度等,不仅能够充实我们现在的生活,也与我们未来的幸福息息相关。这些,都无法被GDP衡量。如果我们只顾着追求GDP,那就说明我们的目光不够长远。还是回到那两句话,谁在劳动?谁会幸福?这才是我们的判断标准。

我们再来看,第三个表述,投机失败比投资失败对经济危害更大。

这个表述对吗?投机是指在价格的波动中买卖资产从而牟利。比如在股票市场,进行短线和高频的交易,就是投机行为。投资是指为某个企业或者项目投入资本,支持它的发展,通过企业盈利和项目成功来获利。这两者哪个失败对经济危害大?投资真正地促进劳动的产生,而且创造出了让人们享福的成果。而投机只是金钱从一个人的口袋到另一个人口袋的游戏。

如果一个人投机失败会发生什么?钱从一个人的口袋转移到另一个人的口袋,有人赔钱就有人赚钱。站在社会的角度,钱的总量没有变化。劳动的总量,人们获得效用的总量,都没有变化。但是,一个人投资失败,说明项目上的很多劳动付诸东流,无法转换为效用,这就是一场对劳动的浪费。所以,投资失败对经济危害更大。

当然,当投机行为广泛失败,就像2008年的金融危机,最终引发金融机构倒闭,大量企业倒闭,失业率急剧上升,撼动了经济的本质,那么投机行为的危害也是极大的。

好,通过对三个问题的辨析,对经济的本质有了一定的认识,接下来,咱们进入第三部分,看看钱不能解决什么问题?通过这一部分,再次增强我们对金钱和经济本质的理解。我们将面对两个棘手的问题,第一个问题,是恶性通货膨胀问题。第二个问题,是养老问题。

恶性通货膨胀问题

先来看这么一个场景。一位女士抱着一布袋子钞票走进面包店,钞票已经满得要溢出来了,但仅仅换来了两个面包。

这个场景发生在1923年的德国。当年,德国政府大量发行纸币,导致纸币变得一文不值,物资的价格飞涨,城市中充满了各种魔幻景象。去超市购物的人们用手推车推着大量的钞票,孩子们用一捆一捆的钞票搭积木。1923年1月,在德国,面包的价格是250马克,到了2月就飙升到了4000亿马克。全国陷入物资短缺,人们过着艰苦的生活。

你看,政府印了大量的钱,为什么经济反而越来越差?

首先,是因为,向市场过量投入货币,导致钱的价值急剧下降时,劳动是会被减弱的。我们知道,钱是可以激活劳动和消费的效率。向市场投入一定的货币,让人们手里有钱了,人们会更加愿意消费,也就更愿意劳动,形成经济的正循环。但是,大量地投入货币,乃至恶性通货膨胀的时候,人们突然有了很多钱,而且钱看起来在贬值。人们第一个想法就是赶紧消费,今朝有酒今朝醉,哪还想着劳动呢?

这也就是为什么到了1924年,德国经济出现短暂恢复。当时,其他各国担心德国经济崩塌,帮助它稳定货币,也借了德国大量的借款。德国在货币稳定的前提下,用这笔借款向企业贷款,刺激劳动,也让德国经济出现了短暂的恢复。

第二,是因为德国战后,社会整体劳动人数不足。当社会出现全局性的劳动力短缺时,钱无法根本解决问题。

补充一个背景。当时是一战结束后四年,德国在一战战败,被迫每年向英法美等战胜国提供巨额赔款。德国国库空虚,只能印发大量的纸币来支付赔款。

德国支付赔款后,故事还没有结束。战胜国们可不会甘心将纸币存在国库里,他们开始大量使用这些纸币,购买德国的劳动力,于是大量的德国人不得不给外国人打工,为了外国生产。加上1923年,法国和比利时占领了德国的鲁尔地区,那里可是德国的工业心脏,生产德国全国七成以上的煤、八成以上的钢,这彻底引发了德国的物资短缺。

本来在战争后,国内生产力就大幅下降,剩下的劳动力,一部分被强制剥夺,一部分被购买为外国打工,真正用于本国的劳动力所剩无几。没有人劳动,自然就没有人创造价值,也就无从谈起人民享受幸福。

我们知道,钱是在劳动力、消费疲软时,刺激劳动和消费的工具,但如果是社会全局性的劳动力短缺,就不是钱能解决的了。钱可以激活效率,但是无法创造劳动。

老龄化问题

带着这个认识,我们把目光拉回到眼前,来看看当下世界很多国家都正在面临的严峻问题,老龄化。

日本是个老龄化问题严重的国家,早在1970年,日本65岁以上人口占比就达到了7.1%,进入老龄化社会。1994年,65岁及以上人口占比突破14%,进入深度老龄化社会;2005年,占比超越20%,进入超老龄化社会。而到了2022年,这个比例达到了29.1%。因此,日本政府多次提高养老缴费基数,每年由政府填补的养老资金也越来越多。社会上,很多人在讨论,到底存多少钱才够养老?

的确,对于个人而言,存更多养老金,会给老年生活更多的保障。但是站在全社会的角度,储备更多的养老金,能从本质上解决问题吗?

还是要问那句话:谁在劳动?谁会幸福?老龄化社会意味着,越来越高比例的老年人,需要在晚年享受幸福,而越来越低比例的年轻人,在付出劳动。在日本,1970年,需要8.5个人赡养1个老年人,到了2020年,减至1.9个人赡养1个老年人。再这样发展下去,到了2050年就会变成1.3个人赡养1个老年人。

作者说,无论日本整个社会的养老金账户里有多少钱,2020年还是只有1.9个人赡养1个老年人,这个事实不会改变。老龄化社会最大的问题,不是养老金的不足,而是人均的劳动负担在增加。

作者打了个比方。维也纳爱乐乐团每年新年都会在维也纳金色大厅举办音乐会,世界各地的观众,都会为这个不足2000个座位的演出厅,掀起一波抢票热潮。人们把积蓄拿出来,轮番加价,最终结果怎么样呢?最高票价炒到了几万元人民币,但是依然只有不足2000个人获得了座位。作者说,要想真正让人们都能听得上音乐会,根本不是要这些人存够钱,而是要去增加座位。

作者在这里提出了忧虑,如果等到整个社会的生产力下降时,才意识到要增加劳动力,就为时已晚了。为了改变未来,我们必须思考我们现在可以做的事情。

我们看到,针对少子化的问题,日本和我们国家,世界其他各国都在出台各种政策,比如提供育儿津贴,提供普惠托育服务,我们国家放开了三孩政策。作者指出,从政府的角度,当然需要进一步完善对育儿家庭的帮扶体系。但是,更重要的是,我们每个人,都需要意识到“社会的抚养作用”,尽我们所能,在社会上形成一种支撑育儿家庭和孩子成长的文化,参与到社会对孩子的养育中。

要达到这个目标,有时是需要付出一定成本的。比如对于公司来说,我们可以增加育婴室的数量,对生育员工给予更多的扶持和关爱,等等。有时,只是需要我们付出一些时间和一些包容心。比如,当我们遇到公园里吵闹的孩子,或许可以多一分宽容。在工作中,对有小孩的同事,可以更多地表示理解和支持。在社区中,可以更积极地去参与社区互助带娃的项目,等等。别忘了,帮助他们,其实就是帮助未来的自己。

好,到这里,这本书就为你讲完了。咱们一起来回顾一下。这本书的标题叫做《金钱的背后是人》,全书紧紧围绕这个主题展开。

首先,我们认识了经济中最重要的因素之一,钱,是什么。钱是交流的工具,是激活价值的利器,是衡量销售价值的尺度。但是,真正创造价值的是劳动者,衡量效用的是我们内心的尺度。因此,经济的中心并不是钱,而是人。

经济的本质,就是思考两个问题:谁在劳动?谁会幸福?拿着这个指标,很多经济现象在我们眼里清晰起来。我们也用恶性通货膨胀和老龄化这个问题,探讨了金钱解决问题的边界。金钱,无法创造劳动。

最后,跟你分享我从经济学家何帆那里听到的一段话。他说,要感谢宏观经济学,让我变成了一个没有那么愤世嫉俗的人,让我变成了一个没有那么孤芳自赏的人,让我变成了一个对世间万物充满了好奇心的人,让我变成了一个特别喜欢知道现象背后的本质的人,让我变成了一个不知疲倦的探索者,也让我变成了一个能够跳出自己的小我,跟这个时代同呼吸、共命运的人。期待你我都能够从经济学中得到如此的启发。

好,以上就是今天的内容。你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,也推荐你亲自去阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.金钱是交流价值的工具,而真正创造价值的是劳动者。金钱是衡量销售价值的尺度,而衡量使用价值的是我们每个人的内心。“金钱的背后是人。”

2.经济的本质就是思考两句话。第一句,谁在劳动?第二句,谁会幸福?

3.金钱只能激活价值,无法创造价值,如果是全局性的劳动力不足和物资短缺,就不是钱能解决的了。