《血色财富》 吴晨解读

《血色财富》|吴晨解读

开篇

你好,欢迎每天听本书。我是吴晨。今天为你解读的这本书,叫《血色财富:抗癌药背后的利益与梦想》。这本书通过描绘美国制药行业的创新生态,探寻为什么抗癌特效药的药价那么高,也带你重新审视医药行业暴利与创新的纠缠关系。

人口老龄化带来的一个问题就是治病变得越来越重要,制药行业也会吸引更多人关注。想要了解全球制药行业,绕不开美国制药行业,不仅因为大型美资制药厂在全球有着举足轻重的影响力,也因为美国制药行业无论是创新还是监管都引领全球。

但整体而言,美国的医疗制度可以简单用“价高、质次”来形容,尤其与欧洲、日本和加拿大等同样发达的国家相比。一组数字就可以很清晰地理解美国医疗制度的状态。在OECD国家(也就是我们常说的发达国家)中,医疗开支占GDP的比例,美国最高,但美国的人均寿命最低。导致这一情况的一个原因是美国没有真正意义上的全民医保,还有另一个重要的原因就是美国的制药行业。

简言之,美国制药行业有三个问题。

第一,药品的价格越来越高,而且似乎涨价没有上限;

第二,药品研发的时间越来越长,突破的创新药(比如有效的抗癌药)并没有明显增多;

第三,创新药企成长壮大的机会越来越小,对大型跨国药企的依赖越来越大。

对制药行业了解越多,疑团也越多。为什么美国的抗癌药那么贵?为什么制药厂创新需要如此庞大的融资?为什么创新药总是会被几家大公司所把持,很少有小公司能脱颖而出?《血色财富》这本书描述了美国加州两家小型医药公司抢占慢性白血病药物市场的历程,揭开了美国制药行业神秘的一角,也有助于我们理解美国制药行业为什么会存在我刚才说的三个问题。

介绍一下这本书的作者,内森·瓦尔迪(Nathan Vardi),他曾经长期在《福布斯》(Forbes)杂志担任资深编辑,关注华尔街,主要撰写投资、对冲基金、私募股权公司等方面的内容。前段时间我跟他本人进行了一次对谈,在这场深入对谈之中,他介绍了写这本书的背景:为什么给两家名不见经传的生物医药公司做传?因为在2010年到2020年这十年间,在美国股票市场上表现最好的并不是我们所熟悉的高科技公司,比如现在大家特别熟悉的七姐妹公司(微软、苹果、谷歌、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉),而是生物医药公司。每年福布斯做股市收益排行榜,生物医药板块总是名列前茅,这就激起了他的兴趣。

仔细钻研一下,发现出现这一现象的主要原因是,投机资本对医药板块兴趣大增。投资生物医药股很像下赌注,成功率不高,但一旦成功,收益却是超乎想象。以他的观察,美国医药股的高收益源自创新药特效药在美国可以卖出特别高的价钱,比如书中介绍的两款抗癌药,每款一年的价格都超过16万美元,而且要终身服用,才能抑制白血病,简直就跟开了印钞机一样。这种一旦成功就能收获的潜在高收益,推动了资本市场把大量资金投入在只有一两款研发药物的小公司身上,瓦尔迪认为这恰恰是资本市场在起作用。此外他认为,美国市场仍然是全球创新药的引领者,如果没有大量风险资本投入到医药板块,突破性药物的研制可能更慢。

你是否同意这一观点?我们可以等到这本书讲完在评论区讨论。

不过,一位商业记者所描述的关于抗癌创新药厂的书,看点就要多很多。整体而言,这本书有三个看点:

第一,是从创业的视角审视制药行业。我们听过不少高科技创业公司。制药行业算不算高科技公司?我们体感可能会认为当然算。但读完这本书,你可能更倾向会认为,制药行业更像是一家特殊的市场营销公司,能理解到这一层,你对行业和创业的理解就更加深一步了。

第二,这本书对美国食品药品监管局(FDA)审核药物的流程有了一个比较清晰的梳理。基本上全世界药物审批和监管都在学FDA,药品临床试验的分期一般是从一期到三期,通过三期临床试验才能上市,从药品临床试验的分期到双盲实验,都是检验药品有效性的科学标准。但在实际情况下FDA的复杂流程有没有改进的空间?一款特效药的开发成本真的需要十几亿美元吗?这本书会带我们探寻这些问题。

第三,回到这本书的主题,到底什么是研发特效药的第一驱动?是救死扶伤的医护精神,还是成为亿万富翁的渴望?或者说美国的生物医药行业在两者之间做出了一个比较好的平衡?这背后还有一个很重要的问题,药价太高,合不合理?

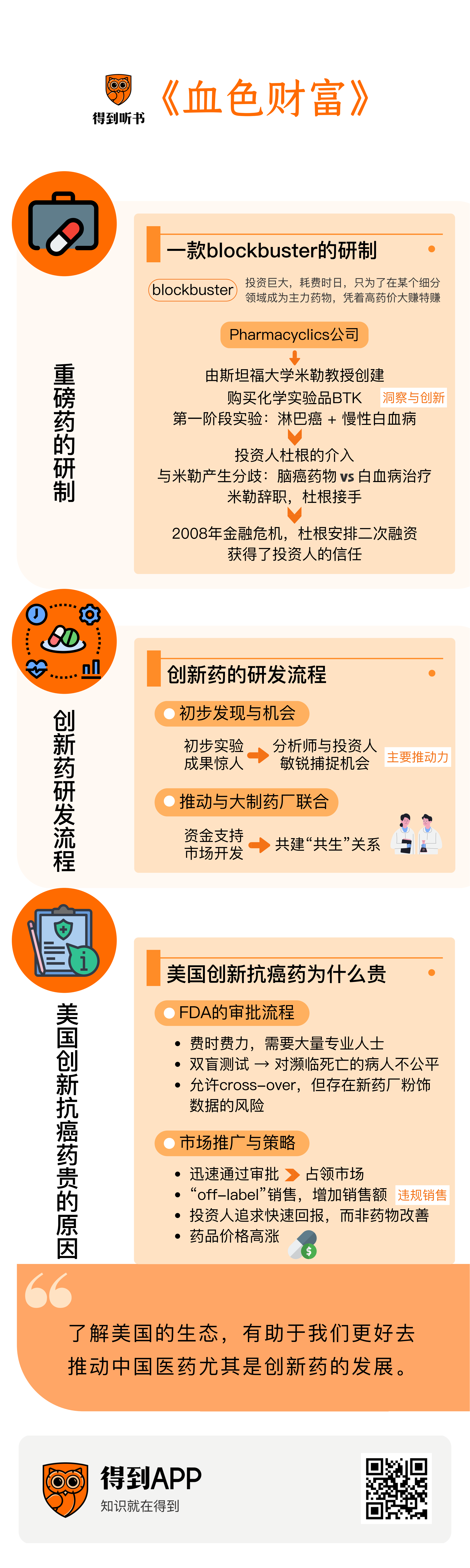

好,我们就先来看一下一款爆款药(Blockbuster)是如何研制出来的。

第一部分 一款Blockbuster(爆款药)是怎么研制出来的?

爆款药的英文是Blockbuster,你听着可能觉得很熟悉,的确,它和好莱坞的大片是同一个词。就好像现在很多人诟病好莱坞,认为大片场面宏大,特效逼真,但情节很水,目的主要是盯着暑期票房的肥肉,缺乏真正的艺术水准。类似的形容词也可以放在爆款药上,投资巨大,耗费时日,只为了在某个细分领域成为主力药物,凭着高药价大赚特赚。举两个爆款药的例子:辉瑞的降胆固醇药物立普妥(Lipitor)据说已为该公司赚了1600多亿美元。葛兰素史克(GSK,原为GlaxoSmithKline)也凭借哮喘药舒利迭(Advair)赚了数百亿美元。一般而言,一款药物如果年销售额超过10亿美元,就可以被称为爆款药。

当然,有一点爆款药与好莱坞的大片不同。大片是规划出来的,经常是拍续集,比如星战系列,爆款药却有点像摸彩票,或者风投,赌上一百家,只要一两家成功,就不仅能收回投资,还能赚笔大的。不过,医药行业的投资人要求要高出很多,得懂点技术,懂市场,还得懂监管。

我们以两家药厂之一Pharmacyclics为例来看看一家小药厂“研制”爆款药超过四分之一世纪的长跑。

Pharmacyclics由斯坦福大学米勒教授创建。米勒教授是斯坦福大学医学院的教授。斯坦福大学号称发财大学,特别鼓励教授和学生创业,只要有一个好的发明想法,就能成立一家公司。这家小公司在米勒教授的手中成长了17年,股价一度高达80美元,市值也超过10亿美元,跻身独角兽之列。不过小的医药公司最大的挑战就是无法抗风险,米勒手里只有一款潜在的主打药物,17年下来最终实验不成功,股价就从80美元的高点跌到了10美元。

Pharmacyclics的困境让米勒急切希望找到下一个新药,他花了200万美元现金和450万美元股权买了另一家稍大公司的两个创新药物。这家稍大公司诞生于基因测序的红火中。创始人是人类基因测序组的领导者之一。基因测序完成之后,当时的一种流行的想法是改变制药的方向,根据基因测序的结果,反向倒推有哪些化学组合可以针对哪种病情。这样一来,研究者希望将药物的潜在成功率从十分之一提升到三分之一。

根据基因寻找相应的化学物质,这是一个雄心勃勃的计划。这家公司有一位年轻化学家,中国人小潘,1994年毕业于北京大学。小潘有一天就突发奇想,构想出了一种名叫BTK的化学物质,也就是抑制布鲁顿氨酸激酶的分子,并且直接在电脑上完成设计,两天就生产了出来。不过因为公司研究风向很快发生变化,BTK从来没有被重视过,也就半卖半送给了米勒。

米勒对BTK有想法。这里必须提到米勒的优势。虽然他已经是一家独角兽的创始人和CEO,但他仍然保持着对业内的关注,也仍然从事癌症治疗工作,因此与斯坦福医学院以及整个癌症治疗行业保持着紧密的联系。他看到BTK就想到了白血病的常见原因:因为导致身体免疫风暴的B细胞的“野蛮生长”,如果BTK能够起到抑制B细胞的生长,岂不是有机会成为抗癌药物?

在这个案例中,我觉得特别要强调一下跨界对创新的巨大推动作用。潘研究员作为化学家的作用是,创造具备特定功能的全新分子结构并制造出来,但这样的分子到底有什么样的应用场景,需要对癌症诊疗持续跟踪的研究者加入,而且还需要大胆的设想。在做到这一点之前,BTK就是无人问津的化学实验品,但当米勒完成了跨越,它就有可能成为点石成金的特效药。

当然,这只是迈出了万里长征第一步。从构想到现实,需要跨越FDA新药实验审核的重重关卡。米勒为BTK设计了一个第一阶段的实验,针对淋巴癌,也添加了对一般慢性白血病的治疗。第一阶段实验的成功,尤其是针对一般白血病的成功,让业内一下子注意到了一款潜在抗癌药的机会。而这个业内,并不是制药厂和医生,而是投资人。

直到这时,本书的男主角才出现。他就是投资人杜根。

杜根的独子在26岁的时候因为脑癌去世,家人悲惨的经历让他执着于脑癌研究。所以当他看见米勒教授的研究之后,就开始投资Pharmacyclics,并且与米勒教授建立联系。几年间,他购入的股份已经接近三成,成为大股东,要求加入董事会,要求对整个公司发展方向施加影响。

杜根对医疗的方向并不了解,但他有投资人的直觉,当然也有投资人的本钱,靠之前创业出售积累的家产,让他有机会投资Pharmacyclics。他与米勒的分歧发生在公司是不是还要花钱去尝试脑癌药物。杜根因为早夭儿子的情结不愿意放弃,而米勒则希望聚焦在白血病的治疗上。最终杜根摊牌,要求更换大多数董事,增加自己的话事权。他的逼宫导致米勒愤而辞职,并在后续两年内把自己6%左右的股份全部售罄。杜根也被逼上马,误打误撞成为这家医药公司的CEO。

屁股决定脑袋。作为局外人和旁观者,杜根可以对公司研发方向指手画脚,但当自己做了CEO之后,他还是很清楚需要尊重科学家的意见,组织了一批专家作为自己的顾问。专家的建议和米勒教授一样,不要再在脑癌药物上花时间和金钱了,要专注于有潜力的 BTK。

当时的时间点对杜根很不利,因为2008年金融危机,整个金融市场融资变得很困难,而公司要发展必须得有钱,尤其是针对病人的临床试验,需要耗费大量的金钱。杜根坚信自己对公司的判断,自己掏腰包借给公司650万美元,避免因为现金流枯竭而倒闭。他同时游说金融市场,安排为公司进行一次二次融资,希望老股东都可以追加投资,而作为姿态,杜根也表示自己借给公司的钱会按照这一次二次融资的价格债转股。

换句话说,对于一家还不知道方向在哪里的小生化公司而言,拥有一位有家底、敢冒险、懂得金融市场也懂得如何操作的老板很重要,老板自己的“雪中送炭”是别人无法比拟的。杜根自身的笃定增强了投资人的信任。这才让这家公司的故事得以延续,我们才能看见后面的柳暗花明。

第二部分 创新药的“研发”到底是个什么流程?

好,这里我们暂停一下,刚才我们只是简要地描述了一款抗癌特效药的成长历程,先是米勒教授17年的尝试,再是购入BTK一种人为设计分子的尝试,再之后是引入新的投资人杜根,经历了2008年金融危机的冲击,杜根自己掏腰包帮助公司避免现金流枯竭的境地,之后是柳暗花明。这是投资人视角的故事。我们从中也不难看出,所谓特效药、创新药的研发,并不是增R&D费用,大力投资实验室,而是将一些有潜力的人造化学物质进行各种临床试验,找到它能起效果的病症,不断向前推进,最终获得FDA的审批。其中有太多偶然的因素,而且很可能无心插柳,比如伟哥原本目标是治疗心脏病,但在临床试验时发现有治疗阳痿的副作用,药厂立马转换方向,成就了一款全球知名的爆款药。

当然,一款特效药的诞生,需要的远不只是精明且拥有耐心的投资人。特效药想要上市,绕不开FDA的新药实验流程。而在BTK这款药在实验过程中,公司埃及裔的CMO扮演了至关重要的角色。还记得我一开始就提到生化医药公司的创业更像是特殊的市场营销公司吗?还真是这样,药品公司的CMO对推动药物的实验通过起到了决定的作用。这里的CMO是首席医疗官(Chief Medical Officer)的意思,但读完你一定会觉得他同样也是首席市场官(Chief Marketing Officer)

让我们来认识一下这位CMO的工作。

Pharmacyclics公司从一家大药厂挖来这位埃及裔的医学家作为公司CMO,以便推动新药的实验。作为医生,CMO要保证新药不会对病人产生负面影响。同样作为医生,CMO也需要通过自己的网络,推动业内医生考虑采用自己的新药,因为归根结底,需要癌症患者的主治医生花时间建议自己的病人尝试新疗法。

CMO的做法是针对业内顶级医生挨个打电话游说。这些医生是谁,CMO了如指掌,但让这些医生乐意接受一家名不见经传的小药厂的建议,甚至花精力安排自己的病人参加实验,那要难很多。CMO作为医生,理解自己的同行,但作为推广者,他也很理解医疗行业的生态,这是一种野心与另一种野心的碰撞。CMO的做法就是锁定某个癌症领域内有名有影响力的医生,跟这些医生套关系,推销他们研制的药物,希望医生能够有兴趣让自己已经“无路可走”的濒危病人参与实验。

这里需要科普一下美国医生的特点。Pharmacyclics的一位不懂规矩COO就曾提议,为什么不能给吸引最多病人参与实验的医生以奖励,比如奖励一辆特斯拉?在其他领域,这种销售伎俩很常见,但在医疗领域,操守是最重要的。CMO就很懂得美国医生的心理,治病救人是他们的初心,但建立在产业内的江湖地位则是他们的虚荣心。而这些医生也明白,要想满足自己的虚荣心,就需要有开放的心态去尝试各种新的疗法。

BTK实验的结果也在摩根大通的大型癌症医疗会议上发表,但连续几天无人问津。对于淋巴癌的患者而言,十几位参加测试的病人中有两三位有明显好转的迹象,淋巴结缩小了至少50%,不过这种成果在业内看来并没有什么稀奇之处。重点是另一个涵盖普通白血病患者的实验,三名白血病患者中两人已经有了明显的好转迹象。公司后续的最新数据中,六名参加测试的白血病患者中五人有明显改善。

这一被大多数人忽略的结果,被嗅觉敏感的分析师抓住了。白血病是常见病,在美国任何时期都至少有接近两万人正在接受治疗。这一庞大的人群意味着白血病治疗药物有着巨大的潜在回报。而公司的初步实验成果是惊人地好,这就意味着公司股票有巨大的潜力。

这名在产业会议上闲逛看见BTK实验结果的分析师马上打电话回去,让老板快速加仓。同样另一位参与公司二次融资的投资人看到了公司披露的研究结果,马上让自己的经纪人不惜一切代价购买一百万股公司股票,自己也操作加仓。在同一天,两组投资人的竞标推高股价接近两成。

这就是创新药的生态:嗅觉敏感的分析师与敢于下注的投资人,是爆款药诞生的主要推动力。

获得初步成功之后,杜根意识到想要更快发展,必须借力。药物通过FDA的测试并推向市场仍然是一个漫长的过程,杜根抓住初步实验的好成绩推动与大制药厂联合,因为大制药厂会提供更好的“发射平台”。经过一系列讨论,杜根最终与强森的医疗部门达成协议。强森提供12亿美元的资金,分享新药未来50%的收益,并提供60%的开发成本。此外,杜根确保自己的公司在美国市场有开发权,从而建立自己的销售团队和品牌,强森负责国际市场的开发。

反过来,你也可能发现一家初创制药公司的艰难。在公司初创的十七年,一直没有能落地实际可以批准的药物。在杜根接手之后的几年里,新药有巨大的前景,但随着测试每一阶段的提升,其背后都是高昂的费用。没有收入,费用高企,融资成为公司最重要的命题,这也是为什么资金实力雄厚的杜根能“胜任”CEO的原因,当然也是为什么大型药企与小药企之间构成了一种“共生”关系的原因,更是为什么很多人都对美国FDA审批新药的流程有许多怨言的原因。

再回过来讲这名CMO的故事。他后来被突然解职,在经历了初期的彷徨之后决定与另一位前同事一起创业,哪里倒下的从哪里爬起来,寻找下一个小分子药物来治疗癌症。

恰好在大西洋的另一边,阿姆斯特丹郊区的一家药厂的科学家发现了一种新的小分子药物,比Pharmacyclics公司的药物更精准。可惜这家药厂原先归属诺华,之后被卖给一家美国药厂,再卖给美国的默克。默克对这一小分子药物没有兴趣,科学家就想自立门户。他最终以1000美元的价格和5%未来收益的安排从默克手中获得了这一药物在癌症领域内的授权,事后看来,这简直是白菜价,比米勒当年650万美元购买BTK还要便宜。

科学家寻求融资,因为在阿姆斯特丹一起踢球的孩子的一位家长是投资人,就引入了这位投资人,投资人在第一轮融资就借给公司600多万元,并承诺债转股。投资人又听说Pharmacyclics公司的两名高管离职,三人一拍即合与科学家合作成立药厂。投资人在第一轮融资就借给公司600多万元,

这些人给自己创业的药厂起名叫Acerta,这个名字是把主要参与者的名字首字母组合形成的。他们还是同样的套路,找到医生,延揽病人参与实验。一名濒临死亡的病人参与了实验,结果出奇地好,也给了他们机会。下一步就是是否能够更快进入市场了。 为此Acerta与Pharmacyclics展开了激烈的竞争。

这个故事以喜剧结尾。竞赛最终不是诞生了一种抗癌药物,而是两种:Pharmacyclics推出了伊布替尼(Imbruvica),Acerta拿出了阿卡替尼(Calquence)。两种药都相当有效,都成了畅销药。伊布替尼仅在2021年就取得了超过50亿美元的收入,而阿卡替尼在同年也带来了超过10亿美元的收入。虽然药价之高令人却步,但仍有成千上万的病人因而受惠。

简单总结一下。创新药的研发并不是我们想象的,在实验室里做科研,而是将实验室里制造出的全新化学材料,俗称小分子药物,做有针对性的临床试验,希望实验产生效果,并且能找到市场比较广大的治疗应用场景。比如BTK的临床试验就从淋巴癌拓展到人群更多的白血病,并取得了初步的成功。那为什么小的创业公司无法一路坚持下来呢?我们从Pharmacyclics的CMO的经历就能看出,小公司想要说服医生将一款药物用于临床试验很难。一期临床有比较好的成就之后,最好的选择是与大药厂合作,因为他们有更紧密的医院关系,与FDA打交道也有更丰富的经验,当然最重要的是这些大药厂有充足的资金,花得起一款创新药从临床到上市至少十亿美元的开销。

这是美国创新药研发真实的生态,而FDA则是绕不过去的重要环节。

第三部分 美国创新抗癌药为什么这么贵?

杜根创造了一个业内的奇迹,从2008年到2013年,用短短五年的时间完成了公司从第一次病人测试到获得FDA批准的全流程,再到2014年,更是确保了伊布替尼可以用于治疗更广泛的白血病人群。

这五年中间还跨越了2008年金融危机的冲击,杜根自己也投入了5000多万美元,最终赚取了35亿美元。在此期间,公司至少花费了10亿美元作申请FDA审批所需要的各种测试,反过来,公司给药物的定价也是惊人地贵,每月费用超过1万美元,一年超过16万美元。而且因为伊布替尼是需要持续吃的药物——控制癌症的发展,而不是彻底消灭癌症,这深得华尔街的喜欢,因为这意味着病人可能需要长期服用,“订阅模式”带来的收益非常高。

获得FDA审批之后,公司股价从6美元飙升到超过100美元。最终公司以210亿美元的估值卖出。因为当时公司与大药厂强生有合作,强生还控制着药品50%的销售分成,所以这款癌症特效药最终是以420亿美元的估值被艾伯维(AbbVie)收购。一款药420亿美元,这是令人咋舌的价格。而Acerta公司最终也被卖给了阿斯利康,作价70亿美元,令所有参与的创业者都至少成为千万富翁。

这里我们要重点梳理一下复杂的FDA的审批流程。

作为一家监管机构,FDA人员和资金都有限,需要在效率和审慎之间取舍。这就意味着一款药物的批准费时费力,需要大量的专业人士。对于濒临死亡的癌症患者而言,救命药不可得,而获得批准之后又是天价,简直是难上加难。

在癌症临床试验的过程中,FDA一般强调双盲测试(也就是病人和医生都不知道谁用了新药,谁用了安慰剂)。但这种双盲测试对于濒临死亡的病人很可能带来极大的不公平,无论是用安慰剂和药物,或者一种已经批准的药物和新药之间作测试,患者如果随机被分到对照组,很可能因为无法获得更好的治疗而死亡。

怎么应对这样的问题?一方面是 FDA苛刻的实验要求,一方面是医生对病人最基本的治病救人的责任。FDA给出的指引是对照组中如果有病人明显已经没有效果,或者直接导致病情恶化,允许cross-over,允许尝试新药。但这又造成了新的风险——新药厂是不是会钻漏洞来粉饰数据?

解救病人是起点,但盈利才是真正的推动。单一药品公司如果能够找到一款新药,就好像挖到一个金矿,之后怎么办呢?驱动的仍然是利益/盈利最大化,而不是什么救死扶伤,解民倒悬的理想。就杜根投资的这家公司而言,伊布替尼被证明是金矿之后,他们所要做的就完全是商业行为,与治病没啥关系了。尽快通过FDA审批是第一步,启动市场推广和销售,让更多医生,当然在互联网时代也让更多病人了解潜在的“神药”,其传播性是很强的。对于销售而言,还有一种违规的做法,那就是“off-label”,换句话说,就是向哪些FDA还没有批准的癌症病人推销神药,增加销售额。

对于杜根的公司而言,无论上市与否,投资人在意的都是利益最大化,这就需要它迅速获得审批,迅速占领市场,迅速占领医生和病人的心智,而不是改善药物。市场不希望也不期待的是创业公司希望成长为大药厂,希望投入研发一款新药。因为药品的风险太大,好不容易等到一家创业公司中了彩,怎么能再退回去搞风险投资呢?而且,药物的专利保护期有限,需要在保护期到来之前完成利润最大化。

这种发展模式的结果是要价越来越高。在美国,癌症药一年可能需要平均花费7万—8万美元,书里提到的两款药价格都拉高到16万美元,即使美国医保扣除之后,病人自己每年还要掏腰包七八千美元。显然获得FDA审批难,临床试验成本高是高药价的主要原因。药厂的贪婪,或者如作者所说的资本主义的游戏规则,也起了重要的作用。虽然药的制造成本很低,但药厂都希望通过高定价来收回前期巨额的投资,并且在后期收获巨大的利润。

最终,审视一下整个美国医药行业的发展,尤其是FDA的审核流程,需要与时俱进。新冠疫情暴发,基于mRNA的创新疫苗不到一年就开发完成,FDA也是一路绿灯,让全世界老百姓面临奥密克戎变体的冲击,有疫苗的守护,可以说开创了先例。当然你可以说这是特事特办,因为疫情的原因。但仍然应该从中总结经验。

更重要的是医疗行业的新发展,尤其是基因技术的发展。前面提到BTK的研制就是因为基因测序之后,反向推导哪些化学物质可以应对哪些基因,来提高药物的效能。这一波AI大潮与基因技术的结合,可能会真正推动个性化医疗的发展。个性化医疗会挑战双盲实验,因为在一群人中某种药物是否有效,虽然具备统计学的意义,但却忽略了病人个体的差异。换句话说,一些在大规模双盲实验过程中效果并不明显的药物,很可能对特定人群有效,只要找到匹配的基因即可。这也会极大增加可以选择的药物,降低药物的成本。

结语

最后,我们简单总结一下。

《血色财富》这本书专注于两家治疗白血病创新药厂的发展经历,让我们比较清晰地了解到了制药产业的发展模式,以及美国药品越来越贵的主要原因。

创新药厂扮演着淘金的角色,为一些实验室中设计出来的小分子药物找到治疗的应用场景,这需要像米勒教授这样跨界的科学企业家,既是癌症专家,也有宽广的视角,能够看到药物的全新应用场景。

因为FDA复杂的流程,一款创新药走完三期临床试验最终被批准耗时费力,需要两类人的坚持。一类是杜根这样有着耐心和韧性的资本家,在企业最困难的时候愿意自己掏腰包为企业解困,也懂得如何在资本市场上讲故事,为企业融资。另一类是跨界的CMO,既是首席医疗官,也是首席营销官,懂得医生的心理,知道如何说服癌症领域顶级医生参加实验。

也因为一款新药临床试验的成本太高,创新药厂在完成一期实验之后,最佳选择是与大药厂合作,利用他们的医生网络和营销渠道来加快审批流程,快速投放市场。这也造就了美国创新药厂众多但长不大,大药厂不创新更多选择收购有潜力的药来发展的全新状态。

了解美国的生态,有助于我们更好去推动中国医药尤其是创新药的发展。经验和教训都很明显。经验是制药行业需要资本、专家和冒险精神;教训则是我们是否可以在美国FDA流程的基础上做改进,推动创新药在中国临床试验降低成本,提高效率?欢迎你在评论区,留下你的看法。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1、《血色财富》这本书专注于两家治疗白血病创新药厂的发展经历,让我们比较清晰地了解到了制药产业的发展模式,以及美国药品越来越贵的主要原因。

2、创新药厂扮演着淘金的角色,为一些实验室中设计出来的小分子药物找到治疗的应用场景,这需要像米勒教授这样跨界的科学企业家,既是癌症专家,也有宽广的视角,能够看到药物的全新应用场景。

3、因为FDA复杂的流程,一款创新药走完三期临床试验最终被批准耗时费力,需要两类人的坚持。一类是杜根这样有着耐心和韧性的资本家。另一类是跨界的CMO,既是首席医疗官,也是首席营销官,懂得医生的心理,知道如何说服癌症领域顶级医生参加实验。