《荣国府的经济账》 哈希解读

《荣国府的经济账》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的书是《荣国府的经济账》。这是一本带你从经济角度看《红楼梦》的书。

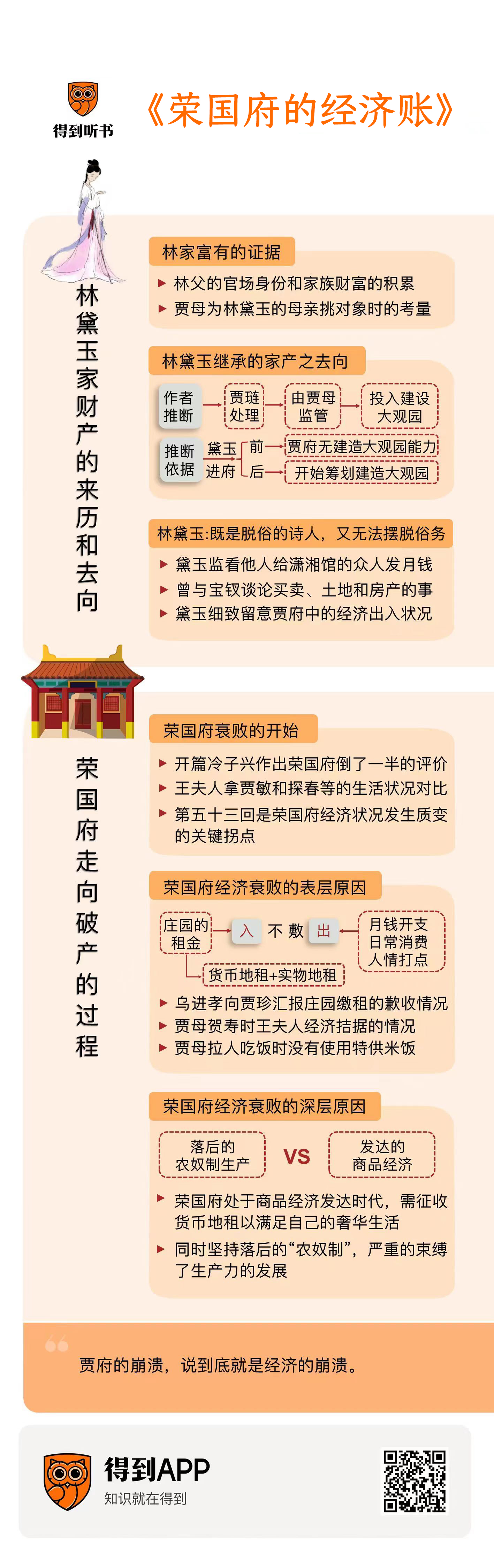

贾府的崩溃,说到底就是经济的崩溃。《红楼梦》故事的展开,其实与经济问题密切相关,但是经济问题在小说中大多是一个隐性的存在。比如,林黛玉家到底富不富?贾府是靠什么支撑起奢华生活的?贾府最后又为什么会走向经济崩溃?这些问题,曹雪芹并没有直接给出回答,但是却处处留有线索。而这本书,就是要把这些“草蛇灰线,伏脉千里”,呈现在我们的眼前,剖析问题的答案。

这本书的作者,叫陈大康。他的经历很有意思。1982年,他在复旦大学数学系取得理学学士学位,然后却180度大转身,去学了文学。1990年他在华东师范大学取得文学博士学位以后,留校任教,担任过古籍所所长、中文系系主任、文学研究所所长等职务。

其实,陈大康当年理转文,可不是一时兴起。他在本科读数学系的时候,就对文学有非常强烈的研究兴趣。比如,当时他就用数理统计的方法,去“侦查”过《红楼梦》研究史上的一个大案:前八十回,后四十回,是不是同一个作者写的?

现在我们对小说做文本分析,可以直接把文本倒进计算机,输入一些代码指令,让计算机来做分析。但是在上世纪八十年代,计算机在国内还没普及,只能手动来做统计。陈大康设了近80个检验指标,包括虚字、句长和作者习惯使用的专用词汇,等等。他把72万余字的《红楼梦》前前后后查检了上百遍,获得了约2万个数据。一番推演之后,破案了:这前八十回和后四十回,不是一个人写的。

统计分析呈现出的种种证据,细如发丝,却又“铁证如山”。比如,前八十回,作者喜欢用“越发”这个词,但后四十回,同样意思表达却用的是“更加”;前八十回一般用“才刚”这个词,而后四十回里却是用“刚才”;前八十回里,就连尊贵的王夫人或清雅的林黛玉也难免有时要说个“屁”字,后四十回的作者却似乎很不屑于使用“脏”字,在那二十多万字里只出现过两次。像这样的用词差异,陈大康发现了27种,而且每次有发现都要把《红楼梦》再查阅一遍来证实。

最后,他花了一年多的时间,得出结论:作品前八十回的语言风格完全一致,但是后四十回的语言风格有明显差异,应该不是出自曹雪芹之手。在第八十一回到第一百回之间,应该是含有少量的曹雪芹的残稿。不过运用数理语言学做统计分析,只能指出残稿的所在区间,不能确定具体哪段属于残稿。

陈大康这样条分缕析、细致入微的“探案”风格,也延续到了这本《荣国府的经济账》里。今天,我们就来跟着这位“红楼侦探”,一起来一场有意思的文学探案。

我们知道,贾府有宁国府、荣国府两府,这两府是亲戚关系,而《红楼梦》里的主要故事大多发生在荣国府里。宝玉、黛玉、宝钗这些主角也都生活在荣国府里。所以,荣国府这个经济体系,就是本书的主要分析对象。今天的解读,我会把荣国府经济体系一分为二,一是来自荣国府经济体系之外的一笔财产,就是林黛玉家的财产,它的来历和去向;二是荣国府经济体系本身是怎么走向崩溃的。

首先来看第一条线:林黛玉家财产的来历和去向。我们从《红楼梦》里的一个细节讲起。

在第二十五回里,王熙凤拿宝玉黛玉的婚事开玩笑,跟黛玉说:“你既吃了我家的茶,怎么还不给我们家作媳妇?”然后又跟了一句,大意是,你瞧瞧,人物、门第、家私哪个配不上?林黛玉当时的反应是,抬身就走。

就这么一个小小的细节,其实能引出一个不小的问题:林黛玉家到底是有钱还是没钱?

很多读者对林黛玉的印象应该都是,寄人篱下,小心翼翼的。而且,在原著里,黛玉曾直接说自己是“贫民家的丫头”,说自己“一无所有”。那为什么王熙凤还说,宝玉和黛玉门第家私都是匹配的呢?黛玉家到底有钱吗?

陈大康的推断是:非常有钱。

之所以说是他的推断,是因为曹雪芹并没有明说。他只讲了林黛玉的父亲林如海当的官叫“巡盐御史”,但对于其他的,他选择了留白。不过,陈大康从书里一些线索推断,林如海很懂官场、赚了不少钱。

不过,林如海当官赚的钱,并不是主要的,因为林家到他这里,上面还有五代祖辈的积蓄,这才是主要的。陈大康认为,能证明林家有钱的一个最有力的证据,就是林如海和贾敏的婚事。林黛玉的母亲贾敏,是贾母最钟爱的一个孩子。贾府世袭公爵,在给最疼爱的孩子挑对象的时候,怎么可能马虎呢?而林如海被贾府选中的原因,原著里的话是:“虽系钟鼎之家,却亦是书香之族。”意思就是虽然很有钱,但是也有文化。你听这个话,有文化是锦上添花,有钱是放在前面的。

那么,既然林家有钱,紧接着下一个问题就出现了:在林如海去世之后,林黛玉继承的那些家产都去哪了?

关于这个问题,在原著里不难寻找线索。陈大康做了一个比较明确的总结,就是,这些家财是经了贾琏,也就是王熙凤老公的处理,全部流入了荣国府,由贾母保管着。

但是这紧接着就有下一个问题了:在整本《红楼梦》里,荣国府的经济状况可以说是每况愈下的。如果真的有林黛玉的大笔家财流入的话,为什么这笔钱没能让荣国府的经济状况有明显改善呢?

陈大康的推断是,这笔钱被投入建造大观园了。

我们知道,大观园是贾府为了接待已经是皇帝妃子的元春回来省亲而建设的。在原著第二回,林黛玉进贾府之前,书里已经明说了,贾府根本没有建造大观园的能力。而到了第十六回,林黛玉来了一段时间以后,他们却又开始正式地筹划建造大观园了,显然是资金上的限制解除了。而且在原著里,宝玉长辈们的只言片语,多次暗示“黛玉如果留在荣国府做媳妇,林家的财产就是荣国府财产的一部分了”。

那么,再说到黛玉,她知不知道自己家很有钱呢?陈大康认为是知道的。虽然长辈们谁也没跟她明说过,但是我们前面提到的,王熙凤那句“门第、家私哪个配不上”其实算是说漏了嘴。当时黛玉虽然转身就走,但是,她这么敏感聪明,稍微一想,恐怕就能想明白了。

而且,陈大康还提到另外一个点,是让我比较意外的。我们对黛玉的总体印象,似乎是不问俗事、不沾烟火气的。但是,陈大康指出来,黛玉并不是毫不在意金钱的。原著里有很多细节都能看出,黛玉也是会上心金钱事务的。

比如,在原著第二十六回里,有人来给黛玉住的潇湘馆里的众人发放月钱,黛玉就在一旁监看着。这是她为了维持自己在潇湘馆权威的做法,也是她经济意识的一种表现。

再比如,在原著第四十五回里,黛玉也曾经跟宝钗谈论起买卖、土地和房产这些事情;还有,在第六十二回里,她跟宝玉说过这样的话:“咱们家里也太花费了。我虽不管事,心里每常闲了,替你们一算计,出的多进的少,如今若不俭省,必致后手不接。”

这段话看似平淡,稍不注意就会被忽略,可是如果我们仔细琢磨,其中包含的内容其实很丰富。黛玉的意思是说,自己“常常在有空的时候”,在心里给荣国府算账。想想看,这位清新脱俗的女诗人,在空闲的时候,竟然也会常常思考这些金钱“俗务”,确实有点让人惊讶。而她算账的结果是,荣国府“出的多进的少”,也就是入不敷出。这和王熙凤在第五十五回里说的“出去的多,进来的少”是一个意思。

王熙凤在荣国府管理家务,收入和支出情况她心里当然清楚。但是,林黛玉要得出“出的多进的少”的结论,可就不容易了。她必须得知道“进”有哪几项,数量是多少,“出”又是哪几项,数量又各是多少。但是,黛玉平时可没有什么接触账目的机会,所以,她即使只是想得到个大概的数,也必须得很细致地观察、留意。

所有这些都表现出,黛玉在金钱事务方面的意识觉醒,而且越到后期越明显。陈大康说,像这样会留心府中经济状况,且“心较比干多一窍”的黛玉,她肯定知道,自己父亲不但不是贫民,而且家中的财富未必亚于荣国府。

但是,如果是这样的话,黛玉为什么还说自己是“贫民家的丫头”“一无所有”呢?

陈大康认为,这些其实都是她的自嘲。自己家的财产,是她的一块心病。她在贾府中的地位很特殊,既是很有钱人家的小姐,却又寄人篱下,碰不到那些本属于她的钱。这让她的形象变得复杂了,一方面有着清新脱俗的诗人气质,另一方面却又无法摆脱俗务。

但是,最终,黛玉还是解开了这块心病。在《红楼梦》整个故事的发展过程中,一开始我们经常会看到,林黛玉自嘲、较真、耍脾气,说自己“一无所有”之类的话。但是,进入故事的中后期,她这样的话就说得少了,同时还越发显现出友善大度的一面。甚至,在第七十六回,已经能够安慰同样父母双亡的史湘云,让她放宽心,说没有谁能一切顺心。原话是:“不但你我不能趁心,就连老太太、太太以至宝玉、探丫头等人,无论事大事小,有理无理,其不能各遂其心者,同一理也……”这段话,也能在很大程度上说明,她已经逐渐放下了很多事情。

在红学研究中,第一个提出了林黛玉家产问题的人,是知名的红学家涂瀛。而他另一个相关的问题,正是我们在刚才重点讨论的:林黛玉聪明绝世,怎么会有这么大家产却一无所知呢?

陈大康跟涂瀛,在这个问题的看法上是比较一致的:她并不是不知道,只是不愿意去在意,也努力让自己不在意。一开始,黛玉也曾被困惑和心理阴影所笼罩,可是她又逐渐地走向了超脱。失踪的巨额家产,最终没能成为她心灵上的枷锁。因为,跟祖上几世积累的家财相比,她更在意的是,能否与“知己”在大观园中相知相守。

涂瀛感慨说:“此其所以为名贵也,此其所以为宝玉之知心也。”陈大康也说,这才是在曹雪芹构思中的“绛珠仙子”。

好,回到“经济账”这个全书关键词,在刚才的第一部分,我们捋的经济账是,突然注入到荣国府里的一大笔外来财产,也就是林黛玉家的财产。接下来,我们再来捋一捋荣国府整体的经济账,探寻一下,荣国府是怎么走向衰败、崩溃的。

从经济学角度看,每个大家族都是一个独立的经济组织。家族的衰败,首要表现就是财务状况的恶化;如果进一步走向资不抵债、破产清算,那便是这个经济组织的崩溃。那么,荣国府的衰败是从什么时候开始的呢?

其实,在《红楼梦》的一开篇,曹雪芹就已经明示了,此时的荣国府,已经远不如从前了。在原著第二回“冷子兴演说荣国府”里,冷子兴对荣国府的评价就是“外面的架子虽未甚倒,内囊却也尽上来了”,意思就是,已经是倒了一半的状态了。

这一点,书里还有一个细节可以佐证。就是宝玉的母亲王夫人,曾经拿黛玉的母亲贾敏当年未出阁时、在贾府生活的状况,跟后来的探春等姐妹做比较。说贾敏“是何等的娇生惯养,是何等的金尊玉贵,那才象个千金小姐的体统。如今这几个姊妹,不过比人家的丫头略强些罢了。”这也可以侧面看出,在宝黛的上一辈人那个时期,荣国府的境况是好上太多的。

不过,虽然故事一开篇,荣国府就已经是半倒的状态了,但因为家底比较厚,所以在原著的前半本里,我们看到的荣国府生活,还都是鲜花着锦、烈火烹油的繁华景象,直到第五十三回。请大家记住这个数字,第五十三回。这是荣国府经济状况发生质变的关键拐点。

在这一回里,出现了一个新登场的小人物,叫乌进孝。他是帮宁国府管理田地、收田租的。我们知道,贾府大家族下面有两个府,一个是荣国府,另一个就是这个宁国府。曹雪芹在书里详细写了乌进孝跟贾珍的对话。我们能得到的信息是,今年宁国府田地的收成实在不好,荣国府那边收成更惨;而且,已经至少连续两年歉收了。

陈大康说,这么一个小情节,其实向我们揭示出了荣国府经济衰败的表层原因和深层原因。

先说表层原因,很直接,就是入不敷出。

我们先来说“入”。虽然贾家是官宦之家,但朝廷的俸禄并不是贾府的主要收入来源。他们的主要收入来源,是祖上被赏赐下来的那些庄田。庄园的庄,田地的田。

庄田经济,是清代的一种独特的经济形式。这种经济形式最初是努尔哈赤创建的,就是把大量的土地、连同土地上耕种的农户一起,赏赐给皇族成员和贵族功臣。这些赏赐的土地,每一个独立单位称为一个庄。这些分封的庄田,有的在北京周边,有的在山海关以外。它们地域广大,动不动就是几百上千亩。宁国府的庄子有八九个,而荣国府的庄田比宁国府的更大、更多。刚才我们提到的乌进孝,就是宁国府的其中一个庄子的庄头,也就是替他们管理庄子、收租的。

由于庄田地域广大,所以出产很多元。在原著里,曹雪芹用了好几百字,详细给我们呈现了乌进孝交上来的地租单子,有一小部分地租是银子的形式,叫“货币地租”,有两千五百两;剩下的大部分是货物,叫“实物地租”,比如大批的粮食、牲畜、毛皮,等等。在乌进孝的单子里,除了鸡鸭鹅这些普通家畜以外,我们还能看到鹿、狍子、野猪等各种野兽野味;还有熊掌、海参,等等。我把这张单子也附在文稿里了,感兴趣的朋友可以点开看一下。

- 大鹿三十只,獐子五十只,狍子五十只,暹猪二十个,汤猪二十个,龙猪二十个,野猪二十个,家腊猪二十个,野羊二十个,青羊二十个,家汤羊二十个,家风羊二十个,鲟鳇鱼二个,各色杂鱼二百斤,活鸡、鸭、鹅各二百只,风鸡、鸭、鹅二百只,野鸡、兔子各二百对,熊掌二十对,鹿筋二十斤,海参五十斤,鹿舌五十条,牛舌五十条,蛏干二十斤,榛、松、桃、杏穰各二口袋,大对虾五十对,干虾二百斤,银霜炭上等选用一千斤、中等二千斤,柴炭三万斤,御田胭脂米二石,碧糯五十斛,白糯五十斛,粉粳五十斛,杂色粱谷各五十斛,下用常米一千石,各色干菜一车,外卖粱谷、牲口各项之银共折银二千五百两。外门下孝敬哥儿姐儿顽意:活鹿两对,活白兔四对,黑兔四对,活锦鸡两对,西洋鸭两对。陈大康说,像这样,把品种和数量都一丝不苟地列得清清楚楚的租单,在古典小说中非常罕见,这也体现了曹雪芹在交代经济问题上的细致严谨。另外,跟这张租单类似的,我们在《红楼梦》前八十回里看到的很多经济数据,比如月钱、赏钱、寿礼,等等,曹雪芹都特意给出了准确数字。这些数字都不是随意填上的,而是非常慎重,可以相互做印证、对比的,后面我们也会举到这样的例子。这些能让我们感性地了解到,荣国府由盛而衰的演变趋势。

现在我们回到乌进孝交的租单。这张单子,我们乍一看,可能会觉得,东西好多,好丰富。但是别忘了,这是歉收年份的田租,是远远少于从前的。贾珍当时看了这份租单的反应是,直皱眉头,说:“这够作什么的!”而且,因为天灾,还有另外几处庄子报了旱涝灾害,所以贾珍已经有点急了。

乌进孝缴租,其实是曹雪芹一石二鸟的一个写作设计,明写宁国府,同时也带上了荣国府。点出荣国府的收成下降得比宁国府更厉害。

好,到这里,我们说的是荣国府“入不敷出”中的“入”,也就是收入在减少。而与此同时,荣国府里的月钱开支、日常消费、人情打点这些“出”,却没有跟着减少。而且,还增加了一项非常大的支出,就是建造大观园。虽然我们之前推断,林黛玉的家产,不少都被投入建设了大观园,但贾府自身肯定也是要拿出些家底投进去的。贾珍贾蓉父子俩跟乌进孝的对话里,有这么一句话:“头一年省亲连盖花园子,你算算那一注共花了多少,就知道了。再两年再一回省亲,只怕就精穷了。”这也能说明,为了建设大观园,贾府自己也拿出了不少钱。

从“经济账”的角度来看,《红楼梦》中有一个设计值得我们注意。在第十七、十八回,写的是大观园建成,元春省亲。从这里,到第五十三回里的乌进孝缴租。中间有总共三十六回、二十多万字的篇幅。但是,如果我们仔细看里面的时间标识,就会发现,其实总共只写了一年里发生的事。这一年的开头,大观园里元春省亲,体现了大笔的开支去向;这一年的尾巴上,又揭示了,荣国府已经至少连续两年收入不济了。这一头一尾,正是“入不敷出”的关键。而在这一年中间,随着故事的发展,也不断有角色在言语中透露府中经济恶化,比如王熙凤、探春、宝钗,甚至宝玉、黛玉,都说过这类话。

前面我们说过,在全书一开始,第二回的时候,荣国府就已经是倒了一半的状态了。不过好在,靠着家底支撑,在故事的前半部分,荣国府的奢华生活总还算是维持着。但又由于已经是“半倒”,这种维持就相当脆弱。再加上第五十三回描写的又一次歉收,很快就让原先处于潜伏状态的经济危机表面化了,连主子们的生活水平也维持不住了。

前面我们说了,第五十三回是一个关键的转折。以它为分界点,我们能从很多细节里看到,荣国府里生活水平的明显变化。比如,在之前的第四十二回里,王夫人一下子就送了刘姥姥一百两银子,但是在之后的第七十二回里,贾母过八十大寿,王夫人竟然连三百两银子的寿礼也拿不出来。后来是靠典当东西才凑够钱。而且,这一年的收成更差了。在第七十五回里,因为接连歉收效应的叠加,经济危机甚至在贾母的饭桌上都显示出来了。贾母总喜欢在自己吃完饭后,又拉别人来接着吃,而且历来都是让人享用特供给自己的胭脂米饭。可是这一次,贾珍的媳妇尤氏来到荣国府,在贾母这儿吃早饭,丫鬟们给她的碗里添的竟然是下人吃的普通米饭,连一点多余的胭脂米都拿不出来了。可以看出,荣国府的经济状况已经非常拮据了。

好,前面我们讲的都是荣国府经济体系崩溃的表层原因,或者说直接原因,就是“入不敷出”。

但是,陈大康认为,这背后还有一个深层原因,就是落后的农奴制生产与发达的商品经济之间的矛盾。

这具体是什么意思?我们还是要回到那个关键的第五十三回,看看乌进孝呈上来的那张租单。

前面说了,里面既有实物地租,也就是货品;也有货币地租,也就是银钱。这里我们补充一点背景知识。在封建社会里,地租相继经历了劳役地租、实物地租与货币地租三种形态。劳役地租是说,地主的土地由自营地和份地两部分组成,份额的份,份地交给农民耕种,产出都给他们,但是农民同时必须去地主的自营地服役劳作,自营地的所有产品都归地主。劳役地租后来逐步演变为实物地租,这个时候就不分自营地和份地了,地主把土地租给农民,每年,农民要按规定的比例或数量向地主缴纳产品,也就是我们前面提到的各种粮食、牲畜、野味、毛皮,等等。到了封建社会末期,随着商品经济的发展,地主需要大量货币购买各种商品,所以就出现了货币地租,也就是农民把收获的农产品卖掉之后,用货币来缴纳地租。货币地租的出现,使封建的自然经济日益卷入商品货币经济,它是也促使封建制度瓦解的重要因素之一。

曹雪芹笔下的贾府,正是生活在封建社会晚期的大家族。当时商品交换已经相当发达,所以他们的货币需求的压力也很大。从缴租货品清单来看,虽然这些货品是可以满足府里大部分的食品需求的,但是像新鲜的蔬菜、水果这些不能保存的食品,还是要去外面买。另外,像主子们的衣服首饰、胭脂水粉、马匹交通、人情来往这些方面,也需要大量的货币。不管是物质上还是精神上的需求,荣国府生活的正常运转已离不开商品经济。曹雪芹提到,荣国府有一个很大的“买办房”,也就是专门的采购部门,也可以说明荣国府的商品需求是很可观的。

不过,虽然他们对货币的需求量很大,但是当时他们的庄田采用的却是农奴制,庄田里干活的农民,要世世代代给他们为奴。而这种农奴制,实际上对应的主要地租形式是实物地租。只不过后来因为处于发达商品经济里的贾府很需要货币,所以才有一小部分改成了货币地租。每年,农奴承受着沉重的劳作,但只能拿到固定数量的土地产出,剩下的全部都要上供给荣国府。农奴看着自己的产出,变成银钱,进入贵族手里,自己却没有多少剩余产品能进入市场交换,只能满足基本的生理需求。这就会导致他们的生产动力下降,即使没有天灾,庄田产出也会越来越难以满足荣国府奢侈的生活。

陈大康说,这就是引发荣国府经济危机的深层原因。一方面,它处于商品经济十分发达的时代,必须征收货币地租,来满足自己腐朽奢华的生活;但另一方面,它在征收货币地租的同时,却又一味坚持着祖宗定下的“旧例”,维持着落后野蛮的“农奴制”,严重束缚生产力的发展。这种头脚非常不相称的经济形态,就体现了我们前面说的“落后的农奴制生产与发达的商品经济之间的矛盾”。陈大康认为,这是导致它经济危机的根源。入不敷出是必然的。即使没有后面的抄家,这样的深层矛盾也会把荣国府逼到绝境。

当然,曹雪芹本人在写作的时候,肯定是没有想过这些的。他甚至可能都没有意识到,贾府的奢华生活是建筑在剥削农民的基础上,这有什么问题。因为他在《红楼梦》第一回里,还把迫不得已而“抢田夺地”的农民斥为“鼠盗蜂起”。

而刚才我们讲的那些对荣国府崩溃的深层原因的分析,都是陈大康站在现代人的视角,进行的历史分析。他说,从历史的眼光来看,在封建社会晚期出现农奴制只是短暂时期内的一种反动,它又必然很快地趋于消亡。这种消亡并不是一个抽象概念,它是由一个个像贾府这样的微观经济个体的遭遇汇聚而成的,从某种意义上可以说,《红楼梦》也是对这一过程的忠实与艺术的反映。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。

《红楼梦》不只有诗、情,还有一笔又一笔的经济账。今天我们捋的第一笔经济账是,突然注入到荣国府里的一大笔外来财产,也就是林黛玉的家产,它的来历和去向。并且通过这笔经济账,对林黛玉这个人物有了更加立体的了解。

第二笔经济账,是荣国府的经济体系是怎么走向衰败、崩溃的。这里我们讲到了两个原因,一个是表层原因,就是入不敷出;还有一个是深层原因,就是本书作者陈大康讲的,“落后的农奴制生产与发达的商品经济之间的矛盾”。

我们还会发现,这个表层原因和深层原因,都可以回到第五十三回,从乌进孝这个小人物讲的话,还有他交的那张租单里看出来。乌进孝是游离在贾府人物系统之外的角色,他在第五十三回之后,就再也没现身。但是,这样一个一次性登场的“小人物”,却承担了使宁国府与荣国府生活发生重大转折的作用。在他出现之后,资金的缺乏开始浮出台面,贾府经济体系的运转开始处处故障,人物关系也更加紧张、各种矛盾激化。如果说,在故事的前半段,贾母领着刘姥姥游大观园,是集中渲染了荣国府的富有与奢华;那么,乌进孝的出场,则是预示着繁华之后的败落。仅就这两个小人物的设计与安排,我们也可以体会到曹雪芹创作的精心。

在《红楼梦》前八十回即将结束的时候,贾府的经济体系已经在崩溃的边缘,即使没有后面的抄家,它也会摇摇晃晃地走向生命的终结。我们虽然没有能看到曹雪芹在八十回之后将怎么展开情节,但他第五回里所写的《红楼梦曲》的最后一首《收尾·飞鸟各投林》已向我们展示了一幅总的图景,而曲子的最后一段,则预示着贾府经济体系的彻底崩溃:

为官的,家业凋零;富贵的,金银散尽;有恩的,死里逃生;无情的,分明报应。欠命的,命已还;欠泪的,泪已尽。冤冤相报实非轻,分离聚合皆前定。欲知命短问前生,老来富贵也真侥幸。看破的,遁入空门;痴迷的,枉送了性命。好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净!

好,今天这本书,我们就聊到这里。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

林黛玉聪明绝世,怎么会有这么大家产却一无所知呢?她并不是不知道,只是不愿意去在意,也努力让自己不在意。跟祖上几世积累的家财相比,她更在意的是,能否与“知己”在大观园中相知相守。

-

荣国府的经济体系是怎么走向崩溃的:表层原因,就是入不敷出;深层原因,是落后的农奴制生产与发达的商品经济之间的矛盾。

-

在《红楼梦》前八十回即将结束的时候,贾府的经济体系已经在崩溃的边缘,即使没有后面的抄家,它也会摇摇晃晃地走向生命的终结。