《真需求》 李方圆解读

《真需求》| 李方圆解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书叫做《真需求》,这是商业思考者梁宁最新出版的一本书。也是梁宁老师的第一本书。

提起梁宁老师,咱们得到的同学肯定很熟悉了。她的课程《产品思维30讲》《增长思维30讲》在站内有超过58万人订阅,被看作产品经理的必修课。她个人的职业经历也很丰富,曾经在联想、腾讯担任高管,也曾创业,做投资,跟美团、头条、小米等企业也有长期深度的交流。

不过,让我感到意外的是,梁宁这样写:正因为在行业的工作时间久,知道的故事多,更让她开始思考,到底写什么才是最有价值的?的确,过去20年,是各种商业思想观点爆发的20年,发生了很多精彩的故事,出现了很多行业的黑话,写出来会挺有意思。可什么是对的?什么是真的呢?随着时间流逝,往事沉淀,梁宁说,她的内心越发笃定:她要写的是商业的常识。她要做的,是把那些流变的故事里最颠扑不破的常识整理出来,给每一个商业创新者一个切实笃定的抓手。

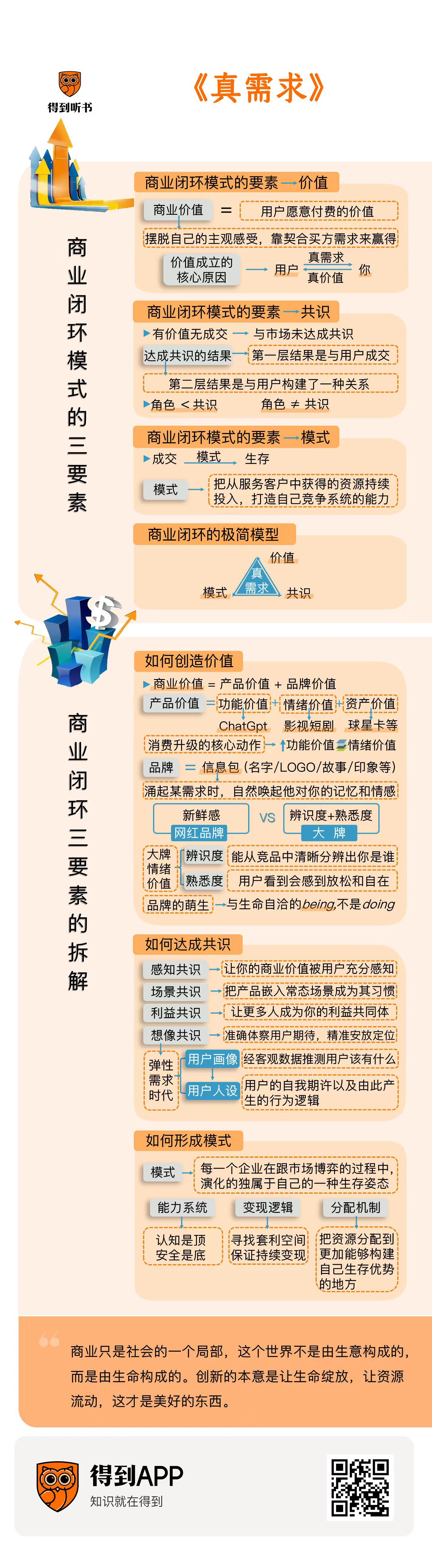

所以,这本书虽然观点密度很高,案例也很丰富,但同时,这本书的核心框架是非常简洁的。梁宁从纷繁复杂的商业现象中抽出了三个要素,提出了一个商业闭环的极简模型。这三个要素分别是:价值、共识、模式。今天这本听书的任务,就是把这个商业闭环交付给你。

我觉得,对于每一个普通人,我们可以用这个模型建立对商业的基本认识;对于在商界打拼的人,我们可以用这个精简的框架来回顾、整合自己的经验,把模糊的实战经验凝练成清晰的认知;对于正在商场经历困顿的人,可以用这个商业闭环来检视自己到底是在哪个环节出了问题,找到问题,再去具体解决。

而在我看来,这本书不仅仅是一本讲商业的书。为什么我会这么说?咱们来一起听听这本书序言的名称:让生命绽放,让资源流动。你能品出来了,梁宁老师的立意不止于商业,更在于人生。这本书更深一层的价值是,让我们用商业的模式和案例去理解人间,活得更通透。书中也有很多处把商业中的模型迁移、应用到了生活中。我觉得这也是梁宁讲商业特别不一样的一个地方,她不是就商业论商业,而是站在人性的角度去理解商业。这也是为什么她的语言里总透着那么一股诗性的味道。

我也想特别说一句,这本书一共有二十七万字,案例丰富,观点密度很高,咱们本次听书只能凝练其中的精华内容,更多有趣的内容,特别推荐你去阅读原书。

接下来,我会分四个板块来解读这本书。首先,咱们来整体认识一下这个商业闭环模型,每一个要素的核心内涵是什么。接着,咱们再逐个拆解每一个要素,具体学习如何在实践中构建这三大要素。

好,下面我们进入第一部分的内容。

刚刚提到,梁宁的商业极简闭环有三个要素:价值、共识、模式。咱们先来说,什么是这个模型中的价值?从广义上来说,万事万物皆有价值。而这本书讨论的,是一个窄化的价值,叫商业价值。

商业价值跟我们平时说的价值有什么不一样呢?梁宁对商业价值的定义是:用户愿意付费的价值。也就是说,商业价值不是由我们自己决定的,而是由交易的买方决定的。我们没办法一厢情愿地说它有就有,而要靠真正契合买方的需求来赢得。在梁宁看来,进入商业世界的第一个训练,就是要摆脱自己的主观感受,站到买方的那一侧,来审视自己手上的东西到底有没有价值。

这也是为什么,我们看到公司推新品时,往往不会立马大量铺营销资源,而要让这个产品在自然流量下慢慢发酵,看看市场反馈如何。因为这时的反馈,能真实反映出这个产品到底有没有商业价值。一个真正的好产品,不是靠营销包装出来的,而是真实填补了这个世界需求网络里的空洞。补到了洞,就自然有增量。

其实这个道理放在生活中不也成立吗?一个人喜欢另一个人,往往会在这个人面前拼命地孔雀开屏,展现自己的各种优点,希望对方能喜欢自己。但是,从商业价值的视角来看,这是一个很幼稚的做法。因为你认为你的价值再高,对方也不一定真的需要啊。

梁宁说,在这些年,她看到过无数的朋友都在吃这种苦,无论是在商业上,还是在生活中,用极大的代价做自己认为有价值的事情,可是最终没有人为他们买单。

梁宁还举了一个例子。假设我们想跟一个有能力的人构建人脉关系,很多人觉得,我费尽心思好不容易加了这个人的微信,天天给他朋友圈点赞,甚至还跟他吃过饭,那我就算是跟他有交情了。真的是这样吗?在梁宁看来,如果对方对你毫无需求,无论你为他的朋友圈点过多少赞,他都可以毫无负担地拒绝你。因为在他的生活里,本来就可以没有你。而有一些人、事、物正相反。你虽然一直在吐槽、抱怨,但就是离不开。核心的原因是什么?你对他有真需求,他对你有真价值。

假设你的商业价值是成立的,满足了用户的需求,为什么还没有成交呢?这就得说到这个模型中的第二个要素,共识。在梁宁看来,有价值却无成交,原因只有一个,就是跟市场的共识没有达成。

共识,说白了就是就某个方面达成一致。梁宁说,分歧和冲突在世界上无所不在,共识才是少数。所以看到分歧,理解而后去弥合分歧,是商业的基本动作。有分歧,可能是因为感受不一致,你确实提供了有价值的产品,但是对方没有感受到价值所在;可能是因为利益不一致,这件事对他没有好处,所以他不愿意参与。总之,没有共识,客户和合作伙伴就不会选择你。

而当我们达成了共识,成交只是第一层结果,更进一步的结果是,你和对方构建了一种关系。关系让你们之间的交易更持久,让你在众多选项中有了优先级,甚至让你们之间出现了资源的共享。这个时候,你在商业世界的根就扎得更深。

在生活中也一样。咱们中国人是最重视关系的,但是,我们往往以为拿到了某种关系的名分,就天然地应该拥有独有的待遇。比如拿到了恋人、家人、师徒的名分,别人就应该按我们想象中的标准对待我们。这也是幼稚的想法,也是很多人在关系中受到伤害的原因。因为其实共识,比角色更重要。只有角色没有共识,无济于事。我们更应该做的是什么呢?是向前追问我们是否就这个主题与对方达成了真实的共识?

咱们再来说第三个要素。创造了价值,达成了共识,促成了交易,企业就可以生存了吗?我们看到不少企业花大成本跑马圈地,赢得了用户,赢得了成交,但就是没有利润,最后坚持不下去,只能遗憾离场。这是为什么呢?因为在成交跟生存之间,还有一个最重要的环节,就是找准你的生存模式。

想想看,企业是为了服务客户而生吗?这话也不能说不对,但是只说了前半句,完整的表述是,企业是通过服务客户,从市场中获得资源,从而让自己生存。也就是说,服务客户只是手段,在商业市场生存下来才是目的。而模式是什么呢?模式就是让企业生存下来的能力,就是把从服务客户中获得的资源持续投入,打造自己竞争系统的能力。

至此,我们一一认识了三个要素,把它们连在一起,就构成了商业闭环:我们通过提供价值,进而与市场达成共识,获得成交与关系,进而获得资源,用资源持续投资自己,打造独有的生存模式,从而让自己更具竞争力。

说到这儿我想起,在这本书下有用户留言说,我发现这个模型不仅可以用来解释商业,还可以用来解释我的婚姻。我跟我老公就是很愿意为彼此付出,共同创造价值,我们家的大事儿肯定需要在我们两个内部达成共识,最后我们形成了独属于我们的婚姻模式。

你看这三个词,价值、共识、模式,其实都是高频词,我们在生活中也会碰到。所以咱们每个人都能用自己的经验来为这个模型做注解。这儿也不得不说一句,这本书展现了梁宁老师最强的能力之一,就是建模能力。如果你熟悉梁宁老师的课程和文章会发现,她很擅长构建各种各样精到的模型。

这个模型不仅可感,同时这几个关键词也很简洁,所以方便带走;而且也很本质,所以不仅对于商业还是生活,都有很强的解释力;同时又是自洽的。非常欢迎你用自己商业或生活中的经验为这个模型做注解。

而你发现没有,在这个闭环之下,其实还有一个更底层的要素做支撑,这个要素就是这本书的书名,真需求。商业价值源自于什么?源自满足了对方的真需求。共识来自对于分歧的超越,而想要超越分歧,需要懂各个利益方的需求。模式就是想清楚自己如何生存与发展,做到这一点的前提是,搞懂你自己的需求是什么。

所以,如果把价值、共识、模式画成一个商业三角,在三角的中心就是真需求。真需求是构建这个商业三角的核心。

关于真需求,我想跟你分享,梁宁老师说了一段很有哲思的话。她说:商业问题其实也是一个永恒的哲学之问,人生到底需要什么?市场到底需要什么?用户到底需要什么?自己到底需要什么?一个能在商业世界成功的人,一个能把生活过从容自在的人,一定是一个对自己的需求诚实,并且能如实看到对方需求的人。他们从不内耗,从不对自己的需求遮遮掩掩,也不会妄自揣测,或对别人的需求视而不见。拥有这份正视和读懂自己和他人内心真实渴求的能力,就会拥有内心的笃定和生存的安全感。其实说白了,安全感的最高来源是什么?是我什么都有,我是完美无缺的吗?其实不是,是我们能够看透自己和他人的真需求到底是什么。

好,以上是对本书商业闭环模型的综合介绍。接下来,咱们就具体来拆解这三个要素。首先我们来看,我们该如何创造价值?

在梁宁看来,商业价值无非两种,产品价值和品牌价值。关于如何创造产品价值,梁宁引用了得到另外一位商业老师,蔡钰老师提出的公式:产品价值=功能价值+情绪价值+资产价值。在梁宁看来,产品价值创新,无外乎就是这三个价值叠加、组合的结果。

比如,ChatGPT就是一个典型的功能价值创新。再比如,现在最火的影视剧是什么?是短剧。它创造的其实就是一份新的情绪价值。什么是资产价值?在二手市场炒得火热的球星卡、限量版盲盒等等,这些产品的价值很大程度上来自于资产价值。

再比如,过去十年我们谈的消费升级,核心动作其实就是提升功能价值,叠加情绪价值。比如口味越发五花八门的咖啡,各具风格的咖啡店,等等。它们本质上就是在提升功能价值的基础上,不断地叠加情绪价值。

对于想做产品创新的人,我们就可以回到这个公式思考一下,我自己的产品在这三大价值上还可以怎样去突破。

同时,这个公式的解释力还不仅限于商业,梁宁老师就用这个公式拆解了家庭价值的演变,很有意思。传统意义上,家庭的功能价值是什么?男女需要彼此协作从而生存,而且要共同生育、教育孩子。那家庭的情绪价值是什么呢?两个人之间需要彼此的陪伴,情感抚慰,这些都是情绪价值。两个人共享着财富的增值、社交资源,这些都是资产价值。

但是你发现没有,在当今社会,家庭的价值正在发生剧烈的变化。我们曾经对家庭的功能需求,很多可以在商业市场找到对应产品。要打扫,有保洁阿姨;要教育,有培训机构。甚至你对情绪价值的需求也可以外包出去,想出去旅游,有旅游搭子;情绪emo了,有专业的心理咨询师等等。所以,在当今社会,家庭的功能价值和情绪价值都在消减。如果我们把家庭看作一个产品的话,它跟当下的很多产品面临着相似的问题,仅仅提供功能价值和基础的情绪价值,是难以留住用户的。两个人真正想走到一起,构建家庭,更重要的是彼此更深刻的情绪共振和资产价值。你可能没想到,一个商业公式,放到生活里,还是挺有解释力的。

以上咱们说到的是产品价值。开头提到,价值的组成不仅有产品价值,还有品牌价值。接下来咱们就来聊聊梁宁眼里的品牌价值是什么。首先,品牌是什么呢?在梁宁看来,品牌就是一个信息包,将名字、logo、故事、印象等等汇总起来的一个信息包。这个信息包能够在人们涌起某个需求的时候,自然唤起他对你的记忆和情感。

品牌价值是不是必需的呢?最近几年,随着中国供应链的发展,出现一个趋势,叫白牌产品,也就是没有品牌的产品。它的特色是质量大差不差,能满足需求,但是用户往往是打开网站,选一个价格差不多的就行。

没有品牌价值的白牌产品值得做吗?在梁宁老师看来,白牌产品是一个值得商榷的模式。甚至,她说了一句很残酷的话:白牌的宿命就是成为像拼多多这样渠道的肥料。白牌生意的集大成者就是拼多多了。在拼多多上,企业必须通过不断压缩自身的利润,降低价格来求得生存空间。这个模式成就了拼多多在用户侧的低价心智,成就了拼多多的市场规模。但是,白牌产品的地位却很尴尬,渠道在你的价格绞杀之下被养大,但是你只能辛苦地赚供应链效率钱,涨价一块钱用户就会抛弃你。这可不就是成了渠道的肥料嘛。

所以,说到底,一个产品还是要回到创造品牌价值上。怎么创造?如今有很多的网红品牌,造势套路很成熟了,先在小红书种个草,然后去微博做声量,再去短视频平台带个货等等。用吸睛的包装、奇怪的口味,还有夸张的营销方式,制造新鲜感。这类网红品牌的品牌价值,核心在于新鲜感。可问题是,用户的新鲜感过了之后,怎么办?他们不会复购。没有复购的需求,网红品牌注定来得快去得更快。

在梁宁看来,如果我们想把品牌真正做成大牌,拥有持久的品牌资产,我们所提供的品牌价值就不能只是新鲜感了,而是更加深邃的感受,叫做辨识度和熟悉感。辨识度是指,当你这个产品、你的广告、你的品牌理念等等跟你的竞品摆在一起的时候,用户就是可以清晰地分辨出你是谁。

熟悉感是一种非常复杂的信息包,包含着情感、经验、文化符号等,还有语言根本表达不出来的感受。但是它会让用户,就是会感到熟悉、放松、自在,在遍历众多眼花缭乱的产品后,最终他还是会选择你。

你看,这种辨识度给了用户一种独一无二的感受,熟悉感又给了对方一种一眼万年的情感浓度。跟新鲜感一比,是不是立马就高下立判了。

在梁宁看来,想要构建这种辨识度和熟悉感,千篇一律的套路、刻意地学别人的一招一式都是没用的,它需要的是你和你的产品活成你们所说的那个样子。梁宁说,当你打开小红书、抖音,你会看到无数精致的博主在展现自我,他们加了滤镜,做了场景,学了话术,卖力地表演着某种人设,你会觉得他们有品牌吗?其实不会的,因为你会感觉到,他们只是在刻意做着什么,用一个英文词是在“doing”。但是,梁宁在旅行的时候,看到很多个日常街角的甜品店、色彩斑斓的菜市场,它们有自己独到的魅力,这些人们千里迢迢要去打卡拍照的地方,其实就是别人的日常生活。所以,她领悟到,风景,就是你活出来的样子。尤其,当下这个时代,梁宁说,已经不是过去那个风口时代了,而是一个扎根的时代。我们需要看到自己的有限性,并且从真实的生活里去获得养分。用自己的状态,找到自己的活法。这种与生命自洽的being,才是品牌萌生的开端。

好,刚才咱们介绍的是价值这个要素。假设咱们的商品价值是成立的,接下来要思考的,就是商业闭环的第二个要素,共识。

梁宁在这本书里把共识拆解成了四个环节。她说,如果商品价值成立,但市场却不动,一定是四个环节中至少一个环节出现了卡顿,需要我们逐个审视。这四个环节分别是,感知共识、想象共识、场景共识以及利益共识。接下来咱们要重点讨论的是前三个共识。我把梁宁老师最有意思的一个洞察放到最后,压轴来讲。

先来说,什么是感知共识?梁宁有一个朋友,推出了一款产品,叫不打抗生素的猪肉。朋友在这件事情上坚持了10年,每回聊到这件事,就容光焕发,可是问题是,市场不给反馈。这是为什么呢?咱们想想看,用户吃这个无抗猪肉会有什么感受啊?吃几次就会发现,口感上跟普通猪肉没什么差别,而且也感受不到自己的身体发生了什么变化。这个时候,用户心里就会产生怀疑了:我为了所谓的无抗多花的那些钱,值吗?一旦用户出现了不坚定,就很容易被别的选项拉走。所以,构建感知共识的重点是,让你产品的商业价值充分地被用户感受到。用户能感受到的好,才是真的好。

我也有一个正面的例子跟你分享。你知道,喜家德是一个连锁水饺品牌,口号是虾仁水饺,水饺里有个大虾仁。怎么能让用户亲眼看到这个虾仁呢?你有没有注意到,喜家德的虾仁水饺是长条形状,而不是元宝形状的。这么做有一个用意,就是让用户咬一口水饺之后,还能用筷子夹住,看到里面的虾仁。这就是让用户亲眼感知到用料的实在,感知到产品的价值。

再来说,什么是场景共识?同样从一个案例说起。有个朋友做了一款鳕鱼片,说是要做成海味零食的三只松鼠。他真的有机会做成下一个三只松鼠吗?在梁宁看来,没有,因为它的场景太弱了。你想,三只松鼠的坚果是逢年过节必备的零食,拥有一个消费的强场景。但是一个人在哪个场景里会顺理成章地消费海味零食呢?这个产品或许品质很高,口感不错,但问题是,用户对它的使用场景没有共识。

在梁宁看来,一个新产品,想要活下来,最重要的就是要找到一个特别具体的场景来安放自己。而如果想把产品做大,就是要嵌入一种常态的场景中,成为用户的习惯。

关于怎么找到具体场景,书里举了一个很精彩的游泳馆的例子。话说这么一家新开的游泳馆,他观察用户的使用场景,识别出一个非常具体,同时很犀利的场景,就是爸爸带孩子学游泳。为什么说这个场景很犀利呢?想想看,平常看护孩子的是谁?是妈妈。这就带来了一个需求的缺口,因为爸爸其实也想有一个场景,能够好好跟孩子互动。但因为爸爸照顾孩子的时间少,所以不熟练,总是粗手粗脚,手忙脚乱的,所以经常会被家人唠叨,久了,爸爸就产生了回避心理。

这个游泳馆的创始人就想,如果能创造这样一个产品,把所有支持的服务做到位,让爸爸可以全然地投入跟孩子互动中,你说他会不会买单?所以这家游泳馆就推出了一个让爸爸带孩子学游泳的产品。结果这个产品大卖,而且卖得很贵。

这个产品就是通过嵌入爸爸带娃的这个具体场景里,成为一个有竞争力的新物种。这就是就这个场景与用户达成了共识。

最后我们来说说想象共识。这里的想象,指的是用户的期待,想象共识就是准确体察用户的期待,并且准确安放自己在其中的位置。这一部分,梁宁老师有一个很精彩的洞察。它指向了对用户底层分析思路的改变。

在分析用户时,我们最爱用的工具是什么?是用户画像,也就是通过分析这个人的客观数据,比如性别、年龄、职业,乃至社会关系、使用产品的场景等等,从而推测这个人的需求。比如,如果他有独立住房,但是没有买电视,那意味着他需要一台电视,我就要推电视机给他。

但是梁宁问了这么一个有意思的问题,我们有没有想过,在这样一个供给过剩的时代,为什么这个人一直就没有要这个东西呢?有没有一种可能是,他根本就不想要这个东西?梁宁说,在刚需时代,我们可以通过用户画像,通过客观的数据来判断这个类别的人应该有什么需求。但是在弹性需求时代,没有什么东西是应该有的。一个人没有这个东西,很可能不是因为这个东西没有触达他,而是他根本不想要。

所以,在这样一个弹性需求时代,梁宁提出了另外一个洞察工具,叫做用户人设。所谓人设,是指一个人的自我期许,也就是他认为他是一个怎样的人。以及沿着这种自我期许产生的一系列行为逻辑。用户人设更加个性化,更加脱离于客观数据,更加难以被归类。

天猫推出过一组用户人设描述,比如说:在逃公主、露营地作精、考究派健身、茶水间凡尔赛等等,一听就很有意思,而且自带故事感。什么是在逃公主呢?所谓在逃公主是指,主人公认为自己是一个公主,逃到了普通人的世界,所以她需要穿普通人的衣服,但是人家毕竟本质上是公主,所以她身上总是会有几件单品,来显示她的精致与不凡。这种设定与用户画像在乎的年龄、工作、收入都无关。她可能是20岁,可能是30岁,也可能是40岁,她的内心都有可能是一个在逃公主。再比如说,露营地作精,他们追求的人设是在野外环境中也要保持自身生活的精致和品位。所以他们露营的时候,一定要有一个天幕,等等。

你会发现,用户画像看问题的思路是,一个人没有什么,就应该有什么。但是用户人设的思路正相反,一个人在某方面有得越多,他就会想有更多。因为这意味着他对于这方面的投资很舍得,他在构建自己的人设。

你看,我们说一个商业思考者的价值在哪里?用户人设这个概念是一个新概念吗?不是,但是梁宁却可以洞察到它底层所蕴含的用户需求方向的转变,并且将它延伸至用户分析工具的迭代层面。这就是一个商业思考者对于现象的本质的挖掘能力,还有由点到面地进行系统性思考的能力。

好,无论是共识也好、价值也罢,都是面向企业外部的视角,下面请跟我一起把视角切回到企业内部。咱们来聊聊第三大要素,模式。

模式,是每一个企业在跟市场博弈的过程中,演化成的独属于自己的一种生存姿态。每一种企业的生存模式都是具体的、因地制宜的。所以对于模式这个要素,梁宁的讲解会相对的简洁。

但是她依然总结出了企业模式设计的三大板块。在最后一个部分,咱们就来精简地说一说这三大板块的内涵。第一大板块,叫能力系统;第二大板块,叫变现逻辑;第三大板块,叫分配机制。

能力系统,是指企业支持外部产品或服务运转的内在能力模式,比如数字化运营系统,供应链管理系统。 怎么构建能力系统?梁宁给了一句话,叫认知是顶,安全是底。

梁宁说,今天的创业者所面临的环境是,各种产业的基础设施都越来越完善,比如说支付系统、供应链系统、物流系统等等。所以今天的创业者,可以踩在先行者的肩上,基于新的基础设施做新的东西。构建能力系统的过程,就是整合市场上已有的能力,踩在先行者的肩膀上做升华的过程。说到这儿我想起我曾经看过一句话说,这个世界其实是一场开卷考试。我们遇到的问题,其实答案或多或少都能找得到。我们需要做的是整合升华这些答案,来回答这个问题。千万不能傻傻地做题,不查资料。所以,可以这么说,你的能力系统应该怎么构建,取决于你对市场现有能力的认知有多深。

为什么说安全是底呢?这其实是梁宁老师的一个提醒。当我们想要野心勃勃地拥抱机会的时候,往往意识不到,我们的能力系统是要设定安全边界的。尤其在中国企业大举出海的当下,在完全不同的文化、法律和社会规则里,安全边界是格外需要注意的。要知道,忽然有一天资产和货柜被扣押了,生意就结束了。所以,当我们去构建能力系统的时候,除了去构建那些让我们更加有竞争力的能力,别忘了为我们的安全边界做足投资。

再来看第二个板块,变现逻辑。假设我们的能力系统已经支持我们,做出了产品和服务,达成了共识。那我们怎么把价值置换成金钱和资源呢?我们多多少少可能听说过五花八门的交易方式,比如比较经典的,剃须刀-刀片模式,通过低价出售剃须刀,吸引消费者购买,然后通过后续刀片的持续销售来实现盈利。再比如说,互联网订阅模式,不一次性买断,而是通过大量用户持续的订阅费用盈利,等等。这些都是一些具体的招式。梁宁老师给了一句话,变现就是寻找套利空间,保证持续变现。说白了,变现就是两件事,第一,找到套利空间,第二,保证变现的持续性。

你想想看是不是这么回事儿?我们能赚到钱,就是因为他人愿意支付的费用高于事物的实际成本,也就是说,他是有套利空间的。持续的赚钱,就是持续不断地维持或者说找到这样的套利空间。我们刚才说的订阅模式,就是把庞大的制作成本在大量的订阅用户之间分摊,这样一来,用户可以以低价获得高质量的服务,而订阅平台积沙成塔,也获得了利润。这就是找到了自己和用户之间的套利空间。而剃须刀-刀片模式,其实就是利用产品关联绑定的方式实现变现的持续性。

赚到了钱,接下来该思考的问题是,我们应该怎么分配这些资源呢?梁宁说,分配机制的核心是,把资源分配到更加能够构建自己生存优势的地方。每个企业,即使处于相同的行业,即使外界看起来提供的产品差不多,但是能力系统不一样,生存优势不一样,分配方式就不一样。说到这儿,你就可以暂停下来想一想,在你的能力系统里,最重要的生存优势是什么呢?你有没有在你的生存优势上投入最大的资源呢?如果你的企业生存优势是人才,你有没有给人才最高的待遇?如果你的企业依赖的是供应链效率,那有没有在供应链管理上投入最大的资源呢?

咱们拿两个超市举例,沃尔玛和胖东来。这两者都是连锁超市,但是它们给员工的薪资是不一样的。我在招聘网站上查到,沃尔玛的店长月薪在6000元到1万元之间,而胖东来店长薪资是月薪5万元以上。为什么差距这么大?就是因为两者虽然看起来做的是一件事,但其实生存优势是截然不同的。这导致了它们分配机制的不一样。沃尔玛的生存优势在于极致的供应链效率,极标准的运营模式,在这样一种生存模式下,店长的发挥空间很有限。但是胖东来的生存优势是极致的服务,好的服务必须人用心才能创造出来,胖东来需要店长雕琢每一个服务细节,带领团队打造出独特的服务体验,金钱资源当然要流向店长,店长的薪资自然就高。我相信,与之相对应的,胖东来对店长的要求也一定是极高的。

以上就是模式的三个组成部分。先打造能力系统,接着思考变现逻辑,最后想一想我该怎么分配我的资源。

好,到这里,这三个要素就为你介绍完了,这本书也为你解读完了。这本书的观点密度非常高,但是它核心交付的是一个极简的商业闭环模型,由三个要素组成,分别是价值、共识、模式,这三个要素之下,还有一个底层要素做支撑,就是真需求。别忘了,安全感的最高来源可不是什么都有,而是能看透自己和他人的真需求。

咱们也来简单回顾一下,这个商业闭环是怎么运作的呢?企业首先通过创造价值,进而与市场达成共识,来获得成交与关系,因此获得资源,而后用资源持续投资自己,打造独有的生存模式,从而让自己更具竞争力。

最后的最后,咱们今天也听了这么久,学习了怎么去构建商业闭环,大模型、小模型……那我们最终的目的是什么呢?其实我觉得这也涉及到梁宁在商业上的价值观。她始终是认为,人是高于商业的。在序言里有这么一句话,叫商业,只是社会的一个局部。我们永远要记得,这个世界不是由生意构成的,而是由生命构成的。换句话讲,今天我们所学的一切就一个目的,就是让你活得更好。让你的生命绽放,让我们人类社会有更多的可能性。这才是美好的东西。

好,以上就是今天的内容。在《真需求》这本书里,还有很多个有趣的观点和实用的工具。我印象比较深的是,梁宁用了不少篇幅去复盘中国手机产业的30年。这些深度的案例我觉得也值得你去看一看。 欢迎你亲自去阅读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.进入商业世界的第一个训练,就是要摆脱自己的主观感受,站到买方的那一侧,来审视自己手上的东西到底有没有价值。

2.想要构建辨识度和熟悉感,千篇一律的套路、刻意地学别人的一招一式都是没用的,它需要的是你和你的产品活成你们所说的那个样子。

3.用户人设看问题的思路是,一个人在某方面有得越多,他就会想有更多。

4.这个世界不是由生意构成的,而是由生命构成的。