《游戏为什么好玩》 陈章鱼解读

《游戏为什么好玩》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《游戏为什么好玩》,它的副标题是《游戏设计的奥秘》。这本书2023年3月出版,讲的是游戏的设计者们用什么方法让人们乐此不疲就喜欢玩游戏。

古希腊的历史学家希罗多德在《历史》这本书中,记载了一段故事:三千多年前,小亚细亚的吕底亚王国出现全国范围的大饥荒,一直持续了十八年。在这期间,吕底亚人找到了一种办法来解决饿肚子的问题:他们发明了各种各样的游戏,然后一天玩游戏,一天吃东西,就这样扛住了十八年的大饥荒。这段历史是不是真的还要打个问号,但是起码说明,在古希腊人的观念里,那会儿的游戏就已经有了让人不吃不喝乐此不疲的魅力。今天的游戏就更是不得了,我是一个挺重的游戏爱好者,要是能把所有玩游戏的时间都用来工作,那工作效率都不只是翻一番。

不过如果我们仔细想一下,游戏其实是个很神奇的设计。我们在游戏里,其实只会面对两种情况:重复的劳动和棘手的挑战。这关游戏我知道怎么打,这就是重复的劳动了,这关游戏我还打不过,这就是棘手的挑战了。我们再一想会发现,其实我们的工作学习生活中,基本上也就这两种情况,重复的劳动和棘手的挑战。这道题我会做,这就是重复劳动,这道题我不会做,那就是棘手的挑战;这个报告我知道怎么写,那就是重复劳动,这个报告我还没有思路,那就是棘手的挑战。

可是,我们面对现实生活和游戏,感觉是截然不同的,现实社会中,重复劳动让我们无聊,棘手挑战让我们灰心。但是放到游戏里,还是这两样,就让我们废寝忘食,不吃不喝也要打游戏。这是为什么呢?这就是游戏设计者背后的心思了。

这本《游戏为什么好玩》的作者王亚晖,既是一位游戏玩家,也是一位资深的游戏开发者。他就在这本书当中,将游戏设计拆解成十多个变量,比如空间、时间、死亡、道具、技能、任务等等,再结合具体的游戏案例,为我们分析了游戏设计背后的门道。

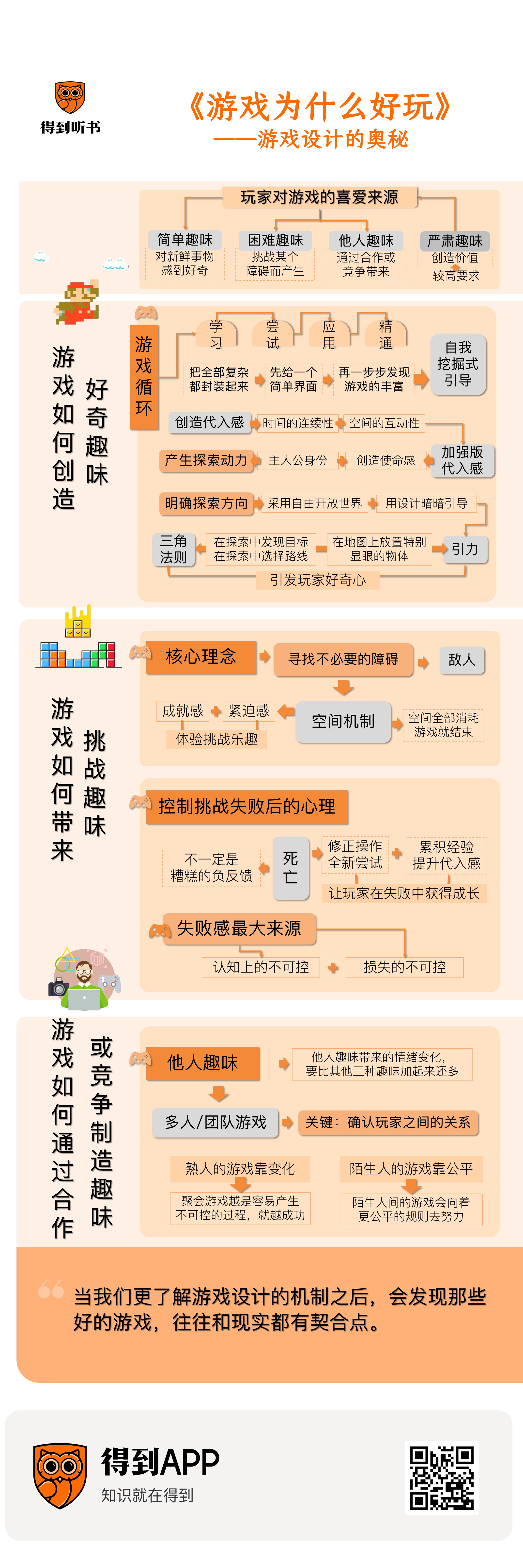

不过音频这二十多分钟的时间,我肯定不能把十几个变量挨个给你念一遍,我找到了另一种方式重新组织这本书的内容。我在书中看到一个理论叫“拉扎多四种趣味元素”,就是游戏设计者们认为,玩家对游戏的喜爱来自四种趣味:简单趣味,玩家对新鲜事物感到好奇而产生的趣味;困难趣味,玩家挑战某个障碍产生的趣味;他人趣味,玩家和朋友一起游戏,通过合作、竞争带来的趣味;还有严肃趣味,为玩家创造价值的趣味。

这四种趣味中,第四种严肃趣味属于比较高的要求,只有那些被称为“第九艺术”的游戏精品可以达到,就像小说电影能不能成为艺术,除了认真以外可能还需要点运气。不过前三种,是通过好的设计就可以实现的。所以这期音频,我们就来看看设计者们用什么样的方法,在游戏中创造出好奇带来的趣味、挑战带来的趣味,还有合作竞争带来的趣味。

我们先来看看,游戏如何创造出好奇带来的趣味?

游戏行业有一个通行的设计逻辑叫“游戏循环”。这个循环会分成四个步骤,分别是学习、尝试、应用、精通。通过这样一个循环,带你进入游戏,让你知道在游戏中可以做什么,并且勾出你的好奇心。

但是这个过程不能一下子铺开,因为一上手如果过于复杂,反而可能把玩家吓跑。所以更好的方案是把全部的复杂都封装起来,只交给你一个简单的界面,再一步步让你发现这个游戏的丰富。

我们用一个经典的游戏来举例,很多“80后”“90后”的童年回忆《超级马力欧兄弟》。现在回想一下,我们小的时候根本看不懂游戏中的英文,但是玩这个游戏却是毫无困难。这就是游戏设计者巧妙的设计和引导。

游戏第一关你看到的第一个画面,马力欧出现在屏幕的左下角,脸面向右边,这就暗示了玩家应该向右行走。如果有人非要向左走,就会发现走不通。这时你就知道,每一关都是从左往右走。

朝右走了两步之后,你会发现头顶有个带问号的方块。看见问号我们自然就知道里边肯定是有名堂,应该动一动它。怎么动呢?把几个按键都试一下,你就发现马力欧可以跳起来顶那个方块,就会得到金币。你就学会了这个游戏里最重要动作——跳跃。

再往前你会发现,除了方块还有砖块,你肯定会接着实践刚学会的跳跃技能。尝试几次后你会发现,既可以跳到砖块上,也可以通过跳跃把砖块顶破。你会发现在这个游戏里跳跃有许多的作用,获得财宝、移动到高处,还有破坏一些场景。你就知道,当你再遇到新情况不知道怎么做时,首先就应该跳起来试试。

紧接着,你会发现一只栗宝宝向你走来,你要是仔细观察一下,会发现它的眉毛是竖起来的,有点狰狞,所以不是好人,应该是个小怪。你会发现,如果被它碰到,马力欧会死去,然后在附近复活。如果跳起来,就能躲开小怪。如果刚好落在小怪头上,就能把它踩死。这时,你就知道了在这个世界应该如何对付敌人。

你看,就这一个屏幕,全部是图像,自始至终没有任何文字提示。但是你在一分钟之内,就已经学会了这个游戏的基本玩法。而且在玩的过程中,你会感觉这些都是你自己通过尝试发现的,其实背后都是设计者的巧思。

而且,这一关的后边还会通过更多设计来让你发现你学会的技能后边还有更多门道。比如设置高度不同的障碍物,还有长度不一样的沟壑,这时你会发现,跳跃键按下的力度不同,跳跃前有没有助跑,会影响跳得多高和多远。这样,你在不知不觉之间,就走过了学习、尝试、应用、精通的步骤。这本书当中给这种设计取了个名字叫“自我挖掘式引导”。

这一关在游戏里被称为“世界1-1”,后来成了游戏行业的一个专属名词。到今天,大家讲到游戏设计的新手引导问题,依然会拿这一关作为样本教材。

能不能在一开始给玩家很好的新手引导,又不至于给玩家太多的学习负担,这是勾起玩家好奇心很重要的一步。好游戏和差游戏,往往在一上手的时候就会展现出区别,差游戏的操作是处处别扭,自己总觉得应该重新设置按键。而好游戏的上手过程不像是学习,更像是确认,你觉得应该按这个键,果然就是。而且接下来系统还会给你更多的惊喜,让你惊叹“原来还能这么干”。

不过,一个游戏做得再丰富,功能终究是有限的。而且如果功能搞得太复杂,那么游戏中也会让玩家的负担很重。所以围绕技能的学习、尝试、应用、精通,这个循环是要适度的。那么接下来,还能靠什么引出玩家的好奇心呢?

很多人在聊游戏的时候,会用到一个词叫“代入感”,你会不会沉浸在游戏塑造的那个环境中。不过,我们还可以更细致地去分别一下,因为各种文艺作品都能让我们产生代入感,看小说、电影、话剧,你也会沉浸,甚至听歌都会有“听进去”的时候。可是你能感觉到,游戏的“代入感”和这些作品的代入感还是有区别的。

咱们用一个具体的例子,来感受一下这种细微区别。游戏《仙剑奇侠传》里边有这样一个情节:少年人李逍遥遇见了世外高人酒剑仙,酒剑仙让他半夜去村外十里坡的山神庙等他,他可以教李逍遥一套剑法。于是,晚上李逍遥就去十里坡找山神庙。如果是小说,有话则长,无话则短,一句话就可以交代过去:“李逍遥来到十里坡,兜兜转转,终于找到一座小庙,正是那位高人说的山神庙。”如果拍成电影,几个镜头一切,这段情节就算交代了。但是在游戏里,你是要控制李逍遥一步步走过去的。在十里坡上,李逍遥会走冤枉路,会遇到小怪物拦路,会费了不少周折才找到那座山神庙,而你是和李逍遥一起走过了这段时间。

你看,我们看电影和小说,作品内部的时间经常是跳跃的。而玩家在游戏中的时间是连续的。

除了时间,空间上电子游戏也有不一样的地方,那就是互动性。在电影里,我想让你看到哪些内容都是设计好的。在一个镜头里,你说我想看看一个房子的背后是啥,对不起,没有这个镜头,你就看不见。但是电子游戏不一样,好的游戏会给玩家的每一种行为都做出反馈。有玩家想绕到那个房子的背后,游戏开发者也会为此去单独设计一个场景。

时间的连续性加上空间的互动性,就给了游戏不一样的代入感。小说、电影的代入感是,我在陪着主人公,我在见证主人公。而游戏中的代入感,则是我在影响主人公,我在改变主人公,甚至,我就是主人公。这就给了玩家一种加强版的代入感。我们可以称之为“使命感”。

这种使命感再加上主人公的身份,就成为玩家向前探索的重要动机。主人公是个除暴安良的英雄,玩家就会被使命感驱使,让主人公四处去寻找要战斗的恶势力。主人公是个在末日星球上苦苦求生的人,玩家会被使命感驱使,让主人公寻找必要的生活物资和藏身处。哪怕是最老套的勇士救公主的故事,因为有了这种使命感,也给了玩家控制主人公前进的动力。

在使命感的驱使下,探索的动力有了,那么探索的方向呢?以往的游戏往往会规定好一条固定路线,但是路线太固定,就会伤害空间的互动性,以至于让玩家出戏,挫伤使命感。所以现在的游戏越来越多采用自由的开放世界。但是开放世界也不是让玩家随便乱跑,比如被玩家大加赞赏的《塞尔达传说:旷野之息》,当你进入游戏,看起来就是一片广阔的自由世界,但是设计者会用一些设计在暗暗地引导你。

比如,确定目标的方式被称为“引力”,就是在地图上放置特别显眼的物体,比如高塔,或者夜晚的篝火。这些物体都有这种吸引玩家探索的动力。但是如果吸引玩家直接过去,那么又会有两点一线的疲劳感,所以开发团队又创造出一个“三角”设计原则。用三角形外观的物体横在路上,比如一座小山,遮挡一部分目标。

这样,玩家虽然可以看见目的地,但是也不是一直可以看到,需要时不时地调整位置。最后的结果就是,你在游戏中跑跑跑的时候,看到一座高塔,你被吸引想要过去看看,路上发现一座山挡住了去路,这时你可以直接越过这座山,也可以从山脚绕着走。选择爬山的人,在山顶可能捡到一个宝物。绕路向东的人可能遇到一个行人,引发一段小剧情。绕路向西的人可能偶遇敌人,发生一场刺激的战斗。

每个玩家都感觉是自己的选择带来了独特的体验,实际上背后还是设计师的规划。

引力加三角法则,就让玩家在探索的过程中,发现目标,然后在探索的过程中选择路线,之后又产生新的目标。这种探索、选择、继续探索、继续选择,就形成一个循环。这种循环就能一直逗引出玩家的好奇心。

我们再来看看,游戏如何通过挑战带来趣味?

曾经有人总结过,游戏中设置挑战核心的理念是“寻找不必要的障碍”。

你肯定听过那个笑话,民国时期,一位官员去视察学校,看到学生们在打篮球,当年篮球是个新鲜玩意儿,官员看不懂。看了一会儿说,孩子们太苦了,十个人玩一个球,玩不上的只能和别人抢,我自己掏钱,给孩子们一人买个皮球吧。

虽然是个笑话,但是却有游戏设计的精髓。十个人抢一个球,这就是不必要的障碍,要是一人抱着一个皮球,挑战就没有了,游戏也就没有乐趣了。抢到皮球之后还不算完,你还得投进篮筐,这又是不必要的障碍。还有更加复杂的篮球规则,其实都是不必要的障碍。这么大费周折,就是为了全身心地参与这项有挑战性的活动,享受它的乐趣。

说到电子游戏,首先想到的障碍肯定就是敌人。巨型的怪兽,一打你就掉半管血。这当然是障碍。但是还有很多你可能想不到的元素,也能成为游戏中的障碍,比如空间。

你可能觉得奇怪,空间怎么作为游戏中的一种元素呢?其实游戏中以空间作为核心的并不少。历史最悠久的,就是围棋。围棋的核心就是双方对于棋盘空间的争夺。

空间机制最主要的乐趣,就是在于空间的有限性。空间全部被消耗,那么游戏就结束了,这就是这类游戏的基础规则。

电子游戏里边把空间机制用得最好的案例是俄罗斯方块。俄罗斯方块在空间机制的基础上,又加上了一条规则,那就是成就会消失,方块排成一行就消掉了,但是错误会积累,没有排列好的方块就会挤占空间,最终失败。

顺着这个角度,你就能理解,为什么玩俄罗斯方块的时候,没有各种敌人追杀你,也没有倒计时催促你,但是我们却会感觉到一种紧张刺激呢?就是当错误积累之后,空间越来越小,给我们带来紧迫感。

等到经过苦心经营,终于等来那个竖条,一下把四行方块都消掉,那个时候带来的就是成就感。这两种感觉不断循环,我们就会在游戏中一直体验挑战障碍产生的趣味。

顺便说一句,俄罗斯方块的这种设计甚至还有意想不到的效果。很多人在经历过可怕的事故之后,往往会强迫性地回想那些不愉快的画面,这叫做闪回。牛津大学的一项研究显示,在创伤性事件发生6个小时之后,记忆才会最终形成。只要在事件发生的6小时之内玩“俄罗斯方块”,就能明显降低承受严重创伤后压力的概率。因为“俄罗斯方块”是一个挑战性很大、信息量丰富、给人视觉刺激的游戏,可以抢夺大脑的注意力,避免大脑过度关注创伤的信息。如果玩的是不太运用视觉的游戏,像是拼字游戏、问答游戏,就没多大效果了。大脑仍有太多的视觉资源可以被调用,就会在脑中重复出现创伤的画面。

看来游戏带给我们的已经不只是趣味,还可以有更多帮助。

咱们再说回来游戏的挑战设计,其实在这个过程中,游戏设计者还要面对另一个问题:怎么控制好玩家挑战失败之后的心理?挑战如果太容易,玩家没有办法全情投入。但是如果挑战太难,玩家又很容易心灰意冷,彻底不玩了。

那我们就来看看,什么样的失败会让玩家感觉沮丧。

你可能会问,这还用研究吗?打不过敌人,死了,就是失败啊。还真不一定。

举个例子,有一款游戏叫《黑暗之魂》,就是以难度高而闻名。玩家在游戏里面对敌人,死个上百次都是正常的。可是就是这样的游戏,却能吸引玩家们乐此不疲。而且还不是一小拨玩家,《黑暗之魂》的开发商已经把这一类游戏拓展成一个系列,最新的一款作品《艾尔登法环》上市一年就卖出了2000万份。

那是两千万的玩家都喜欢给自己找不痛快吗?那肯定不可能。这本书中就分析,因为在游戏中死亡并不一定是糟糕的负反馈。死亡的本质只是宣告玩家这一次的尝试失败了。《黑暗之魂》这样的游戏,虽然面对敌人玩家会死很多次,但是每一次玩家都能请清清楚楚地看清楚自己是怎么死的。这样,下一次就能修正自己的操作,进行新的尝试。比如这一次死亡之后我就想,和这样的敌人搏斗,用盾牌效果不好,那下一次我应该试试长枪。可能下一次还是被杀死,但是发现确实能给敌人造成更大的伤害,这就多积累了一些经验。

这种设计还有一个附加的好处,就是能提升代入感。为什么呢?因为在绝大多数的游戏里,玩家是靠胜利获取经验来提升主人公的能力。

可是在现实中往往不是这样,在现实中,我们其实是靠失败来获得进步的,所以死亡控制如果做得好,能让玩家在失败中获得成长,相对而言是最真实的设计。

那么什么样的设计会让玩家感觉到挫败呢?有两种,一种是不知道为什么,自己突然就死了。还有一种就是死亡会带来巨大的惩罚。比如我就玩过一款游戏,一场战斗胜利了,可是战斗过程中主人公的队友死了,然后我发现,接下来的剧情里,这位队友真的就不再出现了,相当于在游戏的世界里他真的牺牲了。那一瞬间我极其痛苦,就放弃那个游戏了。所以大多数游戏,死亡会接受惩罚,但是死亡的惩罚往往是成本较低的资源,比如金币这样可以重新再赢得的资源。

总的来说,死亡不一定就等于挫败,不可控才会带来挫败。前边说的两种情况,就是认知上的不可控和损失的不可控,这才是挫败感最大的来源。

最后,我们来聊聊,游戏如何通过合作或者竞争制造趣味?

在一开始,咱们说到过游戏策划领域划分出了四种趣味:简单趣味、困难趣味、他人趣味和严肃趣味。

在这本书当中,有一个论断:他人趣味带来的情绪变化,要比其他三种趣味加起来还多。所以在电子游戏的世界中,多人游戏会被单独划分成一类,那些最赚钱的游戏,往往是多人游戏。

不过,多人游戏的设计其实更困难,一个玩家的心理已经很难把握了,多个玩家加起来的心理就更难琢磨了。所以这本书中引用了一位设计者的话:“团队游戏之所以好玩,是因为它是一个团队游戏;团队游戏之所以不好玩,也是因为它是一个团队游戏。”

但是,这不代表多人游戏的设计就没有规律可循。在这本书当中就总结了,设计多人游戏的时候,最关键的一点,是想清楚玩家之间的关系。多人游戏里,熟人一起玩和陌生人一起玩的逻辑是截然不同的。

举个例子,“真心话大冒险”是一个非常典型的熟人游戏,参与者互相试探下线,如果是陌生人玩就很容易生气。但是陌生人之间可以一起下象棋、斗地主。那这中间的区别是什么呢?用一句话总结,熟人的游戏靠变化,陌生人的游戏靠公平。

几个朋友一起坐在客厅里玩游戏,这种聚会游戏最重要的是创造话题性,游戏过程里要能产生让参与者记忆犹新的回忆,可以成为好友们的谈资。所以聚会游戏越是容易产生不可控的过程,就越成功。

比如前边说到的《超级马力欧兄弟》,后来有一款衍生游戏叫《超级马力欧赛车》,几个玩家一起开着卡丁车竞速,这是一款经典的聚会游戏。但是这款游戏最大的乐趣,还不是驾驶技术,而在于你可以使用各种道具,比如扔出炸弹把前车炸飞,或者给前边的人设置路障。你看,这就是熟人之间才能产生快乐的游戏,前车就算被炸飞,也就是指着朋友说一句“你可真赖皮”,大家嘻嘻哈哈就过去了。

但是这样的游戏就不适合陌生人了。陌生人之间的游戏,那就是规则越明确越好,赛车游戏就应该是各凭本事争高低。这种陌生人的多人游戏最典型的例子就是电子竞技类游戏,你会发现,这一类游戏的开发者,每年都会做一些调整,都是向着更公平的规则去努力。

到这里,这本《游戏为什么好玩》,我就为你解读完了。最后,我想和你分享一点我读完这本书之后自己的感觉。

以往我们会有一种误解,游戏是虚幻的,是和现实是对立的。我们说一个人“沉溺游戏”,言外之意就是说这个人正在远离现实。但是,当我更了解游戏设计的机制之后,会发现那些好的游戏,往往和现实都有契合点。前边咱们分析的好游戏的特质,不管是时间的连续性,还是从失败中汲取经验,都比小说、电影更加贴近现实。所以,游戏和现实之间的关系,似乎并不像是我们一开始想象的那样。

最后,我还想向你推荐一本书《游戏改变人生》。这本书的思路不是从现实中找灵感设计游戏,而是反了过来,来看一看有没有什么方法,让我们把游戏中那些好玩的机制放进生活中,让我们用游戏化的方法,让工作和生活更有动力和乐趣。这本书在得到听书也有解读。我特别建议你把这两本书放在一起听,然后你会发现,游戏和现实之间并不对抗,好的游戏是和现实相互成就的。

划重点

-

玩家对游戏的喜爱来自四种趣味:简单趣味,玩家对新鲜事物感到好奇而产生的趣味;困难趣味,玩家挑战某个障碍产生的趣味;他人趣味,玩家和朋友一起游戏,通过合作、竞争带来的趣味;还有严肃趣味,为玩家创造价值的趣味。

-

和小说、电影相比,游戏拥有时间的连续性加上空间的互动性,这会给玩家一种加强版的代入感。我们可以称之为“使命感”。

-

游戏中设置挑战核心的理念是“寻找不必要的障碍”。

-

在游戏中,死亡不一定就等于挫败,不可控才会带来挫败。

-

熟人和陌生人的多人游戏,背后的设计逻辑并不相同,熟人的游戏靠变化,陌生人的游戏靠公平。