《有钱,能买到快乐吗》 哈希解读

《有钱,能买到快乐吗》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天我要为你解读的这本书,叫《有钱,能买到快乐吗?》。

它的作者是美国知名金融作家乔纳森·克莱门茨。他曾经担任《华尔街日报》个人理财专栏作家长达27年,后来担任美国花旗集团财富管理业务的金融教育总监,近些年出版了《高薪水比不上会理财》《财务幸福简明指南》等8本个人理财书。

今天这本书,是克莱门茨基于亲身经历,还有长期对于相关学术研究的追踪阅读,以及过去30多年来与华尔街的投资者、学者、金融专业人士无数的交流和对话,对于金钱思考的结果。

通过今天的内容,你会发现,金钱和快乐之间的关系,比我们想象的要复杂得多。当我们决定如何使用金钱时,不要太相信本能直觉带来的答案。

经济学中有一个经典的假设是,个体会按照“效用最大化”原则来进行选择。这意味着,我们都在努力朝着让自己更幸福、更快乐的方向去做选择。

但是,一个令人沮丧的事实是,大多数人,在大多数时间,都不清楚什么能真的让自己更快乐。

比如,很多人在疲惫或者心情低落的时候,会选择大吃一顿,玩手机,逛社交媒体,刷视频,喝酒,想通过这些方式来放松,让自己快乐起来。

但事实上,这些事情并不能让我们更快乐。曾经,有伦敦政治经济学院的经济学教授专门组织团队研究过这个问题。当时,他们积累了一个非常大的数据库,里面包含了6万多人的300多万项快乐数据,研究了40项不同的活动给人带来的快乐程度。

他们发现,很多我们以为会立刻让我们快乐起来的事情,比如玩电脑游戏、手机游戏,看电视,看电影,吃零食,上网,等等,这些事情只能提升一时的多巴胺,而当我们做完这些之后,多巴胺水平立刻又会下降,快乐感并不会有明显提升,还可能感觉更失落。

而跟这些形成对比的,是另外一些活动,我们低估了它们能给我们带来的快乐。比如,运动锻炼,亲近自然,观鸟,逛博物馆、展览馆、图书馆,园艺活动,还有与人社交、与人聊天。这些给我们带来的快乐程度,平均计算下来是吃喝、打游戏、刷视频的5倍。它们具有给我们的快乐值储能的作用。

除了经济学家以外,心理学家在研究中同样发现,像打游戏,看视频,吃零食这些人们最常进行的一些放松方式,并不能让我们的身心得到真正的休息、充电。心理学家发现,最能够缓解疲劳、提升幸福感的活动,是进行创造性活动,比如摄影,画画创意写作等等。另外,亲近自然也是很好的选项。一个好消息是,如果没有条件真的进入大自然,那么,观看美丽自然风光的图片,在桌前摆放绿植,或者聆听一些自然界声音的音频,也能起到类似效果。

我们讲这些研究,是为了说明,很多时候,我们不假思索为自己的快乐幸福做出的选择,可能并不是最优的。

除了前面那些以外,还有,比如你问一个人:你觉得,现在你的生活发生什么样的改变,长期来看会让你更快乐呢?

他很可能会说:升职加薪!换更大的房子!去风景优美的地方住!

但是这里又有一个反直觉的研究发现:长期来看,这些事情并不会让我们更快乐。

因为,我们人的心理特性是,不论人生中遇到好的,还是不好的境遇,我们总能迅速地调整、适应。比如,当刚得知加薪的时候,我们的确会很快乐。但可能两个星期后,美好的感觉就会逐渐消散。当我们已经适应了加薪的事实,当我们陷入繁杂的工作事务时,该烦恼还会照样烦恼;心中又开始期盼着下一次加薪。

还有,曾经有一项研究,对美国四所大学的近2000名大学生进行了调查,这四所大学中,两所在美国中西部,两所在加州。加州的气候比中西部更加宜人,阳光也更加充足。参加调研的学生都认为,生活在加州的人会比生活在中西部的人更幸福。但最后的调查结果是,两个地区的学生对生活的总体满意度没有任何差异。

这是为什么呢?是因为当学生们想象两个不同地方的生活时,他们的注意力很容易聚焦到这两个地区之间的差异上。但是当他们投身到具体的生活中时,那些外在的气候、风景,都变成了生活中的常量,早已被适应,被抛之脑后了。

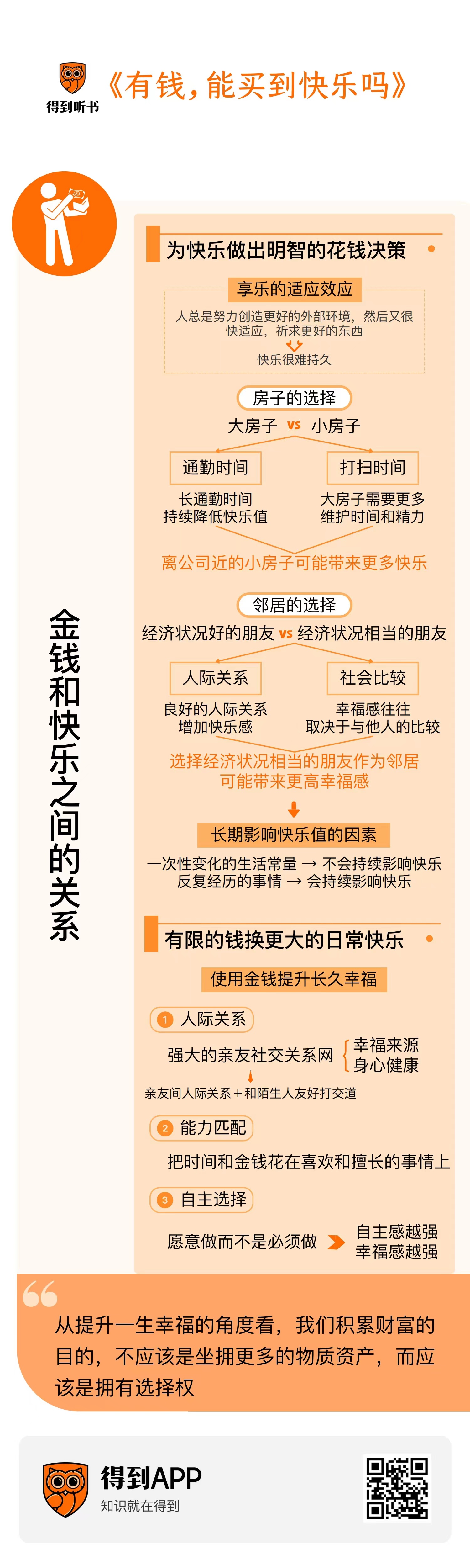

这种现象有个专门的称呼叫“享乐的适应效应”。我们人总是努力创造更好的外部环境,然后又很快适应,祈求更好的东西,这一过程让我们的快乐很难持久。

但是,适应性也有好处,比如可以帮助我们免于持续的痛苦。像离婚、亲人去世等事情带来的痛苦,我们在当时可能感觉自己永远走不出来,但因为有适应性,我们确实可以做到。

“享乐的适应效应”有助于解释,为什么研究发现,天气、风景、房子大小、开什么车等外部环境因素对我们幸福感的影响占比只有约10%。因为这些一次性发生变化,而后成为“生活常量”的因素,我们会很快习以为常。

那么,有哪些因素会长期持续地影响我们的快乐值呢?我们带入一个生活场景来讲这个问题。

假设,你刚组建了家庭,攒够了买一套房子的钱,现在你面临一个选择:是在城区离公司很近的地方买一套小房子,还是在离公司比较远的郊区买一套大房子呢?我们这里不考虑房价涨幅。仅从快乐的角度,你认为选哪个会给你带来更多快乐呢?

大房子显然住起来更舒适。那么,选它我们会更快乐吗?

很可能不会。这就要讲到学者们发现的两个会持续影响我们快乐值的因素了。

首先是通勤时间。研究表明,通勤时间对快乐感的影响非常大。有一项针对美国得克萨斯州职场女性的调查,让她们对每天19项活动的满意度进行打分评估。结果排名最后的一项就是早上通勤,排名倒数第三的是晚上通勤。所以,在房子的选择上,面积方面,就像前面的逻辑,房子只要够住,大小我们很快会适应。但通勤的烦恼我们永远没法适应,因为每天都要经历一遍。过长的通勤时间会像针刺一样,早上晚上各刺你一次,持续降低我们的快乐值。

跟通勤类似的,还有打扫——这也是我们时常要经历的事情。越大的住房空间,就意味着要花越多的时间、精力或金钱在房子的维护工作上。吸尘、整理、擦洗、修缮……都要更费力气。日复一日,看着眼前的大房子,感受到的更多也是疲惫而不是快乐了。

好,那么,根据通勤时间和打扫时间这两个因素来看,离公司远的大房子很可能没有离公司近的小房子提供的快乐更多。

那么假设,你已经决定购买一套离公司近的小房子,接下来,你在选择小区的时候,发现自己又陷入纠结:有两拨朋友都希望你去他们所在的小区,一拨朋友的经济状况要比你好很多,另一拨朋友的经济状况跟你差不多。假设这两个小区的房价你都能负担得起,那么你会选择跟哪一拨朋友做邻居?或者,找一个没有熟悉朋友的小区居住?

有关于幸福的研究提示我们,选择其中跟我们经济状况类似的朋友做邻居,获得的幸福感大概率是这三种选择中最高的。

首先,处在有朋友的环境会比处在没有朋友的环境更让我们幸福。就像我们在《美好生活》那本书的解读里提到,哈佛大学有一项持续了超过85年的研究,追踪了超过700人的一生,想要解释一件事:到底是什么因素能给人的一生带来最多的幸福感,并且,会影响人的健康与长寿?

最终,他们提取出的最重要的那个幸福因子,不是金钱、名誉或者权力,而正是人际关系。哈佛的研究团队说,如果要把这85年全部的研究归结为一个生活准则,那么就是:良好的人际关系让我们更健康、更快乐。在过去的几十年里,这个发现已经在数百项其他研究中得到了反复验证。

所以,如果能够与自己喜欢的朋友住在一个社区,经常往来,会让我们更快乐。即使刚刚搬到一个陌生社区,周围没有朋友,也可以尝试把邻居发展为新的朋友,这同样能让我们更快乐。

那么,应该选择跟比我们更富的朋友做邻居,还是选择经济状况差不多的朋友呢?如果你想获得更多快乐的话,那么经济学者会建议你,最好选择经济状况差不多的朋友。

“幸福经济学之父”理查德·伊斯特林有一项经典的研究结论,后来被广泛引用,就是人们在幸福感上的“社会比较”:我们的幸福感很多时候不取决于自己的客观情况,而是取决于跟其他人的比较。在收入这件事上尤其是这样。

想象一下,你是一名应届毕业生,现在你面前有两份工作,一份给你年薪10万元,另一份年薪5万元,你会选哪一个?

毫无疑问,肯定选年薪10万元的那份。

那如果我们稍微改变一下呢?选项一是,你拿到一份年薪10万元的工作,但你的同学大多拿到的是年薪20万元的工作;选项二是,你拿到一份年薪5万元的工作,但是你的同学大多拿到的是年薪2.5万元的工作。你会选哪一份?

学者伊斯特林之前在给本科生上课的时候,也问了他们同样的问题。结果是,大约有三分之二的学生,选择了选项二。也就是,即使绝对金额更少了,他们也更希望自己比别人赚得多。

这个例子,就非常典型地体现了社会比较的作用——人们对自己收入的感受,很大程度上取决于这份收入跟其他人的收入相比怎么样。

所以,回到快乐这件事上,一个富有的邻居,还有一个经济水平相当的邻居,幸福经济学研究者们会建议你选择后者。

刚才我们说的只是一些很简单的假设情境,真实情况当然比这要复杂的多。但通过这些比较情境,我们也大致了解了一些能够持续影响我们快乐值的因素。我们发现,那些一次性发生变化,而后成为“生活常量”的因素,并不会持续对我们的快乐产生影响,因为我们会很快适应;而那些我们在一天天的生活中要反复经历、多次相遇的事情,则会持续影响我们的快乐,比如通勤、家务、人际关系还有社会比较。

好,那么接下来,我们来探讨一下这本书标题里的那个问题:有钱,能买到快乐吗?

金钱和快乐之间的关系,比我们想象的要复杂。要更好地回答这个问题,我们应该把这里说的快乐拆成两部分:一个是日常的快乐感,另一个是整个生命历程中的幸福感。

先来说说,有钱,能买到日常的快乐感吗?

毫无疑问,有钱能买到更多你想要的物件,这些能给你的日常增添一些快乐感。但它并不会无限增长。从全球范围来看,在人们的年收入达到75000美元之前,日常的快乐感大体会随着收入的增长而增加。之后,收入似乎就没那么重要了。超过这个收入水平之后,金钱就不再是决定日常快乐感的主导因素。而健康状况、孤独感、自我实现感成为了更重要的影响因素。

不过,不管我们的年收入是否超过75000美元,不管是处于哪个收入水平,我们都可以采取一些措施,让自己用有限的钱获得更多的日常快乐。这里有一些基于科学研究的快乐结论,或许对你有用:

第一,经常锻炼的人会更快乐,即使我们每周只锻炼一次,或者每天只锻炼10分钟。

第二,我们会从频繁的小金额消费中,得到比偶尔的大额消费更多的快乐。如果推迟购买而不是马上购买,我们也会感到更快乐,因为延迟满足会带来期待感,这是让人愉快的。

第三,在别人身上花钱给我们带来的快乐,比花在我们自己身上更多。

如果我们想要寻求一种方式,让大脑迅速释放大量让我们感觉良好的荷尔蒙,产生一种自然的快感的话。我们所能够采取的一个最高效的方式就是为别人付出。研究表明,当我们给自己买东西的时候,我们只能快乐几分钟,可能最多几个小时。但是如果我们给别人买东西,即使买的是一份小小的礼物,这种给予的快乐至少会持续一整天,而且经常会持续好几天,甚至好几个星期。同理,对他人的小小善举也能起到类似效果。

而且,这种给予并不仅仅是限于给亲人朋友。其实帮助陌生人、给予陌生人,甚至能更大地撬动我们的幸福杠杆。有一项权威的心理实验证实说,把食物、金钱自愿地给予陌生人,能够带来的快乐程度竟然比给予认识的人都要高出10倍。

第四,当我们把钱花在生活经历上,而不是在物品上时,我们会更快乐。这一点,我们在《最优解人生》那本书的解读里也提到过。人们经常过于看重拥有的财富,而对于人生的经历却不够重视。但是,经历会成为你生命的一部分,而物质却不能。经历不仅带来渴望和期待,还可以留下美好的回忆。随着时间的流逝,物质资产会损坏,但当我们回忆这些经历时,每一次回忆带来的都是感受的增值。并且,我们还可以与其他人分享、畅谈这些经历,让它成为拓展新的人际关系的钥匙。

好,那么刚才说的是,怎么用有限的钱,换取更多的日常快乐。下面我们再来说说,怎么用有限的钱换取更多的长久幸福。

研究发现,从长期来看,的确有很多人对生活的满意程度、幸福水平,会随着收入的增长而稳步增长。但是,进一步的研究发现,这并不是因为他们的物质生活更加丰裕了,而是因为金钱让他们拥有了更好的营养、更好的医疗服务——这让他们的身体更健康了,另外,他们拥有了更多的空闲时间,以及更有意义、自己更喜欢的工作。

所以,确实有很多人会越有钱越幸福。然而,也并不是所有的富人都会更幸福——因为他们没有用正确的方式来花钱。

那么,怎么在财富水平一定的情况下,尽可能地提升我们一生的幸福感呢?

首先肯定要养护好自己的身体健康。此外,这本书建议我们,重点往这么三个方向上发力:人际关系,自主选择和能力匹配。这是我们人类的三个核心的心理需求。

首先,人际关系。它的重要性我们已经多次强调过了。不管是对于日常的快乐感,还是长期的幸福感来说,人际关系的影响都很大。研究表明,一个强大的亲友社交关系网,是幸福的巨大来源。并且,它对我们的身心健康也很有益。2010年的一项研究收集了148项早期研究的数据,这些早期研究主要是探索死亡率与人际交往频率之间的关系。研究人员发现,一个强大的亲友社交关系网对长寿的提升程度,跟通过戒烟所获得的长寿提升程度,大致是相当的。

不仅是跟亲友间的人际关系,即使我们是和路过的陌生人友好打交道,比如超市的收银员、停车场的服务员、咖啡店的咖啡师,等等,对于我们的幸福感、身心健康也很有益。

这本书还有一个提示,就是在生活中,可以更多地把人际关系还有我们刚才提到的美好经历这两个幸福因子结合起来。也就是说,如果想从人生经历中获得更多幸福,那么可以更多地与家人和朋友在一起。比如,同样是一笔钱,如果想用它获得更多幸福感,那么,相比于给自己买一件奢侈品,可能更好的选择是出门旅行一趟;而相比独自出门旅行,可能更好的选择是约上朋友一起去。跟这个类似的,还有,安排一次家庭团聚,跟同事去看音乐会,跟朋友一起野营,陪孩子看一场他喜欢的电影,等等。这些跟亲友共同创造的美好经历,会激发成倍的幸福效用增长。并且,这些美好感受会在我们的回忆中增值,持续地滋养身心。

再来说使用金钱提升长久幸福的第二个发力方向:能力匹配。

这个发力方向的意思是,把时间和金钱花在喜欢和擅长的事情上。做擅长的事情,能够显著提升幸福感。

并且,研究证明,做自己擅长、有成就感的工作,也对健康有益。一项来自密歇根大学的研究,考察了50岁以上的上班族的工作条件和身体健康的关系。他们发现,工作中感受到的成就感、独立性、多样性、权威性和创造力,与老年健康状况的改善息息相关。这种影响程度与每周三次或更多的锻炼效果相当。

有的人很幸运,初入社会,做的就是自己擅长的事情。但也有人为了生计,做着一份自己并不擅长的工作,只因为这里的报酬更多。那么这个时候,努力攒钱的意义就是,让我们将来有更大的跳槽底气。如果我们知道自己手里的存款,足够让自己空档一年或几年的话,那么可能就会更有勇气辞职去追求自己擅长的工作。又或者,如果我们攒了比较多的储蓄,那么,在求职时也可以沉得住气,不至于因为急着获得收入而委曲求全;当遇到自己喜欢、擅长的工作时,也不至于因为它的起步薪水比其他地方低了些而忍痛放弃。

再来说使用金钱提升长久幸福的第三个发力方向——自主选择。

这是说,我们做一些事情,是因为愿意做,而不是必须做的时候,我们会感到幸福。类似的还有,一件事情,我们可以选择什么时间做,跟谁做。这些都属于自主选择的范畴。我们的自主感越强,幸福感也就越强。

畅销书《金钱心理学》的作者摩根·豪泽尔曾经讲过一个故事:

他在上大学的时候特别想去投资银行工作,因为这份工作能赚很多钱。大三的时候,他在洛杉矶的一家投资银行获得了一个暑期实习的机会,非常开心。

但是,上班的第一天,他就明白了为什么搞投行的人会赚到那么多钱。他的原话是:“他们工作的时长和辛苦程度超过了人类能承受的限度。”豪泽尔说,你在醒着的每一秒,都要为老板提出的各种要求奔波。在半夜前回家都是一种奢侈的事情。这一行流传着一种说法:如果你周六不来上班,周日就不用来了。

所以豪泽尔说,那份他梦寐以求的实习工作,实际上却成了他人生当中最悲惨的一个经历。当时实习期有 4 个月,但是他只坚持干了一个月。更让他感慨的一点就是,他事实上是很喜欢投行的工作内容的,因为这份工作需要他发挥自己的智慧,能体现他的价值,所以豪泽尔很喜欢它,也想努力做好它。但是他发现,做一份自己喜欢,但是却没有办法掌控时间的事情,跟做自己讨厌的事其实没有什么区别。这正是因为,对生活的掌控感,或者说自主感,是影响我们幸福的一个非常重要的因素。

这也确实是有心理学的研究证据的。心理学家安格斯·坎贝尔在1981年出版的一本书《美国人的幸福感》里面讲到,他在研究过程中发现,有一些人的幸福感显著高于其他人。他最后对这些人的研究结论是这样的:“与我们考虑过的任何客观的生活条件相比,对自己的生活拥有强烈掌控感,是预测幸福的一项更可靠的指标。是的,不是工资多少,不是房子大小,也不是工作好坏,而是对自己想做什么、什么时候做、和谁一起做拥有掌控能力。这是生活中决定幸福感的通用变量。”

还有一个真实的故事。有一个成功的企业家,叫西弗斯。他说,曾经有一个朋友让他讲一讲自己是怎么致富的。然后西弗斯就说,他之前在曼哈顿的市中心有一份工作,年收入是2万美元,是最低的工资水平。然后他每天省吃俭用工作了两年,存了1万两千美元。当时他是 22岁。当他存够这12000美元之后,他就辞掉工作去做一名全职的音乐家了,后来就再也没有给别人打过工。

他给朋友讲完这些之后,朋友就让他继续讲下去。他说:“没了,这就是我全部的故事了。”朋友就问:“那你后来创办公司又卖掉公司的事呢?”

西弗斯就说:“不,那件事情没有对我的生活造成太大影响,只意味着我的银行存款增加了而已。我生活中真正的影响是在 22 岁时发生的。”

也就是说,他认为,在22岁,当他辞掉工作,选择全职去做自己最喜欢的事情的时候,他已经变成了一个实质上的富豪。因为他完成的是一件不少拥有很多财富的人都没能去做的事情。

虽然,幸福是一个复杂的话题,因为每个人的幸福观都不同,但如果幸福的分数有一个公分母,一种普遍的快乐源泉,或许那就是——对生活的自主掌控。因此,财富赋予我们生活最大的好处,应该是能够给我们提供更多的时间和选项,这是没有任何奢侈品能够比得上的。

好,今天我们通过这本书,先去看了一些反直觉的快乐真相,然后分别探讨了,如何用有限的钱换取更大的日常快乐,还有,如何用有限的钱换取更多的长久幸福。

我们可以感受到,从提升一生幸福的角度看,我们积累财富的目的,不应该是坐拥更多的物质资产,而应该是拥有选择权:能够选择自己想做、擅长做的事情去做,能够把那些不擅长不喜欢的事情交给别人;能够在任何时候,和喜欢的人去做喜欢的事,而且想要多久就可以多久。这些,才是金钱能带给我们的最大红利。

除此之外,这本书还探讨了其他的一些有意思的话题。比如,当我们退休以后,或者实现财务自由以后,我们如何保持快乐、避免空虚感?这本书的建议是,可以把我们过往经历过的那些心流体验的场景,作为一个自我探测工具,来找到我们真正有热情,能给我们带来满足感的事情。我们可以问自己这么几个问题:如果钱不是问题,我会愿意把时间花在哪?假设我在为自己写讣告,我希望被后人记住的是什么成就?在我的人生历程中,我什么时候最快乐?回想我曾经做过的工作,我最喜欢工作的哪个部分?我有没有过那种,完全沉浸在所做的事情中,甚至会忘掉时间存在的时刻?这里面的最后三个问题,就是想要帮我们回忆那些,我们曾经有过心流体验的场景。

另外,这本书里也有探讨一些金融属性更强的问题,比如,如何避免老后破产,如何在投资中获得更稳健的收益,如何以一生为尺度打造分散化投资组合。感兴趣的朋友,欢迎点击文稿末尾的电子书,进行拓展阅读。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、那些一次性发生变化的外部因素,不会持续影响我们的快乐,而那些我们要反复经历的事情,如通勤、家务、人际关系,才会持续影响我们的快乐。

2、想要获得更多日常快乐,不要只花钱买物品,而要多投资美好的生活经历,尤其是与亲友共同创造的美好经历。

3、想要获得长久幸福,不能只关注物质财富,而要重视良好的人际关系、适合自己的工作,以及对生活的自主掌控感。

4、财富带给我们最大的幸福,不在于能拥有更多的物质资产,而在于能给我们提供更多的时间和选择自由,去做我们想做的事情。