《成为独角兽》 黑天鹅智库解读

《成为独角兽》| 黑天鹅智库解读

关于作者

本书有四位作者,都是硅谷咨询公司 Play Bigger 的创始人,他们在大量数据分析和实践研究的基础上独创了一套设计和打造品类王的方法论,他们服务的企业曾以45亿美元被成功收购。

关于本书

本书分析了亚马逊、优步、宜家、Airbnb 等35个超级品类王的成长规律,详细介绍了基于品类王的创投逻辑,创业者和投资人如何开创一个新品类,并且主宰这个品类,成为品类王。

核心内容

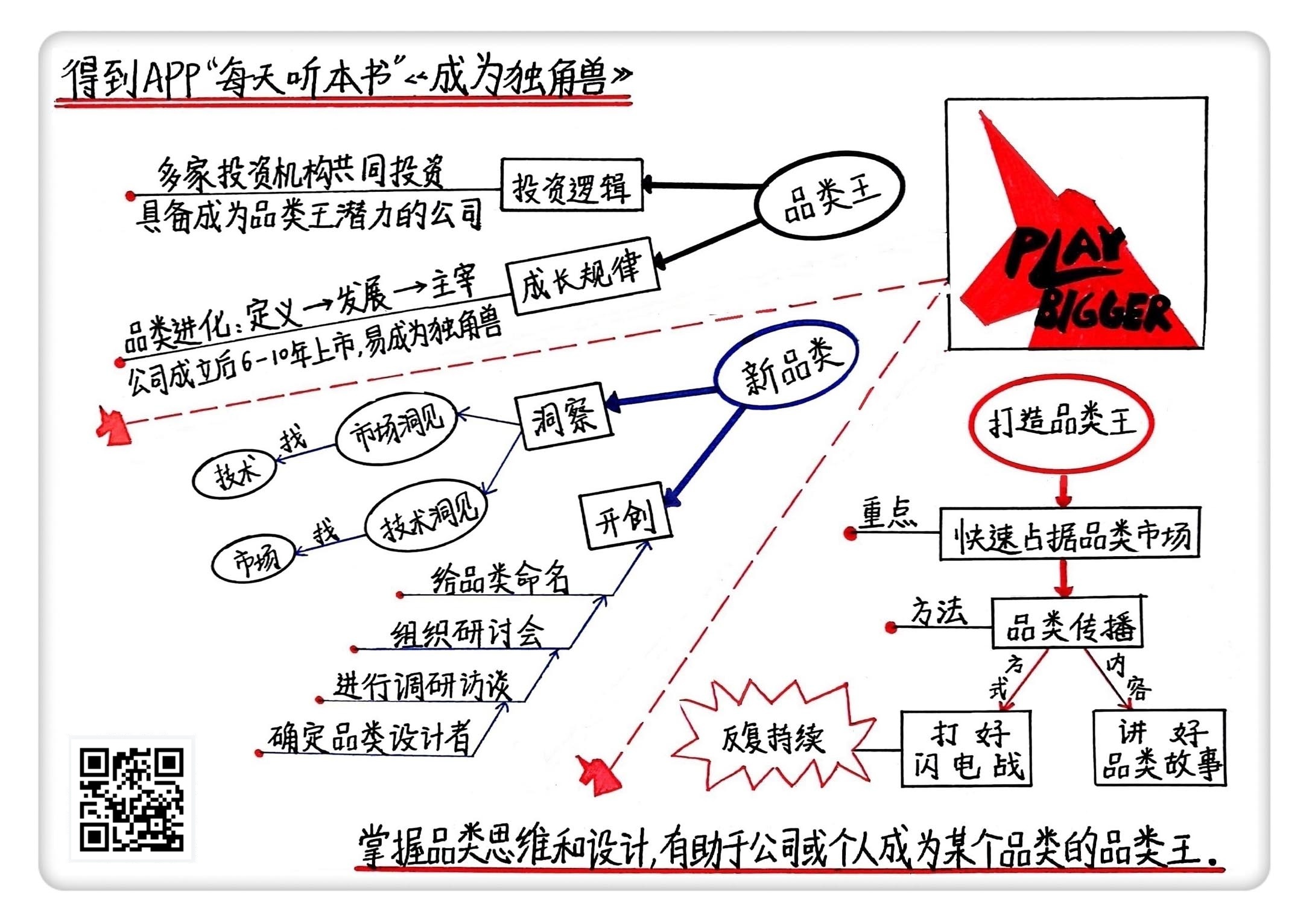

当前品类王上市的窗口期是6至10年,创业者和投资人要能够定义品类并主宰品类,并努力在品类发展的窗口期上市。创业者可以通过市场洞见和品类洞见两种方式开创新品类,并通过讲好品类故事和打好闪电战来主宰这个品类。

你好,欢迎你每天听本书。这期音频为你解读的是《成为独角兽》,副标题是“海盗、梦想家、创新者如何开创并主宰新品类”。独角兽指的是估值10亿美元以上的初创企业。这本书的中文版大约18万字。我会用大概25分钟时间,给你介绍这本书的精华内容,如何开创一个新品类,并把它打造成为品类王。

我们的身边有很多品类王,也就是在自己这个品类里取得最大市场份额的公司,比如,亚马逊开创了在线图书商城的新品类,并且成为全球最大在线图书销售商。安利开辟了直销的新商业模式,并且成为直销的代名词。

著名营销专家特劳特和里斯在“定位”系列理论中,提出了品类创新的概念,他们认为用户心智才是企业争夺的主战场,只有开创一个新品类并且成为这个新品类的代名词,你才能够真正的占领用户心智。本书就是在定位理论的基础上开展的实践性研究,并且从实践中总结出了开创新品类和成为品类王的方法论。而只有成为品类王才能成为独角兽,或者说凡是独角兽,大多都是品类王。

品类王的投资逻辑目前已经成为当前硅谷顶级创投机构的一个投资共识,他们以前会在同一个品类中投资多家公司,但现在是多家投资机构共同选择一家公司去投资,一旦他们发现哪家公司具备成为品类王的潜力,就会集合各家的力量,不断输入资本和资源,把它打造成为一家品类王,帮它成为一家独角兽公司。这意味着,一旦你开创了一个新品类,并且证明了你在这个品类中成为王者的能力,那么资本就会前呼后拥把你捧上王者的宝座。

这本书的作者是硅谷咨询公司Play Bigger 的几个创始人,Play Bigger的意思就是“成为独角兽”,这个公司的定位就是帮助创业公司成为独角兽。他们研究了 2000 年-2015 年的 35 个超级品类王,例如亚马逊、优步、宜家、airbnb,从中总结了一些品类王的成长规律和方法。他们还在企业咨询实战中进行检验,最终形成了一套设计和打造品类王的方法论,帮助一些公司取得了巨大突破。他们曾服务过的一家叫做“水星互动”的公司正是使用这些方法重新进行品类设计,最终成功被惠普以 45亿美元收购。

这本书就是对这些方法的系统梳理,并且附加了很多品类王打造的真实案例,对于创业者和投资人来说都非常有价值。那么,究竟如何创造一个新品类并且成为品类王呢?下面我就从三个方面来为你详细讲述。

第一个方面,品类王的成长规律是什么?对创业者和投资人有什么启示。

第二个方面,如何洞察并开创一个新品类?

第三个方面,如何把你的品类打造为品类王?

首先来说说第一个重点内容,品类王的成长规律是什么,对创业者和投资人有什么启发。

通常我们认为,企业上市前的融资估值越高,上市后的市值也会越高。不过,本书作者们分析了2000 年到 2015 年成立的技术类上市公司创造的总体价值,发现企业上市后的市值与上市前的融资估值没有必然联系,真正起到影响作用的因素是企业上市时的年龄。什么意思呢?一家上市企业如果是在成立后 6-10 年内上市的,企业创造的价值会继续快速增长,超过很多在上市前就估值很高的公司。

作者说,上市后创造价值最多的公司都是在 6-10 岁就上市的,品类王也通常就是这个时期确立的。例如亚马逊、谷歌、facebook、优步、airbnb。作者们研究了 2000年-2015 年的 35 个超级品类王,他们的上市年龄基本都是 6-10 岁。作者把这个规律称为“6-10 法则”,意味着 6-10 年就是成为品类王的时间窗口。时间窗口是创投界常用的词汇,意思是在这个时间阶段,窗口是为你打开,你还有可能获得成功,一旦错过窗口期,再努力都希望不大了。这意味着,如果一个新创公司在 6-10年内还没有上市,那基本就没有机会成为品类王了。这也意味着,把握融资的时机和节奏对于创业者是一件多么重要的事情。

作者还发现,在前互联网时代新品类渗透市场所需要的时间更长一些,也就是时间窗口来得晚,例如在 1986 年,微软上市时已经成立 11 年了。按照作者分析的这个趋势,或许在未来,时间窗口会来得更早。

作者们继续深入研究,还发现了一个品类成长规律,他们把这个规律画成了一个品类成长模型。在模型中,品类进化分为三个阶段,首先是品类定义阶段,市场上突然出现了很多这个品类的公司,就像我们看到滴滴刚出现的时候,市场上各类打车软件频繁出现,共享单车领域也是一样,曾经满大街都是各色共享单车,人们开玩笑说颜色都不够用了。

接着是品类发展阶段,品类王开始出现,竞争公司逐渐减少。比如现在的打车app市场,很多app逐渐消失了。最后是品类主宰阶段,由品类王主宰市场,其他公司都消失了。就像打车市场,目前国内做大的仅剩滴滴一家,其他几乎看不到了。

这三个阶段中,创业者尤其需要注意的是第一个阶段,也就是品类定义阶段,必须做好品类设计,让自己成为品类的定义者,更重要的是要想方设法快速占据市场,让自己牢牢占据用户心智中品类第一的位置。其次,创业者还必须把握第二个阶段,品类发展的快速成长期,通过资本助力,快速抢占大部分市场,巩固自己品类王的位置。

上面为你讲述的就是第一个重点内容,品类王的成长规律,接下来我就说说这期音频的第二个重点内容,如何洞察并开创一个新品类。

作者说,创造品类必须从获得更好的洞见开始。什么是洞见呢?就是洞察到一个人们没有意识到的问题,或者某个没法解决的老大难问题。那么如何获得洞见呢?作者指出,获得洞见有两个基本方向,一个是从市场出发寻找技术,书里叫市场洞见。另一个是从技术出发寻找市场,书里叫技术洞见。

市场洞见是发现市场的某个“空白”,并相信有技术去填补它。例如,优步的创始人发现了打车市场的“空白”,并相信有技术去填补这个空白。而技术洞见是先有某个“空白”技术,用技术去寻找能够解决的新问题。比如贝尔的电话、莱特兄弟的飞机和人类基因组测序等发明都源自当时尚未转化为生产力的“空白”技术。

市场洞见和技术洞见这两种洞见会带来两种不同的思考逻辑。举个例子,苹果手机的玻璃屏幕供应商康宁的创始人威克斯跟乔布斯说,如果你创造出问题我们就能创建解决方案。意思是乔布斯你如果需要一个新的玻璃屏幕,那我就能创造这种玻璃新品类。而威克斯在回到团队后则跟大家说,如果我们能创建一个解决方案,那么就有一个问题等着用他解决。意思是如果我们研发了一种新的玻璃技术,就会有一个新的市场问题等着用这个技术解决。他们的对话中正好描述了市场洞见和技术洞见这两种方式,这两种洞见都是可以帮助一个公司开辟新品类的。

那么究竟如何发现市场洞见或技术洞见呢,我来结合书中的几个例子,一个一个说明。

作者说,市场洞见往往与一个人的见识、激情和机缘有关。见识决定了能否识别机会,激情决定了识别机会后能否大胆的去做,而机缘则代表着机会。很多时候,我们都会碰上机会,但能不能识别这个机会并且大胆投入,决定了你最终能不能抓住机会。书中举了一个Snapchat的例子。Snapchat最 初是一款阅后即焚的照片分享软件,但是目前已经成为叫板facebook的社交软件了,它 2017 年在纽交所独立挂牌上市,开盘估值高达 220 亿美元。

Snapchat的创始人埃文斯皮尔格出身于一个有权有势的家庭,他本人又是斯坦福大学的“高富帅”,显然这样的男孩很受女孩欢迎,经常收到女孩发来的私密照片,这就是机缘。而斯坦福的背景以及家庭环境带给他的见识,让他意识到了这是一个市场机会,年轻人需要有种能够自动销毁已发送图片和文本的服务。创业的激情促使他去把这个想法变为现实,而在斯坦福他不缺少找到这样技术的路径,很快他就成功创立了Snapchat ,并迅速发展起来。

关于技术洞见,作者说技术洞见一般来自科学家或工程师。然而,发明新技术的人却往往不能把技术转化为生产力,因为发明者通常都是希望用新发明解决已知的重要问题的。所以啊,要发现技术洞见,就得开点新脑洞,别仅仅聚焦在最初为了解决问题而发明的新技术,而是要看看这个技术还能用在什么别的地方。

作者举了一个Skype的例子。Skype的创始人最初在用技术做违法的事情,他们把网站上的在线音乐录制下来做音乐共享,本质上在做盗版音乐。他们被起诉后,不得不思考新的出路。经过头脑风暴,他们意识到自己的技术完全可以用来做免费的长途电话,解决国际长途太贵的问题。2003 年,他们推出了skype,让人免费拨打国际长途,立即吸引了大量用户注册,到了 2010 年,Skype在全球就拥有了 6.6 亿用户。2011 年,微软以 85 亿美元收购了skype。对于创始人来说,这也是一个不错的结果。你看啊,Skype的创始人正是从已有技术出发寻找新问题,发现了一个可以用低成本解决一个老问题的方案。

刚才举的这两个例子,都是开创了新品类。Snapchat开创了一个全新的无压力社交品类。对于青少年来说,Facebook上有那么多真实世界的亲戚,老师,朋友,他们发点什么都得承受着巨大的社交压力,而青少年期原本就有很多情绪需要宣泄,snapchat正好给他们提供了一个痛快宣泄而又不用留痕迹的空间。所以青少年会快速从Facebook转移到snapchat。Skype的成功,也在于创造了一个网络电话新品类。国际通话的需求一直存在,而原有的解决方案却非常贵,skype就像海盗一样成功抢夺了原本属于通信市场的蛋糕,让几亿人获益。

那么在开辟新品类的时候,有没有什么好办法呢?有的,作者说,历史告诉我们,创业者通过系统化的发掘品类,开展品类设计,就可以提高胜算。

如何进行品类设计呢?作者给出了四个步骤,分别是:确定品类设计者、进行调研访谈、组织研讨会、给品类命名。我结合书里举的一个案例,给你详细解释一下。

这个例子说的是,一家以营销数据分析为核心能力的公司Origami,是如何成功进行品类设计的。这也是本书作者们完成的品类设计案例。

这家公司刚获得A轮融资时,并没有清晰的品类定位。创始团队说自己是一家营销情报公司,但这不算是一个独特品类。第一步,就要确定品类设计者,最好是外请的第三方。这个案例里,作者们作为Origami的品类设计顾问,做了调研访谈,看看公司的营销技术有什么独特的地方。

调研访谈是品类设计的第二步。设计者跟公司的每一位高管、董事会成员、外部顾问面谈,并获取行业报告,了解媒体的看法。调研访谈时,可以问这样的问题,比如:最初是什么让你创办了这家公司?你觉得谁会购买这种产品或者服务?你能为他们解决什么问题?下一步融资策略是什么?等等。

在这个案例里,调研发现,公司的三位创始人都曾在以色列的国家安全部门工作,受到过数据采集、解析学和情报工作的专业训练,他们研发的系统,具有很强的海量数据采集能力和解析能力,是一般的营销公司比不上的。调研中还发现,三位创始人不仅是情报技术高手,而且也很懂得产品化,他们不仅可以采集数据,而且可以通过可视化的界面呈现出来,让商业数据一目了然,降低数据获取和分析的难度。

通过调研,作者们找到了这家公司独特的技术优势,也就是海量数据采集和数据可视化。接着是第三步召开研讨会。这家公司研讨会的主题是,消费者是谁?他们无法解决的问题是什么?新的解决方案是什么?研讨发现,消费者是企业的首席营销官,他们无法解决的问题是以往企业的营销评估过于依赖个人的经验和直觉,但是这家公司的技术方案可以把信息变得清晰具体,把呆板的电子表格变成实时动态可视化图像。

这时,产品特性就变得非常清晰了,最后是第四步,大家开始讨论,如何利用这些特性定义一种新品类。作者说,品类名称应该描述出问题的本质。对于To B的企业客户公司,品类名应该针对问题的商业功能,最好能够成为企业预算支出的项目。而对于To C的面向个人的公司,则需要一个直接的描述性的品类名,例如“社交网络”或者“按需运输”。

案例里说的这家公司,一方面想把品类做的很实用,另一方面,又想让品类听起来跟解析学和信息技术相关,这样才能让消费者觉得方案靠谱。因此,作者们就要起一个既能代表野蛮生长的营销平台,又符合营销官需要的品类名。

经过反复讨论,最后把新品类命名为“营销情报评估”,跟原来的品类“营销情报”相比,“评估”这个词,就明确了商业功能,就是对营销情报做评估的。如果企业的首席营销官想要评估自己的营销情报,那么自然就要找一家做营销情报评估的公司。

上面为你讲述的是第二个主要内容,如何洞察并开创一个新品类。下面再说说第三个主要内容,如何把你的品类打造为品类王?

打造品类王最重要的是快速占据品类市场,这需要做好两件事,一是讲好品类故事,二是打好闪电战。品类故事是带有情感色彩的故事,能够更好的传达品类理念,让人们建立起情感认同。闪电战是频繁快速在潜在消费者面前曝光的战术,快速把品类故事植入人们心智,让人们认可你提出的新品类和产品。这两件事本质上是做品类传播,品类故事是传播的内容,闪电战是传播的方式。

先说说传播的内容,为什么必须是故事?

作者说几十年来的大脑研究表明,故事比事实的影响力更持久。原始信息入脑,而故事则入心。专家研究表明,引人入胜的故事能够提高大脑中的催产素含量,而催产素是一种能够产生移情的化学物质。这种物质能够促进合作和理解。品类故事是要精心策划的,就像制作电影预告片一样。在品类故事中,首先要定义问题,然后再提出解决这个问题的新的方案,也就是新的品类,再说自己的具体解决方案

我们看看前边说的那家营销数据分析公司Origami的品类故事是怎样讲的。

它首先定义问题。它说,现代的市场营销纷繁复杂、瞬息万变,数据也变得庞杂。营销人员面对大量复杂的报表,却无法知道到底发生了什么。制定评估标准是营销工作面临的重大问题。

接着,这家公司提出新的品类和自己的解决方案。它说,现在营销情报评估来了。别人看到的是活动、渠道、设备和用户交互,我们看到的是营销情报。它们可能来自广告、推文、关键词或者线下活动等等。我们把海量营销信息变为可操作的营销洞见,帮助营销人员评估、分析、应对营销信号,优化营销结果。

设计好了品类故事,那么如何传播品类故事呢?作者指出,要采用闪电战的模式,也就是快速引爆市场,并且一轮轮的轰炸式宣传,迅速让人们对这个品类建立认知并达成共识。听到这里,你一定会说,这个套路我懂,不就是快速进行市场宣传吗,这得需要花费大笔的市场营销费用啊,小公司怎么烧得起这个钱呢?可本书的作者却说,小公司一样可以打闪电战,要像海盗一样懂得把外部的资源“劫持”过来为我所用,这就是海盗的“劫持”式闪电战打法。

那么,该如何找到合适的资源并且去劫持它呢?我结合书中的一个例子,美国智能路灯网络商Sensity,来具体说说,如何精心策划并发起一场海盗“劫持式”的闪电战。Sensity原本是一家生产LED灯的小公司,他们在LED照明设备的传感器功能基础上,重新定位为照明设备的传感网络公司,并打造了光感网络这个新品类,还把自己打造成光感网络的品类王。

要打闪电战,首先要锁定目标人群。Sensity首先定位了一下自己的目标人群,是照明行业的人,包括照明设备的设计者、制造者和购买者。锁定目标人群后,接下来的问题是如何寻找劫持对象?那就要看看未来 3-6 个月,你的目标人群可能在什么地方。一般情况下,贸易展和行业活动是目标人群集中的场合。Sensity发现,行业内目标人群集中的场合主要有消费电子展和照明展。而展会活动越具体,目标人群越精准,你弄出动静和“劫持”宣传的机会越大。所以Sensity选择了照明展作为“劫持”对象,做好蹭热点的计划。

然后,需要反向推演,梳理资源,为打好闪电战做好铺垫。特别是要借助事件营销和媒体宣传的力量,策划新闻事件,想办法蹭热点。距离照明展四个月的时候,Sensity想办法联系到了知名媒体《华尔街日报》的记者,为光感网络写一篇报道。

然后,Sensity 继续反向梳理资源,他们之前正好认识了萨尔瓦多总统,经过公关,萨尔瓦多总统同意在照明展前期发表合作意向的联合声明,于是,Sensity决定把这个跟萨尔瓦多总统的合作声明作为闪电战的前奏。

更巧的是,就在照明展的前一周,突然发生了一个热点新闻,有两枚炸弹在街边爆炸,搜寻事件嫌疑犯引起了全美国的关注,《华尔街日报》记者决定用这个事件做点文章。于是,Sensity的闪电战拉开帷幕。

爆炸事件发生第二天,《华尔街日报》借热点新闻引出了光感网络的价值,说如果提前部署路灯网络,就能够检测到放置炸弹的行为。两天后,Sensity创始人与萨尔瓦多总统一起亮相,发布萨尔瓦多引入光感网络的联合声明。5 天后照明展开幕,Sensity现场讲述了他们的品类故事,果然成了展会上最闪亮的明星。闪电战结束后不久,相关报道就出现在了 6 家主流媒体上,由于光感网络的概念是Sensity最先提出的,所以Sensity就自然成了品类王。

那么,闪电战是不是打完一场就可以了呢?

作者说,闪电战是定义和主宰一个新品类的序幕,一场战役结束后必须反复不断的打闪电战,这样才能不断吓退潜在的竞争对手,并且不断在用户大脑中强化新品类的印象。

这本书的精华内容就分享到这里,下面来简单总结一下。

首先,我介绍了品类王的投资逻辑和成长规律。目前硅谷顶级创投机构的一个投资共识,那就是共同打造一家企业,帮它成为品类王,甚至成为独角兽公司。这就意味着,创业者需要让自己具备成为品类王的潜质。而作者研究发现品类王的成长有规律,一般在公司创立之后的 6-10 年上市,更容易成为独角兽。

接着,我又分享了挖掘一个新品类的两种途径,分别是市场洞见和技术洞见。一个是从市场出发寻找技术,另一个是从技术出发寻找市场。然而,要想成为品类王,仅仅有这两种洞见还是不够的,还需要进行品类设计。

最后,我还介绍了把品类打造为品类王的方法,一是讲好品类故事,二是打好闪电战。这两件事本质上是做品类传播,品类故事是传播的内容,闪电战是传播的方式。闪电战不是打完一场就结束了,而是要反复持续的打,这样才能保证品类王的主宰地位。

在本书的结尾,作者还提到,我们所说的品类思维和品类设计,对我们个人发展也是同样适用的。每个人也应该成为某个品类的第一。公司品类设计一般从市场洞见或者技术洞见开始,而个人品类设计也类似,你可以找到一个新需求去打造你的技能,或者根据你的技能找到一个新需求,核心是技能和需求的匹配。你应该把自己的职业看成精心设计的事情,你所做的每一件事都有助于你这个品类的核心技能的发展,都有助于你成为这个品类的品类王。

撰稿:黑天鹅智库 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

如何成为独角兽?

1.了解品类王的投资逻辑和成长规律。

2.掌握挖掘新品类的途径:从市场出发寻找技术;从技术出发寻找市场。

3.把品类打造为品类王的方法:讲好品类故事;打好闪电战。