《必然》 怀沙解读

《必然》| 怀沙解读

关于作者

凯文·凯利,未来学家,经常被人简称为KK。代表作《失控》《技术元素》《科技想要什么》《必然》等。可以说,KK是当今世界科技趋势预测的第一人。

关于本书

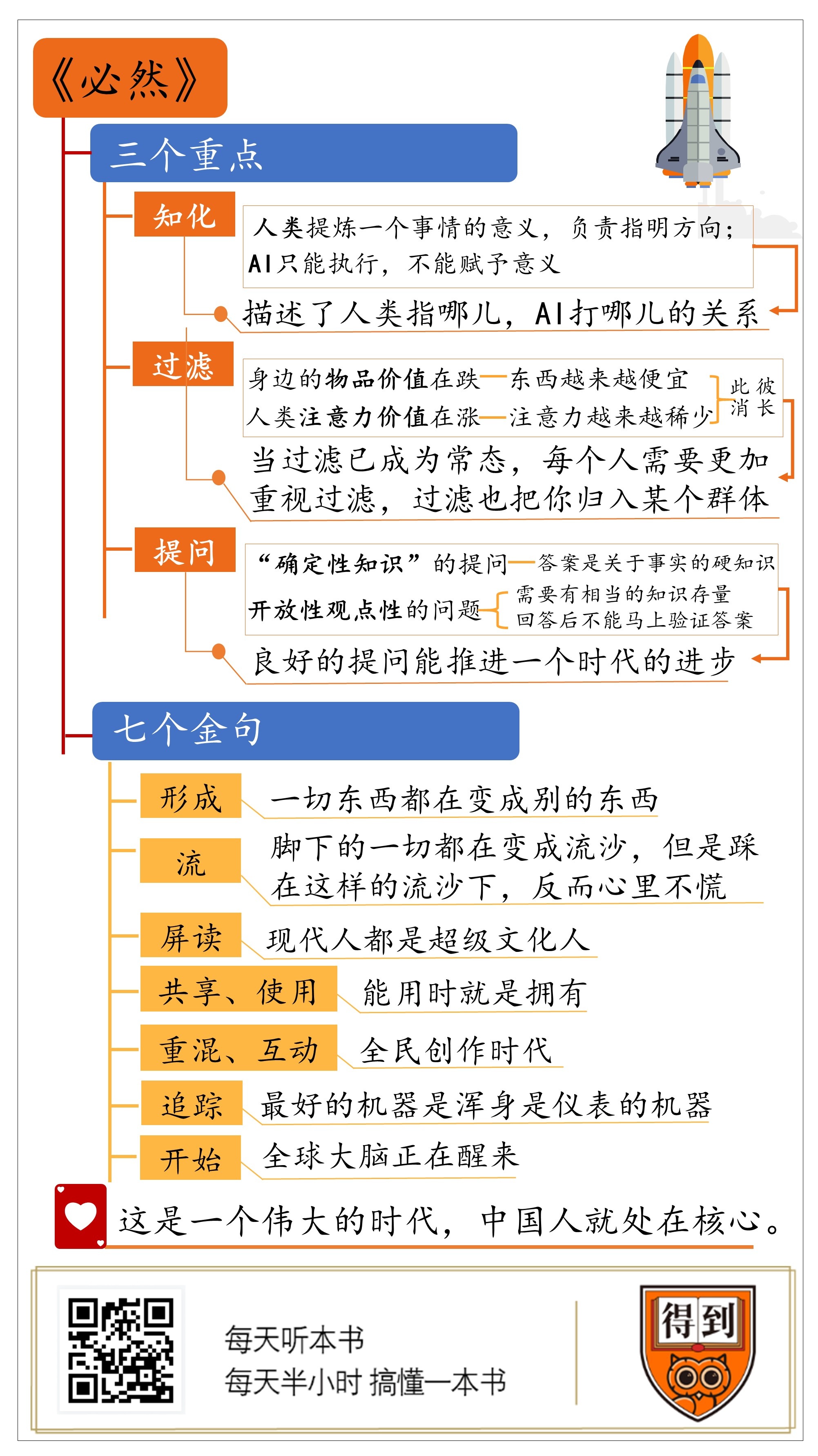

在《必然》这本书里,KK用12个关键词,给我们预测了这个世界发展的方向。这12个关键词分别是:形成、知化、流动、屏读、使用、共享、过滤、重混、互动、追踪、提问、开始。

核心内容

我们重点讲三个关键词:

1.知化:人类和人工智能的关系就是,人类制定方向、寻找意义,人工智能拼命努力。这个过程就是知化。

2.过滤:过滤每时每刻都在发生。我们不光在过滤信息,我们本身也被过滤这个行为分层和过滤了。

3.提问:这是一个靠好问题驱动的时代,一个好的问题比一个好答案更有价值。

另外还有9个关键词,我们也会简略解释它们。

你好,欢迎你每天听本书。今天要说的是凯文·凯利的《必然》。

凯文·凯利也经常被人简称为KK,他是一个未来学家,这么多年,他一直在做一件事情,就是观察自然界的规律,然后判断人类未来的趋势。1994年,KK出版了一本趋势判断的著作,名为《失控》。这本书对未来事情的预测之准,以至于如果你现在看的话,你就有种错觉,就是这是不是一个今天的人穿越回1994年写的书。后来,KK又连续出版了《技术元素》和《科技想要什么》,这些书的影响力都很大。可以说,KK是当今世界科技趋势预测的第一人。

而今天我们要说的这本《必然》,你听,必然,KK使用了一个前所未有的肯定语气,给我们指示了这个世界发展的方向。这本书,是对前边几本书的一个内容总结,同时也加入了这几年作者的最新思考。

下面,我们就一起进入《必然》。我先来给你介绍一下,这本书原本的篇章结构。

原书一共是12章,每一章都是一个动名词。就是英语里的ing形式。12个动名词就是《必然》要说的12个观点,分别是:形成、知化、流动、屏读、使用、共享、过滤、重混、互动、追踪、提问、开始。

好,这是原书结构。而我们这个音频,分成3个大部分。首先,会帮你把这12个章节,重点挑选3个对我来说启发最大的点,详细来说说,相当找3个话题,争取做到单点打透。但剩下的那9个章节,东西也都很好,我帮你提炼成7个金句,把那些章节的大致观点也告诉你。最后,针对整部书,我个人提出2个感受,和你分享。

所以,我们这个音频是用3个数字组成:3个重点,7个金句,2点个人感受。

我们先来看三个重点,分别是:1、知化;2、过滤;3、提问

我们生活的时代,是一个人工智能快速兴起的时代,我们每个人,都应该找到自己面对人工智能的方式。

KK认为,我们面对人工智能的正确方式,应该是知化。知化,知道的知,变化的化。意思是,人类应该让人工智能知化。在KK看来,人工智能是没有感知世界的能力的,它不知道该去感知什么,人类负责给它指出一个方向,让人工智能去感知,去做出具体的动作。

关于什么是知化,KK在书里举了一个例子。我们知道,现在AI的人脸识别技术已经很成熟了。AI能在一个几千万张照片库里,或者在一个车水马龙的车站的监控视频里,快速就定位出一个人。在这方面,AI的能力比人类厉害太多了。好,但是,我们要问,你为什么偏偏要找这个人呢?那完了,AI永远也回答不了这个问题。它只能执行,但是不能赋予意义,而只有人类才能赋予事物意义。

比如说,定位一张脸,因为这是我喜欢的女孩,我希望把她出现在任何一张照片里的容颜都凑齐。另外,一个刑警可能也在同时,寻找一张脸,一个连环杀人犯,警察必须锁定他的行踪。人工智能做的是同样的动作,但是背后的意义是人类赋予的。提炼一个事情的意义,并且让AI去执行,这就是一个知化的过程。

那想明白这点之后,人类和人工智能就可以更好地进行一个分工了。

人类在计算、统计、大数据分析这些方面,不可能追的上了,就彻底放弃吧。人类最重要的职责是寻找意义、提供想象力、赋予思想价值。而在这些方面,AI完全不行,可以说在短期内,也基本放弃。而AI要做的事,就是在不停地提升自己的执行力:计算速度更快、分析能力更强大。所以打一个比方,人类和AI的关系,有点像警察和警犬的关系。人类警察负责决定什么时候动用警犬,比如什么样的级别的会议需要动用警犬,检查什么东西,是检查炸弹还是毒品。而AI就是警犬,它在分辨气味,这一点上的感知能力,远远超过人类,这也是一种智能,一种非常具体的智能。所以,知化这个词描述的,就是人类和AI,就是这么一个人类指哪,AI打哪的关系。

那说到人类对AI的知化功能,我给你补充一个人类和AI最典型、最成功的一次知化性的合作,就是人类对于黎曼猜想的证明过程。

在世界数学界,有一个公认的难题叫黎曼猜想,直到2018年黎曼猜想还没有被证明。不过,虽然人类不能把这个猜想来一次一次性的证明,但人类找到一种办法,通过计算出一种叫非平凡零点的数字,只要证明无穷多的非平凡零点都符合黎曼猜想,就等于无限逼近黎曼猜想了。关于什么是非平凡零点,你只需要明白它是一种非常难算的、循环出现的数字就行。

但是,这个非平凡零点太难算了。提出黎曼猜想的黎曼本人,他用一生只算出了3个。后来,好多个天才数学家把毕生精力都用来计算这个数字,人类在80年的时间里,计算出了138个。但是这才到哪啊,要侧面去证明黎曼猜想,要把这个数字无穷逼近正无穷才好。这时候计算机出现了,而人类做的事情,就叫知化,说白了就是指挥计算机,你就朝那个方向去计算,给我往死里算,算出来的结果就是有意义的。

结果到2004年,计算机现在已经把非平凡零点计算到了10万亿位,而且,所有这些非平凡零点,全都符合黎曼猜想。而在黎曼猜想的基础上,人类又推导出了160多个数学公式,而且现在看起来,宇宙里天体的运行轨迹,内部可能都暗合黎曼猜想。所以,这个合作是非常成功的,也非常有意义。

那我们看,这个例子就符合KK希望表达的观点,人类负责用想象力,提出猜想,给出方向。这个事最核心的、也是最厉害的,还是黎曼。因为计算机没有想象力,AlphaGo再厉害,他也拿不出一个AlphaGo猜想。AlphaGo要干的事情,就是接受人类的知化,然后进行暴力的计算和执行。

好,这就是知化这个章节,KK希望表达的意思。那想明白这点之后,对我们有什么意义呢?我觉得这让我们明白,赋予意义、提供想象力这点有多重要,AI是同样的AI,计算能力都很强。你提出一个张三猜想,他提出一个李四趋势,然后让AI去计算,我们比拼的是选择研究方向的能力。

好,这是我们第一个细讲的词,知化。

在这个章节的一开始,KK提出了一个发现,他发现有两个重要参数,一个在涨,一个在跌。

跌的是我们身边的物品的价值。2002年,国际货币基金组织发表的一份报告指出:“在过去的140年里,实体商品的价格呈现出下降趋势,大约是每年下降百分之一。”说白了,就是东西越来越便宜,这是一个未来的趋势。涨的是我们每个人的注意力的价值。在1995年,我们每在媒体上花一小时,商人平均愿意出2美元购买我们的注意力。而2015年,在计算过通货膨胀之后,这个数值上涨到了3.37美元,增加了70%。

那,这就是一个此消彼长的趋势。我们能享受的东西越来越多,越来越便宜,但我们的注意力越来越稀少。所以,有一种机制就必然出现了:过滤。

KK在书里举了一个例子,现在这个世界的事物是如此之多,至于有的时候加3层滤网都过滤不过来了。

在美国有一套书,叫做《西方世界的伟大名著》。请注意,这套书已经有三个过滤条件了,第一西方,第二名著,第三,伟大。但是三层滤网过滤之后,这套书有多少字呢?还有2900万字。谁有时间看完呢?所以我们必须得加第四层滤网,那这个时候,由谁来解读就很重要了,比如名人张三拉出一个书单,李四拉出一个书单。

好,那发展到这一步,过滤这个动作就不那么简单了,不再是把物质精华化的过程了。因为在这个过滤的时候,对过滤条件的选择催生了另外一种东西,叫做:鄙视链。

喜欢张三的人和李四的人,都会认为自己拿到的这份书单更能代表西方世界的伟大著作,并且双方可能还会产生分歧,还可能互相攻击。其实,我们看到,我们生活里的好多鄙视链,都是因为过滤而产生的。

衣服太多了,我们要过滤,有的人选LV,有的人选街边货,鄙视链产生了。视频太多了,我们要过滤,有的人在看抗日神剧,有人看英剧,鄙视链产生了。

所以,KK得到一个推论。当过滤本身已经成为一个常态的、必须做的事情的时候,你需要做的,反而不是轻视过滤,而是更加重视过滤。因为过滤这个动作正在把你归入某个群体之中,这个功能是你必须要重视的。这个过程,不光是你主动去过滤,你自己的一些无意举动,其实也在被人过滤。

KK在书里举了另外一个例子,比如,广告商希望把产品推送到精准的客户身边。商家利用大数据分析,在把我们分成很多层级,给我们贴很多标签,我们也被纳入到商家的鄙视链里。KK在书里举例的时候,为了给美国人讲清楚这个背后的大数据分析过程,他还费了很多口舌。但对于我们中国人来说,一说朋友圈广告你就明白了。我们知道,微信会根据你的身份和消费能力的差别,给你推送不同的广告。我们都见过,有好多朋友在一个朋友圈的广告区里群聊,如果这是一款豪车的广告,大家会在里面打招呼,哎呀,你也在这里,好荣幸,看来我们是一伙的。鄙视链形成了。但这个群体,不是我们主动选择的,是被系统自动分配的。

KK希望通过这个段落告诉我们的就是,你每做一次过滤的动作,其实都在塑造你这个人的形象,你都在无形之中归入了某个群体里。

所以,这是一个有一点反常识的结论,我们表面上是在选别人,在过滤别人,但是每过滤一次,我们自己也被选择了,也被动地被过滤了。这是这个时代的一个新特点。

好,这是第二个词,过滤。

在过去,我们总是喜欢说下面这几种表述,像:这个事情有没有定论啊,这个事情专家这么看,有没有得到证实,或者这个问题的标准答案是什么啊。

但是KK表明,这不是我们在未来做得最酷的事情。在未来,我们不应该把一个问题和一个答案变得固化,我们应该做的,是提出一些开放性的、没有标准答案的问题。

KK在书里说了一个数据,每年,人们在网上的提问多达2万亿个。2002年进行的一项研究表明,每个美国成年人平均一天在线就4个问题寻找答案。

KK说,这些问题,一般分成两种,也可以称为两个阶段的问题。第一个阶段,我们可以称之为,“补充确定性知识”的提问。比如说,兔子是胎生还是卵生,这个问题的答案就很相对简单,它的答案是关于事实的硬性知识。而第二阶段的提问,我们可以把它称为,开放性的、观点性的问题。比如,兔子为什么没有成为人类最主要的肉食动物?这种问题有下面几个特点,首先,它需要一个人有相当的知识存量,你要熟悉人类饲养动物的要求,要熟悉兔子的生理特点。而且在回答之后,还不能马上对答案进行验证,因为它往往是跨空间、跨时间的问题。

比如,KK在书里举了一个这样的问题,请问:宇宙会一直膨胀下去吗?这是一个典型的这样的问题,它需要大量的背景知识,又无法验证,它能激起极大的讨论。在今天,这样的问题,是最激发我们社会进步的,它就像一场头脑风暴,能把知识都搅动起来,随意地拼接组合。

KK解释,为什么在今天的世界上,第二种问题越来越多了。这是因为第二种问题必须以大量已经回答了的第一种问题为基础。在过去,人们一说到什么问题,第一反应就是问老人,因为社会主流的保存知识的方式就是人脑,就连书本都很少。但人脑是分散的,有的知识在一个中国人的脑子里,有的知识在一个美国人的脑子里,大家没有连接,没有比对,也没有纠错和信息更新。在这么一个知识破碎飘零的世界里,很难产生第二种问题。

但现在随着互联网的发展,把那些掌握在各种匠人、各种高手心里的知识都拿到互联网这一个平台上了。有这么多知识摆在桌面上,就为回答一些大问题提供了可能。

这是一个提问的时代,良好的提问能推进一个时代的进步。

那,我们怎么才能判断一个问题是不是好问题呢?KK在书里提出了这么7个标准:

1.一个好问题值得拥有100万种好答案。

2.一个好问题能开启一个学科,比如爱因斯坦小时候问的那个问题:“如果和光线一起旅行,你会看到什么?”这个问题开启了相对论、质能方程E=MC2以及原子时代。

3.一个好问题能生成许多其他的好问题。

4.一个好问题不能被立即回答。但在日后的时间可以一直被回答。

5.一个好问题出现时,你一听见就特别想回答,但在问题提出之前不知道自己对此很关心。

6.一个好问题处于已知和未知的边缘,既不愚蠢也不显而易见。一个好问题不能被预测。

7.一个好问题将代表受教育的头脑。如果AI能问出这样一个问题,那将是AI全面超过我们的时候。

好,上面是我从12个词里重点选出的3个点。下面我们来看看其他9个点,能总结成哪7个金句。

首先,为什么9个关键词是7个金句,而不是9个呢。因为KK有的地方用其他两个词,一起说明了一个意思。下面我一一来看:

第一个词:形成,Becoming,总结一个金句就是,这个世界上的一切东西都在变成别的东西。一些原来我们认为定义非常清晰、外延非常明确的东西,开始变得不那么固定,任何物体的确定性都在降低。

第二个词:流,Flowing,用一句话来总结这段的意思:我们脚下的一切都在变成流沙,但是踩在这样的流沙上,我们反而心里不慌。

这么说稍微有点虚,我给你举一个书里的例子。KK说,他如果要看电影和听歌,他首选的渠道是 Netflix 和 Spotify 。我们知道,这是两个在线服务平台,电影既没有下载到电脑里,也没有 DVD ,等于你是不拥有它的,但是这两个平台是可靠的。KK说,虽然他仰仗的是流,但是他觉得很踏实,这就是这个时代最好的拥有。

第三个词:是屏读,Screening。用一句话来总结这个词,就是:我们每个现代人,都是超级文化人。为什么这么说,因为我们现在每个人的阅读量,和我们祖先相比,是几百倍、几千倍的超过他们。古人只能阅读实体书,而我们生活在一个到处都是信息的世界,在我们身边,到处都是屏幕,电视、电脑、电影、手机、电梯广告、路边大屏幕、ipad,不知不觉地,光看阅读量的话,我们每个人都是非常有文化的人。

第四、五个词:共享、使用。这两个章节其实说的是同一个事情,这个段落的金句是:能随时用就是拥有。KK认为,是时候改变一下我们对“拥有”这个概念的理解了。过去,拥有的意思不仅是:我想用就能用,还得是,别人想用不能用,只有我能用。而现在,应该改成,如果你随时用,那就是拥有。在这本书里,KK举了uber的例子,可能对于中国人来说,这点我们更能理解,共享充电宝、共享单车、共享汽车,这方面我们的实践比美国人还要远。

第六、七个词:重混和互动,这说的是一件事情,我们放在一起说。这两个词的金句是:欢迎来到全民创作时代。在过去,艺术家创造一种作品,它在时间上和空间上就是固定的,比如说蒙娜丽莎,它就在那里。但是现在,我们正迎来一个重混和互动的时代,就算那个蒙娜丽莎在那里,各种人也会对它进行修改、混合和重新塑造。一个产品,一个艺术品,有两次完成的时刻,第一个时刻,是从艺术家手里完成的那一刻;第二个完成的时刻,是人们对它失去了兴趣,不再继续在它身上添砖加瓦的那一刻。

第八个词:追踪,金句是:最好的机器是浑身是仪表的机器。这个追踪指的是,如果某个东西时刻在向外发出它的各种参数和信号,它就是好的。但如果它沉默,凝成一坨,不反馈,不向外公布自己的数据,它就不是一个好东西。实时追踪大量数据有两大好处:第一是反馈感好,随时微调。第二是反馈节点多,一旦出了问题,马上知道问题出在哪里。最可怕的东西,就是反馈黑洞。

第九个词:开始,金句是:一个全球大脑正在醒来。我们看这本书里的第一章,叫形成,这个词其实和最后一章,叫开始,是一个遥相呼应的关系。KK认为,一种全球行动大脑正在升起,它就是70亿人类和所有机器、设备、生物组成的全球化心智。这个观点KK在之前的几本书里也都提及了。在他看来,在人类社会的上方,正在形成一种新的生命,我们是无法理解它的行为的。

好,那说到这,原书的12个章节,就全部给你介绍完了。我给你再念一遍:形成、知化、流动、屏读、使用、共享、过滤、重混、互动、追踪、提问、开始。

最后,我来和你分享我看完这本书的两点感悟。

第一个感悟,是一个问题:为什么KK预测的趋势总是那么准确?

这是因为KK是在用研究生物进化的视角来看待我们这个世界技术的进步。地球上,有一条长达三十多亿年的逻辑演化链条,这可能是目前我们人类能观测到的,最漫长、最史诗般的演化历程了。这就是生命的演化历程。而KK就是在对比生命的历程,来预测技术和科学的未来。马克·吐温说过,历史不总是重复,但它总是押韵。

从第一本书《失控》开始,KK就一直用一种拟人化的方式在研究科技,从他这几本书的书名就能看出来。第一本书叫《失控》,他分析了生物体存在的特点。KK认为,生命的特点就是分布式的、随意性很强的,并没有一个什么统帅在指挥着生命,生命的演化全凭大家的误打误撞。正是这种松散的、去中心化的组织形式,才构成了生命。所以这本书KK起名叫《失控》。而第二本书《技术元素》,KK给世界上所有的科学技术,统一起了一个名字,叫技术元素。KK给技术赋予了人格,在这本书里,介绍了技术元素的各种特点。可以说,这是人类给科学这个生命体的一个画像。而第三本书,叫《科技想要什么》,这个意思就更明确了,你看,它不光是一个独立的个体,而且它还有需求,它希望这个世界朝一个方向去。

所以,KK之所以预测得准,是因为他找到了一个正确的对标物。他先考察生命的特点,再把科技的发展想象成一种生物,所以他能预知事物发展的未来。

我的第二个感悟是,这是一个伟大的时代,这一次,我们中国人就处在核心。

作为一个中国人,我们在学习历史的时候,总有一种感觉,就是很久很久以前,我们特别特别牛,汉朝啊,唐朝啊,宋朝啊,一直到明朝,我们都在历史的中心。但是当世界形成了一种主流的中心之后,我们好像就有点成了边远地区。后来的启蒙运动、文艺复兴、工业革命、战后的电气革命,我们都没赶上。

而眼下,KK认为,一次更大的、更猛烈的时代滚滚而来,就是以互联网技术为核心的全球化进程。而这一次,我们中国人不光是赶上了,而且我们就身处其中,我们在风暴的暴风眼里,和整个风暴一起转动。

1994年,当KK出版第一本书《失控》的时候,对当时的中国人来说,好多书里说的东西,确实有远在天边的感觉。但今天再看《必然》,你看我刚才说的很多例子,KK稍微一说,中国人马上就懂了,啊,共享经济,KK还和美国人解释半天,我们一听,共享单车不就是这样吗,这个我懂。我们已经在身体力行了。为什么会这样?是KK退步了吗?不是,KK仍然是这个世界上最厉害的趋势专家,是中国进步了。我们正走在时代前沿。

所以,在我读完了《必然》之后,我感到这是一个伟大的时代。这一次,我们不光是在迎接未来,我们在亲手打造未来。这一次,我们不光是清晰地看见趋势,我们就是趋势。

撰稿、讲述:怀沙 脑图:摩西

划重点

1.使用AI的正确方式,是人类提出猜想,给出方向,寻找意义;AI进行计算、分析。

2.当过滤成为常态时,你需要做的不是轻视过滤,而是更加重视。我们表面上是在过滤别人,但是每过滤一次,我们自己也被动地被过滤了。

3.在未来我们不应把问题和答案固化,应该提出没有标准答案的问题。这是一个提问的时代,良好的提问能让时代进步。