《将心注入》 小云解读

《将心注入》| 小云解读

关于作者

霍华德·舒尔茨,曾任星巴克董事会主席、首席执行官,现已退休。他带领星巴克从小到大,被称为 “咖啡界的比尔·盖茨”。后来,他将经营心得整理成书,著作有《将心注入》《一路向前》。

关于本书

星巴克从一个美国西海岸的小生意,仅仅用了十几年就成长为北美咖啡连锁巨头,创造了巨大的商业成功。本书由“星巴克之父”霍华德·舒尔茨所著,是了解星巴克经营之道的第一手材料。在本书中,舒尔茨回顾了创业历程,记录了星巴克从小到大,从西雅图起步到遍布北美的发展全过程,并总结反思了经营的得失感悟。

核心内容

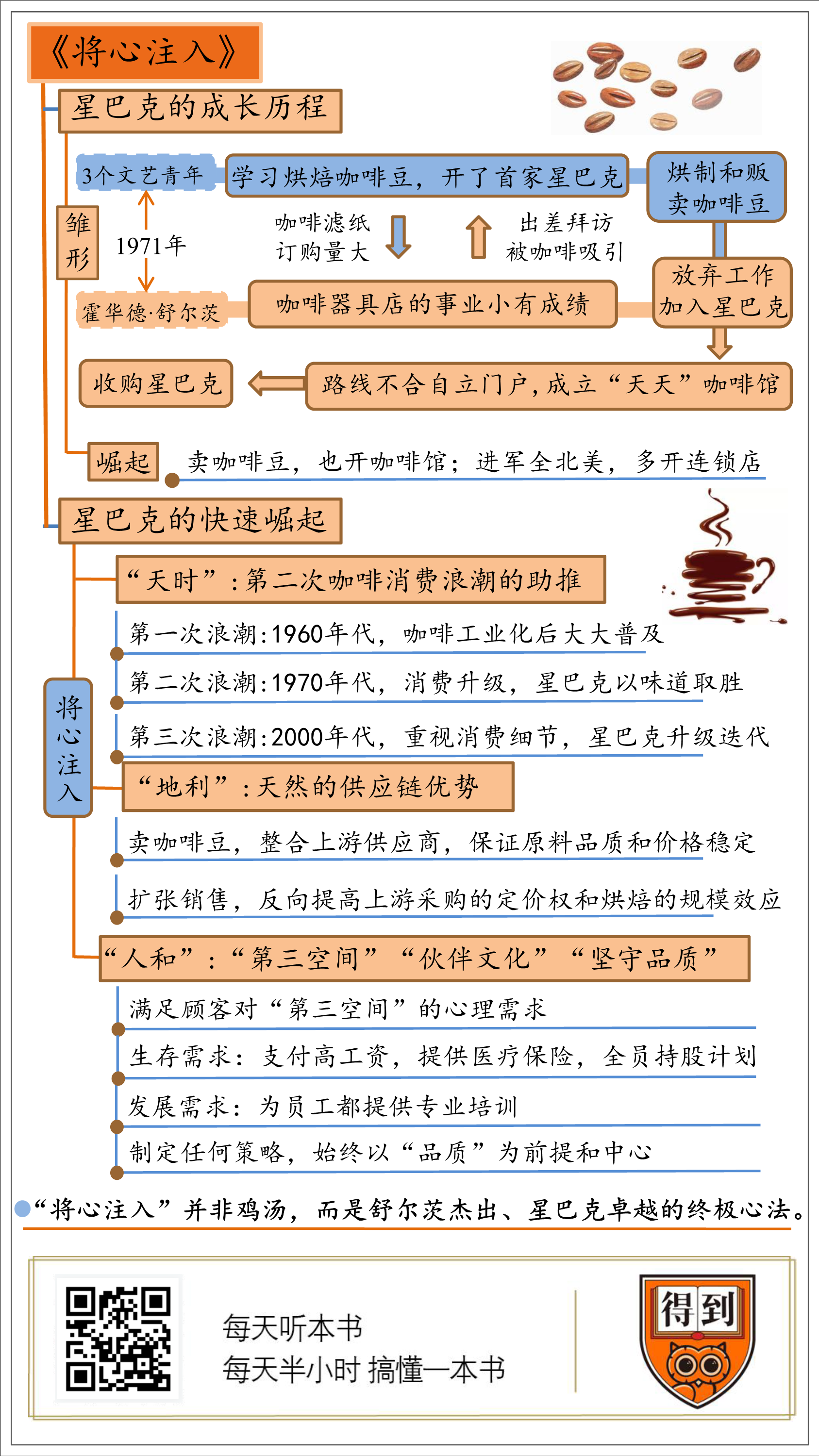

一、星巴克崛起的“天时”:借助了咖啡消费第二次浪潮的大趋势。

二、星巴克崛起的“地利”:从一开始就整合了供应链。

三、星巴克崛起的“人和”:第三空间、伙伴文化、坚守品质

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是“星巴克之父”霍华德·舒尔茨自己写的书,书名叫做《将心注入》。星巴克从一家卖咖啡豆的门店,成长为风靡全球的咖啡店连锁巨头。如今在全球已经拥有将近3万家门店。这本书就是对星巴克成长史的重要回顾和总结。星巴克是如何一步一步成为现在这样的连锁巨头的呢?这本书将给你答案。

要回答这个问题,可以说没有比霍华德·舒尔茨更适合的人选了。舒尔茨亲手把星巴克从小生意经营成一个巨头,所以被称为“星巴克之父”。他写的这本《将心注入》,不光记录了自己创业的过程,也融入了自己的总结和反思,是我们了解星巴克成长过程的一手材料,最有价值。

这本书成书于1999年,在那个时间节点,星巴克已经在北美取得了成功,正着手积极推进全球化战略。星巴克的经营模式和企业文化已经基本稳定。所以这个时期来回顾和反思成长过程,对于理解“星巴克是怎么壮大的,又为什么会迅速壮大”的问题,可以说非常有意义。我们的解读呢,会先给你介绍一下星巴克从初创到迅速壮大的历程。然后分析和总结一下,星巴克的迅速崛起有哪些关键原因。

咱们先来说说星巴克的成长历程。

星巴克最开始并不是个咖啡馆品牌,舒尔茨也并不是完全意义上的“星巴克之父”。为什么这么说呢?这就要从星巴克的品牌初创说起。

星巴克这个品牌,最早是1971年在西雅图创立的。最初的三个创始人,两个是老师,一个是作家,其实是三个文艺青年。他们三位是大学同学,从读书时就一直喜欢买某家烘焙店烘制的咖啡豆。因为喜欢,三人决定干脆学习如何烘焙咖啡豆,自己开家店。学成出师后,就开了第一家星巴克。所以说啊,星巴克一开始,其实是一家烘制和贩卖咖啡豆的原料商店,并不是卖成品咖啡的咖啡馆。初始创始人也并没有霍华德·舒尔茨。

这个时候的舒尔茨在干吗呢?这时候他还在距离西雅图四千公里外的东部大城市纽约,在一家咖啡器具店工作,事业已小有成绩。有一天,舒尔茨忽然发现,在遥远的西雅图有家咖啡烘焙店,订购的咖啡滤纸数量特别多,甚至超过了梅西百货这样的大商场。这太不寻常了,因为咖啡烘焙店用滤纸,通常只是用来随便做几杯咖啡,让顾客品尝。可是这家店订购了这么大的量,要么是这家店太火爆,要么就是其中有诈。于是舒尔茨决定出个差,拜访一下这家大客户。估计你也猜到了,这家店就是卖咖啡豆的星巴克。

舒尔茨到了星巴克以后,立即被店里的咖啡豆征服了,感觉自己以前喝的那根本不叫咖啡。回到纽约以后,他也无心工作,一喝起咖啡就想起星巴克,就跟着了魔一样。同时,舒尔茨也发现,星巴克虽然烘焙的咖啡豆水平很高,但销售啊管理啊这些方面还比较欠缺。于是他决定放弃自己纽约的工作,到西雅图,加入星巴克。入伙没多久,舒尔茨就和三个创始人出现了路线分歧。舒尔茨提出了两条发展路线:一个是不仅卖咖啡豆,也开咖啡馆、卖成品咖啡;另一个是不要局限于西雅图,要开始进军全北美,多开连锁店。那个年代,烘焙店和咖啡馆还是泾渭分明,全国性的店也没有先例。这样做风险巨大,又需要大量的资金支持,三个创始人坚决反对。

但舒尔茨坚信连锁咖啡馆大有前途,于是他自立门户,成立了自己的“天天”咖啡馆,贯彻自己的路线。这之后没两年,星巴克遇到了财务困难,“天天”咖啡馆还收购了星巴克。只不过合并后的企业,不再叫“天天”,而是采用了“星巴克”这个更有辨识度的名称。到这,才有了我们今天所说的“星巴克”的雏形。

新公司同时继承了两家业务:既出售咖啡豆,也是咖啡馆,一直到现在。今天我们看到的星巴克LOGO图形也是在这时确定的:图案采用了原来星巴克LOGO中的海妖塞壬,颜色则采用了“天天”咖啡馆LOGO的绿色底色。在之后的几十年里,虽然星巴克的LOGO重新设计过很多次,但绿色的底色和“海妖塞壬”这两个要素一直保留了下来。这一年是1987年,可以说,到这时,星巴克才算是真正确立了发展模式,明确按照舒尔茨当初制定的两条路线来发展。从这一点上来说,舒尔茨堪称“星巴克之父”。因为正是他,一手塑造了我们现在看到的星巴克。

从此之后,星巴克在舒尔茨的经营之下,迅速扩张。仅仅用了4年,就在北美拥有了140多间门店,每年销售的咖啡豆超过1000吨,并成功在纳斯达克上市。上市后的星巴克继续高速增长,当年股价上涨就超过70%。星巴克的新店总能在一到两年就迅速实现盈利。这样良性循环,星巴克不断开设新店,收入和利润也一路走高。同时,星巴克推出的新产品也表现亮眼:比如为了应对夏季冷饮需求推出的“星冰乐”,可以说取得了空前的成功,到现在还是星巴克最重要的收入来源之一,每年贡献的收入超过20亿美元。再比如和百事集团合作开发的瓶装咖啡,还有结合细胞高分子技术的黑科技速溶咖啡VIA,也都因为口感明显好于大多数同类产品,而广受欢迎,销量逐年上升。到这本书结束的1999年,星巴克已经在舒尔茨的两条路线上取得了成功,成为了拥有近万家门店、多个畅销产品线的北美连锁巨头,并开始计划向全球进军。只用了十几年就做到这种程度,可以说是迅速崛起了。

你可能要问,星巴克为什么会这么快地崛起呢?接下来我们就来分析一下原因。

星巴克发展这么快,可以说是天时、地利、人和综合作用的结果。咱们接下来就分别说说。

先说“天时”。星巴克崛起的“天时”,和咖啡消费的“三次浪潮”有关系。虽然咖啡是一种历史悠久的农作物,但被大规模地消费,还是最近一百多年的事。这一百多年的发展历史,又可以分成三波,被称为“三次浪潮”,这里我简单给你说说。

第一波呢,主要是20世纪初期到1960年代,这一波崛起的典型企业之一,就是雀巢。第一波浪潮的特点是速溶咖啡迅速流行。咖啡本来是运输、制作成本都比较高的饮料,但是速溶咖啡的发明,让咖啡实现了工业化、标准化生产,成了主流饮品。这一波浪潮的意义在于,咖啡这种农业产品完成了工业化,大大推进了咖啡的普及。不过,速溶咖啡味道还是比较寡淡,等到咖啡普及之后,人们肯定不满足,所以差不多从1970年代开始,咖啡消费的升级需求越来越明显,出现第二次咖啡浪潮。星巴克就是在这个时期成长起来的。

这第二波浪潮的特点呢,是人们不仅仅要喝咖啡,还开始对咖啡的口味提要求,是偏酸还是偏苦啊,是拿铁还是卡布奇诺等等。结果,必然是咖啡豆烘焙店和咖啡馆开始崛起。就是这一波浪潮,把星巴克推上了浪潮之巅。星巴克的诞生和成长,可以说无论是时间上还是路线上,都完全契合了这一波浪潮。这就是星巴克迅速崛起的“天时”。

顺带说一句,从2000年开始,咖啡消费出现第三次浪潮。人们开始更讲究咖啡豆的产地、品种、烘焙手法、冲泡手法等等细节。比如要一杯“滴滤式冲泡的、埃塞俄比亚产的、中度烘焙的、耶加雪啡品种的咖啡”,这种以前少数发烧友的需求,逐渐成了气候,助推了大量精品咖啡馆的出现。当然,星巴克在这个期间也进行了升级迭代。我们现在看到,星巴克店内销售的咖啡豆已经细分到品种、产地、烘焙方法,提供的饮品也增加了单一品种的精品咖啡,就是在适应和满足这一波浪潮的要求。不过,这本书的内容只到1999年,这些都是后话了。

说完了“天时”,我们再来说星巴克崛起的“地利”。星巴克崛起的地利是,它从发力扩张的开始,就是一家整合了供应链的企业。这一点对于餐饮企业来说太重要了。

餐饮行业的技术门槛通常不高,产品的可替代性却很强。要想持续盈利,一要味道好,二要保证品质稳定,这样才能快速占领消费者的味蕾,让消费者形成口味习惯。这两点想要兼顾,非常具有挑战性。包子铺的包子好吃不难,十年如一日的好吃就比较难了。而要是想迅速扩张,开大型连锁,则是难上加难。如果只是在某个区域开几家店,拼口味就够了。如果要开大型连锁,那就必须有很高的供应链管理水平。就像要开一万家包子铺的话,肉、菜、面、工艺流程都必须有系统的管理控制。星巴克的迅速扩张,很重要的一点就在于它先天在供应链管理上具有优势。刚才咱们也说了,星巴克在大举扩张之前、刚有个雏形的时候,就既经营咖啡馆,又卖咖啡豆,等于说是上游供应商已经提前整合了进来。这样一方面,星巴克快速扩张的时候,能保证品质和价格稳定的咖啡豆供应,解决了后顾之忧;另一方面,不断扩张的销售,又可以反过来提高上游采购的定价权和烘焙的规模效应。因为具有这种先天优势,保证星巴克能兼顾品质和快速开店。既能迅速占领市场、攻城略地,又能同时保持口味稳定、保住城池不丢。星巴克迅速崛起,和这点“地利”优势也是分不开的。

不过我们都知道,天时地利只是一方面,商业成功说到底还得靠经营,也就是得靠“人和”的因素。星巴克也不例外。虽然切合了潮流,也有先天的优势,但真正让星巴克迅速崛起的,还是舒尔茨经营有方。

那么问题来了,到底哪些经营策略成就了星巴克呢?对于这个问题,舒尔茨自己的回答,概括起来就是这本书的书名:“将心注入”。说到这估计你可能有点不耐烦了,“将心注入”算什么经营策略?这也太虚了吧。没错,乍一听,谁都会觉得这句话有点像“鸡汤”,有点虚。但是,跟着舒尔茨反思和总结之后,你就会明白,“将心注入”这四个字还真的就是一个高度概括的总结。星巴克成功的“人和”就在这四个字之中。

要解读星巴克成功的“人和”,有三个特别重要的关键词值得你记住:一个是“第三空间”,一个是“伙伴文化”,还有一个是“坚守品质”。

先说这第一个关键词:“第三空间”。第三空间是什么意思呢?指的是这样一个空间,既不是职场,又不是家里;既不那么商务,也没有那么随便的一个空间。这个词是美国社会学家奥登伯格最先提出的,他写了一本书,专门论述了“第三空间”。大意是说,人们特别需要这样一个空间:几个朋友在这一起聚聚会、聊聊天,可以非常放松,不必那么拘谨。如果是自己一个人,也能够在这个第三空间里静静,忘记俗世烦恼。“第三空间”是人们生活质量的体现,生活质量越高,对“第三空间”的需求就越大。像我们现在,这种“第三空间”已经很多了,像啤酒村啦,K歌店啦,酒吧啦,公共图书馆啦,都可以算是“第三空间”。当然,咖啡馆也是特别典型的“第三空间”。而星巴克的成功,就在于它满足了人们对“第三空间”的心理需求,营造了一个这样的环境。

咱们刚才也说了,星巴克刚有雏形那会儿,正是第二次咖啡浪潮的起点。那时候咖啡馆这个生意刚兴起不久,还在发展中,人们对喝咖啡这个事的理解和我们现在的理解也很不一样。那时人们对咖啡的主流需求,才刚刚到口味提升这个阶段,高品质咖啡豆就能满足。但舒尔茨觉得这还不够。他认为喝咖啡不应该只是买一杯饮料喝一喝那么简单,而应该是一种深沉的浪漫。之所以要开咖啡馆,就要让顾客能在这里感觉到这种浪漫。舒尔茨心中的咖啡馆,要有深色的装潢、舒适的座椅、舒缓的音乐。人们在这里不仅仅是品尝一杯美味的咖啡,更是享受一种幸福感觉。要创造一种人人都负担得起的奢侈,无论你是白领还是蓝领,都可以花上十五分钟,在星巴克放松自己,感受一种“心远地自偏”的舒适。如果是三五好友,星巴克则更是一个绿洲,让交流更轻松,更充满感情。

舒尔茨的这个经营理念,在当时可以说是很创新、很超前的。星巴克就这样一下出了名,迅速流行了起来。后来很多关于星巴克的分析都会把“第三空间”作为成就星巴克的重要关键词。虽然实际情况确实如此,但舒尔茨就在书中说,自己当初可并没有想过什么“第三空间”。在他看来,他只不过是发自内心地认为喝一杯咖啡就该这样。他自己想要什么样的体验,就给客户什么样的体验,就这么简单。虽然旁人的总结也很有道理,但舒尔茨自己对这个成功策略的总结,最终还是回到了“将心注入”四个字。说到这,可能你也感受到了,这四个字并不只是简单鸡汤和口号了。

除了“第三空间”以外,成就星巴克的第二个关键词,是“伙伴文化”。如果光从字面来看,这个“伙伴文化”也没什么新奇。现在很多企业都会用“伙伴”来称呼员工,想建立一个融洽的协作环境。但如果你认为星巴克的“伙伴文化”也只是到这个程度,就大错特错了。在舒尔茨看来,“伙伴”不仅仅是一个称呼那么简单,他要的是一种真正的相互尊重。

舒尔茨出身于一个蓝领家庭,见多了冷冰冰的雇佣关系,也受够了这样的关系。他觉得,如果你把自己的员工看做是汽车零件,随时可以拆下来,那他也会用同样的眼光看你。如果你用契约关系来绑着他,他也会这样对你。舒尔茨觉得,即使是咖啡店普通的一个店员,也值得去深深地尊敬。

具体怎么做呢?舒尔茨明白,人对于工作,主要就有两类需求。一类是生存的需求,要挣钱,要养家糊口;另一个需求呢,就是希望能自我实现和自我成长。舒尔茨相信,只有这两点上都做得让员工满意,才能有真正的“伙伴文化”。

那星巴克具体采取了什么措施呢?面对员工的生存需求,星巴克除了支付相对更高的工资以外,还决定给全员提供医疗保险。餐饮行业有个特点,就是员工人数特别多,给全员买保险必然是一笔巨大的开销。加上这个行业人员流动性特别高,还有大量的兼职,给全员买保险就显得特别不划算。所以,大多数企业都是任由“铁打的营盘流水的兵”,不会多花这份钱。

本来星巴克也没必要这么做。但舒尔茨却坚持要给全员买医疗保险。不仅如此,他还提出了全员持股计划。哪怕你只是个兼职员工,只要累计工时达到了“分数线”,也可以获得股权。哪怕持有的只是一小份,也代表了你也是真正的星巴克合伙人。这种全员持股计划,不仅仅在那个年代难以想象,即使在股权激励已经非常流行的今天,也很少有企业能做到这一点。在英语里,合伙人和伙伴都是“partner”,是同一个词。舒尔茨认为,让全体员工都成为合伙人,才是真正让雇员成为了“伙伴”。

说完满足员工的生存需求,再说星巴克怎么满足员工的自我价值和自我成长的需求。星巴克有一个传统,就是持续帮助员工成长,为每一位店员都提供了专业的咖啡师培训。举个常见的例子,我们现在走进星巴克,会看到店员穿着不同颜色的围裙,有绿围裙、黑围裙和咖啡色围裙。这些不同颜色的围裙,就是星巴克店员能力等级的一种认证。最常见的是绿围裙,是普通店员穿的。他们学习了咖啡的相关知识,再通过星巴克一年一度的内部考试之后,才能获得黑围裙。咖啡色围裙就更不得了,需要通过两年一度的、更严格的考试才能获得。能获得咖啡色围裙的人也非常少,每次只有个位数。所以你在星巴克的店里,很少看到穿咖啡色围裙的店员。星巴克这样来鼓励店员们提高自己,成为高水平的咖啡师。除了为店员提供各种各样关于咖啡的课程,星巴克还会举办咖啡相关的技能比赛,组织不同区域门店的店员相互交流等等,为每一个雇员提供自我成长、自我实现的机会。

在这种真诚的“伙伴文化”中,员工自然会以星巴克人的身份为傲。那么光顾星巴克的顾客,也就更能通过店员的服务,体会到愉悦和幸福的体验。这样良性循环,星巴克怎么可能不成功呢?不过,和“第三空间”一样,舒尔茨建设这个“伙伴文化”也不是一种算计。他的想法其实也很简单:如果想让你的顾客体会到全方位的舒适,你就要让服务顾客的店员舒适。那怎么才能让店员们舒适?那就是把他真真正正地当成伙伴,给他们真正的尊重。咱们前边也说了,舒尔茨出生在一个蓝领家庭。他对什么是对员工的尊重体会太深了。他深深知道,把员工当成伙伴还是伙计,区别不在于称呼,而是能不能站在对方的角度,真实考虑到对方的需求。从这一点来说,星巴克之所以形成独特的“伙伴文化”,归纳起来,也还是会回到“将心注入”四个字。舒尔茨相信,只有真诚对待他的伙伴,这些伙伴们才能和他一样真诚对待每一个顾客。

星巴克成功的第三个关键词呢,是“坚守品质”。这里的“品质”两个字,说的不仅仅是咖啡的口味,而是舒尔茨说的那一整套“咖啡的浪漫体验”。“坚守品质”呢,就是说星巴克要坚持给顾客一套不打折、不掺水的舒适体验。

你可能会说,这看上去也没什么特别之处啊,别急,这个“坚守品质”真的就是一件知易行难的事。尤其是餐饮连锁,品质稳定和扩张速度这两件事,几乎就是不可调和的矛盾。咱们刚才也说了,星巴克在供应链方面具备一些优势,但即便如此,也很难保证开上万家店,还保证全方位体验都不打折。毕竟原材料品质稳定,不代表喝咖啡的体验也是稳定的。实际上,虽然“坚守品质”是大多数企业的愿望和目标,但真正在经营中实现这一点的,并不多。星巴克的厉害之处,就在于真的就做到了这一点。现在星巴克在全球已经有了近三万家门店,开在七十多个国家。你随便走进任何一家星巴克就会发现,体验都没有太大差别,非常稳定。那星巴克是怎么做到的呢?答案也很简单,那就是制定任何策略的时候,都以“品质”为前提和中心。

就比如说扩张策略吧。很多连锁企业,都是通过授权加盟的方式来进行的。这种做法可以在资源和人力有限的情况下,快速占领市场,遍地开花。只要设置统一的经营标准,坚持原料由自己控制,似乎品质也不会受到太大影响。但星巴克就不愿意这么做。创立这么多年,星巴克一直坚持开直营店,极少接受加盟。坚持从店面的选址、装修到人员的招聘、培训,统统一手包办。舒尔茨认为,开店扩张,目的是让更多人能得到星巴克的整套咖啡体验。如果不是直营,那星巴克的独特文化就会被稀释,就本末倒置了。当然,后来星巴克为了进入机场、车站这些地方,也不得已开了一些合资经营的店,但星巴克也会订立严格的条款,以自己为主导来经营。而且,一旦具备条件,星巴克也会尽快收购对方的股权,把合营店变成直营店。扩张速度不需要那么激进,因为要“坚守品质”,星巴克始终保持着对每一家店的影响力。

再比如新产品的策划。一般来说呢,要推出一个产品,肯定要先做可行性研究报告,经过一轮轮的成本收益的分析论证。但星巴克的决策,就不是这个思路。像我们今天随时都能买到的大热产品线“星冰乐”,就没有经过复杂的论证过程。舒尔茨说,推出星冰乐的契机其实非常简单。就是开店开到了佛罗里达之后,顾客反馈体验不好了,需要改善。佛罗里达在美国南部,相当于中国的广东省。那地方一年到头没几天不热的,咖啡热饮的体验就很不好。很多客户都反馈说,我们喜欢星巴克这家店,但热的东西实在是喝不下去。面对这些反馈,舒尔茨也没有搞什么分析论证,就是让产品人员调制出了一款冰饮,觉得喝起来不错,就开始小规模投放市场了。然后经过不断迭代、进化,星冰乐从区域供应走向全北美乃至全世界,成为了畅销的产品线。

所以你看,“坚守品质”之所以知易行难,其实是难在具体决策要坚持什么、放弃什么。星巴克的宗旨,就是从内心深处把顾客体验当成最正确、最值得坚持的事。这个关键词也说明,“将心注入”这四个字,就是成就星巴克的“人和”因素。

好了,到这里,这本书的精彩内容也介绍得差不多了,来回顾一下:

首先,我们讲到了星巴克从一间咖啡豆烘焙店到颇具雏形、又到迅速扩张的历程。星巴克只用了十几年,就从小生意成长为咖啡连锁巨头。之后,我们从“天时”“地利”“人和”三个方面,解读了星巴克迅速崛起的原因。所谓“天时”,就是第二次咖啡消费浪潮的助推;所谓“地利”,指的是供应链优势;而创造“第三空间”、“伙伴文化”,始终“坚守品质”这些做法,则是星巴克成功的“人和”。

前边我们说过,这本书就写到了1999年。1999年,是星巴克开始大举全球化的元年,也是进入中国的第一年。到现在,星巴克在中国的门店已经超过了3600家,遍布140多个城市,成为中国最大的咖啡连锁。不过,随着第三次咖啡浪潮的袭来,星巴克也面临着各路竞争对手的强势挑战。除了遍地开花的精品咖啡店,在连锁领域,像英国品牌COSTA、香港品牌太平洋咖啡已是多年对手。除此以外,加拿大咖啡巨头Tim Hortons、日本第一咖啡连锁罗多伦(Doutor)也要进入中国。而这些竞争对手之中最亮眼的,是近年崛起的中国本土品牌Luckin瑞幸咖啡。瑞幸咖啡抛弃了“第三空间”,主打外卖咖啡,一年开出近2000间小型门店,迅速占领了相当的市场份额,成为仅次于星巴克,在中国门店数量第二多的咖啡连锁企业。所以说,未来星巴克是否能在中国市场中保持领先,仍然是个未知数。

不过,无论星巴克未来如何,都不得不承认,舒尔茨是一个杰出的经营者。很多商业观察家不断地分析总结星巴克的成功策略,很多餐饮企业也纷纷对星巴克进行效仿,甚至把舒尔茨的书列为全员必读,就是对这一点的肯定。但不得不说的是,如果研究了半天星巴克,学了很久舒尔茨,得到的还只是一些“战术”层面的策略,研究的还是星巴克某一个或几个成功的要素,那就太可惜了。舒尔茨的故事,实际上是一堂给创业者最生动也最深刻的案例课。他放弃了本来顺顺利利的中产生活,从大都市搬到几千公里之外创业,舒尔茨面对的风险与挑战、牺牲和纠结,是几乎每一个创业者都必须面对的难题。而舒尔茨在跟合伙人出现路线分歧时,选择自立门户的勇气,和他不怕碰壁,不断寻找投资人的耐心和韧性,也是对每一个创业者来说都极需要的品质。创业是一条不归路,创业的路上没有舒适区。因此,创业意味着彷徨,意味着迷茫,也意味着必须坚信、必须顽强。舒尔茨对自己所选道路的信念,对给顾客最好体验的执着,这些才是他的成功之中最有价值的部分。所以说,“将心注入”不是一句鸡汤,而是真正让舒尔茨杰出、让星巴克令人尊敬的终极心法。

撰稿:小云 脑图:摩西脑图工作室 转述:孙潇

划重点

1.星巴克只用了十几年,就从小生意成长为咖啡连锁巨头。

2.星巴克迅速崛起的原因主要有“天时”“地利”“人和”三个方面。

3.“将心注入”是成就星巴克的“人和”因素,也是让星巴克令人尊敬的终极心法。