《大商人》 徐玲解读

《大商人》| 徐玲解读

关于作者

傅国涌,中国当代作家,他特别关注中国近代史以及近代知识分子的命运,主要作品有《金庸传》《叶公超传》等。不过,在这本《大商人》里,傅国涌要探寻的不是中国知识分子的传统,而是中国企业家的传统。

关于本书

中国在晚清民国时期涌现了一批工业巨子,包括:有“实业大王”之称的张謇、有“棉纱大王”之称的荣氏兄弟和穆藕初、有“化工大王”之称的范旭东、有“火柴大王”之称的刘鸿生、有“船运大王”之称的卢作孚等。本书描绘了这批企业家的群像,讲述了他们白手起家、实业报国的故事。

核心内容

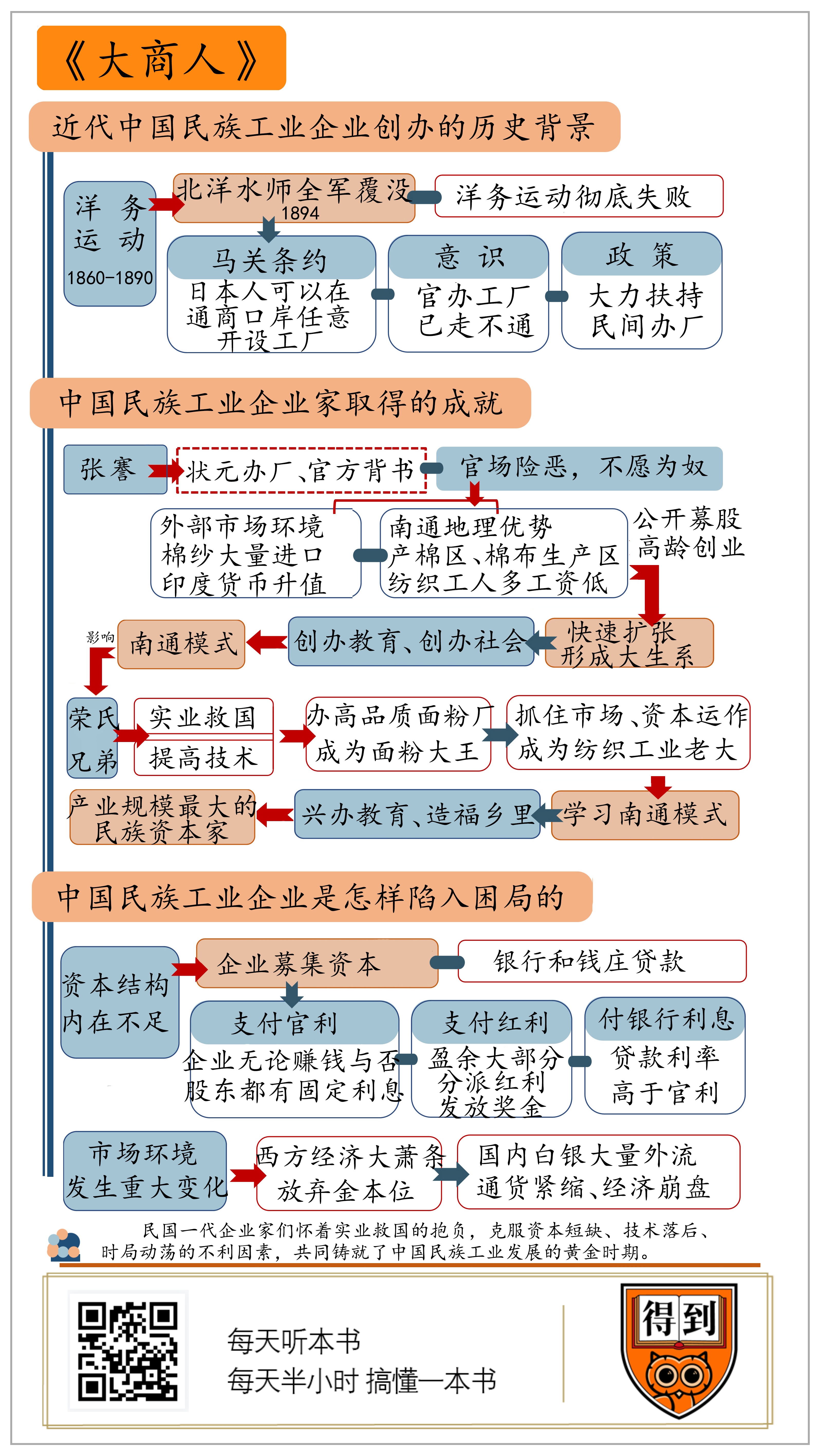

一、张謇和荣氏兄弟是在怎样的背景下创办企业,又取得了怎样的成就?

二、1930年代中期,中国民族工业陷入困境,主要原因是什么?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《大商人》。其实,我个人觉得这个书名是不太准确的,因为它描写的不是通常意义上的做买卖的商人,而是中国在晚清、民国时期涌现的一批工业巨子,包括:有“实业大王”之称的张謇、有“棉纱大王”之称的荣氏兄弟和穆藕初、有“化工大王”之称的范旭东、有“火柴大王”之称的刘鸿生、有“船运大王”之称的卢作孚等。本书描绘了这批企业家的群像,讲述了他们白手起家、实业报国的故事。

本书作者叫傅国涌,中国当代作家,他特别关注中国近代史以及近代知识分子的命运,主要作品有《金庸传》《叶公超传》等。不过,在这本《大商人》里,傅国涌要探寻的不是中国知识分子的传统,而是中国企业家的传统。傅国涌在本书序言中写到:“从洋务运动算起,中国的企业史已有近一百六十年;就是从1895年(也就是《马关条约》签订那年)算起,也有一百二十五年了。中国企业家的根到底在哪里?”

是“红顶商人”胡雪岩吗?不是。胡雪岩虽然有资本运作和洞察市场的能力,但他没有投资新式企业、没有把注意力放在改良生产工艺、提高产品品质方面,所以胡雪岩不算真正的企业家,而只是流通领域的旧式商人。那么,中国企业家的根,是在洋务派后期领袖张之洞、盛宣怀等人的身上吗?也不是。这些人虽然创办和经营了多家大型企业,但他们本质上的身份还是官僚,创办企业只是他们为官的“政绩”,而并不是他们的安身立命之本。

傅国涌认为,中国企业家的精神之根,要追溯到开创了各种新式企业的民营企业家身上,也就是本书所刻画的各位主角身上。在那个积贫积弱、内忧外患的时代,这批企业家的成功开启了近代中国进入工业化的一线希望,令国人振奋;而他们的失败又是那个时代注定无法逃脱的宿命,让我们今天读来唏嘘不已。

为了深入挖掘这些人当年创业的细节,傅国涌一头扎进史料当中,花两年功夫爬梳整理资料;然后,又花一年时间实地走访他们的事业所在地,比如张謇所在的江苏南通、荣氏兄弟所在的无锡和上海、卢作孚所在的重庆北碚等地,寻访他们当年留下的工厂遗址、故居和博物馆,最后写成了本书。

本书首次出版于2008年,后来多次再版,我现在拿到的版本是读库在2020年12月出版的口袋版。这个版本的装帧非常漂亮,把一本原本很厚重的40万字的书拆成了6本小册子,每位企业家的故事单独成册。小巧轻便的32开本,以故宫红为底色的哑光封皮,处处透露着细节感,让我爱不释手。如果你是书迷,推荐你一定要收藏一套。

本书所写的六位企业家,事业分布在纺织、食品、能源、化工、航运等多个领域,地点也分布在上海、天津、重庆、无锡、南京等地,给人一种民族工业遍地开花的感觉。但实际上,在20世纪上半叶这段时期,中国的工业化主要集中在长三角地区,这一个地区的工业产量就占全国的一半以上。而长三角地区的工业又以棉纺织业为绝对龙头。六位企业家中的三位——张謇、荣氏兄弟和穆藕初,都是在长三角地区靠纺纱厂起家的。本期音频,我主要以张謇和荣氏兄弟为代表来展开说明。

首先我们来看看,他们是在怎样的背景下创办企业,又取得了怎样的成就。我们知道,近代中国第一次工业化的努力是从洋务运动开始的。1860~1890年代,洋务派官员开办了一系列现代制造企业,以军工、造船、采矿等重工业为主。在这个阶段,民间资本由于政策和资金规模的限制,没有机会参与其中。

直到1894年,中日甲午海战爆发,北洋水师全军覆没,这标志着洋务运动的彻底失败。第二年,也就是1895年,清政府与日本签订《马关条约》,规定日本人可以在中国的通商口岸任意开设工厂,这刺激中国商人产生了自办工厂的强烈意愿。同时,清政府意识到官办工厂这条路已经走不通了,于是对民间办厂从限制变成扶持,陆续出台了很多鼓励民间办厂的政策。民间商人按投资额的大小,还可以得到不同品阶的头戴花翎。

在这样的背景下,一批中国民营企业家在1895年之后涌现出来。由于技术和资本实力有限,他们的事业一般从纺织、面粉加工等轻工业部门起步。我们以这代企业家中的标志性人物张謇为例。

张謇15岁时第一次参加乡试就中了秀才,但是后来20多年一直没能中举;直到1894年,也就是甲午海战那年,突然被光绪点中了状元。但这一年,张謇已经41岁了,他的父亲又刚刚过世,张謇必须守孝三年,于是回归乡里、无事可干。《马关条约》签订后,清政府大力扶持民间企业,这时两江总督张之洞授意张謇,希望他在家乡江苏南通开办工厂,以实业报国。

张謇一开始很是犹豫,自己几十年埋头苦读,既没有从商经历,也没有足够的资金,他唯一有的就是张之洞给他的“总理通海一带商务”的委任信,意思是让他总管江苏南通、海门一带的商务,算是一个官方背书。

你可能会奇怪,为啥张之洞一定要让张謇去办厂呢?其实也不是针对他,当时朝廷动员了一批状元去办工厂,除了张謇,还有陆润庠、周学熙、孙家鼐等状元也被动员去开工厂,形成了一股“状元办厂”的风潮。只不过在这批人当中,张謇后来的事业是最成功的。

书里说,张謇办厂,本来是抱着试试看的心态,不行还打算回来做官;但后来发生的一件事,让张謇彻底断了做官的念头。那是在张謇守孝三年期满之后,进京觐见,但是赶上百日维新,张謇的恩师翁同龢被罢官,张謇深感官场险恶。

他又想起自己三年前刚中状元时,有一回慈禧太后从颐和园回宫,张謇随满朝文武百官一起出门迎驾。这时突降暴雨,路面积水一两尺深,官员们个个跪地匍匐在路边,浑身湿透,其中还有七八十岁的老臣。但慈禧太后乘轿子经过,连看都不看一眼,视若无物。这件事给了张謇很大的震撼:难道自己几十年寒窗苦读,就是为了做一个磕头虫吗?

想到这里,张謇下定决心远离官场,无论干实业多难,都要咬牙坚持下来。这也是他跟之前的洋务派官员最大的区别。然而,张謇办厂遇到的第一个难题,也是中国民营企业的一个普遍困境,就是缺钱。中国人有悠久的经商传统,但一般只在亲友等熟人圈子中募集资金,形成小型的商业团体;而开办现代工业企业,即便是一个纺纱厂,也动辄耗资几十万两白银。要知道,清朝一品文官的年俸禄才180两白银。这么大的资本量,光靠亲友募集肯定不够,必须面向社会公开募集,所以张謇的纱厂从一开始就是股份制。

但是募股之路非常艰难。在当时的中国,有闲钱的人一般会去买地或者投到钱庄,甚至是捐个官,而很少有人愿意投资纺纱厂这样的新式企业,因为谁也不知道这事儿靠不靠谱。张謇本来打算为纱厂募集60万两白银,结果他辗转上海、南京各地,费尽口舌、前后花了四年,才募到了不到20万两白银。张謇是有名的书法家,他几次在筹款途中因为旅费用光,不得不卖字换钱。到1899年5月,纺纱厂终于开工,这一年张謇46岁,不折不扣的高龄创业。他给纺纱厂取名叫“大生”,取《易经》里说的“天地之大德曰生”的含义。

非常幸运的是,张謇的创业时机非常好。19世纪后期,中国市场上充满了大量进口棉纱。其中纱支密度低于20支的是粗纱,主要从印度进口;纱支密度高于20支的是细纱,主要从日本进口。而恰恰是从1899年开始,印度从银本位制改为金本位制,印度货币升值,等于出口到中国的印度粗纱变贵了,这就给中国本地主要生产粗纱的纺纱厂创造了有利的市场条件。

除了外部的大环境不错,大生纱厂所在的江苏南通,还有几个独特的地理优势。首先,这一带是传统的产棉区,工厂可以就近收购本地最优质的棉花;其次,这一带还有大量善于纺纱的农家女性,心灵手巧,工资却比上海纺织工人要低得多;第三,南通还是一个重要的棉布产区。

当时中国人消费的布匹以手工织布为主,纺纱厂一般会和布匹商人签订合同,赊给他们棉纱;布匹商人把棉纱分发给当地农民,让他们手工织成布匹,再由商人回收并出售,最后纺纱厂才能收到钱。这种生意模式被称为“放纱收布”。南通农民织的手工土布叫做“关庄布”,既结实耐穿又光滑柔软,非常有名,特别受东北人喜爱,南通每年销往东北的关庄布就高达几百万匹。大生纱厂生产的棉纱,正好可以满足南通当地织户的生产需求。

有了这些有利条件,大生纱厂在开机第一年就获得了盈利,而且在那之后的20年中几乎年年盈利。大生纱厂的规模也不断扩大,最开始只有9000枚纱锭,4年内增加了2万多枚纱锭;工人也从1000多人增长到3000人以上。看到大生年年盈利,愿意投资的股东也越来越多,大生的总股本很快达到了50万两白银,而张謇本人只投了2000两,其中有700两还是找别人借的,他只持有0.4%的股份。按现在的话说,张謇可以算大生的创始人兼CEO,但不是控股股东。

有了充足的资本,大生纱厂开始了快速扩张。横向来看,大生在原厂之外又陆续开了三家纺纱厂;纵向来看,大生围绕着纺纱工业的上下游开办了很多家卫星企业。在产业链上游,开办垦牧公司种植棉花、开办冶炼厂和钢铁厂制造轧棉机和织布机、开办面粉厂满足浆纱织布的需求,等等;在产业链下游,利用分离出来的棉籽办油厂、利用油厂的废弃油脂办肥皂厂、办轮船公司满足航运需求,等等。就这样,张謇前后创办了20多家“大生系”企业,这些企业集中在南通一个叫唐闸的地区,让原本荒芜的唐闸变成了拥有5万人的繁荣小镇,人称“小上海”。

更令人钦佩的是,张謇不但在这里办厂,还在这里办学。在大生鼎盛时期,这里不光有工人夜校、识字班,而且幼儿园、小学、中学一应俱全,甚至还有好几所新式大学——南通纺织专门学校、南通民立师范学校、通州女子师范学校等。王国维和陈寅恪的哥哥陈师曾,都曾经在南通师范任教。据统计,张謇一生开办了370所各类学校,其中大部分是在南通。

当时到访南通的外国人发现,南通街头竟然没有乞丐,因为大生系企业吸纳了当地几乎所有的劳动力,而无法参加劳动的老弱病残也得到了妥善安置,包括张謇创办的育婴堂、养老院、济良所、盲哑学校等等。南通的街道、码头、建筑、植被等,也经过了精心设计,管理得井井有条。

在张謇的苦心经营之下,南通成为当时全国有名的模范城,上海的一家英文报纸称南通为“中国大地上的天堂”,梁启超说南通是“中国最进步的城市”。张謇开创的从办企业到办教育再到办社会的发展模式,也被称为“南通模式”,深刻影响了民国一代企业家。后来荣氏兄弟建设无锡、卢作孚建设重庆北碚,都是对“南通模式”的模仿。

比如荣氏兄弟中的老大荣宗敬,比张謇小20岁,他就非常崇拜张謇,认为只有学习张謇办工厂、做实业,才能抵抗侵略、救亡图存。但是,和张謇的状元出身不同,荣氏兄弟文化水平不高,他们十四五岁起就到上海的钱庄做学徒,然后自己凑钱开办钱庄,赚到第一桶金。1900年,也就是张謇的大生纱厂正式开机的第二年,荣氏兄弟创办了自己的企业——一家面粉厂。

面粉厂开局不顺,头几年连续亏损,眼看就要撑不下去。这时候,兄弟俩经过痛苦的权衡,最终决定,关闭钱庄,把所有的余钱集中起来支持工厂,进行最后一搏。他们用这笔钱购入最新的美式机器,同时精选麦源,把所有发潮发霉的麦子全部剔除,终于凭借高品质的面粉打开市场,成为名牌产品。上海面粉交易所后来把荣家的面粉定为“标准粉”。这次起死回生的经历,让荣氏兄弟确立了他们之后的生意宗旨:只要机器新、原料好,就能挣到钱。

到1921年,荣氏兄弟总共开了12家面粉厂,面粉产量占全国总产量的将近1/4,荣氏兄弟成为名副其实的“面粉大王”。从1915年起,荣氏兄弟也开始办纱厂,取名“申新”。

申新纱厂的建立,赶上了第一次世界大战期间中国民族工业发展的黄金时期。一战中各路列强自顾不暇,产能短缺,进口工业品的价格一路飞涨,给了中国民族工业参与竞争的机会。一战后,五四运动又掀起抵制洋货、振兴国货的浪潮,让中国的纺纱企业获得了更大的市场空间,到1921年,粗纱国产率高达90%。

在这样的有利背景下,再加上荣氏兄弟高超的资本运作能力,申新纱厂的扩张速度非常快,短短十几年间从一个厂扩展到九个厂,拥有55万枚纱锭,占全国纱锭总数的1/5。申新纱厂成为全国纺织工业的龙头老大。荣氏兄弟在“面粉大王”之外,又获得了“棉纱大王”的称号。一向为人低调的荣宗敬在谈起自己的事业时曾说:“从衣食上讲,我拥有半个中国。”

事业成功之后,荣氏兄弟学习“南通模式”,在家乡无锡造桥修路、兴办教育、造福乡里,时人常常把南通张氏和无锡荣氏视为中国实业家的代表。不过,荣氏兄弟和张謇有一个重要区别:张謇在自己创办的企业中只有很少的股份,而荣氏兄弟占自家企业70%以上的股份,是真正意义上的大资本家。在民国一代的民族资本家中,荣氏兄弟的产业规模是最大的。

然而,无论是张謇还是荣氏兄弟,他们一生苦心经营的事业,最后还是失败了。1925年,大生纱厂资不抵债,被债权人银行和钱庄组成的银团所接管,张謇失去了对企业的控制权。第二年8月,73岁的张謇抱憾去世。1934年,荣氏兄弟的申新纱厂因现金流断裂,无法偿还巨额债务,银团直接接管了申新九个厂中的四个,对其余几个厂的经营情况,银团也要派人进行监察。其实,不只是申新,当时整个纺织工业都遭遇了寒冬,1935年时全国有40%的纱锭处于停工状态。

出现这样的局面,最主要的原因有两个:一是中国民族工业在资本结构上的内在不足,二是当时的市场环境发生了重大变化。

先来看第一条,资本结构的问题。前面我们提到张謇在筹款时的艰难,在工厂还没有盈利能力的时候,要怎样才能说服公众对企业投资呢?当时中国企业家想出来的办法,就是承诺不管工厂有没有赚钱,股东都可以获得保底的固定股息,这部分股息叫做“官利”,是要写进公司章程的。如果发放官利后还有盈余,那么还要再给股东分红,这部分叫做“红利”。比如大生纱厂的官利为8%,还有的企业的官利高达10%。在企业筹办期间,一分钱进账都没有的时候,就要开始支付官利,这对企业来说是个无比沉重的负担。

但即使是这样,企业募集到的资本也往往只够购买地皮、厂房、机器等固定资产,至于采购原材料、支付工人工资等经营费用,还需要从银行和钱庄贷款。贷款利息比官利还要高出不少,比如大生纱厂筹办时向银行的贷款利率高达14%。

在大生纱厂的全盛时期,除了支付官利和银行利息,还有足够的盈余。但是这部分盈余当中,大部分用来给股东分派红利和给管理人员发奖金,而提取的盈余公积金和折旧费用很少,这就影响了大生对机器更新换代的速度,也没有足够的资金来扩大再生产和抵御市场风险。

有一年,大生派给股东的红利竟然高达股本的50%以上,同行都觉得不可思议。有人告诫张謇:“你们通州人,一定以多付股息为光荣,而不知其违反经济学说之原则,必须预防其危险性。”结果不出四年,大生就被银团接管。

后来荣氏兄弟充分吸取了大生纱厂的教训,他们的申新纱厂一般只发官利,不分红利,盈余的钱用来更新机器、兼并收购其他纱厂,不断扩大再生产。当然,荣氏兄弟能这样做,前提是他们是申新的控股股东;而张謇即使想这么做也办不到,因为股东不答应。荣宗敬自己说:“我是有钱就要开厂,人则有钱就分掉。”在这样的经营理念下,申新在短短十多年间从一个厂变为九个厂,生产规模更是扩大了几十倍,创造了民国工业史上的一个奇迹。

不过,申新扩张这么快,光靠自有资金也是无法实现的。荣氏兄弟的办法是从银行贷款来并购新厂,然后把新厂的土地、厂房抵押给银行,贷出更多的钱,继续并购新厂。他们把这种借钱扩张的办法叫做“借鸡生蛋、以蛋孵鸡”。

要把这种生意模式持续下去,必须满足两个前提:一是纱厂有足够的盈利能力,利润率要超过银行的利息率;二是抵押给银行的土地、厂房等固定资产的价格是稳定的或者逐渐上涨的,这个时候抵押贷款对银行来说没有什么风险,银行愿意放款。

在1934年之前,这两个条件是基本满足的。当时银行贷款利率在9%~12%之间,而申新纱厂的利润率最高能达到20%左右,向银行借贷经营是划算的。同时,在1934年之前的20多年里,上海的房地产价格一直在上涨,带动整个长三角地区的土地价格稳步上涨。这就使荣氏兄弟的借债扩张模式能够持续。

但是,在1934年前后,市场环境发生了重大变化。变化的源头不在中国,而在大洋彼岸的美国,也就是那场著名的1929~1933年大萧条。对大萧条我们已经了解得很多了,但很少有人想到,大萧条和中国有什么关系。我是无意中读到一本书,日本学者城山智子写的《大萧条时期的中国》,才知道原来大萧条对民国时期的中国民族工业造成了重大冲击。只不过时间上稍有滞后:在1929~1933年西方经济最困难的时候,中国经济还处于上升期;但从1933年起,西方国家相继复苏,却把中国拖入了经济萧条的泥潭。

这一来是因为,大萧条期间,为了促进经济复苏,英国、日本、美国相继放弃了金本位制,将本国货币大幅贬值。而中国继续坚持银本位制,意味着中国货币的汇率上升了,进口产品更便宜了,于是西方国家的廉价工业品大量涌入中国,对民族工业造成打击。

更要命的是,1934年6月,美国政府颁布《白银收购法案》,进一步抬高国际银价,导致大量白银流出中国,让中国出现严重的通货紧缩。上海的金融业首先遭到打击,出现“钱荒”,继而上海房地产市场崩盘;金融恐慌让银行纷纷紧缩银根以求自保,导致了更大范围的产业萧条,农村地区更是出现了全面凋敝,因为农民进行生产需要的基本周转资金枯竭了。

在这种情况下,纺织品市场上出现了“花贵纱贱”的局面,意思是棉花价格比棉纱价格还要贵,纱厂生产得越多,就亏损得越多。经济学家马寅初指出,“花贵”是因为农村凋敝、棉花产量不足;而“纱贱”是因为日本棉纱在中国的倾销。同时,广大农民生活极度困难,失去了基本的消费能力。

产品没有销路,再加上银行紧缩银根,对到期贷款坚决不再展期,即使是荣氏兄弟这样的资本运作高手也没有辗转腾挪的空间了。1934年的一份调查报告指出,申新已经资不抵债。没过多久,申新被银团接管。

与此同时,中国的白银还在持续流出。如果把货币比作一个经济体的血液,那么当时的民国经济正在失血而死。到1935年3月,上海总商会报告,有1000家企业倒闭,高达50万人失业,上海经济即将崩溃。在这种情况下,摆在南京国民政府面前的只有一条路,就是进行币制改革,放弃银本位。1935年11月4日,国民政府宣布正式发行“法币”,终结了中国的银本位制。当然,这背后涉及和西方各个列强之间的复杂博弈,那是另一个故事了。

这本书的内容我就讲到这里。书里写的其他几位企业家——穆藕初、范旭东、刘鸿生、卢作孚的故事也很精彩,感兴趣的话你可以自己去读。

总的来说,从1895年《马关条约》签订到1934年金融崩溃,这近40年里中国的民族工业获得了短暂的发展空间。特别是辛亥革命之后的1912~1934年,中国工业的年均增长率高达9.4%,其间涌现了一批杰出的民营企业家。他们或是像张謇这样的儒家士大夫出身,或是像荣氏兄弟这样的传统商人出身,或是像穆藕初、范旭东那样的海归出身。他们怀着实业救国的抱负,努力克服资本短缺、技术落后、税赋过高、时局动荡等不利因素,共同铸就了中国民族工业发展史上的一段黄金时期。

但是,由于资本结构的内在不足和大萧条的冲击,中国民族工业企业后来深陷困局。南京国民政府在1935年底进行法币改革之后,在一定程度上解决了通货紧缩问题,民族工业企业在1936年出现了短暂复苏。但没多久,七七事变的枪声响起,中国进入全面抗战,工业化进程被彻底打断。民国一代企业家毕生追求的工业化梦想,要等到多年以后才会实现。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、 以张謇、荣氏兄弟为代表的一批民国企业家,怀着实业救国的抱负,努力克服资本短缺、技术落后、税赋过高、时局动荡等不利因素,共同铸就了中国民族工业发展史上的一段黄金时期。

2、 1930年代,中国民族工业陷入困境,最主要的原因有两个:一是中国民族工业在资本结构上的内在不足,二是大萧条的冲击。